文化维度理论视域下中美英才选拔标准研究

2024-06-29许建美李婷爽

许建美 李婷爽

摘 要:中美两国的英才选拔标准二者存在明显差异:我国的英才选拔重视个体的道德伦理和态度信念,且强调记诵等认知能力,对个体的个性特征和科学能力关注较晚;而美国的英才选拔标准不强调个体的道德伦理和态度信念,但个性特征则较早受到重视,且近些年开始强调对不同经济、文化背景英才生的选拔。本文运用霍夫斯泰德文化维度理论对上述差异进行分析后发现,中美英才选拔标准的差异受个人主义、权力距离、长期导向及放纵四个文化维度的影响。

关键词:英才选拔标准;文化维度理论;跨文化研究

社会的发展需要杰出个体,英才群体日益成为国家发展的重要资源,但各国关于何为“英才”的认识和理解不尽相同,如日本判断英才的重要标准是学业成绩[1],但在非洲,选拔英才的重要标准是是否具有维系部落和睦的技能。[2]英才的选拔是一种社会文化现象,其标准在很大程度上依赖于文化,实际上反映了文化中固有的价值、实践和信仰体系。据此,本文在辨析中美文化间英才选拔标准差异的基础上诠释其形成机理,启示我国在英才选拔标准的制定上考虑个体的文化背景,在借鉴他国英才教育发展经验时有所扬弃。需要说明的是,由于“英才”“资优”“天才”“超常”等表述在本质上并无不同[3],均指在一般智力、学术能力、创造力等某个或多个方面有突出表现或潜能的优秀人才,因此本文不进行区分。

一、中国英才选拔标准演变

封建社会时期,从教育家孔子的“唯上智与下愚不移”[4]“德行:颜渊……言语:宰我……政事:冉有……文学:子游……”[5]等中可以看出,我国封建时期已有教育家对个体间先天智力、德行、言语等方面禀赋优劣有了初步认识,这一时期的文献资料中也开始呈现出英才选拔标准;民国时期少数教育者明确提出了英才选拔所需的品质;1978年,我国研究者对英才进行科学研究及概念界定,英才选拔标准愈加清晰。

(一)德智志并重的封建时期英才选拔标准

作为承载我国古代历史信息的重要文献资料,二十四史中对人物的记载在较大程度上反映了我国封建王朝时期的英才选拔标准。对《后汉书》、《晋书》、《旧唐书》和《宋史》四朝史书中记载的人才能力及特征的出现频率进行编码与统计的结果显示,出现次数最多的特征分别是“好学”“秉操守节”“志存高远”“博学“品行端正”和“通经史”;“好学”“秉操守节”“容貌非凡”“博学”“文章”和“志存高远/聪慧”;“文章”“好学”“聪慧”“机敏”“志存高远”和“博学/孝敬亲长”;“好学”“文章”“颖悟”“勇力过人”“机敏”和“志存高远”。[6]上述统计结果除了反映出我国封建时期的英才选拔标准呈现出较强的连续性和统一性外,通过将其进一步划分为一般智能(智力、聪慧、颖悟、善记诵等)、道德品格(秉操守节、孝敬亲长、品行等)、信念态度(好学、志存高远等)和博学思辨(经史、文章等)四个维度后可以发现,我国封建时期的英才选拔呈现出德智志并重的标准,但艺术、言语能力和勇敢果断等禀赋特征只偶有提及,处于选拔标准的边缘位置。

(二)传统与西学兼容的民国英才选拔标准

民国时期,面对“文化落后,国难频仍,百废待举”[7]的困境,国家需要培养能够振兴民族的英雄人物,有教育者提出英才选拔所需的品质,我国的英才选拔标准在民国时期也进一步明确。如葛承训在无锡中学天才实验小学的招生简章中的要求为“智力特优”[8],并在后续进行体格检验等;高君珊指出应选拔天才儿童以增加社会效能,天才的品质包括领袖的人格、创造力、艺术或科学天分等。[9]教育专刊《教育杂志》和《中华教育界》中涉及英才教育的文献多为西学东渐浪潮中的译介,其中涉及英才的特征主要有高智商、好奇心/创造性、组织/批评/判断力及道德伦理等。[10]值得注意的是,好胜心和健康体格等特质被纳入这一时期的英才选拔标准。

通过上述梳理发现,在我国民国时期的英才选拔标准中,智力特征依旧得到重视,而对道德品质和态度志向的重视程度有所减弱;但创造力、好胜心等个性特征及艺术、科学等能力开始被提及,这反映了在西学东渐的过程中我国对外国英才选拔标准的兼容吸收。

(三)改革开放后的英才选拔标准

从1949年新中国成立到“文化大革命”结束,总体来说,这期间党和政府比较重视推行普及教育。[11]改革开放后,国家急需各类杰出人才,国家政策和理论研究层面关注英才的选拔和培养。在国家政策层面,相关的国家政策中对英才的选拔标准主要侧重于科学技术领域。如邓小平同志在《关于科学和教育工作的几点意见》以及全国教育工作会议上均提出培养具有高度科学文化水平的人才;1978年,中国开始培养科技人才的中国超常教育尝试,当年中国科学技术大学少年班成立。21世纪以来,“基础学科拔尖学生培养试验计划”侧重于数理化等科学方面英才的选拔[12];2013 年,中国科学技术协会与教育部联合启动中学生“英才计划”以培养中学生科技创新后备人才[13];党的十九大报告更明确提出要培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才。[14]

在理论研究层面,我国心理学研究者刘范、查子秀等于1978年提出“超常”这一表述,将“超常儿童”定义为在智力、学习能力或个性特征等任一心理品质上,表现(或反应)超过群体平均表现(或反应)两个标准差的那部分儿童。[15]这一英才选拔标准以个体一般智力和学习能力为主的同时,涵盖了个性特征。当代研究者也多认为英才是指学生在智力、学术能力以及创造力、领导力和艺术等某个或多个领域具有卓越表现或发展潜力的群体。

综上,改革开放后我国在政策层面对英才的选拔标准侧重自然科学禀赋特征;理论研究者也意识到英才应是多方面相互作用而成的统一体,其选拔标准应涵盖一般智能、个性特征和艺术、创造力等,逐渐走向全面。

二、美国英才选拔标准演变

在美国建国初期,第三任总统托马斯·杰斐逊认为无知者无法捍卫美国的民主自由,遂将普及教育与英才教育结合,每年造就10个拉丁文、希腊文、地理及高等算术方面的杰出天才及10名更优秀的学生[16],勾勒出英才筛选系统。19 世纪末到20世纪上半叶,美国英才选拔的主要标准先后是智商和科学上的禀赋;直到70年代后,其理论研究及政策文件中的英才选拔标准呈现出更加全面的特点;90年代后,美国的英才选拔开始关注来自不同经济、文化背景的英才生,呈现出更具背景性的选拔标准。

(一)智商与科学:发展初期单一的英才选拔标准

在高尔顿等人研究成果的基础上,对智商进行测验的比奈—西蒙智力测验量表于1905年问世。1916年,美国心理学家推孟(L. M. Terman)将其本土化为“斯坦福—比纳智力量表”,把智商达到或超过140定为英才的临界线;也有学者认为智商排在前10%~15%的儿童为英才。虽然对智商分数或排名的具体划分不同,但在这一阶段,美国的研究者多将高智商界定为英才。二战期间,科技的应用和冷战时期军备的压力使美国政府开始高度重视科技人才的培养。1950年,美国国会通过了《国家科学基金会法案》(National Science Foundation Act),强调加强联邦对数学、物理和工程研究的扶持力度;1958年《国防教育法》(The National Defense Education Act)确定了现代英才教育以科技人才培养为主的社会功能。[17]除联邦政府重视“科技能力”这一英才选拔标准外,这一期间的理论研究也开始将科学能力视为英才特征之一,1953年到1959年出现的英才内涵不仅包括超常的智商,还要在数学、科学等学科方面具备一定特殊的能力以及超常的创造能力。[18]这一阶段,国家立法层面及理论研究层面均确立了英才选拔标准中科学能力的重要地位,是美国“英才”与“科学”结合最为直接和紧密的时期。

综上,从19世纪末到二战前,智力测量技术的大量应用使得高智商成为英才选拔的重要标准;二战期间,科技重要性的凸显使得个体在科技上的卓越禀赋成为英才选拔标准中的要素。在美国英才教育发展初期,受特殊历史环境的局限或需求影响,美国的英才选拔标准在这两个历史时期呈现出单一、片面的倾向。

(二)70年代后全面的英才选拔标准

到了20世纪七八十年代,美国英才研究者们意识到用智商来定义英才并不明智,狭义的选拔标准逐渐被替代。如帕索(A. H. Passow)认为凡是在人类有价值的任何领域能作出优异成就者都是英才,包括学术领域、艺术领域及人际关系领域[19];威特(Paul A.Witty)认为如果学生在一些有价值的领域持续地表现出较高的能力水平,则也被认为是英才。[20]在政策法规层面,联邦政府教育署署长马兰德提交的《英才教育报告》(Education of the Gifted and Talented)中指出英才儿童是在一般智力、特殊学术能力、创新能力、领导能力、视觉或行为表现艺术、心理运动能力等六个领域中的个别或全部领域表现优异或具有潜力的群体。[21]除“心理运动能力”于1978年被删除外,这一定义在其后40多年间美国联邦政府的英才政策文件中基本保持不变,被认为是该报告中影响最深远的部分。[22]

这一期间,美国的英才选拔标准既涵盖较高的智商,又包括在某些具体的学科领域、艺术、创新力、领导力以及心理动作能力等方面具备较强的能力,逐渐全面发展。

(三)90年代以来更具公平的英才选拔标准

90年代以来,研究者开始将社会交往和情感纳入英才选拔标准,如美国教育心理学家加德纳(H. Gardner)提出多元智能理论,认为人的才能主要有语言、数理逻辑、空间、运动、音乐艺术、人际交往、内省和自然八种[23];加涅的理论模型,认为“英才的能力”分为四个关键的领域:智力领域、创造力领域、社会情感领域、感觉运动领域。[24]1993年的《国家卓越:培养美国的天才》(National Excellence: A Case for Developing Americas Talent)报告中提出增加少数民族英才生的学习机会;2001年的《不让一个孩子掉队法案》(No Child Left Behind Act)也强调了促进弱势群体中英才儿童的发展。[25]可以看出,研究者开始注意到英才与社会环境之间的联系,认识到社会交际和情感方面的重要性;政策制定者更开始关注不同文化背景下的英才,由主要侧重个体特征到考虑影响个体特征的文化因素,体现了更具背景和公平的英才选拔标准。

从单一到多元,从个体扩展到与社会环境的相互作用,90年代后美国英才选拔标准所涵盖的内容和范围不断延展。究其原因,可以发现其进行调整的节点与美国的移民潮基本吻合,大量移民为美国文化和社会注入新元素的同时,英才选拔标准也因此更具背景性。

三、文化维度理论视域下中美英才选拔标准比较分析

中美两国英才选拔标准的演进历程反映出文化环境的相对稳定使得英才选拔标准在国家内部保持较高连贯性。同时,两国间的选拔标准也有明显差异。对此,霍夫斯泰德文化维度理论可以在一定程度上对其进行诠释。

(一)霍夫斯泰德文化维度理论

荷兰心理学家吉尔特·霍夫斯泰德(Geert Hofstede)通过对来自几十个国家和地区的11.6万名国际商业机器公司(IBM)员工进行态度和价值观方面的调查,并在之后吸纳其他学者的建议,最终归纳出解释文化差异的六个维度。这六个维度分别是:个人主义(Individualism)、权力距离(Power Distance)、长期导向(Long-term Orientation)、放纵(Indulgence)、男性气质(Masculinity)和不确定性规避(Uncertainty Avoidance)。个人主义维度体现某一文化背景的社会成员之间相互依赖的程度;权力距离维度是指组织中权力较小的成员接受并期望权力分配不平等的程度;长期导向维度是指秉持世界不断变化的理念,时刻为未来做好准备,拥有坚韧、适应等品质;放纵维度是指社会倾向于积极享受生活的程度[26];男性气质维度是指社会乐于竞争、倾向于物质性、有权利野心的程度[27];不确定性规避是指代社会感受到的不确定性和模糊背景的威胁程度[28]。根据社会文化推崇某一维度代表特质的程度进行赋分(0~100),得分越高代表该国社会越倾向于该特质。

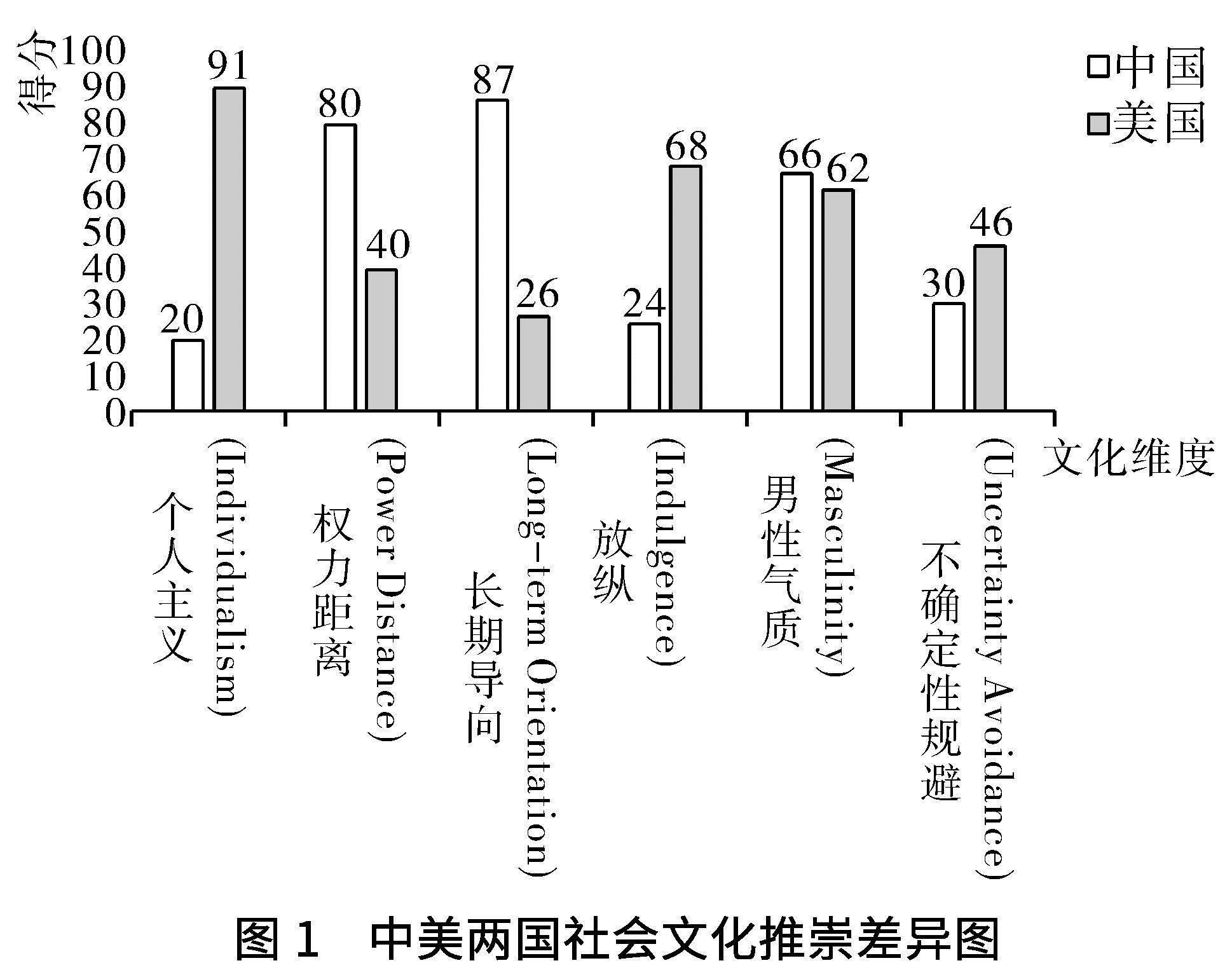

从图1可以看出,相较于中美两国在男性气质和不确定性规避两个维度上的差异,两国在个人主义、权力距离、长期导向和放纵四个维度上的差异更为显著。中国呈现出个人主义倾向较低、权力距离程度较高、长期导向程度较高和放纵程度较低的文化价值观倾向;而美国则具有个人主义倾向较高、权力距离程度较低、长期导向程度较低和放纵程度较高的文化特质。因此,本文选择上述具有显著差异的四个维度作为中美英才选拔标准的主要分析依据。

(二)中美英才选拔标准比较分析

通过比较中美两国的英才选拔标准后发现,两者在以下三个方面存在明显差异。对此,可以从霍夫斯泰德文化维度理论中的个人主义、权力距离、长期导向及放纵四个维度进行分析。

1. 道德伦理与个性特征

在中国英才选拔标准中,“秉操守节”等社会道德和“孝敬亲长”等个人品德占据着重要地位,反映出个人与社会环境之间的紧密关系;而美国的英才选拔标准中更强调好胜心、领导力等个性特征,两者之间的差异受霍氏文化维度中的权力距离、个人主义和放纵维度影响。

中国文化的高权力距离反映上下级关系的分化,个人容易受到权威、领导者的影响。以“六书”为代表的古典文化表现了中国古文明所重视的家族伦理和尊卑长幼的社会名分等级秩序[29],孝敬亲长等伦理品质受到重视。而具有集体主义文化的中国社会更注重人际关系的和谐,如儒家文化认为人格中最重要的品质是“仁”,“仁”的构建与秉操守节、品行端正等道德品质关联密切。此外,中国在享乐维度上的低分指明其属于自制社会,倾向于用更严格的制度和道德去自我约束和管理,这同样可以在一定程度上解释我国英才选拔标准中一直对道德伦理较为重视的事实。相比之下,美国的低权力距离得分显示了社会对平等权利和个体能力的关注,提倡自主思考和质疑权威;个人主义倾向更强的美国社会成员拥有强烈的自我意识,人与人之间的关系和联系比较松散;放纵的文化倾向使之对的道德这一特质的关注较少。上述三个维度诠释了美国英才选拔标准中对个性特征的重视。

2. 态度信念与创造力

以“好学”为代表的态度和以“志存高远”为代表的志向信念在中国英才选拔标准中始终受到重视,强调个体勤奋刻苦和立志、计划的一面,“创造性”“好胜心”等特质虽在民国时期被纳入英才选拔标准的范畴,但未被着重强调;相比之下,美国英才选拔标准中更强调创新能力和艺术天赋。这一差异可以从长期导向、享乐及个人主义维度进行诠释。

中国的长期导向文化使其成员青睐坚韧、适应等品质,倾向于务实和设立长远目标、立远大志向;而享乐维度的低分反映中国社会成员倾向于用更严格的制度对他人和自身进行约束和管理,不重视休闲娱乐,认为放纵享乐是应该受到谴责的。因此,在中国的英才选拔标准中,虽然承认智力的天生差异,但也肯定勤奋努力、坚忍品格和态度志向的重要性,相信能够通过勤奋、毅力和立志获得非凡的力量和能力,这体现在“勤能补拙”等词语中。此外,我国对深藏若虚品格的推崇也是我国重视英才的态度信念的重要原因之一,“有才华”“有个性”可能会引发嫉妒和损毁,如“木秀于林风必摧之”。

对比之下,美国社会中的个人主义文化使得社会鼓励个体差异和创造力,对要求新想法、新创造的艺术禀赋也有较强兴趣。自17世纪的清教徒开辟新世界,18世纪对个人权利和自由争取的建国立宪,到19世纪依靠个体努力的西部扩张和信仰独创精神的工业革命,个人主义在美国的形成和发展过程中起到了关键作用,“是美国文化的核心”[30]。重视个人的自主性、独立性和个体权利的个人主义使美国重视个体差异,崇尚自立精神及个人成就,这可以解释创造力、领导能力等始终在美国英才选拔标准中占据重要地位的现象。

3. 关注个人背景的英才选拔标准

上述对中美两国英才选拔标准演进的梳理反映出,相较于我国,90年代后的美国英才选拔开始关注英才生所处的背景,选拔来自不同经济状况、文化背景的英才,逐渐发展出了更具背景性的选拔标准。对此,可以从文化维度理论中的个人主义和权力距离两个维度进行诠释。

20世纪90年代,美国的英才政策文件中开始加强对传统意义上的弱势群体(如来自经济困难家庭、生理残障等)英才生的关注。由于来自不同文化背景的学龄移民数量大幅增长的现实,美国在英才选拔上也开始关注来自不同文化背景的英才群体。究其原因,美国社会对个人主义的追求使得其社会成员重视个体的独特性,单一的英才选拔标准已经不再适用于多元文化的现实,来自不同文化背景的个体被纳入美国英才选拔范围之内;而美国的低权力距离则突显了其对平等权利的关注,经济或生理上处于弱势的群体中同样具有英才的存在,其与普通英才群体享有同等的权利也逐渐受到重视。

四、结语

从上述对中美英才选拔标准的梳理和对比中可以看出,一方面,两国对“英才”的认识保持相对稳定的同时,也随文化变迁或交流而不断发展、完善;另一方面,中国社会对“英才”的认识与美国社会有较少的共性及明显的差异,说明不同文化推崇不同的英才类型,上述两点是文化对英才选拔标准具有制约性的有力证明。这启示我国研究者及政策制定者在借鉴他国经验上有所扬弃,形成具有中国特色的英才选拔标准;并将个体文化背景纳入英才群体的识别和培养,以适应我国多民族文化的现实。这一目标的实现不仅需要政策和制度的保障,也需要更多跨学科的科学研究,探寻更加有效、全面的英才识别路径,实现我国英才教育的特色化和可持续发展。

参考文献

[1]Phillipson S. N., McCann M. Conceptions of Giftedness: Sociocultural Perspective\[M\]. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates:367-368.

[2] Sternberg R. J. Cultural Concepts of Giftedness[J]. Roeper Review, 2007(3): 160-165.

[3] 褚宏启.英才教育的争议分析与政策建构:我国英才教育的转型升级[J].教育研究,2022(12):113-129.

[4][5]论语[M]. 刘兆伟,译注.北京:人民教育出版社, 2015:411,227.

[6]黄晟鹏.“天才”概念的实在与建构[D].合肥:中国科学技术大学,2019.

[7]高君珊. 天才教育的理论和实施[J]. 国立中央大学教育丛刊, 1935(2):1-19.

[8]葛承训. 无锡中学实验小学天才教育的实验计划(附图表)[J].教育杂志, 1929(5):101-110.

[9]高君珊. 普遍的义务教育未能实现以前暂时补救的办法案(三种)[J].河南教育,1930(19/20):155-159.

[10]王斐.民国时期特殊教育学术研究之演进:基于《教育杂志》与《中华教育界》的考察[D].金华:浙江师范大学,2019.

[11]廖其发.新中国70年义务教育的发展历程与成就:兼及普及教育[J].西南大学学报:社会科学版, 2019(5):5-13.

[12]李曼丽,苏芃,吴凡,等.“基础学科拔尖学生培养计划”的培养与成效研究[J].清华大学教育研究,2019(1):31-39,96.

[13]杜朋林,吴静怡.“英才计划”培养模式的探索与实践[J].创新人才教育,2017(3):52-55.

[14]陈时见,杜彬恒.本科拔尖创新人才培养改革的实践反思与改进策略[J].教学研究,2024(1):25-32.

[15]施建农,徐凡.超常儿童发展心理学[M].合肥:安徽教育出版社,2004:5.

[16][美]托马斯·杰斐逊.弗吉尼亚笔记[M].朱曾汶,译.北京:商务印书馆, 2014: 96.

[17]Jolly J. L. Historical Perspectives: The National Defense Education Act, Current STEM Initiative, and the Gifted[J]. Gifted Child Today, 2009(2): 50-53.

[18]曹原.美国英才儿童内涵的演变述评[J].当代教育科学,2011(8):7-11.

[19]Passow A. H. The Nature of Giftedness and Talent[J]. Gifted Child Quarterly, 1981(1):5-10.

[20]Witty P. A. The Education of the Gifted and the Creative in the USA[J]. Gifted Child Quarterly, 1971(2): 109-116.

[21]Marland S. P. Jr. Education of the Gifted and Talented(Vol.1)[R].Washington, DC:Office of Education(DHEW), 1971.

[22]Jolly J. L., Robins J. H. After the Marland Report: Four Decades of Progress?[J]. Journal for the Education of the Gifted, 2016(2): 132-150.

[23]Morgan H. An Analysis of Gardners Theory of Multiple Intelligence[J]. Roeper Review, 1996(4): 263-269.

[24]Gagne F. A Proposal for Subcategories Within Gifted or Talented Populations[J]. Gifted Child Quarterly, 1998(2): 87-95.

[25]蒋洁蕾.弱势群体英才儿童教育困境的破解:美国的经验[J].比较教育学报,2023(2):20-37.

[26]李文娟.霍夫斯泰德文化维度与跨文化研究[J].社会科学,2009(12):126-129,185.

[27]张雪萍.文化维度理论视角下的中俄文化比较[J].重庆社会科学,2017(11):99-104.

[28]陈涛,巩阅瑄,李丁.中国家庭文化价值观与影子教育选择:基于霍夫斯泰德文化维度的分析视角[J].北京大学教育评论,2019(3):164-186,192.

[29]郭齐勇.文化学概论[M].武汉:武汉大学出版社,2014:74.

[30][美]罗伯特·N.贝拉,[美]理查德·马德逊,[美]威廉·M.沙利文,等.心灵的习性:美国人生活中的个人主义和公共责任[M].翟宏彪,周穗明,翁寒松,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991: 214.