优势型领导对员工创造力的促进机制研究

2024-06-25秦佳

秦佳

摘要摘 要:为了有效应对营商环境的高度不确定性与复杂性,许多组织通过优势型领导激发员工创造力,积极引导员工萌生并实施新颖有用的想法,以保持组织的核心竞争力和创新能力。基于工作要求-资源模型,对390份样本数据展开研究,探讨了优势型领导对员工创造力的影响作用机制,并运用层次回归分析等方法对研究假设进行了实证检验。研究结果表明:优势型领导正向影响员工创造力;工作投入在优势型领导和员工创造力之间起中介作用;自我效能感正向调节优势型领导与工作投入之间的关系,也正向调节优势型领导经由工作投入影响员工创造力的间接效应。

关键词关键词:优势型领导;员工创造力;工作投入;自我效能感;工作要求-资源模型

中图分类号中图分类号:F272.92

文献标识码:A

DOIdoi:10.3969/j.issn.1672-2272.202403107

英文标题Research on the Promotion Mechanism of Strengths-Based Leadership to Employees Creativity

Qin Jia

(School of Business Administration, Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang 550025, China)

英文摘要Abstract:In order to effectively deal with the high uncertainty and complexity of the business environment, many organizations are committed to stimulating employeescreativity, actively guiding employees to generate and implement novel and useful ideas, in order to maintain the organizations core competitiveness and innovation ability. Does strengths-based leadership promote creativity by helping employees identify, utilize, and expand their strengths? Based on the job demand-resource model and 390 data collected at three time points, this study explored the promotion mechanism of strengths-based leadership on employee creativity, and empirically tested the research hypothesis with hierarchical regression analysis and other methods. The results show that strengths-based leadership positively affects employees creativity; Work engagement plays a mediating role between dominant leadership and employee creativity. Self-efficacy positively moderates the relationship between strengths-based leadership and work engagement, and also positively moderates the indirect effect of strengths-based leadership on employees creativity through work engagement.

英文关键词Key Words:Strengths-Based Leadership;Employees Creativity; Work Engagement; Self-Efficacy; Job Demand-Resource Model

0 引言

当下全球营商环境具有高度不确定性与复杂性,组织的生存与发展面临巨大挑战。在动态的工作环境下,员工利用自身优势以激发创造力成为组织保持核心竞争力和创新能力的关键[1]。优势是使个体达到最佳绩效的具体特征、性格和能力,当员工聚焦自身优势而非劣势时,更易达到最佳绩效水平[2]。以海尔的“人单合一经营模式”为例,该模式鼓励每一位员工积极发挥优势,成为平台上的自驱动创新者,从而实现企业和员工的双赢。对员工而言,他们注重工作价值的感知与实现,渴望在伯乐的赋能之下激发创造力[3]。优势型领导通过帮助员工识别、利用和开发自身优势,促进员工在工作中运用优势以达到更好的绩效水平,契合目前员工对领导的普遍期望[2]。

优势型领导的研究起源于积极心理学,以往研究主要基于资源保存理论、社会交换理论,认为优势型领导与员工幸福感、工作绩效正相关,与职业倦怠和缺勤负相关[3,5],而关于优势型领导与创造力两者之间关系的研究则较少。因此,有必要探究优势型领导对员工创造力的影响及可能存在的内在机制。本研究基于工作要求-资源(JD-R)模型,提出优势型领导是工作中的一种关键支持性资源,有助于提高员工的工作投入,进而激发员工创造力[6-7]。JD-R模型指出员工的个体特征对领导有效性有较大影响,自我效能感是个体对自己执行预期任务的能力的信念,关乎个体能否充分利用现有工作资源达成工作要求[8-9]。因此,本研究将自我效能感作为边界条件,基于JD-R模型,探讨工作投入在优势型领导与员工创造力之间的中介作用及自我效能感在该过程中的调节作用。

本文可能的研究贡献:第一,强化中国文化背景下对优势型领导的理解;第二,回应了Bakker等[10]的呼吁,对领导者在促进员工工作投入方面的作用进行了进一步探索;第三,丰富了JD-R模型在领导力研究中的运用;第四,回答了Van等[11]提出的问题,即领导者应如何帮助员工发挥优势、培养敬业精神,为组织促进员工创造力提供了理论指导和实践启示。

1 理论基础与研究假设

1.1 优势型领导与员工创造力

工作要求-资源模型将工作特征分为工作要求与工作资源两类,其中工作要求是指与工作相关的特征,需要大量的身体和心理投入,工作资源是指对员工的工作成就、身心健康、学习成长产生积极影响的与工作相关的属性[12]。优势型领导(Strengths-based Leadership)能增加员工各类工作资源以有效应对工作要求,为员工创造力的提升提供支持。首先,优势型领导坚信每位员工都拥有独特的优势组合,通过使用VIA价值调查或盖洛普优势查找工具等优势评估手段来帮助员工识别自身优势,激发员工创新潜力,促使员工从实践中运用自身优势提升创造力[13]。优势型领导在帮助员工发挥优势时会激发员工的胜任感,从而提高员工实现工作要求的信心和效率[2]。林新奇和丁贺[3]认为员工优势使用是一种积极主动行为,通过提升员工创新自我效能感和降低创新时间压力进而促进创新行为。

其次,优势型领导帮助员工识别、利用和发挥自身优势,并不意味着忽视员工弱势。领导者可以进行基于优势的绩效评估,识别、欣赏和发展符合组织目标的员工素质[11],并将员工的不同优势与工作活动相匹配,同时促成具有互补优势的团队成员之间的合作以弱化员工的弱势,支持员工基于自身优势将认知、社会资源和环境资源加以整合,创新性地完成工作[14]。优势型领导将具有互补优势的员工进行匹配,有利于员工学习他人的工作经验和拓展员工的个人优势,这极大程度地丰富了团队内部的知识资源[15]。优势互补的员工相互交流,增进了团队成员间的关系和团队知识资源的整合,无形中营造一种创新氛围,激发员工提升创造力[16]。同时优势型领导的支持降低了创造的风险,促进了创造性想法的可行性探讨与接受程度。优势型领导在知人善任中所散发的魅力会加深员工对领导的认同度,员工便倾向追随领导者的脚步创造性地完成工作要求[2]。基于此,本文提出如下假设:

H1:优势型领导对员工创造力具有正向影响。

1.2 工作投入的中介作用

JD-R模型包含需求对应的能量损耗过程与资源对应的积极激励过程。工作资源可以让员工感受到组织对自己的重视,产生更高的工作积极性;如果员工知觉工作资源流失较多时,会降低工作中的乐趣、满意等积极体验[17]。当领导者展现优势型领导力时,员工更有可能工作投入。首先,优势型领导鼓励员工努力发挥自己的优势,这会让员工感到兴奋、活力十足[2],这与工作投入(Work Engagement)的概念具有一致性。工作投入是一种积极的、主动的、与工作相关的状态,其特征是活力、奉献与专注[18]。活力是指个体在工作时感到精力充足,面对工作中的挑战和困难充满热情;奉献是指个体积极参与工作,体验到工作的意义与价值;专注是指个体全身心沉浸于工作之中,甚至忽略了时间的流逝[7]。

其次,根据JD-R模型,当优势型领导承认、欣赏和发展员工的优势,将员工的优势与任务相匹配时,优势型领导便成为员工在工作场所中重要的社会支持性工作资源,资源的增加有助于员工保持充沛的活力和提升积极性[19-20]。有研究发现,充足的资源是工作投入的重要前提,如心理安全和社会支持等均正向预测员工的工作投入[21]。此外,优势型领导让员工有更大概率参与与自身优势相匹配的任务,这样的任务分配会增加员工内在动机[22-23]和胜任感[2],员工会专注于如何更好地完成工作任务。已有研究表明,员工对优势运用的支持感知,即组织在多大程度上积极支持员工在工作中运用优势,与工作投入正相关[24]。通过识别、利用和拓展员工在工作中的优势,优势型领导支持员工在工作实践中运用优势,提高员工的工作投入。基于此,本文提出如下假设:

H2:优势型领导对员工工作投入具有正向影响。

工作投入有助于促进员工创造力(Employee Creativity)。首先,处于工作投入中的员工会产生更多积极情绪,积极情绪的增加有利于个体资源总量的积累。积极情绪不仅可以拓展个人的瞬时思维、增强个体积极面对挑战的心理弹性,而且会帮助建立与他人的良好关系,丰富个体的情绪资源、心理资源、关系资源。Sltten & Mehmetoglu[24]认为,嵌入工作投入的积极情绪取向与员工创新行为正相关。Eldor & Harpaz[25]认为,工作实践中充满积极态度和情绪的高投入员工更有可能创造性地思考和行动。

其次,与工作投入程度一般的员工相比,工作投入高的员工对工作更有激情,会主动投入更多时间和精力,工作时更加专注。JD-R模型表明资源具有激励性质,基于更充沛的情感资源和支持性资源,高工作投入的员工勇于接受挑战性工作和承受创新带来的风险,主动寻求达到工作要求的最佳途径,常常表现出更多的创造力。Eldor[26]和邢赛鹏等[27]认为,支持性的组织环境使员工能够维持正直、诚实和自尊,从而激励他们产生新颖的想法。Chang & Shih[28]提出,高水平的工作投入可以让员工有更多创造性的想法。并且Bakker等[6]指出,当员工高度投入工作时,对于新想法的接纳程度也更高。基于此,本文提出如下假设:

H3:工作投入在优势型领导与员工创造力之间起中介作用。

1.3 自我效能感的调节作用

JD-R模型指出由于个体存在差异性,同一领导力对员工行为的影响程度不一致。故有必要基于个体特征,探讨优势型领导对员工创造力产生影响的边界条件。自我效能感(Self-efficacy)是指个体对自己执行预期任务的能力的信念,是一个人对自己在某些情况下组织和执行能力的评估,是个体在工作中变得自信和积极主动的不可或缺的因素[29]。高自我效能感的员工相信自己可以很好地完成工作任务,主动在工作中展现优势,而低自我效能感的员工常常会质疑自己,不信任自身的工作能力。高自我效能感的员工倾向于认为优势型领导是在为自己赋能,目的是开发自己更大的潜力,因此更倾向于产生创造性想法[30-31]。此外,根据JD-R模型[32],优势型领导更容易挖掘高自我效能感员工的优势,从而倾向于为其提供各类资源,并优先根据他们的优势分配工作任务。因此,相较于低自我效能感的员工,高自我效能感的员工感受到了优势型领导的支持和激励,个体资源更充足,工作投入更高,更愿意展现创造力。

相反,与高自我效能感的员工相比,低自我效能感的员工更有可能将优势型领导的推动作用理解为仅仅是为了工作任务的顺利完成,所以他们倾向于按照工作要求按部就班,不愿付出额外的努力,降低创造性地完成工作任务的意愿。此外,对于低自我效能感的员工,领导者需要花费更多成本(时间、精力等)来识别其优势,导致激发员工创造性潜能受阻。Moore等[33]研究发现,当员工认为组织或团队支持其在工作当中运用优势时,员工更有可能充分利用自身优势发挥创新性。当自我效能感低的个体感知自我资源匮乏,达成工作要求难度较大时,员工会认为获得更多资源的概率远远小于因创新冒险而失去现有资源的概率,由此会减少工作投入,丧失产生新想法的动力。因此,优势型领导对于低自我效能感的员工有效性降低,会导致员工降低工作投入,进而抑制创造力。基于此,本文提出如下假设:

H4:员工自我效能感正向调节优势型领导与工作投入之间的关系;

H5:自我效能感正向调节优势型领导在工作投入与员工创造力之间的中介作用。

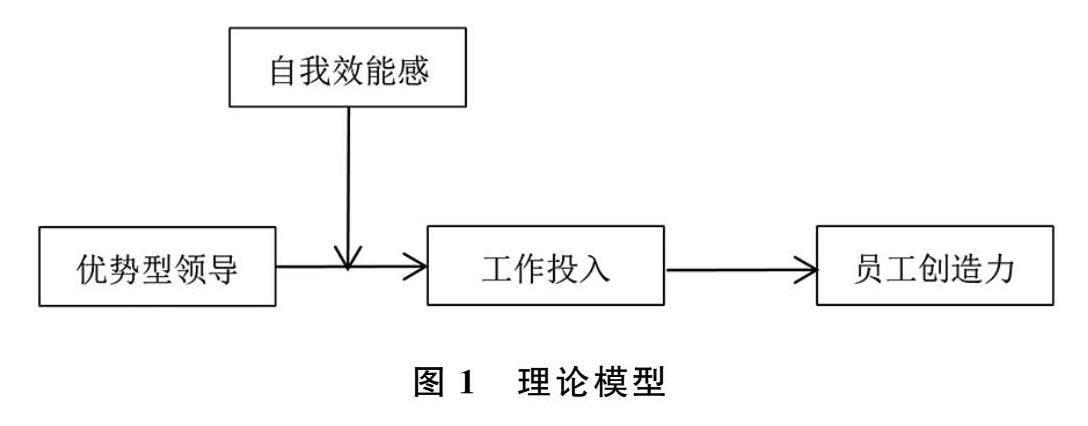

本研究的理论模型见图1。

2 研究设计

2.1 样本和数据收集

本研究通过问卷星平台制作电子问卷,面向贵州、重庆、河南等地的多家企业在职员工收集数据。为了降低共同方法偏差的影响,在3个时间点进行问卷的发放与回收,每个时间点间隔为两周。具体收集过程如下:时间点1:2023年11月发放第一批问卷,主要调查优势型领导、自我效能感以及相关人口学统计变量,共发放410份员工问卷,收回403份问卷;时间点2:向完成时间点1调查的403名员工发放问卷链接,邀请他们填写工作投入问卷,回收395份问卷;时间点3:向完成前两个时间点调查的395名员工发放问卷链接,调查员工的创造力,剔除无效问卷后,最终得到有效问卷390份,问卷回收率95%。其中,男性占比46.2%,女性占比53.8%;25岁及以下的员工占比23.6%,26~35岁占比38.2%,36~45岁占比24.6%,46岁及以上占比13.6%;专科及以下学历占比37.4%,本科占比48.5%,硕士占比13.1%,博士占比1%;2年及以下工作年限占比18.5%,2~4年占比32.3%,4~6年占比22.6%,6~8年占比17.7%,8年及以上占比9.0%。

2.2 测量方法

本研究主要变量的测量量表均来自国内外研究中具有良好信度和效度的成熟量表,并根据研究情境进行了适当修订。除部分人口统计变量外,其他变量均采用了Likert 5点量表计分法,1代表“完全不同意”,5代表“完全同意”。

优势型领导。采用Van等[2]开发的量表,共8个题项,如“我的领导知道我何时处于最佳状态”“我的领导关注我擅长的事情”等。该量表在本研究的Cronbachs α值为0.891。

工作投入。采用Schaufeli等[18]工作投入量表(UWES-3),从活力、敬业、专注这3个维度衡量工作投入,共3个题项,包括“在工作中,我感到精力充沛”“我对工作有热情”“我沉浸在我的工作中”。该量表在本研究的Cronbachs α值为0.802。

员工创造力。采用Zhou等[34]开发的量表,共10个题项,如“我会提出新颖且实用的点子来提升绩效”“我会寻找新的技术、流程、技术和/或产品创意”等。该量表在本研究的Cronbachs α值为0.924。

自我效能感。采用Chen等[35]开发的一般自我效能感测量问卷(GSES),共8个题项,如“我可以实现自己设定的大部分目标”“当面对困难的任务时,我确信自己可以完成”等。该量表在本研究的Cronbachs α值为0.906。

由于员工的性别、年龄、学历及工作任期与创造力可能存在正相关关系,且不同工作年限的员工,其创造力水平可能存在差异。为了降低替代性解释,本研究选择性别、年龄、学历及工作年限作为控制变量。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差检验

尽管本研究间隔3个时间段搜集数据,但由于本问卷的所有题项均为员工自评,难以避免共同方法偏差的影响。鉴于此,本研究采用Harman单因素检验法对数据进行初步判断,所得第一个因子的解释变异量为34.81%,说明数据通过了共同方法偏差检验。

3.2 变量区分检验

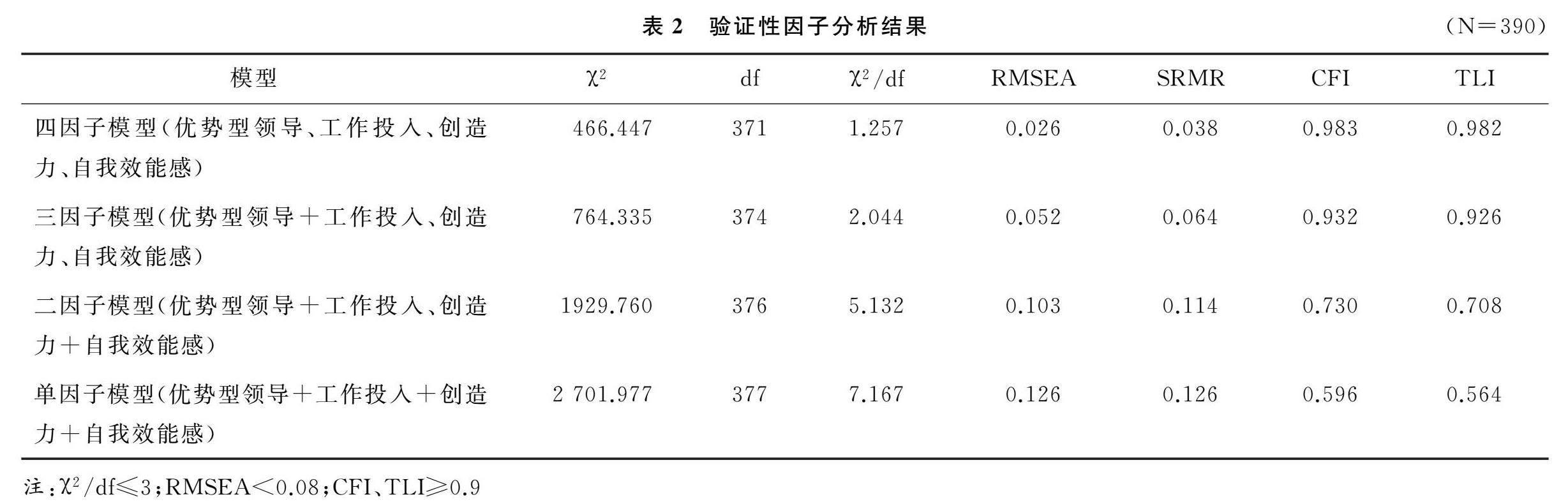

同时,为进一步考察变量之间的区分效度,本研究使用AMOS 22.0软件对优势型领导、工作投入、创造力及员工自我效能感等4个变量进行验证性因子分析。通过表2的测量模型拟合度指数比较可知,四因子模型拟合度明显优于三因子、二因子和单因子模型(χ2/df=1.257,RMSEA=0.026,SRMR=0.038 2,CFI=0.983,TLI=0.982),表明本研究的4个核心变量之间具有良好的区分效度。

3.3 变量描述性分析及相关性系数

本文对主要变量的均值、标准差以及变量之间的相关关系进行分析,具体分析结果如3表所示。由表3可知,优势型领导与工作投入(r=0.415,p<0.01)、创造力(r=0.436,p<0.01)、自我效能感(r=0.377,p<0.01)显著正相关;工作投入与自我效能感(r=0.372,p<0.01)显著正相关;创造力与自我效能感(r=0.407,p<0.01)显著正相关。这为后续的假设检验提供了支持。

3.4 假设检验

3.4.1 主效应与中介效应检验

本文利用SPSS 22.0软件及Process插件进行数据处理,运用层次回归分析法来验证假设。在构造交互项之前,对变量进行中心化处理,回归分析结果如表4所示。由表4可知,在控制了相应变量后得到模型6,模型6的结果表明,优势型领导正向预测员工创造力(β=0.444,p<0.001),假设H1得到验证;在模型2中,优势型领导正向预测工作投入(β=0.454,p<0.001),假设H2得到验证;将优势型领导和工作投入一起纳入模型后得到模型7,模型7的结果表明,优势型领导对创造力的影响下降且依然显著,而工作投入对创造力的影响依然存在,这说明工作投入在优势型领导和创造力之间起到部分中介作用。进一步使用Process插件进行分析,采用Bootstrap法重复抽样5 000次得出,工作投入的效应值为0.136,95%置信区间为[0.092,0.187]。表明工作投入在优势型领导和创造力之间存在中介效应,假设H3得到验证。

3.4.2 调节效应检验

本文利用SPSS 22.0软件对自我效能感的调节作用进行了检验。结果由表4模型4所示,在控制其他变量的影响后, 优势型领导和自我效能感的交互项系数β为0.268,且p<0.001,说明自我效能感在优势型领导和工作投入之间起正向调节作用,假设H4得到验证。为了更加直观地描述自我效能感的调节作用,本研究将自我效能感的均值加减一个标准差,得到自我效能感水平较高和较低两个组别之后,再进行简单斜率分析,并绘制了自我效能感的调节效应示意图(图2),得出自我效能感在优势型领导和工作投入之间的调节效应为正向调节。

3.4.3 有调节的中介效应检验

本研究使用Process插件对有调节的中介效应进行了检验。由表5可知,在控制相关变量后,员工不同水平自我效能感的间接效应存在显著差异。具体而言,当员工自我效能感水平较高时,优势型领导通过工作投入对员工创造力产生的间接影响效应显著(β=0.056,95%CI=[0.427,0.690],不包括0);当员工自我效能感水平较低时,优势型领导通过工作投入对员工创造力产生的间接影响效应不显著(β=-0.008,95%CI=[-0.103,0.214],包括0)。上述结果表明,当员工的自我效能感水平不同时,工作投入的中介效应大小不同。即工作投入的中介作用被员工的自我效能感所调节,且有调节的中介效应显著,假设H5得到验证。

4 结论、启示与展望

4.1 研究结论

研究结果表明,优势型领导作为一种重要的支持性工作资源,通过挖掘、欣赏和鼓励员工在工作中运用优势,提倡团队成员优势互补,来促进员工工作投入,让员工有更多的积极情绪、心理资源和社会资源来应对挑战性工作要求或创造性想法带来的风险,进而激发员工创造力。同时对于高自我效能感的员工,优势型领导倾向于将资源向其倾斜,使其更能在优势型领导的管理下受益,工作投入水平更高,进而提升创造力。

4.2 理论意义

本文以JD-R模型为基础,一是验证了优势型领导会对员工创造力产生正向影响,并打开了两者之间机制的“黑箱”,丰富了优势型领导在中国情境下的应用研究。国内外已有研究表明,变革型领导、道德型领导与员工创造力呈正相关,本研究认为优势型领导在促进员工创造力方面具有积极作用,而且证实优势型领导在提高员工工作投入方面也具有积极影响,为深入挖掘优势型领导的积极影响提供了新的研究视角,也加深了对工作投入因果的认识。

二是确定了自我效能感是优势型领导对员工创造力作用机制的边界条件,呼应了相关学者的研究。自我效能感会增强员工的自信心和胜任感,有利于领导挖掘其优势。高自我效能感的员工能更有效地运用优势型领导带来的资源投入工作。因此,优势型领导不仅要注重挖掘、开发员工优势,也要注重提高员工的自我效能感,为优势型领导对员工创造力的作用机理提供了新的理论解释。

4.3 管理启示

首先,优势型领导有助于提高员工工作投入和促进员工创造力。优势型领导应积极开展基于优势的人力资源实践,激励员工创造性地达成工作要求。在某些情况下,如团队面临较大绩效压力时,领导者可能会专注于纠正员工的缺陷[36],而非关注员工的优势。在此情形下,领导者需要相信对员工实施基于优势人力资源管理实践是有价值的,积极发现员工优势,与员工讨论如何运用优势达成工作要求以及应对工作中的挑战[2],将员工优势发挥纳入其绩效考核指标[11]。

其次,优势型领导通过影响工作投入对员工创造力产生促进作用。工作投入作为一种积极心理状态,对于员工创造力至关重要[37]。领导者在分配团队工作任务时,应基于对员工优势的了解,将具有互补优势的员工进行匹配,鼓励彼此间创意思维的交流碰撞,营造乐于分享知识的创新氛围,让员工感受到因优势的运用而有所成效,激发员工的自信心和工作热情,从而主动产生有关工作的创新性想法[38]。

最后,领导者要注重提高员工的自我效能感。在知人善任、用人所长的同时,领导者应在工作过程中肯定员工的优势,给予积极的反馈,坚信员工执行预期任务的能力,实现人尽其才、才尽其用[39]。同时,在管理过程中鼓励员工积极参与工作创新,释放创新潜能,例如在适宜的情况下赋予员工更多的自主权去选择工作方法、安排工作流程,让员工感到被信任和尊重。

4.4 研究局限及未来展望

本研究存在以下局限性:第一,尽管本研究采取了三阶段时间滞后的研究方法,但难以对变量间关系做出因果推论,未来研究可以考虑采取实验法来提高研究结果的稳健性。第二,本研究聚焦优势型领导的有效性,后续研究可进一步探讨优势型领导相较于其他领导风格(例如变革型领导、授权型领导)有何独特价值,例如是否会让员工体验到更多工作乐趣等。第三,本研究只关注了自我效能感的调节作用,未来研究可考察员工的情绪稳定性、核心自我评价等个体特征对优势型领导有效性的影响。第四,本研究仅关注了优势型领导的积极面,它是否同时会带来某些消极后果?如增加员工角色负荷和绩效压力等。基于此,未来研究可以基于不同理论视角深入探讨优势型领导的双刃剑效应。

参考文献参考文献:

[1] 马璐,陈婷婷,谢鹏,等.不合规任务对员工创新行为的影响:心理脱离与时间领导的作用[J].科技进步与对策,2021,38(13):135-142.

[2] VAN WOERKOM M, OERLEMANS W, BAKKER A B. Strengths use and work engagement: a weekly diary study[J].European Journal of Work and Organizational Psychology, 2016, 25(3): 384-397.

[3] 林新奇,丁贺.员工优势使用对创新行为的影响机制研究[J].管理科学,2019,32(3):54-67.

[4] BURKUS D.Building the strong organization:exploring the role of organizational design in strengths-based leadership[J].Journal of Strategic Leadership, 2011, 3(1): 54-66.

[5] DING H, YU E.Strengths-based leadership and employee psychological well-being:a moderated mediation model[J]. Journal of Career Development, 2022, 49(5): 1108-1121.

[6] BAKKER A B, DEMEROUTI E, SANZ-VERGEL A. Job demands-resources theory:ten years later[J]. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2023(10): 25-53.

[7] BAKKER A B, HETLAND J, OLSEN O K, et al.Daily transformational leadership:a source of inspiration for follower performance?[J].European Management Journal,2022,41(5):700-708.

[8] DAY D V.Leadership development:a review in context[J].The Leadership Quarterly,2000,11(4): 581-613.

[9] OC B.Contextual leadership:a systematic review of how contextual factors shape leadership and its outcomes[J].The Leadership Quarterly, 2018, 29(1): 218-235.

[10] BAKKER A B,ALBRECHT S.Work engagement:current trends[J].Career Development International,2018, 23(1): 4-11.

[11] VAN WOERKOM M, KROON B. The effect of strengths-based performance appraisal on perceived supervisor support and the motivation to improve performance[J].Frontiers in Psychology, 2020,11:510984.

[12] DEMEROUTI E, BAKKER A B, NACHREINER F, et al. The job demands-resources model of burnout[J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(3): 499.

[13] PETERSON C, SELIGMAN M E P.The Values In Action (VIA) classification of character strengths[J].Journal of Materials Processing Technology, 2004, 170(s1-2):412-415.

[14] BISWAS-DIENER R, KASHDAN T B, MINHAS G. A dynamic approach to psychological strength development and intervention[J].The Journal of Positive Psychology, 2011, 6(2): 106-118.

[15] LAVY S, LITTMAN-OVADIA H. My better self: using strengths at work and work productivity, organizational citizenship behavior, and satisfaction[J]. Journal of Career Development,2017, 44(2): 95-109.

[16] VAN WOERKOM M, MEYERS C, BAKKER A. Considering strengths use in organizations as a multilevel construct[J].Human Resource Management Review, 2022, 32(3): 100767.

[17] KWON K, KIM T. An integrative literature review of employee engagement and innovative behavior: revisiting the JD-R model[J]. Human Resource Management Review, 2020, 30(2): 100704.

[18] SCHAUFELI W B, BAKKER A B, SALANOVA M. The measurement of work engagement with a short questionnaire: a cross-national study[J].Educational and Psychological Measurement, 2006, 66(4): 701-716.

[19] 韦荷琳,冯仁民.组织支持对员工创造力的影响机制研究——基于工作不安全情境[J].领导科学,2021(10):64-67.

[20] CHRISTIAN M S, GARZA A S, SLAUGHTER J E. Work engagement: a quantitative review and test of its relations with task and contextual performance[J].Personnel Psychology, 2011, 64(1): 89-136.

[21] SUSANTO P C, SYAILENDRA S, SURYAWAN R F. Determination of motivation and performance: analysis of job satisfaction, employee engagement and leadership[J]. International Journal of Business and Applied Economics, 2023, 2(2): 59-68.

[22] VAN DEN BROECK A, HOWARD J L, VAN VAERENBERGH Y, et al. Beyond intrinsic and extrinsic motivation: a meta-analysis on self-determination theorys multidimensional conceptualization of work motivation[J]. Organizational Psychology Review, 2021, 11(3): 240-273.

[23] KEENAN E M, MOSTERT K. Perceived organisational support for strengths use: the factorial validity and reliability of a new scale in the banking industry[J].SA Journal of Industrial Psychology, 2013, 39(1): 1-12.

[24] SLATTEN T, MEHMETOGLU M. Antecedents and effects of engaged frontline employees: a study from the hospitality industry[J].Managing Service Quality: an International Journal, 2011, 21(1): 88-107.

[25] ELDOR L, HARPAZ I. A process model of employee engagement: the learning climate and its relationship with extra-role performance behaviors[J].Journal of Organizational Behavior, 2016, 37(2): 213-235.

[26] ELDOR L. Looking on the bright side: the positive role of organisational politics in the relationship between employee engagement and performance at work[J]. Applied Psychology, 2017, 66(2): 233-259.

[27] 邢赛鹏,赵琛徽,汤一鹏,等.数字化背景下团队领导授权赋能对员工创造力的跨层次影响机制[J].管理学报,2023,20(10):1477-1485.

[28] CHANG Y Y, SHIH H Y. Work curiosity: a new lens for understanding employee creativity[J]. Human Resource Management Review, 2019, 29(4): 100672.

[29] BANDURA A, LOCKE E A. Negative self-efficacy and goal effects revisited[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(1): 87.

[30] 曹春梅,许淼鑫.自我价值感权变性对无边界职业心智的影响:自我效能感的中介作用[J].上海管理科学,2023,45(5):73-78.

[31] 吴湘繁,陈赟,严荣,等.基于自我一致性理论视角的员工创造力产生机制研究[J].管理评论,2022,34(9):243-253.

[32] HOBFOLL S E. Conservation of resources: a new attempt at conceptualizing stress[J]. American Psychologist,1989, 44(3): 513.

[33] MOORE H L, BAKKER A B, VAN MIERLO H. Using strengths and thriving at work: the role of colleague strengths recognition and organizational context[J].European Journal of Work and Organizational Psychology, 2022, 31(2): 260-272.

[34] ZHOU J, GEORGE J M. When job dissatisfaction leads to creativity: encouraging the expression of voice[J].Academy of Management Journal, 2001, 44(4): 682-696.

[35] CHEN G, GULLY S M, EDEN D. Validation of a new general self-efficacy scale[J]. Organizational Research Methods, 2001, 4(1): 62-83.

[36] VAN WOERKOM M, MEYERS M C. My strengths count! Effects of a strengths-based psychological climate on positive affect and job performance[J].Human Resource Management, 2015, 54(1): 81-103.

[37] FREDRICKSON B L, LOSADA M F. Positive affect and the complex dynamics of human flourishing[J].American Psychologist,2005, 60(7): 678-686.

[38] 许玉平,严荣笑,刘智强,等.独特性需求对员工突破性和渐进性创造力的影响[J].管理评论,2023,35(6):193-204.

[39] 董念念,尹奎,邢璐,等.领导每日消极反馈对员工创造力的影响机制[J].心理学报,2023,55(5):831-843.

责任编辑(责任编辑:张双钰)