《静静的顿河》中的“男性同性社会性欲望”

2024-06-18刘妙然

《静静的顿河》是肖洛霍夫的代表作,被认为是20世纪俄苏文学乃至世界文学最重要的作品之一。目前学界对《静静的顿河》的研究已有不少成果,但是从女性主义角度切入研究的成果较少,仅有论文14篇且没有专著专门论述。因而在对《静静的顿河》这部经典的女性主义研究上,对于更新的理论运用、文本结构的更深入探讨存在需求。

本文旨在运用以Sedgwick在《男人之间:英国文学与男性同性社会性欲望》中的“男性同性社会性欲望 ”(male homosocial desire)主导,以René Girard在《欺骗,欲望和小说》中的“情欲三角”(rectangular desire)为单元,以上野千鹤子在《厌女:日本的女性嫌恶》中的“厌女”(misogyny)为基础的复合理论装置,从《静静的顿河》文本语境下哥萨克社会的层面,宏观分析顿河哥萨克社会性别不平等的意识根源,以及塑造哥萨克女性人物地位、命运的心理机制和权力关系;落实到文本细节上则可以对《静静的顿河》中肖洛霍夫的一些“看似不合理”的设定进行分析得到较为合理的阐释。

欲望三角、厌女症与男性同性社会性欲望

“男性同性社会性欲望”首见于塞吉维克的《男人之间:英国文学与男性同性社会性欲望》一书。此概念可溯于勒内·伊阿在《欺骗,欲望与小说》 中提出的“情欲三角形”概念。《男人之间》主要探讨了“情欲三角形”如何作为结构单元塑造出社会范围内的“男性同性社会性欲望”。而上野千鹤子在《厌女:日本的女性嫌恶》中采纳了塞吉维克对于“情欲三角形”和“男性同性社会性欲望”的关系探讨,并以此为基础深挖出作为“男性同性社会性欲望 ”的意识基础的“厌女症 ”—— 即作为外化表征的“男性同性社会性欲望”的内在意识根源。

因而要分析肖洛霍夫的著作《静静的顿河》及其中的哥萨克社会中的“男性同性社会性欲望”之前,有必要对“情欲三角形—厌女症—男性同性社会性欲望”这套理论机制加以溯源,并厘清各基础理论要素之间的内在逻辑与相互关系。

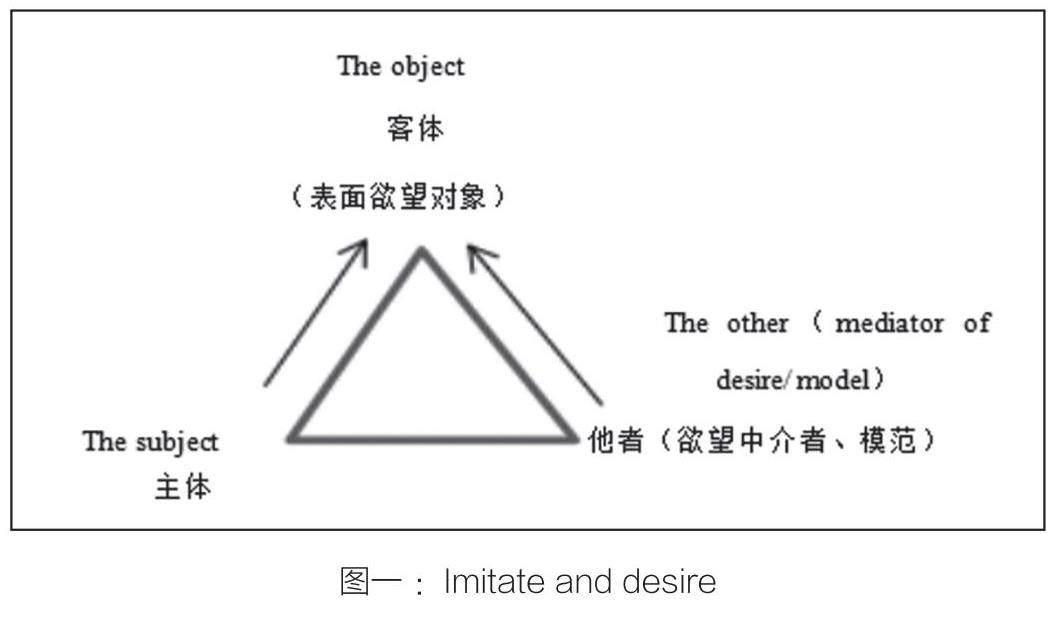

“欲望三角”见于勒内·伊阿的《欲望,欺骗与小说》,此概念在塞吉维克书中演化为“情欲三角形”的概念。②勒内·伊阿在书中分析了作为一致性结构存在的“情欲三角”。(如图一,自绘)。勒内·伊阿认为,主体的欲望对象往往并非是自发确认的,而是从主体的同化对象,即所谓“中介者”那里“借”来的 。

因为客体是中介者的欲望对象,因此它才具有了欲望价值,成了主体的欲望对象。毫无疑问,这是一种模仿的行为。这也就是伊阿著名的“模仿理论”:欲望是模仿而来的,不是我们自己的。他将这种“模仿得来的欲望”总结为“Desire according to the Other”,与拉康的“欲望是他者所欲”有异曲同工之妙。

由此,雷同的欲望造成冲突,构成一个三角结构。面对相同的欲望对象,主体与他模仿的对象(欲望中介者)互为敌手。伊阿在《欲望现象学》中将其定义为“欲望三角”的理论框架:欲望中介者(媒介者)向主体和客体辐射,这种空间结构显示出三角形的架构。

而当欲望客体是一个女人,主体和中介者是男性看似互为敌手的男性时,典型的“男—男—女”情欲三角结构就出现了。塞吉维克将伊阿的“欲望三角”重塑为作为异性恋秩序根基的“情欲三角形”,由两个作为欲望主体的男人和一个作为欲望对象的女人构成。作为客体的女人是静默的,作为主体的男人则是不断交锋的行动者。外在看来,两个男人是分别与欲望客体的女性紧密相连,彼此之间互相敌视而无关联。但实际上颇为有意思的一点是,从内在、潜藏的角度看,敌对双方(两个男性行动主体)之间的联系和其中任意一方与情欲对象的联系一样甚至更加炽热有力。这是因为,对于欲望客体的欲望冲动根本上还是指向欲望中介者的。

弗洛伊德指出,主体(男性)有“成为的欲望”(同化)和“拥有的欲望”(欲望满足)。男性主体通过获取与自身同化对象所欲一致的对象,主体得以被男性同性社会性认可,从而占据自身同化对象占据的欲望主体地位,实现向欲望模仿对象(欲望中介者)的同化。

因而“情欲三角形”是指两个作为欲望主体的男人和一个作为欲望对象的女人构成的三角形结构关系,其中两名男性之间隐藏着不容忽视的强烈情感意识纽带。而“情欲三角形”(尤其是其中的男性间关系)结构模型复制增殖于社会范围内,则恰恰构成了“男性同性社会性欲望”运行机制的内在结构。因此,我们可以说,“情欲三角形”理论是“男性同性社会性欲望”理论微观的、内在的结构单元。

而“厌女症”(misogyny)指向的是父权社会下“男尊女卑”皮相下,“男多女寡”的权力分配内核。这与福柯以来将“性”历史化、权力化分析的思路一脉相承。福柯认为性别结构与权力结构共存,权力在二分的、看似本质主义的性别区分中是因而非果。“厌女症”作为社会两性意识基础,在此之上外化出“男性同性社会性欲望”的意识装置。通过这个装置,女人被排斥在权力分配的圈子外,远离核心权力与资源,也就顺理成章地被视为低人一等。

上野千鹤子在《厌女》中充分运用了塞吉维克的“男性同性社会性欲望”这套理论装置,并且进一步阐述了“男性同性社会性欲望”这套外化装置与作为其内在基础的“厌女症”之间的这种联系。她明确指出,“男性同性社会性欲望”的通俗理解即互相承认为男人的群体彼此团结的机制,其运行方式是把女人和没能成为男人的人(男性同性恋)排除在外加以歧视。

具体来看,“男性同性社会性欲望”排除女性的“厌女症”表现为将女人性客体化,从而使作为女性对立面的男性作为性主体互相认可团结。而女性作为次一等的、不称为性主体的客体,被排除在男性分配权力的利益集团之外,接受到男性的蔑视、歧视。“男性同性社会性欲望”排除男同性恋的“厌女”表现为同性恋憎恶(恐同),这种严厉审查机制的目的在于避免出现“性客体”和“性主体”身份的混淆。“不是男人/不够男人”的男人被逐出权力主体的伊甸园,与女性一同受辱。总之,正是以“厌女症”作为意识基础与底层逻辑,男人们得以通过“男性同性社会性欲望”的意识装置筛选“自己人”(权力的拥有者—男性)和“他者”(被权力支配者—女性)。

正是“厌女症”作为社会意识基础,“情欲三角形”作为人际间模型结构社会,才有了作为社会运行机制的“男性同性社会性欲望”。在《男人之间》中,塞吉维克对“男性同性社会性欲望”一词的定义是“男性同性社会性和男性同性恋之间的连续体”,用以描述男性同性别的个人之间的社会纽带。

她认为男性社会性纽带与男性同性恋纽带本就是不可分的连续体但是现实中它可见地受到了强力干预。(男性社会性与男性同性恋对立存在、恐同思想的普遍存在)女性同性社会性纽带与女性同性恋纽带之间则有着清晰而可理解的连续体,涵盖了性爱、社会、家庭各方面,与男性面临的情形成了鲜明对比。塞吉维克提出的推论是,这种连续体在两性上的结构性不对称或许是因为社会中两性获得权力的途径不同。

将上文介绍的伊阿的“情欲三角”(男—男—女)放大至社会整体层面进行讨论不难得出结论,父权社会中男人与女人之间的权力关系取决于男人之间的权力关系。更进一步地可以得出,在任何男性主导、统治的社会里,男性同性社会性(以及同性恋的)欲望和维持运行父权的结构之间存在一种特殊关系。出于历史原因这种特殊关系可能采取的形式有:意识形态上的恐同、意识形态上的同性恋,或二者某种极为矛盾但同时高度结构化的混合。在性别尚是权力的决定要素的社会,采取何种形式很可能受到“男性同性恋分别是与男性特质还是女性特质相联系”这一实际观念因素的影响。

古希腊社会阶段,男同性恋代表“男子气概”的男性特质,因而对男性群体内部的权力分配要求男性“同性爱”;资本主义社会阶段,男同性恋代表“女子气”的女性特质,因而对男性群体内部的权力分配要求男性恐同,这种差异造成了男性社会性和男性同性恋概念的绝对对立和其间连续体在前者社会形态下保存、后者社会中断裂。

不妨断言,男女同性社会性纽带的历史性差异一直会是持续的男女权力不平等的表现与机制。在近现代男性社会性和同性恋纽带之间连续体的“男性同性社会性欲望”中,“恐同”作为裂隙存在,是父权社会面对以性别分配权力的既定事实下面对“男性同性恋与女性气质联系”观念现实不得已采取的手段,本质上是性别-权力等级机制下排除女性的“厌女症”对男性群体内部的波及。

在肖洛霍夫《静静的顿河》文本环境中,哥萨克社会的“男性同性社会性欲望”是通过主要角色“葛利高里—司捷潘—阿克西尼娅”三人之间构成的“情欲三角形”单元在人际关系网中增殖、扩展、结构而成的。

笼罩文本中哥萨克社会的“男性同性社会性欲望”影响了每个“情欲三角形”中对女性情欲客体的选择,进而导致了整个哥萨克社会对于女性情欲客体审美的单一化标准,从而一定程度上解释了《静静的顿河》中女性形象塑造的同质化、简单化问题。而这种对基于“男性同性社会性欲望”标准下对女性的客体化、色情化则是“厌女症”的经典表现。而看似为民风开放表现的“绿帽游戏”,这种游戏的本质是两性权力不平等的“厌女症”意识环境下女性(被权力支配者)身体作为性资源在男性(权力所有者)的纽带间流转的机制——即“男性同性社会性欲望”。

哥萨克社会的“情欲三角形”与 “男性同性社会性欲望”

一、邻人之妻:欲望是他人所欲

《静静的顿河》中,男女主人公葛利高里和阿克西尼娅的爱情故事是小说叙述的主要内容。对两人的感情发展脉络进行分析不难发现一个疑点:葛利高里爱上阿克西妮娅的过程并没有像阿克西妮娅对葛利高里动心的过程一样清晰明了,甚至让人费解:“主人公怎么就爱上了‘邻人之妻阿克西妮娅,而不是青春美丽的同龄未婚姑娘呢?”

相反地,小说对阿克西妮娅爱情萌芽、发展有详细交代:《静静的顿河》第一部第七章中通过阿克西妮娅的回忆和内心剖白进行直接的、大段的插叙补充,讲述了葛利高里打动阿克西妮娅的原因在于她饱受苦恼,父亲强奸、丈夫虐待……真诚热情的葛利高里的出现对于她来说是旱地降甘霖。

在苦海中挣扎的阿克西尼娅不顾一切地爱上葛利高里因而顺理成章。可是葛利高里爱上阿克西妮娅的缘由及内心情感活动却像是掩藏于文本水面下冰山似的谜。

从葛利高里的视角看阿克西妮娅,她的确极具哥萨克成熟女人的性诱惑力,但除此之外似乎再无其他打动人的价值。葛利高里爱上阿克西尼娅似乎更像是出于情节结构上的设定,并不能在叙事逻辑上自圆其说。

而通过塞吉维克改造重塑伊阿“欲望三角”的装置——“欲望三角形”理论来分析,转而从葛利高里对司捷潘的心理活动中切入,就会发现这个问题极可能的答案。

正如勒内·伊阿在《欺骗,欲望与小说》中提出:当激发激情的客体的“本性”不足以解释欲望时,就必须转向热情洋溢的客体。欲望总是自发的,可以用一条连接主客体的直线来描绘。直线是主体的愿望,却并不是必需的。媒介(欲望中介者)就在那里,在这条线的上方,向主体和客体辐射。表达这种三重关系的空间隐喻显然是三角形。他因而进一步提出了“欲望三角”的概念并对身处其中作为行动主体的两名男性间关系作出如下判断:在任何敌对中,敌对双方之间的联系和其中任意一方与情欲对象的联系一样甚至更为炽热有力。这是一种由一个欲望三角形中两个主动成员之间的敌手关系所架构的权力运算。伊阿发现在许多例子中,对爱的对象的选择首先并非是由该对象的性质决定,而是因为该对象已经成了那个被既定为敌手的人的选择。塞吉维克基于此进一步印证拉康的“欲望是他者之欲”,这是指人们把自己渴望与之同化的对象所欲之物视为自己的欲望对象。生出这种欲望的男人之间的关系往往是父与子、前辈与后辈或者互为对手。通过获取自身同化对象所欲的对象,男人得以占据自身同化对象占据的欲望主体地位。

葛利高里与阿克西妮娅相处过程中,对于司捷潘的态度非常耐人寻味。纵观全文,无可否认的是他像试图打败头狼的年轻公狼一样热切关注着司捷潘——在他关注阿克西妮娅的场域里,司捷潘始终“在场”。比如第一部第三章中,阿克西妮娅独自挑水时葛利高里和她调情。司捷潘虽然不在现场,葛利高里的话语中却始终有司捷潘的影子:

“把男人送去野营以后,你家里也许还用得着我呢。”“怎么,你的司捷潘要走了吗”“大概,要想念你的男人了吧?”“你马上要把司捷潘送走”“我会给你的司捷潘点颜色看看”……又比如葛利高里隔着篱笆窥看司捷潘准备上路夫妻二人的亲密目不转睛,偷情时说“司捷潘一回来,那可不是闹着玩的”,以及司捷潘归来麦列霍夫兄弟与之直接的斗殴“葛利什卡有好几次被司捷潘的铁拳打倒在地上。跟身强力壮的成年人司捷潘较量他还太嫩”。(典型的男性前后辈关系)

在“欲望三角形”中欲望主体只有互为对手的男性,作为欲望对象的女人只是毫无个人意志的欲望客体。作为欲望对象的阿克西妮娅之所以有价值,仅仅也恰恰因为她是那个“邻人之妻”。这也就较好地解释了为何葛利高里视角下他对阿克西妮娅的感情线会显得突兀单薄,以及文本中葛利高里第一次抛弃阿克西妮娅与娜塔莉亚结婚的情节安排。

就这样,“通过对同一客体的欲望,男人们相互承认对方为共有同一种价值观的欲望主体”,“葛利高里—司捷潘—阿克西尼娅”的情欲三角形结构作为顿河哥萨克社会的叙述核心小单元,体现了“男性同性社会性欲望”在男性主体间的运作。而在“男性同性社会性欲望”形成并发挥作用的过程中,女性自始至终作为静默、毫无行动能力的“他者”和情欲客体被支配,没有表现出与男性主体间关系对称的女性间纽带和权力圈子,仅仅是作为被男性内部权力分配圈子排斥的“圈外人”而存在,“厌女症”于其间的作用和表现可见一斑。

二、绿帽游戏:开放关系的真实

《静静的顿河》中,哥萨克男女之间彼此“戴绿帽”的情节层出不穷,读者难免认为这是在描写顿河哥萨克独特的开放民风。事实上,这种“绿帽游戏”或许另有深意。

将上一节“情欲三角形”的理论结合“厌女症”对女性群体的价值赋予、分化,可以对于《静静的顿河》中(在顿河哥萨克社会的开放民风条件下)葛利高里和阿克西妮娅的偷情不被所有人理解甚至被千夫所指提供可能的解释:

“如果葛利高里到士兵之妻阿克西妮亚那里去的时候,装出偷偷摸摸的样子,如果作为士兵之妻的阿克西妮亚和葛利高里勾搭的时候有所顾忌,同时也不拒绝其他寻花问柳之徒,那么这段风流韵事也就没有什么了不起的和刺眼的地方了。村里谈论一阵子也就过去了。但是他们却几乎是毫不掩饰同栖双飞,他们的结合似乎非同一般,完全不像是逢场作戏,风流一阵子就散伙,因此村子里的人就认为,这是犯罪的,伤风败俗的。”

葛利高里对漂亮迷人的阿克西妮娅的“独占”与阿克西妮娅只对葛利高里钟情,一方面无疑破坏了“男性同性社会性共同体”的游戏规则。因为这种排他性的二人关系意味着阿克西尼娅只对葛利高里开放身体的使用权,拒绝了在哥萨克男人间的流通,其实质是“情欲三角形”中女性欲望客体打破沉默被动地位,对其他所有男性行动主体需求的否定,以及对整个顿河哥萨克社会“男性同性社会性欲望”的大胆挑战。葛利高里一人垄断了阿克西尼娅本应流通的性资源,相当于是借助情感优势以获胜者姿态不与其他哥萨克男人“追逐欲望对象”的竞赛,主动斩断了可能的“情欲三角形”中男性间纽带,因而是对整个顿河哥萨克社会“男性同性社会性欲望”的公开背叛。

另一方面,未婚的葛利高里与阿克西妮娅“太过认真”也混淆了阿克西妮娅男性整体对作为情欲客体的女性“他者”的两种角色——“结婚对象”和“玩弄对象”定义的二分界限,因而被理解为“犯罪的”。由“情欲三角形”结构而成的“男性同性社会性欲望”中,对女性客体化、性标准化、赋值化、内部分化的种种表现已全然暴露其内在的“厌女症”社会意识存在。

哥萨克社会的“厌女症”

厌女症(misogyny)深植于性别二元制秩序核心,表现形式在男女两性上并非对称分布。对男性而言,厌女症主要表现为三方面:第一,将女性他者化。第二,歧视女性和女性化的贬低。第三,性双重标准以及对女性的分化。这三方面都在《静静的顿河》文本中顿河哥萨克社会的塑造描绘中有所体现。

一、将女性作为他者

将女性他者化,最直接的表现是将视为性欲客体和诱惑者。上野千鹤子在《厌女》一书中对此作出精妙的比喻:“只要具有裸体迷你裙等‘女性符号,就能让他们发生反应,像巴甫洛夫那条听见铃声便流口水的狗”。

我们可以发现《静静的顿河》中对于女人的描写更多是从“符合哥萨克男人性致”的诱惑符号角度进行书写的。这就是一种对于女人的“他者化”处理。

具体而言,例如葛利高里和父母第一次上娜塔莉娅家提亲时,在葛利高里的视域内,娜塔莉娅的形象是随着他的目光在她身体有性诱惑力部位的流连间建立的:

“紧裹着结实、挺拔的身躯的绿色上衣里,两只不大的、硬邦邦的处女乳房幼稚、难看地鼓着,两个鼓胀的纽扣似的小奶头分向两边,朝上凸起。葛利高里的眼睛很快就看遍了她的全身——从头直到两条好看的长腿”。

而在第三章中葛利高里偷窥睡梦中的阿克西妮娅“两条不害臊地伸出的、像桦树皮一样白皙的大腿”,他“呆呆地看着,觉得嘴里发干,脑袋像铜钟似的在嗡嗡地响”。同一章节中,他调戏阿克西妮娅时:“这时葛利高里第一次看见她的嘴唇竟是那么放荡、贪婪、丰满。”

而从相对更宏观的角度观《静静的顿河》中的女人形象(按照塞吉维克等的理论定义,“能成为男人欲望客体”的才是女人)比较单一,纵然具体情节描写有细微差异,给人的整体印象上呈现出同质化的特征,即形象特点是大体一致——哥萨克女性大多数形象都表现为皮肤黝黑、身材丰满、大腿肥实、胸脯高挺、腰部纤细。文本中哥萨克妇女的形象往往可以仅用一个词来概括:“哥萨克男性的理想性对象”。

而肖洛霍夫在《静静的顿河》中女性人物形象塑造的这种“艺术局限性”——哥萨克女性作为“他者化”的诱惑者形象的单一性、一致性其实也可以通过“情欲三角形”“男性同性社会性欲望”“厌女症”三者间的关系加以解释:“比起女人欲求的男人,男人欲求的女人价值尺度更为一元化、更单纯明了……因为男人必须要向其他男人夸耀到手之物的价值。”女人的价值由男人决定,男人的价值同样由男人决定。要在男性同性社会性共同体中寻求认同、确立价值,毫无疑问,这种“到手之物的价值”需要“男性同性社会性欲望”的一致认可。男性符合标准的女人群体就是“情欲三角形”关系模型将范围扩大到社会层面的男性“同一欲望客体”标准。而这种对于女性价值认可的逻辑是植根于放逐女性的男性内部权力机制,即建立在“厌女症”基础之上的“男性同性社会性欲望”

二、歧视女性本身和对女性化男性的贬低

针对女性为“母狗”的称呼在《静静的顿河》全文中出现了28次之多,相似的蔑称如“毒蛇”“母鸡”“母牛”等词汇,出现频率也非常高。而这种所谓“下流话”就是男人共同贬低、凌辱作为性客体的女性的仪式。佐藤裕在《论歧视》中提出“歧视需要第三个人”,歧视就是将一个人他者化而达到与共同行动另一人同化的行为。如果前者是女性,后者(“另一人”)是男性,就构成了性歧视。而《静静的顿河》中多处有男人作为群体对“娘们家”的蔑视之语,是更大规模的“仪式”。如果说这种“仪式”是对女性本身的歧视,在《静静的顿河》第二部第八章中则较为集中地展现了男性对于“女性化”男性的侮辱:科舍沃伊调侃阿尼库什卡女人似的、没有胡子的光脸:

“一直打到你这个老公嘴巴上长出毛来为止。”

“毛发这玩意儿——真是混蛋透啦……”阿尼库什卡对此则倍感尴尬

“该长地方,它不长,不该长的地方它却偏要长……科舍沃伊,你何苦还要挖苦我……”

科舍沃伊的嘲笑,是作为“男人样的男人”的骄傲,阿尼库什卡则是“女人样的男人”而倍感尴尬。他被羞辱嘲笑正因为他“女人化”的部分。嘲笑一个男人“娘”的话语底层逻辑本来就是男性作为主体对于女性的蔑视,即“厌女症”。

这种“厌女症”,是“男性同性社会性欲望”作为保证男性内部权力分配顺利实现的“审查机制”运行的基础。“厌女症”为了明确、保证男性主体的权力所有者地位,一方面将作为客体的所有女性排除在外,另一方面也不可避免地将混淆主客体地位的“女性化”男性予以贬黜。

三、性双重标准以及对女性的分化

性双重标准的概念很好理解,简单讲就是对于男性允许风流好色,对于女性则要求保有贞操。而顿河哥萨克社会看似在实践上默许了寡妇在村里偷情、给丈夫四处戴绿帽的实际行动,但仍然是典型的性双重标准社会。

一方面,对于女性偷情仍然有限制。比如“放荡的母狗”“淫妇”等言语上极致的羞辱。行动上当一家妇女偷情被认为“超过了界限”,好事者就会按照哥萨克风俗在她家板门上涂抹松焦油警示(比如阿尼库什卡的老婆达丽亚则受到更严重的警告——家里板门被人卸了);另一方面,对于妇女通奸的相对宽容很难说不是为了哥萨克男人们的寻花问柳提供便利——男性的放荡总是需要合作者。

更加明晰的,从通奸后果上看,男人的风流韵事无关痛痒,外界不以为意,妻子又对此没有办法。比如好色至极的福明与他过度操劳安分守己的妻子,又比如葛利高里与情人私奔娜塔莉亚只有暗自神伤、眠花宿柳的司捷潘与遇到葛利高里之前的阿克西妮娅,更糟的还有潘苔莱在外鬼混,伊利尼奇娜却还要被晚归的丈夫毒打。即便算是最放荡不羁的达丽亚也要被街坊公婆指着鼻子骂,被公公用鞭子抽打。

这种针对不同性别的“双重标准”最为直观地表现出了顿河哥萨克社会中男女性别权力地位的不平等。而哥萨克特有的“活而不乱”的现状是哥萨克男性在自身社会文化下编制的规则,在这种规则下他们占有女性,却又彼此协同监察,避免女性完全越轨。这种作为“厌女症”表征的性双重标准被掩盖在文本内哥萨克社会的“绿帽游戏”之下,表现出一种对男女开放性行为的宽容态度,却在对不同性别人物的具体处境分析下经不起推敲。正是在这种规则下,阿克西尼娅是不同于哥萨克男性的情欲客体。因而阿克西尼娅和葛利高里看似近乎荒诞而矛盾地因为彼此专一钟情而被开放民风所不容,实则因阿克西尼娅作为性资源的流通价值被葛利高里独占而引起了哥萨克众人的不满。

对女性的分化则生动表现于:“性的双重标准将女人分为两个集团。即‘圣女与‘荡妇‘妻子·母亲与‘娼妓‘结婚对象与‘玩弄对象等常见二分法。”

分而治之是支配统治的铁律。在顿河哥萨克社会,“干净女人”与“放荡女人”之间有明显的界限,被归于前者的女性对于被归于后者的女性不乏鄙夷歧视。一个常见的悖论就是:男人对于女人的“他者化”策略,女人反倒更加将其奉为金科玉律、内化为道德勋章。

比如娜塔莉亚非常在意自己的贞操,称自己是“干净女人”,与阿克西妮娅谈话时以“贞洁”为武器说得对方脸色煞白:“你并不爱他,你只不过是跟他勾搭惯了。难道你曾经像我这样爱过他吗?当然没有。你跟利斯特尼茨基鬼混,你这样水性杨花的女人,跟什么人不可以鬼混呢?真正有所爱的人——是不会这样鬼混的。”

而阿克西妮娅亦曾明确表示自己不是达丽亚那样的放荡女人。从娜塔莉亚到阿克西妮娅再到达丽亚的鄙视链条展现出“圣女们”要求区别于“娼妓”的对待而赤裸裸地对“娼妓”加以歧视,却丝毫没有意识到“圣女”也好、“娼妓”也罢,不过是压抑女性意识形态的一体两面,无疑都是“他者化”的策略。

阿克西尼娅与葛利高里在“绿帽游戏”中被拆散的另一个原因至此也浮出水面:阿克西尼娅的身份因为与葛利高里的排他性关系变得模糊。她本应是“玩弄对象”,是流通的“娼妓”,却与尚未婚配的葛利高里像是做正经夫妻般严肃地要二人世界,沾染上“结婚对象”的色彩。这种对于女性分化角色的混淆不可能被顿河哥萨克理解接纳。

作者简介:

刘妙然,2001年10月生,女,苗族,湖南省长沙市人,北京师范大学23级硕士研究生在读,研究方向为中国现当代文学(文学创作与批评)。