消失中的哥萨克:土匪还是游侠?

2022-04-08陶恺

陶恺

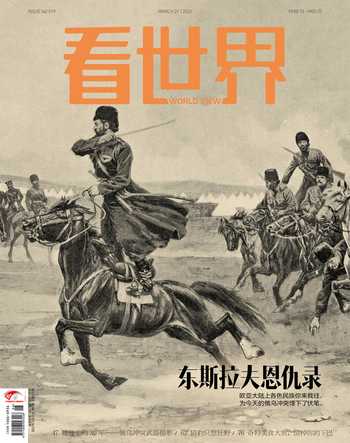

油畫中的哥萨克形象

1965年,苏联作家米哈伊尔·肖洛霍夫凭借作品《静静的顿河》获得了诺贝尔文学奖。这部140多万字、花费了他14年时间写就的长篇小说,讲述了1912—1922年的十年间,浸泡在第一次世界大战、十月革命、苏联国内战争等无尽战火中的人与事。

在这个漫长的故事里,400多个角色共同托起了“顿河哥萨克人”这一俄国边缘群体的生活与抉择。

彼时,诺贝尔文学奖的颁奖词是:“他在描绘顿河的史诗著作中,以艺术家的力量与正直,表现了俄国人民生活中的具有历史意义的面貌。”

“具有历史意义的面貌”是怎样的一副面孔?如果粗略地看过去,或许会感到疑惑。故事里的主人公、哥萨克人格里高利,穿梭在各个立场不一的战场,仿佛赶集一般把自己遁入不同的军队,一会儿是红军,一会儿是白军,再在其中模糊地开战。

哥萨克,是一个民族吗?“候鸟一样”进入战争的他们,究竟信奉着怎样的真理?

虽然人们常以“哥萨克人”这样族群化的方式来称呼他们,但“哥萨克”并不是一个民族的意思。

最初的“哥萨克”概念,实际上算是个形容词:如同我们说起《水浒传》中的一百零八将,会称他们为“草莽英雄”“朝廷外的勇士”一般,“哥萨克”是“自由自在的勇敢者”的意思,不是血脉相连的某个民族,更像是一个“兴趣社团”,因为共同的爱好或信仰走到了一起。

连结起哥萨克人的“共同的爱好”,是自由。15—17世纪,俄国推进农奴化,许多生活在平静中的普通百姓不得不成为奴隶,在强权下苟活。一些不愿就此为奴的人,选择了逃去距离政府遥远、农奴化“鞭长莫及”的边陲,寻找自由的生活。

在俄罗斯、波兰与立陶宛、土耳其、瑞典等国无暇顾及的交界处,逃亡而出的人们找到了自己的家园:这里在统治集团的触手之外,无论制度还是税收都在距离之下失效。自由的流浪者们与当地的游牧民族融合,逐渐形成了共同的文化认知。

自由的流浪者们与当地的游牧民族融合,逐渐形成了共同的文化认知。

分布在东欧平原不同位置的哥萨克,以河流命名来区分彼此,除了《静静的顿河》描绘的顿河哥萨克,还有伏尔加河哥萨克、乌拉尔河哥萨克、西伯利亚哥萨克等。成为一名“哥萨克”也极为简单:无论出身、民族,不管过往有怎样的故事,只要愿意尊重哥萨克的管理与文化,便可成为哥萨克人,过上一种自由的“集体生活”。

在漫长的自由流亡里,哥萨克孕育了独特的组织形式:军民合一的部落自治体。部落的各级首领均由选举产生,不世袭、不受上层任命。最高军事会议在战时发号施令,统领军队冲锋陷阵,日常进行行政管理,维护内部团结。

大家生活在名为“塞契”的特殊构造的营地里。营地的居住部分,是带有射击孔的塔楼,周围则被土围子、原木围墙和堑壕保护,算得上是“随时准备战斗”的状态。

日常生活中,大多数哥萨克人以战利品为生。除了在草原上从事常规化的农业生产、渔猎或者养蜂,以1/10的收获充军饷之外,哥萨克人还会到自己属地之外的地方抢劫船队,袭击一些路过黑海沿岸的鞑靼人和土耳其人,也随时做好准备与可能打上门来的俄国政府正面战斗。

枕戈待旦的生活,培养了哥萨克骁勇善战的品质。大多数人对哥萨克的认知,便是足够的强壮、善战。除了《静静的顿河》以外,很多文学作品、坊间故事都曾留下过哥萨克士兵—尤其是哥萨克骑兵冲锋陷阵的英勇背影。

苏联作家巴别尔的《骑兵军》,描绘了国内战争时期哥萨克骑兵的善战。在被称为“人类历史上最后一次大规模骑兵作战”的苏波战争里,哥萨克骑兵嗜血、野性、所向披靡,是一群“以冷兵器杀人为乐的土匪”,也是当之无愧的“战场霸主”。

1856年,沙皇亚历山大二世在莫斯科加冕典礼上向哥萨克 军官致敬

同样崇拜战斗力的拿破仑,即使败倒在哥萨克部队的手下,也忍不住衷心称赞他们的骁勇,认为拥有哥萨克军队,就能征服世界:“如果我的军队中有这些哥萨克,我将横行于天下。”

事实上,印象里所向披靡的哥萨克军队,或许在一般意义上的战斗方式—正面交战中并不算出色:毕竟无论如何英勇,自由流浪者的肉身很难与庞大的国家机器对抗。但哥萨克人最初的向往—自由,也在战争中给予了他们充分的灵感:在追击、袭扰中抢得先机。

哥萨克部队主要以轻骑兵为主,大多骑乘草原马,能够快速行动,在恶劣的天气或崎岖的地形中携带少量粮草长距离跋涉。常年的流浪生活,也让哥萨克人能够在任何时间、任何状况下找到可以通行的道路。

每个成年的哥萨克,都是一名优秀的骑兵、一名足够敏锐的侦察兵。在击败了拿破仑的战争中,哥萨克轻骑兵灵活机动,既能深入法国军队内部侦察详情,又能沿途破坏交通、干扰后方,让法军成为一座信息孤岛。

作为侵略扩张的急先锋,哥萨克军队也一度令人聞风丧胆:在沙俄时期侵略中亚,甚至一度殖民西伯利亚;二战时期,哥萨克军队再次披挂上阵,抗击德国法西斯、剿灭日本关东军,一度聚焦了世界赞赏的目光,成为勇敢、无畏的代名词;2014年索契冬奥会期间,哥萨克人再次被俄罗斯启用成为安保力量的中流砥柱……

从混乱的过去、反击法西斯的近代到和平年代的维稳,哥萨克人坚实的脊梁凝成了一面铜墙铁壁,阻挡着变幻的“敌人”。

苏波战争时期,在空中俯瞰哥萨克轻骑兵部队的美国飞行员,这样形容他眼前的景象:“骑兵每行八人八骑。有的头戴圆筒卷毛高帽,有的身披黑色大氅。他们背上斜挎步枪,腰间悬挂马刀,在尘土中浩浩荡荡地前进,数万匹马纵横驰骋,数万把刀交错挥舞,这场景极其令人震撼,成为骑兵战史上最壮烈的一幕。”

昔日拥有反抗精神、且拥有无敌轻骑部队的哥萨克,已经逐渐失去了优势。

练习骑马的哥萨克人

这是哥萨克骑兵以及哥萨克“群体”被作为对手凝视的壮美一刻。事实上,无论是这位美国飞行员,还是哥萨克自己,都很难保证,下一个战场相遇,到底是敌是友?

格里高利在《静静的顿河》里红军白军间的往复选择,于现实的哥萨克历史间反复上演。对于追求自由、雄狮一般的浪子来说,“顺毛安抚”或许是最有效的招安。

1625年左右,波兰人最先实践了安抚的方式,用登记造册的方式,将哥萨克区分为“合法哥萨克”和“非法哥萨克”:只要来登记,不用交税就能拥有封地、俸禄甚至自己的家丁;不登记的人,不仅得不到这些待遇,还将成为非法居民。

在利益的诱惑下,“只要成为合法哥萨克就可以获得真正的自由”开始广为流行,昔日不愿为奴的自由人们开始主动登记信息,成为了能够奴役别人的“上等人”。

此后,俄国也效仿此法,将哥萨克内部分裂为上下层,授予上层爵位、土地,承认其领导地位,将这些为了自由逃离到边区的人们彻底安顿在那里,成了成本低廉的“前哨所”。沙俄时期,哥萨克更是一度因为优厚的待遇,成为了镇压人民运动的无情工具,似乎已浑然忘记自己缘何成为一名哥萨克,缘何走入荒原里。

在后来的故事里,哥萨克始终在不同的政权间游走—有时是选择利益最大化的一方,有时是为了生存不得不选择派别、分崩离析……而时代没能停止它的脚步,一个不争的事实是,昔日拥有反抗精神、且拥有无敌轻骑部队的哥萨克,已经逐渐失去了优势。

二战后期,现代化、机械化手段统治整个战场,哥萨克的人与马,在坦克、大炮的轰鸣声里成了一抹抹血痕,被迅速遗忘。

如今,哥萨克更像是一种传说、一首古老的歌。年轻人讲起来,像在叙述一种充满吸引力、又似乎不大现实的“规则外生活”。它像我们曾为之着迷的武侠剧,蒙着旧日黄昏的滤镜,显示着过时的精彩。

在俄罗斯,我们也会见到所谓的哥萨克。他们唱着歌、跳着舞,穿着哥萨克的传统服装,会制作传统哥萨克美食。那是一种“观赏哥萨克”。

而最初那一批真正横刀立马、为自由奔袭的哥萨克,已早早成为过去,湮灭在利益纠葛、战火纷飞与历史尘埃里。

责任编辑何任远 hry@nfcmag.com