麦积山石窟第127窟西方净土变献疑

2024-06-15张善庆

内容摘要:第127窟是麦积山石窟的艺术代表,内容新颖,技法高超,功德主是西魏乙弗氏皇后,身份特殊,因此这个洞窟一定程度上代表着西魏艺术的最高水准,也成为学界研究的热点。由于时代久远,破损严重,部分重要的图像线索容易被忽视。通过对第127窟西壁经变画细部的解读,对比净土经典和法华经典,可以推断,这铺经变画为法华经变,特别表现了释迦佛在灵鹫会为四大弟子授记和龙女成就男儿身成佛说法的情节,在佛教义理上,与洞窟其他壁画题材形成了一个整体,画面内容与其他题材一样,突出了女性角色,再次彰显了乙弗氏功德窟的性质。

关键词:麦积山石窟;第127窟;乙弗氏;西方净土变;法华经变

中图分类号:K879.24 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2024)02-0026-12

A Study on the Western Pure Land Illustration in Cave 127

at the Maijishan Grottoes

Abstract:Cave 127 is representative of the artistic content of the Maijishan Grottoes, as it contains several innovative illustrations created with excellent technique. In addition, because it was sponsored by Empress Yifu of the Western Wei dynasty, it also shows the highest level of artistic development of this dynasty. It is for these reasons that this cave has become a focal point for academic research. Due to serious damages accrued over the history of the cave, several important iconographical clues have long been ignored. This study brings this overlooked content into the foreground by interpreting details of the sutra illustration on the western wall of cave 127, and by comparing the text of the Pure Land and Lotus sutras. The results of this study lead to the conclusion that the mural on the western wall is most likely a depiction of the Lotus Sutra that accentuates the episodes of Sakyamuni Buddha giving predictions to his four great disciples and the “Dragon Lady” achieving enlightenment after being reborn as a man. Not only does the scriptural content of the murals complement that of the other mural themes in the cave, the visual elements of the paintings also give prominence to the female figures of Buddhist lore; all of which achieves a combined effect of highlighting the presence of Empress Yifu.

Keywords: Maijishan Grottoes cave 127; Empress Yifu; Western Pure Land illustration; Lotus Sutra illustration

(Translated by WANG Pingxian)

麦积山石窟第127窟是该石窟群的代表性洞窟,根据专家研究其功德主为西魏乙弗氏皇后[1-6]。也正是由于这一历史背景,第127窟的绘画技法高超,壁画题材新颖,成为学界研究热点。洞窟西壁绘制大型经变画,以往学者普遍定名为西方净土变[7-11],近年也有学者释读为《维摩诘经·佛国品》①。第127窟图像资料目前已经在“数字敦煌”平台上线,结合高清图像、临摹品以及实地考察,笔者推断这铺经变画并非西方净土变,可能属于法华经变。本文破立结合,略陈管见,敬请指正。

一 第127窟西壁经变概况

第127窟平面为横长方形,窟顶为盝形顶。北壁(正壁)绘制大型涅槃经变,东壁绘制维摩诘经变,西壁绘制本文正在讨论的经变画,南壁窟门下方左右两侧绘制地狱变,上方绘制七佛图。盝形顶四个斜披绘制萨埵太子舍身饲虎和睒子本生故事画,顶部绘制龙车与菩萨图像。根据郑炳林、沙武田、孙晓峰、项一峰等先生的研究,这个洞窟就是西魏乙弗氏皇后的功德窟。作为皇家洞窟,这些题材大概都经过巧妙设计、精心布局。

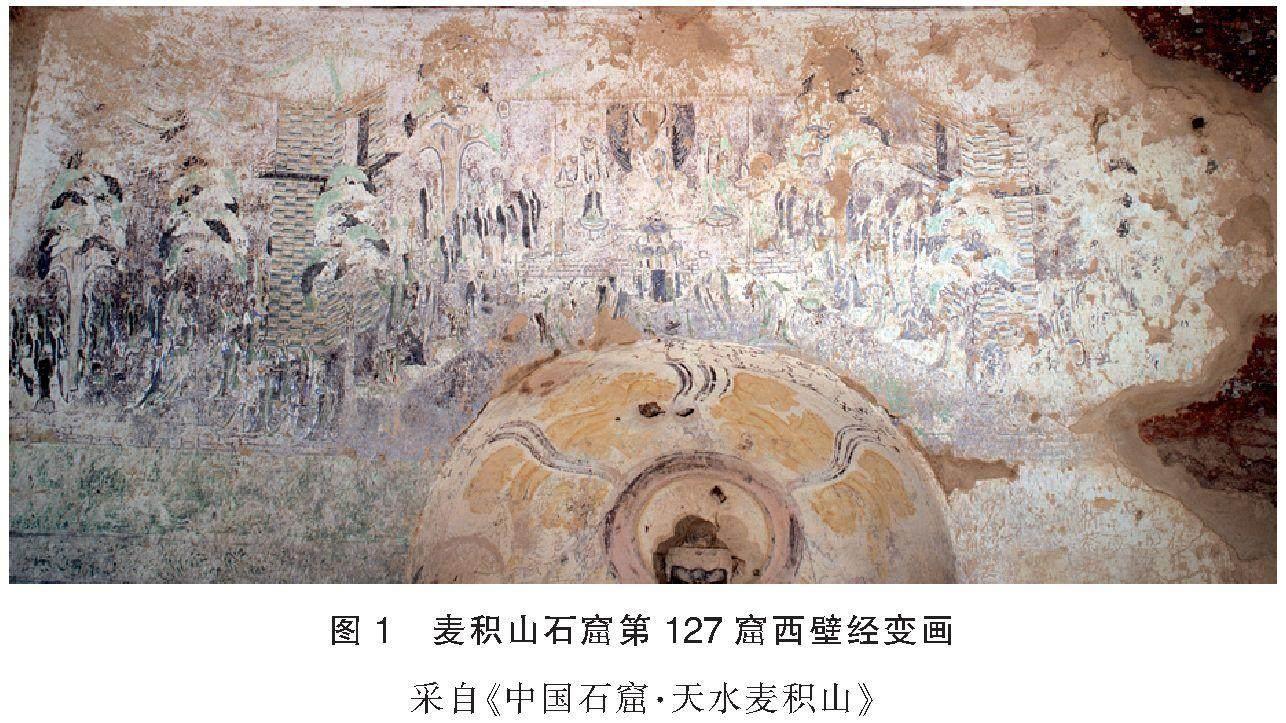

本文所讨论的经变画位于西壁佛龛上方,高1.63、长4.55m[12],画幅宽大,构图严谨,内容丰富,人物造型和绘画技法高超,在同时代石窟之中极为罕见。整个画面绘制三座大型建筑,呈品字形布局。中央是佛寺殿堂,左右两侧为高耸的双阙。在高台上殿堂之中,主尊佛结跏趺坐,举手说法,左右两侧分别侍立一菩萨二弟子。主尊眷属身后、高台下绘制听法声闻众和菩萨众。殿堂之前、双阙之间绘制大型乐舞场景,两人击鼓[13],另有两人舞蹈,身后左右两侧绘制乐队。双阙身后和脚下,绘制听法眷属,前方是菩萨装人物,后部是声闻众。画面下方绘制莲池[1]图版161(图1)。

由于壁画严重斑驳,部分壁画细节无法辨识,再加上没有榜题辅助解读,所以学界通常会依据画面中出现的双阙、宝池、莲花以及乐舞场景,认为这是西方净土变;不仅如此,由于绘制于西魏,这铺经变也就被认为是现存最早的西方净土经变壁画②。然而这铺经变画的部分细节没有得到足够的重视,内容的定名仍然存在疑问,笔者将在下文分别阐述。

二 莲花宝池双阙并非南北朝西方净土

变独有的图像元素

麦积山第127窟经变画中出现的水池、莲花和双阙,是学者们判断其内容的重要依据,但是这些元素是否是西方净土变独有的图像元素呢?

首先,与第127窟经变画同时代的西方净土变的确出现了宝池等标志性图像元素。净土三大部经典曹魏康僧铠《无量寿经》、姚秦鸠摩罗什《阿弥陀经》和刘宋畺良耶舍《佛说观无量寿佛经》都已经翻译完成。西方极乐世界的重要标志就是七宝池、八功德水和大如车轮的莲花。北朝的工匠已经把这些元素运用到石窟艺术创作之中了。南响堂山石窟第1窟和第2窟作为双窟,前壁门上都雕刻着西方净土变,主体说法图位于双阙之间,下方雕刻化生童子和八功德水[14-15]。小南海石窟中窟右侧壁雕刻佛座、莲花、树木,特别重要的是刻有榜题“上品下生”“八功德水”等,这大概是国内发现最早的十六观,对此李裕群先生做过详细考证[16-17]。甘肃民乐童子寺石窟残损严重,依照榜题可以推断为净土与九品往生内容[18]。只是由于这铺壁画被后代泥皮所覆盖,暴露在外的部分非常有限,我们无法判断全貌,但是依然可以看到诸佛和菩萨之间存在“水”的描绘。

虽然北朝西方净土变已经出现了这类标志性图像,但是反过来,具备这些标志性图像的经变画是否可以判读为西方净土变呢?

成都万佛寺浮雕(川博1号造像碑)是学界研究的热点,其正面为双观音造像[19],背面浮雕分为上下两栏,上栏用焦点透视的方法浮雕一铺大型说法图(图2)[20]。主尊趺坐在中央佛座上,弟子眷属围绕在两侧。主尊佛和胁侍正前方雕刻宽阔的大道,道路两侧是趺坐听法眷属,其身后为整齐的宝树和高耸的双阙。阙与宝树之间以及画面下方雕刻宝池和莲花。下部雕刻多个故事情节。对于背面上栏①和下栏②的内容,学界意见也不完全统一。综合学界讨论,笔者认为,整个造像碑的内容集中表现了法华思想,彼此之间是一个相互契合的整体:正面为双观音造像,背面下栏是观世音普门品,而上栏正如赵声良先生所说,大概表现了灵鹫山说法[21]。如此一来,画面中的宝池与莲花与西方净土变无关。

北齐天保八年(557)比丘法阴等造像碑(图3)[22],目前收藏于瑞士瑞特保格博物馆,正面分为上中下三栏,上栏为蟠螭纹碑首并思惟菩萨,中栏是维摩诘变相,下栏雕刻七身像,主尊佛两侧分别雕刻声闻弟子、螺髻人物和菩萨。其中螺髻人物也许是辟支佛,整个组合表现了《法华经》“三乘归一”的思想。在这个组合的下方雕刻高挺的荷叶和含苞待放的莲花,所有胁侍的莲台也都由莲茎托起。在此,通常被看作是西方净土世界的标志性图像出现在了法华图像中。

麦积山第127窟和成都万佛寺浮雕(川博1号造像碑)背面的灵鹫山说法构图相似,在主体说法图的两侧,分别绘制高耸的双阙,在主体说法组合的前端描绘了大型奏乐的场景。画面下方描绘水池和莲花。值得注意的是,宝池之中没有化生的身影。结合上述案例,第127窟西壁经变画也有法华经变的可能。

三 灵鹫会上授记四大弟子与未来世界

第127窟经变画说法佛的两侧侍立两身菩萨和四身弟子,同在殿堂之中、台基之上。胁侍身后还绘有数身弟子。比较特别的是,四身弟子具有头光,其中两身双手托盘,上置净瓶,而其身后弟子却没有头光(图4)[23]。孙晓峰先生指出这一特点,认为“佛两侧手托净瓶弟子像所表现的功能和含义尚有待进一步考查”,同时又指出“古代中国又是一个等级制度森严的社会,由修行果位相对较低的弟子来奉持净瓶,视觉上更能体现出佛与菩萨的庄严和神圣,因此笔者认为台基上胁侍弟子的这一图像特征还是与西方净土有一定关系”[5]。值得注意的是,第127窟中类似的净瓶图像不止这一处。洞窟南壁窟门东侧绘制诸天罗汉接引亡人的图像,两身接引天人也是双手托盘,上置净瓶。个中原因,有待进一步探讨。

为什么此处凸显四大弟子?他们不仅侍立于佛的两侧,身后还绘头光,相比之下其他声闻弟子却没有头光。净土类经典似乎并没有特意突出四大弟子。鸠摩罗什所译《佛说阿弥陀经》篇章短小精悍,主要通过佛陀和舍利弗的对话,描绘西方极乐世界[24]。《佛说观无量寿佛经》在“未生怨”之后,通过佛陀与阿难及韦提希夫人对话,在“十六观”讲述观想西方净土及三大士,并无关于弟子的描写[25]。因此这个画面与净土类经典不符。

搜检净土类经典无果,我们在《法华经》中却找到了相关文献。《信解品》记载,佛陀在灵鹫山说法,声闻乘弟子围绕,讲到微妙之处,有四比丘须菩提、迦旃延、迦叶、目犍连纷纷从座而起,顶礼佛陀。经文记载:

尔时慧命须菩提、摩诃迦旃延、摩诃迦叶、摩诃目犍连,从佛所闻未曾有法,世尊授舍利弗阿耨多罗三藐三菩提记,发希有心,欢喜踊跃,即从座起,整衣服偏袒右肩,右膝着地,一心合掌,曲躬恭敬,瞻仰尊颜而白佛言:我等居僧之首,年并朽迈,自谓已得涅槃,无所堪任,不复进求阿耨多罗三藐三菩提。世尊往昔说法既久,我时在座,身体疲懈,但念空、无相、无作,于菩萨法,游戏神通,净佛国土,成就众生,心不喜乐。所以者何?世尊令我等出于三界,得涅槃证。又今我等年已朽迈,于佛教化菩萨阿耨多罗三藐三菩提,不生一念好乐之心。我等今于佛前,闻授声闻阿耨多罗三藐三菩提记,心甚欢喜,得未曾有。不谓于今,忽然得闻希有之法,深自庆幸,获大善利,无量珍宝,不求自得。[26]

然后说穷子喻和药草喻,在接下来的《授记品》,佛陀分别为四比丘须菩提、迦叶、迦旃延、目犍连授记。在群僧之中四大比丘独独凸显出来,似乎与第127窟经变画吻合。

至于图像中的宝树、水池、莲花和双阙图像,这是以往学者将此判读为西方净土变的主要依据。但是《法华经》在为四大弟子授记时,同时也描绘了每位弟子成佛之后的世界,无异于西方净土世界。经云:

尔时,世尊说是偈已,告诸大众,唱如是言:我此弟子摩诃迦叶,于未来世……于最后身,得成为佛,名曰光明如来……国名光德……国界严饰,无诸秽恶、瓦砾荆棘、便利不净;其土平正,无有高下坑坎堆阜。琉璃为地,宝树行列,黄金为绳,以界道侧,散诸宝华,周遍清净。其国菩萨无量千亿,诸声闻众亦复无数,无有魔事,虽有魔及魔民,皆护佛法。[26]20

根据经典,关于四大弟子成佛之后的世界,《法华经》的文字记载几近相同,其中皆有宝树、殿宇的描绘,也许可以用来印证第127窟所出现的所谓的净土图像元素吧。

四 服饰殊异的人物与龙女献宝

第127窟经变画右下角的一个细节长期以来被学者忽视。高阙建筑之下,有一组人物朝着中央主尊佛的方向举步向前①。整个人群可以分为前、中、后三部分:走在最前列的是衣着华丽的女性人物,双肩披帛,衣带飘举,宛若仙子,似为菩萨;后方的人群则是身穿袈裟的僧装弟子;在女性人物和僧装弟子之间,画家特意留出一定空间,绘制了一人物(图5),其上身穿对襟襦衫,下半身漫漶不清,一种可能是身穿绿色围腰,下着长裙。类似的服饰还可见于莫高窟北魏第288窟东壁女性供养人(图6)[27],另一种可能是身穿裤褶。类似案例可见于河南邓州学庄墓葬(图7)[28]。除了其位置和服饰的特殊,此人与他人迥然不同的另外一点是其姿态:前后两组人物全部都是双手置于胸前,藏在袖中,但是此人则左臂上举,右手下垂,肘部微微前屈。据此可知,其身份较为特殊。

我们在净土类经典中很难把这人确定是某位与会大众,但是《法华经·提婆达多品》却有比较贴切的记载。经云:

尔时龙女有一宝珠,价值三千大千世界,持以上佛。佛即受之,龙女谓智积菩萨:“尊者舍利弗言,我献宝珠,世尊纳受,是事疾否?”答言:“甚疾。”女言:“以汝神力,观我成佛,复速于此。”当时众会,皆见龙女,忽然之间变成男子,具菩萨行,即往南方无垢世界,坐宝莲华,成等正觉,三十二相,八十种好,普为十方一切众生演说妙法。尔时娑婆世界,菩萨声闻、天龙八部、人与非人,皆遥见彼龙女成佛,普为时会人天说法,心大欢喜,悉遥敬礼。无量众生,闻法解悟,得不退转。无量众生,得受道记,无垢世界,六反震动。娑婆世界,三千众生,住不退地。三千众生,发菩提心,而得受记。[26]35

《法华经》突出描写了一位女性形象——龙女,她年方八岁,智慧利根,辩才无碍,反问舍利弗关于女身不能作佛的观点,在南方世界变成男儿之身,迅速成佛。图中在此身人物左前方,尚有弟子回首,与其呼应。也就是说,这组人物图像的核心是这身图像,龙女成佛并说法,恰恰符合这一构图。此外龙女还将价值三千大千世界的宝珠献给佛陀,这与此身人物左手上举的姿态相符,似乎是供养状。

如果这种论证可以成立的话,那么就可以解决以往讨论中存在的以下问题。

首先,根据郑炳林和沙武田先生的研究,这个洞窟的涅槃经变、维摩诘经变、萨埵太子本生故事等,都突出强调女性角色,都有乙弗氏的身影[2]。独独西壁的这铺经变画,如果解读为西方净土变,我们无法在经典中找到一位女性人物与乙弗氏相对应——虽然《佛说观无量寿佛经》记载韦提希夫人,但是第127窟没有“十六观”的内容。

而如果这铺经变定名为法华经变,那么龙女形象恰恰和乙弗氏相对应。龙女虽为女儿身,但却能够游戏变化,须弥之间变成男儿身,的确和我们今天所看到的家族对乙弗氏的评价有相通之处。《北史》记载:“后美容仪,少言笑,年数岁,父母异之,指示诸亲曰:‘生女何妨也。若此者,实胜男。”[29]

其次,该经变与东壁维摩诘经变相对,属于一个组合。在维摩诘和文殊菩萨辩论过程中,天女出现并把故事推向高潮。《维摩诘所说经》之《观众生品》中,天女先是散花于菩萨和弟子身上,而舍利弗用神力也不能抖落,于是引出一段关于执着于文字是否是真解脱的辩论[30],后来天女又将自己变成舍利弗,把舍利弗变成天女,来说明众生如幻和男女无实相的道理。文中采用“双遣”的方法,其目的是调节佛教在理论上的空观同实践上必须承认实有的矛盾[31]。《妙法莲华经》和《维摩诘经》都是大乘经典,两位女性人物的出现和所扮演的角色颇具相似性[32]。这铺强调龙女的法华经变恰恰与对面东壁凸显天女的维摩诘经变形成了呼应。

从目前的考古资料来看,第127窟的壁画题材远远领先于同时代其他石窟乃至单体造像,因此我们很难找到较之更早乃至同时代的资料。正如涅槃经变这一题材,莫高窟历史上第一铺涅槃图位于北周第428窟,由于构图简单,还不能称之为经变;真正意义上的涅槃经变是圣历元年(698)第332窟[33],晚于麦积山第127窟一个半世纪。在莫高窟,《法华经·提婆达多品》首次出现初唐洞窟。贺世哲先生指出,初唐法华经变在隋代基础上增加了《提婆达多品》和《从地涌出品》等四品,在这些作品中,首推建成于684年之前的第331窟[34]51。图中,文殊菩萨与诸菩萨从娑竭罗龙宫腾云前往灵鹫山多宝塔处,三个童子模样的人物也随后而往,表现了八岁龙女和随从[34]。值得注意的是这三身童子的服饰与其他菩萨迥然不同,这一点与麦积山第127窟的这身龙女也有相通之处。

五 法华经变与洞窟其他题材有机结合

第127窟北壁为涅槃经变,东壁绘制维摩诘经变,窟顶为萨埵太子舍身饲虎和睒子本生故事,南壁是七佛图。根据上文讨论,如果西壁经变画可以判读为法华经变,那么无论从佛教义理还是从考古资料来看,都是合情合理的。此前学界对于每个组合都有所涉及,本文略作梳理,不再详细剖析。

1. 法华图像与维摩诘变相

这个图像组合在北朝时期似乎不胜枚举,可以上溯到西秦时期。永靖炳灵寺第169窟北壁编号11的壁画内容就包含维摩诘变相与法华图像(图8)。维摩诘变相位于上方,维摩诘为菩萨形象,侧卧在方榻上,半支上身,表示身体微恙;方榻前端站立一人,后代变相此处通常绘制天女,但大概是由于初创,在此其榜题为“侍者之像”。维摩诘变相下方绘制释迦多宝二佛并坐图。二佛呈倚坐姿态,共同置身于覆钵式佛塔之中,举手说法[35]。

在中国内地佛教艺术初创时期,这两种图像便形成了一个组合同时出现。在5世纪中后期,以《维摩诘所说经》为基础的维摩诘经变相大量出现,主要以表现《文殊师利问疾品》为主。更有意义的是,维摩诘和文殊师利菩萨辩论的场景通常和释迦多宝二佛并坐联系在一起,甚至释迦多宝二佛直接成为整幅画面的主尊,而维摩诘和文殊菩萨分列两侧,典型代表就是北魏太和元年(477)阳氏造铜佛坐像[22]406。画面分为上中下三栏,上栏刻画释迦多宝二佛并坐和维摩诘、文殊菩萨,中栏为说法图,下栏是佛传故事(树下降诞、九龙灌顶,图9)。此外宾夕法尼亚大学所藏北齐武平六年(575)造像碑也比较具有代表性,图像分为上中下三栏,下栏主尊为二佛并坐,中栏为维摩诘变相,上栏为一铺七身像[22]113。在敦煌莫高窟,这个组合出现在隋代第276、277窟。其中第276窟组合形式是西壁佛龛南北两侧分别绘制立姿文殊菩萨和维摩诘居士,佛龛上方绘制释迦多宝二佛并坐图[36]。

《法华经》与《维摩诘所说经》都是大乘佛教经典,强调大乘佛教的重要性[37],具有贬低小乘、褒扬大乘的倾向,义理方面也有相通之处,因此两种图像便形成一个固定的组合。“北魏时期佛教界主流思想系后秦鸠摩罗什僧团思想的延续,法华经和维摩诘经充分体现了中观派诸法实相内涵,于教义上有相通性。”[38]“隋代石窟造像中法华图像与维摩图像的互融互渗亦达到新的高度。”[39]

2. 法华图像和涅槃经变

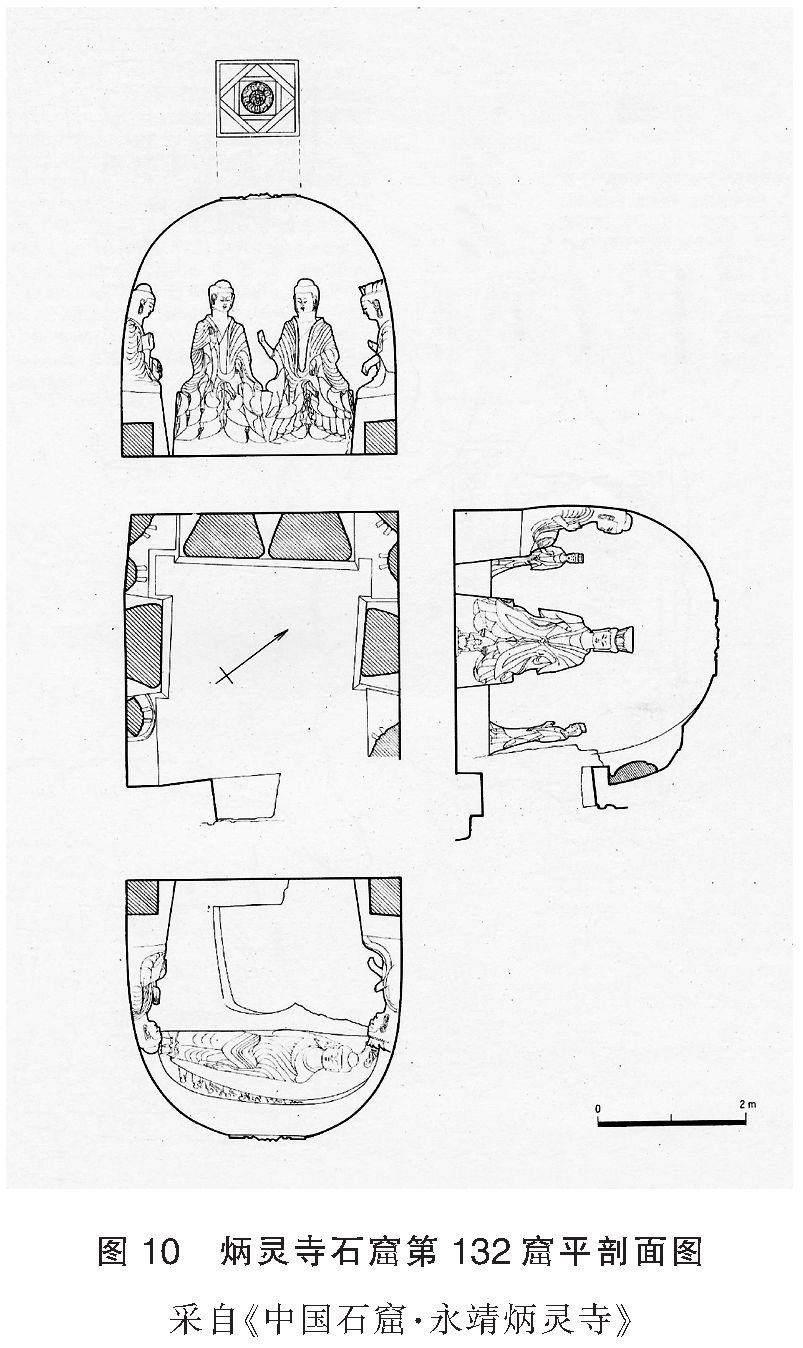

这两种图像也曾作为一个组合出现。麦积山石窟第26窟和第27窟开凿于北周时期,形制上都是方形四角攒尖顶窟[1]277,这大概是一组双窟,内部空间大小相等,内容相通,其中第26窟窟顶绘制涅槃经变,第27窟则绘制法华经变[1]图版252-258,如果把这两个洞窟作为双窟来看待,那么这组洞窟窟顶内容就是一个组合。在永靖炳灵寺石窟,北魏第132窟西壁(正壁)雕刻二佛并坐像,南北侧壁雕刻坐佛和交脚菩萨,东壁门上则雕刻涅槃图(图10)[40]。敦煌石窟北朝二佛并坐图像共有6例,其中2例与涅槃图组合在一起,分别是莫高窟北周第428窟和西千佛洞第8窟,对此,张元林先生曾经做过系统梳理,并特别明确地指出,这两例图像“彼此毗邻”[41]。

至于这个组合形成的义理基础,各家都有精彩论述。李静杰先生根据《法华经·如来寿量品》指出,释迦佛寿命无限,但是如果常住于世,众生就会起懈怠心,因此把唱言灭度作为方便说法的手段[37]80。在讨论炳灵寺第132窟组合时,赖文英指出,这是从法华开展出来的大乘法身涅槃思想,凸显法身不生不灭的特性[42]。针对敦煌石窟的图像组合,张元林认为是为了说明“佛寿久远”“佛法长存”[41]131。

3. 法华图像与南壁七佛图像、窟顶本生故事图像

法华图像和七佛图像是北朝僧人禅观的重要内容,北朝单体造像、石窟乃至墓葬常常作为一个组合出现。2015年山西大同仝家湾北魏469年邢合姜石椁出土[43]。石椁正壁绘制释迦多宝二佛并坐以及二坐佛,左右侧壁绘制两身佛像,前壁上部绘制七佛,再加上石椁为歇山顶的殿堂样式,所以整个结构和绘画布局就构成了一座佛殿[44]。在单体造像和石窟中,七佛也是常见题材,多会出现在佛龛龛楣。麦积山石窟第133窟16号造像碑主尊为二佛并坐像,在主龛上下分别雕刻四排七佛造像[1]图版101。敦煌莫高窟第285窟甚至把二佛并坐图像揉到七铺佛像组合之中[41]93-112,[45]。对于这个组合,学术界研究成果丰富,不再赘述。释迦牟尼佛与多宝佛二佛并坐,甚至与弥勒菩萨构成一个组合,阐释了大乘佛教“三世无碍”和佛教“源远流长”的含义。释迦牟尼佛与过去六佛组合,在佛教义理上具有相同的旨趣。这两个组合搭配在一起,可以用作观想,亦可以用作礼忏,刘宋昙摩密多所译《佛说观普贤菩萨行法经》记载,行者在观想二佛并坐时还可听闻过去七佛为之说法[46]。

法华图像与本生故事也常常作为一个组合出现。6世纪初,充满浓郁法华思想的龙门石窟宾阳中洞,前壁窟门左右雕刻须达拏本生故事和萨埵太子本生故事画。相同的布局还出现在莫高窟第428窟。此外,西魏北周之际的莫高窟第461窟正壁描绘二佛并坐,佛龛龛楣则绘制睒子本生故事画(图11)[47]。除此之外,还有下文将要讨论的莫高窟第419窟。对于这个组合,李静杰先生认为这是来自《妙法莲华经》卷6《常不轻菩萨品》忍辱牺牲思想[48],并引用《大智度论·摩诃衍品》指出布施包含内(自我自身)、外(所有物)两个方面的内容。这是萨埵太子和须达拏本生成对出现的根本原因[49]。高海燕引用《法华经·提婆达多品》,认为法华经强调布施的重要性,其中就包括了施舍肉身[50]。所以法华造像与本生故事具有相通之处。

4. 麦积山第127窟洞窟设计的其他“翻版”

从以上论述来看,法华图像与维摩诘变相、涅槃经变、七佛图像以及萨埵太子等本生故事,在佛教义理方面都是相互契合,互不冲突。也就是说,如果将此判读为法华经变,从洞窟设计理念的角度来看,这些题材也是彼此相连的整体。

无独有偶,麦积山石窟第133窟第10号造像碑就包含了第127窟的诸种题材,画面整体上大概可以分为上中下三栏,左中右三列。中列雕刻上中下三个佛龛,主尊造像依次为释迦多宝二佛并坐、交脚菩萨和说法坐佛。二佛并坐两侧雕刻思惟、落发、涅槃等故事,交脚菩萨左右两侧分别雕刻入胎、降诞、降魔、授记等,说法坐佛两侧分别雕刻文殊维摩诘变相、初转法轮以及护法神王(图12)[1]95。这个造像碑包含了法华图像、维摩诘变相、涅槃图等题材,而这些题材正是第127窟北壁和东西两壁的内容。李静杰先生对图像彼此之间的联系进行深入解读,认为造像碑和云冈石窟第38窟相似,突出法华思想,佛教故事可以归结为法华经方便说法的表现,阐释出家修道、达成法身、巧设方便、引导众生从小乘成就大乘的道理[37]82-84。

这种设计在莫高窟也有一个类似的“翻版”。莫高窟第419窟和第420窟都开凿于隋代,洞窟形制虽然不同,但是大概属于一个组合,内容上互相补充。第419窟前部人字披顶,绘制萨埵太子本生和须达拏本生,后部平顶绘制弥勒上生经变,其中就包含与第127窟相同的龙车凤辇图。第420窟为覆斗顶,西壁佛龛南北两侧绘制维摩诘变相,窟顶内容复杂,有学者认为是法华经变,亦有学者认为法华经变和涅槃经变[51-54]。这两个洞窟绘画技法相似,内容相互补充,可以作为一个整体来看待。因此这个组合就包含了涅槃经变、法华经变、维摩诘变相、萨埵太子本生故事、须达拏本生故事和兜率天宫图像,而这些图像都在时代略早的麦积山石窟第127窟一窟之内得到了全面展现。

六 麦积山石窟法华图像独具的特色

最后一个问题,北朝时期释迦多宝二佛并坐是法华图像重要的标志,但麦积山第127窟这铺经变并没有出现二佛并坐,是否还可以判定其为法华图像?

从永靖炳灵寺第169窟西秦作品开始,释迦多宝二佛并坐图像是十六国北朝时期法华图像判断的重要标志,由于它可以满足僧团禅观的需要,同时也能彰显冯太后与孝文帝“二圣”临朝,因此非常流行,在云冈石窟四壁,二佛并坐图像可谓铺天盖天。

虽然如此,但并不是所有的法华图像都绘制二佛图像。第127窟说法主尊为一身佛陀,而不是二佛并坐,这并不能妨碍我们对其法华内容的判断。上文所提到的北齐天保八年(557)比丘法阴等造像碑,下栏雕刻一铺七身像,主尊左右两侧分别雕刻声闻弟子、辟支佛和菩萨,显然这是一铺法华主旨的造像,主尊并非二佛并坐。类似的案例不在少数。

同样是麦积山石窟,第110窟前壁门上和窟顶部分绘制一铺一佛二菩萨(图13)①。菩萨榜题为“此是观世音菩萨”“此是无尽意菩萨”,两侧分别绘制比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷四身。根据榜题即可判断,表现了《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》[1]241。在第二十五品,无尽意菩萨向释迦佛问起观世音菩萨名号的因缘,由此《观世音菩萨普门品》展开论说。通过释迦佛和无尽意菩萨的对话,观世音菩萨救苦救难、三十三种变化等内容为世人所知[26]58-59。此番对话发生在虚空会释迦佛和多宝佛并坐之时,但是第110窟这铺变相的主尊却不是二佛并坐,而是单尊坐像,殊为奇特。这也许就是麦积山石窟的地域特色吧。

结 语

第127窟是麦积山石窟艺术的代表,内容新颖,技法高超,由于功德主是西魏乙弗氏皇后,身份特殊,因此这个洞窟一定程度上代表着西魏艺术的水准,也成为学界研究的热点。由于时代久远,破损严重,部分重要的图像线索容易被忽视。通过第127窟南壁经变画细部的解读,对比净土经典和法华经典,可以推断这铺经变画为法华经变。这铺法华经变,特别表现了释迦佛在灵鹫会为四大弟子授记和龙女成就男儿身成佛说法的情节,佛教义理与洞窟其他壁画题材形成了一个整体,表层的画面内容与其他题材一样,不约而同地突出了女性角色,再次彰显了乙弗氏功德窟的性质。

参考文献:

[1]金维诺.麦积山石窟的兴建及其艺术成就[M]//天水麦积山石窟艺术研究所. 中国石窟·天水麦积山. 北京:文物出版社,1998:173.

[2]郑炳林,沙武田. 麦积山第127窟为乙弗皇后功德窟试论[J]. 考古与文物,2006(04):76-85.

[3]项一峰. 《维摩诘经》与维摩诘经变——麦积山127窟维摩诘经变壁画试探[J]. 敦煌学辑刊,1998(02):97-105.

[4]项一峰. 麦积山石窟第127窟造像壁画思想研究[J]. 敦煌学辑刊,2015(01):90-103.

[5]孙晓峰. 天水麦积山第127窟研究[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2016.

[6]张铭. 墓窟结合,善恶有报——麦积山石窟第127窟净土世界的空间营造[J]. 中国美术研究,2021(04):44-49.

[7]金维诺. 西方净土变的形成与发展[J]. 佛教文化,1990(02):31.

[8]张宝玺. 麦积山石窟壁画叙要[M]//天水麦积山石窟艺术研究所. 中国石窟·天水麦积山. 北京:文物出版社,1998:194.

[9]吴荭,魏文斌. 甘肃中东部石窟早期经变及佛教故事题材考述[J]. 敦煌研究,2002(03):19-25,114-119.

[10]王惠民. 西方净土变形式的形成过程与完成时间[J]. 敦煌研究,2013(03):76-85.

[11]王治. 中国早期西方净土变造像再考[J]. 故宫博物院院刊,2019(04):92-107,111.

[12]魏文斌. 文化遗产麦积山石窟[M]//花平宁,魏文斌. 中国石窟艺术·麦积山. 南京:江苏美术出版社,2013:34.

[13]孙晓峰. 麦积山127窟《西方净土变》中的“建鼓”考释[J]. 考古与文物,2014(03):97-102.

[14]颜娟英. 北齐禅观窟的图像考——从小南海石窟到响堂山石窟[M]//东方学报(京都):第70册,1998:375-440.

[15]颜娟英. 镜花水月——中国古代美术考古与佛教艺术的探讨[M]. 台北:石头出版股份有限公司,2016:292-301.

[16]李裕群. 邺城地区石窟与刻经[J]. 考古学报,1997(04):455.

[17]李裕群. 关于安阳小南海石窟的几个问题[J]. 燕京学报:新6期,1999:166-171.

[18]丁得天,焦成. 甘肃省民乐县童子寺石窟内容总录[J].敦煌研究,2016(03):19.

[19]李裕群. 试论成都地区出土的南朝佛教石造像[J]. 文物,2000(02):67.

[20]四川博物院,成都文物考古研究所,四川大学博物馆. 四川出土南朝佛教造像[M]. 北京:中华书局,2013:102-107.

[21]赵声良. 成都南朝浮雕弥勒经变与法华经变考论[J].敦煌研究,2001(01):41-42.

[22]金申. 海外及港台藏历代佛像珍品纪年图鉴[M]. 太原:山西人民出版社,2007:103.

[23]甘肃省文物考古研究所. 中国敦煌壁画全集·11·敦煌麦积山炳灵寺[M]. 天津:天津人民美术出版社,2006:图版103.

[24]鸠摩罗什,译. 佛说阿弥陀经[G]//大正藏:第12册. 台北:新文丰出版公司,1983:346-348.

[25]畺良耶舍,译. 佛说观无量寿佛经[G]//大正藏:第12册. 台北:新文丰出版公司,1983:341-346.

[26]鸠摩罗什,译. 妙法莲华经·信解品[G]//大正藏:第9册. 台北:新文丰出版公司,1983:16.

[27]谭蝉雪. 敦煌石窟全集·服饰画卷[M]. 香港:商务印书馆(香港)有限公司,2005:42.

[28]《中国画像砖全集》编辑委员会编. 中国画像砖全集·河南画像砖[M]. 成都:四川美术出版社,2005:134.

[29]李延寿. 北史:卷13:后妃上[M]. 北京:中华书局,1974:506.

[30]鸠摩罗什,译. 维摩诘所说经[G]//大正藏:第17册. 台北:新文丰出版公司,1983:547-548.

[31]任继愈. 中国佛教史:第1卷[M]. 北京:中国社会科学出版社,1985:416.

[32]张善庆. 马蹄寺石窟群汉传佛教图像研究[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2022:256.

[33]贺世哲. 敦煌壁画中的涅槃经变[M]//敦煌石窟论稿.兰州:甘肃民族出版社,2003:294.

[34]贺世哲. 敦煌石窟全集·法华经画卷[M]. 香港:商务印书馆(香港)有限公司,1999:51.

[35]杜斗城,王亨通. 炳灵寺石窟内容总录[M]. 兰州:兰州大学出版社,2006:190.

[36]敦煌文物研究所. 中国石窟·敦煌莫高窟:第2卷[M]. 北京:文物出版社,1984:图版121-123.

[37]李静杰. 北朝后期法华经图像的演变[G]//艺术学:第21辑. 台北:觉风佛教艺术文化基金会,2004:71.

[38]卢少珊. 北朝隋代维摩诘经图像的表现形式与表述思想分析[J]. 故宫博物院院刊,2013(01):80.

[39]肖建军. 论南北朝至隋时法华造像与维摩诘造像的双弘并举[J]. 考古与文物,2012(05):96.

[40]甘肃省文物工作队,炳灵寺文物保管所.中国石窟·永靖炳灵寺[M]. 北京:文物出版社,1989:图94-101.

[41]张元林. 北朝—隋时期敦煌法华图像研究[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2017:126.

[42]赖文英. 论炳灵寺北魏石窟的“十方三世佛”——以126、128、132窟为例[C]//郑炳林,花平宁.麦积山石窟艺术文化论文集(下). 兰州:兰州大学出版社,2004:335.

[43]古顺芳,吕晓晶. 山西大同仝家湾北魏邢合姜墓石椁调查简报[J]. 文物,2022(01):18-34.

[44]李裕群. 佛殿的象征——山西大同仝家湾北魏佛教壁画石椁[J]. 文物,2022(01):52-61.

[45]贺世哲. 莫高窟第285窟北壁八佛考[C]. 1990年敦煌学国际学术研讨会论文集. 沈阳:辽宁美术出版社.1994:236-255.

[46]张善庆,李晓斌. 张掖马蹄寺石窟群千佛洞第8窟礼忏活动探析[J]. 敦煌学辑刊,2007(02):50-59.

[47]敦煌文物研究所编. 中国石窟·敦煌莫高窟·1[M]. 北京:文物出版社,1982:图版155.

[48]李静杰. 敦煌莫高窟北朝隋代洞窟图像构成试论[C]//云冈石窟研究院. 2005年云冈国际学术研讨会论文集·研究卷. 北京:文物出版社,2006:383.

[49]李静杰. 南北朝隋代萨埵太子本生与须大拏太子本生图像[G]//石窟艺术研究:第1辑:167-168.

[50]高海燕. 舍身饲虎本生与睒子本生图像研究[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2017:275.

[51]贺世哲. 莫高窟第420窟窟顶部分壁画内容新探[J].敦煌研究:1996(4).

[52]叶佳玫.敦煌莫高窟隋代四二窟研究[D]. 台北:台湾大学硕士学位论文,1996.

[53]郭祐孟. 敦煌隋代法华主题洞窟再探[J]. 兰州大学学报(社会科学版): 2006(4):46.

[54]杨文博. 莫高窟第420 窟法华造像再探——以窟顶北披涅槃图为中心[J]. 法音.2021(8):31-38.