治理术视角下我国教师轮岗政策审视

2024-06-14汤淑惠张湘韵

摘要:福柯的治理术强调在自由平等的前提下,政府结合一定的治理手段或技术,引导个人行为,从外部支配走向内部自我管理。将治理术概念剖析与延伸,在其理论框架下,将25个省份教师轮岗政策文本进行社会性、法律性、人本性、文化性等四个维度的划分和内容审视,从中得出现阶段我国各省级教师轮岗政策存在社会性维度教师条件与社会需求脱节、法律性维度政策主体错位与政策工具法律性冲突、人本性维度主题需求与激励政策错位、文化性维度基本原则与政策工具文化性缺失,依据分析结论提出有助于提升教师轮岗政策合法性的建议,从而提高教师轮岗政策在合理配置优秀教师资源工作中的治理作用。

关键词:教师轮岗政策;治理;治理术;合法性

中图分类号:G451.2

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)04-0018-08

截至2022年,我国教师队伍建设取得新成效,即“教师队伍规模素质进一步提高、教师培养补充机制创新力度不断加大、教师专业发展形成新局面、教育人才支教帮扶活动蓬勃开展”[1];义务教育专任教师总数由909万增至1057万,本科以上学历教师占比由47.6%提高至77.7%[2],乡村学校师资水平显著提高,但从全国范围来看,教育师资水平仍存在差距。教师轮岗工作便是在此背景下提出、试点、逐步成熟,最终以教师轮岗政策的形式实现制度化。我国中小学教师轮岗政策主要是指由县或县级以上教育行政部门,要求区域内教师在相对弱势的学校进行有计划的交流任教,教师轮岗政策的出台旨在实现县(区)域内义务教育的均衡发展,缩小县域内的城乡之间、学校之间的发展差距,实现区域内的教育公平,进而从根本上破解择校难题[3]。以均衡配置优秀教师资源为政策目标的教师轮岗政策在试点、推广过程中困难重重,教师对政策的不理解不认可、教师与学校交流意愿低下等现实问题阻碍教师轮岗政策实现真正意义上的全国推广。现有关于教师轮岗工作的研究沿着“现状-问题-原因-对策”的思维路径,为学界认识教师交流轮岗问题提供了多学科视野[4],但多数研究大多从外部问题审视内部原因,并针对该问题提出解决对策。对教师轮岗政策本身的研究,主要从政策分析角度来认识和探讨教师轮岗,分为静态和动态两个层面的探究:在静态层面侧重对教师交流政策本身的合法性与政策内容构成等方面进行剖析,在动态层面侧重教师交流政策执行的失真及其原因解释[5]。现有研究鲜少对教师轮岗政策的治理功能进行探究,而现阶段教师轮岗政策实施困境的根本原因在于教师轮岗政策未能有效发挥其教育治理功能,引导优秀教师主动参与轮岗,实现优秀教师资源均衡配置效果最大化。福柯的治理术强调通过一连串的介入和“调节控制”实现治理对象的自我管理,这与教师轮岗政策对优秀教师资源的治理目标相一致。通过对25个省份教师轮岗政策文本的分析,在治理术框架下揭示25个省份教师轮岗政策本身存在的导致交流轮岗工作收效甚微的教育治理问题,为后续进一步全国教师轮岗常态化提供制度设计上的借鉴。

一、治理术理论及分析框架

(一)福柯“治理术”理论研究

治理术是福柯前期权力谱系学与后期主体伦理学研究之间的重要转渡概念[6]。“治理术”的提出,是权力关系分析超越“权力的微观物理学”范畴和“权力分析的战争模式”的有效尝试[7]。

福柯认为,权力有三种类型,分别是以君权为主导的主权权力、以监狱为原型的规训权力和以生命政治为基础的治理权力[8]。在治理术框架下,主权权力被重新解读并引发进一步探讨,主权权力的衰落引出了以生命政治为基础的治理权力。生命政治的治理对象是总体意义上人的“社会身体”,相对于主权权力来说,以生命政治为基础的治理权力更加体现对生命关注的一面,既是对个体生命的关注,也包含对集体生命以及影响人的环境的关注[6][9],并通过一连串的介入和“调节控制”使得治理对象发生改变[10]。

治理术作为对行为的引导,最终的落脚点在于个体对自我行为的管理与控制,即自我技术。自我技术的核心在于“关注自我”,其强调自我的行动完全是基于自我的主动的选择,没有受到外部的约束或命令,因此,关注自我就是确立自我与自我的关系[6]。“关注自我”引导人们与自己保持良好的沟通、建立与自我之间的适当关系,通过这种良好的自我关系,在生活实践中建立与他者的关系[11]。

(二)治理术概念及延伸

“治理术”是福柯在描述现代国家治理时所使用的一个标志性概念[12],基于西方历史,福柯从权力技术的视角描绘了政府治理的构成演进和现实途径。现代社会的治理术主要指各种特殊而复杂的权力得以实施的一整套制度、程序、分析、计算和策略,其目标是人口,其主要知识形式是政治经济学,其根本的技术手段是安全部署[13]。现代治理术的内涵是在自由平等的前提下,政府结合一定的程序或技术手段,用以引导和控制个人行为,让个人调整自己走向服从所施展的一系列权力计谋与实践[14][15]。它所强调的不是强制,而是一种对“服从规则”的“正面鼓励”[16]。在政府治理的过程中,治理术扮演引导的角色,通过运用观察支配技术和自我技术之间的微观权力流动属性,引导个体进入合理化的状态,从被动的行政支配转化为主动的自我管理[17]。

从福柯治理术思想延伸,归纳出治理理性、治理结构、治理规定等三个概念,用以分析教育政策中的治理内涵[17]。治理理性,即说服个人自觉遵循规定的程序所凭借的理念、理论、知识等;治理结构,即为达到管理的目的,政府通过权力与管理方式将人(治理者与被治理者、责任主体与治理客体)、制度、资源及其关系,规划成具有连贯性和系统性的模式;治理规定,即指让人遵循和操作的规章制度。

(三)治理术下的理论分析框架

1.政策维度划分

将福柯治理术概念引入教育领域来分析教师轮岗政策,虽然可以从宏观视角分析教师轮岗政策的治理目标,但是要审视教师轮岗政策内容则需要结合教育政策的合法性深入剖析。对于教育政策的合法性问题,学者们各有论述,如教育政策合法性“意味着对于某种要求作为正确的和公正的存在物而被认可的政治秩序来说,有着一些好的根据,一个合法的秩序应该得到承认,同样意味着某种政治秩序被认可的价值”[18]。合法性必须同时兼顾客观性和主观接受性,“政策本身符合一定情境的社会秩序、政治秩序和国家秩序的正当价值要求以及政策被社会公众承认、认可和接受的心理倾向和价值选择”[19]。“教育政策的合法性,是指教育政策的价值选择符合某些普遍性的规则、规范,如法律、社会价值观、意识形态、传统典范乃至社会习惯等,并由此在社会范围内被承认、接受和遵守”[20]。综合以上观点,教育政策合法性即政策本身具有客观实在性以及政策得到公众主观接受性。在此基础上,将教师轮岗政策合法性划分为社会性、法律性、人本性、文化性等四个维度,并对教师轮岗政策进一步分析。

(1)社会性维度

教师轮岗政策的目的是社会范围内实现优秀教师资源均衡配置,以实现教育公平,提高教育质量,满足大众对于优秀教师资源的需求。教师轮岗政策的制定和执行应始终以符合社会公众的教育需要和公众追求的基本价值标准为前提。

(2)法律性维度

法律性要求教师轮岗政策的制定建立在客观存在的政策事实之上,教师轮岗政策的价值选择符合现有的普遍性的规则、规范[20],不与现有法律、制度相冲突。

(3)人本性维度

教师轮岗政策在制定和执行时应坚持“以人为本”原则,尊重轮岗教师交流意愿和选择;充分考量轮岗教师基本需求,如物质需求、心理需求、精神需求等;在使用政策工具时“软硬兼施”,合理使用政策工具和激励工具。

(4)文化性维度

教育政策本身具有文化性,教育政策的文化性要求在制定政策过程中除了宏观的政策引导以外,还要尊重不同地区的文化、价值观念和标准、生活方式,从当地文化场域和视角出发,分析当地教育问题,满足其教育需求[21]。一项教育政策能否得到群众的认可,是否适合当地文化与生活方式是关键。文化性是提高教育政策合法性的重要因素,不同省份的教师轮岗政策在政策价值取向和政策内容上,应体现其文化性,最大限度满足其文化场域中的人们对于优质教师资源的需求。

2.理论分析框架

教育政策制定的最终目的是通过教育政策的引导,被治理者从政府主导的行政支配逐步过渡至个体的自我管理。引导过程中治理术的治理理性的选择必须具有社会性,符合大众需求;治理结构的设置必须依托相关法律即具有法律性、必须充分考量被治理者个人诉求即具有人本性、必须充分考虑被治理者所在文化场域即具有文化性;治理规定的制定必须依照相关法律政策其不与相关政策规定冲突即具有法律性、考量被治理者个人真正需求和所在文化场域即具有人本性和文化性。

(四)研究思路

根据治理术三个延伸概念的含义来对标教师轮岗政策文本内容。治理理性主要审视教师轮岗政策的政策原则和政策目标,分析其社会性维度,审视关键词为“教育均衡发展、教育公平、缩小教育发展差距”等;治理结构主要审视教师轮岗管理体制、教师轮岗倾斜机制和轮岗方向,主要分析其法律性维度、文化性维度、人本性维度,以“县管校聘、县区主导、教师人事关系”“职称评聘、评优评先、工资待遇、优先考虑、加大倾斜力度”“对口帮扶、集团化办学、城乡、校际、农村学校、薄弱学校”等为关键词分别审视教师轮岗政策法律性、人本性和文化性;治理规定主要审视教师轮岗政策的轮岗时间、轮岗对象、轮岗依据、轮岗限制,以“不少于3年;义务教育阶段公办学校在编在岗的教师;每年轮岗交流教师比例,骨干教师比例;暂不交流人员”为关键内容审视教师轮岗政策的法律性、人本性和文化性。通过汇总25个省份教师轮岗政策的社会性维度、法律性维度、人本性维度和文化性维度参考点数量,从而得出当前我国教师轮岗政策的侧重点与薄弱点。

二、研究设计

(一)政策样本选择

分析单位为25个省份出台的校长教师轮岗实施方案(见表1),目标总体范围是从2014年《关于推进县(区)域内义务教育学校校长教师交流轮岗的意见》到2021年,25个省级教育行政部门在其门户网站上公开发布的校长教师轮岗交流实施方案文本。

(二)研究工具

以教育部出台的《关于推进县(区)域内义务教育学校校长教师交流轮岗的意见》为蓝本,将各省份出台的校长教师轮岗政策文本中社会性、法律性、人本性、文化性等四个维度作为编码维度,使用NVivo11对政策文本进行参考点的选取,并做进一步的提取归类。

三、文本分析与结论

(一)政策社会性审视

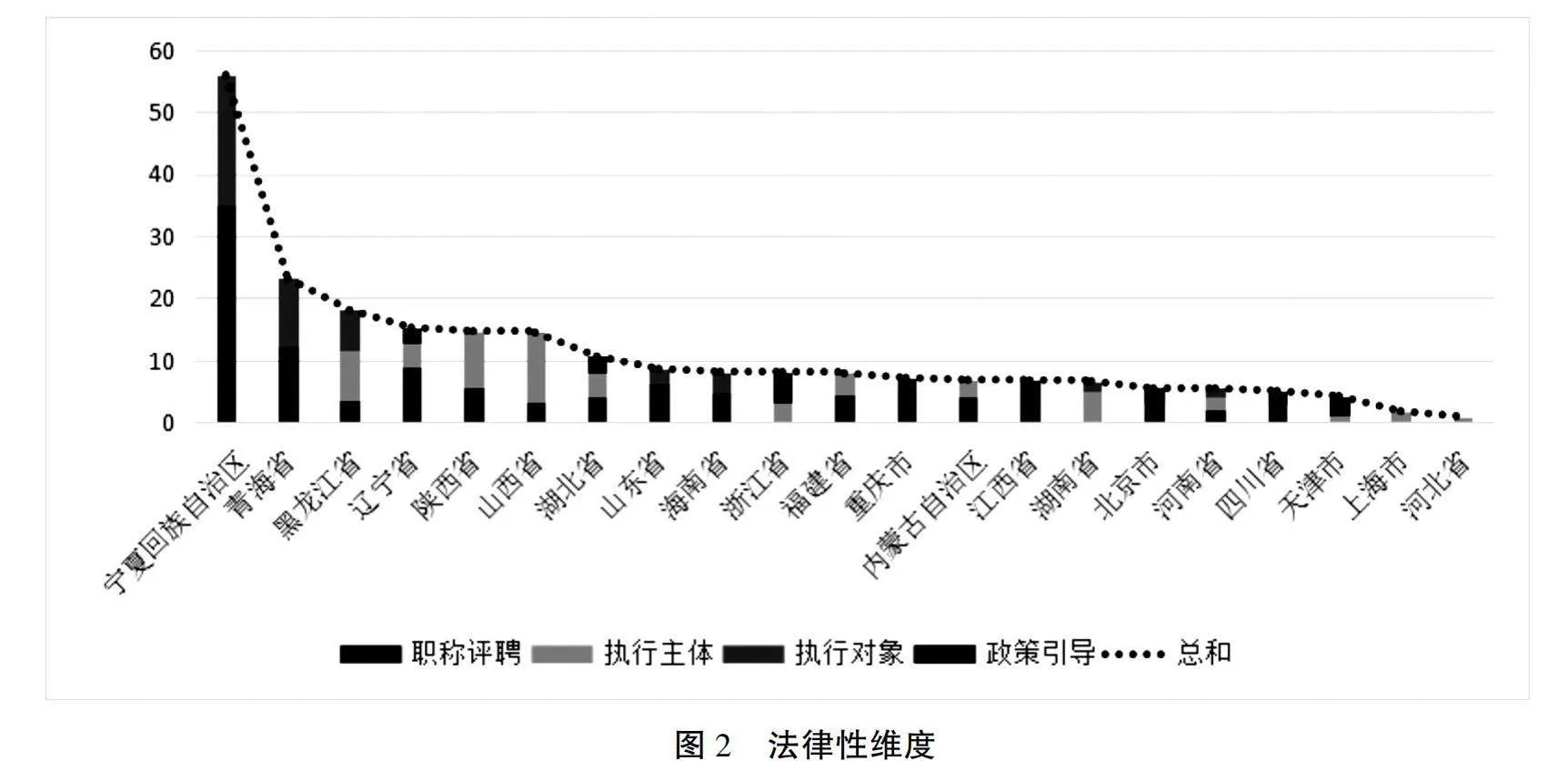

由图1可知,社会性维度体现在三个方面,即政策原则、轮岗教师条件、轮岗范围。各省份“缩小城乡之间、区域之间、学校之间的教育水平差距,实现教育均衡”作为教师轮岗政策目标;将在职年限作为选拔交流教师的主要条件,并规定了参与交流的骨干教师比例;强校带头辐射周边薄弱校、城镇学校帮扶乡村学校划定轮岗范围。各省份社会性侧重各有不同,其中,四川省、陕西省、辽宁省和新疆维吾尔自治区在三个方面均体现社会性。

1.治理理性符合大众教育需求具有社会性

政策文本显示,以“均衡配置优质教师资源”“缩小城乡、校际教育质量差距”为教师轮岗政策目标,符合大众当下的教育需求。将特级教师、学科带头人、教学能手、骨干教师、县级以上模范(优秀)教师以及中高级教师作为优秀教师的界定,符合大众对于优秀教师的定义。

2.选拔条件设置与社会需求脱节

教师轮岗政策文本显示,对于轮岗人员的要求均从年龄和在同一所学校的任教时间进行规定筛选,特级教师、学科带头人、教学能手、骨干教师、县级以上模范(优秀)教师以及中高级教师等只占轮岗教师队伍中20%~30%的比例,这说明并非所有轮岗教师都是符合大众需求的优秀教师。从参与轮岗学校来说,除了满足薄弱校对于优质资源的需求以外,优质学校还要在输出优秀教师的同时保证本校教学特色与质量,并非所有优秀教师可以同时进行轮岗交流。因此,政策文本中对于轮岗条件的规定必然会导致进行轮岗的教师无法达到大众对于优秀教师的定义。这与大众对于优秀教师的教育需求相冲突,与社会性需求相脱节。

(二)政策法律性审视

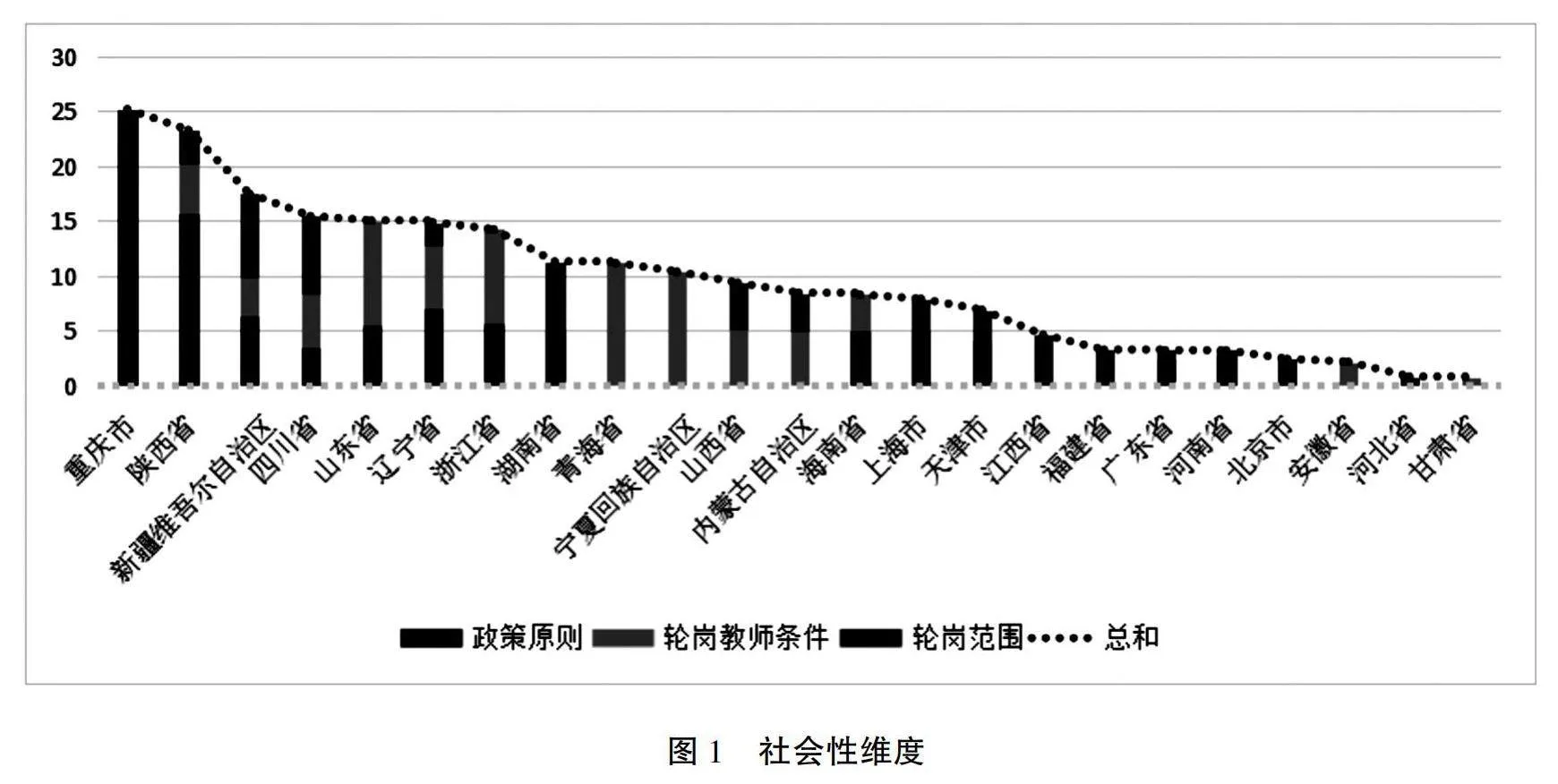

由图2可知,法律性维度体现在四个方面:一是职称评聘,即将轮岗经历作为教师申请职称的必备条件;二是执行主体,即提出完善、推进“县(区)管校聘”的义务教育教师管理体制,将教师从学校单位释放,由县(区)统一管理调配;三是执行对象,即参与轮岗教师的要求;四是政策引导,即通过相关政策引导,合理合法推动教师轮岗工作。

1.轮岗政策自身具备客观实在性

各省份教师轮岗政策的制定均为贯彻党的十八届三中全会关于校长教师交流轮岗的决策部署以及全面落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》《国务院关于加强教师队伍建设的意见》,教师轮岗政策本身具有客观实在性,符合当下情境的国家秩序、政治秩序和社会秩序的正当价值要求。政策自身客观实在性是教师轮岗政策引导个体参与轮岗交流依据的合理规范或法制要求,是教师轮岗工作有序进行的重要前提。

2.教师资源配置主体法律性不足

教师轮岗制政策目标是通过优秀教师资源的均衡配置实现教育优质均衡发展,由此可知,政府相关部门是优秀教师资源的配置主体。虽然这是将教师视为国家特殊公职人员,由政府统一调配,但《中华人民共和国教师法》不仅没有赋予地方政府在教师资源配置中的权力,而且将教师身份定位为专业人员,强调教师专业权利与义务。《中华人民共和国教师法》第17条规定:“学校和其他教育机构应当逐步实行教师聘任制。教师的聘任应当遵循双方地位平等的原则,由学校和教师签订聘任合同,明确规定双方的权利、义务和责任。”[22]《关于深化中小学人事制度改革的实施意见》第11条强调:“根据《国务院办公厅转发人事部关于在事业单位试行人员聘用制度意见的通知》精神,按需设岗、公开招聘、平等竞争、择优聘用,在平等自愿、协商一致的基础上,由学校与教职工签订聘用(聘任)合同,明确聘期内的岗位职责、工作目标、任务以及相应待遇。”[23]由上可知,与教师签订聘任合同的学校具有调配教师资源的权力。从政府与教师关系来说,政府相关部门与教师并非任命关系,政府相关部门作为优秀教师资源的配置主体法律性不足;从学校与教师关系来说,学校与教师的聘任关系决定了学校与教师是平等的自愿的关系,学校对于教师资源的调配建立在平等自愿的基础上,学校并无强制要求教师进行轮岗交流的法律性依据。因此,不管是政府相关部门还是学校,其教师资源配置主体身份存在法律性不足的问题。

3.强制性政策工具法源性缺失

虽然在部分省份的政策文本中,将有轮岗交流经历作为申请职称评定的硬性要求,并且采用了“必须”“应有”“必备条件”等词语,表明政策文本中强制性政策工具的使用,但在《中学教师职务试行条例》《小学教师职务试行条例》以及2015年《关于深化中小学教师职称制度改革的指导意见》中都有对中小学教师职务、任职条件、考核评审办法的明确规定,在职称评定、职务聘任方面并没有“教师无条件服从流动”的内容和要求,《中华人民共和国教师法》也没有规定教师的轮岗交流制度。将教师职务评审制度与教师轮岗交流强制挂钩,并没有相关法律条文支撑,存在法源性缺失问题。与职称评聘挂钩的初衷是提高教师轮岗政策的执行效率,这也会导致轮岗教师产生“功利主义”思想,加重轮岗教师对于轮岗政策的抵触心理,前期可提高教师轮岗交流效果,但难以从根本上助力优秀教师有序轮岗交流。

(三)政策人本性审视

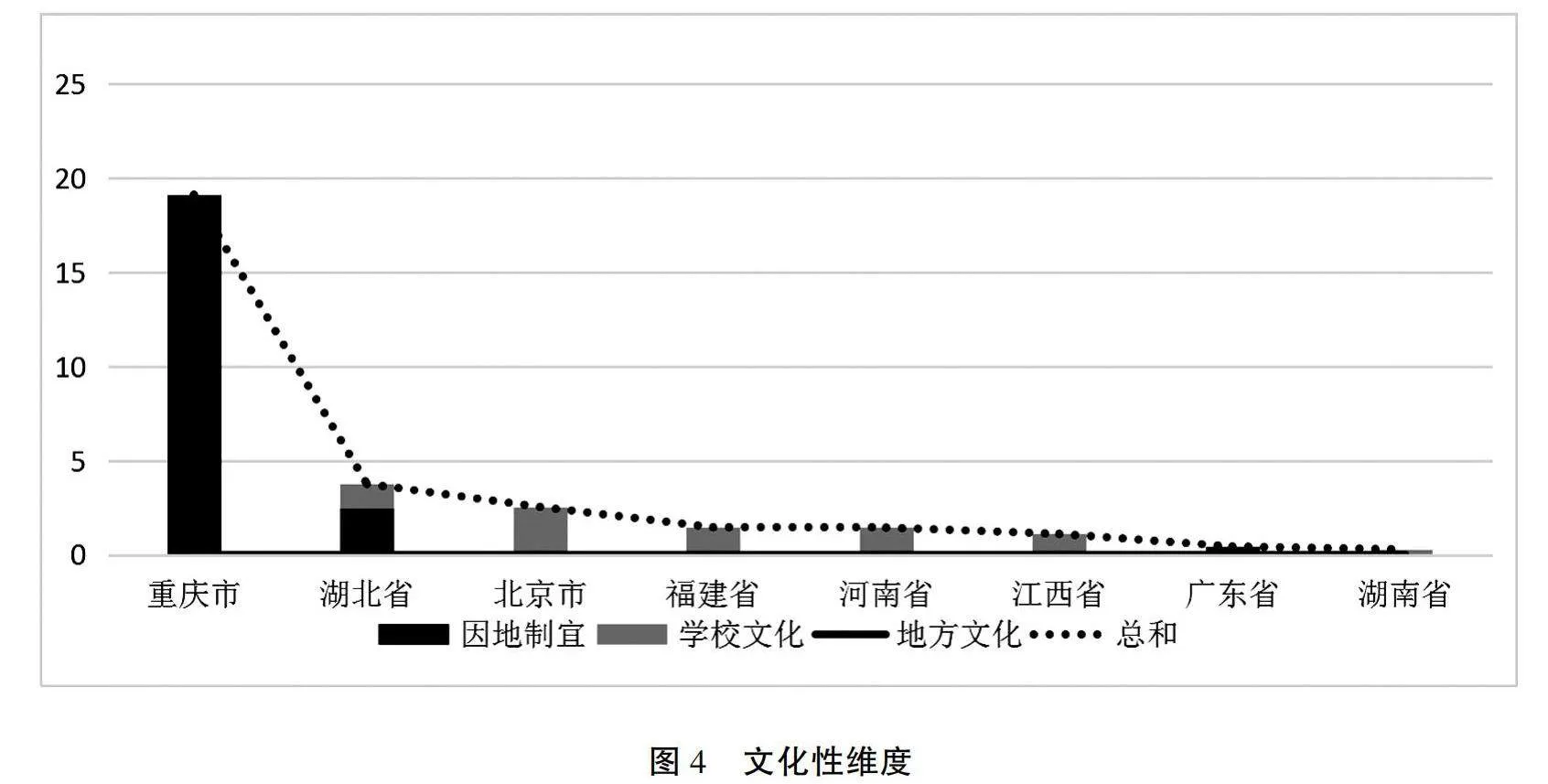

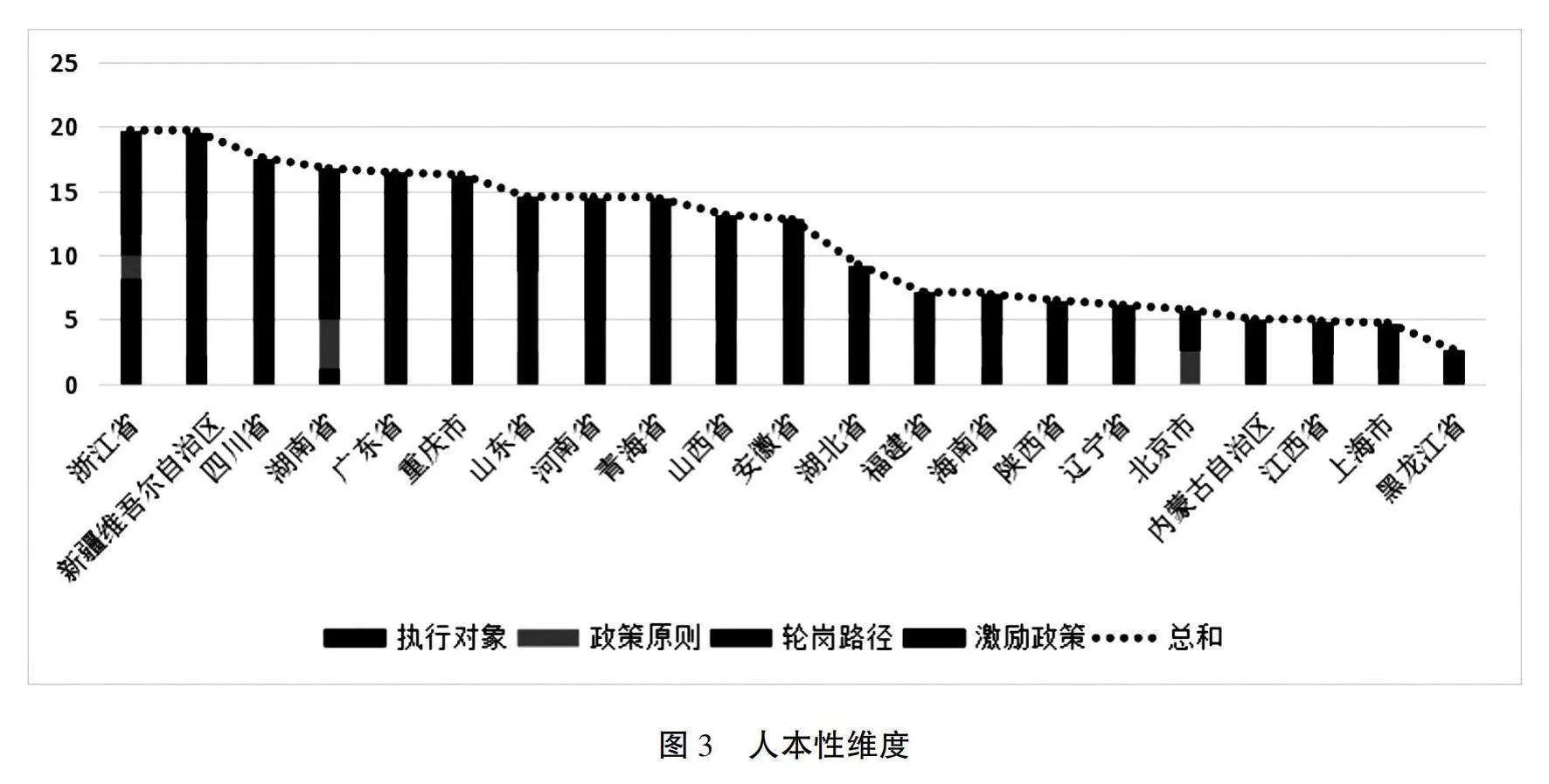

由图3可知,人本性维度体现在激励政策、执行对象的规定、轮岗路径的选择和政策原则的制定上。其中,教师轮岗政策文本的人本性更多体现在激励保障政策的设计和执行对象的规定上,仅有浙江省、湖南省、北京市在政策原则中体现人本性。

1.激励保障机制体现以人为本治理艺术

均衡配置优秀教师资源,除了考虑社会大众的需求以外,还应兼顾轮岗教师主体的意愿、要求与保障。各省份在制定政策时都将“以人为本”列为政策及基本原则,在政策内容中,部分省份在政策文本中明确规定了暂不交流人员的条件,体现了“以人为本”的基本原则,在激励保障机制中罗列向参与轮岗交流教师倾斜的条文,主要集中在物质激励、精神激励和能力提升激励等方面。

2.主体需求与激励保障措施错位

虽然各省份以主体需求为核心制定激励保障政策,以求吸引优秀教师主动参与轮岗,但是从文本内容可知,制定的激励保障措施与主体真实需求有不匹配的倾向。首先,评优表彰的激励对于参与轮岗的非骨干教师来说更具有吸引力,而参与轮岗交流的是骨干教师,该种激励措施无法起到充分激励的效果,这从反面说明所制定的激励政策并没有考虑骨干教师的真正需求;其次,除了物质、精神和能力提升以外,只有极少部分省份在政策文本中明确要求兼顾轮岗交流对象的心理诉求;最后,除了暂时不适合轮岗交流的教师需要被“照顾”以外,教师的个人意愿也是“以人为本”原则应该顾及而没有得到充分重视的方面。提升教师主动参与轮岗工作意愿的激励保障措施与规定参与轮岗的教师主体需求错位,无法真正达到激励保障作用。

轮岗教师的认可和主体利益都应该在政策制定时得到考量和体现,从人本性出发考量轮岗教师真实的主体需求,可弱化轮岗政策命令性工具的使用,激发激励性工具的作用,由内而外驱动轮岗教师产生主动轮岗交流意愿,达到轮岗政策的治理目的。

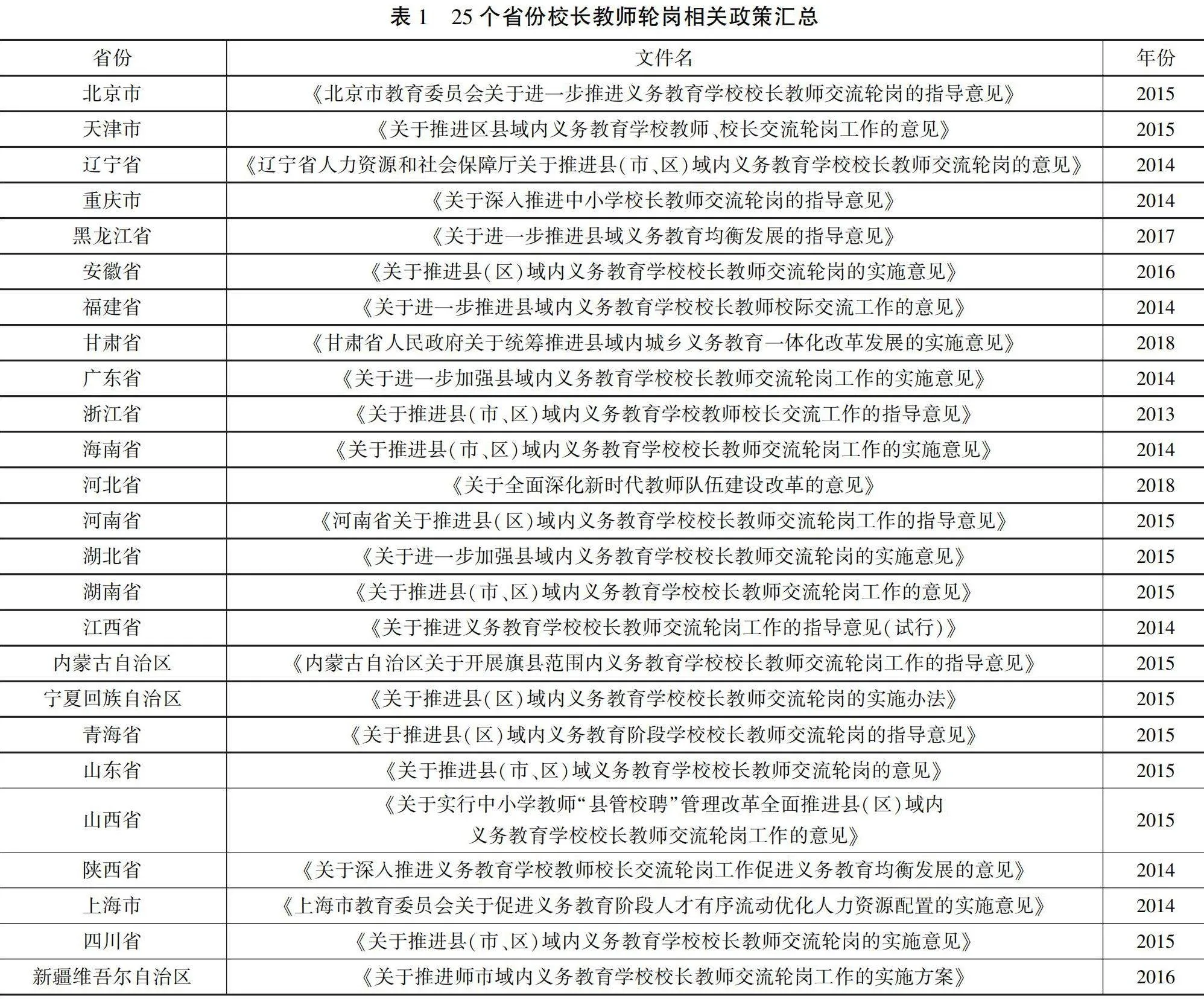

(四)政策文化性审视

由图4可知,仅有8个省份的教师轮岗政策文本提及文化维度,主要体现在强调学科特色和学校文化,并未提及地方文化的适切性,仅用“因地制宜”一词鼓励本省份的各市、各区(县)依据本地情况实施教师轮岗工作。

1.教师与轮岗学校文化相适应

轮岗教师与流入校环境、人际和学校文化相适应,轮岗教师个人文化与学校文化相互适应与包容,有助于轮岗教师短时间内投入流入校教育教学活动。教师轮岗政策提及轮岗教师与学校文化的相互适应既体现教师轮岗政策的文化性,也体现对轮岗教师个人文化考量的人本性。

2.政策地方文化适切性缺失

文化适切性是教育政策制定和执行的重要属性,教师轮岗政策为缓解城乡教育质量不均衡的困境而被提出,城乡文化差异应是教师轮岗政策在设计制定时首要考量的要素。研究发现,虽然各省份教师轮岗政策文本都会提到“因地制宜”的原则或者是使用“根据各区县实际情况”的描述来传达省内不同的区县在执行教师轮岗政策应根据当地实际情况,但是“因地制宜”表述过于模糊。“因地制宜”更多是立足当地的经济发展和教育发展实况而提出,没有特指当地文化方面,这将导致地方根据该省级文件制定轮岗政策忽略地方文化维度或照搬其他地方政策而出现政策失真问题,影响轮岗交流效果。由此看来,乡村教师并不简单地以“穿皮鞋”或是“穿草鞋” 区隔于城市教师,他们都在各自的终点上追寻着教育的发展[24]。我国各省份教师轮岗政策地方文化适切性缺失,并未考虑政策在不同文化场域适切性,影响轮岗教师对于轮岗政策本身的认可,从而使轮岗政策治理的目标达成受阻。

四、对策与建议

(一)优化轮岗教师选拔机制,符合大众需求体现政策社会性

提高轮岗教师参与轮岗门槛,优化轮岗教师选拔机制,针对薄弱地区薄弱校教育发展现状选拔优秀教师,让真正的优秀教师参与交流轮岗,让薄弱地区薄弱校得到符合自身需求的优质教师资源;加强轮岗岗前培训,包括教师教育教学能力提升培训,针对薄弱地区风俗、文化等相关知识培训;重视薄弱校教师跟岗培训,在使优秀教师流动起来的同时,留住薄弱地区教师资源。

(二)细化并推进“县(区)管校聘”制度,明确政府执行主体法律性

“县(区)管校聘”是破除教师轮岗交流实施的管理体制障碍的有效举措,教师能够跳出“单位人”的身份束缚,成为“系统人”。细化“县(区)管校聘”制度条文,使政府和教育行政部门的政策执行主体合法化,充分灵活调动优质教师资源;政府和相关行政部门可以直接倾听轮岗教师的诉求和意见,优化教师轮岗政策,提升政策有效性。

(三)优化教师轮岗政策工具,提升政策工具发展性

基于政策工具发展性特点,政策工具在使用过程中应不断接受评估和完善。教师轮岗政策命令性工具使用过多、激励性工具覆盖面不全、系统变革工具使用不足的情况应得到关注和重视。优化教师轮岗政策可从价值取向、政策目标和工具执行力评估等三个方面入手。第一,明确教师轮岗政策价值取向,平衡政策利益相关者各方利益;第二,政策工具的使用应与教师轮岗政策目标相适切,避免出现目标宏大而工具执行力有限的问题;第三,政策工具具有发展性,在使用过程中应动态监测评估政策工具的执行效率,做到及时调整政策工具的使用,最大化完成教师轮岗政策治理目标。

(四)落实教师学校双向选择,强化政策人本性

教师轮岗政策目标是通过优质教师均衡配置,带动薄弱学校以及薄弱学科发展。优质教师只有与需要提升教学质量的学校和学科岗位相适应,才能真正发挥教师轮岗政策的价值,有利于优质骨干教师实现职业价值。在“人岗相适”原则下,采用“岗位竞聘”方式,将参与轮岗学校中需要轮岗的岗位公开,符合轮岗条件教师对岗位进行选择与申请,轮岗学校对轮岗教师进行筛选,实现学校与教师的双向选择,提升轮岗方式人本性。

(五)政策决策注重文化维度考量,重视政策内容文化性

从文化维度考量教师轮岗政策的决策,提升教师轮岗交流的文化适切性,既是“以人为本”原则的体现,也是提升教师轮岗交流制度合法性的重要途径[25];从文化维度考量教师轮岗政策有别于激励保障机制等外在力量,是从内生力量考虑引导教师主动参与教师轮岗交流的维度;从文化维度理解和尊重教师轮岗交流意愿,淡化政策命令性工具的强制性,缓解教师因轮岗交流而产生的抗拒情绪;从文化维度考量教师队伍建设,通过增加对流入校的文化认同感,加强教师队伍建设,提升教育质量;从文化维度考量适合轮岗教师和学校的激励保障机制,从而提升激励保障机制效率。

参考文献:

[1] 2022年教师队伍建设进展情况[EB/OL].(2023-03-23)[2023-10-16].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2023/55167/sfcl/202303/t20230323_1052198.html.

[2] 义务教育:从“有学上”到“上好学”[J].中国民族教育,2022(Z1):43-44.

[3] 吕寿伟,姜先亮.教师轮岗制度的伦理反思[J].教育学报,2021(5):123-133.

[4] 乔雪峰.新发展格局下县域教师交流轮岗的政策驱动机制及其优化[J].南京师大学报(社会科学版),2022(5):54-64.

[5] 李茂森.新世纪以来我国城乡教师交流研究的回顾与展望[J].基础教育,2020(4):45-55.

[6]安婕.治理术[J].外国文学,2019(6):55-64.

[7] 郭峰.福柯研究:权力与治理术[D].北京:北京外国语大学,2016.

[8] 王丰龙,刘云刚.治理术与地理学:研究述评与展望[J].人文地理,2015(5):7-14+62.

[9] 刘冰菁.福柯的“生命政治”概念的诞生[J].国外理论动态,2018(12):77-85.

[10] 李玥,张美川.福柯的生命政治与生命概念辨析[J].云南大学学报(社会科学版),2021(5):47-57.

[11] 杜玉生.主体性与真理——福柯论“关心自己”[J].外国文学,2017(6):78-87.

[12] 梅勇,熊进.政府“治理术”与学术“商品化”——威廉·克拉克论德国现代大学学术体制的建构及启示[J].高教探索,2021(1):123-128.

[13] FOUCAULT. The Foucault Effect:Studies in Governmentality with Two Lectures by and an Interview with Michel Foucault[M].Chicago:University of Chicago Press,1991:102.

[14] 路玖欢. “治理他人”与“自我治理”——福柯治理思想研究[D].上海:华东理工大学,2014.

[15] BICKERS,J. T.,WILLIAMS,K. N. Public Policy Analysis:A Political Economy Approach[M]. Boston:Houghton Mifflin Harcourt,2001:31.

[16] SCOTT J.Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance[M].New Haven,CT: Yale University Press,1987.

[17]黄嘉莉,韩冰清,桑国元.中韩教师轮岗制度的特征研究:基于治理性的比较[J].外国教育研究,2020(1):3-15.

[18]哈贝马斯.社会交往与社会进化[M].张博树,译.重庆:重庆出版社,1989:184.

[19] 王举.教育公平:教育政策合法性的价值前提[J].当代教育论坛,2015(1):58-61.

[20]刘复兴.教育政策价值分析的三维模式[J].教育研究,2002(4):15-19+73.

[21]王平.论教育政策过程的“文化性”[J].当代教育与文化,2016(1):1-7.

[22]中华人民共和国教师法[EB/OL].(2005-05-25)[2023-10-16].https://www.gov.cn/banshi/2005-05/25/content_937.htm.

[23]关于深化中小学人事制度改革的实施意见[EB/OL].(2003-09-17)[2023-10-16].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1779/201412/t20141209_180779.html.

[24] 田敬峰,漆涛.异化与回归:论乡村教师现代性身份认同的路径选择[J].继续教育研究,2023(6):14-20.

[25] 任胜洪,李祥.教师轮岗制度创新的文化维度[J].中小学教师培训,2017(11):14-18.

Review of Teacher Rotation Policies from the Perspective of Governmentality

Tang Shuhui Zhang Xiangyun

(Institute of Education, Guizhou Normal Universiny, Guiyang 550025, China)

Abstract:Foucault’s governmentality emphasizes that under the premise of freedom and equality, the government guides and controls individual behaviors by combining certain procedures or technical means, so that individuals adjust themselves to obedience. Under the theoretical framework of governmentality, the texts of teacher rotation policies in all provinces (municipalities directly under the Central Government and autonomous regions) are divided into four dimensions: legality, sociality, human nature and culture , and the contents of the policies are examined. It can be concluded that at present, there are problems, such as, dislocation of policy subjects and conflict of legal policy tools in the legal dimension, disconnect between teachers’ conditions and social needs in the social dimension, dislocation of theme demand and incentive policy in the humanistic dimension, lack of basic principles and policy tools in the cultural dimension. Based on the analysis results, suggestions are put forward to improve the legitimacy of teacher rotation policy, so as to improve the governance role of teacher rotation policies in the rational allocation of excellent teacher resources.

Key words:Teacher rotation policies; Governance; Governmentality; Legitimacy