汉语“本位”研究与语言中心观转向

2024-06-11南宏宇于海燕

南宏宇 于海燕

[摘 要]语法的本位研究与语法体系的构建直接相关,关于汉语语法的“本位”研究,一方面是对语法体系构建过程的认识,另一方面是对汉语研究方向、角度、出发点和侧重点的认识。虽然学者们已经对各种不同的“本位”做出了深入详实的研究,但是文章立足于语言观层面,通过对汉语各种本位与语言观的关系考察分析汉语语言观转向的问题,结论可知汉语语法研究的本位观变化内在体现的是从“句法中心”向“意义中心”的转变。

[关键词]本位;语言观;句法中心;意义中心

[中图分类号]H1-0 [文献标志码]A [文章编号]2095-0292(2024)02-0098-06

[收稿日期]2023-11-26

[基金项目]盐城师范学院教育教学改革课题“面向国际中文教育的事件建模与汉语句式教学研究”(2023YCTCJGY55);教育部人文社会科学研究项目“基于异形词整理的词汇分化与变异研究”(23YJC740023);教育部中外语言交流合作中心项目“国际中文写作教材语料库建设及应用研究”(23YH56D)

[作者简介]南宏宇,盐城师范学院国际教育学院讲师,博士,研究方向:汉语句法研究、事件语义研究、对外汉语教学;于海燕,盐城师范学院党委宣传部/新闻中心研究实习员,硕士,研究方向:汉语语法、对外汉语教学。

一、引言

朱德熙《语法答问》日译本序中认为汉语语法研究从一开始就受到印欧语语法的深刻影响[1]。汉语研究到目前为止经历了结构主义、生成语法、认知语言学、功能语言学等,但是汉语研究受印欧语眼光的影响依然存在,吕叔湘晚年谈到汉语研究时说:

要大破特破。要把“词”“动词”“形容词”“主语”“宾语”等等暂时抛弃。可能以后还要捡起来,但这一抛一捡之间就有了变化,赋予这些名词术语的意义和价值就有所不同,对于原来不敢触动的一些条条框框就敢于动它一动了。[2](P402-404)

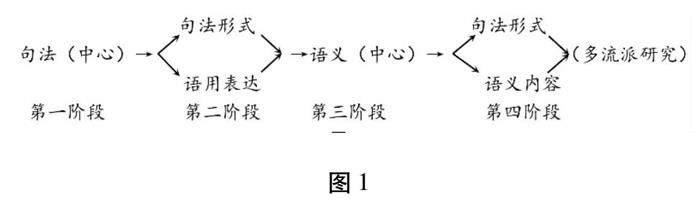

汉语语法研究经历了本位观和分层研究的历程。关于汉语“本位”的认识,从《马氏文通》到现在主要经历了六种“本位观”:马建忠的“词类本位”、黎锦熙的“句成分本位”、朱德熙的“词组本位”、赵元任的“零句本位”、邢福义的“小句中枢”、徐通锵的“‘字本位”。但是这六种“本位”思想中前五种都是句子中心,而徐通锵的“‘字本位”是“意义”中心。

关于分层的思想,吕叔湘的《中国文法要略》建立了一种“词句论——表达论”的双层语法系统,尽管学界认为吕叔湘对汉语语法体系做了全面的语义分析,但其本质为“语用内容”与“句法形式”的对应,并不是基于语言符号的“能指”与“所指”做出的语义分析。

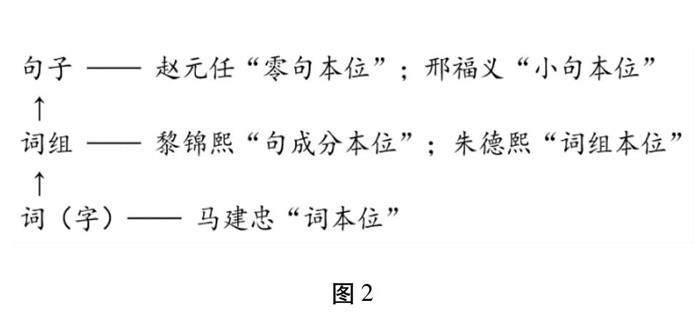

根据汉语语法代表性著作,汉语研究以“句法→语义→语用”发展脉络大致经历了四个阶段,如图1:

这四个阶段并不是截然分开,而是互有交叉,并且涉及了语义、句法、语用问题的讨论。国内汉语研究的四个阶段:第一阶段以“句子”为中心进行汉语语法系统的构建,《马氏文通》《新著国语文法》《语法讲义》《汉语口语语法》为代表;第二阶段以“句法形式”与“语用表达”的对应分析汉语语法体系的特点,《中国文法要略》为代表;第三阶段从汉语“语义”为中心对汉语进行系统研究,《语言论——语义型语言的结构原理和研究方法》为代表;第四阶段是西方各种语言理论引进和对汉语近一个世纪研究反思的时期。在第四阶段,生成语法、认知语言学、形式语言学、功能语言学被全面引入汉语研究,但是这时期却没有任何一部基于这些语言理论构建的汉语语法著作。第一阶段和第三阶段关涉的是汉语“中心观”问题,第二阶段和第四阶段关涉的是分析的层次问题,因此本文首先论述汉语“中心观”的思想,其次论述汉语研究分层的思想。

二、汉语语言研究的“本位”思想与句子中心观

“句子中心观”的问题与“句法自足”的思想联系在一起。语法研究中以何种成分为中心取决于研究者的语言观,古希腊、罗马的语言研究传统坚持语言异质观(heterogeneous),其主要观点为语言与外在现象相联系,这就致使语义在语法研究中的地位极为突出。对语义的分析往往表现为逻辑思辨,这种以逻辑分析代替语言分析的思想造成对语言的内部结构识别不清,索绪尔就认为“最先是所谓‘语法……它是以逻辑为基础,对于语言本身缺乏科学的、公正的观点;他的唯一目的是要订出一些规则,区别正确的形式和不正确的形式。”[3](P17)现代语言学观点认为语言分为内部要素和外部要素,其关于语言的定义是排除一切跟语言的组织和语言系统无关的东西,这是一种语言同质观(homogeneous)。这种观点一方面能够使语言研究者严密考察语言内部结构的面貌,但另一方面也造成了语义研究被排斥在语法研究之外,结果就是语言研究中为语法而研究语法,而汉语的语法研究则表现为“为句子而研究句法”,这也就是汉语语法研究中的“句子中心”观。

目前的汉语研究以句子作为中心,即“句子中心”观。“句子”中心,而不是“句法”中心,主要是因为“句法”本身具有二重性,既可以指客观存在的句法规则,也可以指研究者构建的句法研究系统,而句子具有独立存在的客观性。句子中心是指汉语研究的视角是以句子作为观察和分析对象,即对汉语存在的各种句子表现进行合理阐释。目前汉语语法研究以句子为中心是一种单层观,汉语的语义研究和语用研究服务于句子研究,主要是对汉语各种句子形式存在的合理性进行解释,概括“句子中心”如图2。

如图2所示,汉语的这五种本位观分别处于词、词组、句子的不同层面。同时,汉语语法研究也在不断尝试突破这个框架,徐通锵的“字”本位和张黎的“文化语言观”都是这种尝试的体现。

(一)马建忠的“词类本位”与句子中心观

《马氏文通》的“词类本位”是后人对其语法思想的一种概括认识,其自身并没有声明其“本位”为何。说《马氏文通》是“词类本位”,是因为马建忠认为句读(句子)是由字(词)构成,而字和字(词和词)的搭配需要根据它们的类别属性,所以对汉语的字(词)分类很重要,他对句子的定义是字和字(词和词)组合之后表达意思完整。《马氏文通》的语法思想认为字是构成句读的基础而句讀是表意的实现,这已经初具了结构主义语言学的观点。

马建忠在处理汉语语法时考虑到了形式和意义两个层面的问题,但是并没有进行清楚地划分,而是通过句法层解决语义层面的问题,这就造成了体系上的自相矛盾。吕叔湘在重印《马氏文通》序曾有“体系殊欠分明,论述自难清晰”的评价[4](P1)。同时,作为句子中心观,语法研究的主要任务是为句子服务,马建忠认为“字”为“句读”服务,即“句读集字所成者也”,词的类别清楚了,句子也就清楚了。马建忠以句子的成立作为语法系统研究的目标是“句子中心观”的表现。

(二)黎锦熙的“句成分本位”与句子中心观

虽然黎锦熙提出“句本位”,但是在对其语法系统进行分析之后仍可发现他的“成分本位”思想。黎锦熙的《汉语语法十八课》序例指出“全书以句法结构的六大成分做中心,在成分里讲明词类,力求简明一贯,切实有用”[5](P1)。《新著国语文法》划分词类的标准是“观念性质”,观念性质是一种更加概括的主体认知结果[6]。黎锦熙分析汉语语法并不是不要词类,而是词类划分需要在语法的功能标准之下。虽然黎锦熙使用“句本位”来表明其语法思想的核心,但是分析其语法系统后可见其“句本位”中的“句”是指“句法”。他以句法結构为出发点分析句法成分,句子由成分构成,成分确定词类是其语法思想的总思路,这样,黎锦熙打破了“词类本位”的语法思想,确立了以句子成分为核心的语法系统。

黎锦熙以语法功能作为标准研究语法也带来了问题,印欧语形态发达,成分往往和词类对应,但是汉语中一个成分往往由多个词类充当,汉语的成分和词类处于一种交叉对应的状态,这也是黎氏思想经常被诟病的地方。虽然黎锦熙打破了《马氏文通》建立的以词类为核心的“词类本位”语法观,建立了以语法功能为标准的“句成分本位”语法分析,但是“句子中心”的观点没有变化。

(三)朱德熙的“词组本位”与句子中心观

朱德熙认为“以句子为基点描写语法是印欧语语法书一贯的做法”[1](P1),而根据与印欧语之间的差异认为汉语应该是“词组本位”。关于词组的讨论,朱德熙从内外两个层面分析:内部研究词组的结构关系;外部研究词组的语法功能[7]。概括朱德熙的观点,词组在语法体系中处于中间地位,向下联系着词这一层级,向上联系着句子层级。朱德熙的语法思想主要体现在两个方面:一是功能和意义相结合研究语言现象;二是从结构的内部和外部研究语言现象。

朱德熙重点关注的是句法成分之间的结构关系,这克服了黎锦熙系统上“词无定类”和过多的“词类转化”等弊端,但是,朱德熙的思想仍旧是“句子中心”观,与马建忠、黎锦熙把句子作为独立的存在体、作为研究的本源一样,朱德熙同样是把句子作为自存体,语法研究的目的为句子服务。

(四)赵元任的“零句说”与句子中心观

赵元任从汉语的口语出发,以“零句”作为本位构建汉语的语法体系[8]。赵元任的“零句”相当于语法分析中的非主谓句,经常由动词性成分和名词性成分充当,他认为句子从结构上分可以分为整句和零句,整句就包含有主语和谓语两个部分的句子,主语和谓语的语法意义即是话题和说明的关系。话题与主语分别处于语用和语法两个层面上,具有不同的性质,但是赵元任认为“汉语的主语就是话题”,这个论断和“零句是根本”相关联。承认“零句是根本”必然可以推导出“主语是话题”的结论,因为零句是根本,主谓短语和其他短语地位就会完全一样,主谓短语也可以做谓语,主谓短语前的成分即是主语,也是话题。

赵元任的“零句”思想分析是在默认语义搭配的前提下进行,但是,从他的语法体系对句子的分析可见,其思想核心仍旧是“句子中心”的观点,语法研究为句子服务。但是与前三种结构观不同,赵元任在对句子的结构分析时采用了语用功能观,本质上赵元任的“零句”是其语用分析的产物,但是,“零句”的观点对于“句子中心”的观点并没有改变。

(五)邢福义的“小句中枢”与句子中心观

邢福义以“小句中枢”的思想构建其语法理论著作,理解小句中枢语法思想,就需要理解小句的概念界定及小句中枢的理据这两个方面[9]。从内涵方面看,“小句”具有表述性、独立性,小句是表述的最小单位,并带有语气;从外延方面看,小句包括单句以及结构上相当于或大体相当于单句的分句。之所以认为小句是中枢,因为以小句为基础向下看,词受控于小句,短语从属于小句,向上看复句和句群都依托小句而生成。

从依凭语法功能作为判定标准来看,与黎锦熙和朱德熙划分词类本质上并无不同,但是邢福义在划分词类时考虑了语用因素,有点“词无定类,依句辨品”的思想。“小句中枢”仍旧是“句子中心”的观点,整个体系仍旧是从词到词组,再到句子的思想,差别仅在于对句子认识的层面不同,“词本位”和“词组本位”是从句子之下的内部结构分析问题,而“小句中枢”是从句子之上的表达层面分析问题,本质上都是“句子中心”,差别仅是选取的角度不同。

三、徐通锵“字”本位与“意义中心”

(一)语言研究中关于意义的认识

公元前4世纪古希腊的斯多葛学派已经开始在语言中对意义进行研究。斯多葛学派认为世界上存在各种各样的现象或是物体的存在状况都可以使用“记号”“意义(lekton)”和“指谓”这三个概念来表示。美国逻辑学家梅斯认为把“意义”称为lekton,指的是“所意谓的东西”,可以看出这个概念类似于今天所说的“指称”,这是较早认识到“概念”和“事物”之间具有指称关系的理论。斯多葛学派的“意义”是非物质的,是声音所表示的,而我们理解为存在于我们思想中的东西[10](P98-101)。

对于印欧语来说,驾驭语言运转的是“主谓”框架,也就是作为表达的句子必须由一个并且只允许一个名词性的成分充当主语,必须由一个并且只能有一个动词性的成分充当谓语,如果在语义上找不到一个主语,也必须在形式上造出一个主语。“主谓”框架的底层表达“施事+动作”语义结构,这也是西方语言研究中“动词中心”的表现。“施事+动作”语义框架的本质就是施事和动作之间的关系,亚里士多德《论物体运动》认为动作的存在需要启动者,没有启动者则没有运动的发生[11]。J·Lyons说“印欧系语言的研究宽泛地说,是以亚里士多德的逻辑理论为基础分析语句的结构,建立起以‘主谓的结构框架为基础和与此相联系的名词、动词划分的语言理论。”[12]

从语言研究的历史看,语言形式研究的尽头则是意义。虽然对语言形式的研究开始自索绪尔的结构主义,但是对形式研究达到极致的是乔姆斯基(Avram Noam Chomsky),他在先后一系列的研究中都在不断思考意义的问题,其前期理论和后期理论最大的差别就在于对意义的处理。《句法结构》和经典理论时期的短语改写规则排斥意义,标准理论时期在表层结构生成意义,修正的标准理论时期又在底层结构处理意义,到最简方案时期取消了D-结构和S-结构,代之以词库(lexicon)和大显形(spell-out)。结构主义和生成语法的早期理论在本质上都是为语法而研究语法,差别在于结构主义倾向于归纳法,而生成语法早期理论倾向于演绎法。后来的认知语言学,以及脱胎于转换生成语法的生成语义学、形式语义学都是对语义的思考。因此,“字本位”之于汉语研究的意义是实现了一种语言观的转变,从“句子中心”转到“意义中心”的尝试。

(二)汉语研究关于意义的认识

汉语语法研究自马建忠《马氏文通》开始就注意发现自己特点,马建忠在对词进行分类时发现汉语文法不同于西洋文法,西洋文法可以根据形态对词进行分类,而汉语则行不通,因此,马建忠选择根据意义进行分类;而黎锦熙和朱德熙则选择根据语法功能和参照意义对词进行分类;赵元任和邢福义甚至依托语用来分析汉语的语言问题,可以说自第一部汉语语法著作开始,就不曾停止对汉语意义问题的认识。

胡裕树、范晓的“三个平面”思想是意义分析明确化的体现[13](P7-15),使纠结于汉语句子各个层面的问题得到了明确的对待,也作为目前汉语句子分析主要的参考标准。汉语分析使用“三个平面”的思想对于汉语中很多歧义问题都有很好的解释,但是,“三个平面”的思想仍旧是“句子中心”,“语义平面”和“语用平面”更像是一种观念上的平面,实际上仍旧是为句子平面服务,“三个平面”并没有确立“语义中心”或是“语用中心”,因此,“三个平面”思想仍旧是“句子中心”。

能否从语义内容出发反观汉语的句法系统,即以“意义”为中心进行汉语语法系统的分析,张黎根据语言的媒介作用和语言的导向作用构建了汉语“意合”语法[14]。之所以说“意合语法”是对“意义中心”的尝试在于对“命题结构”的认识上,张黎以“命题结构”作为句子的基本语义结构,通过谓词与论元关系构建一套语义分析系统,这就摆脱了依靠词类和句法成分,而是通过语义关系构建汉语句子分析系统。后来,张黎认为“一音一意”是汉语实现意合句法机制的核心[15],通过句法表现的1(n)=1形式和一套“语义范畴”构建了汉语意合语法的机制。其中1(n)=1可以表现为1+1=1(复合词)、1+1=2(词组)、1+1>2(句子)。“语义范畴”表现为(1)显性语义范畴,指能够被特定的语法形式表达的范畴;(2)隐性语义范畴,指主体经验结构中不直接表现在语法形态上的范畴。现在看来,从对汉语意义的分析到“意合语法”的产生有其深刻的根源。汉语语法研究中,“语义—形式”对应一直存在很多矛盾,如词类划分的标准问题,词类与句法成分的对应问题,汉语的主宾语问题等,众多汉语研究者长久以来对汉语句子结构存在的各种矛盾不能进行满意的处理,思而不得转而进行一种语义中心的尝试。

张黎以“一音一意”构建的句法系统本质上是通過语义实现句法操作,但是“一音一意”中的“意”所指为何并没有明确。汉语的语义问题十分突出,主要就在于在语言的“能指”和“所指”关系中,指称义、句法义、语用义经常融为一体,没有特定的形态能够作出区分。Frege认为符号、涵义与指称之间的关系是对应于特定的符号[16],存在特定的涵义;对应于特定涵义,存在某一个指称;但是对应于某一个指称(即对象),不仅仅只存在一个符号。张黎并没有说明在“一音一意”关系中的“意”到底是内涵义、还是指称义,因此,语义和形式的对应问题仍需要深入思考。

(三)“字”本位系统的构建

徐通锵的“字”本位观念源自赵元任。赵元任在分析东西方观念差异时使用了“字”的概念,把“字”作为观念的“中心主题”,认为在观念中“字”是表达的本位基础。徐通锵《语言论》放弃了传统的语法分析系统,构建了以“字”为基础的汉语语义分析体系,认为‘字是语言中有理据的最小结构单位[17],具有“一个字*一个音节*一个概念”的特点。徐通锵通过以“字”为本位,以“字”“辞”“块”“读”“句”为组织结构层级,摆脱了自马建忠以来使用“主语——谓语”框架的句子结构观,构建了一套以“话题——说明”为框架的句子结构观。

“字”本位难以让人信服之处在于对“字”的本位地位的确立。徐通锵在构建“字”本位语法体系时对汉语与印欧语的差异认识是深刻和全面的,但是唯独对于核心概念“字”的论证不够严谨。“字”作为一种思想体系的核心概念范畴,首先,他没有对其进行学理上的论证,而是从经验的观察和总结论证“字”是一种观念上的概念;其次,“字”作为一个核心范畴,应该在概念的内涵和外延上具有一致性,但是徐通锵在自己的体系中使用却是模糊的,如果“字”指的是“语音形式”,那么除了称呼不同外,概念上和“词”就没有不同,如果“字”指的是“语形”,徐通锵却没有给出清晰的说明。理论的基础首先表现在基本概念的界定,清楚的概念界定是理论的基石,从这点上,徐通锵的“字”不能使人信服。本文相信,虽然“字”作为一种理论的基础,尽管概念的界定还不清晰和明确,但是却揭示了汉语重意的特点。

四、吕叔湘与汉语研究中句子分层的认识

对汉语句子进行分层实际上也是对汉语“句子中心”的反思。关于“主语”和“话题”的关系存在很多争论,句子分层思想实现了区分纠结于句子层面的语义问题和语用问题。胡裕树、范晓的三个平面思想本质也是一种分层思想,但是并没有把这种思想体现在操作上。吕叔湘确立了一种“句法—表达”对应的双层思想。语言研究的同质观虽然能够促进对语言系统内部做出严密考察,但是却造成把语义排斥在语言研究之外,这不利于对语言进行深入研究。从《马氏文通》开始,中国的语言学者就认识到汉语和西方语言的差别在于“意义”和“形式”。

《中国文法要略》全书虽然分为上卷词句论,下卷表达论,但是核心概念在于“表达”二字[18]。遍阅全书可见,吕叔湘并没有明确说明何为“表达”,但是在第一章论述“语言和文字”时体现出表达即是用嘴说话或者使用文字记述思考,蕴含了语言形式服务于意义表达的思想。虽然目前学界认为《中国文法要略》从语义的角度对汉语的语义结构做了全面分析,但是这与本文所认为的“语义中心”有所区别。根据语义和语用的关系,我们认为吕叔湘对于汉语研究的分层思想更像是一种“语用表达”对应于“句法形式”的分层。

关于词的分类,吕叔湘虽然考虑到了意义和语法功能两个标准,但是在实际的处理上,还是依从了意义的标准,只是他的意义标准首先确立在了“实”和“虚”这两个范畴上。关于短语结构,他称为词的配合。吕叔湘根据句子表达的主体态度把陈述句分为叙事句、表态句、判断句、有无句,这是根据语用意义对句子进行的结构分类。因此,吕叔湘构建了“字→词→词组→句子”汉语句法的完整体系,但是与传统句法系统构建有所区别的是他在构建汉语语法系统时无处不做出关于语义或语用的思考。因此,本文认为吕叔湘的句法体系仍旧是“传统的句法系统”。

吕叔湘与赵元任关于语用的处理不同,他从“范畴”和“关系”两个角度构建了一个完整的语用表达层面。“范畴”就是语义类,把表达相同类别的词或语句类型概括到一起,主要专指个别实体来讲。在《表达论:范畴》中吕叔湘分析的“指称”并不是语言学中所讨论的“能指”对“所指”的指称,确切的说更像语用学中语言表达的“指称”范畴,而“关系”是指“两件事情之间的关系”。吕叔湘的语用层面是一个完整的系统,包括组成的单位及单位之间的关系两个方面,整个语用系统与句法系统分属两个层面,并形成了对应关系。

关于汉语的语用特点,之前的很多学者已经有所关注,却没有人能像吕叔湘这样从系统的层面对其单独论述。根据上面所做的分析,尽管吕叔湘涉及到了很多语义方面的问题,但是其所作的分析和论述仍属于语用分析。吕叔湘以自己构建的句法形式系统为“体”,以自己构建的表达系统为“用”,从“体”和“用”两个层面实现对汉语语法体系的全面阐释。如上分析,本文认为吕叔湘构建的是一套“语用—句法”对应的双层体系,这与“语义—句法”的对应有区别。

五、结语

语言研究的“本位”是指系统构建的基础或是基本单位,“本位”问题直接决定了语法体系的构建过程,汉语语法体系的构建同时也是思考汉语“本位”为何的过程。目前学者因为认识角度和理论背景的不同对“本位”的认识存在差异,如徐通锵认为本位是语言的基本结构单位,史有为认为“本位”包含两层含义:一是语法研究的主观系统,一是语法研究的客观系统。但是不可否认,多数学者都认可“本位”是语言研究过程中以某一单位作为基础,进而研究解释其他各级语法单位。本文通过对汉语语法研究中的各种本位观的分析可以看到,不同“本位”的认识和确立直接影响了不同的语法体系的构建,同时,从“句法中心”向“意义中心”的发展内在本质体现的是语言观的转向过程。

[参 考 文 献]

[1]朱德熙. 语法答问[M].北京:商务印书馆,2000.

[2]吕叔湘. 语法研究中的破与立[C]//吕叔湘全集(第十三卷). 北京:商务印书馆,2002.

[3]索绪尔. 普通语言学教程[M]. 高名凯,译. 北京:商务印书馆,1999.

[4]马建忠. 马氏文通[M]. 北京:商务印书馆,1983.

[5]黎锦熙. 汉语语法十八课[M]. 北京:商务印书馆,1958.

[6]黎锦熙. 新著国语文法[M]. 长沙:湖南教育出版社,2007.

[7]朱德熙. 语法讲义[M]. 北京:商务印书馆,1982.

[8]赵元任. 汉语口语语法[M]. 北京:商务印书馆,2005.

[9]邢福义. 汉语语法学[M] . 长春:东北师范大学出版社,1996.

[10]江天骥. 西方逻辑史研究[M]. 北京:人民出版社,1984.

[11]亚里士多德. 物理学·论动物运动[M]//亚里士多德全集(第五卷). 田力苗主编. 北京:中国人民大学出版社,1997.

[12]J·Lyons. Introduction to Theoritical Linguistics[M]. Cambridge Universitiy Press,1977.

[13]胡裕树,范 晓. 试论语法研究的三个平面[J]. 新疆师范大学学报,1985(2).

[14]张 黎. 文化的深层选择—汉语意合语法论[M]. 长春:吉林教育出版社,1994.

[15]张 黎. 汉语意合语法学导论[M]. 北京:北京语言大学出版社,2017.

[16]弗雷格.论涵义和指称[C]//弗雷格哲学论著选集.王路,译.北京:商务印书馆,2013.

[17]徐通锵. 语言论——语义型语言的结构原理和研究方法[M].长春:东北师范大学出版社,1997.

[18]吕叔湘. 中国文法要略[M]//吕叔湘全集(第一卷).沈阳:辽宁教育出版社,2002.

The Study on the “Base”of Chinese Language and the Shift of Language Central Perspective

NAN Hong-yu,YU Hai-yan

(Yancheng Teachers University, Yancheng 224000,China)

Abstract:The study of the central perspective of grammar is directly related to the construction of the grammar system of a language. Regarding “base” of Chinese grammar, on the one hand, it is an understanding of the process of constructing Chinese grammar system, and on the other hand, it is of the direction, perspective, starting point, and focus of Chinese language research. Although different scholars have conducted in-depth and detailed research on various “bases” of Chinese language, this article is based on the perspective of language and explores the shift in Chinese language views through the analysis of the relationship between various bases of Chinese language and language perspectives. The analysis shows that the change of perspective on the base of Chinese grammar research reflects a shift from “syntax-centered” to “meaning-centered”.

Key words:the base of language; language perspective; syntax-centered; meaning-centered

[責任编辑 薄 刚]