革命叙事视阈下如何构建现代农民形象

2024-06-03李骥

李骥

摘要:本文通过研究中国美术革命叙事的基本特征,并分析相关油画作品,旨在探究具有革命性与阶级性特征的农民形象,并以此为基础研究乡村振兴主题油画创作中农民形象的时代性与先进性特征,进而探讨中国油画如何在革命叙事视阈下构建人民集体记忆当中的农民形象。

关键词:主题油画,革命叙事,农民形象,乡村振兴

一、中国美术革命叙事的特征

中国社会在进入20世纪之后,“革命”成为最具现代性的特征以及对社会发展最重要的叙事主题之一。关于“革命”这一概念本身,广义上指的是事物所发生的根本性变革,即某种质的改变,狭义上指的是社会或者政治方面的变革。“革命历史叙事就是要建构一个客观化的历史,这个历史是被事先约定的经典意义所规定的。”新中国成立以来,革命叙事通常被定义为“新民主主义革命叙事”。革命叙事属于意识形态范畴,涉及社会生活的多个方面,如文化教育、科学研究、日常生活等,艺术只占其中很小的一部分。对美术作品来说,一般是通过叙事来生成符合美术家要求的意识形态文本。也就是说,此种叙事“与其被当作一种再现的形式,不如被视为一种谈论(无论是实在的还是虚构的)事件的方式”[1],因为“一个文本,在其最一般的意义来说,是一个社会学的事件,一次符号的汇聚,并通过它来交流构成社会体制的意义”[2]。

在社会主义美术的革命叙事文本当中,农村题材油画作品常常出现,涌现出了大量的农民形象。就这一现象,笔者认为可以从以下三个方面展开讨论:首先,阶级是代表某种生产方式的特殊社会集团。在阶级斗争时期,农民阶级的“阶级身份成了革命的内在驱动力”[3]。而且,“社会阶级是一些事实上客观存在的集团”[4],阶级与阶级斗争理论又是马克思主义的重要组成部分。马克思早在《共产党宣言》中便指出:“迄今一切社会的历史都是阶级斗争的历史。”[5]以工农联盟为基础的无产阶级在中国共产党的领导下,取得了反帝反封建的民主革命的胜利,新中国由此成立。因此,工农形象就代表了无产阶级的形象。其次,社会主义美术对工农形象的塑造所呈现出来的社会意义超出了其他题材美术作品所塑造出来的社会精神与文化价值。尤其是农村题材中对农民形象的描绘所传达出来的社会主义精神就远远超出新中国以前美术作品中同类题材与人物形象所蕴含的社会价值。最后,中国革命叙事注重“强调人民群众是历史的创造者,英雄史观或精英叙事范式受到限制,这一特性符合现代社会大众化的时代特征”[6]。这也是对“以人民为中心”的创作理念的一种坚持与延续。

总之,革命叙事中的农村题材强调人民群众作为历史事件的参与者或者是历史形势的推动者。这种叙事模式有利于推行新的时代精神,扩展革命叙事的内涵。就革命的本质而言,“从理论上看,目前我们理解的红色文化虽然能想到革命,但是却忘却了‘创新的本质,有的甚者抓住‘革命这个‘创新手段不放,认为红色文化直接就是革命……这样的理解只能说是太偏颇了”[7]。因此,分析革命叙事视域下的农村题材油画作品时,我们不能只局限于主题是农民阶级在新中国成立前开展革命斗争的相关创作,而是应该真正认识到革命叙事是在传达一种革命精神,其来自“中国共产党带领中国人民进行民主革命、社会主义建设及改革的具体实践意识。革命意识既然叫作‘革命意识,其必然是对所要革命的社会的一种认知,没有这种认知和思考,不可能产生革命的想法,所以革命意识必然与中国共产党对中国社会性质的认识有着直接的联系。也就是说,中国共产党革命精神从深层次来说是来源于中国共产党对中国社会性质认识的意识发展,来源于对中国社会改造这个过程的实践”[8]。

总体而言,美术作品的革命叙事要坚持以下三个原则:第一,革命叙事要有情节性。顾名思义,革命叙事作为一种叙事模式,必然涉及叙事情节的设计与发生。“一个特殊的历史事件并不是一种作者可以随意塞入故事中某个地方的事件。它应该是一种能够‘促成‘情节发展的事件。情节似乎是一种不断发展的实体。它先于任何特定事件的发生,任何特定的事件都必须根据它促成这一情节发展的程度而被赋予历史性。”[9]第二,革命叙事坚持真实性原则。无论是在文学作品的书写中还是美术作品的描绘中,关于人物形象的表述要体现出作者的自我表述,坚持真实性原则。只有具有真实性原则,才能真正做到传承历史,使革命叙事的生命力获得持久的保障。第三,革命叙事坚持人性原则。塑造人物形象时,革命叙事要遵循人性原则,重视人的基本需要与发展,因为革命是广大人民群众在特定历史时期的共同追求,是面向人民群众对未来的憧憬的一种回应。

综上所述,农民阶级作为中国革命斗争重要的力量来源,具有很强的革命性,无论是在民主革命时期还是社会主义建设时期,都有着非常大的贡献。“我们的党和毛主席,历来是十分重视农民的革命性和他们在革命中的作用的。”[10]革命叙事文本也可以理解为当时人民群众对民主革命的胜利以及社会主义建设的一种记忆。因此,围绕农民形象展开的叙事符合革命叙事的原则。

农民形象已经作为一种集体记忆留存于历史之中。“记忆的形成依托于社会框架和集体记忆。将个人记忆纳入社会框架中,凝聚成‘集体记忆,是记忆形成的必然过程。”[11]集体记忆通常表现为“复数的‘我们”[12]。美术作品中的农民形象也是当时农民群众集体记忆的产物。至于新中国成立以后美术作品中所蕴含的集体记忆的特征就更为明显了。这是因为美术家不是站在个人角度来叙述革命历史,而是站在人民群众的视角来展现革命。显然,这种以集体记忆视角所开展的革命叙事的艺术感召力会更强,更具有道德教育的说服力,同时也更具文化价值与社会效益。总体来看,关于过去历史的回忆,无论对国家还是个人来说都是很重要的,尤其对当时新生的社会主义国家而言更是如此,毕竟“每个时代都必须通过掌握和解释的新努力来重新唤醒自己对过去的回忆,以免忘记过去,失去历史生活的根本”[13]。

二、回顾革命叙事视阈下构建的中国农民形象

新中国成立后,与社会主义美术相关的政策逐步规范化,美术创作上升为一种公共性的国家对知识文化的宣传媒介,同时也是国家意识形态总体统筹之下的一种动员和教育人民群众的工具。首先,从总体来讲,革命叙事是以革命意识形态为指导的叙事系统。其次,从叙事内容来讲,“‘革命叙事不仅是对‘新民主主义革命的讲述,也是对‘社会主义革命和建设的讲述”[14]。最后,革命叙事的对象是中国共产党领导革命组织与革命人士的相关革命活动及其间衍生出的各类现象。中国农民形象不仅是20世纪中國革命叙事美术中最具特色的人物形象之一,而且因为具备革命性、先进性和阶级性等特征,所以延伸出了具有中国特色的现代化农民形象。

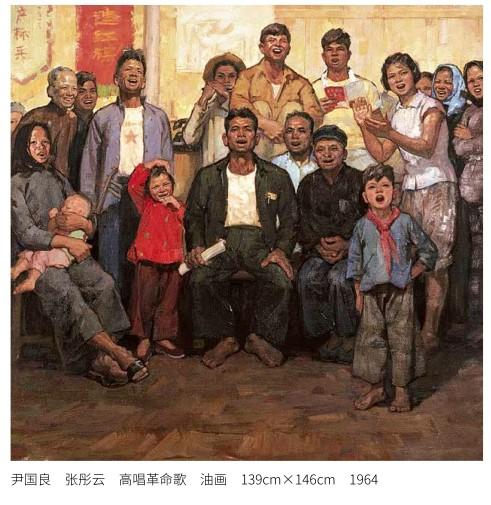

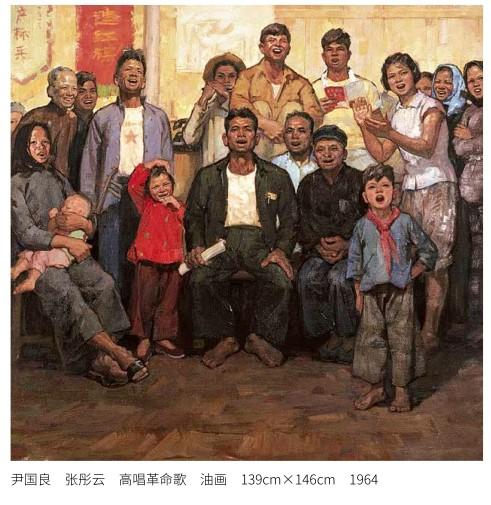

就革命叙事美术作品的创作而言,美术家们在表现阶级斗争这一主题时,通常会选择宏大叙事。宏大场面的叙事很注重对情节节点的设置,因为其既会影响构图设计与人物形象的设置,又有助于突出作品的主题思想。在描绘革命斗争场面的作品中,我们可以看到许多特定年代的中国农民形象,如王式廓的《血衣》[15](1972)、《参军》(1950)、尹国良与张彤云的《高唱革命歌》(1964)、孙滋溪的《天安门前》(1964)等。

王式廓在绘制《血衣》时,就把土地革命艺术化地作为特定的情节节点,浓缩到农民群众对地主的控诉场面之中,塑造出了极具画面张力的戏剧性瞬间。而且,还有一个独具匠心之处是画家将农妇扬起的“血衣”处理成为一座连接黑暗的封建历史与光明的新社会的“桥梁”,可见“情节是对事件的安排,这一定义包含了‘人物与‘行动两方面意思”[16]。笔者在分析《血衣》这幅作品时就是从画中农民形象与画中人物的行动两个方面入手的。对农民形象的塑造以及对相关主题思想的传达需要通过相应的人物动作来辅助实现。画家将高举“血衣”的农妇放在了画中黄金分割线的位置,在视觉上起到了突出主要人物形象的作用。这也是受到了苏联美术创作方式的影响,如苏里科夫的《女贵族莫洛卓娃》即采用过此类图式。画中有失明的农村老妇,还有蹲在地上、手拿契约字据的老农……他们都是代表长期受到封建势力迫害的群体。主席台上站立着单手叉腰的农民,主席台下是手持红缨枪的贫农积极分子……他们都是人民群众中具有强烈革命意识的群体。主席台上的军人则表达出这是中国共产党领导的革命斗争。主席台下瑟瑟发抖的地主则表现了在人民战争的洪流之下,封建反动势力是如此不堪一击。

在西方绘画中,对情节的设计与人物心理状态的表现很常见。在《最后的晚餐》中,达·芬奇巧妙地设计了一个戏剧性的情节节点,并通过这一情节节点刻画了一个暗流涌动的“瞬间”。观者可以通过观察画面中每个门徒的不同反应来探析他们的心理状态。王式廓在《血衣》中也塑造了一个情感达到高潮的“瞬间”,即农妇双手举起“血衣”的那一刻。观者可在这一“瞬间”开启对画中不同阶级人物心理状态的洞察。

首先,手舉“血衣”的农妇与失明的农妇作为地主恶行的直接控诉者,代表了革命阶级斗争中奋起反抗的农民形象。她们用大幅度的动态表现了对封建势力的抗争。其次,蹲在地上、手握地契字据的老农民以及瘫坐在地上、遭迫害而受伤的农民形象也颇具深意。这些人物的动态及面部表情充分反映出农民因为受到封建势力的长久迫害,长期处于恐惧心理的折磨之中。最后,主席台上的农民与人民战士形成“三角形”的构图形式,表明广大农民群众与中国共产党领导的人民军队站在一起,携手对抗封建地主势力。总体而言,画家围绕“人物”与“行动”进行了情节性设计,正如“亚里士多德将情节界定为‘对事件的安排”[17]。画家是在运用绘画所独有的叙事手法,“突出表现绘制图像与实际物象之间的对应关系,还通过构图体现绘画中的情节结构”[18]。换句话说,画家就是将人物形象与人物动作运用在“虚构”的故事情节之中进行绘画叙事。

就中国20世纪上半叶的革命斗争而言,“红色在中国人的头脑中产生了强烈的条件反射,红色就是革命、就是共产主义、就是无产阶级”[19]。画家描绘的不仅仅是拿一件“血衣”抗争地主的场景,“血衣”上的红色也从视觉层面展现出了农民在革命斗争中的同仇敌忾以及对中国共产党的坚定追随。红色在这里成了一种文化,而“文化的形成必然来自精神,所以红色文化的本源是来自革命精神”[20]。红色的“血衣”就是革命精神的化身。这里出现的红色不只是色彩层面的红色,而更像是一种精神气概。画家笔下的“血衣”也不仅是地主迫害农民的罪证,更是农民阶级对封建地主阶级的宣战书。

王式廓《参军》(1950)中的农民形象则不同,颇具一种统一的革命精神。为了保卫革命的胜利果实,他们正在踊跃报名、积极参军。《血衣》中的农民正处于对封建反动势力的革命斗争当中,由于认知上存在着差异,表现出了不同的精神状态与人物性格。《血衣》所表现出来的农民状态,体现出了一种“自然”状态下复杂的社会构成。《参军》所展现出的农民状态更集中、鲜明,描绘的是从最初分散的“自然”状态经过重新整合之后,兼具革命性与现代性的农民阶级。革命叙事用集体回忆的模式推动革命精神的抒发,就是美术家借助图像文本来完成的。

以尹国良和张彤云的《高唱革命歌》(1964)、孙滋溪的《天安门前》(1964)为例,画中的农民形象展现出了“‘农民这一革命阶级主体所展示出来的新的生活情形和精神状态”[21]。两幅作品皆通过画中的人物形象完成了对那段可歌可泣的革命历史的生动讲述。《高唱革命歌》中,男女老幼高唱着革命歌曲,每个人的脸上都洋溢着幸福的表情。观者虽然听不到歌声,也足以与画中的人物共情。《天安门前》描绘了游客在天安门前合影留念的喜悦场景。就上述两幅油画所描绘的农民形象而言,虽然不像《血衣》与《参军》那样展现出了强烈的动势,但是从革命叙事视角来看,依旧称得上是优秀作品。这是因为,画中所描绘的是农民群众对革命历史的一种回忆,而这种回忆是集体记忆的一种表现。

显然,革命历史的讲述是为了“建构国人在这革命建立的新秩序中的主体意识”[22]。这里提到的“主体意识”就是农民形象所蕴含的革命精神。这种革命精神不仅是阶级斗争中那种不怕牺牲的革命英雄主义精神。农民形象因为具有革命性与历史性特征,所以便于用图像文本的形式来诉说革命历史。至于农民形象的时代性与先进性特征,则需要观者立足于21世纪的文化视阈之下才能真正体味出来。

三、乡村振兴主题油画作品中构建的现代农民形象

“‘三农问题这个概念的正式见诸报刊发表是1996年。”[23]2018年9月,中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,提出“全面建设社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴,最艰巨最繁重的任务依然在农村,最广泛最深厚的基础依然在农村”。农村已经发生了翻天覆地的变化,农民的生活水平也一直处于上升趋势。关于美术界,文化部(今文化和旅游部)、财政部2006年4月3日发布了《国家重大历史题材美术创作工程实施办法》,带动了国内主题性美术创作的浪潮。关于“乡村振兴”这一主题,美术家们用画笔创作出了形形色色的农民生活图景。

郭健濂、褚朱炯创作的《互联网的春天——农村电商》(2019)完美地展现了农民形象的时代性与先进性特征。画面采用场面式构图,[24]反映出了当下流行的互联网商业模式对乡村经济腾飞的贡献。画面中,居于黄金分割线位置的是一位身穿粉色外衣的年轻女孩——她正在用电脑帮助村民开展农产品的网络销售,这反映出很多当代农村青年在外出学习后并未留在城市生活,而是选择了返乡创业。女孩四周,环绕着她的男女老幼各个喜气洋洋。画面的背景是郁郁葱葱的果林,左侧是人们正在将农产品装箱打包、搬上货车的场景。画家通过对人物形象的塑造与人物动态的设置,表现出在网络科技高速发展的当今社会,农村青年因回乡创业而掀起了农村互联网的发展浪潮。从画中人物的着装来看,农民的穿着已经城市化,没有了以前相似主题美术作品中的“羊皮袄”或者“白毛巾”。这也真实地反映出,随着社会主义现代化发展,广大农民群众已经步入了小康社会。就画中围观的群众而言,有的正在好奇地指指点点,有的在旁边小憩,还有的正在打电话洽谈业务。这样的人物组合营造出了一幅祥和的画面。这些从小生活在农村的青年人用自己在外学习到的知识和专业技能,为乡村经济注入了新的活力。“在信息化时代的作用影响下,我国农业生产建设也搭上了互联网科技的快车,‘互联网+农业成为推动农村产业经济转型发展和农村电子商务经济发展的重要经济形态,并且对于现代化农村产业融合发展与农村电商转型升级有着关键的促进作用,同时是解决我国‘三农问题的有效推手。”[25]画家将革命叙事中对农民形象时代性特征的描绘展现得淋漓尽致。他们所做的,其实就是将乡村振兴战略下农民生产生活的一个个普通瞬间转化为国人的集体记忆。

这样的集体记忆在李节平的《放学了》(2018)中也可以寻找到。这幅画作表现了我国南方新农村的崭新面貌,是对我国农村小康社会的真实再现。该作描绘了南方乡村一个普普通通“放学回家”的场面。画家用照片纪实的形式展現了这个很平常的瞬间。这个瞬间也传达出了画家两个层次的意图:一方面,画家运用了现实主义美术创作所常用的情节性叙事模式,通过动态展现来辅助描绘人物形象,从而直观地传达自己的创作意图。另一方面,画家真实地展现了乡村的美好风光,将这个“瞬间”放置在大众所熟知的场景之中。经过画家的艺术加工,这样一个看似普通而又充满温情的场景被完美记录了下来,使得观者通过这样一个瞬间,一叶知秋般地感受到当代农村生活水平的明显提高。

四、结语

革命叙事作为社会主义美术重要的叙事模式,在新中国成立之后,凭借鲜明的革命性与阶级性特征,对社会主义美术的发展起到了相当大的作用,同时也塑造出了众多具有时代特征的农民形象。在科学技术高速发展的当今社会,革命精神的内涵已不再仅限于革命意识与革命斗争等特定的时代精神产物,而是也彰显出了时代性与先进性。革命精神实质上是一种创新精神。

注释

[1]海登·怀特.形式的内容:叙事话语与历史再现[M].董立河,译.北京:文津出版社,2005:3.

[2]丹·M.哈里斯,桑重.电影半符号学[J].李小刚,译.世界电影,1997(1):38-54.

[3]罗贵榕.近年来中国革命叙事教育的变化及其思考[J].华北电力大学学报(社会科学版),2020(6):116-127.

[4]雷蒙·阿隆.阶级斗争——工业社会新讲[M].周以光,译.南京:译林出版社,2003:34.

[5]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集·第一卷[M].北京:人民出版社,1995:272.

[6]罗贵榕.中国革命叙事的反思与重构[J].天府新论,2016(5):145-152.

[7]贾微晓.中国共产党革命精神与红色文化理论解析[J].理论月刊,2018(10):62-68.

[8]同注[7]。

[9]同注[1],71页。

[10]朱杰.“劳动”、“知识”与“乡土中国”的危机——以《人生》为中心的讨论[J].文艺评论,2011(3):62-70.

[11]李跃力.集体记忆与历史重述——左翼作家的“左翼文学”回忆[J].广州大学学报(社会科学版),2024,23(1):129-139.

[12]苏珊·S.兰瑟.虚构的权威:女性作家与叙述声音[M].黄必康,译.北京大学出版社,2002:282.

[13]卡尔·诺维特.世界历史与救赎历史:历史哲学的神学前提[M].李秋零,田薇,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2002:26.

[14]郭冰茹.“革命叙事”的转换、扬弃与消解[J].当代作家评论,2008(6):157-163.

[15]笔者需要指出的是,王式廓的《血衣》素描稿(1959)现藏于中国国家博物馆,《血衣》油画稿(1972)现藏于中国美术馆。出于研究需要,本文将二者结合起来进行整体讨论。

[16]申丹,王丽亚.西方叙事学:经典与后经典[M].北京大学出版社,2010:35.

[17]同注[16],36页。

[18]同注[16],255页。

[19]同注[7]

[20]同注[7]。

[21]李祖德.“农民”叙事与革命、国家和历史主体性建构——“十七年”文学的“农民”叙事话语及其意义[J].中国现代文学研究丛刊,2011(1):197-208.

[22]黄子平.“灰阑”中的叙述[M].上海文艺出版社,2021:2.

[23]温铁军.“三农”问题是怎样提出的[J].学理论,2004(9):8.

[24]常锐伦.绘画构图学[M].北京:人民美术出版社,2008:23.

[25]白洁.“互联网+农业”背景下农村电商转型升级路径探索[J].核农学报,2022,36(5):1072-1073.