共情传播视域下的唐陵交互设计研究

2024-05-19贾瑞雪张辉

贾瑞雪 张辉

关键词:共情;共情传播;交互设计;文化遗产;唐陵

引言

唐十八陵作为中国历史文化的瑰宝,承载着丰富的历史遗产和文化内涵。然而,由于时间和地理的限制,多数人无法亲临唐陵现场,进而难以全面了解和体验其独特的文化价值。在当代社会中,共情传播在文化传播领域中扮演着重要的角色,它强调个体之间的情感共鸣和情感连接,通过共享和体验他人的情感来促进信息传播和文化交流。同时,随着数字化技术的普及与发展,交互设计成为了一个重要的媒介,能够在文化遗产传播中激发共情的效果。唐陵交互设计作为一种创新手段,通过数字化和互动化的方式,将唐陵文化融入人们的日常生活中。文章旨在从共情传播的视域出发,探讨唐陵交互设计实现策略,使唐陵文化在数字化时代展现其独特魅力。

一、共情传播视域下的文化遗产传播

(一)共情传播的概念:“共情”最初是一个美学的概念,德国哲学家罗伯特·维舍使用德文词语“Einfuhlung”来描述这种现象,后来美国心理学家爱德华·泰坦纳首次引入了英文单词“Empathy”,将共情定义为个体能够通过想象自己处于他人的处境中,理解并分享他人的情感和体验的能力。近年来,“共情”这一概念向新闻传播学领域的方向发展,学者赵建国在共情概念的界定基础上,将“共情传播”理解为“通过信息的传递、扩散和共享,在一定范围内产生了情感共鸣、共振,产生了相同或相近的情感或情绪”[1]。当前,学界对共情传播的研究主要集中在理论搭建、应用实践以及提升国际传播效力等方面。

(二)共情传播理念在文化遗产设计中的应用:共情理论是文化遗产传播的强大助力,共情的发生离不开交流与传播,共情的表达更是一种传播过程的体现。从共情传播的视角看待文化遗产,通过探索个体或群体与文化遗产之间的认同和归属感,引起认知与情绪上的共鸣,强调了文化遗产传播中主体意识的信息化表达及传递[2]。河南大学的董世斌、安秋慧结合共情传播的相关研究与实践,探索胡同文化的传播路径[3]。清华大学美术学院的曹仿桔、吴琼采用以用户为中心、交互式体验设计方法,为传统村落数字博物馆建设提出建议[4]。天津理工大学艺术学院王婷、李杨从用户共情的角度出发,提出文创产品递进式共情的设计框架[5]。将共情传播的设计理念运用在文化遗产交互设计中,能够提高文化遗产交互应用的用户满意度,进而增加用户黏性,为文化遗产的传播提供新思路。

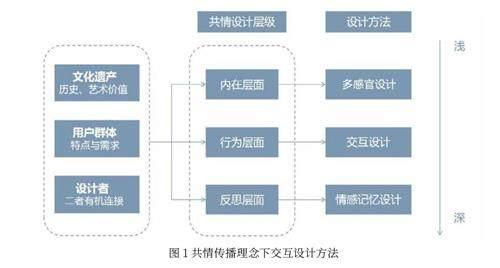

根据唐纳德·A·诺曼在《设计心理学》中提到情感系统由3 个不同但相互关联的层次组成,分别是“内在层面、行为层面、反思层面”[6],通过满足用户在观察、互动和思考层面的需求并进行设计,使共情作用逐渐加深,达到文化传播的目的,如图1 所示。内在共情是人先天具备的,通过视觉可以最直接地获取情感刺激和文化感受,影响人的情绪和行为;行为层面是用户对于界面内容的交互体验、参与形式、信息探索的感受;反思层面是共情设计的最高层次,代表有意識的思维层,在设计中,将文化遗产的丰富内涵与现代生活的习惯、记忆、精神作为契机,触发用户思考时感知传统文化在当代文化中的延续,引起用户的思考。这种递进式的设计方法可以增加用户的参与感和投入度,使他们更深入地理解和体验文化遗产的内涵。

二、文化遗产交互设计研究现状

随着信息技术与数字媒体技术的发展,文化遗产的传播发展迎来了新的机遇,其出现为文化传播提供了新的方式,打破了时间与空间的限制,让用户可以随时随地了解文化遗产的丰富内涵。交互设计作为文化遗产传播的一种方式,可以在保持教育功能的同时,带来有趣的学习体验。

(一)理论研究层面:交互设计又称互动设计,同样注重的是“以人为本”的用户需求。Bill Moggridge 在1984 年的一次会议上首次提出“交互设计”,并将交互设计定义为数字产品、环境、系统、服务与人之间的必要互动而产生的设计行为[7]。Dan Saffer 认为交互发生在人、机器和系统之间,交互设计就是对他们之间关系与行为的设计[8]。江南大学的辛向阳提出交互设计的逻辑由“物理逻辑”向“行为逻辑”转变,即以物为对象到以人的行为作为设计对象[9]。北京电影学院薄一航、姜扬站在交互技术的角度,分别从交互语言与交互形式两个方面分析了交互艺术的发展,表明交互艺术在科学技术支持下越来越丰富与人性化[10]。尽管学者们对于交互设计的描述各不相同,但是一致认同交互设计的本质在于对人的行为进行设计,并借助产品作为载体得以实现。

(二)实践应用方面:文化遗产交互设计应用主要集中科普导览、严肃游戏、虚拟现实等方面,运用新兴的技术丰富展示的互动感与沉浸体验。国外数字化发展起步较早,“口袋博物馆”型的科普导览应用已经相对成熟并得到广泛认可,大英博物馆、卢浮宫博物馆、东京国立博物馆等交互应用包含馆内陈列的多种展品和博物馆新闻、信息、导览路线等内容,不仅注重馆藏,同时也重视与游客之间的交流;谷歌推出的“艺术与文化”“开放遗址”项目,对崖宫(Cliff Palace)、郑王庙(WatArun)等文化遗产建立数字文档,通过交互方式进行虚拟体验并实现资源共享。

国内故宫、敦煌等数字博物馆的建立引领文化遗产展示数字化和虚拟化趋势,为用户提供了更便捷的文化体验,根据目前国内的文化遗产交互设计的优秀案例了解文化遗产传播的应用类型,从应用场景的不同分为在地、在线以及在场3 个方面进行调研与分析。在物理空间中,观众切身“在地”,陈列文物借助交互技术获取更多展品相关信息,使线下的展品离用户越来越近,逐步变得“可看、可听、可闻、可触摸”,目前众多国内外文博馆引进透明OLED 玻璃屏幕打破传统展示形态,在不影响观赏的情况下,呈现图文、视频等内容播放,并实现触摸、AR 等互动效果。在网络空间中,用户“在线”了解文化遗产知识,文物的原始数据被整合为图片、视频、模型等数字信息并上传到网络空间,用户便可以通过移动设备探索文物。根据移动端传播平台的不同,主要包括H5 网页、App 和小程序3 种传播方式,不同传播平台表达方式有所差异。H5 易于分享传播,秦始皇帝陵博物馆、陕西历史博物馆、三星堆博物馆等各大博物馆多借助动态网页技术显示实时内容,以浏览性为主,呈现内容全面;APP 的表达方式最为丰富,形式多样,《胤禛美人图》《榫卯》以独特新颖的交互方式带来展示的趣味性,《妙笔千山》《画境长恨歌》以传统文化作为蓝本,在游戏中以娱乐性的方式获取个性化的学习体验;小程序更注重在浏览过程中的互动性,国宝微展示借助文物三维模型与动画技术提供更加生动立体的展示效果。虚实融合的空间中,观众实现虚拟互联网的实地“在场”,通过搭建虚拟场景,借助虚拟现实、增强现实等技术,将物理空间与现实空间的边界不断虚化,用户将真正实现虚实共生和身临其境,“寻境敦煌”融合建模、游戏、虚拟现实多种技术,身临其境地参与壁画所描绘的故事情节,感受古时洞窟中曾被照亮的场景。文化遗产的交互传播从以文物的“内容”为中心到以人的“参与”为中心进行转变,使文物传播形式由单一平台、单一风格、单向传播到呈现出开放、共享、跨界等新特征。

三、共情传播视域下唐陵交互设计策略

陕西关中地区的唐十八陵具有极高的历史价值和人文价值,堪称世界陵墓史上的奇迹。然而,这些珍贵的文物资源面临自然以及人为的破坏,目前已到了濒危的地步。为了保护唐十八陵文化遗产、传承和弘扬唐陵文化,西安理工大学唐陵研究团队运用多种新媒介手段,对散落在关中平原之上的唐陵石雕、石刻进行创新型数字展示,提供了一个可视化、可共享、可互动、功能丰富、信息全面的数字资源,赋予唐陵文化新的时代意义[11]。因此,文章以共情传播为基点,从内在、行为、反思三个层面对唐陵网站中交互设计的实现方式进行探索。

(一)引起内在层面共情的多感官设计:内在层面的共情来源于用户本能的感受,是无意识的举动或反应,这种感受往往是即刻发生的,能够直接影响用户对于产品的第一印象。界面作为产品与用户沟通的主要媒介,以视觉、听觉为主要载体[12],通过多感官的调动建立与用户之间的有效沟通。

1.色彩、界面布局的视觉风格塑造:在整个唐陵网站中,利用冷色调、高对比度的色系提高用户的关注度。共情传播理念强调,情感表达是设计的核心,而色彩能唤起并表达各种情感,达到传达信息的目的,同时,色彩能给人的心理带来有力的冲击,甚至影响人们在生活中的行为和判断[13]。因此,色彩是影响界面设计中情感体验的重要因素之一。将蓝晒工艺制成的帝陵石雕图像作为界面背景,在视觉效果上呈现出斑驳感和略带晦暗的蓝色色调,突出被人遗忘的传统工艺与消逝的帝陵雕像所形成的情感共鸣,营造出历史的沧桑感和厚重感;以提取自唐代墓室壁画的青绿、黄色作为辅助色,符合文物时代背景下的审美特征,同时该色系对应中国传统绘画色彩的五行观念,以明亮的色彩让用户感受到昔日唐陵的富丽与恢宏,引导用户继续探索,通过把唐陵的场景记忆转变为文化记忆,增强用户对唐陵文化和传统的情感与认知的共鸣。

唐陵雕塑艺术网络平台的核心宗旨是进行文化知识的普及与传播,界面上以常规的矩形布局进行呈现,注重简洁和条理性,以提供用户友好的浏览体验。通过采用块状的形式将庞杂的内容进行规整和分类,背景衬托出前景的设计使页面层次感区分强烈,避免信息层级过多时造成的视觉误差,使信息更加有序地展示给用户,突出呈现唐陵艺术的精华和特色。这种以用户为中心的设计理念,提供了便捷的导航和定位功能,提升搜索效率。

2. 视觉符号的延展创新:视觉符号的提取通常保留文物本身最有辨识度的特征,这些文物的元素信息会代替文字语言与用户产生精神上的沟通与共情,帮助用户在使用时联想起与文化相关的记忆。通过提取与唐陵文化相关的元素来突显自身的文化特色,同时,在考虑视觉审美的基础上,对文化符号进行重新组合和编码[14],呈现出富有独特唐陵文化内涵的视觉效果。

“云上大唐”的标识设计充分体现了数字化的主题,采用像素感的文字营造现代科技的风格,在文字的设计中融入了唐陵雕塑中翼马云纹的形态特征,具有历史文化的内涵;在文字的表现手法上,运用了白描的技巧体现线条的质感与纹理,增加了图形的层次感,使整体设计简约又不失美观。在图标按钮的设计上,唐陵石狮交互界面利用简洁而富有表现力的外轮廓线条赋予唐陵文化现代化特征,其中“趣味游戏”的图标中,将唐元陵翁仲冠帽元素与游戏设备进行视觉结合,更具有辨识度和记忆点;“现实场景”图标将敦煌莫高窟飞天中飘逸的肩绕巾进行简化与抽象,并与数字进行融合,仅保留肩绕巾独特的飘逸感与流动感,以简洁而清晰的方式传达图标的含义。

3. 调动多感官的应用:多感官调动已作为设计发展的新趋势,除了调动用户视觉层面的体验外,还可以充分调动用户的听觉、触觉,构建全方位、立体化的感官体验。唐陵网站背景结合蓝晒工艺制成,融入磨砂纸张的质感以及图像上的纹路颗粒,使背景更具层次感和真实感,提供更细致的用户体验。在唐陵游戏漫游中,利用音乐调动用户的听觉体验,选取与唐陵文化相符的柔和轻缓的古典音乐,为游戏营造出独特的氛围,使用户在轻松、宁静的环境中深化对唐代文化的理解与感知。

(二)引起行为层面共情的交互设计:行为层面是指用户在与应用程序或产品进行交互时所产生的感受和体验[15]。为了选择合适的互动方式,设计者需要深入研究用户,包括观察和调查用户群体,了解他们对文化遗产的兴趣、知识水平和交互偏好。通过这些研究结果,确定适合用户的交互方式,如游戏化元素、互动故事线或虚拟导览等,此外设计者还需要考虑文化遗产本身的特点,并将其融入交互设计中,让用户在交互过程中感受到文化的丰富性和历史背景。

1. 虚拟场景中引入游戏机制:唐陵历经了数百年的时间,经历多次的变迁和破坏,地面建筑已逐渐损毁和消失。以唐乾陵为例,乾陵为唐高宗李治与武则天的合葬墓,整个陵园规模宏大,分为宫城、皇城、外城三部分,仿唐长安城格局营造,城内有献殿、偏房、阙楼、狄仁杰等六十朝臣像祠堂、下宫等辉煌的建筑群。为了弥补唐陵地面建筑消失的遗憾,唐陵研究团队进行了乾陵遗址的实地考察和数字信息测量记录,通过收集详细的数据和结构信息,利用三维建模软件重建了地面建筑和雕像遗址的模型,并结合虚拟漫游技术将模型元素融入场景中,实现对历史文化场景的再现,让用户可以沉浸式地直觀感受唐陵恢宏景象。同时,在唐乾陵的文化体验中,以第三人称的视角建立游戏机制,可以自主地探索陵园任意场景,并在不同文物或景点中加入交互节点进行信息展示,引导用户对唐陵文化的浅表认识向历史的深入阐释演进,使得用户能够在娱乐化和立体化的参与体验中更深入地了解和感受唐陵文化,减轻了用户被动接受信息的负担,同时提升了文化体验的投入度和积极性。

2. 真实场景中提升互动体验:场景再现是指利用技术手段将现实世界的场景或环境以数字化的方式再现出来,使用户能够在无法到达的地方以沉浸式的方式感受到真实场景的氛围和细节,提供更为便捷的参观方式。唐陵研究团队通过引入数字影像技术,借助全景摄影、环物摄影技术与实景VR 技术实现唐陵全貌的俯瞰,搭建出一个全视角、深层次的展示平台,使用户能够以更广阔的视野欣赏唐陵的景观和细节。交互行为作为用户共情体验的关键立足点,将其引入全景唐陵的展示平台中,不仅可以作为一个静态的观赏工具,还能提供一个互动的环境。以高空视角作为总导览,通过操作可以实现场景的缩放,能够将视野聚焦在特定的区域,或者进行全方位的视觉移动,以便更好地欣赏唐陵的各个方面。研究团队还在唐陵石刻区域划分出多个交互热点,这些热点可以被用户点击,从而触发相关的信息或细节展示,且层级模块明确,交互关系简单,实现不同层级场景之间的自由切换。通过交互操作,用户可以了解陵园信息、总览陵园遗址、聚焦单体雕塑,为用户提供了一个全新的交互式学习和探索的方式。

另外,借助倾斜摄影技术,研究团队对唐陵雕塑进行高分辨率的拍摄和数字化处理,从而还原出每个雕塑的形态、纹理和细节。用户可以通过展示平台,自由选择感兴趣的雕塑进行欣赏和研究。同时,由于数字化展示的特性,用户可以通过交互操作旋转、放大或缩小雕塑的视角,以便更好地观察和理解每个雕塑的细微之处。倾斜摄影技术的应用,提升了展示的逼真度和互动性,将枯燥乏味的文字信息变得生动有趣,用户可以通过平台,深入了解唐陵雕塑的艺术价值和文化内涵,同时也促进了唐陵文化遗产的保护和传承。

3. 故事叙事推动情节发展:“讲故事”作为一种叙事手段,是进行文化传播的有效途径之一,故事叙事具有一定的价值引导属性,通过对文化进行符号化的再现,形成完整的故事叙事结构,达到价值观念引导与文化认同的目的。研究团队以唐陵雕塑被破坏的因素作为切入点,采用动画形式将严肃的历史题材进行呈现,通过引入特定的故事情节和角色设定,展现唐陵雕塑被破坏的原因和过程,并根据他们的行为表现,使用户更好地理解雕塑面临的挑战和保护唐陵文化遗产的重要性。同时交互技术的介入,为故事的发展提供了更多的可能性和参与性,使用户能够通过交互操作与故事互动,增强对故事的投入和情感共鸣。

(三)引起反思层面共情的情感记忆设计:反思层面的设计聚焦于发现产品与用户之间的情感契合点,给用户持续的情感投射,这个反应往往是长效的,使用户在体验之后能够留下深刻的记忆并形成有意识的思考和反思,从而认识到传承传统文化的重要性,进而培养文化自信。在当今信息充斥的社会中,大众接触到的信息往往是零散而短暂的,要在用户中留下长久的记忆点,必须降低用户与文化深度接触的门槛,打破历史文化与用户之间的认知壁垒,通过有“温度”的信息传达,激发用户共鸣。

1. 文物形象的卡通化呈现:在唐陵翁仲服饰的交互设计,如图2 所示,以服饰表现为基点,通过提取唐陵文化中原有的传统符号或色彩等元素,并融入自身的情感及审美,实现对翁仲雕塑的重新诠释与现代化表达。通过采用简洁明快的线条和造型风格,以及鲜艳的色彩将翁仲形象卡通化,卡通形象通常能够跨越年龄和文化的界限,打破传统形象的庄严和肃穆感,使之更具活力和可爱度,符合现代审美趋势。这样的设计策略能够在传播过程中更具有亲和效应,快速吸引观众的目光,使他们更容易与翁仲形象建立情感连接,并形成记忆点。此外,在交互设计中充分考虑用户个性化定制的需求,用户可以参与设计翁仲形象的服饰、颜色或配饰,根据自己的喜好和兴趣进行定制,更加投入到交互过程中,增强其参与感和探索欲,通过提供个性化定制的选项,可以使每个用户都能够在翁仲形象中找到自己的独特性和认同感。

在唐陵网站的文创模块中,唐陵文化同样多以卡通化的形象进行呈现,“唐陵瑞兽”表情包以唐陵石狮为创作原型,通过卡通化的形象和丰富的表情设计,如开心、生气、惊讶等,瑞兽形象能夠更好地传递用户的情感和心情,增加表情包的趣味性和互动性;在“乾陵”系列文创产品设计中,将唐代侍女的形象进行融入,以风趣幽默的卡通画面重构司马道石刻形象,通过幽默的表情、夸张的动作和有趣的情节吸引用户的注意力,并使其更容易与文化形象产生共鸣。这样的设计能够将唐陵文化注入现代生活中,进一步推动唐陵文化的传承和发展。

2. 雕塑形象的立体化展示:在唐陵文化中,六骏的形象在唐十八陵中唯昭陵独有,采用高浮雕手法,以简洁的线条和准确的造型,生动传神体现出战马在不同情景中的体态特征,然而,传统的平面化文物展示已不能完全满足用户对文物多维度观赏的需求。为了更好地展示昭陵六骏的独特之处,唐陵研究团队利用计算机辅助技术将原本平面的六骏形象以三维形式进行重新构建,还原六骏在历史中的真实形象,使其在虚拟环境中具有立体感和逼真的外观。为了更好地了解六骏的特征,感受其文化特色,结合交互手段实现自由选择观赏角度,并对六骏的马鞍配饰进行拆分展示。不仅能细致地欣赏六骏特色,还帮助用户感受当时的文化氛围和审美风格,鼓励用户思考六骏的象征意义、文化价值,激发用户对唐陵文化的兴趣和研究的热情。

总结

随着数字技术的迅猛发展,为文化遗产的呈现和传播提供了全新的设计方案。交互设计成为连接用户与文化遗产之间的桥梁,使得文化遗产的传播朝着更个性化、互动性的方向发展,丰富了文化的学习体验。在共情传播理念指导下的交互设计可以更好地适应用户的认知与情感需求,减少输出成本,促进文化遗产高效率地传播,为文化的传播提供了更广阔的空间。文章针对唐陵雕塑艺术网络平台中的交互设计,从“内在、行为、反思”3 个情感层面进行分析并提出设计策略,以共情传播的视角拉近唐陵文化与用户之间的距离,增强用户对唐陵文化遗产的理解和认同。