免疫检查点抑制剂相关结肠炎的研究进展

2024-05-18孟肖娜孙旭刘怀民

孟肖娜 孙旭 刘怀民

郑州大学附属肿瘤医院(河南省肿瘤医院)中西医结合科 (郑州 450008)

免疫检查点抑制(immune checkpoint inhibitors,ICIs)通过阻断PD-1 或CTLA-4 与其配体结合,从而阻断负向调控信号通路,促进T 细胞活化,提高机体的免疫反应。由于这类药物通过增加宿主免疫反应、破坏免疫稳态和增强促炎活性来发挥作用,因此它可以诱导与炎症相关的不良反应从而累及多个器官系统功能受损,引发不同的临床症状称为免疫相关不良事件(immune-related adverse events, irAEs),通常涉及皮肤、垂体、肾上腺、呼吸和胃肠道系统[1]。严重影响患者生活质量及治疗的依从性。ICI 相关结肠炎是免疫治疗中常见的一种毒性反应,但其严重程度不等,轻则可导致免疫治疗中断、重则可危及生命。本文针对其临床特点、发生机制、治疗及预测手段进行综述,旨在对ICI 相关结肠炎进行更有效的临床管理提供思路。

1 ICI 相关结肠炎的流行病学

1.1 ICI 相关结肠炎发生率 胃肠道系统irAEs在ICIs 治疗中出现的中位时间为5 个月[2]。有研究指出,在ICIs 治疗环境中的患者,其ICI 相关结肠炎的发病率高达40%。与PD-1/PD-L1 抑制剂相比,CTLA-4 抑制剂诱导的结肠炎具有更高的发病率和死亡率,15%的患者则有3 级以上严重结肠炎[3]。在与接受ICIs 治疗出现的irAE 相关的死亡事件中,结肠炎占比达37%[4]。接受PD-1 抑制剂治疗的患者通常在治疗开始后2 ~ 4 个月出现ICI相关结肠炎,对于接受CTLA4 抑制剂治疗的患者5 ~ 10 周内出现结肠炎或腹泻的几率更高[5-6]。

1.2 ICI 相关结肠炎的风险因素 迄今为止,尚无指南明确 ICI 相关结肠炎的高危人群。然而已有研究证实,腹泻和结肠炎发生率与CTLA-4 抑制剂的剂量有一定相关性。一项关于伊匹木单抗的随机试验显示,3 ~ 4 级腹泻和结肠炎的发生率在剂量3 mg/kg 治疗者中分别为6%和2%,而在剂量10 mg/kg 治疗者中分别为10%和5%[7]。ICIs 联合治疗比单一治疗发生腹泻和结肠炎的风险更高、时间更短、程度更加严重。研究发现,在接受双重ICI 联合治疗的患者中ICI 相关结肠炎发生率高达40%,尤其是当联合使用纳武利尤单抗和伊匹木单抗或度伐利尤单抗和曲美木单抗时有更高的严重结肠炎风险[8-9]。

既往自身免疫性疾病增加了ICI相关结肠炎发生的风险。ABU-SBEIH等[10]在对102例接受ICIs治疗的炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD)患者的预后进行分析后报告,与没有基础性IBD的患者相比,IBD 患者更容易发生胃肠道不良事件,有20%的患者可发生3 级以上严重结肠炎。服用药物可能会因肠道微生物组成发生变化而导致ICI 相关结肠炎的发生,免疫增强药物可降低ICI 相关结肠炎发病率,而抗生素、非甾体抗炎药会增加结肠炎的风险[11-12]。ABU-SBEIH 等[13]在一项对826 例接受ICIs 治疗的患者进行回顾性分析后发现,在ICIs 治疗后开始后服用抗生素的患者,尤其是使用具有厌氧活性的抗生素,会增加严重结肠炎的风险使ICI 相关结肠炎的发生率更高,生存结果更差。这些证据表明肠道微生物群的失调与ICIs 相关结肠炎存在密切联系。

有研究表明,ICI 相关结肠炎的发生存在遗传因素的影响。一项对102 例接受ICIs 治疗的转移性非小细胞肺癌或黑色素瘤患者进行的研究表明,HLA-DQB1*03:01 与结肠炎的发展之间存在显著相关性[14]。此外也有研究发现,HLA-I 和HLA-A 纯合性与irAEs 的发生有关[15]。

2 ICI 相关结肠炎的发病机制

2.1 免疫引起炎性反应 irAEs 的发生通常被认为由于免疫系统无法区分肿瘤和正常组织抗原,因此产生交叉反应[16]。ICI 相关结肠炎的病理生理学目前尚未完全了解,免疫系统对ICIs 反应和调节机制非常复杂,调节性T 细胞(regulatory T cells,Tregs)被认为是导致ICIs 相关的不良事件的主要因素。ICIs 降低Tregs 功能,消除T 细胞反应调节,进而使肿瘤周边区域的CD4+T 细胞和CD8+T 细胞活化富集、2 型巨噬细胞的浸润进而促进分泌炎症因子导致自身免疫炎症[17-19]。CTLA-4 抑制剂会影响Tregs 功能,使Tregs 成为健康组织中巨噬细胞介导的抗体依赖性细胞介导的细胞毒性的靶点,促进ICIs 相关结肠炎[20]。PD-L1 抑制剂会使FoxP3表达下调并干扰Tregs 分化,导致致Tregs 功能减弱和自耐受性丧失,从而导致irAEs[21]。在PD-L1 抑制剂治疗的患者中,T 细胞的粘膜浸润以CD8+T 细胞为主,PD-1 抑制剂阻断CD8+T 细胞的抑制信号,导致效应基因的持续表达和自身反应细胞的快速扩增。而CTLA-4 抑制剂治疗后以CD4+细胞为主,活化的辅助性T 细胞1(T helper cell 1,Th1)快速扩增,以及细胞因子水平上调。被PD-1 抑制剂和CTLA-4 抑制剂阻断激活的Th1 细胞可以通过增加细胞因子募集的细胞毒性T 淋巴细胞、巨噬细胞和自然杀伤细胞来诱导炎症,使正常肠道被破坏,从而导致结肠炎[21]。这表明CTLA-4 抑制剂和PDL1 抑制剂通过作用于不同细胞亚群导致结肠炎。LUOMA 等[22]最近的一项研究表明,CD8+Trm 细胞和细胞毒性T 淋巴细胞之间的T 细胞受体重叠,表明前者向后者分化可能会破坏上皮细胞屏障功能,导致结肠上皮细胞凋亡,进而导致ICI 相关结肠炎。

此外细胞因子也被证实参与了ICI 相关结肠炎的发生过程。辅助性T 细胞17(T helper cell 17,Th17)/白细胞介素-17(IL-17)轴负责肠道上皮细胞产生趋化因子CXCL8 和GM-CSF,通过募集中性粒细胞并阻止其凋亡以产生炎症反应促进ICI 相关结肠炎的发生[23-24]。当Tregs 基因表达谱发生改变时,有利于抑制γ 干扰素(IFN-γ)介导的Th1 应答,而肿瘤坏死因子(TNF)通过刺激免疫细胞的运输,使ICI 相关结肠炎恶化[22]。然而目前针对信号通路的诱发及参与调节免疫反应的机制,不同类型的细胞和炎性因子发挥的具体作用尚不清楚,未来仍需要大量研究进一步阐明,这也为ICI 所致结肠炎的预防及治疗提供了重要思路。

2.2 肠道菌群及代谢产物 肠道菌群是一个复杂的生态群落,由胃肠道内的共生微生物和致病微生物组成。越来越多的证据表明,微生物群在抗肿瘤反应和调节irAEs 的发展中都非常重要。脆弱类杆菌可通过促进Tregs 发育和白细胞介素-10(IL-10)的产生来减少irAEs 的发生[25]。SUN 等[23]通过对小鼠DSS 结肠炎模型进行双歧杆菌给药发现,显著改变了小鼠肠道中乳杆菌的丰度,这表明双歧杆菌的存在可使其他更丰富的益生菌物种定殖,从而诱导肠道微生物组优化,这种改变的共生群落增强了IL-10 介导的肠道Tregs 的抑制功能,有助于缓解肠道炎症。双歧杆菌或乳杆菌也可通过减少Th17 细胞分化和中性粒细胞浸润,降低血清中白细胞介素-6(IL-6)和细胞趋化因子的水平控制炎症[26]。在一项转移性黑色瘤患者的研究中发现,高厚壁菌属可以通过抑制Tregs 的分化促进结肠炎的发生[27]。

肠道菌群代谢产物如短链脂肪酸(short chain fatty acids, SCFAs),包括乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐,通过激活过氧化物酶体增殖物激活受体(PPAR)-γ 和增强Tregs 功能降低炎症反应在缓解ICI 相关结肠炎发挥作用[28]。吲哚-3-甲醛(3-IAld)是一种微生物色氨酸代谢产物,在ICI 相关结肠炎的小鼠模型中,3-IAld 的缺乏促进炎症因子的产生,破坏了肠道屏障完整性[29]。研究发现多糖A由结肠中的脆弱类杆菌分泌,可以诱导Tregs 功能来预防结肠炎,也可激活CD4+T 细胞以释放IL-10可达到抑制炎症,因此微生物群失调导致代谢产物的缺乏会促使炎性细胞因子的过度产生,进而导致结肠炎[19]。大量临床试验及研究表明,肠道微生物群及其代谢产物不仅可以激活宿主免疫系统促进ICI 相关结肠炎,也可发挥抑制炎症反应的作用。参与免疫反应的细胞、因子及肠道微生物群的组成可能具有预测ICI 相关结肠炎的潜在价值。ICI 相关结肠炎的早期识别与预测对其预后有着重要影响,因此基于对ICI 相关肠炎机制的研究结果可能优化其治疗和风险预测,平衡疗效和毒性,为治疗提供新思路。

3 ICI 相关结肠炎的临床表现及诊断

3.1 ICI 相关结肠炎的临床表现 ICI 相关结肠炎的临床表现没有特异性,最为典型的是腹泻,临床表现包括腹痛、发热、血便、黏液便、恶心、呕吐等,在治疗过程的任何时期均有可能发生,甚至在治疗完成后。腹泻还会导致许多其他并发症,包括肠缺血、肠坏死、消化道出血和中毒性巨结肠等[30]。ICI 相关结肠炎的发展与IBD 相比更加迅速,腹泻更为频繁。

3.2 ICI 相关结肠炎的诊断

3.2.1 实验室检查 ICI 相关结肠炎诊断的“金标准”尚未得到严格证实,需要结合临床表现、实验室检查、内镜及组织学检查进行一系列鉴别后得到明确诊断。在实验室检查中,对于出现腹泻及结肠炎的患者,应通过血常规、肝肾功能及电解质等血液学检查评估一般情况,可以依靠完善粪便病原学检查来排除感染性病因。血便的患者还应与其他引起胃肠道出血的疾病如消化性溃疡、恶性肿瘤等相鉴别。而粪便钙卫蛋白、粪便乳铁蛋白等生物标志物则在鉴别腹泻是否由胰腺损伤、内分泌异常和功能不全等非炎症性疾病引起有一定的参考价值。粪便钙卫蛋白和粪便乳铁蛋白不仅有助于对ICI 相关结肠炎患者是否进行紧急内镜检查的风险分层,同时也可预测疾病状态。粘膜溃疡的患者通常表现出显著较高的平均粪便钙卫蛋白浓度[31]。粪便钙卫蛋白是否可以作为内镜和组织病学缓解的替代标志物并指导ICI 相关结肠炎治疗,目前尚不清楚。ZOU等[32]的一项研究发现,ICI 相关结肠炎患者在接受相关治疗后粪便钙卫蛋白浓度≤ 116 μg/g 和≤ 80 μg/g 可能是分别预测内镜下和组织学缓解的具有较高特异性的最佳截止值。因此确定最佳截止浓度,以预测ICI 相关结肠炎治疗后的内镜和组织学缓解,从而提供一种替代的非侵入性生物标志物来监测疾病状态,以尽量减少频繁的内镜检查。

3.2.2 内镜及组织学检查 ICI 相关结肠炎的内镜特征通常表现为渗出、血管结构丧失、易碎性,黏膜出血、非溃疡性炎症(弥漫状红斑)和黏膜溃疡,病变可弥漫分布,也可呈节段性分布,大约95%的患者多累及左半结肠。组织病理学表征多为固有层淋巴细胞浆细胞增多、上皮内中性粒细胞增加、中性粒细胞性隐窝炎、隐窝脓肿和隐窝中细胞凋亡增多等急性变化[33]。慢性改变则有单核细胞及中性粒细胞浸润、上皮内淋巴细胞增生、隐窝变形(萎缩、扭曲和分支等)、Paneth 细胞化生和基底浆细胞增多等[34]。内镜检查的时机是影响预后的重要因素,具有活跃组织学炎症和高危内镜特征的患者预后较差,应及时完善内镜检查。因此建议所有2 级及以上腹泻和结肠炎患者及时进行内镜评估和组织活检[35]。95%以上的结肠炎患者在左结肠活检时发现炎症,因此灵活度高,更柔软的乙状结肠镜检查更适用于诊断结肠镜检查风险高的患者[36]。

3.2.3 影像学检查 在一项使用伊匹木单抗治疗黑色素瘤的小型研究中发现,CT 对结肠炎相应的阳性预测值为95.8%,但排除结肠炎的作用仍非常有限[37]。然而CT 对于评估ICI 相关结肠炎的灾难性并发症(如穿孔,中毒性巨结肠)具有重要意义,为选择保守治疗或手术提供参考依据。因此CT 作为一种非侵入性检查方法,依然可以可靠地用于ICI 结肠炎的诊断。

4 ICI 相关结肠炎的治疗

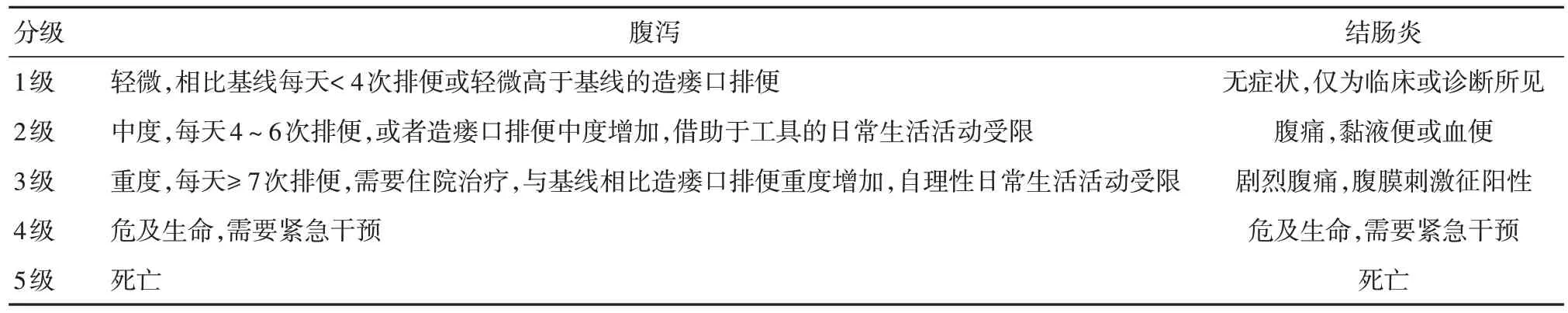

4.1 对症处理 ICI 相关结肠炎治疗原则是及时识别并控制症状,防止复发及避免并发症,并在适当的情况下,重启免疫治疗。参考《常见不良事件评价标准5.0 版》(CTCAE v5.0)[38],根据临床表现将ICIs 相关结肠炎按腹泻及结肠炎严重程度分为5 级(表1)。在已排除感染的情况下,对于轻症(1 级)胃肠道不良反应,给予对症处理及营养支持治疗。包括补液,洛哌丁胺止泻。同时改变饮食结构,无麸质饮食、注意维生素D 及益生菌和益生元尤其是丁酸盐(Butyrate)的补充[29-39]。轻症患者一般情况良好,可继续ICIs 治疗。

表1 腹泻和结肠炎的不良事件分级Tab.1 Grading of adverse events in diarrhea and colitis

4.2 类固醇治疗 尽早的启动全身皮质类固醇治疗可以更有效地控制ICI 相关结肠炎解决症状。2 级及以上患者应首要进行内镜检查,皮质类固醇治疗应在完善内镜检查前尽早开始,通常在等待粪便培养时以排除联合抗生素治疗的感染[35]。2级患者可口服或静脉使用泼尼松[1 ~ 2 mg/(kg·d)],若48 ~ 72 h 内症状无明显缓解,泼尼松应使用最大剂量2 mg/(kg·d),必要时使用肿瘤坏死因子拮抗剂英夫利西单抗,并暂停ICIs 治疗。3 级及以上的重度患者应立即停用ICIs治疗,静脉使用泼尼松/甲基强的松龙(每天1 ~ 2 mg/kg),如症状在48 h内未缓解,应加用英夫利西单抗或维多珠单抗,当症状有所改善时可开始4 ~ 6 周的逐渐减量过程,此时可考虑改用PD-1/PD-L1 抑制剂治疗,而4 级患者则建议永久不能恢复ICIs 治疗。因此暂停与重新使用ICIs 的时机,应根据结肠炎的严重程度来决定,并密切监测腹泻、结肠炎症状的复发。如果口服皮质类固醇治疗在72 h 内没有改善,或患者患有严重疾病无法耐受则应尽快升级为静脉治疗,当出现穿孔及中毒性巨结肠时应停用类固醇药物,并评估是否进行外科干预[40-42]。

4.3 生物制剂治疗 对高剂量激素治疗没有反应和具有高危内镜特征的难治性患者,应在3 d至1 周内使用英夫利昔单抗,于第0 周、第2 周和第6 周应用,初始剂量为5 mg/kg,此时应停止使用ICIs 治疗[9]。维持使用英夫利昔单抗可降低重新开启免疫治疗后ICI 相关结肠炎复发的风险[43]。当患者有抗肿瘤坏死因子药物使用禁忌时,首选的药物是维多利珠单抗。在ZOU 等[44]进行的一项更大的比较研究中,与英夫利昔单抗相比,使用维多珠单抗患者的皮质类固醇治疗时间更短,皮质类固醇减量尝试更少,住院时间更短。

4.4 其他治疗 对于类固醇和生物制剂治疗无效的患者,目前仍缺乏有显著疗效的治疗手段。在过去几年中出现了粪便菌群移植(fecal microbiota transplantation,FMT)、托法替尼、乌司奴单抗等对难治性ICI 相关结肠炎治疗的其他尝试。最新提出的纳米技术通过靶向迁移肿瘤相关细菌(tumor associated bacteria, TAB)及其代谢产物来调整肿瘤微环境(tumor microenvironment, TME)也达到控制irAEs 的发生[45]。近年来,噬菌体疗法调节肠道微生物群的方法也已成为热点,主要用于消除抗生素耐药性菌株和治疗危险或复发的胃肠道感染,对于ICI 相关结肠炎的治疗也有很大的前景[46]。目前上述额外治疗方案仍缺乏大量临床试验及文献证实其安全性和有效性,而且在实际的临床应用中仍存在很多极具挑战性的问题亟待解决。

随着对ICIs 在恶性肿瘤治疗中的作用机制和疗效的认识不断进步,在彻底改变了对晚期肿瘤治疗的同时,ICI 相关不良反应的发生也限制了免疫治疗甚至为患者带来致命打击。临床医生必须能够及时鉴别ICI 相关结肠炎的发生发展,内镜评估,组织病理学特征及危险分级,尽快开展以患者为中心的多学科团队的诊疗,并在安全的情况下重新启动ICIs 治疗。当下一些创新性治疗策略缺乏临床试验及前瞻性数据的支持,在实际临床应用的过程中仍面临很多阻碍。同时发掘更加简便灵敏的检查手段预测风险因素,以改善患者生存结果及生存质量将是未来针对ICI 相关结肠炎研究的重中之重。

【Author contributions】MENG Xiaona wrote the article (drafting and modifying the content); SUN Xu revised the article, LIU Huaimin reviewed the article. All authors read and approved the final manuscript as submitted.

【Conflict of interest】The authors declare no conflict of interest.