聚焦小学数学核心概念的结构化教学路径构建

2024-05-17陈军艳陈静安

陈军艳 陈静安

摘要:小学数学教师在教学中应结合数学学科自带结构、自成体系的特点,关注整体知识的建构,突破教材自然单元禁锢,聚焦反映各个主题学科本质的核心概念,打破孤立的“一节课”局限,将教学的起点定在“一类、一组、一系列课”架构上,进行结构化的教学设计与实施。

关键词:核心概念;结构化;量感;路径

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下通称“新课标”)在课程理念、学业质量描述和课程实施中都明确提出了结构化教学要求。教师在教学中应结合数学学科自带结构、自成体系的特点,关注整体知识的建构,突破教材自然单元禁锢,聚焦反映各个主题学科本质的核心概念,打破孤立的“一节课”局限,将教学的起点定在“一类、一组、一系列课”架构上,进行结构化的教学设计与实施。量感主要是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知,具体表现为知道度量的意义,能够理解统一度量单位的必要性;会针对真实情境选择合适的度量单位进行度量,会在同一度量方法下进行不同单位的换算;初步感知度量工具和方法引起的误差,能合理得到或估计度量的结果。从量感的内涵及具体表现可以看出,度量是其本质,度量单位是其核心概念。为此,笔者聚焦“度量单位”,以关键课例为载体,细化素养目标,设计结构化课程,凸显素养在不同学段的一致性的同时,关注其阶段性的发展与进阶,实现了由教师教的结构化到学生学的结构化之间的衔接与转换。

一、梳理教材编排,确定关键课例

通过对现行人教版数学教材中“量感”相对应内容的梳理,笔者发现共有“认识货币”“质量单位”“长度单位”“面积单位”“体积单位”“角的度量”六个部分的内容,各部分内容之间有一定的共通性:在尝试测量的过程中感受到统一度量单位的必要性;在多维的体验活动中逐步形成度量单位的概念表象;在实践运用中感受与生活的密切联系。基于对教材的梳理和分析,笔者确定了“量感”相对应知识内容的关键研究课例。

其中,关于质量,在二年级下册“克和千克”单元,笔者将关键课例确定为“克和千克”;在三年级上册“测量”单元,将关键课例确定为“吨的认识”。关于时间,在三年级上册“时、分、秒”单元,将关键课例确定为“秒的认识”。关于长度,在二年级上册“长度单位”单元,笔者将关键课例确定为“认识厘米”;在三年级上册“测量”单元,将关键课例确定为“毫米的认识”“千米的认识”。关于面积,在三年级下册“面积”单元,笔者将关键课例确定为“认识面积和面积单位”“长方形、正方形的面积”;在四年级上册“公顷和平方千米”单元,将关键课例确定为“公顷的认识”;在五年级上册“多边形的面积”单元,将关键课例确定为“平行四边形的面积”。关于体积,在五年级下册“长方体和正方体”单元,笔者将关键课例确定为“体积、体积单位”“长方体、正方体的体积”。关于角的度量,在四年级上册“角的度量”单元,笔者将关键课例确定为“角的度量”。

二、细化素养目标,制订课时目标

每一个核心素养的内涵都包含了多个具体表现,这些素养都需要日积月累、潜移默化地渗透与培养。同时,每一个核心素养的具体表现不可能只在一个知识内容中体现,需要通过同一知识内容的螺旋上升、不同领域知识的相互交融才能实现目标达成。因此,细化素养目标,将素养目标进行分解,制订相应的单元素养目标和课时素养目标具体表现,是将抽象的核心素养与具体的行为对接的有效手段。下面,笔者以“长度单位”的关键课例“千米的认识”为例进行说明。

量感素养目标为:对事物的可测量属性及大小关系的直观感知。内涵表现在:知道度量的意义,能够理解统一度量单位的必要性;会针对真实情境选择合适的度量单位进行度量,会在同一度量方法下进行不同单位的换算;初步感知度量工具和方法引起的误差,能合理得到或估计度量的结果。单元素养目标为:经历实际测量的过程或借助生活经验,感受“毫米、分米、千米、吨”等度量单位产生的必要性;在测量活动或生活中,会选择合适的长度、质量单位进行度量;知道常用的长度单位间、质量单位间的关系,会进行简单的单位换算;能合理得到或估计长度、质量等度量的结果。课时素养目标为:在实际生活情境中感受较长距离需要更大的长度单位,理解“千米”产生的必要性;知道“1000米=1千米”;在实际活动中,借助不同的标准(长度、时间、步数等),通过推算、想象逐步形成“1千米”的认知;能选择熟悉的参照标准,合理运用多种估算策略估计较长的距离。

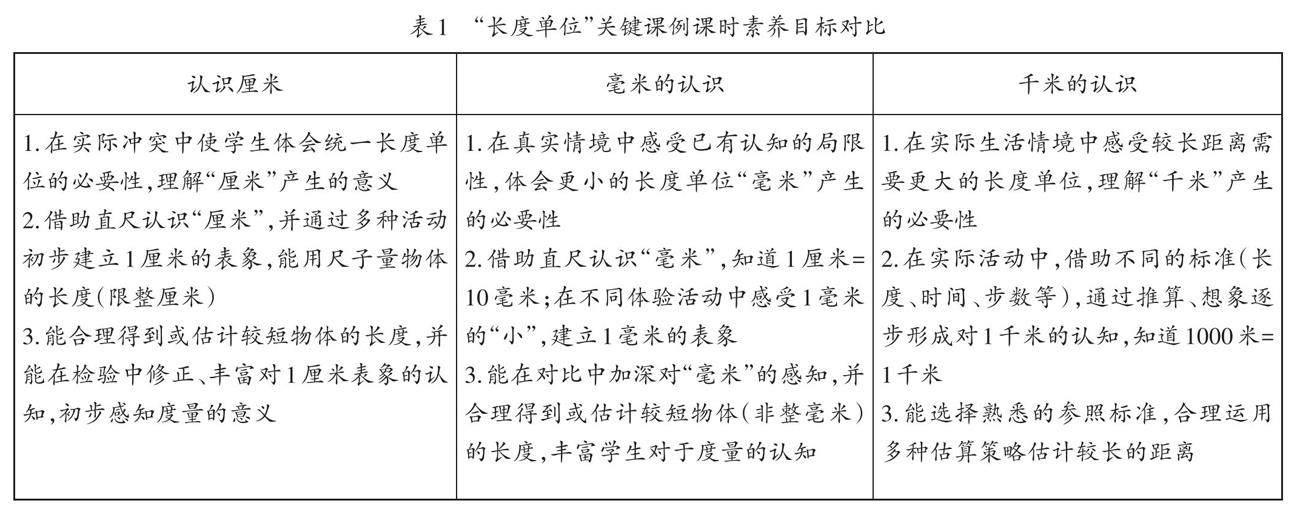

在制订“长度单位”三节关键课例的课时素养目标的过程中,通过观察、对比、分析我们发现,关键课例之间存在着共性,均指向“度量单位产生的必要性”“建立度量单位的表象”“选择合适的度量单位度量(估测)”三个具体表现。此共性指引教师进行结构化课程的设计与实施,最终达成素养目标具体表现的一致性(见表1)。

三、剖析共性与进阶,设计结构化任务

(一)对标素养目标,设计表现性任务

制订好的课时素养目标如何落地呢?最主要的抓手就是设计真实的、具有开放性的表现性任务。我们聚焦核心概念,把握三个关键点进行结构化任务的设计:一是课时核心任务必须与课时素养目标相匹配,而且能让素养目标的具体表现在任务推进过程中得到真实体现;二是各个课时的核心任务都聚焦于素养目标的具体表现,形成任务的结构化,体现素养发展的一致性;三是各个核心任务能适应不同学段核心概念的发展,由浅入深,层层递进,螺旋上升,凸显素养发展的阶段性特点。

基于以上三个关键点以及课时素养目标的共性,我们关注“在真实情境中经历认知冲突产生过程,体会统一单位或产生新单位的必要性”“在多种体验活动中建立标准量的表象,积累活动经验”以及“经历估测、检验、修正的过程,培养估测意识和能力”三个方面,设计了“长度单位”关键课例的表现性任务,实现任务的结构化及学习进阶。

关键课例“认识厘米”“毫米的认识”“千米的认识”的课时素养目标共性,其一是产生冲突或需要,感受度量单位统一或产生的重要性。其核心任务分别是“课桌有多长”“数学书的长、宽、厚分别是多少”“完成数学日记:填写合适的单位”,任务实施分别是“量一量,说一说”“量一量,说一说”“填一填,说一说”,课时素养目标进阶点均为加深对度量单位产生的实际意义的理解,课时素养目标进阶分别具体表现为:拃数不一样,需要统一的长度单位;会用直尺测量,不够1厘米,产生认知需要,更小的长度单位产生;家到学校比较远,用米不方便,需要更大的长度单位。其二是“认识度量工具,建立标准度量单位的表象”。其核心任务分别是“1厘米有多长”“1毫米有多长”“1千米有多长”,任务实施分别是“比一比,找一找”“比一比,找一找”“想一想,算一算”,课时素养目标进阶点均为度量工具要素的共性感知;标准度量单位量感(身体尺)的建立;体验活动经验的积累,课时素养目标进阶分别具体表现为:认识直尺,用手指比出1厘米;进一步认识直尺,发现厘米与毫米的关系,用手指缝比出1毫米;认识卷尺,伸开手臂,手拉手建构10米的标准量后推算,借助时间、步数等推算、想象1千米的长度。其三是“会使用度量工具进行测量,并以身边的物体做参照估测及应用”。其核心任务分别是“这支蜡笔有多长”“这枚图钉有多长”“你家到学校有多远”,任务实施分别是“估一估,量一量”“估一估,量一量”“估一估,算一算”,课时素养目标进阶点均为体感与数感的综合感知;感受度量的本质就是度量单位的累加;估测意识与经验的积累,课时素养目标进阶分别具体表现为:有幾个1厘米就是几厘米,初次感受度量的累加;基于活动经验与对度量的理解,明晰有几个1毫米就是几毫米;基于并突破已有方法,先确定标准,再累加、推算:感受几个标准量的累加,进一步体验度量的意义。

(二)基于层级表现,实施表现性任务

设计完成的结构化任务在课堂中又该如何推进与实施呢?关键在于设计表现性任务的同时,做好该任务下学生表现层级的分析与描述,让教师对于学生在完成真实任务过程中不同层次的表现做到心中有数,能更好地进行课堂即时反应与有效推进,形成良好的“双主”对话与深度卷入。学生在这样的开放性任务的完成过程中,既能充分表达自己的观点,又能对同伴的不同层次的任务表现进行理解、评价,同时自我修正、完善,丰富自我的认知,触摸知识的本质,逐步完成核心素养的进阶。

例如,关键课例“千米的认识”核心任务“1千米有多长”有两个具体任务目标,一是选择自己喜欢的长度,说一说1000米有多长。要求学生在提供的素材(10个小朋友手拉手的10米、100米的直跑道、200米的操场等)中,选择标准量进行累加、推算、想象,初步建立1千米的表象。学生表现层级描述为:水平1——能模糊感知1000米很长,但不能结合素材进行具体描述;水平2——能感知1000米很长,有结合素材进行描述的想法,但表达不准确;水平3——能清晰感知1000米很长,并能结合其中一种素材进行具体、准确地描述,但不能建立1000米的表象(如知道1000米是1000个小朋友手拉手那么长,可并不能真正感知到底有多长);水平4——能清晰感知1000米很长,并能结合多种素材进行具体、准确的描述,同时在推算、想象过程中能结合生活经验,初步建立1000米的表象。二是请学生根据提供的信息(步数、时间),说一说从校门口出发到哪里是1千米。要求学生能借助生活中常见的可测量的时间、可数的步数等,推算、描述并推断1千米的长度,并基于导航动态演示出现的上学路上熟悉的建筑物的1千米的距离进行体验,以“可见、可数、可测”来描述,深化对1千米的表象的感知。学生表现层级描述为:水平1——给出走100米的步数和时间,无法准确理解及推算出走1千米所需要的步数和时间;水平2——能基于走100米的步数和时间,正确地推算出走1000米所需步数和时间,但是对于从校门口出发走到哪里大约是1千米这个问题,无法作出较为准确的关联与判断;水平3——能基于走100米的步数和时间,正确推算出走1000米所需步数和时间,并能大致猜出从校门口出发走到哪里大约是1千米,但无法利用“步数及时间”等参照量进行说理;水平4——能基于走1千米的步數和时间,结合自身经验,较为准确地表达出自己推算“从校门口出发,走到哪里大约是1千米”的思考过程,且估计较为准确。

四、纵横双向关联,建构整体认知

在课堂中有效实施结构化教学的目标是让学生形成自己的数学知识结构与认知结构。尽管教师本身是在进行结构化课程设计下的“教”,但如果只顾着一味地点状输出,知识就还是以散点化的状态存在于学生的认知当中,终有一天会变成惰性知识。那么,如何实现结构化教学“教”与“学”的统一?教师需要在关键节点上帮助学生从整体、系统的角度进行结构化学习方法的建构。

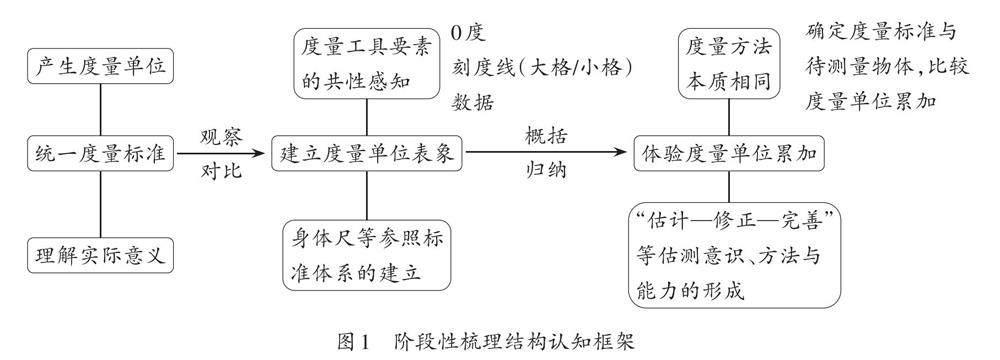

例如,在人教版数学教材三年级上册“测量”单元的“认识千米”之后,关于“长度单位”的认识在小学阶段就结束了,在此关键节点,教师应帮助学生横向建构“长度单位”的认知结构。在建立“长度单位”认知结构之后,教师还可以将“认识时间”“质量单位”等囊括,将不同类的“量”的关键元素进行纵向的梳理,初步形成结构化认知的雏形(见图1)。从中可以看出,不同度量对象下的“度量单位”“度量工具”“度量方法”之间的一致性很明显地得到凸显,围绕度量展开的各个关键概念之间的关联也清晰明了。这样的结构梳理为接下来要学习的“面积与面积单位”“体积与体积单位”以及“角的度量”等测量知识奠定认知基础、积累活动经验,建立结构化的思维方法,为建构更系统的整体认知储力续航。

总之,我们期待在素养导向下,基于素养目标及具体表现的分析,寻找主题内、领域内以及跨领域相关元素的关联,并聚焦这种关联,设计与建构具有进阶性的结构化学习任务,在任务的实施与推进中促使学生进行建构学习反应,在关键阶段的纵横梳理中,实现“教”与“学”的结构化统一。

参考文献:

[1]曾亮,杜琳.以“结构化教学”为核心的小学数学课程图谱[M].上海:上海教育出版社,2022.

[2]刘加霞.学习进阶视角下素养目标表现标准的研制步骤与方法[J].教学月刊小学版(数学),2023(Z1).

(责任编辑:杨强)