《四书管窥》的编纂过程及版本源流

2024-05-15崔翔

摘 要:《四书管窥》是元儒史伯璿积三十年之功力而成的一部学术反思型著作,虽现存版本较多,但大多残缺不全、错讹颇多,版本流传情况亦不明晰。实际上,该书自明初即为两个版本系统并行,以孙诒让玉海楼钞本为代表的民间系统为早期版本,而《四库全书》本所代表的内府系统为修订本。两大版本系统之间存在大量异文,而这些版本异文也是判断版本系统的直接证据。《四书管窥》一书的编纂经历了一个十分漫长的过程,即便是至正六年(1346年)定稿之后,史伯璿也仍在进行该书的修订工作,这也间接造成了传世两大版本系统之间的内容差异。

关键词:史伯璿;版本异文;玉海楼;《四书管窥》;《敬乡楼丛书》

中图分类号:G256.22文献标识码:A

The Compilation Process and Version Origin of Sishu Guankui

Abstract Sishu Guankui (A Glimpse into The Four Books) is an academic reflective work written by Shi Bo-Xuan, a Yuan Dynasty scholar. Despite the existence of numerous extant versions, most are incomplete and riddled with errors, and the edition pedigree is also unclear. In fact, since the beginning of the Ming Dynasty, the book has been a parallel system of two versions, the folk system represented by Sun Yi-rang's Yuhai Library notes is an early version, while the court system, represented by the Siku Quanshu version, is a revised version. There are significant dissimilarities between these two major version systems, which is also direct evidence for determining the version systems. The compilation of the book underwent a lengthy revision process. Even after the finalization of the manuscript in 1346, Shi Bo-xuan was still engaged in the revision of the book, which indirectly resulted in the textual dissimilarities of the two major version systems.

Key words Shi Bo-Xuan; version dissimilarities; Yuhai Library; Sishu Guankui; Jingxianglou Series

《四書管窥》是元儒史伯璿(1299—1354年,浙江温州人)积三十年之功力而成的一部四书学著作。与一般四书学著作惯用的注疏或集解体不同,该书以辩驳朱子后学为中心,故不录经注原文,而仅简要列举各家观点,其主体部分乃是作者撰写的批判之语,可谓一部纯粹的学术反思型著作,具有独特的研究价值。

《四书管窥》一书在明时颇有刊刻与流传,明初著名学者杨士奇称旧刻板在永嘉郡学,黄州府学亦有刊本[1],说明当时已有两种刊本。然而至清代该书便仅以钞本流传,且大多残缺不全,《四库全书总目提要》谓:“刊本皆散佚不传,故朱彝尊《经义考》云未见。此本乃毛晋汲古阁旧钞,《大学》《中庸》《孟子》尚全,惟《论语》阙‘先进篇以下,盖传写有所佚脱。”[2]可见至迟在清初,该书已较为罕见,以至于《四库全书》(以下简称《四库》本)也仅收录残本。不过,此后温州学者孙衣言、孙锵鸣在搜寻乡贤作品的过程中却有幸获得足本,孙诒让在《温州经籍志》中曾记录求得此书的经历,他说:“《四书管窥》明刊本流传绝少,储藏家所传钞本亦多残缺不完。家中父始从邑中项氏假得,见旧钞足本五册,录副弆之。卷首有大意十二条,自明著书之旨……‘先进以下无缺佚,盖罕觏之秘笈也。”[3]由于孙氏的大力推崇,这一被视为珍本秘籍的“足本”逐渐流传开来。民国时期黄群刊刻《敬乡楼丛书》,所据底本即孙氏玉海楼钞本。黄群说:“是书明刻本既散佚,钞本辗转迻写,讹夺滋多。”[4]4b鉴于这一情况,刘绍宽等人以《四书大全》所引《四书管窥》进行校勘,又对其所征引诸家之说进行核实,取得一定的成果。在校勘的过程中,刘氏发现一些异文,但却简单归结为《四书大全》妄改[5]。黄群则认为:“是编纂辑已非一次,又据《东里集》所言,明刻亦非一本,容有彼此异文者。”[4]5a这种认识更为妥贴,但仍是不明版本源流。敬乡楼本在校勘时并未参考《四库》本,实际上,仅就目前广为流传的《四库》本和敬乡楼本对勘,便可发现大量版本异文,二者似乎根本不属于同一版本系统。要妥善解释这种异文现象,必要追溯其编纂过程及版本源流。

近年来,学界逐步发现一些《四书管窥》的年代较早的版本,如《原国立北平图书馆甲库善本丛书》所收两部元明之际刊本残卷[6],瑞安博物馆藏清初钞本[7]等,为解决此问题提供了契机。学者们对这两个年代较早的版本的基本情况及校勘价值分别进行了介绍,但似乎并未注意到大量版本异文的存在及版本系统的差距。本文所谓“版本异文”,是指除部分字句讹误、脱略之外的大段文本的整体更动。基于对该书版本源流及编纂过程的考证可知,《四书管窥》一书的编纂经历了一个十分漫长的修订过程,这也间接造成了传世两大版本系统之间的内容差异。

1 《四书管窥》的版本源流

《四书管窥》现存版本较多。金静文提及有五部钞本,但并未处理版本源流问题[6];詹晓丽论及已知钞本八种,但仅讨论了瑞安清初本与敬乡楼本之间的联系[7],其余钞本之间的关联则仍不明晰。二人皆论及元刊残本与敬乡楼本有个别文字不同,但并未加以具体讨论。其实,两版本分属两大版本系统,二者之间存在大量的文字差异,而这种版本异文恰可作为判断版本系统的直接证据。

通过文本对勘可发现,《四书管窥》一书总体而言可划分为两大系统,即“内府系统”与“民间系统”,这两个版本系统之间差异较大,而版本系统内部差异较小。“内府系统”以徐兴祖校正元刊残本为代表,《四库》本及以《四库》本为底本的湖南图书馆藏清钞本均属该版本系统,明朝官修《永乐大典》《四书大全》所引《四书管窥》也属该系统。“民间系统”以今瑞安博物馆所藏清初钞本为代表,静嘉堂文库藏清钞本、丁丙补钞《文澜阁四库全书》本、孙氏玉海楼钞本、黄氏敬乡楼钞本及刊本等,皆渊源于此本。下面先简要介绍各版本系统情况,再据版本异文分析编纂过程。

1.1 内府系统

《四书管窥》最早有元末刊本,明时尚有修补、流通。万历间清点《内阁藏书目录》,著录《四书管窥》五册,完全;黄虞稷《千顷堂書目》著录为五卷。至清初,刊本便已为世所罕见。朱彝尊《经义考》云“未见”,《四库全书总目提要》称“刊本皆散佚不传”[2]。可见至迟清初,此书便仅以钞本的形式流传。

然而,《原国立北平图书馆甲库善本丛书》中,仍保留两部残损的刊本。其中,甲本今存四卷(《大学》《论语上》《论语下》《孟子》),乙本今残存一卷(《论语上》)。从形式上看,两本均为半叶十二行行二十五字,但甲本版框略大于乙本。甲本卷首署“后学东嘉史伯璿文玑述”,次一格书“门人同郡徐兴祖校正”,乙本则无校正人一栏。甲本、乙本在版式上相似,但绝大部分字迹不同,甲本相对工整,乙本较为凌乱。甲本旧题为明洪武刊本,王重民《中国善本书提要》谓此本即永嘉郡学本,为元刊本;而又以乙本为元刊明修本,理由是乙本内有十分之一为甲本旧版[8]。不过,即便徐兴祖校刻犹在元时,但甲本显然并非初印本,其实际刊刻时间大概已属明初。从内容上看,乙本所存《论语上》虽可补充部分甲本所阙文字,但整体残损严重,且多用俗字,校勘价值不大。甲本《中庸》部分完全丢失,卷首及《大学》《孟子》有大面积阙损,但《论语》部分相对较为完整,可用于补充《四库》本及敬乡楼本的缺损。经徐兴祖校正的元刊甲本校勘精良、讹误较少,可大量订正其他传世本的脱误,可惜残损过多,实属遗憾。

清乾隆年间编修《四库全书》收入《四书管窥》一书,但已非全秩。由于“刊本皆散佚不传”,其所据底本为毛晋汲古阁旧钞,其中《论语》阙“先进”篇以下,卷首《四书管窥大意》亦阙。毛钞本今已不存,但根据大量的对校,可以确定《四库》本所据底本与元刊甲本属同一版本系统。对于多数的版本异文,《四库》本与元刊甲本保持着相对一致,而与其他版本不同。具体证据此不赘述,以下仅举一脱叶问题。《四库》本《大学》“心不在焉”条有“毋乃未好乐忧患焉”[9]701一句,语义不详。对比敬乡楼本及元刊甲本可知,《四库》本于“毋乃未”之下脱两叶(凡1 097字),而其下所接“好乐忧患焉”实乃后一叶之开端[10]。此两叶元刊甲本亦阙,而另一版本系统则不阙。

由于《四库》本与元刊甲本的一致性,其主要的校勘价值便体现在补充元刊甲本阙损的部分。不过,《四库》本毕竟是后钞本,讹误在所难免。例如,《中庸》卷末续添的《中庸一篇大概》是《四库》本所独有内容,如果仅依据文渊阁本,其中“章句四子思曰前章”一句便无法理解。查文津阁本,此句当作“章句曰子思因前章”[11]。《四库》原本现还有文津阁本、文溯阁本,对通行的文渊阁本进行校勘也是必要的。

此外,湖南图书馆藏有清钞本《四书管窥》,钤有“省心阁珍藏”“合肥李氏藏书”印,当为李鸿章兄弟旧藏。该版本半叶八行二十一字,形制内容与《四库》本基本相同,卷首又录《四书管窥提要》,当是据文渊阁本之外的《四库》本誊抄。值得注意的是,此本分卷顺序略微不同。四库馆臣在阙《论语下》的情况下,根据字数将该书分为八卷。其中,文渊阁本的顺序为:《大学》卷一,《论语》卷二卷三,《孟子》卷四卷五,《中庸》卷六至卷八。文津阁本的顺序为:《大学》卷一,《论语》卷二卷三,《中庸》卷四至卷六,《孟子》卷七卷八。湖南图书馆藏清钞本分卷顺序与文津阁本相同。

以上几种版本属同一个系统,姑且称为“内府系统”,明朝官修《永乐大典》《四书大全》所引《四书管窥》也属该系统。实际上,这些由官府收藏的版本在民间流传并不多。国内外现存多个《四书管窥》清钞本,但这些民间钞本在文本内容上与“内府系统”有着较大的差异,完全属于另外一个版本系统。

1.2 民间系统

黄群所谓“是书明刻本既散佚,钞本辗转迻写,讹夺滋多”,是《四书管窥》流传情况的真实写照。据黄氏跋语,其刊刻《四书管窥》所用之底本为玉海楼钞本。玉海楼在今温州瑞安,是晚清学者孙衣言、孙诒让父子的藏书楼。特言“‘先进以下无缺佚”,则其所言残本显然指《四库》本。孙氏所访得的版本不仅是全秩,更保留了卷首十分珍贵的《四书管窥大意》。由于孙氏父子对温州学人的推崇,这一版本系统也逐渐进入世人眼中。

在玉海楼本之外,存世的还有几个同属此版本系统的钞本,如陆心源十万卷楼藏清钞本(今存日本静嘉堂文库),清末丁丙八千卷楼藏清钞本及其补钞的《文澜阁四库全书》本。这些版本虽然并非直接来源于孙氏玉海楼本,但却与之属于同一系统,因为它们的文本内容、形制基本一致,甚至分享着同样的阙误。这足以说明,这些钞本显然来源于同样的祖本。瑞安博物馆所藏清初钞本《四书管窥》,其卷首钤有清初著名藏书家王闻远“太原叔子藏书记”“王闻远印”两印,是目前所能见到的最早的钞本[7],也应是这一版本系统共同的祖本。例如,这一版本系统所载《四书管窥大意》拥有共同的空阙之处,而这些空阙均为瑞安本的破损之处。需要说明的是,今瑞安博物馆虽然是在玉海楼的基础上兴建,但其所藏瑞安本并非孙氏玉海楼本。

与清初的瑞安本相比,黄群所据玉海楼钞本本身也是“辗转迻写,讹夺滋多”的后钞本。鉴于这一情况,刘绍宽等人以《四书大全》所引《四书管窥》进行校勘,又对其所征引诸家之说进行核实,取得一定的成果。然而,该本仍存在大量的讹误与脱漏。例如,卷首《四书管窥大意》第一条,“详简最为得中”“然于学者则皆有益而无损也”二句,敬乡楼本分别讹作“繁简最为得中”“然为学者则皆有益而无损也”,这些讹误或由来有自。考静嘉堂钞本及丁丙所补《文澜阁四库全书》钞本,“详简最为得中”一句不误,而后一句则讹“于”为“为”[12],与敬乡楼本同。瑞安本两处均不误,与元刊甲本同。温州图书馆藏敬乡楼稿钞本,应当是《敬乡楼丛书》刊刻的草稿,其中有不少校补的痕迹。如此处“详简最为得中”之“详”,稿本原空阙,朱笔校补为“繁”,误[7]。由此可见,敬乡楼本的校勘工作存在着一些妄补的行为。浙江文艺出版社曾推出标点本《四书管窥》,以敬乡楼本为底本,然而其版本搜罗绝少,仅用《四库》本进行部分参校,于底本讹误之处往往沿袭,因误致误,尤其是未利用错误较少的元刊本,这就极大限制了该书的整理工作。因此,研究者应当在广泛搜集现存版本、分析版本源流的基础之上,对敬乡楼本进行系统、全面的校勘,以重新整理出一个完整可靠的读本。

2 《四书管窥》的编纂过程

《四书管窥》元甲本残卷及“民间系统”诸版本卷首有《四书管窥大意》,虽有大量缺损,但诸本互补互校可略见其全貌。《四书管窥大意》实际是作者为本书所撰凡例,在其中史伯璿对当时主流的几家四书学著作进行了锋芒毕露的批判。凡例后低一格又有史伯璿至正六年(1346年)之自序,文集收作《续修四书管窥大意序》[13]1。由该序可知,此书最初是以读书笔记的形式呈现。元统元年(1333年),他将胡炳文《四书通》、赵顺孙《四书纂疏》、吴真子《四书集成》、饶鲁《辑讲》四编的笔记聚为一帙,之后的四年间又得到陈栎《四书发明》、金履祥《论孟集注考证》、许谦《读四书丛说》三编,此三编的笔记聚为一帙。后至元丙子(1336年),他将这两帙合而为一,命名为《四书管窥》,并撰写序言(或许即是前述“凡例”)。至正元年(1341年),他又听闻陈栎门人倪士毅,合《四书通》与《四书发明》而编纂《四书辑释大成》,但三年之后才见到该书。由于对《四书辑释大成》的不满,他又开始着手修改,而于至正六年(1346年)撰成,这便是自序的落款时间[13]2。

不过,此后史伯璿显然又进行了一些修订工作。例如,元甲本及《四库》本开篇即出现“愚见写在《外编》”[9]677的字样,而《管窥外编》的始撰时间实在1346年之后。据《管窥外编》自序,史伯璿在完成《四书管窥》后又希望以此体例施以它书,然而限于年老体衰只好作罢。自至正七年(1347年)起,他又将自己平日与朋友问辨所思逐渐收集起来,于至正十年(1350年)撰成《管窥外编》。其中,上卷是“杂集”,是其早年撰写的一些笔记,内容较为驳杂,涉及理学、天文、历法、舆地、释道等诸多方面,无法系于《四书》之下,故为“外编”。下卷是“杂辨”,为近几年朋友问辨随问随答所记,主要涉及经史。与《四书管窥》相比,外编“以一时之言,多臆度附会之私,无考核研究之实” [14]1,可见主要是抒发己见。当然,在此后几年的友朋问辨过程中,他也在坚持修订《四书管窥》。《四书管窥》两个版本系统之间的这些异文,或许即与史伯璿晚年所进行的修订工作有关。

3 版本异文的分析

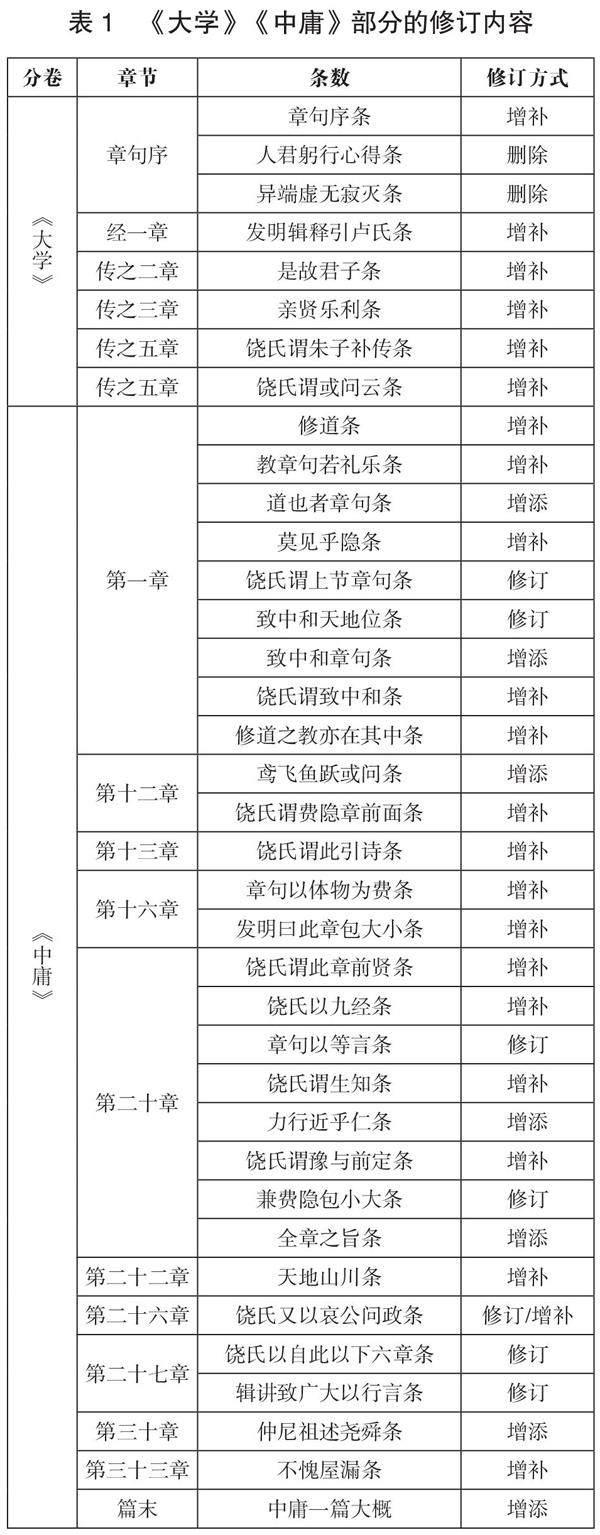

所谓“版本异文”,是指除部分字句的讹误、脱略之外的大段文本的整体更动。对勘发现,相较于民间系统的版本,内府系统的版本对原书进行了大量的修订、增补工作,其中《中庸》最多,《大学》次之,《论语》和《孟子》则改动较少。出现这一现象的原因是,史伯璿此书以批驳当时流行的饶鲁学说为中心,而“饶氏……立意为高,以求多于朱子处,則《中庸》为甚,《大学》次之,《论语》又次之,《孟子》则绝少矣”[15]2b,《中庸》《大学》自然成为史伯璿用力最深者。

因此,这样一种“版本异文”的出现不仅仅是平面化的文本差异,它实际上反映了作者本人思想的不断深化与精进。比较异文可以发现,这一“修订”过程并不只是文本形式的简单润色,而是哲学思想的激烈搏斗。史伯璿在写作过程中经常推翻自己旧有的解释,甚至整条删除而重新书写;又或者得到新材料、新见解,便新增入书中。《大学》《中庸》的具体修订条目及修订方式详见表1。下面以三个个案为例,略加分析。

3.1 “智”字之训的问题

史伯璿在《大学章句》开篇即讨论了“智”字之训的问题,此段内府系统较民间系统多出一段内容。

胡炳文认为朱子对仁、义、礼都有训解,唯独“智”字未有明释,因此他要“窃取朱子之意以补之”。胡氏的训解是“智者,心之神明,所以妙众理而宰万物者也”,后又引用朱子三传沈贵珤的训解[15]1.1a。史伯璿指出,胡炳文所谓的“窃取朱子之意”,实际是朱子《大学或问》“若夫知,则心之神明,妙众理而宰万物者也”一句,此是解释“致知”之“知”,而非“智”,以“知”训“智”则“详于用而略于体”,沈说也犯了同样的错误。到这里问题似乎已经解决,因此他以“不知识者以为然否”结束此段讨论[15]1.1b。

不过,在元刊本及《四库》本中,此后以“又按”开端展开了新的讨论[9]677。史伯璿先补充两则新材料,即饶鲁曾补“智”字之训为“智者,知之理,心之别”,饶鲁弟子程若庸《增广性理字训》也有对“智”字的训释:“具别之理,为心之觉。”对此,史伯璿并未再进行批评,而是怀疑这种补训做法的合理性。毕竟朱子只以“心之德,爱之理”释仁,于义、礼则不取此种形式。不过相对而言,此二说优于前两种,“无已则于二说择取其一乎”,毕竟朱子本人的训解已不可获知。因此他最终的态度是“当兼存之,以候知道者之折衷焉”[9]677。

值得注意的是,内府系统段末后又有小字“愚见写在《外编》”[9]677。考《管窥外编》下卷,确有一条讨论饶氏师弟子这两种说法,史伯璿说:“愚尝于《大学》论胡氏、沈氏补智字之训义有未当,引此二说以俟识者择取其一。然窃又有疑焉,而未敢于彼发之,今请遂言之。”[14]2.22b“二说”即前述元甲本“又按”下所引饶氏师弟子的两种观点,若仅据敬乡楼本,便无法理解此处所指。《管窥外编》用大段篇幅讨论五个可疑之处,后尝试提出自己所补:“知者,心之灵,事之别。”但他认为,这种补训的做法即便有得,也是僭妄之罪难逃[14]2.24b。好在与《四书管窥》相比,《管窥外编》仅仅是“多臆度附会之私,无考核研究之实”,不应书于《四书管窥》之中,所以仅写进《管窥外编》,而以小字“愚见写在外编”缀于文末,读者可去参考,这也体现了史伯璿审慎的研究态度。

3.2 兼包费隐小大之说

朱子《章句》认为《中庸》第十六章“兼费隐、包大小”,而又认为第二十章为“包费隐、兼小大”,二说相似,但又有不同,区分的关键在于如何理解“兼”“包”的具体含义。《四书管窥》先引胡炳文《四书通》,胡氏的解释是:十六章其实只言费隐,未言小大,但其义又可包大小;二十章只言小大,不言费隐,但实际又包含费隐之义。史伯璿认为,此说似有道理,但有两个问题:其一,语焉不详,未明确解释兼、包的具体含义;其二,胡炳文认为二十章不言费隐,其实二十章只是不言隐,并非不言费。

其后的按语,敬乡楼本与《四库》本有较大差异,首先看敬乡楼本。据朱注,《中庸》十二章至二十章这九章是一节。十二章开头提出“君子之道费而隐”,为本节纲领;其后又提出道有大有小,十三、十四、十五章言费之小者,十七、十八、十九章言费之大者,而十六章兼费隐、包大小,二十章包费隐、兼小大。十六章承上启下,二十章则总结本节。史伯璿说:“兼是本章自兼有二义,包则本章可以包涵他章所有之义也。”[15]3.28a十六章言费隐,但不分小大,所谓“包大小”是包括上三章费之小、下三章费之大而言;二十章只说费而不及隐,但其总结上文,故可以包括前章而“兼费隐”。然而,论述完此义之后,低一格又云:“此是往年所见,今思之,二兼字之说无以易矣,二包字之说则未也。”[15]3.29b以“包”为包括他章之义过于狭隘,“包”应当是包括天下万物之理。十六章以鬼神为物之体,天下大小无非是物,故“包大小”;二十章是包道之体用,故“包费隐”。最后他还希望调节两种说法,“至谓本章包他章之义者,亦是此意”,认为二说并不矛盾[15]3.30a。

与敬乡楼本相比,《四库》本收录的此条显然是修订版,因为其将前述两段进行了整合。史伯璿首先优化了兼、包的定义:“兼则二义并列一章之中而不可紊,包则一章总该二者之义而不可分。”[9]914此前他思考的重心是“包”的对象,先是认为包他章,后又认为包天地万物之理,而此处定义则收归到“总该二者”。注文只是说“包费隐”“包大小”,据此理解则“包”只能是“总该二者”。这并不意味着史伯璿推翻此前的解释,他又说:“盖兼有限,包无穷……凡是天地间道理,此章无所不包,虽《中庸》中所言,不过亦是天地间道理,亦在其中耳。”[9]914所谓“总该二者之义”,无论费隐还是小大,都是天地间道理。十六章言“体物不遗”,则费之大者与费之小者皆在其中,故“包大小”;二十章以诚为枢纽,诚包体用,故“包费隐”。由此可见史伯璿的观点处于不断精进的过程。

3.3 陈栎删润他说的问题

史伯璿晚年发现陈栎《四书发明》存在一些删润他说(主要是饶鲁说)以求合于朱注的行为,这一点是其他学者少有发现的。如“仁人心也”一节,最初史伯璿仅指出《四书发明》《四书辑释》所引饶鲁之说“皆与《辑讲》原文小异,参看自见”[15]10.27a,后来他又将“参看自见”修改为“盖皆是删润之以求合于《集注》也”[9]834。又如双峰曾批评朱子以“存于心”解释“以仁存心,以礼存心”,但《四书发明》所引双峰说反倒认同“存于心”。其后,《四书辑释》承继《四书发明》,《四书大全》又承继《四书辑释》[16],这些经陈栎删润过的双峰说最终被收入《四书大全》[17],但却并非饶说原貌。《四书管窥》所引饶说作:“添个‘于字,便与本文不同。”[15]10.14b而《四书辑释》《四书大全》引作:“饶氏曰:‘以是存于心,添‘于字,便可見孟子意……”[17]陈栎虽然意识到了饶说与朱注的显著差异,希望回归《集注》、维护朱子,却又不忍抛弃饶说,这种复杂的心态促成了他删改饶说以求合于朱注的行为。《四书管窥》一书在梳理学界观点时,势必要探本溯源,正是在这种“考镜源流”的学术态度下,史伯璿才能对宋元学术版图演进有着独特的观察[18]。

以上三个个案分析粗略地呈现《四书管窥》一书的修订过程及史伯璿本人的思考过程,由此也可佐证内府系统是修订本这一结论。但由于《四库》本在文本上可能存在的某种不可靠性,似乎也应考虑此种修订是否与馆臣相关。除个别字句改动外,两个版本系统的异文主要体现在《大学》与《中庸》两部,以《中庸》为最多,《论语》部分异文最少。《四书管窥》一书批判的中心点是饶鲁之说,饶说与朱子不同处主要在《中庸》,因此史伯璿用力最深者也在《中庸》,《中庸》部分篇幅近全书之三分之一。《大学》《论语》《孟子》有元刊残本为证,无须多论,修订最多的《中庸》则无。然而,据《四书大全》《永乐大典》等书的引用,可以证明这些异文与四库馆臣无关。民国黄群、刘绍宽等人以《四书大全》所引校勘《四书管窥》,发现其中有不少佚文,因此他们将这些佚文补附于《中庸》卷末[15]4.33a。但经过查证,其所出佚文均见于《四库》本。刘绍宽将这些文本异文归结为《四书大全》妄改[5],失之武断。

4 结语

《四书管窥》是史伯璿积三十年之功力而成的一部学术反思型著作。该书现存版本较多,但大多残缺不全,错讹颇多。实际上,《四书管窥》自明初即为两个版本系统并行,以玉海楼钞本为代表的民间系统为早期版本,而《四库》本所代表的内府藏本为修订本,二者之间存在大量异文。今天阅读研究《四书管窥》一书,必须充分意识到这种版本异文的存在。关于两大版本系统差异的具体成因,还可作进一步的推测。史伯璿《答陈士元》云:“索及《管窥》是编……近日亦为远方朋友借去,屡索未回,坐是无以供命。”[19]陈士元希望借阅《四书管窥》,但却被告知该书稿本早已被朋友借去,且长时间未归还。“民间系统”所流传的早期版本,或许即是在这种借阅过程中被抄写出来的,而由史伯璿弟子徐兴祖校正刊刻的版本则无疑是最终定本。此外,徐兴祖校正过程中对书中引文进行了细致的核对,对一些过于严厉的批评则又进行了删削,从这个意义上说,民间系统的版本或许在一定程度上保留了本书稿本的原貌,亦有其独特价值。总的来说,厘清该书的编纂过程及版本流传情况,既有利于进一步把握元代朱子学的发展状态,也为考察元代隐居学者的著书情形提供了一个重要的研究个案。

参考文献:

[1] 杨士奇.东里文集续编[M].刻本.黄如桂,1550(明嘉靖29年).国家图书馆藏:17.3a.

[2] 魏小虎.四库全书总目汇订[M].上海:上海古籍出版社,2012:1100.

[3] 孙怡让.温州经籍志[M].北京:中华书局,2012:276.

[4] 黄群.四书管窥跋[M]//史伯璿.四书管窥:卷末.永嘉黄氏,1931.

[5] 刘绍宽.四书管窥跋[M]//史伯璿.四书管窥:卷末.永嘉黄氏,1931:4a.

[6] 金静文.元刻本四书管窥考述[J].图书馆研究与工作,2019(8):73-77.

[7] 詹晓丽.清初抄本四书管窥考述[J].温州大学学报(社会科学版),2023(4):86-95.

[8] 王重民.中国善本书提要[M].上海:上海古籍出版社,1983:42.

[9] 史伯璿.四书管窥[M]//纪昀.景印文渊阁四库全书:经部第204册.台北:台湾商务印书馆股份有限公司,2008.

[10] 史伯璿.四书管窥[M]//国家图书馆.原国立北平图书馆甲库善本丛书:第27册.北京:国家图书馆,2014:194.

[11] 史伯璿.四书管窥[M]//国家图书馆.文津阁四库全书.北京:商务印书馆,2005:805.

[12] 史伯璿.四书管窥[M]//永瑢,等.文澜阁四库全书.杭州:杭州出版社,2015:166.

[13] 史伯璿.续修四书管窥大意序[M]//青华集.钞本.民国.温州图书馆藏.

[14] 史伯璿.管窥外篇[M].//黄群,等.敬乡楼丛书第三辑.永嘉黄氏,1931.

[15] 史伯璿.四书管窥[M].//黄群,等.敬乡楼丛书第三辑.永嘉黄氏,1931.

[16] 倪士毅.四书辑释大成(孟子)[M].覆刊本.日新书堂,1813(文化九年).日本内阁文库藏本:8.20b.

[17] 胡广,等.孟子大全[M].刻本.内府,明永乐年间.北京大学图书馆藏:8.31b.

[18] 许家星.宋元朱子四书学诠释纷争及学术版图之重思:以史伯璿《四书管窥》对饶鲁的批评为中心[J].中山大学学报(社会科学版),2022(5):151-159.

[19] 李修生.全元文[M].南京:江苏古籍出版社,1998:442.

作者简介:崔翔,复旦大学哲学学院博士研究生,研究方向为宋元明清哲学。

收稿日期:2023-10-25本文責编:李芳

* 本文系国家社会科学基金项目“朱子学综合研究”(批准号:22VRC173)的阶段性成果。