优化溶栓护理流程联合超早期个性化护理对急性脑梗死溶栓患者康复效果及并发症的影响

2024-05-05张伟周俐红路燕

张伟, 周俐红, 路燕

(新乡市中心医院神经内科, 河南 新乡 453000)

急性脑梗死发病凶险急骤, 若治疗不及时, 会导致患者神经功能出现不可逆的损伤, 影响患者的肢体功能, 随病情进展甚至会导致患者死亡, 危害极大。 溶栓是目前临床治疗急性脑梗死最有效的早期手段, 但因溶栓治疗难度较大, 流程繁琐,对护理工作要求较高, 加上溶栓治疗具有严格的时间窗限制,且可伴多种并发症发生, 因此, 如何保障急性脑梗死患者尽快在时间窗内接受溶栓治疗尤为重要。 优化溶栓护理流程强调对溶栓护理工作流程进行不断优化, 缩短各项护理时间与流程,以防错过溶栓时间窗[1]; 超早期个性化护理强调以患者为主体,尊重其个体化差异与个性化需求, 通过采取超早期的针对性护理以提升护理质量, 加速患者康复进程, 减少患者并发症的发生[2]。 鉴于此, 本研究旨在探讨优化溶栓护理流程联合超早期个性化护理对急性脑梗死溶栓患者康复效果及并发症的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2021 年1 月至2023 年6 月新乡市中心医院收治的急性脑梗死溶栓患者80 例, 随机将其分为参照组(40 例) 和观察组 (40 例)。 纳入标准: 符合 《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[3]中相关诊断标准; 具有溶栓治疗指征; 发病时间<4.5 h; 18 岁<年龄<80 岁; 既往意识与认知正常; 生命体征处于平稳状态。 排除标准: 并发颅内肿瘤或其他恶性肿瘤疾病者; 合并精神障碍者; 近期有脑出血或存在明显出血倾向者; 入组前有肢体功能障碍者。 参照组患者中男25例, 女15 例; 年龄43 ~72 岁, 平均 (56.85 ± 4.70) 岁; 梗死部位: 基底节17 例, 皮层14 例, 脑干9 例。 观察组患者中男23 例, 女17 例; 年龄41 ~78 岁, 平均 (57.03 ± 4.62)岁; 梗死部位: 基底节16 例, 皮层13 例, 脑干11 例。 两组患者的基线资料均衡性良好 (P >0.05), 具有可比性。

1.2 护理方法参照组行常规护理: 密切监测患者生命体征,协助进行预检分诊及病史采集, 创建静脉通路, 加强吸氧护理, 同时对患者病情变化情况作详细记录, 积极安抚患者及其家属情绪, 配合临床医师展开溶栓治疗, 并于治疗后结合患者情况指导展开康复训练。 观察组予以优化溶栓护理流程联合超早期个性化护理干预: (A) 优化溶栓护理流程。 首先成立急性脑梗死溶栓护理小组, 小组成员包括1 名护士长和4 名经验丰富的护士, 由护士长担任总指挥, 定期对小组成员进行培训并考核, 考核合格方可实施后续护理; 溶栓前, 创建绿色通道,在接诊后及时准备溶栓抢救药品、 床位与各种基本设备, 全面搜集患者病史资料, 协助患者展开专科检查, 简化整个就诊流程; 评估患者病情, 迅速配合医师制定溶栓计划, 对部分意识清醒患者给予心理抚慰; 溶栓中, 护理人员密切配合主治医师工作, 准确配制溶栓药物, 对患者血氧饱和度、 心率与血压等生命体征变化情况进行详细记录, 若有异常情况发生及时告知主治医师, 按照医嘱及时进行科学处理; 溶栓后, 将溶栓情况及时告知患者及其家属, 健康宣教治疗后的恢复途径与注意事项; 由至少2 名护士密切监测患者意识状态和生命体征变化,并根据患者实际情况给予人文关怀和生活指导, 同时指导患者摄食、 吞咽等功能训练。 (B) 超早期个性化护理。 ①溶栓后次日。 待患者病情逐渐趋于稳定状态后予以其早期刺激干预,包括: A.视觉刺激。 选择黄色、 蓝色与红色照明灯, 对患者双侧瞳孔各进行15 次反复照射, 8 ~10 s/侧, 3 次/d。 B.嗅觉刺激。 以棉签蘸取适量柠檬水或苦瓜水后, 对患者舌尖进行点涂, 至患者吞咽功能充分恢复后, 予以酸性果汁口服, 3 次/d。C.听觉刺激。 根据患者日常喜好选取歌曲播放, 音量调整为40 dB 左右, 30 min/次, 3 次/d。 ②溶栓后第3 d。 应用气垫床按照从下往上的顺序对患者进行按摩, 协助患者取良肢摆放体位,包括平卧体位、 患侧卧位与健侧卧位, 定期更换, 每2 h 进行1 次。 同时, 结合患者情况, 指导其开展早期主动训练。

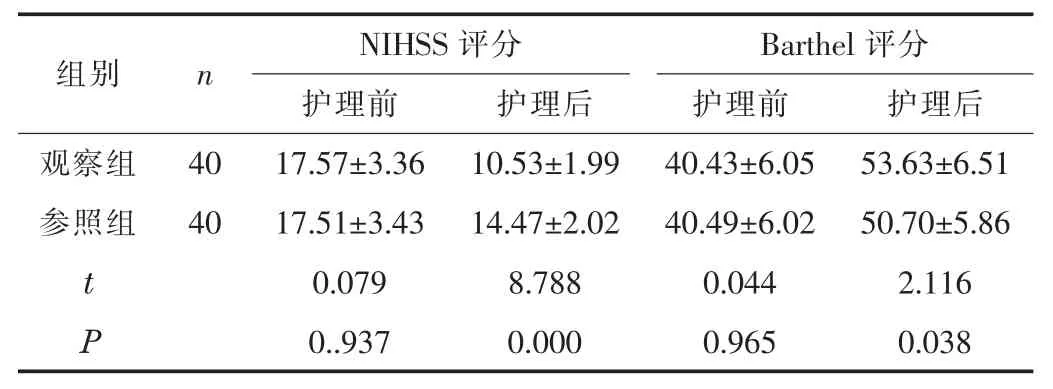

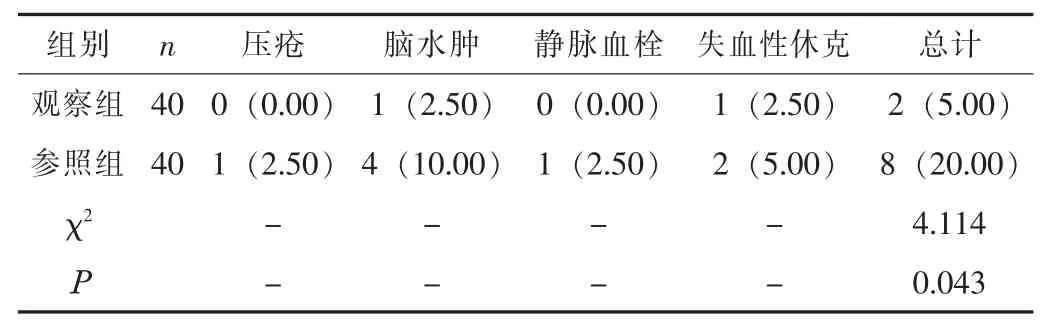

1.3 观察指标①康复效果。 护理前后对两组患者的美国国立卫生院神经功能缺损量表 (NIHSS) 评分、 日常生活能力评定量表 (Barthel) 评分进行测定, 其中NIHSS 评分总分0 ~42分, 分数越高代表神经功能越差; Barthel 量表共10 个项目,总分0 ~100 分, 分数越高代表日常活动能力越好。 ②并发症(压疮、 脑水肿、 静脉血栓、 失血性休克) 发生情况。

1.4 统计学分析采用SPSS 27.0 统计软件处理数据。 计量资料以描述, 行t 检验; 计数资料以率 (%) 描述, 行χ2检验。 P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 康复效果护理后, 观察组的NIHSS 评分明显低于参照组, Barthel 评分明显高于参照组 (P <0.05)。 见表1。

表1 两组患者的NIHSS、 Barthel 评分比较 (, 分)

表1 两组患者的NIHSS、 Barthel 评分比较 (, 分)

?

2.2 并发症发生情况观察组的并发症总发生率为5.00%, 明显低于参照组的20.00% (P <0.05)。 见表2。

表2 两组患者的并发症发生情况比较 [n (%)]

3 讨论

目前, 临床针对急性脑梗死患者早期多采用溶栓治疗, 然而在溶栓过程中不可避免地会出现管腔异常出血等风险事件,加重患者神经功能损伤。 临床实践中, 科学有效的护理在溶栓治疗中发挥重要作用。 常规护理方案以护理人员为主导, 缺乏针对性与连续性, 难以满足患者溶栓治疗期间的个性化需求,整体效果不甚理想。 有研究[4-5]表明, 优化溶栓护理流程可提高溶栓治疗的成功率, 改善患者神经功能损伤情况; 而超早期个性化护理有助于患者康复, 并可提高患者的护理满意度。 本研究结果显示, 观察组护理后的NIHSS 评分低于参照组,Barthel 评分高于参照组 (P <0.05), 提示优化溶栓护理流程联合超早期个性化护理可明显提升急性脑梗死溶栓患者的康复效果。 分析原因在于, 优化溶栓护理流程强调着眼于临床实践,针对溶栓护理工作成立专设小组, 防止护理工作盲目性, 可保证护理质量, 应对溶栓治疗时间的紧迫性; 另外, 对溶栓护理流程进行不断优化, 可确保患者在时间窗内获得溶栓治疗, 从而为患者治疗后的顺利康复创造有利条件[6-7]。 在溶栓护理过程中, 联合超早期个性化护理对患者进行感官刺激干预, 可充分调动患者的意识功能、 机体感知觉功能, 提高患者神经系统的兴奋性, 增强患者脑部网状结构的灵活性, 有利于患者神经环路、 神经元突触功能重建, 促进患者神经功能恢复; 同时配合进行早期主动训练, 可明显改善患者的肢体功能, 提升患者的日常生活能力。 本研究结果亦显示, 观察组的并发症总发生率低于参照组 (P <0.05), 提示优化溶栓护理流程联合超早期个性化护理可明显减少急性脑梗死溶栓患者并发症的发生。

综上所述, 优化溶栓护理流程联合超早期个性化护理可明显提高急性脑梗死溶栓患者的康复效果, 降低并发症发生风险, 值得临床参考应用。