外来务工人员子女学生主观幸福感的现状调查

2024-04-29顾佳依

人人向往幸福,人人追求幸福,幸福就是每一个人的梦。然而,在对幸福关注的同时,笔者发现最让人揪心的是孩子的幸福。笔者的学校成立不久,且学生大多是外来务工人员的子女,他们跟随父母来到现在居住的城市。在此过程中,往往涉及生活习惯的改变、教学形式的变化、价值观念的冲突以及自身角色的转换等一系列问题。面对着两种截然不同的生存环境:一种是思想较为传统,所能接触到的事物相对有限的乡村,而另一种是发达、开放,能接触到各种各样的人和物的城市。面对如此多的问题和差异,他们对自己的生活是否满意?他们是否感觉到了幸福?孩子是祖国的花朵,是未来建设的主力军,他们的健康成长不仅关系到他们自身的发展,也关系到民族的全面发展。因此,研究本校外来务工子女学生的主观幸福感现状势在必行。

(一)关于外来务工人员子女

因城市的发展,人口流动是不可避免的现象。从20世纪80年代开始,我国就出现了大量的人口流动。到了20世纪90年代,我国的人口流动呈现出了一种新的趋势——家庭化流动。随之而来的外来务工人员子女的教育问题就成了社会研究的热点。王瑞雪通过对济南市外来务工人员子女学习习惯的调查研究,发现外来务工人员子女的学习习惯较城市学生要相对落后,需要从社会、学校、教师、学生和家长这些方面进行改进,从而促进外来务工人员子女的健康成长和教育实效性的提高;白洲红、王海玲在外来务工人员教育方式对其子女学业成绩的影响的研究中得出结论:父母的教育方式在一定程度上是通过子女的自我概念及学习习惯这两个变量作用于学业成绩的。随着时间的推移,外来务工人员子女的心理健康成了不少专家和研究者的热门话题。国内不少研究表明,外来务工人员在新的环境中会面临很多问题。比如生活上、学习、交友等问题,使其心理健康水平普遍低于城市子女,他们的心理健康情况不容乐观。刘正荣将农民子弟小学和公立小学做对比,研究发现外来务工子女与城市儿童相比,他们的整体心理健康水平偏低。袁英在2010年对外来务工人员子女的情感特征研究中发现:外来务工人员子女具有良好的基本道德情感,但在学习上存在畏难、缺少自信等消极情感;在自我意识上比较敏感、偏激和自卑;在人际交往上存在自闭、孤独、压抑等消极情感。叶娇盛在外来务工人员子女心理特征及发展对策的研究中发现,外来务工人员子女知足快乐但归属感不强,懂事明理但行为习惯不良,学习差,自卑感强,而且自我压抑。还有研究者探讨了影响外来务工人员子女总体心理健康的某一方面因素,结果得出,影响外来务工人员子女心理状况的客观因素有:生活空间场所的变动、就读学校的类型、父母职业及收入情况;主观因素有就读学校的满意度,对目前生活的满意度以及自我身份认同等情况。

从以上的研究中不难发现,研究者研究外来务工人员子女的心理消极方面的内容较多。随着积极心理学运动的兴起,学者们逐渐将研究的目光从治疗和解决已经出现的心理问题转向探究如何培养和提升人的积极情绪和心理状态。徐建成、梁竹青在外来务工人员子女孤独感的调查研究中发现:外来务工人员子女的社会孤独感远高于城市本地学生。葛俊芳在外来务工人员子女金钱态度、成就动机与主观幸福感的关系研究中,以包头市四所外来务工人员子女学校的中小学生作为研究对象,了解到外来务工人员子女生活满意度高于中等水平;王丹丹在进城务工人员随迁子女主观幸福感研究中,对外来务工人员子女初中生的主观幸福感进行了调查,发现随迁子女与城市户籍初中生相比,他们的主观幸福感总体处于中等偏上的水平。

(二)关于主观幸福感的研究

对于外来务工人员子女幸福感和心理健康问题,国内外学者都已经有了一定的研究。从宏观层面来说,个体的主观幸福感与所能得到的物质资源和所处家庭环境有关。库珀斯密特等人通过研究发现,在移民或者是从事季节性务工人员的孩子当中,有66%的人有一种或几种心理问题,其中焦虑障碍最为普遍。王瑞敏和邹泓对北京市流动儿童的研究发现,流动儿童的主观幸福感在整体上处于中上水平,公立学校城市儿童的主观幸福感高于打工学校的留守儿童,流动儿童的总体幸福感随着年级的升高而逐渐降低。徐风娇等针对长沙市流动儿童的研究发现,家庭功能是影响儿童主观幸福感的主要因素,家庭的亲密度越高,个体的幸福感越强;同伴接纳程度越高的儿童,其主观幸福感越高;一般自我效能感高的儿童,其幸福感水平也越高;另外,随着年级的提升,流动儿童的主观幸福感呈下降趋势。

作为一名一线教师,笔者从实际工作出发,本文旨在发现更多影响外来务工人员子女小学中高年级幸福感的因素,并根据研究结论结合外来务工人员子女的发展特点提出有效的策略,以改善和提高外来务工人员子女小学生的主观幸福感,使外来务工人员子女能够尽快适应城市的生活,进而为我国外来务工人员子女心理健康问题的研究提供科学依据。

(一)研究对象

以相城区蠡口第二小学的四、五年级共288名学生为研究对象,他们均为外来务工人员子女。问卷共发放288份,回收有效问卷285份,有效率为98.9%。

表1 被试学生总体分布情况

(二)研究工具

调查问卷由两部分组成。

第一部分是学生的统计学变量,包括性别、年级、是否是独生子女、户籍所在地、是否有固定住房、父母的受教育程度等基本个人信息。

第二部分是主观幸福感测量,使用《多维学生生活满意度量表》。该量表是许伯纳于1994年编制,由田丽丽、刘旺于2005年修正,修订后的内部一致性系数是0.90,两周后的重测信度为0.86,本研究中问卷的内部一致性系数为0.824,表明该量表信度较好,符合心理测量学标准。该量表用以测查中小学生对自己的家庭、朋友、学校、生活环境和自我这5个维度的生活满意度水平。量表包括40个项目,采用6点计分,从1—6分别表示“非常不同意”到“非常同意”。分数越高表示满意度越高。

(三)结果与分析

MIN指最小值,MAX指最大值,M指平均值,SD指标准差,N指样本大小,t用于描述一组数据的平均值与标准差的关系,P用于表示一个假设检验的结果所具有的显著性水平。

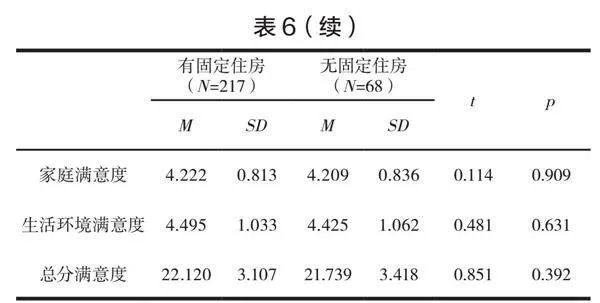

表2 学生主观幸福感各维度描述性统计

由表2可以看出,外来务工人员子女生活满意度均分在4分以上,表明蠡口第二小学四、五年级小学生的主观幸福感都处于中等偏上水平,在各维度中学校满意度最高,生活满意度最低。

就外来务工人员子女来说,即使远离了自己的故土来面对陌生的生存环境,但城市的繁华、生活的多彩依然深深地吸引着他们。同时,他们不仅能够和自己的父母在一起享受家庭的温馨,还可以在学校结交更多的朋友,接触更多的新鲜事物,增长自己的见识,所以外来务工人员子女在生活各个领域能够体验到更多的幸福感。

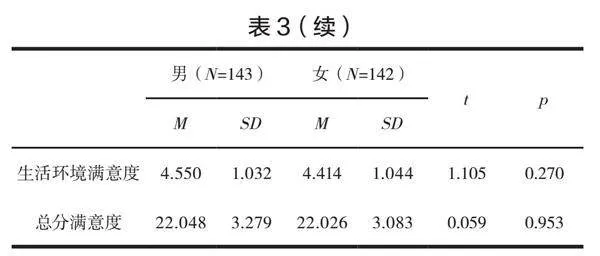

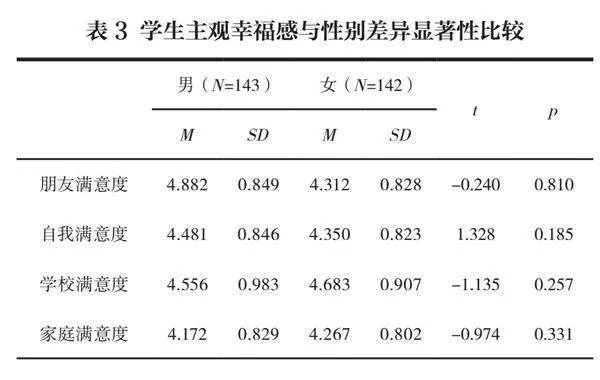

表3 学生主观幸福感与性别差异显著性比较

由表3可以看出,在外来务工人员子女中,女生的生活满意度总分低于男生(22.026<22.048,t=-0.059),但不存在显著差异;比较各维度均值发现,男生在自我满意度、朋友满意度和生活环境满意度上均高于女生,但不存在显著差异;女生的学校满意度和家庭满意度要高于男生,不存在显著差异。

由于身心发育成长的限制,小学生的学习习惯存在显著差异。小学女生的整体学习习惯显著优于男生,女生较男生懂事、听话,在校能为老师分忧,在家不用父母发愁,能够与长辈或他人和睦相处:而男生比较好动、调皮,经常会给老师或者家长带来一些麻烦。所以无论是在家庭还是在学校,女生的满意度要高于男生。而在朋友方面,男生因性情豪爽,和女生相比更容易找到朋友并能和朋友融洽相处。在自我满意度方面,这一阶段的女生心智成熟早,能够认识到自己的不足,并容易对自己的不足方面进行弥补。虽然男生心智较女生发育晚,不能清楚而全面认识到自己的缺点,但男孩子的适应能力强,在这个阶段男生的自我满意度方面要稍高于女生。

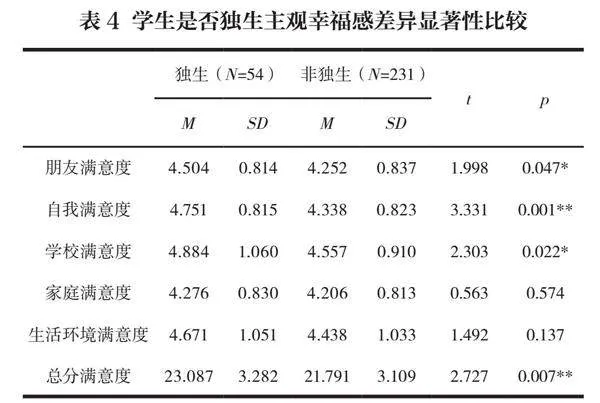

表4 学生是否独生主观幸福感差异显著性比较

由表4可以看出,独生的外来务工人员子女在生活满意度的各个维度上都高于非独生的外来务工人员子女,在自我满意度和总分满意度上存在显著性差异,在朋友满意度和学校满意度上存在差异。

外来务工人员子女跟随父母进城之后,其生活居住的周围环境发生了改变。较非独生子女,独生的外来务工人员子女能够完全独享父母为其创造的物质财富,家里就这么一个宝贝,在心理上能够获得家人的极大关注,所以他们在各维度上均高于非独生的外来务工人员子女。

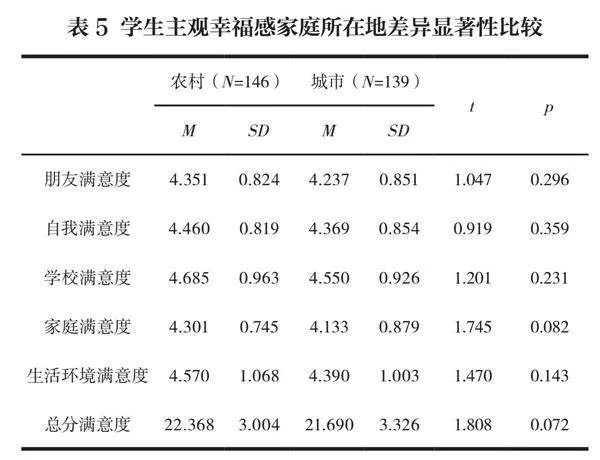

表5 学生主观幸福感家庭所在地差异显著性比较

由表5可以看出,家住农村的外来务工人员子女的生活满意度各维度均高于家住城市的外来务工人员子女,但不存在显著差异。

这说明家庭所在地对生活满意度没有太大的影响。因经济的发展,现在农村也发生了翻天覆地的变化,无论是在经济上还是医疗上,农村人的生活条件都比较方便了,所以居住在农村的外来务工人员子女也具有较高的满意度。

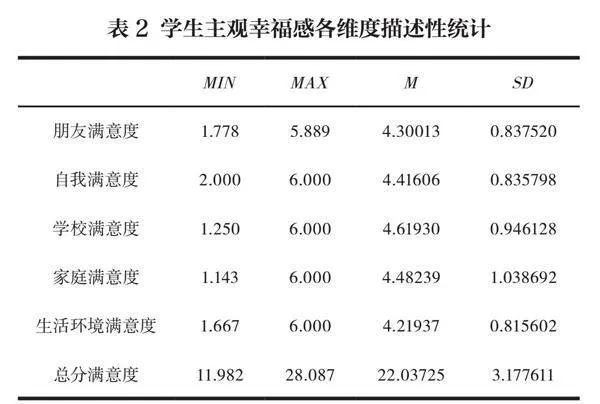

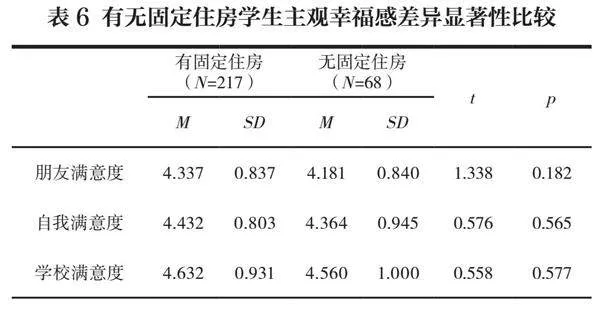

表6 有无固定住房学生主观幸福感差异显著性比较

由表6可以看出,有固定住房的外来务工人员子女的生活满意度各维度高于没有固定住房的外来务工人员子女,但不存在显著差异。

没有固定住房的外来务工人员家庭主要靠租房或借亲戚家的房来居住,那么无论从面积上,还是家用设施上,和有固定住房的家庭都无法比及。因此,没有固定住房的外来务工人员子女的生活满意度低于有固定住房的外来务工人员子女。

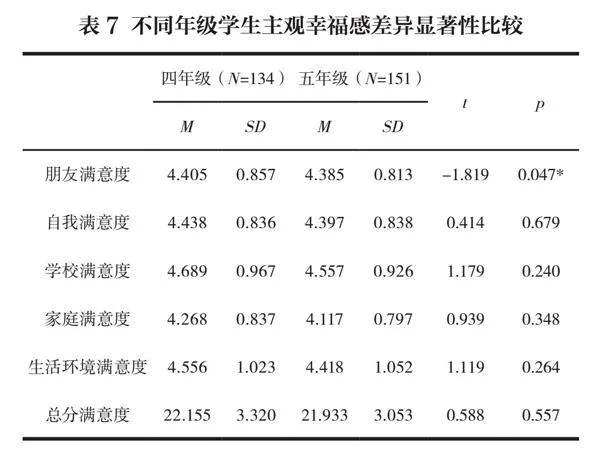

表7 不同年级学生主观幸福感差异显著性比较

由表7可以看出,四年级外来务工人员子女各维度满意度均高于五年级外来务工人员子女,可见,随着年级的增高其幸福感就降低,四年级外来务工人员子女的幸福感高,五年级外来务工人员子女的幸福感降低。在朋友满意度上,二者存在差异。

为什么外来务工人员子女随着年级的增高,其幸福感就会降低?究其原因,四年级的小学生因为已经完全适应了小学的集体生活而且又不存在升学考试的压力,所以其幸福感较高;而五年级的小学生马上面临着六年级小学生要考虑的升学,所以他们的幸福感水平较四年级的小学生要低一些。这就是说,随着年级的增长,小学中高年级学生的升学压力与日俱增,这大大影响了他们的生活满意度。

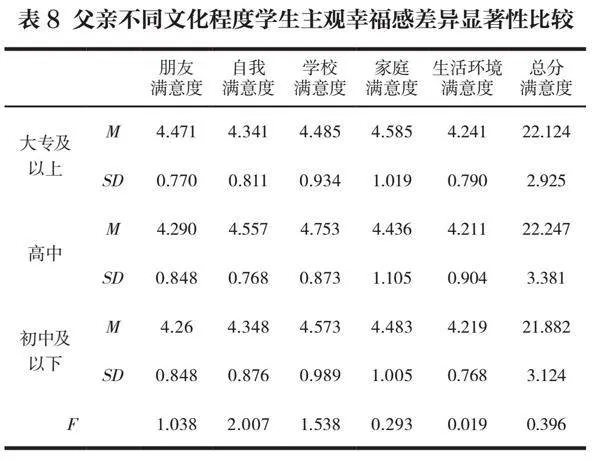

表8 父亲不同文化程度学生主观幸福感差异显著性比较

由表8可以看出,外来务工人员子女的主观幸福感水平在父亲文化程度上不存在显著差异;父亲不同文化程度对其子女来说,在家庭满意度、朋友满意度、学校满意度、生活环境满意度和自我满意度上不存在显著性差异。

究其原因,或许是因为在外来务工人员中父亲是家庭的主要劳力,所以平常与孩子交流的较少,且父亲与孩子的沟通方式与母亲和孩子的沟通方式不同,关注点也不同,所以父亲的文化程度对外来务工人员子女的主观幸福感的影响不大。

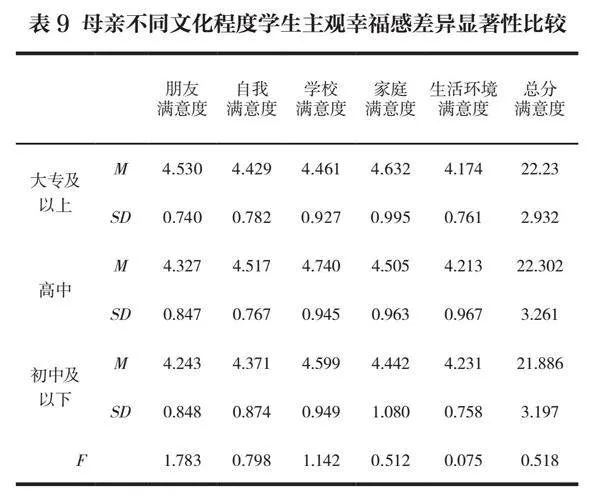

表9 母亲不同文化程度学生主观幸福感差异显著性比较

由表9可以看出,外来务工人员子女的朋友满意度和家庭满意度随着母亲的学历升高而升高,外来务工人员子女的生活满意度随着母亲的学历升高而下降,母亲不同学历的外来务工人员子女在生活满意度的各个维度上不存在显著性差异。

随着社会的发展、竞争的激烈,不仅冲击着孩子们的心灵,给他们带来了许多心理负担,还给他们的家长带来了前所未有的压力。一部分学历较高的母亲对孩子的要求也就特别高,为了让孩子比自己更优秀,能够在竞争中争得一席之地,会不断给孩子施压加码,要求他们学习、学习、再学习,努力、努力、再努力。这使得孩子长期处于紧张的气氛当中,损害了他们的心理健康,造成孩子生活环境满意度降低。高学历妈妈因为个人素质比较高,所以在子女学习方面就付出得比较多。相比之下,这会让其子女认为学校的教育教学不够细致,所以母亲学历在大专及以上的外来务工人员子女对学校满意度也不高,造成孩子的整体生活满意度不高,主观幸福感水平较低。

心理学原理认为,幸福感是人在自身需要得到满足、潜能得到发挥时体验到的一种特殊的积极感受。本研究针对外来务工子女,将他们的幸福视为核心和终极的价值理念,在现状分析后,从学校、教师的角度对提高学生的主观幸福感提出以下建议。

(一)学校开展心理健康教育,不断加强心理健康教育师资队伍的建设

2012年底,教育部印发了关于《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》的通知,规定在中小学开展心理健康教育,建立咨询室,并加强心理健康教育师资队伍建设。明确要求学校大力开展心理健康教育教师培训,加强心理健康教育教师队伍建设。全体教师都应自觉地在各学科教学中遵循心理健康教育的规律,将适合学生特点的心理健康教育内容有机渗透到日常教育教学活动中。开展心理健康专题教育。根据国家明文规定,学校要建立一支科学化、专业化的稳定的中小学心理健康教育教师队伍,以促进学生的心理健康发展。

(二)家校沟通形成教育合力,发挥协同教育功能

学校通过专题培训、家长会、党员家访等形式对外来务工人员家长进行家庭教育:首先让家长认识到,良好学习习惯的养成不仅有助于学生学习的进步,对孩子的身心发展,以及将来的成长、成才起着铺基垫石的作用,以督促家长认识到良好学习习惯的重要性,提升外来务工人员的教育水平和管理方法。学校每学期组织各种类型的教学活动并邀请家长参加,让家长亲临课堂、运动场、文艺演出,感受和关注孩子的学习与成长,让家长了解孩子在学校的学习和生活,增强家长的责任意识。

(三)用心沟通,建立良好的师生关系

良好的师生关系是从彼此的信任开始的,老师与学生之间的信任不是一蹴而就的,是在朝夕相处中点点滴滴积累起来的。只有老师与学生有了信任,老师才有可能成为学生心目中的“重要他人”,这样才能建立良好的师生关系。良好的师生关系不仅可以化解学习中存在的诸多矛盾,还可以促进师生彼此幸福感的提升。对于外来务工人员子女而言,老师的影响力甚至超过了自己的父母亲,所以作为这样的教师肩上担负的责任就非常重,就要努力地做到以下几点:

第一,建立悄悄话信箱。实践证明,信箱十分有利于与学生进行交谈,这种方式对一些尚不善于进行面对面谈话的学生十分方便,而有些话又是碍于颜面的,所以信箱可省去因害羞而产生的忧虑,而且学生又可以把自己的思考在信中用文字组织得更为严密。这样可以使老师更有针对性地解决心理健康问题。尤其是对于那些住校的外来务工人员子女而言,他们可以通过这种表达方式来与自己的老师、同学、家长进行亲密的沟通,有助于情感的融合与幸福感的提升。

第二,借助文艺作品的正面作用。教师指导学生阅读有意义的图书可以引起小学生的情感共鸣,从而来培养小学生的道德情感,并通过绘画、制作手抄报等方式建立班级文化和校园文化,使小学生的道德判断能力逐渐增强。在提高学生知识和能力的同时,提高他们对学校的依恋程度,从而提升生活满意度,增强幸福感。

第三,有效利用课堂、班会、大课间、晨会、校会、艺术节、学校社团、运动会、实践活动课为学生创立各种游戏或活动平台。鼓励学生尤其是外来务工人员子女参与各种活动,来发掘自己的内在潜力,并在游戏和活动中形成同伴关系。学生通过积极的自我体验进一步建立正确的自我评价,正确地认识自己,并建立良好的人际关系,使学生在集体生活中表达自己的情绪感受,保持乐观、向上的情绪,体验到更多的快乐。积极心理学强调积极的情绪可促使人增强主观幸福感,从而产生前进的动力,促进自己不断进步。因此,要鼓励学生在集体生活中勇于表现自己,快乐的集体生活利于生活满意度的提升。