遇见阿炳

2024-04-29周云蓬

时空对话 遇见另一个“自己”

“我知道你是谁,你们说的那个《二泉映月》,我拉了半辈子,那个曲子里装着所有过去未来盲眼人的故事。你的命也在那里面。”

我站在无锡运河的清名桥上,等着阿炳到来。他一定会来,根据史料记载,他经常路过这里。

盲人上桥,要小心地扶着桥栏杆,我靠在栏杆上,等着他撞到我。如果他扶着对面的栏杆上桥,我也能听到他盲杖敲打石头阶梯的声音,一样可以拦住他。

某天,空气里有炊烟的味道了,大概是吃晚饭的时候,我终于听到盲杖敲地的嗒嗒声,缓慢的节奏,均匀地由远及近。阿炳来了。

我站着不动,先闻到浓烈的烟草味,那种有点发霉的臭烘烘的烟草。紧接着,阿炳的盲杖戳到我脚上,他很敏感,即刻停下来。我说,您好,阿炳。

他静止了一会儿,问,老先生,在这里,等我,有何吩咐?

我说,我也是个盲眼人,专程在此等候,想跟您说说话。

阿炳“哦”了一声,你是从苏州来的吗?

不是的,我从北方来。我听说,苏州最近出了个盲眼算命半仙,我以为你是他。那我认错人了。

冷不防,我的身上“啪”地挨了一棍子,是阿炳打的。我还没来得及发火,就听阿炳解释说,原来你真是个盲眼人,如果是装的,早躲开了。得罪得罪!你来这里讨生活吗?是算命还是卖艺,不会是讨饭吧?

我说,都不是,就为了见见你。

阿炳又“哦”了一声,前一阵从北方来了个大学里教书的先生,请我拉段胡琴,他说可以收到留声机里,你知道这个人吗?

我说,我知道,他是不是叫杨荫浏。

阿炳又“哦”了一声,你竟然知道他姓甚名谁?估计你来路不凡。那你是做哪个行当的,找我有何贵干?

我也是唱曲儿的,跟你同行,但不会拉胡琴。我弹的是上海舞厅里洋人弹的那种叫吉他的西洋乐器。

阿炳说,知道,我在留声机里听过。那有机会,要当面请教一下了。

我说,这次吉他没带在身边。阿炳,你那个曲子,可有名了,就是那个胡琴曲《二泉映月》。全中国家喻户晓,甚至流传到外国了,成为世界名曲。

阿炳说,那个曲子,被叫作《二泉映月》了?我说,是的。

他咂摸着,二泉映月,二泉映月,名字怪好听的。不愧是大学里教书的先生。怎么这么快?才几个月前的事情,还传到外国去了,我不信。你在消遣我。

我叹口气,跟你说实话吧,我说的,是几十年以后的盛况。《二泉映月》的确传遍天下,并且成为二胡第一名曲。大学里要学的,收音机里经常播放,甚至剧院里也经常演出你的这个曲子。凡是中国人,都知道瞎子阿炳。

阿炳没马上搭腔,他摸了摸我的肩膀,捏了捏我的胳膊。你说,几十年以后,那你怎么会知道的?你是从山里下来的神仙吗?

我说,不是的,我也不知道怎么来的。你就把这一切理解成托梦好了。听过《游园惊梦》这出戏吧,就是那个意思。

阿炳又“哦”了一声。我说,阿炳,《二泉映月》真好听。

阿炳兴奋地打听,那我以后是不是很有钱?我的曲子这么有名,一定会赚很多钱的。

我没回答。

等了一会儿,阿炳沮丧地询问,是不是我没活到你说的后来。

我叹口气,大概是这样。

阿炳自言自语,瞎眼人命苦啊!这几天,家里都快揭不开锅了。……好苦啊。老先生,有余钱可帮帮我吗?

我说,我过来,带不了其他东西,即使带着钱,你这个时代也不认。

阿炳听了,转身要下桥走路。

马上,他又停下来,问我,那老先生,是否能告诉我,我什么时候死的?

根据他录《二泉映月》的时间推算,他不久于人世了,但我没说。我说,你大概还有二十年大运。

他好像还不太满意,说,就只能活二十年了,那我要抓紧找点乐趣了。

阿炳接着悠悠地半说半唱吟哦着,我知道你是谁,你们说的那个《二泉映月》,我拉了半辈子,那个曲子里装着所有过去未来盲眼人的故事。你的命也在那里面。

你叫周云蓬,号称是你那时候的阿炳。你的歌,还可以凑合听,不过没太大的根气。你出了点小名,就整日躲在房子里,缺少与人纠缠的姻缘,没见过啥世面,也就做做白日梦,所以才梦到我。我也知道你的结局—没等我问,阿炳自己滔滔不绝地说下去。你,死在台上,某次唱曲儿激动过度,撒手撂下琴,一头栽倒。走得挺凄凉的,身后也没个女人、小孩哭你。

阿炳一边说,一边敲着盲杖下桥了。

我琢磨,他怎么会知道我的未来?这不乱套了?难道在梦里,一切都可以发生?我朝着他走的方向大喊,你活不了一年了,赶快回家准备准备后事吧!

阿炳没理睬我,或者干脆没听见。

我想,盲眼人都挺狠的,能活下来,全靠这一股狠劲。他那么说我,想让我绝望,我这么说他,也是这个心思。

要不然,这日子该怎么熬过呢?

(来源:北京联合出版公司《笨故事集》,有改动)

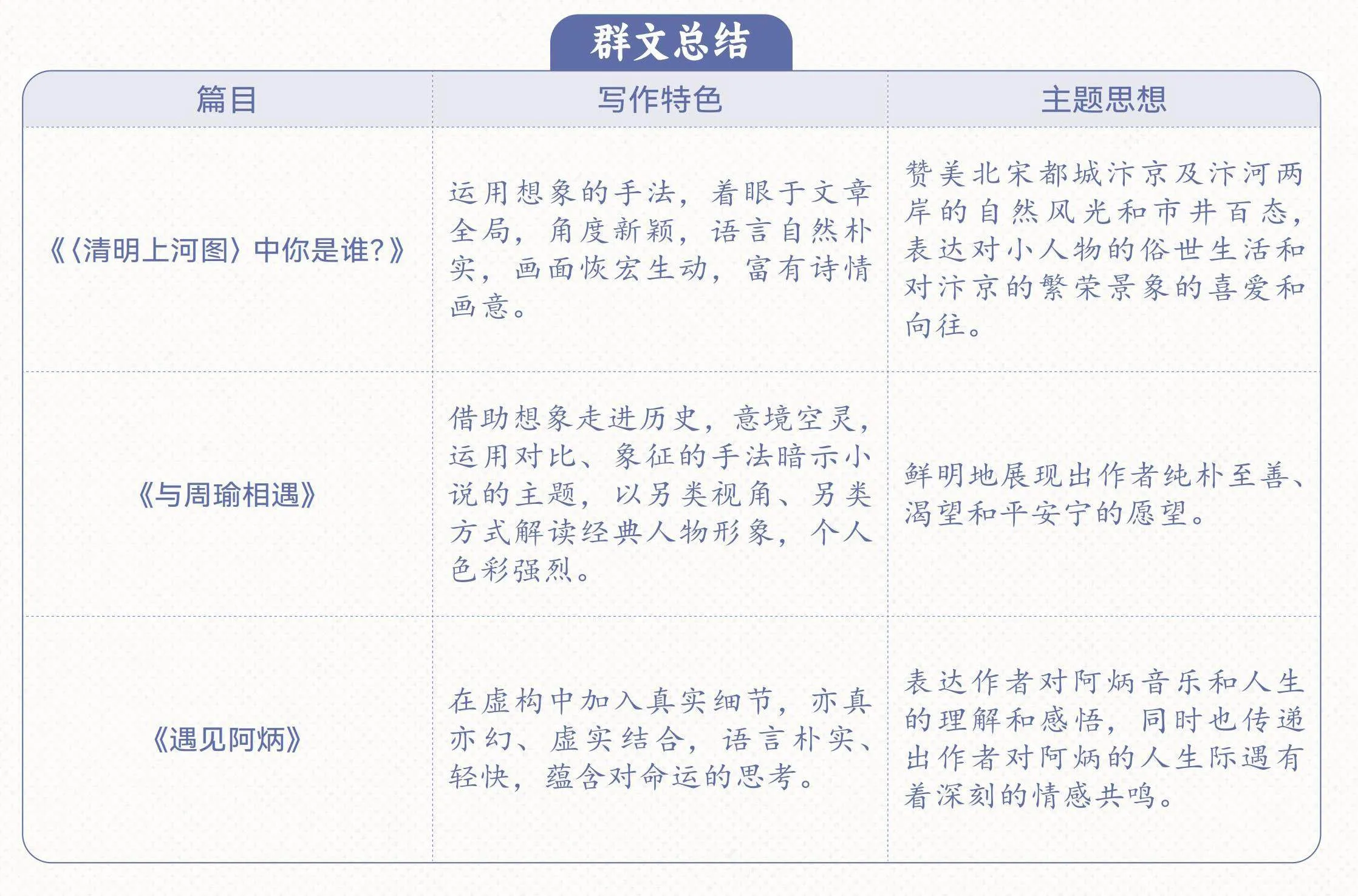

深度解读

文中的“我”通过一场梦境,与《二泉映月》的作者阿炳进行了一场跨时空对话。

在梦境中,“我”作为阿炳时代的“未来人”,仗着自己知道阿炳的命运,便当起了全知“老先生”,将阿炳的命运半藏半露着告诉了他。出人意料的是,阿炳借《二泉映月》这首曲子说出了“我”的命运。这看似是两个盲眼音乐家的对话,实则是作者身为盲人对阿炳的情感认同与对自我的不断追寻。作者在残而不废的人生故事中挖掘出人物独特个性,同时隐含着苦闷与压抑,期望社会能更多地关爱弱势群体。

拓展阅读

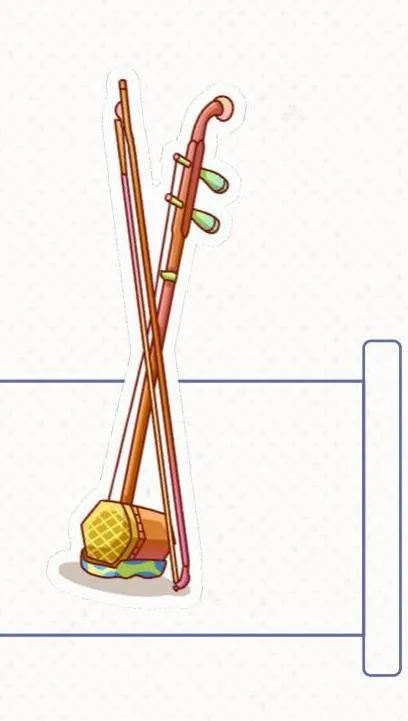

阿炳(1893—1950),原名华彦钧,幼年丧母,九岁开始随父亲学习乐理、文化,十几岁便精通打鼓、弹琵琶、拉二胡、吹笛等多项技艺。双目失明后,他为了谋生,以“瞎子阿炳”的名号开始了卖艺生涯,“一袭旧衣,一副墨镜,身背二胡走街串巷,挥手一拉便是人间沧桑。”1950年9月,中央音乐学院的杨荫浏、曹安和对阿炳演奏作品进行抢救式录音,录下了二胡曲《二泉映月》《听松》《寒春风曲》和琵琶曲《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》。录音后三个月,阿炳离世,这六首被抢录下来的乐曲成为阿炳演奏生涯的绝唱。

群文联动

《与周瑜相遇》和《遇见阿炳》的情感张力

在《与周瑜相遇》中,作者借助梦境与历史英雄周瑜相遇,并和他探讨何为英雄。在人物身份设定上,作者将“我”设定为一个普通的村妇,这一人物形象与周瑜伟岸高大的英雄形象形成鲜明对比,更能让读者感受到作者想要表达的情感。在《遇见阿炳》中,作者同样借助梦境,想象自己与盲人阿炳相遇,互相“告知”对方的命运,通过一场心灵的交谈,让“我”对阿炳多了一份共鸣,也借阿炳的命运虚构了“我”的命运。

两篇文章通过虚构与真实的交替,充分展示了虚实结合的写作技巧,使故事情节亦真亦幻,让人物更加生动、情感更具张力、主题更加深刻。

群文活动

假如时空可以回溯,让你回到过去,你最期望做什么?是重新来过,开启不一样的人生;还是陪伴已故的亲人,弥补缺失的亲情;抑或回到你向往的某个年代,亲眼见证历史……

文字的力量可以穿越古今,请你以文字为媒介,以某个人物、意象或物件为触发点,写下你在“时空回溯”过程中的所见所感。

触发点:□某位古人:___________□悠长的铃声 □一把旧钥匙 □月亮 □其他:______________________

所见所感:_____________________________________________________________________________