读书不觉已春深

2024-04-29向聪

群 文导 读

恰是一年春好处,正是读书好时节。王国维先生说:“余平生惟与书册为伍,故最爱而最难舍去者,亦惟此耳。”张元济先生说:“天下第一好事,还是读书。”钱锺书先生说:“如果不读书,行万里路,也只是个邮差。”

那么,书籍到底有何魅力,叫世上爱书之人如痴如醉?拥抱阅读,我们会得到什么?名家们有哪些独到的读书心得?欢迎各位读者走进书香世界来一探究竟。

书香世界

书虫小札

人间自是有书痴

美 文 1

逃学为读书

◎ 三 毛

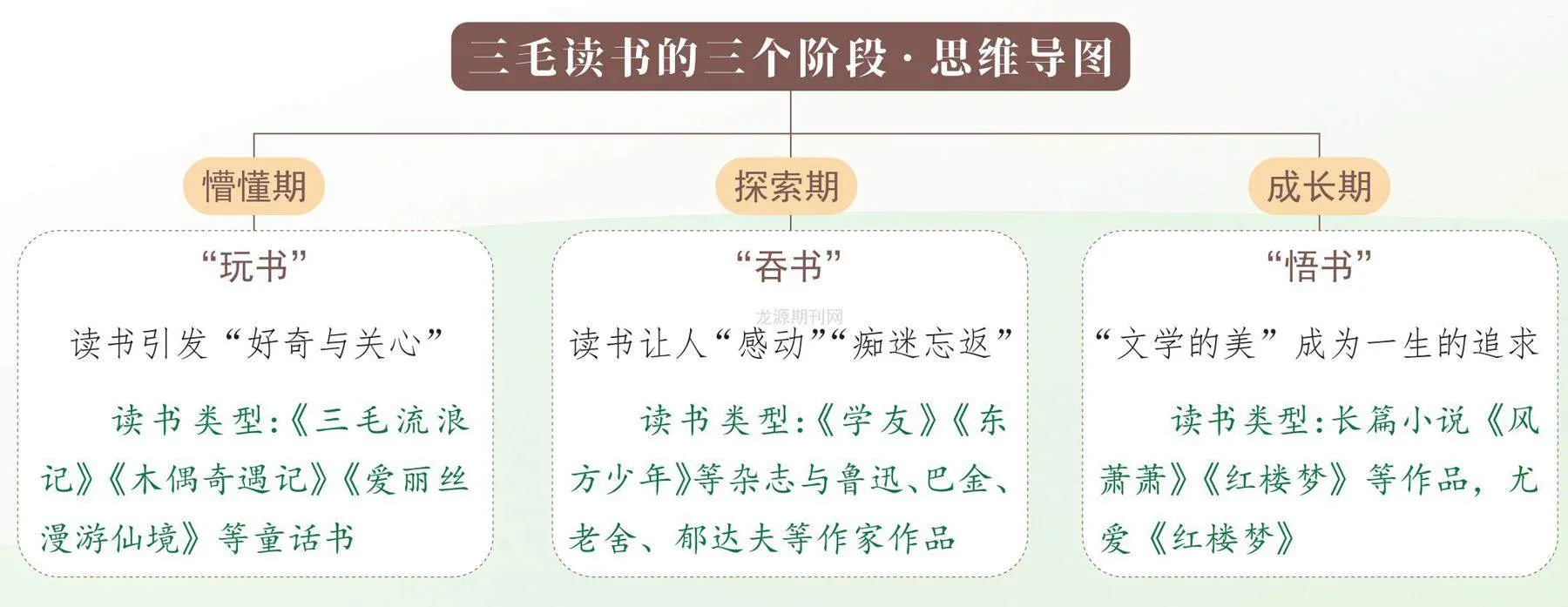

记得我生平看的第一本书,是没有字的,可是我知道它叫《三毛流浪记》,后来,又多了一本,叫《三毛从军记》,作者是张乐平。

我非常喜欢这两本书,虽然它的意思可能很深,可是我也可以从浅的地方去看它,有时笑,有时叹息,小小的年纪,竟也有那份好奇和关心。

“三毛”看过了。其他凡是书里有插图画的儿童书,我也拿来看看。

我在那样的年纪,就“玩”过《木偶奇遇记》《格林兄弟童话》《安徒生童话集》,还有《爱的教育》《苦儿寻母记》《爱丽丝漫游仙境》……许多本童话书。那时候,看了图画、封面和字的形状,我就拿了去问哥哥姐姐们,这本书叫什么名字,这小孩为什么画他哭,书里说些什么事情,问来问去,便都记住了。

所以说,我是先看书,后认字的。

我没有不识字的记忆,在小学里,拼拼注音、念念国语日报,就一下开始看故事书了。

当时,我们最大的快乐就是每个月《学友》和《东方少年》这两本杂志出版的时候。姐姐也爱看书,我不懂的字,她会教,王尔德的童话,就是那时候念来的。

《学友》和《东方少年》好似一个月才出一次,实在不够看,我开始去翻堂哥们的书籍。

在二堂哥的书堆里,我找出一些名字没有听过的作家,叫作鲁迅、巴金、老舍、周作人、郁达夫、冰心。

记得我当时看了一篇大概是鲁迅的文章,叫作《风筝》,看了很感动,一直到现在还记得内容。后来又去看《骆驼祥子》,便不大看得懂,又看了冰心写给小读者的东西,总而言之,那时候国语日报不够看,一看便看完了。所以什么书拿到手来就给吞下去。

又过了不知多久,我们住的地方,叫做朱厝仑的,开始有了公共汽车,通车的第一天,全家人还由大伯父领着去坐了一次车,拍了一张照片留念。

有了公车,这条建国北路也慢慢热闹起来了,行行业业都开了市,这其中,对我一生影响最大的商店也挂上了牌子—建国书店。

当我发现“建国书店”是一家租书店的时候,一向很听话的我,成了个最不讲理的孩子,我无止无休地缠住母亲要零钱。她偶尔给我钱,我就跑去书店借书。

“建国书店”实在是个好书店,老板不但不出租低级小说,他还会介绍我和姐姐在他看来不错的书。

那时候,我看完了“建国书店”所有的儿童书,又开始向其他的书籍进攻……我跌入这一道洪流里去,痴迷忘返。春去秋来,我的日子跟着小说里的人打转。终于有一天,我突然惊觉,自己已是高小五年级的学生了。

父母亲从来没有阻止过我看书,只有父亲,他一再担心我那种看法,要看成大近视眼了。

奇怪的是,我是先看外国译本后看中国文学的,我的中文长篇,第一本看的是《风萧萧》,后来得了《红楼梦》已是五年级下学期的事情了。

我的看书,在当时完全是生吞活剥,无论真懂假懂,只要故事在,就看得下去,有时看到一段好文章,心中也会产生一丝说不出的滋味来,可是我不知道那个词原来叫作“感动”。

记得第一次看《红楼梦》,便是书盖在裙子下面,老师一写黑板,我就掀起裙子来看。

当我初念到宝玉失踪,贾政泊舟在客地,当时,天下着茫茫的大雪,贾政写家书,正想到宝玉,突然见到岸边雪地上一个披大红猩猩氅、光着头、赤着脚的人向他倒身大拜下去,贾政连忙站起身来要回礼,再一看,那人双手合十,面上似悲似喜,不正是宝玉吗,这时候突然上来了一僧一道,挟着宝玉高歌而去—“我所居兮,青埂之峰。我所游兮,鸿蒙太空。谁与我游兮,吾谁与从。渺渺茫茫兮,归彼大荒。”

当看完这一段,我抬起头来,愣愣地望着前方同学的背,我呆在那儿,忘了身在何处,心里的滋味,已不是流泪和感动所能形容,我痴痴地坐着、痴痴地听着,好似老师在很远的地方叫着我的名字,可是我竟没有回答她。老师居然也没有骂我,上来摸摸我的前额,问我:“是不是不舒服?”

我默默地摇摇头,看着她,恍惚地对她笑了一笑。那一刹那间,我顿然领悟,什么叫作“境界”,我终于懂了。

文学的美,终其一生,将是我追求的目标了。

《红楼梦》,我一生一世都在看下去。

(节选自哈尔滨出版社《背影》,有改动)

书虫小札·片段拾趣

郑振铎:喜欢得弗得了

振铎喜欢旧书,几乎成了癖好,用他习惯的话来说,“喜欢得弗得了”。(20世纪)20年代中期,好些朋友都在上海商务印书馆工作。振铎那时刚领会喝绍兴酒的滋味,“喜欢得弗得了”,下班之后常常拉朋友去四马路的酒店喝酒,被拉的总少不了伯祥和我。四马路中段是旧书铺集中的地方,振铎经过书铺门口,两条腿就不由自主地踅了进去。伯祥倒无所谓,也跟进去翻翻。我对旧书不感兴趣,心里就有些不高兴:硬拉我来喝酒,却把我撇在书铺门前。可是看他兴冲冲地捧着旧书出来,连声说又找到了什么抄本什么刻本,“非常之好”,“好得弗得了”,我受他那“弗得了”的高兴的感染,也就跟着他高兴起来。

—叶圣陶《〈西谛书话〉序》(节选自生活·读书·新知三联书店《西谛书话》)

吴文藻:精神食粮更要紧

文藻从外面笑嘻嘻的回来,胁下夹着一大厚册的《中国名画集》。是他刚从旧书铺里买的,花了六百日元!

看他在灯下反复翻阅赏玩的样子,我没有出声,只坐在书斋的一角,静默地凝视着他。没有记性的可爱的读书人,他忘掉了他的伤心故事了!

我们两个人都喜欢买书,尤其是文藻。在他做学生时代,在美国,常常在一月之末,他的用费便因着恣意买书而枯竭了。他总是欢欢喜喜地以面包和冷水充饥,他觉得精神食粮比物质的食粮还要紧。在我们做朋友的时代,他赠送给我的,不是香花糖果或其他的珍品,乃是各种的善本书籍,文学的、哲学的、艺术的不朽的杰作。

—冰心《丢不掉的珍宝》(节选自人民文学出版社《冰心散文》)

文化赏读

季羡林先生说,中国是世界上最喜藏书和读书的国家,“这样藏书和读书的风气,其他国家不能说一点没有;但是据浅见所及,实在是远远不能同我国相比。”在中国的古诗词里,也常常能找到爱书成痴、嗜书如命之人的身影。请品读以下诗句,并将能体现古人喜书爱书的诗句写在横线处。

嗜书如嗜酒,知味乃笃好。

欲辨已忘言,不为醒者道。

—[宋]范成大《寄题王仲显读书楼》

细雨无尘驾小车,厂桥东畔晚行徐。

奚童悄向舆夫语,莫典春衣又买书?

—[清]潘际云《厂桥》

;

拥抱阅读

在心灵深处点一盏灯

美 文2

阅读是生命的答案

◎ 梁永安

历史上有很多人是靠阅读重启一段人生的,比如美国作家杰克·伦敦。《马背上的水手:杰克·伦敦传》中如此记载,杰克·伦敦家境贫寒,妈妈罹患精神病。他是在这样不太常规的环境中度过童年期成长起来的。为了谋生,他9岁开始赚钱,做过推销员、报童、帆船水手、搬运工等形形色色的工作,甚至一度沦为街头混混,纠集一帮人去旧金山附近的海湾偷蚝,在市井街头摸爬滚打长大。

这样一个桀骜、不守规矩,有时候甚至靠拳头说话的人,有一个极大的长处—爱看书,杰克·伦敦称自己像野狼一样地看书,任何书拿到手里都会死命地看。17岁时,他跟随船只从美国西海岸到日本海捕猎海豹,在这一次航行中,他在船上细读了福楼拜的《包法利夫人》和托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》,两位作者创作的两位女主人公对爱的诠释、与世俗的对抗,以及悲惨的结局,对他造成了很大影响,促使他成为一个小说家,这两本书也影响了他的一生。

很多读者对杰克·伦敦的《热爱生命》和《野性的呼唤》印象深刻,其实他最著名的作品是长篇小说《马丁·伊登》,写的是一个爱情故事。青年马丁是一个刚开始写作的作者,作品不被承认,生活穷困潦倒,爱恋的姑娘也渐渐与他疏远。突然有一天他的书广被认可,他成了一个名利双收的作家,曾经的爱人回过头来找他—最深刻的爱情充满了名望的功利性和金钱的腐朽味,世人以为的皆大欢喜使他感到极为讽刺和虚伪。这部小说是杰克·伦敦最重要的作品。《马丁·伊登》与《安娜·卡列尼娜》《包法利夫人》大有关系,同样深刻地表达了爱、爱的实现和爱的丧失。《马丁·伊登》写出了一种悲凉性,同时也写出了人对单纯爱情的渴望,对真实爱情的期待。

杰克·伦敦的经历极为复杂,他的作品却写得那么单纯,这是一个很有意思的现象。读书使人单纯,而且越是经历复杂、际遇沉浮的人,越能从中得到净化。杰克·伦敦曾经是个小混混,偷窃、打架,做过很多不守规矩的事,但他通过读书获得了成长。书籍启发了他,他的善、他的精神追求跟一般人的理想主义不一样,因为他知道恶是什么,读书和写作使他变成一个复杂的好人。

世界充满了简单的好人、朴素的好人。大众价值观中认为什么是好的,他们这辈子便坚守什么,不逾矩、不越界,在善的范围内生活,简单而纯朴,这当然是很好的。但是杰克·伦敦是个复杂的人,他在恶的世界里沉浮了很久,他对“好”的追求,有着自己的高标准,他的书写呈现出与别人不一样的特质。从安娜和包法利夫人身上感受到的“爱”使杰克·伦敦有了很柔情的一面。对他来说,如果没有这两本书,他也许不会成为一位这么好的作家。从杰克·伦敦身上,我们可以感觉到从恶之中长出的善,如何让生命更丰富、更深刻。

好的人生一定有一本书,契合你的精神核心,安抚你的内心免于因外界变化而起的仓皇失措,在你随波逐流时,陪伴你度过世事沉浮,在你的心灵支离破碎时,给你抚慰和光明。一本你爱不释手的书会成为你的精神中心,使你即使在纷乱的世界中仍旧能保持内心的自在安定。当年亚历山大大帝带着柏拉图的《理想国》征战四方,之后的两千多年,一些书仍旧散发着同样的魅力。

(节选自北京时代华文书局《梁永安:阅读、游历和爱情》,有改动)

拥抱阅读·片段品悟

卡夫卡:把我带回旧日时光

最亲爱的,我又一次度过了一小时愉快的阅读时光,已经很久没体会过这种心情了。你一辈子也猜不到我看的是什么书,是什么让我如此高兴。那是一本1863年的《园亭》杂志合订本。……这本书总是把我带回旧日时光,那真是一种享受,它让我从拗口的、但仍能使人完全理解的措辞(我的天呀,1863年,已经过去了50年)中了解当时的人际关系和人们的思维方式,遗憾的是我不能细细体会这一切,所以我觉得有必要随心所欲地剖析它们—对我来说,这种充满矛盾的享受难以用文字形容。我总喜欢读旧报纸和杂志,特别是上世纪中期出版保存下来的、深入人心的《德国》杂志!它与读者紧密相连,就在读者的身边,人人之间都心有灵犀,出版者和订阅者,作家和读者,读者和时代的伟大诗人都心心相印。

—[奥]卡夫卡《致菲莉斯情书(I)》(节选自中央编译出版社《卡夫卡全集》)

毛姆:为你筑造一座避难所

各个时代的智者都已发现,获取知识的快乐是最让人满意的,也是最为持久的。所以保持阅读习惯是非常好的。在度过了生命的黄金年华之后,你会发现你能欣然参与的活动已为数不多。除了象棋、填字游戏,几乎没有一种你一个人就能玩起来的游戏。但是阅读就不一样了,它丝毫不会让你有这种困扰。没有哪一项活动可以像读书一样—除了针线活,但它并不能平复你焦躁的心情—能随时开始,随便读多久,当有人找你时也可以随时搁下。没有其他娱乐项目比阅读更省钱了,你在公共图书馆的那些愉快日子和阅读廉价版图书时的愉快体验正好说明了这一点。培养阅读的习惯能够为你筑造一座避难所,让你逃脱几乎人世间的所有悲哀。我说“几乎”,是因为我不想夸张到说阅读能缓解饥饿的痛苦,或者平复你单相思的愁闷。但是一些好的侦探小说和一个热水袋,便能让你不在乎最严重的感冒的不适。

——[英]毛姆《读书应该是一种享受》

(节选自北京联合出版公司《阅读是一座随身携带的避难所:毛姆读书随笔》)

梁晓声:健康与“书卷气”

读有益于健康,这是不消说的。

一个读着的人,头脑中那时别无他念,心跳和血流是极其平缓的,这特别有助于脏器的休息,脑神经那一时刻处于愉悦状态。

一教室或一阅览室的人都在静静地读着,情形是肃穆的。

有一种气质是人类最特殊的气质,所谓“书卷气”。这一种气质区别于出身、金钱和权力带给人的那些气质,但它是连阔佬和达官显贵们也暗有妒心的气质。它体现于女人的脸上,体现于男人的举止上,法律都无法剥夺。

——梁晓声《爱读的人们》(节选自辽宁人民出版社《读书是最对得起付出的一件事》)

闲谈心德

名家们的读书笔记

美 文3

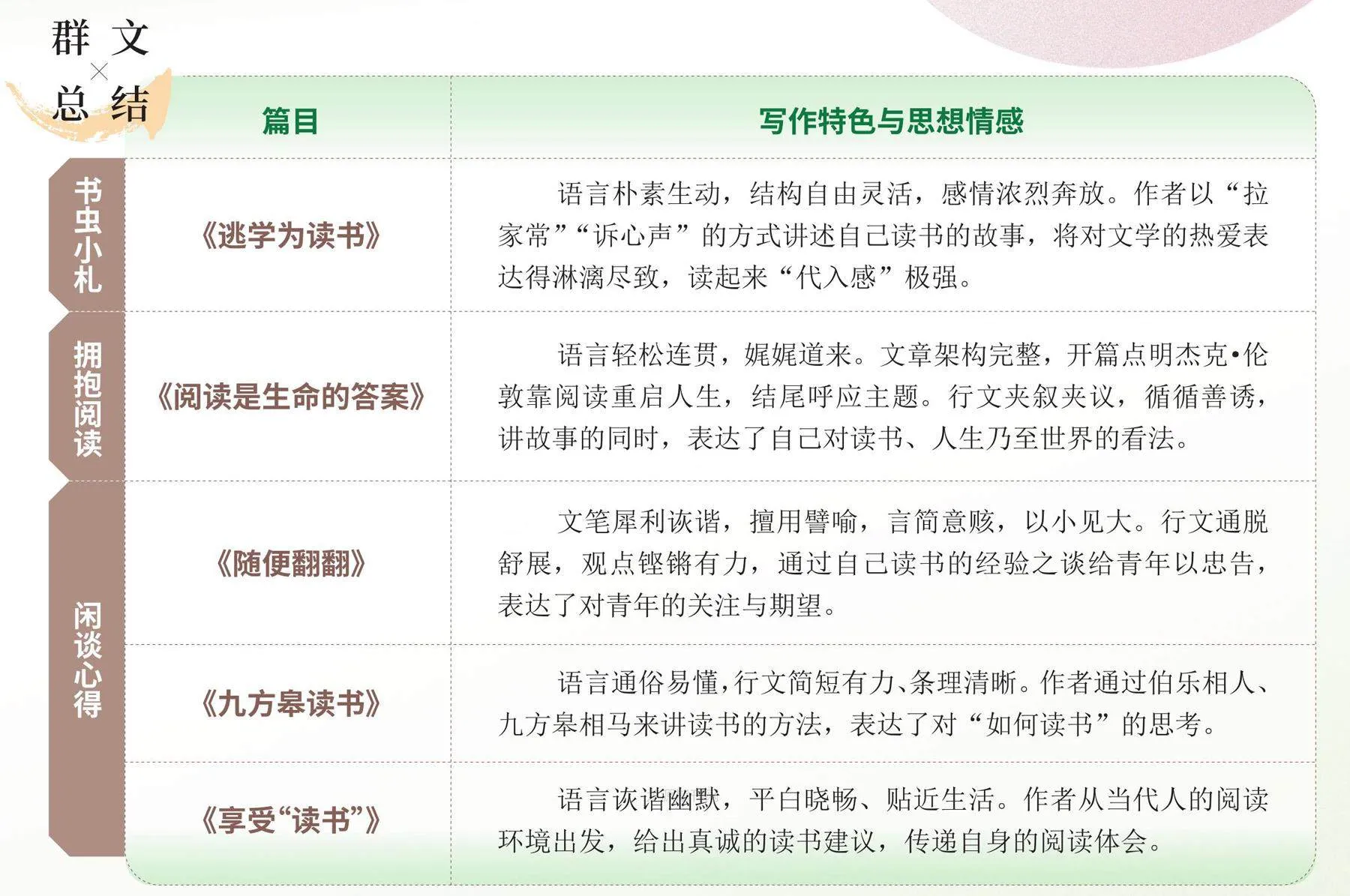

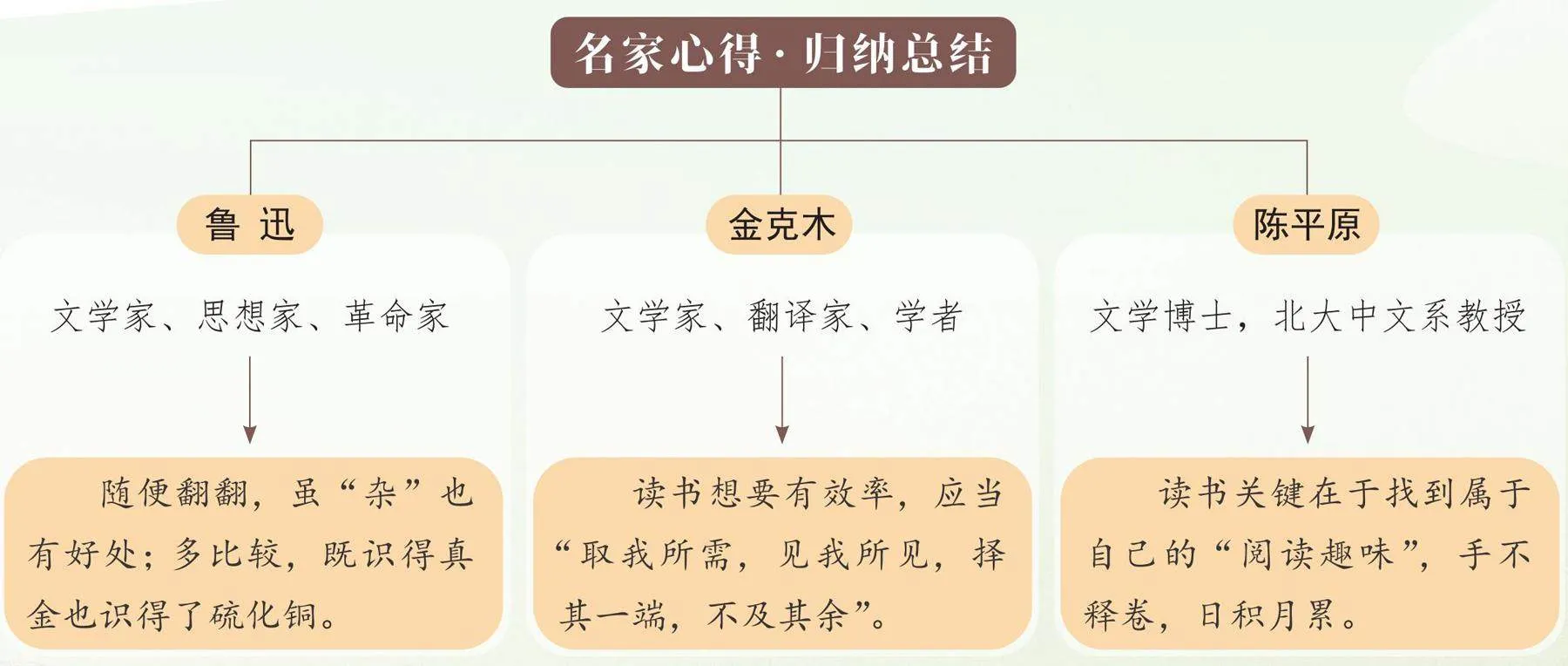

随便翻翻

◎ 鲁 迅

我想讲一点我的当作消闲的读书—随便翻翻。但如果弄得不好,会受害也说不定的。

……

这里只说我消闲的看书—有些正经人是反对的,以为这么一来,就“杂”!“杂”,现在又算是很坏的形容词。但我以为也有好处。譬如我们看一家的陈年账簿,每天写着“豆付三文,青菜十文,鱼五十文,酱油一文”,就知先前这几个钱就可买一天的小菜,吃够一家;看一本旧历本,写着“不宜出行,不宜沐浴,不宜上梁”,就知道先前是有这么多的禁忌。看见了宋人笔记里的“食菜事魔”,明人笔记里的“十彪五虎”,就知道“哦呵,原来‘古已有之’。”

但看完一部书,都是些那时的名人轶事,某将军每餐要吃38碗饭,某先生体重175斤半;或是奇闻怪事,某村雷劈蜈蚣精,某妇产生人面蛇,毫无益处的也有。这时可得自己有主意了,知道这是帮闲文士所作的书。凡帮闲,他能令人消闲消得最坏,他用的是最坏的方法。倘不小心,被他诱过去,那就坠入陷阱,后来满脑子是某将军的饭量,某先生的体重,蜈蚣精和人面蛇了。

明知道和自己意见相反的书,已经过时的书,也用一样的办法。例如杨光先的《不得已》是清初的著作,但看起来,他的思想是活着的,现在意见和他相近的人们正多得很。这也有一点危险,也就是怕被它诱过去。治法是多翻,翻来翻去,一多翻,就有比较,比较是医治受骗的好方子。乡下人常常误认一种硫化铜为金矿,空口是和他说不明白的,或者他还会赶紧藏起来,疑心你要白骗他的宝贝。但如果遇到一点真的金矿,只要用手掂一掂轻重,他就死心塌地:明白了。

“随便翻翻”是用各种别的矿石来比的方法,很费事,没有用真的金矿来比得明白、简单。我看现在青年的常在问人该读什么书,就是要看一看真金,免得受硫化铜的欺骗。而且一识得真金,一面也就真的识得了硫化铜,一举两得了。

(节选自人民文学出版社《且介亭杂文》,有改动)

美 文4

九方皋读书

◎ 金克木

想起了九方皋,把他的“相马”和读书联系起来了。

……

故事出于《列子》。说的是秦穆公立志要秦国富强而招揽人才。他请来伯乐,要他去找一匹千里马。伯乐推荐了九方皋。找了三个月,九方皋回来报告,找到了一匹千里马,说是黄色的母马。马到了,原来是一匹黑色的公马。大家都笑九方皋不认识马的颜色和性别。可是一试之下,果然是千里马。于是千古流传了“相马于牝牡骊黄之外”这句名言。这话是伯乐对九方皋的解释和称赞。他还说,九方皋“相马”是“见其所见,不见其所不见。视其所视,而遗其所不视”。《列子》的这个故事用秦穆公、伯乐、九方皋三个人物表达出发现人才的一条秘诀。不过并不是人人都能赞同这一条的。

……

这与读书何干?读书也这样。“见其所见,不见其所不见。”这才有效率。效率包含了速度。一本书里可以有无数内容,有各种层次的思想,那就只能取我所需,见我所见,择其一端,不及其余。为什么“好书不厌百回读”?就是因为读书一遍见到一些,再读又见到上次没见到的,读来读去甚至读出连作者自己也未必事先想到的。有的书如同工具,是当作资料查考引证的,或者是为专门研究必须全面读的,但那样读书就成为工作了。

书有不同的种类层次,应当有不同的读法。这就是九方皋的相马法和伯乐的相人法用于读书。

(节选自上海文艺出版社《书读完了》,有改动)

美 文5

享受“读书”

◎ 陈平原

每到4月23日“世界读书日”来临,总有记者追问:最近读什么书?最喜欢哪一本书?哪本书影响你一辈子?一听问话,你就知道,这是外行。真读书的人,手不释卷,日积月累,就成了今天这个样子。你要我回答,是哪一口饭让我长得这么健壮或苗条的,实在难为人。

只要别暴饮暴食,且食物不变质,也没人投毒,正常状态下,你我就这样“茁壮成长”起来了。让人怀念不已的,是那“不知不觉”中的成长。在我看来,无论是运动员为了特定目标而催肥,还是时尚界流行的减肥,都不是理想状态。

你问我有什么读书体会,回答很简单:暂时忘记卡路里,保护味蕾,享受美食。

这么说,是因为在我看来,为什么有人痴迷、有人勉强对付、有人则打死也不愿意读书,除了受教育程度、经济能力、空闲时间等,关键在于是否感觉到“阅读的乐趣”。过去常说“开卷有益”,这没错;可“开卷”除了“有益”,还必须“有趣”,才可能“可持续”。

我成长在信息封闭的年代,相对容易养成对于书籍的兴趣;现在年轻一辈所面对的诱惑,比我当年多得多。那么多“有趣的玩意”在等着,为何选择相对比较辛苦的读书呢?这个时候,能否真切体会到“读书之乐”,就成了关键。

“阅读”是很个人的事情,所谓的“趣味”,因人而异。审美眼光确有高低雅俗之分,但就“阅读”而言,关键还在找到属于自己的“趣味”。人人说好的,不见得适合你;十年后才能读懂的,不妨暂时束之高阁。对于真正的读书人来说,“偏食”是正常的。因为,有“趣味”就意味着有个性、有边界、有局限。第一次面对人人说好而你很不喜欢的书籍时,心里很惶惑,也很茫然。久而久之,明白自己的“阅读趣味”,你就坦然了。

(节选自中华书局《读书是件好玩的事》,有改动)

群文活动

又是人间四月天,浓浓书香盈满城。欢迎来到“春日荐书会”。请向大家推荐一本你喜爱的图书,并写明你的推荐理由。

推荐图书:林语堂《苏东坡传》

推荐理由:作为20世纪四大传记之一,全书共分四卷,全面展现了一个丰富而立体的苏轼,书中的他光风霁月、旷达洒脱,处于官场漩涡之中却仍保持赤子心性。

推荐图书:

推荐理由: