《包身工》的研究性教学实践研究

2024-04-27周萃俊

作者简介:周萃俊(1985~),女,汉族,浙江诸暨人,浙江省杭州第十四中学,研究方向:高中语文教学。

摘 要:《包身工》的研究性教学实践,结合“课外+课内”的教学路径,通过课题项目调研、小组合作探究、调查成果汇报、撰写学习体会等多种语文实践活动研习作品,拟为“中国革命传统作品研习”任务群的教学方式,提供一种新的范式。

关键词:研究性教学;包身工;教学实践;双新

中图分类号:G633.3 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)17-0041-04

一、 问题的提出

《包身工》是部编版高中语文选择性必修教材中的重要一课,是报告文学的经典名篇,也是无产阶级革命文学实践的代表作品。文中所记述的20世纪30年代上海包身工被帝国主义及其帮凶野蛮压榨的悲惨生活,发生在近百年前,与今天的高中生相去甚远。如何能够激发学生对中国革命传统作品的内在情感?这个问题值得探究。

“双新”背景下的课程教学改革,指向新常态下以落实并提升语文核心素养为中心的教学方式的变革。笔者尝试将“研究性教学”理念,落实在《包身工》的教学实践中,通过课题项目调研、小组合作探究、调查成果汇报、撰写学习体会等多种语文实践活动,师生协作完成学习任务,以促进学生语文核心素养的进一步发展。

二、 设计依据

(一)课标依据

《普通高中语文课程标准》(2017年版2020年修订)建议“创设综合性学习情境,开展自主、合作、探究学习”,在选择性必修的学习中,应多角度、多层次地阅读。

(二)教材依据

“中国革命传统作品研习”任务群在选择性必修教材中共涉及两个单元。其中之一就是《包身工》所在选必中第二单元,人文主题是“苦难与新生”。

(三)学情依据

学生在必修阶段的“当代文化参与”单元,已初步掌握了调查考证、搜集资料的方法。在此基础上,“选择性必修”应该在思维的发展与提升、知识的广度与深度、学习方式的开放与有序等方面,让“必修”走向辽阔与纵深。

(四)研究性教学

研究性教学可以围绕学习任务群创设能够引导学生广泛参与的学习情境,有效地融合语文听说读写的核心素养。然而由于各种原因,研究性教學并未能在普通高中语文教学过程中得到充分施展。《包身工》研究性教学,试图提供一种新的教学示范。

三、 课外课题实践

《包身工》的研究性教学主要包括“课外”“课堂”两种路径。前者重在帮助学生选定课题,在课外开展(半)独立的课题实践;后者重在引导学生展示成果,在课堂完成深入探究。

课外课题实践是研究性教学的重要环节,与传统的教学方式不同,需要教学内容向前置倾斜。课题实践的基本思路,如图1所示。

图1 课题实践的基本思路

(一)课题的确立

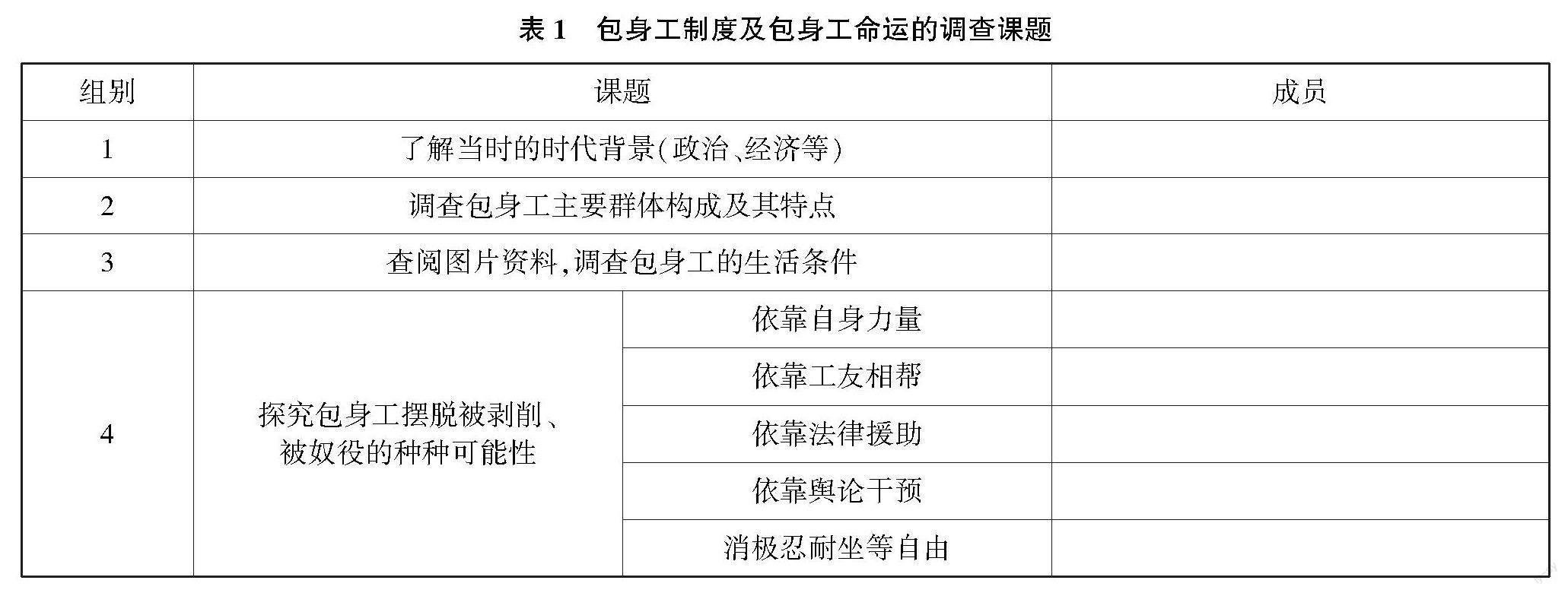

笔者以学生在预习时围绕“包身工”群体产生的一些疑问(例如“包身工为什么不反抗?”“包身工的合同到期后,命运又将如何?”等)为基础,设计了“包身工制度及命运”的调查方案,并细化为8个课题,详见表1。

(二)课题实践的操作步骤

(1)教师将全班48位学生分成8个小组,每组6人。组员商议后遴选一个课题,并将成员姓名依次入表。

(2)明确组内分工,4人负责搜集资料,1人负责整合资料并制作课件,1人负责课堂口头汇报。

(3)就调查方法而言,建议熟读课文,优先从作品中找到理据;再借助工具书、图书馆和网络查找相关资料;也可跨学科,例如从历史学科获取信息。资料可以是图片、文字、视频等,形式不限。

(4)小组互助学习,筛选整理资料,将研究结论形成文字。师生磨题,教师反馈修改意见,修订后定稿。

(5)制作课件,准备课堂口头汇报。这里有一个细节,汇报的时间严格控制在2分半钟以内,既是出于课堂容量的考虑,也是有意培养学生简洁明了、重点突出的语言表达能力。

(6)根据教学设计,布置课堂前置作业:①撰写研究感言;②阅读选必中第二单元的其余课文,梳理主要人物事迹,概括其中的精神内涵。

课题实践的过程看似烦琐,实则环环相扣,教师要把握研究节点,精准教学。

四、 课堂教学实践

(一)基于课题实践的成果汇报与评点

“学生汇报”和“教师评点”交替进行,师生合作,完善课题成果。

课题1:包身工产生的时代背景

学生汇报 政局上,“一·二八”事变后,中国农村在帝国主义的经济侵略下日益破产,加上地主的剥削和天灾的影响,农民生活极为痛苦。经济上,一战过后,列强对中国的经济侵略不断加强,大规模地对中国资本输出,投资建厂。

教师评点 不平等条约的签订使中国彻底陷入半殖民地半封建的深渊。上海机器大工业,特别是纺织业,迅猛发展,需要大量劳动力。

课题小结 资本主义与封建主义的双重压迫,畸形的生产力发展大环境,产生包身工制度。

课题2:包身工群体构成及特点

学生汇报 群体构成:多是在农村无法生存的青少年女工;群体特点:长久贫困、思想落后、缺乏社会经验。

教师评点 他们的父母无法通过其他有效途径了解上海的真实状况。包工头口中遍地都是金子的上海,在他们眼中完全没有拒绝的理由。(曹冰冰 朱正业《城市边缘人——近代上海纱厂包身制女工群体探讨》)

课题小结 纺纱厂以女工为宜;农村闭塞,女孩懵懂,控制起来相对容易。

课题3:包身工的生活环境

学生汇报 脏乱污浊的环境,久经磨蚀的破败墙角……这一切都表现出外表光鲜的工厂背后的阴暗。

教师评点 由现在的上海福临路99号想到——“红砖墙严密地封锁着的工房区域”“像鸽子笼一般地分得均匀”“蜂房般的格子铺”。

课题小结 环境空间狭小、环境恶劣、与世隔绝。

課题4:自身反抗的可能性

学生汇报 ①从物质(饮食体质)与精神层面(人格思想)说明包身工自身无力反抗;②年龄小,需要具体方法的指导。

教师评点 无力举行大规模暴动;反抗意识几乎被消磨殆尽。

课题小结 个体反抗无能为力。

课题5:工友相帮的可能性

学生汇报 ①外头工人的轻视心理;②工人有过尝试,但以被惨烈镇压收场,一些工人内心害怕甚至麻木,失去了反抗的意志。

教师评点 工友自身社会地位和能力受限;对包身工又轻视。特别点出:“但是,包身工是没有‘朋友和帮手的!”

课题小结 工友相帮难以实施。

课题6:法律维护权益的可能性

学生汇报 ①包身工制度被法律认可;②租界的行政自治权限制了租让国在其区域内行使行政权;③当时中国法律并不合理,参照中华民国《法律适用条例》第1条。

教师评点 虽有童工制度和妨害自由罪的法律条例,然而各帝国拥有领事裁判权,受害者无法有效提出诉讼。

课题小结 依靠法律不切实际。

课题7:社会舆论救赎的可能性

学生汇报 “包身工是一种‘罐装了的劳动力”,包身工制度是西方资本主义引进的,在半殖民地半封建的社会背景下,为他们发声的条件几乎没有。

教师评点 “包工制度下的带工老板,势力较大,地方绅要、社会帮派都为之庇护,地主官吏为求秩序起见,亦求苟安一时。”(曹冰冰 朱正业《民国期刊视角下近代包身工制探析》)

课题小结 社会舆论不愿干预。

课题8:消极忍耐坐等自由的可能性

学生汇报 ①包身工对“老板”来说是一种“用完就丢”的机器,资本家只会残酷剥削劳动力。②从日常看:包身工是资本家的奴隶,受到惨无人道的压迫,没有温暖和希望。③从结果看:包身工们常常活不到工期就毙命。

教师评点 “做满三年,侥幸没有死的包身工,老板往往逼着继续在他家里做‘带饭小姑娘……周桂英做了近两年‘带饭小姑娘,不但连件褂子都没有,还欠下老板一大笔债,最后遭到老板的毒手。”(《包身工的血泪仇》上海国棉六厂老工人钱小妹)

课题小结 坐等自由不能实现。

通过以上8个小课题的研究,我们得到了一致的结论,即包身工无法从根本上摆脱被奴役的命运!所以夏衍说:“在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。”

课题汇报呈现了学生的调研成果,理据翔实,表述凝练。更重要的是,学生通过本环节的自主研究,增进了对包身工的了解,也达成了情感上的共鸣。他们由衷地悲痛、同情和愤恨,为把握作品内涵打开了心门。

(二)基于单元视阈的主题内涵探究

本环节是对课题研究结论的进一步追问:既然个人反抗、法律援助、忍耐等待、社会干预全行不通,那么包身工还能被解救吗?笔者就此设置了一个学习任务,即“包身工拯救计划”,请学生通读本单元所有课文,填写表2,梳理共性,找到拯救之道。

这里直接将教材转变成了素材。学生发现,虽然时代不同,身份各异,人物事迹和精神内涵有所区别,却有着共性的精神内核,那就是“革命”与“斗争”。夏衍说:“黑夜,静寂得像死一般的黑夜,但是,黎明的到来,是无法抗拒的。”其实就是要号召大众勇敢站起来,反对日本帝国主义的剥削和反动政府的压榨。而这应该也是夏衍行文的深刻内涵和真实意图。

清除封建及帝国主义势力,有效进行社会变革,组织更多觉醒的中国人联合起来,去革命去斗争,才能从根本上取缔包身工制度,拯救包身工于水火。如此,中国才能从“苦难”走向“新生”。

(三)基于文体研究的家国情怀涵养

“中国革命传统作品研习”任务群学习目标要求,体会崇高的革命情怀,陶冶性情,坚定志向。教学应观照于此,当培养奋发之精神,厚植家国之情怀。

1. 感受文艺工作者的家国情怀

以报告文学的文体特征为突破口,体会夏衍的家国情怀。《包身工》双线并行,以时间的主线推进叙述人物的生活和工作情况,同时副线穿插包身工制度的产生和发展概况。

组织学生品读副线概述部分富有感染力的语句,体会其中遣词造句、抒情达意的艺术表现力。报告文学既有真实性,又有反映现实的艺术性与融入感情的批判性。再引入夏衍自述的《从“包身工”引起的回忆》选段,引导学生了解夏衍艰辛创作的经过,感受作者高尚的使命感。

就在夏衍创作《包身工》的同一时期,其实还有许多文艺工作者投身于革命浪潮,以形式多样的文艺作品,积蓄起蓬勃的文艺力量,照亮国民精神的前途。

2. 厚植学生个体的家国情怀

交流研习体验(下面示例一二),培养学生热爱美好生活和奋发向上的人生态度,增强为中华民族伟大复兴而努力的历史使命感和社会责任感。

徐同学感言:在调查过程中,我看到文字图片间充斥的底层人民的血与泪。虽然身处不同时代,但我却能切身感受到他们所经受的压迫与苦难。我们不应只站在旁观者的角度去同情与怜悯,而应该进行反思并前进。

余同学感言:在探究包身工构成群体的过程中,我看到了帝国主义与封建守旧势力对底层劳动人民的残酷压榨,也看到底层人民麻木的心态和落后的思想,每一个文字都在对旧世界的黑暗进行鞭挞,让我由衷感叹:只有在新中国,我才能拥有一张平稳的书桌。

张同学感言:通过这次探究性活动,我们被这种报告文学的力量所深深触动,犀利的笔锋镌刻出的一个个无助又困顿的“包身工女孩”,让我们不禁扼腕叹息。反观现在的我们,处于一个舆论自由、环境清朗的社会,尤感新中国建设发展的自豪。

“家国情怀”是最高层次的核心素养,是语文课程育人功能的最终价值体现。希望通过本课的研究性学习,使学生逐渐拥有视野与高度、情怀与温度、信念与力度,扛起使命担当,讲好历经“苦难—新生—复兴”的中国故事。

五、 教学反思

本节课以教师为主导、学生为主体,充分展现了研究性教学的属性和特点,既能结合课内讲授与课外实践、教师引导与学生实践,也能整合教材、课程标准与其他资源。将研究性学习实践于中国革命传统作品的教学,是一次有益的探索。

参考文献:

[1]孙璐.研究性教学理念及其在英语文学教学中实践[J].外语教学理论与实践,2022(1):122-129.

[2]张辉,韩斐.研究性教学模式下的高中历史史料研读[J].基础教育论坛(下旬刊),2021(398):97-98.

[3]李鹏.让学生带着自己的问题去学习——《包身工》教学随笔[J].中学语文教学参考,2015(9):32-33.

[4]颜廷秀.报告文学《包身工》的情与理[J].中学语文教学参考,2018(8):58.