焰肩与羽翼:中亚与中原造像神性表现的异同与交流

2024-04-11魏健鹏徐铭君

魏健鹏 徐铭君

内容摘要:肩生羽翼或火焰的形象在古希腊至东亚等地的文化遗存中广泛出现,尤其在贵霜帝国时期,较多出现于神像和重要人物的形象上,作为其神圣或特殊性身份的象征。相关图式的根源可能追溯到中亞和西亚地区的太阳神沙玛什(shamash)等神像的制作传统,经由龟兹等地在丝绸之路沿线传播,影响到汉画中西王母等主神双肩产生弯月形羽翼,并可能最终在东西方文化因素共同作用下,导致了北朝至隋代的敦煌、云冈等石窟中佛像肩部出现火焰的情形。肩部生焰或生翼的装饰图像在不同文化和信仰间的交流和调适,是东西方多元文化和信仰之间交汇的结点,有着重要的历史与艺术价值。

关键词:焰肩;羽翼;贵霜;犍陀罗;西王母;文化交流

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2024)01-0018-11

Winged and Flaming Shoulders: A Comparative Study of

the Differences, Similarities and Exchanges of Divine

Images between Central Asia and the Central Plains

WEI Jianpeng XU Mingjun

(Dunhuang Academy, Dunhuang 736200, Gansu)

Abstract:Images of deities with wings or flames on their shoulders have been found widely in ancient cultural sites from Greece to East Asia, particularly during the Kushan Empire period. Wings and flames were both symbols of the sacred or otherwise transcendent special identities of various gods and important figures. The origins of these motifs can be traced back to the artistic traditions of the Sun God Shamash and similar deities in Central Asia and Western Asia. These traditions were disseminated along the Silk Road through places like Kucha, resulting in the development of crescent-shaped wings on both shoulders in Han dynasty depictions of deities like the Queen Mother of the West in China. After centuries of cultural interaction between China and the West, decorating the shoulders of important figures eventually led to the emergence of Buddha statues with flames on both shoulders, examples of which have been found in cave temples in the Dunhuang caves and the Yungang Grottoes, dating from the Northern Dynasties to the Sui dynasty. The decorative motif of flames or wings on the shoulders of deities or Buddhas serves as a focal point for the exchange and adaptation of artistic styles and religious beliefs between China and the West, and thus possesses significant historical and artistic value.

Keywords:flaming shoulders; wings; Kushan Empire; Gandhara; Queen Mother of the West; cultural exchanges

在十六国至隋代的佛教造像中,常见肩部饰以火焰的情形,以突显其神性或独特性。这些火焰肩纹样通常较小,主要作为背光和头光之间的装饰图案。隋代之后,随着头光和身光形式的变化,以及身光在功能上对焰肩意义的消解,这一形式可能最终与身光中的火焰纹合二为一。陈清香先生较早注意到佛教造像中火焰肩的文本依据,并重点梳理了从犍陀罗地区至克孜尔、库木吐喇石窟以及内地金铜造像中的传播,指出这些火焰肩纹饰传承了中亚焰肩佛的创意和表现方式[1]。孙机先生则指出佛像以及一些贵霜钱币上出现的火焰肩,可能受到了东王公、西王母等中国传统仙人形象肩部羽翼的影响,并提及在一些铜镜图案中,佛像被放置在东王公、西王母的位置上,这可能对后来佛像的火焰肩表现方式产生了影响[2]。二位先生的观察和观点为我们进一步讨论焰肩造像的来源提供了极具价值的启发,在此基础上,我们将主要依据欧亚各地的图像资料,对中国佛教造像中的火焰肩形象来源及其与汉画中仙人肩部羽翼和贵霜钱币君主像肩部火焰的关联进行分析。希望这些讨论能够为我们更好地理解这一主题提供有益的信息,不足之处,敬请方家批评指正。

一 佛教造像中的焰肩形象

石窟寺中出现焰肩装饰的佛像,可能最早见于龟兹石窟的克孜尔和库木吐喇石窟等(图1),龟兹之外的高昌等各地的石窟,诸如吐峪沟石窟、柏孜克里克石窟、七个星石窟等,基本再無焰肩装饰的佛像或弟子像出现。据陈清香梳理,焰肩佛在龟兹石窟出现于3世纪初,盛于四五世纪前后,在内容上主要包括因缘佛传和天象图中的释迦佛像,以及因缘佛传中的神足比丘等三大类[1]92。

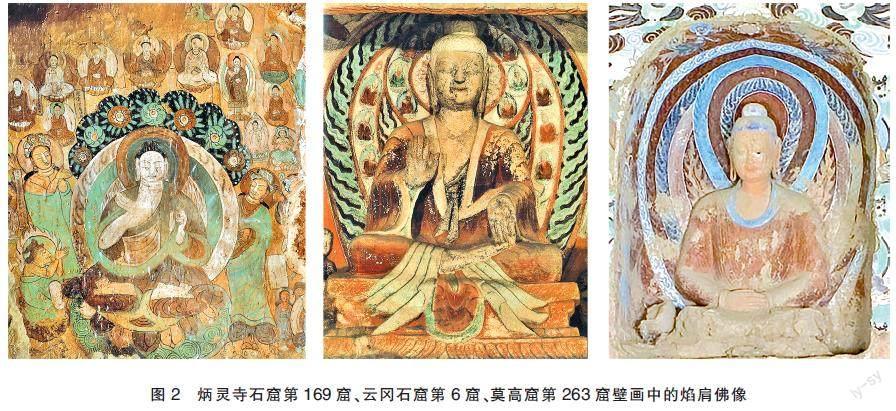

类似的形态,在十六国北朝的炳灵寺、云冈、龙门、麦积山和敦煌石窟中都有相关案例的发现,多以绘画的形式在壁画或塑像背后以小型尖状焰的形式出现(图2),至隋代随着佛教中国化的不断加深,这些具有外来文化因素的图式则随着佛像背光和头光形态的调整而消失。正如孙机观察所言,这些焰肩正好处于造像的背光和头光之间的三角间隙,在一定程度上填补了两大光圈之间的空白,是背光的组成部分,直到6世纪末,才完全与背光融为一片[2]266-267。

整体而言,这些造像背光中肩部出现的小型火焰,在形式上的确受制于背光和头光之间空间的制约,但在具体内涵上,可能仍与身光或头光稍有不同。身光是表现佛像庄严神圣的重要方式,且发光是常态,佛身体的各个部位,如头、手、肩、臂、足、毛孔等,都可发出无量光明,不同名称的佛,其身长度不同,所放光明和范围也有所异,经典中对佛光的形态、色彩和尺寸和所射范围等,都有具体的描述[3]。焰肩则主要是在一些特定场合诸如说法或降魔时,为使在场者产生皈依心和信心所做神变的重要体现方式。虽然二者在二维平面的壁画中表现类似,但在单体造像的三维空间中却有明显不同。典型且常见的单体焰肩佛像主要为哈佛大学美术馆藏东魏焰肩佛像(图3),造像清楚地表明,火焰是发自身体内部,由肩部两侧生出,在身后并非贯通的形态,在制作方式上,与背光或身光有明显的区别。

追溯这些焰肩纹样的来源,首先应在2世纪初汉画中的西王母等主神像,其双肩上产生了展开羽翼,出现类似散射线条状或弯月状的抽象表现方式,甚至这些线条时而与展开的双翼共存,表明内涵上可能不局限于对双翼功能的表达。西王母等主神像是佛教传入中国早期的主要依附共生对象,可能在抽象双翼持续出现的背景下,使佛像双肩出现短暂的火焰或类似羽翼形态交替的过渡阶段,二者的来源可能既存在共同的西方因素,同时也在早期共生环境中互相影响,下文我们将对这一关联作简要梳理。

二 佛教造像的焰肩与汉画西王母等

主神像双翼的关联

正如西王母名称的字面称谓,其仙位属地在西方,研究者一般多将西王母和羽人相关的文本材料共同溯源至《山海经》,其中《海外南经》记载羽人国在海外东南方“羽民国在其东南,其为人长头,身生羽。一曰在比翼鸟东南,其为人长颊。”[4]《西山经》中则记述西王母位于西方“又西三百五十里曰玉山,是西王母所居也。”[4]47因此,在撰写者的观念中,并未将其与海外东南方的羽民国混为一谈。与此相似,东汉时期王充批判时人追求羽化成仙的思想时,也提到羽人和西王母的关联,指出羽翼与修道和长寿无关:“毛羽之民,土形所出,非言为道身生毛羽也。禹、益见西王母,不言有毛羽……毛羽未可以效不死,仙人之有翼,安足以验长寿乎?”[5]因此,在文本记述中,西王母的身体形态上并不包括生毛羽的特质。

陕西郝滩乡[6]和河南偃师辛村[7]的新莽时期壁画中,都有为西王母奉药或捣药主题的图像,画面中除西王母外,其余侍者和使者,不论人或动物,皆为羽化的状态。这些图像层面肩生双翼的形象,似乎都在反复强调,羽翼只属于使者、接引者等各类天界的劳动者,作为主神的西王母与羽翼之间仿佛有着明确的界限,和文本述及西王母形态时并不涉及羽翼的方式一致。然而,从东汉中后期开始,山东和四川等地区的东王公、西王母和伏羲、女娲等主神组合,都开始出现双肩生翼的形态,但又明显不同于周围常见的羽人形象。约110年前后,陕北及周边地区汉画中的主神像开始出现类似双翼的形象[8]。和山东、陕西等地相比,四川地区东王公、西王母形象约迟至东汉中晚期才出现,但数量远多于其他地区。这些肩生双翼的主神诸如东王公、西王母等,展开的双翼大体呈两种表现方式:一是双翼展开合起来呈弯月形(图4);二是双翼主干羽毛以类似光芒放射状向左右两侧展开(图5)。类似这两种双翼在忙碌的羽人上相对不多见。

在上述主神像呈现肩生双翼形象的同时,还有一种类似向上展开原本作为光芒放射状或弯月状羽翼的变体,形如触须,在形态上与传统的羽翼表现方式有明显区别,可能主要作为一种神性特质的表现方式。诸如江苏徐州睢宁九女墩汉墓出土的萐莆画像(图6),其双翼两侧又有向上展开的类似弯月的翼状物,似乎较为清楚地表明该形态正在或者已经脱离双翼的内涵,更接近于作为其神性特征的强调。成都新都区新繁镇清白乡出土日神、月神画像砖[9],也有类似的表现形态。这些图像资料似乎表明,在东汉中晚期,墓葬画像中的主神或重要神祇及人物双肩的表现形态正处于一种变革当中,从肩生双翼到由翼转化为一种类似光芒或向上展开的鱼骨状图案,以作为神格的重要体现形式。

佛教传入中国之初,正值西王母信仰在南北方都处于如火如荼的发展阶段,因而西王母像和佛像在造像特征上时有借鉴和交融。仝涛先生和王苏琦女士对西王母与东汉佛像的分布范围作了统计,认为二者在区域上有较大的关联性,并对东王公、西王母与早期佛像之间的形态互动进行分析[10-11]。受西王母等主神像肩部表现方式影响较明显者,诸如山东沂南东汉墓中八角柱上的佛像,其双肩生出类似西王母羽翼状的双翼或火焰(图7)。另外,湖北鄂州出土的三国时期四叶八凤铜镜上,出现四身坐于龙虎莲花座上、带圆形头光的佛像[12]。龙虎座是东汉以来西王母的标准座具,此时开始与莲花座结合,产生深度受到西王母图像特征影响的佛教造像。

相对而言,西王母受佛像或者佛教影响目前所见的材料则主要见于四川。诸如四川新都胡家墩东汉画像砖墓墓壁左侧上层第二块上的西王母像,显示出佛像顶上肉髻的特征[13],成都市钱币协会收藏了一件东汉摇钱树,顶端为笼袖坐于龙虎座上的西王母,肩生弯月状双翼,弯月两端几近连接在一起,形成类似佛像头光的形态[14]。这些材料表明,汉晋以来,西王母像和佛像在造像特征上存在互相影响的过程。巫鸿先生也指出,西王母像整体构图出现正面对称的供养型偶像图式,正是受到佛教图式传入的影响[15]。

通过前述分析大体可知,羽翼原本并非西王母等主神形象中必要的组成部分,但在东汉中后期约2世纪以后开始在各地都较多出现。随着羽翼的形态越来越抽象化,甚至表现出前述类似触须或佛像头光的形态,表明其在功能上似乎也不同于传统羽人的双翼,可能受到外来文化因素的影响。因此,对这一变化的现象及相关问题的探讨,既有中国本土佛教造像和西王母等主神像交流融合的一面,同时也涉及西王母信仰中外来文化因素相关的研究,我们将在下一部分进行梳理。

三 东汉西王母等主神像双翼的西方来源

以往关于西王母信仰的相关研究,都认识到其中的西方属性,并将来自欧亚草原文化的一些因素与西王母的图像进行比较,以明确其中的文化交流背景[16-19],我们也将基于此,对西王母及相关主神像上的双翼或类似双翼的形象试作探讨。

羽翼作为飞翔的象征,出现在诸神双肩时,常常赋予其自由、神圣和超凡的内涵,尤其在古希腊神像中,翅膀往往被视为神灵和英雄的象征,作为其与凡人在力量和神格方面的重要区别,诸如意大利发现的公元前6世纪—前5世纪之间的胜利女神Nike肩部两侧即有展开类似弯月形的双翼?譹?訛,与前述西王母弯月形双翼的形态有高度相似之处。晚一些的阿富汗蒂拉丘地遗址(黄金之丘,Tillia Tepe)也出土了一件肩生弯月形双翼的爱情女神阿佛洛狄忒(维纳斯)像?譺?訛,双翼主要通过两三根线条明显的羽毛组成,与汉画中西王母的线条状双翼相似。然而,在古希腊罗马本土的阿佛洛狄忒像多重在表现女神的唯美形象,肩生双翼的形态并不多见,类似的情形亦见于月神像从罗马到贵霜的演变。

在贵霜君主迦腻色伽一世和胡毗色伽时期的钱币的两面,时常出现肩部生焰的君主像和肩部有弯月形装饰的琐罗亚斯德教月神马奥(Mao,图8-1)。而马奥又常被与希腊月神塞勒涅(Selene)相联系,后者多被视作月亮的人格化象征,同样在肩部出现弯月形态的装饰(图8-2)。

类似于前述黄金之丘出土的带翼阿佛洛狄忒像少见于古希腊罗马文化区,月神塞勒涅的形象也是除了表现唯美的女性形体特征外,仅在头顶有一轮弯月冠饰以明确身份。意大利罗马和奥斯提亚(Ostia)发现的公元2世纪中期到3世纪的大理石石棺上,雕刻着这一时期墓葬美术中常见的月神塞勒涅下马车看望爱人的场景,塞勒涅即为头顶弯月冠的形态(图9-1、图9-2),类似的形象还见于3世纪初建造的戴里克先浴场(Baths of Diocletian)中的大理石浮雕(圖9-3)。相似的月神像多次出现,表明弯月冠应是体现月神身份特质的标志物,但似乎并未出现在肩部两侧延伸的弯月形装饰的图例。

因此,贵霜地区月神的形象应当源于希腊罗马文化中对月亮的人格化表现,但在形式上强化了月神的身份表现,将头顶的弯月放大后置于月神的肩部两侧,形成类似焰肩或羽翼的图像特征。贵霜这种在形式上强化肩部羽翼或弯月装饰的表现方式,可前溯至公元前2000年的两河流域。1891年发现于伊拉克南部的一件小型绿玉圆柱体印章(图10),上面有太阳神沙玛什(shamash)持锯刀状武器处于两山之间,从其左肩可见浪状上升的光芒或火焰形象,类似形象的印章在周边地区有较多发现。

稍晚的《汉谟拉比法典》石柱上有国王从太阳神沙玛什手中接过权杖的场景(图11)。沙玛什的双肩有清晰可见的波浪状火焰或光芒状装饰,其形态与贵霜钱币上君主像的焰肩一致。此外,另一处美索不达米亚地区阿卡德(Akkadian)帝国时期的浮雕中,沙玛什肩部的装饰被调整为弯月形(图12),火焰或弯月可能都表示相似的内涵,即光明相关的象征。一直到公元2世纪前后,太阳神沙玛什之子巴尔玛任(Barmaren)像的两肩上,仍然常出现弯月状的装饰,大体能够表明该类图像传统在这一地区源远流传。因此,源自希腊罗马的月神像,传至贵霜地区以后,可能又受到周边区域数千年为重要人物或神像增加焰肩的图像传统,将月神的弯月冠转变成大型的弯月置于肩部两侧,成为光明的象征。

上述关于贵霜和罗马等地区月亮女神相关图像的梳理,表明在贵霜帝国初期,可能在希腊化巴克特利亚文化的影响下,继续流行希腊罗马文化中的众神信仰,同时也受到周边地区太阳神等相关信仰中用光芒或火焰装饰神像肩部做法的影响,致使贵霜时期流行或热衷于给特殊人物或神像的肩部增加双翼或火焰,以明确其不同于凡人的神圣地位。在这种文化的影响下,贵霜君主转轮王形象上的焰肩、黄金之丘阿佛洛狄忒像肩部的双翼、月神肩部的弯月形装饰,乃至作为希腊化佛教艺术核心区的迦毕试等地区出土的各类焰肩佛像,可能都是这一影响的形象体现。

在此基础上,我们推测,随着贵霜僧侣和商旅的东向发展,这种现象被带到了中国的西域和中原等地区。同时由于西王母相关信仰本身所具备的西方文化因素,以及自汉代以来,基于中西方使者的见闻,向西方对西王母相关信仰探索的不断积累,在中西双方互动及交流的共同推动下,中国原本与羽人有明显区别的西王母等主神,可能受到类似贵霜帝国为特殊人物或神灵添加羽翼或火焰文化图式的影响,以格式套用或借鉴的形式,也额外增加了双翼或类似双翼的弯月形态,以进一步强化其神圣特质。后续随着佛教的发展,佛教造像在受到西王母等主神造像传统影响的同时,也使双翼或火焰状的肩部装饰逐渐回归到光明的象征上,因而在北朝时期的龙门、敦煌石窟等中,佛像肩部时有弯月形火焰图像的出现。

四 关于佛像焰肩纹饰传播路径的推测

肩生火焰或羽翼的形象虽然广泛见于古希腊至东亚各地的各类物质文化遗存中,但在贵霜帝国时期似乎有更为明显的强调或偏爱,作为犍陀罗艺术的起源地,对这些图式要素的关注无疑应置于希腊文化在中亚的本土化背景下讨论。贵霜可能是大夏人复国所建,虽然目前对大夏属性的讨论仍有争议[20-21],但其与希腊化的巴克特利亚王国之间的渊源则相对较为明确。作为亚历山大东征后的重要遗产,出现君主像的印度-希腊王国钱币无疑是重要体现,虽然早期米南德一世后的诸多印度-希腊君主可能出于政治考虑,开始采用巴利文头衔Dharmikasa(正法的追随者),但直到贵霜时期,尤其迦腻色伽一世及其后继者胡毗色伽时期,钱币上带焰肩的君主形象出现越来越多,其直接来源,可能在于此时初步成熟的佛教王权思想。

几乎同一时代安息僧人安世高译出的经典《犍陀国王经》提到“其德无量,后上天上,亦可得作遮迦越王,亦可得无为度世之道。”[22]遮迦越王(cakravartī-rāja)即转轮王,西晋法炬和法立所译《大楼炭经》亦有相关内容[23]。根据这些经典,信奉佛法有助于君主成为转轮王,由此促成佛教与君主之间的良性互动,带来了佛教在贵霜王朝时期的飞跃性发展。可能受到佛教文本中关于佛及弟子身出水火神变特质的影响,对图像中的君主形象增加了双肩生焰的表现方式,玄奘西行求法时,在迦毕试国听闻贵霜帝国君主迦腻色伽在佛加持下,两肩生火焰降伏恶龙的事迹[24]。或许也可以和这些钱币上的焰肩君主像一起,被视作君主转轮王身份进一步融入佛教信仰体系的形象体现。可能受此影响,作为对君主像出现焰肩的回应,贵霜统治核心区的迦毕试等地,成为早期焰肩佛教造像出现的核心区域,开始出现诸多身出水火或肩部生焰的佛像,涵盖舍卫城大神变、双神变、燃灯佛授记等题材(图13)。前述克孜尔石窟券顶天相图中身出水火的佛像,以及北朝以来各石窟壁画中佛像上的焰肩,其根本来源应当也在于此。

由于贵霜与龟兹之间的密切联系,可能使焰肩作为一种不同于身光的特殊表现形式得以东传。龟兹作为贵霜与中原文化交流往来的重要中转地有多种材料可以佐证,东汉永元二年(90)贵霜第二任君主闫膏真欲求娶汉朝公主被拒,遂发兵攻打班超,并在战事失利求救于龟兹,反映出二者之间关系可能较为密切:

永元二年,月氏遣其副王谢将兵七万攻超……谢果遣骑赍金银珠玉以赂龟兹。超伏兵遮击,尽杀之,持其使首以示谢……月氏由是大震,岁奉贡献。[25]

次年,龟兹、姑墨等城皆降于班超,此后班超即以龟兹它乾城作为西域都护府驻地。永元六年(94)秋,班超发龟兹、鄯善等兵力七万余人,讨伐焉耆,从此以后西域诸城尽数归于东汉,出现“西域五十余国悉皆纳质内属焉”的局面[25]1583。

陕西定边出土“龟兹丞印”封泥,其中“丞”字大部已失,为汉代龟兹属国所用封泥[26]。龟兹属国位于上郡(今陕西榆林北),西汉神爵年间匈奴日逐王降汉,西域都护郑吉调拨渠黎、龟兹等地五万人押送匈奴降人至京师。“神爵中,匈奴乖乱,日逐王先贤掸欲降汉,使人与吉相闻。吉发渠黎、龟兹诸国五万人迎日逐王,口万二千人、小王将十二人随吉至河曲,颇有亡者,吉追斩之,遂将诣京师。”[27]王子今先生指出,数量可观的龟兹人归附,并以属国治之,可能与此次押解匈奴降人的龟兹、渠黎人的到来有关[28]。

上述事件無疑奠定了龟兹作为贵霜和汉朝通过丝绸之路交流的重要中转站地位。在强大汉朝的治理下,以龟兹作为文化枢纽,随着贵霜及粟特等东西方的僧侣、商队和使者等人员在丝绸之路上的往来交流,早期汉画西王母等主神像上的双翼,乃至此后北朝佛教造像中的焰肩图像,可能都是通过这种往来被传播至中原,再借由都城的影响,散播至各地。

由于龟兹和贵霜之间的重要地缘位置和互动往来关系,使得贵霜相关的焰肩形象在龟兹石窟中得以大量保留。而传至中原以后,双肩装饰羽翼或火焰的做法虽然在时代相近的东汉早期佛教造像中并不流行,但在东王公、西王母和伏羲、女娲等主神像中部分地得到了回应,即假借当时相对成熟的羽人双翼表现方式,在西王母等主神的双肩饰以类似弯月形态的展开双翼,作为其神性的象征。而此后,随着双方文化交流的深化,以及佛教身光等内涵的持续影响,可能使西王母等神像肩部的弯月形态逐渐和双翼得以区分。中国早期佛教造像在东汉长期依附于西王母等主神像,因此可能在形象上也相对容易吸收西王母等主神肩部两侧的弯月形象,至北朝时期成为龙门石窟等焰肩佛像造型的重要来源。当然,云冈、龙门和敦煌石窟的北朝焰肩佛像受到贵霜或犍陀罗文化的直接影响亦不容忽视,这需要我们进行更多细致的比较研究工作。

需要略微多做说明的是,敦煌石窟中出现的焰肩像,除了前述身光和头光之间的空隙小型焰肩装饰以外,还有两处带焰肩弟子像值得注意,即前述陈清香提及克孜尔石窟中的神足比丘,而这种形象似乎不见于敦煌以东地区的佛教造像中,主要为莫高窟北魏第257窟须摩提女因缘故事画中的弟子像和西魏第285窟窟顶升天图下方山间禅定的僧人像中(图14),出现类似弯月形的表现方式,起到类似身光的作用。

神足比丘像主要见于克孜尔石窟中的须摩提女因缘故事画和涅槃经变等个别图像,李其琼和施萍婷(亭)先生根据人物造型和艺术风格,指出敦煌壁画中的须摩提女因缘故事画是在中原艺术的传统上吸收了西域艺术的精华[29]。而莫高窟第285窟壁画中所包含的中原与西域文化的交流因素也在以往研究中被多次强调,该洞窟的开凿与北朝时期僧人真身或舍利骨灰供奉有密切的关系,其思想性和功能性更多的是为供养者、功德主或本地佛教徒、普通信众往生天国服务的[30]。虽然窟顶的升天与狩猎图组合的直接来源为中原无疑,但山间禅定者的弯月形焰肩形象却在中原石窟相对较少,多见于前述中原及各地的汉画中。因而敦煌石窟中这些禅定僧人像出现的双肩生焰形态,可能与早期佛教造像在汉画中与西王母等主神呈依附或共生关系的背景有关。整体而言,第257、285窟中的焰肩弟子和僧人像的出现,应当是龟兹或相关区域与中原的汉画美术传统共同融合而成的结果,对这些图像的分析,可能部分地有助于我们理解古代敦煌与周边地区的文化互动和交流。

结 语

各种形态肩生羽翼的神像或人物像,可能是东西方共同出于对鸟类、自由、飞翔等相关含义崇拜的象征,类似于西方的天使和源自中国本土的羽人,都是作为人神和生死之间沟通的使者,往来于天地之间,身份和地位相对都较为固定。至公元元年前后,贵霜帝国及周边可能流行给特殊的人物和神像加上双翼或火焰,以强化其神圣性特质,并随着贵霜等地的僧侣或商旅传至东方。永元六年(94)以后,西域地区重获安定,丝绸之路上的文化交流亦由此得以再度恢复。这一重要的时间节点,使我们很容易联想到,东汉时期山东及陕北、四川各地西王母等主神像肩部出现展开双翼的大致时间。正如前述李凇先生关于陕北汉画中西王母等像的分析所言,陕北及周边地区汉画的主神像肩部出现双翼的时间大约在110年前后,而山东地区应略早一些,但具体时代仍不明确。如此,我们或可推测,正是由于永元六年以后丝绸之路的畅通,使此前贵霜地区流行给主神像或重要人物肩部装饰双翼或火焰的风气,经由龟兹传至中原,并进而先后在汉画和各地石窟寺等壁画中开枝散叶,形成多种造型的发展形态。

参考文献:

[1]陈清香. 北朝佛教造像源流史:法相纹饰在埃及、印度、中亚、中土的传承演变[M]. 新北:空庭书苑有限公司,2012:81-109.

[2]孙机. 佛像的火焰肩与火焰背光[M]//从历史中醒来:孙机谈中国古文物. 北京:生活·读书·新知三联书店,2016:263-265.

[3]金建荣. 中国南北朝时期佛教造像背光研究[M]. 南京:东南大学出版社,2016:28-32.

[4]郝懿行. 山海经笺疏[M]. 沈海波,校点. 上海:上海古籍出版社,2019: 192.

[5]王充. 论衡校释[M]. 黄晖, 整理. 北京:中华书局,1990:

66-67.

[6]陕西省考古研究院. 壁上丹青:陕西出土壁画集[M]. 北京:科学出版社,2009:76.

[7]黄明兰,郭引强. 洛阳汉墓壁画[M]. 北京:文物出版社,1996:137.

[8]李凇. 從“永元模式”到“永和模式”:陕北汉代画像石中的西王母图像分期研究[J]. 考古与文物,2000(5):57,

63.

[9]俞伟超,信立祥. 四川汉画像砖[M]//中国画像砖全集:第1册. 成都:四川美术出版社,2006:图126,图166.

[10]仝涛. 东汉“西王母+佛教图像”模式的初步考察[J].四川文物,2003(6):75-79.

[11]王苏琦. 汉代早期佛教图像与西王母图像之比较[J].考古与文物,2007(4):35-43.

[12]曾昭燏, 蒋宝庚, 黎忠义. 沂南古画像石墓发掘报告[M]. 增补本.济南:齐鲁书社, 2021:图67.

[13]张德全. 新都县发现汉代纪年砖画像砖墓[J]. 四川文物,1988(4):26.

[14]何志国,刘佑新,谢明刚. 四川安县文管所收藏的东汉佛像摇钱树[J]. 文物,2002(6):65.

[15]巫鸿. 武梁祠:中国古代画像艺术的思想性[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2006:157.

[16]李凇. 论汉代艺术中的西王母图像[M]. 长沙:湖南教育出版社,2000:290-296.

[17]周静. 汉晋时期西南地区有关西王母神话考古资料的类型及其特点[C]//四川大学历史文化学院考古系.

四川大学考古专业创建四十周年暨冯汉骥教授百年诞辰纪念文集. 成都:四川大学出版社,2001:388-389.

[18]霍巍. 胡人俑、有翼神兽、西王母图像的考察[M]//霍巍,赵德云. 战国秦汉时期中国西南的对外文化交流. 成都:巴蜀书社,2007:187,193-194.

[19]王煜,唐熙阳. 汉代西王母图像与西方女神像之关系及其背景[J]. 考古与文物,2015 (5):88-94.

[20]余太山. 贵霜史研究[M]. 北京:商务印书馆,2015: 6-7.

[21]孙英刚,何平. 犍陀罗文明史[M]. 北京:生活·新知·读书三联书店,2018: 102-103.

[22]安世高,译. 犍罗国王经[M]//大正藏:第14册. 台北:新文丰出版公司,1983:774.

[23]法炬,法立,译. 大楼炭经[M]//大正藏:第1册.台北:新文丰出版公司,1983:290.

[24]玄奘,辩机. 大唐西域记校注[M]. 季羡林,等,校注. 北京:中华书局,2007: 824.

[25]范晔. 后汉书[M]. 北京:中华书局,1965:1581.

[26]徐亚平. 定边瑰宝[M]. 北京:文物出版社,2023:209.

[27]班固. 汉书[M]. 北京:中华书局,1962:3006.

[28]王子今. 上郡“龟兹”考论:以直道史研究为视角[J]. 咸阳师范学院学报, 2017(3):3-4.

[29]李其琼,施萍亭. 奇思驰骋为“皈依”:敦煌、新疆所见《须摩提女姻缘》故事画介绍[J]. 敦煌学辑刊,1980,1:77.

[30]沙武田. 北朝升天成仙思想在佛教石窟中的实践:“天”图像再利用与莫高窟第285窟功能再探[J]. 台湾大学美术史研究集刊,2023,54:46.