基于就业对口率提升的职业使命感体系构建及培养研究

2024-04-10申敏姜婷

申敏 姜婷

[摘 要] 基于就业对口率视角,以山西省内智能制造类专业学生为研究对象,通过文献查阅、相关专家访谈构建理论结构假设;通过运用SPSS 26.0及Amos2 7.0对初测数据进行探索性因素、验证性因素等统计分析,验证分量表理论结构;通过信度与效度检验表明量表作为测试工具的可靠稳定性;通过建构职业使命感量表常模,为使用者确定被试者职业使命感在所属常模团体中的位置提供了借鉴。通过人口学变量差异检验结果分析,提出应根据不同专业特点,强化学生专业技能和职业使命感的深度融合,围绕“立德树人”这一根本任务,从“三全育人”角度深度融入职业使命教育,提升学生对智能制造领域的认同,重视教育质量,激发内涵素养,依托对口专业技能,更好地服务社会和实现自我价值。

[关 键 词] 就业对口率;职业使命感;体系构建

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)04-0145-04

一、问题提出

随着中国经济从高速发展向高质量发展转型,以往职业院校注重就业率的提高已经难以满足中国特色社会主义现代化建设对高素质技术技能人才的要求,国家教育行政学院职业教育研究中心主任邢晖曾经表示,从制造大国走向制造强国,职业教育培养的高素质技能人才对解决工艺技术与人才结构不对称等问题将起到重要作用。职业院校毕业生所从事的职业与专业不相关,即使职业院校每年的就业率整体上呈现很高的态势,由于专业对口率偏低,也会导致专业结构失调的负面影响,在一定程度上造成了教育资源的浪费。

本课题从专业对口率的视角探寻职业教育内涵,在注重就业创业“量”的基础上,突出对“质”的追求,促进职业院校毕业生专业和职业的契合,增强毕业生专业认同感,提升专业综合素养,增强毕业生市场竞争力以及职业发展后劲,有利于满足企业对智能制造类型技术技能人才的需要,有利于提升职业院校人才培养质量及长足发展,有助于社会稳定,促进社会经济发展。

二、研究方法

基于就业对口率提升的智能制造专业学生职业使命感初始问卷编制。根据文献查阅对现有智能制造行业职业使命感评价指标确定理论结构假设,并将问卷指标细化到适用于智能制造类专业学生的具体条目。对智能制造类专业学生、智能制造行业专家、心理学专家、管理学专家进行半结构化访谈。访谈问题如下:“智能制造行业职业使命感主要包括哪些?”“职业使命感受哪些因素影响?”根据专家意见对理论结构假设进行修正,并对现有条目提出修改意见,确定初测量表。对量表进行项目分析,删除不符合要求的题目,并对修改后的量表信效度进行检验。

三、数据分析

(一)被试基本情况

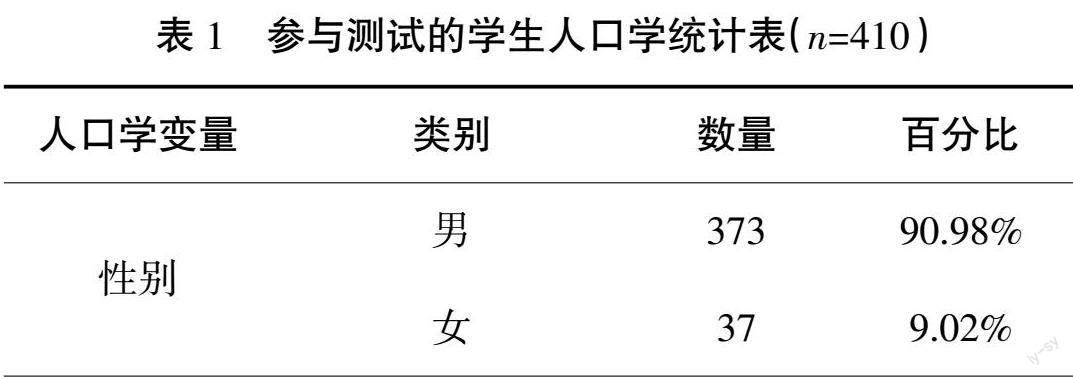

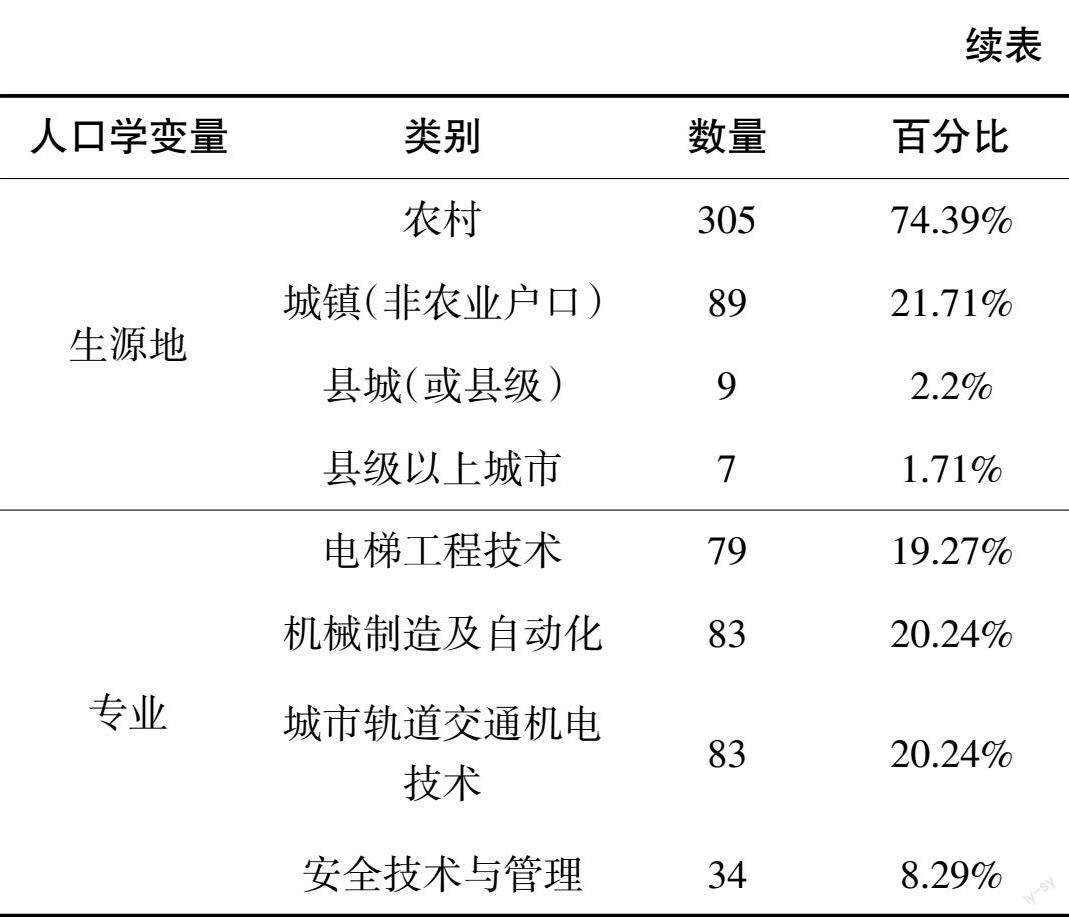

初测问卷研究对象包括智能制造行业应用型本科和职业本科院校的大学生。以某职业本科院校智能制造类专业学生为样本,被试的信息(部分)如表1。

(二)项目分析

根据心理测量学的要求,删除无效问卷,用独立样本T检验高分组和低分组在每个题目上得分差异,删除差异不显著的题项。

利用相关法删除问卷各题项得分与总分的相关系数小于0.3的题项,需要删除的题项有:1、5、6、13。其余每个项目与总量表相关系数在0.541~0.718之间,均达到显著水平(P<0.001)。

(三)探索性因素分析

采用随机数字法将样本分为两部分,选取第一部分(n=408)进行探索性因子分析,结果显示:KMO=0.817,Barlett球形检验结果为1299.977(P<0.001,df=36),适合探索性因子分析。

根据数据特点,采用主成分分析和最大方差法,提取特征值大于1的因子,結合碎石图(图1)中平坦线开始之前的因子,并且方差百分比大于50%。9个项目可提取出2个因子,累积方差贡献率为59.73%。2个因素中所包含题项的因子负荷(表2)均在0.583~0.793之间,数据的样本适合进行因素分析。

根据因素内项目含义不同分为因素1和因素2。因素1包含“我要从事一项能有益于他人的职业”“我受到某种力量的感召而选择未来要从事的职业”和“我要找到一份能让我感到自己存在价值的工作”3个题项。因素2包含“我要在自己的职业中寻找到自己存在的意义”“与其他职业相比,我认为自己理所应当去从事某职业”“我的职业是体现我人生价值的一种方式”“我要通过自己的职业做些有益于社会的事情”“我感觉自己注定要去追求未来所要从事的职业”和“为了自己的职业,我愿意付出极大的努力”6个题项。

题项剔除标准因子载荷小于0.32、在多个因子上同时具有较高负荷、在某一主成分上少于3题的题项。

(四)验证性因素分析

职业使命感量表验证性因素分析拟合指数量表见表3。

上表表明,因素模型与观测数据能较好地拟合,说明理论结构是合理、可靠的。

通过对量表的探索性因素分析和验证性因素分析发现,理论模型与观测数据基本相符,这是因为在选用初测问卷时,对相关领域专家进行访谈,针对性修改了部分条目。也有一些维度和条目合并或消失,是因为维度间距离不明显被合并,或保留了较重要维度。

如条目“我要在自己的职业中寻找到自己存在的意义”强调实习生在从业领域要有极强的目标性,但刚进入实习阶段的学生大多从事一线基本操作,尚未涉及充分体现个人职业使命感的核心岗位,因此在测量中效果欠佳。理论探索性因素分析法表明所构建的模型对数据的拟合程度较好,各分量表结构比较合理。

(五)信度及效度分析

在完成第一次测试的两周后,对463名实习生进行第二次测试,收集数据计算量表的重测信度。结果显示,最终量表两个维度的α为0.729、0.836;总量表的α为0.828。量表两个维度的重测信度为0.862、0.962;总量表的重测信度为0.962。量表各维度以及总体的重测相关系数在0.729~0.962之间,达到标准。

职业使命感量表两因子间的相关系数为0.39,因子1和因子2与量表总分的相关系数分别为0.71和 0.93,P<0.001,达到测量学要求,问卷具有良好的结构效度。

被试者的得分与职业使命感量表进行相关系数显著性检验结果(r=0.976,P<0.01)表明量表具有较好的效标效度。

(六)正式量表的确定

综上所述,在已有量表的基础上,本研究对职业使命感量表进行修订,去除了一部分已经不符合新时代高职生的题目,编制了适合当下高职生的职业使命感量表,量表具有良好的区分度、信度、效度。该量表共包括以下9个题目。(见表4)

四、职业本科院校学生职业使命感在人口学变量上的分析

为进一步揭示职业本科院校学生职业使命感背后的影响因素,本研究选择一些人口学变量纳入数据分析,探索高职生职业使命感是否在这些变量上存在差异。变量包括专业、性别、是否担任学生干部、是否独生子女、生源地、是否有专升本计划、是否签订实习协议等,人口学变量差异检验结果(部分)如表5、表6所示。

本次问卷适用于职业本科院校学生智能制造类专业学生职业使命感测量。80.24%的学生认为“我要从事有益于他人的一项职业”,83.17%的学生认为“我愿意为自己的职业付出极大的努力”,84.39%的学生认为“我要通过自己的职业做有利于社会的事情”。

职业本科院校学生在职业使命感在性别、是否担任学生干部、是否独生子女、是否有专升本计划、是否签订实习协议、生源地变量上不存在显著差异。在专业变量上,职业本科院校学生在职业使命感总分及职业使命感第一个维度上存在显著差异。多重比较后发现,安全技术管理的学生在职业使命感的总分得分最高,城市轨道交通机电技术在职业使命感第一个维度上和职业使命感总分得分相对较低,机械制造及自动化在职业使命感总分得分相对较低。

安全技术管理专业学生得分较高,可能原因是意识到未来职业肩负的是最重要的责任——安全责任,从而觉得自己的职业比较有意义、有价值,可以感受到更强的职业使命感。与之相反的是城市轨道交通机电技术和机械制造及自动化专业的职业本科院校学生,他们的职业使命感较弱。可能因为这两种专业更多的是负责底层的现场生产技术相关问题,都是技术型的专业,相对比较枯燥无味,从而使这两种专业的学生感受到自己职业的意义和价值较小,只是简单把职业当作谋生手段,感受到更弱的职业使命感。

在人口学信息的分析上发现性别、是否是独生子女以及生源地方面并不会影响职业使命感,这提示用人单位在招聘时不应该存在性别偏见,对男性和女性应该给予平等的机会。提示用人单位在招聘时对独生子女和非独生子女也应该一视同仁,面对不同生源地的职业本科院校学生应该给予平等的就业机会。

职业本科院校学生的职业使命感,以便于职业本科院校学生更好地为社会、为国家做出贡献。通过差异分析,还发现是否有专升本计划和是否签订实习协议也不会影响职业本科院校学生职业使命感,这说明无论是选择升学还是选择直接就业,职业本科院校学生对这个职业的认知和感受都是不变的,不会因为选择升学而体现更强的职业使命感,也不会因为选择直接就业而体现更强的职业使命感,说明无论是升学还是直接就业更强的是学生个人的选择,与职业使命感关系不明显。同样,职业本科院校学生不会因为签订了实习协议而体现更多的职业使命感,这一结果说明学生在实习中的收获相对有所欠缺,这样的结果启示高校可以在实习上多下功夫,丰富实习的多样性,在实习中培育学生。

五、未来发展

近年来,由于我国社会需求及职业教育政策的推动,人们对职业院校给予越来越多的关注,对职业院校建设、人才培养提出了全新的需求。同时经济发展状况决定了社会就业容量的大小,毕业去向和求职意愿反映了当前毕业生的供需状况,也反映了高校人才培养与社会经济建设和发展的适应状况。

近几年毕业生就业形势相对比较严峻,同时受“学而优则仕”观念的影响,毕业生出现了考公热潮。很多毕业生没有充分考虑自身实际和现实因素,选择考公。一部分学生缺乏合理的职业规划,求职功利性强,只看重眼前待遇和工作条件,不愿意从事吃苦耐劳的一线工作。还有一部分学生感觉从事一线技术类工作实属无奈,造成智能制造行业社会需求输入端和院校输出端之间出现了缺口,造成供需的不平衡。实际上随着社会技术进步,智能制造劳动过程渐渐重构,工作中的自主性逐步提高,工作环境与工作待遇也越来越好,社会越来越尊崇高技能人才和大国工匠的风尚,从而引导智能制造学生树立正确的职业价值观。通过帮助学生更全面地认识和了解企业的发展动向和最新的人才需求,融入学生职业使命感教育,提高学生的职业认识和对口就业兴趣,对于学校優化专业结构和人才培养模式,完善就业服务工作,承担为中国制造培养大量技能人才具有一定意义。

结合研究结果和实际情况,我们通过职业使命感的干预,一部分毕业生意识到目前就职岗位与所学专业对口的优势,在其中体会到了职业意义和重要性,认为自身所学专业知识及技能与实际工作的契合度较高。一部分毕业生能够改变唯考公论,更重视专业与职业的契合度,提示我们专业对口度一定程度上反映了人才培养目标的实现程度,可以作为高校未来进行专业结构调整和专业设置的参考因素。

通过访谈发现,“求职中”的毕业生认为自身需要提升的就业能力主要为实习实践经历、专业知识、简历、面试等求职技能,职业生涯规划能力、求职心态等,这提示高校就业培训可以从以上几方面入手,有针对性地帮助有强烈求职意愿但求职不顺畅的毕业生找到合适的工作。

智能制造领域就业岗位具有一定特殊性,如果实习生尚未具备明确的职业使命感,可能难以胜任岗位工作,造成更多不对口就业和人力资源的浪费,这就需要现阶段的培养要全面贯彻党的会议精神,围绕“立德树人”这一根本任务,从“三全育人”的角度深度融入职业使命教育,提升学生对智能制造领域的认同,重视教育质量,激发内涵素养,引导学生服务国家发展战略,明确职业目标,促进职业本科院校学生在今后实习和工作中更加努力,使自己成为有理想、有本领、有担当的一代青年,有力激励新时代大学生增强自身使命意识和责任意识,逐梦青春,依托对口专业技能,更好地实现自我价值。

参考文献:

[1]唐迎曦.民航飞行学员心理健康量表的编制[D].广汉:中国民用航空飞行学院,2020.

[2]祝苪卿.跨界进厂,夯实匠才活力[J].产城,2022(9):62-63.

[3]李梦珠.员工使命感未实现的前因后效研究[D].西安:陕西师范大学,2022.

[4]眭婵娟.专业对口率视野下高职院校专业建设研究[D].扬州:扬州大学,2021.

[5]刘蝉韵.主动性人格、职业使命感、未来取向和大学生职业探索的关系研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2018.

◎编辑 尹 军