大象影业:给电影业来一场模式创新

2024-03-31刘寅斌易淼阮思琦蒋玥媛

刘寅斌 易淼 阮思琦 蒋玥媛

2003年从上海交通大学毕业后,吴飞跃在第一财经频道工作9年,拍摄了上百部关于经济、民生、历史题材的专题片和纪录片。在那段岁月里,他最引以为傲的一件事,就是参与了与财经作家吴晓波合作的纪录片《激荡·1978—2008》 (下称“《激荡》”)的导演工作。《激荡》创作完成于2008年,在纪念中国改革开放三十年的众多文艺作品中,它是至今仍被很多人谈论且影响了整整一代年轻人的经典作品,片中主题曲《花开在眼前》传唱至今。

“这部长达31集的纪录片,从创意产生到完成拍摄与制作,只用了短短3个月时间,非常不可思议。我跟在吴晓波、罗振宇等主创人员身边,目睹着他们一步步完成策划,逐一破题,最后大功告成。这是一个各种创新反复叠加的结果。”吴飞跃说,“举个例子。纪念改革开放三十年是当时所有媒体和电视台的重点任务,大家都在‘抓那些改革开放进程中不可忽略的人物做采访。作为倒计时只有3个月的纪录片,我们很难再去和全国媒体争夺这些采访资源。而且,这些重要人物对各类采访早已精疲力尽,即使接受邀请做采访,大概率也是重复之前说过的话。如果是这样,与‘求真的目标就相去甚远。于是,罗振宇提出,对于这些人,我们一个都不采,也一个都不拍。我们去找那些对重要人物们做过深度访谈的记者,或者为他们写过传记的作家,他们更能说真话,材料更鲜活,而且还容易约,费用也便宜。他的这个创意直接破了题,并成就了《激荡》。”

纪录片《激荡》的成功,对吴飞跃后来的创业之路产生了巨大影响。“创新,唯有不断的创新,才是解决问题和寻求发展的必由之路。”吴飞跃说。

创业起步:用影像讲好最动人的商业故事

吴飞跃是一个特别喜欢创作的人,但在电视台工作期间,创作之外的很多事让他身心俱疲。2012年的一天清晨醒来,他对着镜子里的自己说:“出发吧,去创办一家自己喜欢的公司,去追寻自己的梦想。”一家名为“大象伙伴影业”(下称“大象影业”)的公司由此诞生。

2012年,互联网视频崛起,吴飞跃敏锐地意识到,如果把适合电视台播放的纪录长片大幅删减,做成适合互联网尤其是手机播放的微型纪录片,应该很有机会。他还将这种适合互联网播放的小体量纪录片称作“微纪录片”,这个叫法被行业沿用至今。

大象影业创业早期最典型的微纪录片是一部名为《食品的良心》的作品,主角是来自台湾的大厨郭荣锦,他是食神界的大师,处事低调。16岁入行至今,郭荣锦对食物料理从来尽心,访遍各地只独求一味,好似孩子一般有着好奇心,却又像哲人一样思考,只为做出对食品的一片良心。他制作的糕点曾得到美国前总统克林顿的称赞。

“RJ(郭荣锦的英文名)是我的好朋友,他对各种食材有一种天然的痴迷。只要听到哪里有什么好食材,不管多远,他都会第一时间飞过去,研究它的生长过程,看它到底好在什么地方。然后,他会想方设法把这些新食材带回来,作为素材加入到他的食品创作中。他在创业的过程中,遇到的最大挑战就是,不管是用户还是伙伴,都很难完全理解他对食物的痴迷、热爱和敬畏之心。”在吴飞跃看来,RJ的人生经历是一个非常好的故事,如果能讲好这个故事,就能将RJ和市场上数以万计、大大小小、各种各样的公司瞬间区隔开来。

RJ被吴飞跃说服了。《食品的良心》拍摄完成后,马上就有头部视频网站联系大象影业要求播放,影片获得一波免费流量。RJ也收到很多美食节目、美食自媒体大V的邀请,赢得许多采访和曝光的机会。自此,RJ在和新客户或陌生人打交道前,会习惯性地先把这个纪录片发给对方。“看完影片之后再会面,沟通信任成本会大幅降低。很多新的合作伙伴第一次和RJ見面时,都会带着尊重甚至仰慕的态度。”吴飞跃说,“这部片子让我们感受到‘真实的千钧之力到底是什么,以及在这样一个广告泛滥的年代,强调真实的纪录片所蕴含的独特价值,那就是:通过真实影像真诚地帮朋友们讲好最动人的故事,既有艺术价值,更有商业价值。”

里程碑项目:《我的诗篇》

对于一家有梦想的创业公司来说,创业初期的各种探索和尝试,其根本目的是寻找到那个真正有里程碑意义的项目。

《我的诗篇》是由诗人秦晓宇(后成为大象影业联合创始人)和吴飞跃共同创作的一部充满诗意与现实主义精神的纪录片,记录了六名打工者漂泊于故乡与城市之间、忙碌于幽深的矿井与轰鸣的流水线、饱经人间冷暖,并将这样的生活化作动人诗篇的故事。拍摄团队进入刚刚爆破的金矿洞中,下到1,000米的地心深处,把镜头对准了大时代聚光灯无法照耀的最普通的人群,让他们和他们创作的诗歌以电影的方式展现给世界。

在影片中,我们看到那位终日开山打眼、炸裂岩石的陈年喜摩挲着17年前新婚之夜的枕巾,在他身后的相框中,有他当年写给新婚妻子的一首诗:“我水银一样纯净的爱人,今夜我马放南山,绕开死亡,在白雪之上,为你写下绝世的诗行。”

深圳的制衣厂女工邬霞对父亲深情诉说:“爸,生活有多艰难,就有多珍贵。我们的小屋就是暴风雨中宁静的鸟巢。”

同在深圳,在黄昏下的一片海边,哥哥许鸿志亲手把90后工人诗人许立志的骨灰撒入大海。许立志生前曾在富士康工作,身后留下大量优秀的,却是血迹斑斑的诗歌。在诗歌《夜班》中,他痛苦地倾诉:“我几乎是爬着到达车间,这昼夜不分的刑场。”

《我的诗篇》横扫了中国最重要的纪录片奖项:第18届上海国际电影节金爵奖最佳纪录片、第52届金马奖最佳纪录片与最佳剪辑入围、2015中国(广州)国际纪录片节“金红棉”年度最佳纪录片、第5届中国纪录片学院奖最佳纪录电影奖、第24届上海影评人奖最佳新人新作。

《我的诗篇》缘起于吴晓波的一个提议。2014年,吴晓波的出版机构“蓝狮子”计划出版一部工人诗集,他把其中的几首诗发给了吴飞跃。这些工人诗歌一方面有被遮蔽的文学价值,另一方面也有独特的时代意义。在中国高速前进的工业化进程中,来自最普通劳动者的声音不应该被忽略。“我读了这些诗歌后,汗毛直竖,特别感动,也特别震撼,当时有一个基本判断:这是全球化大背景下中国崛起和中国制造背后的故事,也是一个全球性的故事。改革开放三十多年来,是3亿产业工人和农民工用一双双手建筑起了中国奇迹,但今天这个时代的人们,包括我自己在内,恐怕对于这些同胞们的生存处境与精神世界知之甚少。过去我们只看到他们在生产线上背对着我们忙碌的一个个背影,过去他们被称为‘沉默的大多数,总是处在被‘代言的境地,无法发声。让人意外的是,如今他们用这一双双饱经沧桑的手写就了一首首优秀的诗篇,每一首都发人深省。”吴飞跃决定,要把这些工人诗歌及其背后的故事拍成一部纪录电影,向国人、向世界讲述一个来自中国深处的不为人知的故事,做出一部能震惊全球的作品。

对于一个创业公司来说,这是一个冒险的决定,因为这是一件1%×1%×1%的很边缘化的事——在当今中国,工人尽管人数众多,却是边缘群体;诗歌虽然历史悠久,也是边缘文化;而在这样一个娱乐至死的时代,纪录片同样是边缘的。但吴飞跃倔强地想把这三种“伟大的边缘”糅合在一起,他想看看,究竟能给这个时代带来怎样的震动。

为了筹拍这部影片,吴飞跃和他的合伙人蔡庆增不仅将公司创业几年来的所有积累全部投了进去,还通过京东众筹、朋友募款、企业家捐助等多种方式筹措资金。在募资过程中,一位陌生企业家打来电话,询问距离完成创作还有多大资金缺口,他可以赞助这部影片。蔡庆增一上来就劝说道:“赞助我们这部片子只能帮您提升品牌的美誉度,恐怕不能帮您的产品做任何宣传,也不会对销售转化有什么帮助。”但那位企业家明确地说:“我不要任何回报,只要你们认真拍好这部片子就够了。”

有别于绝大多数电影的运作,在《我的诗篇》创作之初,大象影业就对作品进行了完整的传播设计,将作品从电影创作升级为一场规模浩大、影响深远的文化事件,包括征集工人诗歌,邀请许知远、梁文道等各界名人读诗,拍摄系列微纪录片,在国内外出版诗集,创办公众号,甚至破天荒地举办了中国第一场“工人诗歌云端朗诵会”,在互联网上直播。这个项目自策划和拍摄开始就吸引了很多媒体的关注。持续一整年不间断的记者采访与曝光,极大地推动了影片的传播,传播势能持续累积。

“我们最初只是希望能拍一部电影,我们做到了。我们希望这部电影能影响上亿人,也做到了。我们希望能出版同名诗集,我们不但做到了,2016年诗集的英文版也在美国出版。我们还把电影带到美国发行,甚至不知天高地厚地想冲击奥斯卡,虽然因为各种原因没有成功,但我们毕竟尝试了。”吴飞跃说。

7年后的2023年,大象影业的新影片《密语者》终于获得奥斯卡最佳纪录片提名。“再低微的骨头里也有江河”是爆破工陈年喜的一行诗,也是吴飞跃非常喜欢的一句话。“公司不在大小,你心中是否有江河,决定了一家公司的气质和格局。我们一直想做那家心中有江河、有日月的公司。”吴飞跃说。

被逼出来的C2B模式

很多人都喜欢看电影,有的喜欢商业大片、超级英雄,也有的喜欢相对小众的文艺片、纪录片。在吴飞跃看来,商业片就像是一台造梦的泡泡机,电影放映结束,场灯一亮,泡泡破了,梦也就醒了,你走出影院,就感觉什么事都没有发生过。而很多人之所以喜欢纪录片,是因为它的“真实”。在电影放映的90分钟时间里,你就像是进入到他人的真实生命中,经历此生不太可能经历的一切,和主人公,也和自己的灵魂展开一次对话。“真实”有千钧之力,这种因“真實”而带来的情感触动、深度思考甚至行动,可谓意义非凡。

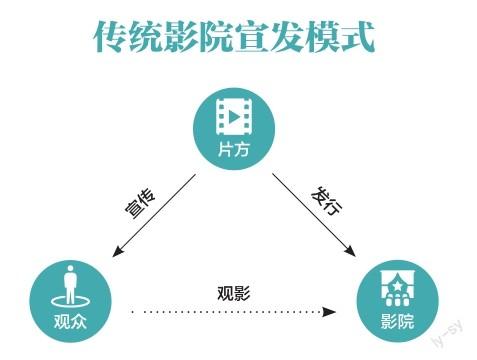

2015年,吴飞跃和合伙人们完成了《我的诗篇》的拍摄,满心欢喜地准备上映时,迎面撞上了南墙。他们带着《我的诗篇》跑了十几趟北京,谈了几十家发行公司,拿到的却是一张又一张的“死亡通知书”。在传统的影院发行模式下,纪录片被市场判定为没人看、卖不动,得不到任何排片机会。

在吴飞跃看来,传统院线的底层逻辑和连锁便利店没什么两样。“大型连锁超市占据了城市里所有最核心的销售点位。在这个市场上,有太多商品希望进入便利店销售或者展示,但便利店的货架是有限的。那么,大家就来竞价吧。你付的上架费多,这个货架最好的展示位就给你。当然,如果你的产品确实足够强势,便利店即使不收钱,也会给你安排货架,只要卖得好,也能赚钱。”吴飞跃分析道,“电影院就像这类占据城市所有核心销售点位的超市集团,排片空间非常有限,但希望挤进来的影片非常多。那怎么办?要么你出钱买排片,要么你下大力气铺天盖地做宣传,而大部分商业片是二者同步进行的。我们这种纪录片和商业大片在同一个维度上竞争,完全没有任何机会。我们既拿不出钱买排片,也没那么多钱做宣传。”

这不仅是中国电影行业的问题,也是全球电影市场的痛点,没人能解得了这道题。

完成《我的诗篇》拍摄后,导演秦晓宇加入大象影业,成为第三位合伙人。面对发行困局,大象影业的三位合伙人在北京开了一个会。“我们当时有两个选择。要么就是放弃,接受那张命运的判决书,像大多数影片一样,拍完了就放在那儿,该怎么样就怎么样;要么就是奋起反击,自己想办法解决问题。”吴飞跃说,“我们始终有一个基本的信念:在这个世界上,办法永远比困难多,任何一个问题都会有答案。”

这群非常不服输、非常倔强的人,在撕掉命运的判决书后,竟然从零开始,搭建起一个颠覆传统院线排片方式的互联网众筹点映模式。

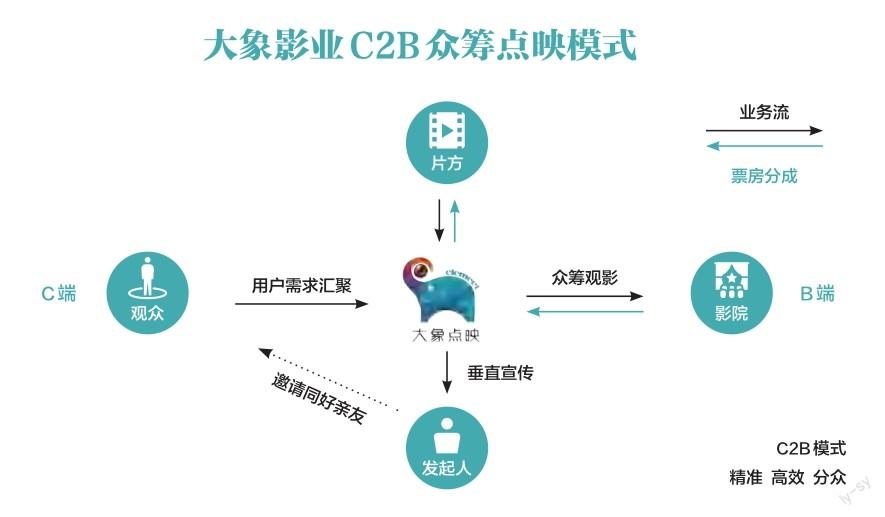

蔡慶增解释说:“最初,我们没想过多大的目标,就是想解决《我的诗篇》上映难的问题。我们的设想比较简单,就是通过精准的营销宣传,比如一些诗歌公众号,找到可能喜欢我们影片的观众,把预告片发给他们。如果大家有兴趣,我们就提供一个解决方案,你可以当观众,也可以当发起人,也就是组织一场观影活动的人。你如果做这个发起人,就可以在我们的平台上自选影院、时间和目标人数,由此建立一个活动链接,然后通过社交网络的传播,去触达影片的目标观众,大家来报名,各自付费。只要凑齐足够的人数,我们就能和电影院谈排片放映,毕竟我们能带来实实在在的上座率。”

刚开始,几个合伙人一个城市接一个城市、一个影院接一个影院去谈合作,但是,大部分影院要么觉得想法太荒谬,要么觉得模式太超前。“毕竟之前没人这么干过,在他们眼里,我们就跟骗子差不多。”吴飞跃笑着说。但是,再硬的骨头,只要多咬几口,也会有咬碎的那一天。终于,有影院同意试试看。就这样,大象影业硬生生地撕开了传统影院放映模式的一道口子。

《我的诗篇》被带到全国300多座城市,成为首部众筹公映的中国纪录影片,让上亿国人接触到被遮蔽的工人诗歌,成为当年现象级文化事件。这也让几位合伙人看到了一种影响时代的全新可能——一种崭新的C2B(消费者到企业)模式:大象影业在C端汇聚观众,进而在B端实现销售。

为了验证模型,大象影业花了整整一年时间,在全国各地做了1,000多场点映活动。包括合伙人在内的大象团队,深入一个个放映现场,和一个个走进影院参加活动的观众聊天,了解他们真实的画像:到底是什么样的人,以什么样的组织方式,通过什么样的工具,组织了哪些人参加活动?基于对用户的深度了解,一个互联网平台产品“大象点映”逐步成型。

“我们不仅积累了用户资源,也积累了大量的行业资源;不仅可以服务于自己的影片,还可以服务于中国市场众多的文艺片和纪录片。”吴飞跃说。于是,中国纪录片和文艺片行业的几乎所有从业者都知道了大象点映,寻求合作的影片纷至沓来。“当我们啃下最难啃的骨头后,我们自己也没想到,我们竟然成了中国文艺片和纪录片宣发领域最有特色的机构。”

“纪录片和文艺片在影院的放映都非常艰难,但是,现实本身就是个伟大的编剧,好的电影应该让更多人看到。我们在现实中汲取力量,在现实中汲取温暖。”秦晓宇说。越来越多的纪录片和文艺片在上院线之前,总会第一时间找大象点映谈合作。

在发行数据上,大象点映也在不断向上突破。2019—2022年,大象点映主发行的重点项目均进入年度纪录电影票房前三。有朋友善意地提醒吴飞跃他们:“你们这个事业是不是有点过于理想主义了?”吴飞跃说:“他们可能不知道,在大象内部,有这么一句话:‘既要仰望星空,也要脚踏实地。这是大象的故事,也是大象的秘诀。这些年来,我们始终做着同一件事,就是用影像去影响这个时代。在宣发领域,每个项目我们都视如己出,只为帮助好的电影找到对的观众,释放它真正的能量。在创作领域,大象也在不断寻找独特的题材和角度,用心创作一部接一部有影响力的好作品。”

电影导演冯都于2017年完成了一部老年人题材的纪录影片《我只认识你》。该片讲述了在时代浪潮中历经悲欢离合的一对夫妇,在携手走到生命最后一段时光本应花好月圆之时,却遭遇阿尔茨海默病困境的故事。这样一部无论话题还是内容都稍显沉重的电影,在发行过程中困难重重,直到遇到了大象点映。

冯都非常感慨:“从拍摄第一天开始,我就很清楚,这部电影不可能取得多大的票房成功,也不可能在财务上获得多大的收益。但是,我们还是下定决心要拍这个片子,最重要的一个目的,就是希望通过影片推动这个社会向前进步,哪怕进步一点点也是好的。大象就像我的家人一样,不光是通过他们的力量去扶持像我们这样的纪录片工作者,让我们的作品能够被更多人看到,同时他们身上所承载的这份使命感,是我在很多人和其他发行机构中所看不到的。”

《村戏》是一部农村题材的电影,讲述了20世纪80年代农村包产到户前夕,一个偏僻的小山村里,村民们为了久盼的“分地”而排演老戏所引发的故事。影片先后获得第54届台湾电影金马奖最佳改编剧本提名,第31届中国电影金鸡奖最佳摄影奖以及最佳编剧、最佳导演、最佳女配角等三项提名,第3届德国中国电影节最佳导演,第9届中国电影导演协会年度评委会特别表彰。

《村戏》导演郑大圣说:“我们这部电影不是为习惯于爆米花电影的观众所准备的,大象点映的百城首映礼为像《村戏》这样的电影找到了对的观众。这对电影导演来说,是一个馈赠。中国的艺术电影在一般的大商场里,即便海报露出,也是一个盲投的粗放式播放,而大象点映是从观众端出发,这些观众散布在全国各个城市,有的来自当地这座城市,有的是从附近的城市,打着车、乘着城际列车或深夜公交,来赶这么一场放映。他们告诉我,好多人在这样的放映机会里,找到了朋友。在三年疫情以后,我觉得这样看电影和放电影的方式尤其珍贵。我想,这才是电影跟观众见面、电影跟观众相遇的价值。”

徐子轩,上海大学本科一年级学生,来自四川。2023年,在室友的鼓动下,他第一次参加了大象点映发起的电影《拨浪鼓咚咚响》的众筹点映活动。

“从小到大,我和同龄人喜欢的东西就不太一样。同龄人喜欢的明星、电影、动画片,我都不怎么感兴趣,我和他们也不怎么能聊到一块去。久而久之,我越来越内向,越来越社恐。我喜欢小众的文艺片,不喜欢那种吵吵闹闹的商业大片。”怕我们误会,徐子轩又连忙解释道,“不是说商业大片不好,只是我个人不喜欢。”

在室友推荐《拨浪鼓咚咚响》后,徐子轩脑子里涌现出好几个念头:“一是这个题材对我来说,真的很有意思,怎么会有导演想到要拍这种电影?二是除了我,还有谁会去关注这种电影呢?三是这么小众的电影,电影院不可能排期吧?”

室友还向徐子轩推荐了自己常用的大象点映公号。“我真的没想到,上海居然还有这种看电影的方式。先凑人数,人数凑齐了就开映。”抱着试试看的态度,徐子轩报名参加了大象点映的众筹观影。

在被问及参与大象点映众筹观影与平时在猫眼等互联网平台买票观影有什么不一样时,徐子轩一点也不像他自称的社恐,表情些许夸张地说:“差别太大了!在猫眼上买票,你已经明确知道某年某日某个时间,在某个电影院的某个放映厅,一定会放映某部电影,哪怕只有你一个观众,它也会放映,这是铁板钉钉的事。但是,大象点映就不一样了。虽然我也买了票,但如果人数达不到平台设定的要求,放映就会取消,之前交的钱也会原路退回。也就是说,购票人在购票的时候,并不清楚电影到底能不能放映。所以,在报名之后,我特别关心平台的众筹情况,甚至还动员了两个老乡和我一起去看,就是为了多凑人数。到了放映那天,我特别开心,因为我觉得它的成功上映也有我的一份功劳。除此之外,电影放映过程中的感受也和平时看电影差别很大。那天,在放映过程中,有人带头鼓掌,包括我在内的很多人,也跟着一起鼓掌。这在平时看电影时很难碰到。大家虽然都不说话,但仿佛有种默契,就是那种你懂我的感觉,这种感觉简直太棒了。放映结束后,导演带着演员一起出现,大家提了很多问题,他们都耐心地一一作答。我以前也参加过商业电影的首映仪式,导演们蜻蜓点水似的打个招呼,然后就走了。而在这次活动中,导演和我们一起待了很长时间。另外,在电影放映前就建好了微信群,放映当天群里特别活跃,很多人都在发言,这也是我以前从来没有经历过的体验。”

让吴飞跃他们没有想到的是,这个以解决小众电影发行困难而诞生的商业模式,竟然发展成一个特定人群的观影社交产品。吴飞跃每次去观影现场和观众交流,都发现观众和观众之间的交互特别热烈。“当我们把这些人通过一部电影、一场活动聚到一起后,他们之间发生了很多有意思的故事。一个半小时看电影,三个小时映后交流,这都是常态。还有很多人在我们的活动中找到了终生伴侣。”吴飞跃骄傲地说。

这是截至2024年初大象点映的数据:全国328个城市,3,500家影院,33,713位发起人,组织了超过1万场众筹点映活动。郑琼导演的一段话,或许是对大象点映的最好概括:“大象点映是在杂草丛生的无路之地,用心血为本来没有出路的独立电影制作人生生开出一条路来。”

当疫情降临

2020年新冠疫情发生后,面对居家办公的全国封控局面,在第一次公司电话会议中,吴飞跃坚定地提出:我们每时每刻都要面对巨大的不确定性,这是生活在这个时代唯一确定的事,我们必须学会接受。但同时,一切的破坏和改变又都在孕育新的机会。我们必须学会如何去把握它,成为最终的幸存者和胜利者。面对这场不确定的疫情,以创新为唯一武器,不仅有可能解决生存问题,还可能有弯道超车的机会。

“对于从事纪录片的专业工作者来说,当重大历史事件出现时,一定是不能缺席的。但当时疫情情况未明,我也不能让同事去冒险,我们怎样才能有所作为呢?”吴飞跃回忆说。在持续两个小时的电话会议后,一个大胆的创新想法蹦了出来。“我们发起了一个名为‘余生一日的全民记录计划,在2020年2月9日这样一个没有任何特殊意义的一天,邀请所有因为疫情困在家里的人们,拿起手边的手机、相机、摄像机,拍摄自己或独处,或与家人、恋人、同事在一起的生活片段,记录下这最普通的一天中最可贵的真实,最终汇聚成疫情下最最真实的中国景象。”

不出所料,大象点映的用户们纷纷在第一时间就热情响应。一周下来,全国各地5,000多人发来了素材。大象团队不眠不休,轮班工作,用了两个月的时间,剪辑出一部非常有特点的创新电影作品《一日冬春》。从完成时间来看,这是全球范围内第一部关于新冠疫情的电影。最终,优酷在与其他视频网站的竞争中胜出,成为该片的联合出品机构,并获得独家播映权。来自优酷的投资,也让大象影业得以在疫情中更健康地继续向前发展。

坚决不躺平

疫情结束之后,电影市场的马太效应*愈加明显。根据华威产业研究院(CID Research Institute)的数据,全球票房排名第1与排名第200的电影的票房比率自2017年以来——除了2020年比较特殊以外——逐年上升,从2017年的65.1倍上升到2022年的330.9倍。和全球市场相比,中国市场的头部垄断现象更加突出。2023年,中国电影排名第1的票房与排名第100的票房的比率接近惊人的700倍。

2023年以来,电影行业的所有从业者都感受到了大环境的巨大压力和日益严峻的生存态势。身处中国电影行业腰部以下市场的大象影业,同样面临着无法回避的挑战。吴飞跃和合伙人们不断地问自己:大象到底该如何生存下去?未来的发展道路究竟该怎么走?

经过近一年的思考和探索,他们终于理清了大象影业未来发展的基本脉络,其中,有三件大事将逐一展开。

第一,完成一部比肩《美国工厂》的紀录片。

《美国工厂》是由美国奈飞公司(Netflix)出品的纪录片,讲述了曹德旺创立的福耀玻璃接手美国俄亥俄州一座废弃的通用汽车工厂,将其改为玻璃制造工厂,并雇请上千名蓝领美国员工的故事。该片于2019年8月在美国上映,2020年获得第92届奥斯卡金像奖最佳纪录长片奖。

大象影业正在与福建广播影视集团合作,拍摄另外一部关于曹德旺的纪录片。这部片子的主线是曹德旺捐资100亿元在福州创立一所大学的故事,由合伙人秦晓宇执导。吴飞跃笑称,对照《美国工厂》,这部纪录电影可能就是姊妹篇“中国大学”了。他对这部新作有着非常大的期许,“我们希望这部纪录片能达到甚至超越《美国工厂》的高度”。

“这是我们放眼未来,愿意下大力气,全力以赴去做好的项目。”吴飞跃说,“这部片子对于大象品牌在企业家圈层中的认知度,以及未来可能的各种合作机会,一定会有巨大的帮助。”

第二,通过企业家赞助的方式拍摄一部以跑步为题材、以“玄奘之路”戈壁挑战赛为背景的运动励志电影——《无限游戏》。

“玄奘之路”戈壁挑战赛是在华语商学院EMBA学员群体中开展的一场体验式文化赛事。戈壁挑战赛经典赛制为期4天,共计121公里,各大商学院及品牌企业成员在121公里的戈壁上展开团队角逐。创办十八年来,“玄奘之路”戈壁挑战赛已经成为中国规模最大、参与队伍最多的户外顶级赛事,被媒体誉为“商界奥运会”。

大象影业正在通过企业家赞助的方式,筹措电影拍摄经费。这部电影讲述的故事是,一群中年跑步小白因为各种原因组队参加戈赛,他们共同训练成长,逐渐爱上跑步,最终克服重重困难,与其他团队在艰苦的戈壁上进行了扣人心弦的竞赛。在全力拼搏追求胜利的同时,他们会真正体悟到玄奘之路的精神,并最终在放棄、坚持与放下的人生考验中,实现自我的超越。

“通常拍一部电影,应该去找专业的电影投资机构和投资人,但在这个项目上,我们想用创新的方式去实现它。我们认为,在全国众多的企业家和高管人群中,有意识要提升自己的知识和能力并选择去读EMBA,这本身就是一种筛选。EMBA学员人群中,有意识要提升自己的身体状态与精神境界,并选择去敦煌走戈壁的,这是第二轮筛选。而我们这次由各商学院举荐荣誉出品人的赞助机制,事实上又完成了新一轮筛选——只有那些有情怀、有实力、认同这部影片的价值,并愿意和大象一起去翻越‘高山的一小群人,会最终成为这部影片的赞助人、荣誉出品人。我们认为,通过这样三层筛选最终来到我们面前的企业家和高管伙伴,不仅是对这一部电影,很可能对大象未来会做的更多有意思也有意义的文化项目,都会产生不可估量的影响。我很期待大家相识后所产生的各种美好的化学反应。”吴飞跃憧憬道。

第三,大象点映平台的持续商业化和迭代升级。

经过过去这些年的不断尝试和迭代,大象点映的C2B模式已经逐渐成熟。但是,如何将这个自我闭环的商业模式做得更精细,使它规模更大,服务更多用户,创造更多价值,对吴飞跃和大象影业来说,是非常大的挑战。

“我们非常开放,欢迎各种合作方式,尤其欢迎有实际操盘能力的伙伴加入,把大象点映真正做大做强。”吴飞跃说。

※※※

在拍摄《我的诗篇》期间,吴飞跃经历了一次大手术,术后直接被送进重症监护病房,能否醒来在当时仍是一个未知数。几天后,当他醒来,可以下地时,他的家人意外地发现,穿着病号服的他一边输着氧气打着点滴,一边已经打开电脑开始工作了。

“经历过生死的人会格外珍惜生命,对人是如此,对公司亦然。”吴飞跃说,“一家创业公司能走到今天,肯定要闯过几个鬼门关,必须有向死而生的勇气。对我而言,公司活着的每一天,都是幸运的,我都赚到了。只要活着,不下牌桌,人生永远都有机会。”

疫情结束一年多来,世界发生了很大的变化。面对新的环境,有人在抱怨,有人在埋头苦干;一些人在焦虑,另外一些人则不断尝试各种可能;有的人干脆躺平,还有一些人则继续向着既定的目标不断攀爬。

和大象影业面临的处境相比,很多企业,无论在市场环境还是用户基础,无论在用户刚需程度还是自身资源禀赋方面,都要好很多。大象影业所选择的领域是电影行业腰部以下的市场,这就注定了从创业第一天起,它就面临着巨大的生存压力。即使生存问题一直困扰着大象影业,吴飞跃和合伙人们始终坚持着最初的梦想,用最好的作品去影响时代。

抱怨解决不了问题,焦虑创造不了价值,躺平甚至比工作本身还痛苦。不管环境多困难,吴飞跃一直想拍一部震惊世界的影片,心里一直有个奥斯卡的梦想,“我不是贪恋那个奖项,而是那个奖项能让全世界都知道,有一家中国公司能拍出最好的纪录片”。在心里种花,人生才不会荒芜,而等一朵花开,则需要无声的坚持、默默的忍耐和淡淡的微笑。

祝福所有和吴飞跃一样默默坚持的中国创业者们,因为你们没有躺平,我们才有机会看到未来的光,谢谢你们让我们所有人相信,每一个普通人心中都有他自己的日月与江河。