技术迭代与深度媒介化:数智媒体生态的演进、实践与未来

2024-03-26郭全中

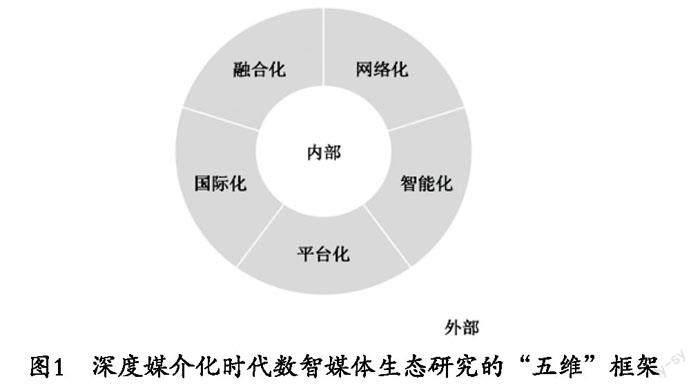

【摘要】在深度媒介化的背景下,数智媒体生态研究应在生态学的基础上,以深度媒介化的视角理解其本质、演进、实践和未来趋势。因此,文章建构了一个包含融合化、网络化、智能化、平台化、国际化的数智媒体生态的“五维”框架,并基于这一理论框架对数智媒体生态的演进进行深入分析,认为在实践路径上应通过打造互联网平台生态圈和主流媒体的“小生态”优化数智媒体生态结构,未来应从媒体融合的数字化和智能化转型、人机关系互动、网络空间命运共同体构建三个角度寻找突破点。

【关键词】数智媒体生态 深度媒介化 媒介生态学 “五维”框架

【中图分类号】G206 【文献标识码】A 【文章編号】1003-6687(2024)2-060-09

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.2.009

纵观人类传播发展的历史,技术革新始终是推动媒体生态演进和变革的关键力量。从印刷术的诞生催生了报纸,拉开了大众传播时代的序幕,到广播电视技术强化人们的视听感官,拓展了媒体生态的维度,再到互联网技术引发的数字化浪潮,彻底重塑媒体生态……每一次技术的飞跃都引领媒体生态走向新的纪元。近年来,5G、物联网、大数据、算法、人工智能等前沿技术的快速发展,特别是2022年年底OpenAI推出的ChatGPT人机对话应用程序,标志着人工智能领域的重大突破。这个深度媒介化的数智媒体生态已跨越传统媒体单一格局的生态模式,迎来一个空间更广阔、边界更模糊、生态更复杂的新阶段。本文认为技术迭代是驱动数智媒体生态变革的核心动力,对于数字智能技术的认知也应超越工具层面,从生态逻辑审视其影响。由此,本文基于生态学的视角和深度媒介化的特征,构建一个全新的数智媒体生态理论框架,并进行深入分析,探索数智媒体生态的本质、演进、实践以及未来发展趋势。

一、理解数智媒体生态的本质:概念界定与理论建构

关于媒体生态的研究,传统的研究方法主要借鉴生态学的理论框架,将媒体生态与生物生态类比,以中心化的视角将人类视为生态核心,强调媒体生态的整体性和平衡性。然而,在深度媒介化的当下,仅以生态学的视角看待技术驱动下的数智媒体生态显然是不全面的,因此,有必要从深度媒介化的视角出发研究数智媒体生态,并构建研究的理论框架,以解释数智媒体生态的复杂性。

1. 生态学视角下的数智媒体生态

媒体生态是一个由生态学中的生态系统概念衍生而来的概念。[1]尽管生态概念本身在不同学科中具有一定的模糊性,被认为是一个敏感概念,[2]但理解媒体生态可以沿着生态学和媒介生态学的理论脉络,追溯其思想内核。芝加哥学派早期开展的城市生态学研究工作为北美的媒介生态学提供了重要的理论启示,以马歇尔·麦克卢汉、尼尔·波兹曼为代表的学者将媒介视为一种生态环境,关注媒体形式演变对人类社会产生的长期而深刻的影响。以生态学的视角审视媒体环境意味着将其视为“森林”,将其间的行动者(各种媒体形式)视为“物种”,并通过研究“物种”间的相互作用及其演变过程,洞察媒体“森林”内部弱肉强食、适者生存的竞争与平衡机制,以及这些机制如何塑造并影响着人类社会。

随着互联网技术的飞速发展,数智媒体生态中出现了包括专业媒体、机构媒体、自媒体、平台媒体[3]等在内的多元化媒体“物种”,不仅丰富了媒体“森林”的多样性,也重塑了原有的媒体生态链结构。这种结构性变化带来了多元主体间生态位的竞争与相互制约和平衡的状态,不仅改变了媒体内部的运行逻辑,还对人类社会的信息传播、舆论生态乃至政治、经济和文化形态产生了深远的影响。

2. 深度媒介化时代的数智媒体生态

生态学视角下,人类处于媒体生态的中心地位,与其他主体保持控制论意义上的平衡。[4]然而,在深度媒介化时代,这种中心化视角被颠覆,人类并非媒体生态的中心。深度媒介化是指社会中的所有元素都与数字媒体及其底层基础设施密切相关。[5]安德里亚斯·赫普在《深度媒介化》一书中对深度媒介化作出了界定,总结出深度媒介化的五种量化趋势,即数字媒体多样化、主体连接性、媒体遍在性、技术创新性、社会数据化。[6]随着5G、物联网、大数据、人工智能等数字化信息技术的快速迭代发展,万物皆媒和万物互联的新世界已然形成,不仅实现了人与人、物与物、人与物的泛在连接,更从根本上塑造了社会的基础设施,[7]重构了媒体生态、社会关系和社会形态。在新的数智媒体生态中,新的行动主体的生态位不断提升,解构了专业媒体行动者的中心地位。[8]基于吉尔·德勒兹的块茎理论和布鲁诺·拉图尔等的行动者网络理论的视角,本文认为深度媒介化时代的任何主体都是媒体生态关系网络中的一个节点,媒体生态是块茎状的、去中心化的、历时性的、动态的。因此,媒体不再是生态中的垄断性力量,而应作为节点连接一切,真正发挥社会的基础性建构作用,并在不断演进的过程中重构数智媒体生态。[9]

基于生态学视角和深度媒介化的特质,本文对数智媒体生态的概念作出界定——数智媒体生态是指在技术迭代影响下,媒体内部要素与外部生态要素间的联结和共生关系所构成的兼具复杂性和动态性的生态环境。为了更清晰地阐释深度媒介化时代数智媒体生态的内涵与本质,以及应该如何开展对其的研究,本文以五个关键词构建了数智媒体生态的“五维”框架(见图1),以期为研究深度媒介化时代数智媒体生态提供理论借鉴。

(1)数智媒体生态“五维”框架的构成。数智媒体生态的五维框架以生态圈的形态呈现,两个圈层分别为内部环境和外部环境,在圈层之上由融合化、网络化、智能化、平台化、国际化五个维度构成,无论是内部圈层还是外部圈层都体现出这五个维度的特征。

(2)数智媒体生态“五维”框架的内在逻辑。在传统生态学的视角下,媒体生态被概念化为两个主要层面:一是内部生态中各要素间的关系,称为“内生态”;二是媒体与外部社会环境间的关系,称为“外生态”。[1]本文沿袭此种分类方式,将数智媒体生态分为内部生态与外部生态两个部分。置于深度媒介化时代的背景下,伴随着数字信息技术和智能技术的浪潮,数智媒体生态展现出融合化、网络化、智能化、平台化、国际化五个主要维度。这五个维度在结构上相互联结,在功能上协同作用,它们之间以一种非中心化的块茎式关系动态演变,并非牵一发而动全身的单一联系。这种复杂的关系共同形塑了数智媒体的内外生态,共同构筑了当前数智媒体生态的整体图景。

二、“五维”框架下数智媒体生态的演进

从Web1.0时代到Web3.0时代,数智媒体生态的演进展现出多样化、复杂化的特征,从“五维”框架出发可以更好地洞悉数智媒体生态演进的脉络和趋势,更全面地理解数智媒体生态潜在的发展动向。

1. 融合化∶数智媒体生态演进的底层逻辑

美国麻省理工学院政治科学家普尔最早在其著作《自由的科技》中将融合的概念作为媒体内部的变革力量。[10]融合包含技术、政治、经济、文化、组织、个体等多重话语,因此除媒体内部技术与业务的融合外,融合还表现为媒体外部边界的拓展。

(1)融合化的內涵与本质。融合化指传媒业媒介边界消融的趋势,是新媒体对传统媒体再媒介化的表征。原先,传统媒体主要凭借其对渠道的垄断以及组织资源的优势,形成了以传播者为中心的传播网络,面向相对模糊的大众或分众人群,且传播网络的组织者大多局限于体制内的行动者或有相应专业能力的职业化机构。数字智能技术驱动下的新兴媒体形态(如自媒体、平台媒体等)生态位的升维解构了传统媒体主导的媒体生态规则,构筑了新的传播秩序和逻辑。这一背景下,传统媒体想要维持生态位的竞争力,融合化是其生存和发展的底层逻辑和必然之路,同时技术是探寻媒体融合发展和数智媒体生态演变的底层线索。

(2)融合化的实践思路演进。我国自2013年以来提出媒体融合的战略发展目标,旨在通过技术的赋能与政策的引导,促使传统媒体逐步回归新兴媒介传播领域的生态位,以打通思想宣传和舆论战线的“最后一公里”为核心任务,以建设新型主流媒体为终极目标。在这个过程中,多数媒体的融合化实践演进思路体现在如下三个方面,即从“小融合”新媒体业务简单相加,到“中融合”一体化推进媒体深度融合转型,再到“大融合”的“互联网+跨界”(见图2),将媒体的自身定位从信息传播机构转变为嵌入社会建设和治理的体系的基础设施,打造数智媒体生态。[11]2023年以来,ChatGPT及其代表的技术方向AGI(通用人工智能)颠覆了数智媒体生态融合化的底层逻辑,通用人工智能技术将成为媒体“大融合”的技术主导方向。在AGI的加持下,AIGC(人工智能生成内容)将成为新的内容基础设施,[12]在提升内容生产效率和生产能力的同时,深化媒体业务的深度融合和外部生态的跨界交融。

2. 网络化∶数智媒体生态演进的核心变化

技术的迭代发展过程就是技术的平权过程。从Web1.0时代到Web2.0时代,互联网、大数据、人工智能等技术的发展降低了多元主体参与专业内容生产的门槛。进入Web3.0时代,在联结程度上,基于物联网技术的万物互联成为可能;在媒体生态层面,基于区块链等技术打造的分布式、开放式、去中心化的传播生态逐步实现。如今,AGI技术能够最大限度地助力传媒业实现在Web3.0时代的技术平权。由此,数智媒体生态中多元行动者以节点的形式相互联结并产生互动,逐渐演变为网络化的关系样态。

(1)网络化的内涵与本质。网络化是基于行动者网络理论的视角,将数智媒体生态中处于不同生态位或具有不同性质的主体(包括人和非人类主体)视为能动的行动者,每一个行动者都是生态网络中的一个节点,节点间的相互关系和作用构成了去中心化、动态和复杂的关系网络。在深度媒介化时代以前,媒体作为连接中心形塑着一种单向、封闭的传播关系网络,传者与受众间的界限分明。如今在曼纽尔·卡斯特所言的网络社会中,新信息技术塑造了一个扁平化的分布式社会,表现为去中心化的网络格局。[9]因此,网络化可被理解成全新的关系视角,包含着不同于传统媒体的新行动者以及由此形成的新关系。需要强调的是,去中心化的网络只是瓦解了传统社会中权力的运行机制,在动态的网络社会中,节点之间的联结互动会塑造新的权力中心(见图3),也就是卡斯特所强调的“传播的权力”,[9]即连接节点的“边”越多,该节点的影响力就越大,如社交媒体中的“大V”、因趣缘组成的群体、围绕平台形成的“平台集体”[9]等都是网络化的表现。所以,媒体想要成为新的权力中心,重塑自身权威和影响力,处理好与生态中其他行动者之间的关系是关键所在。

(2)网络化的形成逻辑。网络化的数智媒体生态能够形成的关键就是媒体中心权威的塌陷。解构媒体权威的行动者有以下几类:其一是像“丁香医生”“医学界”“陶白白”“歪果仁研究协会”等这样的自媒体专注于特定领域进行垂直化传播;其二是用户群体的崛起汇聚成强大的力量形成协作生产景观,并促成情绪化的升维和多样化的文本内容解读方式;[8]其三是提供信息聚合与分发技术、传播渠道的各类平台型媒体,以商业化和流量化思维型构生态网络的运行法则。在这些行动者主体的影响下,传统媒体的议程设置能力、专业权威和影响力逐渐削弱。此外,2019年1月25日,习近平总书记在十九届中央政治局第十二次集体学习时提出“四全媒体”概念,其中,“全员媒体”的建设目标就是媒体传播的全连接,实现所有人、物、资金、信息的连接,在网络化社会中,所有连接的节点都能贡献、分享信息,并获取相应的发展红利。ChatGPT的出现更是催生了新型的人—机关系,未来人—机关系的共生网络将成为数智媒体生态中重要的动力源。因此,网络化已成为数智媒体生态演进过程中最显著、最核心的变化。

3. 智能化∶数智媒体生态演进的全面革命

所谓智能化,即在以人工智能为代表的技术应用下,数智媒体生态内部运作机制呈现出自动化、数字化、个性化趋势,以及在政策、市场、社会影响下外部生态边界的延伸与重构。也就是说,人工智能等技术对数智媒体生态的革新是全方位、全局性的,无论是微观层面的业务升级,还是宏观层面的传媒业格局演变,都出现了智能化的转向。

(1)内部生态的智能化运作。在数智媒体生态内部,智能化演进主要表现为新闻生产业务全流程再造与媒体内部产业结构的调整。

在新闻生产流程方面,一是信息采集依靠传感器、大数据、云计算等技术,实现高容量数据存储、高速率信息传输和更加丰富细腻的数据维度与颗粒度,新闻线索的全程收集成为可能。如《人民日报》“中央厨房”打造的新闻线索热点发现系统、央视网人工智能编辑部的智媒数据链、智闻产品等都实现了实时热点捕捉、追踪与分析。

二是新闻写作借助机器人写作(MGC)、虚拟数字人、人工智能生成内容(AIGC)等技术,内容生产力大幅提升,人机协同成为新的生产模式。有学者通过分析2017—2022年全球106个使用人工智能技术进行新闻生产与传播的案例发现,无论是老牌媒体还是数字媒体、技术公司等,在新闻写作环节使用人工智能的情况都非常突出。[13]

三是新闻分发依托智能算法推荐技术,让内容多场景、多终端、全通道智能分发成为可能。我国以今日头条为起点,媒体运用算法进行新闻分发,为用户打造“我的日报”成为常态,《人民日报》、中央广播电视总台等主流媒体更是开发“党媒算法”“总台算法”,在算法推荐中加入正能量指标,为用户智能推荐既符合主流价值观又满足个性化需求的内容。四是新闻呈现通过AR/VR、AI合成主播、虚拟数字人等技术优化用户多重体验,呈现出与用户智能交互的创新性趋势。如新华社的虚拟主播“新小浩”从坐着播报到以更丰富的肢体语言站着播报;2023年两会期间《人民日报》推出AI数字主播“任小融”,实现了H5交互设计的“面对面”交流,拉近与用户的距离;新华智云打造的虚拟主播已在各级融媒体中心建设中得到广泛使用。在媒体内部产业结构方面:一是整合各类资源打造“中央厨房”式采编平台和智能编辑部;二是智能技术升级迭代驱动媒体从劳动密集型产业转型为技术密集型和资本密集型产业,技术和资本成为媒体最有力的支持和最强大的后盾。[14]

(2)外部生态的智能化重构。在智能技术的赋能下媒体需要依照政策引导,在外部市场和社会的变化中作出适应性改变。

其一,政策层面不断深化智能技术的产业化与产业的智能化、数字化。本文梳理了2017年以来《政府工作报告》中涉及智能技术的相关表述(见表1),可以看出,传媒领域大力推进“互联网+”“智能+”,外部生态建设是政策采纳的正确路径。

其二,随着深度媒介化趋势的发展,传媒市场中商业模式也发生了变化。原先零边际成本社会中的线性竞争性和排他性盈利模式逐渐被关联性、开放性、互促共赢的生态平台模式所取代。这意味着,媒体想要提高自身的生态位,增强与生态中其他行动者的连接,成为新的权力中心,就必然要采取跨界的姿态,破除旧有的组织边界和壁垒,充分利用和整合生态内部的数字智能技术、资金、用户等资源,延长产业链条,打造智慧服务生态。

其三,社会空间的智能化转向促使媒体智能化从媒体自身格局转入社会发展体系,参与智慧城市建设和数字治理。[15]换言之,在媒体智能化、数字化转型过程中,要积极探索“新闻+政务服务商务”的运营模式。如人民网·人民好医生客户端为用户提供医学知识、在线问诊、医院查询等服务,为医务人员提供职业培训、病例分享等功能。还有一些县级融媒体中心积极研发智慧掌上办公、建立基层数字化管理模式、探索直播带货等助力乡村振兴。

4. 平台化∶数智媒体生态演进的重要趋势

传媒领域对平台的关注和兴趣与Web2.0相伴而生。[16]移动互联网、大数据、人工智能等技術构成了推动平台发展的“助燃剂”。平台化趋势深刻影响着数智媒体生态的演进,不仅改变了信息和资源的流通模式,而且重新定义了价值链的构建、运营、管理机制等。

(1)平台化的内涵与本质。Anne Helmond最早从计算维度界定了平台化的概念。[17]而后有学者从基础设施的维度提出,数智技术让基础设施的平台化和平台的基础设施化成为可能。[18]还有一些商业研究强调平台化的经济维度、批判政治经济研究关注全球平台的权力扩张与治理、文化研究围绕平台的文化实践和想象力的重组。[19]这些研究丰富了理解平台化过程的多元理论视角。在数智媒体生态中,平台化是由于平台的生态位提升,在与其他行动者共生的环境中,逐渐成为信息、资源和用户聚集的节点和渠道。换言之,在整个数智媒体生态中,媒体、用户等主体在生产、分发、接受及商业化、盈利等方面都高度依赖平台所提供的数字设施,[20]由于其连接较多的行动者主体,逐渐成为生态网络中新的权力中心,产生强大的影响力,由此形成平台化的生态趋势。平台化一方面表现为原先的非平台主体(如传统媒体)融入互联网的思维,出现了平台化转向;另一方面平台嵌入整个数智媒体生态逻辑中,改变其运行法则,塑造新的制度和文化规范。

(2)平台化的演进逻辑。数智媒体生态的平台化体现为过程性的演进,并不是一蹴而就的,而是多重因素驱动的结果。一是以数字智能技术迭代为底层支撑。技术的生产、移动、社交可供性已然促成了较为成熟的平台化生态,驱动生产社会化和信息资源流通平台化的实现。二是以平台经济为经营模式。当下,平台经济成为重要的经济业态,原先传统媒体单向线性的二次售卖机制已丧失活力,以平台为核心节点的主体间动态联结与协作的网络状产业生态圈[21]成为创新经营之道。三是以政策变迁为关键引领。2015年我国首次提出“互联网+”的行动计划,指导“互联网+传统行业”的协同发展;2020年《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》指出要用好信息技术革命成果,以互联网思维将资源汇集到互联网,向移动端倾斜,探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式等,这些政策指示都强调了平台化的发展逻辑。四是以社会活动为动力机制。平台越来越成为社会活动和交往的场域,用户在平台中的注意力成为各方争夺的核心资源,用户的关注、点赞、评论、分享不仅是自身的一种表达方式,而且是内容或产品排名、推荐的依据,[18]因此,平台化的演进需要遵循平台的流量逻辑。

5. 国际化∶数智媒体生态演进的未来版图

哈罗德·伊尼斯在《传播的偏向》中提出媒介具有时间和空间两种偏向,根据媒介的特征,有的适合知识在时间上纵向传播,有的适合知识在空间中横向传播。[22]互联网的出现,打破了时间和空间的边界,麦克卢汉预言的“地球村”成为现实,数智媒体生态也将沿着国际化的路径拓展版图。

(1)国际化的内涵与本质。国际化是指数字智能技术的发展使得传播和交流逐渐去边界化、平民化,利用新技术和新媒介形式可充分促进国家之间的对话沟通与思想文化交流,使得数智媒体生态呈现出自由性、多元性和创新性的样态。Kepios最新报告显示,截至2023年第四季度初,全球共有53亿人使用互联网,相当于世界总人口的65.7%,[23]其中,全球社交媒体用户数量为49.5亿。[24]国际互联网用户的增多意味着时空“内爆”的数智媒体生态是一种打破国家限制的无疆界的环境,媒体作为桥梁连接各国政府、企业、文化和网民,推进各主体间平等沟通、互惠互利。

(2)数智媒体生态的国际化变革。在大众传播时代,西方国家控制着大部分国际电报线路服务和广播频率,形塑了一种“中心—边缘”的国际传播格局。“冷战”后,全球化浪潮促使世界市场的边界得以扩展,世界传播格局无限扩大,但西方现代性的观念依然塑造了整个世界。[25]在信息地缘政治大背景下,原先以美国为首的西方科技巨头、技术精英、媒体知识分子等是全球范围内国际传播的主导者,他们共同构想、制定和维护了数智媒体生态中国际场域的基本逻辑、主导议程和发展模式。[26]随着平台化趋势的发展,信息传播、交流互动、公共外交、企业出海等多方面融合在平台这一渠道之上,不同的参与者和平台共同塑造了一个更加动态、互联和多元的全球传播环境。一是不同国家和地区的媒体及内容创作者拥有了更大的展示舞台。如传统主流媒体“TikTok化”成为一种平台摇摆的重要策略,结合短视频内容形式、偏好算法内容推送和UGC内容生产,提升了传统媒体在全球新闻舆论场的能见度,推动国际传播实现真正意义上的“国际化”。[27]二是数字化公共外交、融合式公共外交突破了传统国际关系和外交工作的限制。如美英等老牌发达国家借助社交平台,促进其与新闻媒体、非政府组织之间的良性互动;以金砖国家为代表的新兴经济体也运用社交平台,打造具有广泛传播力的国家品牌。[28]三是产品、品牌和文化出海拥有新的机遇。近年来,我国数字文化产业(如数字出版物、网络文学、网络音乐、动漫游戏等)在全球范围内取得了显著的传播效果,得益于数字平台的社交和场景可供性,这些文化产品能够迅速触达国际受众,构建起一个高效、广泛的数智媒体文化生态。

三、数智媒体生态的实践路径

技术发展催生了数智媒体生态的变革,与此同时也伴随着互联网平台生态失序、主流媒体融而不深等问题。优化数智媒体生态结构一方面基于互联网平台打造泛媒体大生态圈,另一方面主流媒体面向本地综合需求打造“三智化”的泛媒体“小生态”。

1. 以技术、数字生活和出海打造互联网平台生态圈

(1)技术是互联网平台的驱动力和黏合剂。从集成电路技术、移动通信技术到互联网和新媒介技术,这些技术不仅构成了平台的物理基础,更充当了促进平台生态中不同主体间整合与协作的重要媒介。随着移动互联网、大数据、AR/VR、人工智能、区块链等新兴技术的发展,互联网平台已超越单纯技术集合体的概念,转化为一个自我循环、不断演化的复杂生态系统。自ChatGPT等大模型技术出现,人工智能不再只是作为一种辅助工具存在,而是开始深刻地塑造互联网平台的新形态。大模型技术有潜力成为继移动互联网后的最大技术平台,彻底改变平台间的竞争格局。在这种背景下,“对话即平台”的概念有望成为大模型时代的主要产业趋势,[29]它将重塑用户与平台间的交互模式,并进一步推动内容及服务的个性化和创新发展。

(2)以数字生活系统构建互联网平台生态。互联网平台生态可被视为由各互联网平台企业构建的综合性数字生活系统。互联网平台的生态模式以用户集聚为起始点,通过提供高质量的内容和产品来增强用户忠诚度。利用互联网技术和大数据分析,平台间实现流量的互联互通,并在应用布局日渐完善的基础上实现应用间的融合。在这个过程中,形成了一个以用户为中心、多个企业联动发展的生态圈。以BAT为例,这些企业依托庞大的用户流量起家,百度在搜索引擎、阿里巴巴在电子商务、腾讯在社交媒体领域积累了大量用户,进而对流量进行再利用,有效延伸了平台生态链。同时,通过与生态圈内其他企业的合作,这些平台不仅形成了竞争优势,还实现了企业间的共生关系,不仅在技术和资源上相互依赖,还协同创造价值,共同构建一个价值共享平台。如腾讯除了最初的社交媒体(微信、QQ等)外,还拓展了互联网金融生态(微信支付、财付通等)、互联网文娱生态(腾讯游戏、腾讯视频等),以及对互联网生态圈的投资(拼多多、美团等),这些多元化的投资和发展策略不断完善和扩大了腾讯生态圈。

(3)互联网平台积极拓展多种出海策略。近年来,我国互联网平台企业积极探索并成功进入海外市场,展现出广阔的发展前景。以抖音海外版TikTok为代表的技术出海,是中国互联网平台首次引领全球数字平台产品技术形态的发展。[30]有数据显示,TikTok的经济影响力显著,2022年年收入达到94亿美元;2023年TikTok的用户数量已超过15亿,比上年增长16%。[31]此外,短视频、直播、电商等平台商业模式生态的出海也取得显著成果。2022年TikTok在短视频核心国际业务方面已创造百亿美元收入,同时TikTok还扩展了音乐、图书、电商等服务,其中,2023年其电商业务计划达到200亿美元的商品销售额(GMV),正式挑战Spotify、图书出版商、亚马逊、Shein等行业与巨头公司的核心业务范畴。另外,以拼多多为代表的拉新获高额激励的社交裂变式营销、商品高性价比的业务模式同样在海外市场奏效。2022年9月,拼多多正式开启海外业务,上线Temu平台,并迅速在北美市场走红。月狐iAPP海外版数据显示,Temu目前在全球29个国家/地区的应用商城总榜登顶第一,在19個国家/地区进入应用商城总榜前10,在北美、欧洲的大多数国家/地区已占据头部位置。[32]由此可见,多种出海业务模式的全面进发,使得我国互联网平台企业开启新的海外市场增长空间。

2. 以大融合思路打造主流媒体的“小生态”

如前所述,在主流媒体融合化演进过程中,大融合思路将是未来的主导方向。具体而言,主流媒体的生态建设应从大融合思路出发,以当地城市的运营者为定位,打造当地中国式现代化的治国理政新平台,即“三智化”平台。

(1)大融合思路就是采取基于生态系统的“互联网+跨界”的整体思路。换言之,传媒集团和媒体机构应跳出传媒做融合,在整体深度融合转型的基础上,充分利用制度优势,积极融入国家和当地经济社会发展大局以及政府治理体系和治理能力现代化中,搭建起区域化或行业化的自主可控互联网平台,以实现重建用户连接和重构商业模式与盈利模式的目标。因此,打造生态并不是BAT、字节跳动、快手等互联网巨头的专利,媒体也可以基于某一区域或某一行业打造小型的生态系统。

(2)主流媒体的“小生态”建设应采取“三智化”的路径。“三智化”指“智媒体+智慧政务+智慧城市运营”,通过生态化运营来重建用户连接,改变传统媒体发行、广告和相关收入断崖式下滑的情况,充分借鉴互联网媒体生态化运营的经验,通过生态化运营来为媒体深度融合提供充足的资金支持,重构媒体的商业模式和盈利模式。一是建设智媒体平台。主流媒体需要建起基于大数据、人工智能等先进技术的智慧媒体,实现新闻信息的智能化生产与分发,在提升用户体验的基础上沉淀大量用户,从而加强现代传播能力建设。例如,江苏省江阴市融媒体中心采用“内容为王、体验为先”的核心价值逻辑,运用新兴技术优化传播效能,打造“一次采集、多重生成、多元发布、全媒传播”的智能化内容生产和分发模式,强化移动端的信息传播优势,同时以“5G+4K/8K+AI”为技术方向打造满足用户体验需求的融媒体产品。二是建设智慧政务平台。除提升现代传播能力外,主流媒体还需要助力当地党委和政府提升治理能力,加强政务服务建设。如浙江省瑞安市融媒体中心依托“瑞安新闻”APP整合“瑞网议事厅”网络问政平台、“瑞安发布”留言交流平台等,收集社情民意,形成“收集—转办—反馈”工作闭环。此外,利用疫情期间的数据沉淀,建立了超40万人的有效用户数据库,增强了其“互联网+政务+服务”的综合影响力。三是建设智慧城市运营平台。新时代,传统媒体深度融合的目标就是致力于成为当地中国式现代化的治国理政新平台,这需要媒体深度参与智慧城市的建设和运营,实现真正的、彻底的转型。“我的长沙”是长沙广电建设运营的“城市服务+融媒体”融合平台,探索打造广电媒体融合发展“长沙模式”,在城市治理方面,该平台推出体育场馆预约服务、数字人民币宣传活动、“我要找记者”“我要找工作”、福利购车活动等智慧服务,实现了由智慧媒体向智慧平台的转型,推进媒体深度融合模式创新发展。

结语:探索数智媒体生态的未来趋势

技术革新是数智媒体生态变革的核心驱动力,随着新技术的狂飙, 特别是生成式人工智能技术的兴起,数智媒体生态的未来发展趋势将基于融合化、网络化、智能化、平台化、国际化的维度,迎来新的变革。沿着“五维”框架的思路,本文对探索未来数智媒体生态的趋势作出以下设想。

(1)媒体融合将朝着更加数字化、智能化的方向进发。未来,人工智能生产内容(AIGC)将是重要的趋势,将更多地应用于媒体的内容制作、创意生成和场景再造。如2023年7月20日上海人工智能实验室(上海AI实验室)、中央广播电视总台联合发布“央视听媒体大模型”(CMG Media GPT),该模型具备强大的视频理解能力和视听媒体问答能力,可根据提供的视频创作主持词、新闻稿件、诗歌等,其所生成的内容已覆盖美食、文化、科技等多个领域,还为用户提供了强大的交互式图像、视频编辑与创作能力。[33]此外,2023年2月起,澎湃新闻、红星新闻、封面新闻、湖北广电融媒体新闻中心等多家媒体和广电机构宣布接入百度文心一言。对于媒体而言,增强在数智媒体生态中的影响力和市场竞争力,须积极探索应用智能内容生成的新技术。

(2)人机关系将成为新型的关系网络。原先技术作为连接人与人的中介和工具,随着媒介化程度的加深,这种关系正在发生根本性的转变,技术在某种程度上从中介转变为独立于人的主体并与人进行互动交往。以ChatGPT为例,基于大规模预训练模型和深度学习技术,它能够以自然语言与人类对话交流,还能在长期互动中与人类建立情感联系,进而影响人类的认知和行为模式。因此,可以预见,人工智能将不再局限于传统的工具性角色,而是作为能够理解、响应乃至预测人类情感和需求的伙伴存在。这种进化不仅将改变用户与媒体的互动方式,还可能重塑媒体内容的创造、分发和消费过程,这将对社会交流方式、文化传播乃至整个社会结构产生深远影响。

(3)构建网络空间命运共同体将成为互联网平台生态建设的战略核心。2015年习近平总书记在第二届世界互联网大会开幕式上倡导构建网络空间命运共同体,得到国际社会广泛认同和积极响应。在2023年世界互联网大会乌镇峰会开幕式上,习近平总书记鲜明提出共同推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段。这一倡议的核心在于促进全球网络空间的公平、开放和安全,以及实现不同国家、不同文化之间的信息共享和技术合作。在数智媒体生态中,这意味着更加注重跨国界的合作,共同制定和遵守网络空间的规则和标准,促进包容性和多元性的信息流通。未来,我国需持续建设具有全球竞争力的数智平台,支持平台企业通过市场机制走向国际市场,以对抗数据霸权;同时,应倡导基于全球互联互通的网络正义观,与各国政府、国际组织、平台企业以及个人行动者协同合作,坚持多利益相关方参与的数智技术治理,推动全球传播规范的对接和跨境数据流动的规制。[34]

参考文献:

[1] 郑保卫,王静. 数字化对传媒生态的影响[J]. 兰州大学学报(社会科学版),2008(5):2-7.

[2] Wahl-Jorgensen K. The Chicago school and ecology: A reappraisal for the digital era[J]. American Behavioral Scientist, 2016(1): 8-23.

[3] 張志安. 数字新闻业研究:生态、路径和范式[J]. 新闻与传播研究,2018(S1):90-92.

[4] 克里斯·安德森,何仁亿. 新闻生态系统研究二十年:历史轨迹与未来发展[J]. 中国网络传播研究,2021(3):18-31.

[5] Couldry N, Hepp A. The mediated construction of reality[M]. Cambridge: Polity Press, 2017: 7, 34.

[6] Andreas Hepp. Deep mediatization[M]. London: Routledge, 2019: 40-52.

[7] 常江,何仁亿. 安德烈亚斯·赫普:我们生活在“万物媒介化”的时代——媒介化理论的内涵、方法与前景[J]. 新闻界,2020(6):4-11.

[8] 陈立敏.“网络—节点式”新闻生态系统的生成逻辑与运行机制[J]. 编辑之友,2023(3):84-90.

[9] 喻国明,耿晓梦.“深度媒介化”:媒介业的生态格局、价值重心与核心资源[J]. 新闻与传播研究,2021(12):76-91,127-128.

[10] 亨利·詹金斯. 融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带[M].杜永明,译. 北京:商务印书馆,2012:40.

[11] 郭全中. 媒体深度融合的“大融合”思路及实施关键[J]. 现代传播,2022(9):1-7.

[12] 郭全中,袁柏林. 从GPT看AGI的本质突破:传媒业新挑战与未来[J]. 新闻爱好者,2023(4):30-35.

[13] 方师师,贾梓晗. AI如何做新闻:基于全球106个案例的分析(2017—2022)[J]. 青年记者,2023(1):56-59.

[14] 喻国明,苏健威. 生成式人工智能浪潮下的传播革命与媒介生态——从ChatGPT到全面智能化时代的未来[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2023(5):81-90.

[15] 黄楚新,许可. 人工智能技术驱动传媒业发展的三个维度[J]. 现代出版,2021(3):43-48.

[16] O'reilly T. What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software[J]. Communications & strategies, 2007(1): 17.

[17] Helmond A. The platformization of the web: Making web data platform ready[J]. Social media+ society, 2015(2): 1-11.

[18] Plantin·J. C, Lagoze C, Edwards·P. N, et al. Infrastructure studies meet platform studies in the age of Google and Facebook[J]. New media & society, 2018(1): 293-310.

[19] Poell T, Nieborg D, Van Dijck J. Platformisation[J]. Internet Policy Review, 2019(4): 1-13.

[20] 常江,狄丰琳. 数字新闻业的平台化:演进逻辑与价值反思[J]. 编辑之友,2022(10):22-30.

[21] 殷琦,国秋华. 从静态机构到动态功能:互联网平台的内涵演变与治理转向[J]. 现代传播,2023(4):135-142.

[22] 哈罗德·伊尼斯. 传播的偏向[M]. 何道宽,译. 北京:中国传媒大学出版社,2017:71.

[23] Kepios. Digital Around the World[EB/OL].[2023-12-08]. https://datareportal.com/global-digital-overview.

[24] Kepios. Global Social Media Statistics[EB/OL].[2023-12-08]. https://datareportal.com/social-media-users.

[25] 李懷亮.“后全球化时代”的国际文化传播[J]. 现代传播,2017(2):13-17.

[26] 刘滢,朱泓宇.“数智华流”新趋势下的“模式出海”与国际传播生态重构[J]. 对外传播,2023(11):64-68.

[27] 史安斌,梁蕊洁. 传统媒体的TikTok化:概念建构与实践探索[J]. 青年记者,2023(15):92-96.

[28] 史安斌,张耀钟. 数字化公共外交:理念、实践与策略的演进[J]. 青年记者,2020(7):78-81.

[29] 张洪忠,任吴炯. 大模型对互联网生态影响及其发展趋势[EB/OL].[2023-08-01]. https://mp.weixin.qq.com/s/MZA0ECjZA1UNC7OCuRq_gg.

[30] 王沛楠. 从反向流动到模式出海:中国互联网平台全球传播的转型与升维[J]. 中国编辑,2023(Z1):20-25.

[31] Business of Apps. TikTok Revenue and Usage Statistics (2023)[EB/OL].[2023-12-17].https://www.businessofapps.com/data/tik-tok-statistics/.

[32] 月狐数据 | 拼多多实现国内与海外市场双丰收,Q2表现远超预期[EB/OL].[2023-12-17]. https://business.sohu.com/a/724085178_399033.

[33] 央视联合上海AI实验室发布央视听媒体大模型CMG Media GPT[EB/OL].[2023-07-24].https://mp.weixin.qq.com/s/THgYk_BN4AEX2fHf2LTEhA.

[34] 姬德强,张毓强. 从媒介到平台:中国国际传播的认識论转向[J]. 对外传播,2022(12):72-76.

Technological Innovation and Deep Mediatization: The Evolution, Practice and Future of Digital Intelligent Media Ecology

GUO Quan-zhong(School of Journalism and Communication, Minzu University of China, Beijing 100081, China)

Abstract: In the context of deep mediatization, digital intelligent media ecology study should be grounded in ecology and understand its essence, evolution, practice, and future trends through the perspectives of deep mediatization. Accordingly, this paper constructs a "five-dimensional" framework of digital intelligent media ecology, including convergence, networking, intelligence, platformization and internationalization. Based on this theoretical framework, an in-depth analysis of the evolution of digital intelligent media ecology is conducted. It is observed that on the practical path, the digital intelligent media ecological structure should be optimized by creating an Internet platform ecosystem and a "small ecology" of mainstream media. For the future, breakthroughs should be sought from three perspectives: digital and intelligent transformation in media convergence, interactive human-machine relationships, and the building of a community of shared future in cyberspace.

Key words: digital intelligent media ecology; deep mediatization; media ecology; "five-dimensional" framework

(责任编辑:吕晓东)

基金项目:北京市社会科学基金规划重点项目“首都互联网平台企业社会责任与协同治理体系研究”(22XCA002)

作者信息:郭全中(1976— ),男,安徽临泉人,中央民族大学新闻与传播学院教授,中央民族大学互联网平台企业发展与治理研究中心主任,江苏紫金传媒智库高级研究员,中国广告协会国际传播工作委员会副主任,主要研究方向:互联网发展与治理、媒体融合、传媒经济与管理等。