怀念我的母亲孙平

2024-03-07郑钢花

郑钢花

一直想写写我的母亲,却几次提笔几次又放下。或许是因为过于熟悉过于亲近的缘故吧,竟一时不知该从哪里写起。

母亲离开我们已经两年多了。昨夜里我梦到母亲回来了。开门看见母亲,我喜出望外:“妈,咋突然就来了,也不提前说一声!”母亲像往常一样笑眯眯地看着我,我犹豫了一下,然后将母亲拥到怀里,感觉到了母亲特有的气息和味道,也感觉到了母亲的单薄和瘦弱……突然不知怎么地,觉得有些心酸。这时候,忽然梦醒了,才记起來母亲早就不在了,而且是永远地不在了。静谧的夜里,泪水,悄悄地打湿了我的双眼。

我的母亲叫孙平,1928年11月11日出生,山西省平鲁县(现朔州市平鲁区)吴辛寨村人。其实小时候母亲是没有正式名字的,穷人家孩子,每天饥寒交迫,起不起名字都无所谓。家里人叫她小眼或二小眼,是因为她是家里的第二个女孩,姐姐孙白女眼睛长得又大又好看,相比姐姐,她的眼睛就小了许多。所以在20世纪80年代,我第一次见到我的表姐时,记得她对她妈——也就是我的大姨说:“我二姨长得不如你好,可是命比你好得多呀!”

当时是在汾东公寓,在我们带院子的小二层楼家里,她们从内蒙古的农村过来。大姨人长得漂亮,一双大眼睛忽闪忽闪的,做得一手好针线活,虽是旧式小脚女人,但却是个精明能干的人,只可惜命运不济。大姨一生嫁过三次。第一次嫁的人,家里弟兄好几个,以为家境还算好,殊不知这一家人都是土匪。刚嫁过去时,有一天半夜里被吵醒,看到家里人正炖整羊大吃。她刚问了一句,“哪来的羊呀?”就遭到一顿毒打。后来才知道,傍晚羊归圈,趁羊倌不注意,这家人就把羊从崖头推到院里了。雁北老家穷山恶水,坡上坡下的窑洞都是依山而建。因作恶多端,不久这个男人就被当时的乡政府抓去镇压了。大姨嫁的第二个男人,名叫安德,是个窑主,家里有矿,只是后来染上了抽大烟的恶习,卖房卖地,把家产折腾完最后连老婆女儿也卖了,然后领着儿子走口外去了。第三个男人,就是买我大姨的这个人,姓袁,对我大姨也不好,对大姨的女儿尤其不好。大姨伤心之余铁了心,把刚出生的孩子按到尿盆里溺死了。后来不知怎么和前夫联系上了,里应外合,投奔前夫跑到内蒙古去了。

母亲小时候命也不好,9岁时订亲,11岁进婆家门。这时公婆都死了,那个大她12岁的男人正和寡妇嫂子同居。于是俩人合起伙来折磨她,可想母亲的日子有多难过。母亲给我讲过,她每天有干不完的活儿,主要是在院里推大磨。寒冬腊月,不给吃不给穿,晚上不给被子,只好穿着衣服在光秃秃的土炕上睡觉,连席子都没有。到婆家几个月后,大舅来看母亲,说我姥姥想母亲,想让母亲回娘家见见。左求右求,婆家才答应了。结果回到娘家时,母亲之前推大磨时脚上冻裂后流出的血又和鞋粘冻在一起,脱都脱不下来。我姥姥看到女儿在婆家这样遭罪,伤心地掉下了眼泪。

我姥姥居住的这个村叫咀子上,离母亲嫁的那个烟墩村只有两里路。其实咀子上不是我姥姥姥爷的家,而是我大姨嫁的第二个男人的家。只是我姥爷到处当长工打短工,我姥姥就投奔我大姨住在这里。这时应该是1939年底1940年初的样子,这个村子里驻扎着共产党的抗日组织和妇救会。母亲和我姥姥抱头痛哭之时,正巧李林(抗日华侨女英雄,后殉国)的警卫员二和子来串门,她说:“这孩子这么苦,还不如伺候了李林呢。”可能是那个时候李林正在找贴身勤务员,所以随便这么一说。可是说者无意听者有心,母亲就把这话记下了。

回到婆家后不久的一天夜里,母亲照例是推大磨干了一天的活儿,照例是没有她的晚饭,照例是一家人对她没有好脸色……母亲说那天她想好了,就是要跑,就是要参加妇救会去!更深人静、夜黑风高,她拿着扫炕笤帚(传说能避邪)从窗户跳出就逃,一口气跑到咀子上姐姐家。听说她要参加妇救会,大姨和姨夫还有我姥姥都说,这兵荒马乱的,你出去哪有个好,说不定把命还要贴上。母亲说,横竖是个死,死也要死在外头!商量了大半夜,最后大姨叹了口气无可奈何地说,你执意要走,那就趁天不亮走吧。又递给母亲一个饸饹床的杆儿,说妇救会那个院里养着狗,狗如果咬你,就用这家什打狗。就这样,母亲按照大姨指的路,敲开妇救会的大门。妇救会的几个女同志刚起床,一听说母亲要参加妇救会,高兴极了,做早饭连母亲的也做上了。事隔多年,母亲都清楚地记得,那天早上的饭是拿糕。这是晋北一带的一种饭食,就是将玉米面、莜面或荞面放在水里,边煮边搅,待面和水煮凝,能够用筷子夹起来时,“拿糕”就做成了。

接着,婆家人就找来了。当着妇救会的人,他们不敢造次。于是对母亲好言利诱,恩威并施,对母亲说:“你年纪尚小,等长大些再出来抗日,即使出来也得先回家拿几件衣服呀……”妇救会的同志不卑不亢地说:“她要跟你们回,我们不拦着;但她要跟我们走,你们也不能阻拦。”说完边问母亲边给母亲使眼色,“你愿意跟他们回吗?”母亲坚决地说:“不回!”就这样,不满12岁的母亲从此走上了革命道路。这是1940年1月,一个天寒地冻的冬天。

在革命队伍里,大一些的同志给母亲起了个名字“孙萍”,并教她写这两个字,母亲说:“这‘萍’字好难写呀!”于是自己改成了“孙平”,这就是母亲名字的由来。若干年后,母亲的姐妹也随着母亲的名各自起了大名,我大舅叫孙富,我二舅叫孙贵。大富大贵一直就是穷苦人的美好向往,虽然俗气但简单明了。只是我大姨给自己起的名字叫孙谈,这个不识大字的小脚老太太,还特意告诉我是谈话的“谈”。这名字寓意何在,至今我百思不得其解。

母亲参加革命时还不满12岁,1940年正好是毛主席《论持久战》中的战略相持阶段,也是抗日战争中最严酷的时期。母亲先是在朔县平鲁等地从事妇女儿童工作,跟着大人动员老百姓参加抗日,打日本,救中国。1942年,组织上考虑到她年龄小,让她到雁北李林高小读书,后来到晋绥民干校、晋绥师范学校、晋绥新民主主义实验学校学习。这些都是“抗大”式的学校,学员开荒种地,纺线织布,自力更生,生产自救。学校成立了文化队,母亲成为文化队的一员,除了工作学习生产,还配合形势排练演戏,宣传革命,宣传抗日。那时候新民主主义实验学校驻扎在兴县碧村,这是个依山傍水的村庄,村脚下就是黄河。日本人来扫荡,他们就渡黄河转移到陕西;日本人走了,他们就又回到碧村。我父亲郑林当时是实验学校的校长,这个学校为晋绥革命根据地培养了大批的抗日干部。

1945年5月5日,实验学校以文化队为主,正式成立了业余剧社,起名叫“五五剧社”。每逢“三八”“五一”“七一”等节日都要在駐地或到一些大村子里演出。母亲也算是剧社里的主要演员,先后演过《运盐起家》里的郭玲玲、《王德锁减租》里的妻子李氏、《白毛女》里王大春的母亲、《闹对了》里民兵的妻子,还唱过《夫妻识字》《兄妹开荒》等。1945年6月,不满17岁的母亲加入了中国共产党,她的入党介绍人是剧社的指导员鱼讯和剧社的妇女组长王秀珍。新中国成立后,鱼讯担任陕西省文化厅厅长,是著名话剧《西安事变》的编剧,王秀珍南下去了四川。

据母亲回忆,1945年8月15日日本人投降时,他们正在兴县城里演出,消息传来,大家欢呼雀跃,热泪盈眶!许多人又唱又跳,还有人兴奋得几天几夜睡不着:“日军被我们打败了!我们胜利啦!”两天后,学校召开形势报告会,然后奉上级命令,把学员分成两部分:一部分由我父亲郑林带队步行北上接管归绥(今呼和浩特)和大同;另一部分由副校长亚马(新中国成立后任长春电影制片厂厂长)带领接管太原。五五剧社被编入绥蒙工作团随军北上,9月到达了中共绥蒙区党委所在地左云县。

但是,接管归绥和大同并不顺利。据说是国民党傅作义的部队也抢着去接管,日本人看傅作义部队的人马众多,便把政权交给了国民党。父亲他们只好奉命在左云驻扎。这时中央决定在左云县成立中共雁门区党委,任命我父亲担任中共雁门区党委宣传部长。以五五剧社为班底,区党委宣传部成立了雁门剧社,后又改名绥蒙剧社。新中国成立后,这个剧社的演员大部分都成为了文艺界和文化系统的领导和骨干,如省艺校省戏校的校长、省歌舞团的负责人、省音协的领导、省电台台长等。

母亲于1946年春节与父亲在左云县城结婚。这时,中共雁门区党委奉命撤销,父亲郑林被任命为中共晋绥二地委宣传部长,后来又担任了二地委书记。这样组织上把我母亲也留在了二地委工作。1947年母亲参加晋绥土改,并在五寨县负责妇女工作。1947年底,母亲任五寨四区区长(好像听母亲说过,四区是在五寨县的东秀庄)。1949年5月,晋绥干部大批南下奔赴大西南,中共晋绥分局决定撤销五寨、雁北、雁南、离石四个地委,成立中共晋西北中心地委,我父亲郑林留下被任命为地委书记。母亲也留在中心地委组织部、宣传部工作。

母亲的这段经历虽看似简单,但战争年代,硝烟弥漫,摸爬滚打,其实是异常艰苦的。那时的母亲剪着短发,戴着军帽,一身戎装。母亲说,行军打仗,大人一天走80里路,她也得跟着走80里路,脚上磨起水泡,也绝不能掉队,否则命就没了。常常是日本人进村,他们出村。日军拿着机枪扫射,他们没命地往山里跑,好几次突围出来后,嘴里都有血腥味,累得快吐血了。有一次子弹从母亲的肩膀上扫过,把前面的同志打死了,她幸亏是年纪小个子矮,没被打着。又有一次敌人的子弹从她的脚下射过去打到地上,黄土飞满全身,但侥幸没有打住她的腿。还有一次转移后有个病号大姐留在老乡家,几天后她们请假回去看这个大姐,晚上没走,结果汉奸告密,日本人挨家挨户地搜,半夜里母亲被老乡叫醒,老乡一把把她拉到人家被子里,假装是人家的孩子,才躲过一劫。她说她眼睁睁地看着那个大姐被敌人抓走了,走时还病着,嘴里还哼哼着,后来没了音讯,估计牺牲了。

战争年代就是这么残酷,今天还活着,明天可能就生死未卜。就这样,母亲这个山里娃小丫头,在革命队伍里慢慢长大了。她说她小时候很乖很听话,大同志们对她也很好,常常在睡梦中就被拉起来转移,环境再艰苦也没把她丢下。有一次转移到一个叫花圪砣的村子,一个老太太对她说,“闺女,你姥姥的娘家就是我们村儿的,兵荒马乱的太危险,你别跟着妇救会到处跑了,在村里找个婆家嫁了,过个安稳日子吧。”结果母亲也没有听,她后来跟我们说,“既然跟了妇救会,就是要跟到底啦!”

1945年8月15日抗战胜利,形势好转。到达左云县城后,母亲才请假辗转第一次回家探望父母。这时候她的家已从平鲁的吴辛寨搬到了山阴县的水头村。直到这时家里人才知道这个二女儿还活着。母亲从不到12岁离家,回来时已经17岁了。我姥姥哭着说:“我二女子是从奶头上摘下来就走了,是从针冠里逃出个命来的。”意思是形容母亲离家时年龄小,像刚断了奶的孩子,从穿针引线的针窟窿眼里九死一生闯过来了。母亲也说,“战争年代牺牲了那么多人,我真的是个幸运者、幸存者。”

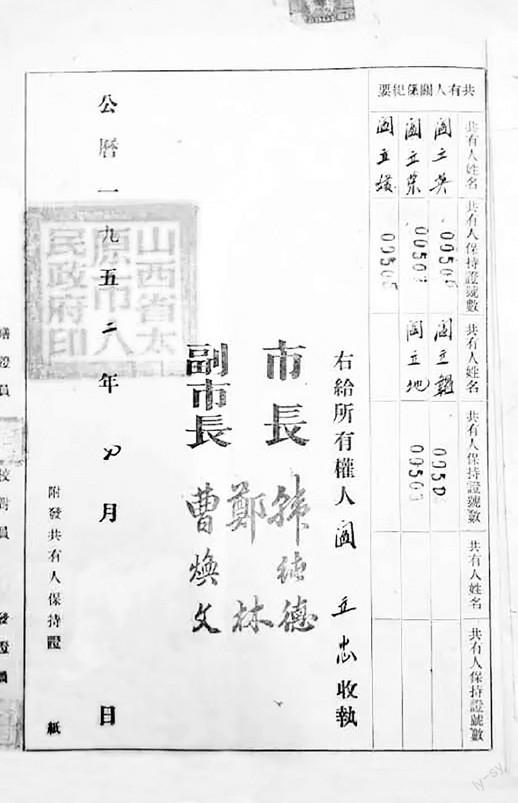

1949年太原解放后,我父亲任太原市第一任副市长。小时候,很多大人都说,你父亲是第一任市长,我说不是副市长么?后来才知道,当时市委书记兼市长是韩纯德,我父亲郑林是副市长,还有曹焕文副市长是民主人士,一共就三个人。所以市里大量的工作就放在了我父亲身上。直到现在,一些老人还对我说,记得小时候太原市布告上落款很多都是你父亲郑林的名字。母亲那年21岁,随父亲进城后先后在太原市供销社、文教局、财政局工作。我想那时候的母亲,应该是年轻有为、意气风发和朝气蓬勃的。

1952年,父亲调任中共山西省委统战部部长,1954年任省委常委,1955年任副省长,1956年任省委书记处书记,1959年任常务副省长。我的母亲当时认为自己文化水平低、小时候没多念过书,在父亲的支持下,母亲脱产到山西省干部文化补习学校学习。1956年毕业后到太原市委监委工作,后调山西省委监委工作,也就是现在的山西省纪委监委。由于父亲的自律和严格要求,母亲后来一直是机关里的普通干部,没有担任过任何领导职务,单位几次调级,也都让给了其他同志。

再后来,就到了“文化大革命”时期,父亲被打倒,母亲被下放。记得1967年4月2日,我的姥姥猝死在家中,接着父亲被造反派揪走,不知去向。6月我们家从省人委大院(现晋商博物院)搬到五福庵31号院的两小间东房里,冬冷夏热,备受煎熬。直到1972年父亲被释放时,连自己家的门都找不到。

我们在五福庵31号院住了6年多,我9岁至15岁在这里度过。这个大杂院有十几户人家,西房是个街道幼儿园,人来人往。我家住在一进院的东房,紧挨着一个厕所,夏天臭气冲天。这个院的居民,男女老少几十口共用着一个旱厕两个坑,进厕所前要先咳嗽一声,里面若有人也咳嗽一声,就知道有没有人和性别。里院还有个旱厕,一般是供幼儿园的几十个小朋友用。院里没有水龙头,每家进门都有个大水瓮,每天得到院外街道上去担水。那时候的母亲,还是很坚强的,面对红卫兵造反派的不实质问和指责,不卑不亢。有一次院里的一个造反派邻居让我扫厕所,我告诉母亲,母亲问:“他为何不让别人去扫?你不要去!”还有一次半夜查户口,第二天才知道全院只查了三户人家,一户成分是地主,一户男人是右派,另一户就是我家,算是走资派家属吧。母亲的心情可想而知!父亲那时已被造反派送到军管所,就关押在当时的解放路太原市中级人民法院里,一个月可以送一次衣物。有一次正好赶上过节,说可以见上一面,母亲急匆匆跑到红旗小学把正在上课的我叫出来,领着我去见父亲。我那时小不懂事,心里很是不愿意,怕被同学看到,觉得自己是犯人的女儿。还有一次,母亲在送给父亲的棉袄里,缝进小纸条“通风报信”,说了说家里和外面的情况,但又怕军管人员查出来刁难父亲,所以整宿睡不着觉,黑着灯披着衣服坐在床上被窩里,担惊受怕和流泪的情景,在我幼小的心里留下很深的印象。我那时很怕母亲想不开,有一次鼓起勇气问母亲:“妈,你会不会自杀?”母亲说:“不会。我是共产党员,自杀是自绝于人民,等于是叛党,我不会叛党。”

熬到了1972年初夏,父亲被释放,不知怎么找了个熟人用自行车推着他的铺盖卷,边打听边就找到了五福庵31号。我那时不到13岁,见到父亲觉得很生疏,父亲拿一个苹果给我吃,我竟像见到外人一般,推辞得没接。

1973年初父亲重新恢复工作,3月我们家又搬回了机关大院,这时父亲已经年迈,一生两次坐监,把身体都搞坏了。重新工作后,1973年父亲在“省革委”文教部任第一副部长,1974年任省委统战部副部长,母亲也被安排到省民政厅工作。1977年3月父亲任统战部部长,筹备恢复省政协,日以继夜地工作,12月在省政协大会期间中风偏瘫。于是,母亲的后半生中,又有十多年是在照顾父亲中度过的。

1979年,父亲带病出任山西省政协主席,8年后离世。送走父亲没几年,母亲也老了。读书、养花、照料孙辈和看病,是母亲老年时主要做的事情。她还接受采访,传播红色文化,几次到战斗过的地方,悼念逝去的战友。特别让我感动的是,2020年8月(她去世的半年前)在平鲁张崖沟抗日烈士纪念碑前,92岁高龄的母亲突然跟我说:“我想给烈士敬个礼,不知道可以不可以。”我顿时被感染,被震撼,眼泪一下子就流出来了……

母亲晚年还写了一本回忆录——《我和我的家人》。这本书她断断续续写了好几年,没有请任何人帮忙,完全由自己亲自撰写,口述实录。读这本书就感觉像是在听母亲拉家常一样,她传奇的一生跃然纸上娓娓道来:那个雁北大山里的小穷丫头、童养媳,饥寒交迫被逼无奈投奔革命队伍,然后战火纷飞、千锤百炼、历经岁月洗礼……

记得有一次中央电视台播放纪录片《苦难辉煌》,90多岁的母亲居然一下子就记住了歌词:“风雨压不垮,苦难中开花……”

是啊!母亲,您不就是从苦难中开出的那朵小花儿吗!