教师专业学习社群研究:范式、旨趣与论述

2024-03-01尹弘飚

尹弘飚 秦 晗

(香港中文大学教育学院,香港 999077)

一、蓬勃发展的教师专业学习社群研究

20 世纪90 年代以来,教育变革成为时代的主题。伴随着世界范围内风起云涌的政治、经济与技术变革,如何培养新时代所需要的人成为教育系统面临的首要问题。为应对这一挑战,全球各主要国家陆续发起了一系列自上而下的教育改革,希望通过强化标准、加强问责、提倡终身学习等策略增强教育系统的整体竞争力(Hargreaves, 2003)。毫无疑问,这些教育改革政策对教师的专业素养与能力提出了更高的要求。作为教育改革的实施者,教师已有的知识、技能与理念已经不足以应付新的改革议程的要求,因此教师在职的持续性学习日益成为各个国家与地区系统性教育改革的关键目标与保障条件(Stein et al., 1999)。同时,为了应对时代的快速变革以及实践中日益增加的复杂性,教师学习不再停留在个人层面,教师合作或协作性的教师学习转而成为一种趋势(Hargreaves, 1994; Stoll et al., 2006)。在这一背景下,在学校情境中建立与发展教师专业学习社群(teacher professional learning communities),通过有效的、普遍的、镶嵌于其专业实践的协作性学习活动实现教师持续的发展与转变,进而提升学校效能并推进系统性教育变革的想法被引入各国的教育政策、研究与实践之中,且至今长盛不衰。政策方面,以中国香港为例,在2014 年以来的新一轮系统性课程改革(即“学会学习2+”)之中,建立教师学习社群、使学校成为学习型组织的理念贯穿了新颁布的幼儿园、小学及中学课程指引。显而易见,在香港教育局看来,教师专业学习社群是提升教师专业能量、推动课程改革实施的重要保障。研究方面,且不说自1990 年代以来发表的关于专业学习社群的海量文献,仅近十年中关于专业学习社群的研究综述,已可谓层出不穷(如Chen, 2020; Dogan et al., 2016; Hairon et al., 2017; Qiao et al., 2018; Ni et al.,2021)。这些研究综述反复指出,教师专业学习社群对教师发展、学生学习以及学校改进均有积极影响,并能带来教师文化乃至教育理念的深刻革新。实践方面,尽管教师专业学习社群这一术语及现象兴起于英美,但随着研究的深入,人们发现在以中国、日本为代表的东亚文化圈的学校教育系统中,已然长期存在并盛行着以教师合作为基础的在职的、协作性教师学习,例如中国内地的教研系统、日本的课例研究等。OECD(2019)的研究报告指出,这种普遍开展的、基于同侪协作的教师学习实践对中国学生在PISA 中的优异表现作出了不少贡献。因此,上述东亚文化圈中的教师学习社群实践更是得到学校与教师的青睐,并在近年来开始对英美等西方国家辐射其影响。

从学理来看,教师专业学习社群的提出有助于打破学校教育中长期存在以致根深蒂固的以彼此孤立、互不干涉为特征的个体主义教师文化。作为专业学习社群的学校或教师群体,通过共享的愿景与价值观把教师们凝聚在一起,使其聚焦于学生学习的改善与自身能力的提高,且在具有支持性的环境下相互合作、共同学习、协同发展(Achinstein, 2002),这不能不说是一种令人神往的教育理念。同时,三十年来的研究证据反复表明,教师专业学习社群对于教师专业发展、学生学业表现和学校效能改进具有积极影响,因此也被不同国家或地区视为教育改革的重要举措(Doğan & Adams, 2018; Stoll et al.,2006; Vescio et al., 2008)。由此来看,教师专业学习社群似乎已在学理和证据方面确立了普遍的合法性,成为当今时代促进教育变革、推动学校改进、巩固教师发展、提升学习效能的不二法门。然而,如果我们详细分析已有文献,会发现虽然相关研究汗牛充栋,但研究者更多是从教师专业学习社群的某一特定角度出发,将其作为一种业已实存、不证自明的研究议题,探讨其特征(Louis et al., 1996; Stoll et al., 2006)、成效(Doğan & Adams, 2018; Vescio et al., 2008)、发展策略(DuFour & DuFour, 2013; Hipp et al.,2008)或研究趋势(Qiao et al., 2018; Hairon et al., 2017)。秉承这种思路,有关教师专业学习社群之定义与性质的争议要么不在研究者的视野之内,要么被其有意忽略了,更遑论分析或反思研究者隐含的求知兴趣、研究进路与研究发现之间的关系。因此,虽然关于教师专业学习社群的研究不可胜数,我们仍然缺少对当前这一重要研究议题之发展机理与探究取向的元研究,这使我们难以揭示众多研究背后所蕴含的价值立场、求知兴趣与研究意图。换言之,我们很少对教师专业学习社群及其相关研究进行范式性的分析,这在很大程度上约束了研究者对这一议题所蕴含的多样性和争议性的理解,也限制了相关研究未来的发展潜力与空间。因此,本文尝试对教师专业学习社群的研究范式进行归纳,揭示不同范式中研究者对教师专业学习社群所持的理解与研究路径,以期为未来的研究提供一个视野更为广阔、更具包容性的文献基础,从而为推动该领域的相关研究与实践提供帮助。

二、范式与认知旨趣

“范式(paradigm)”是一个定义松散但应用广泛的术语。众所周知,罗伯特•默顿(Robert K.Merton)与托马斯•库恩(Thomas S.Kuhn)最早使用范式这一概念,而他们对范式的理解也存在不少差异。在默顿(Merton, 1968)看来,范式是对某一领域已有研究成果的编整(codification),旨在将该领域中那些基本的假定、概念、专门术语、主张和寓意整理和总结出来,使未来的研究者有所凭借(霍秉坤、黄显华,2004)。因此,一个研究领域同一时期可能存在多个范式。整理出这些范式能够让该领域研究者“站在巨人肩上”,逐步推动本领域知识的积累和发展。在库恩(Kuhn, 1962)那里,范式的涵义被大大丰富了,被界定为一种“学科基体”(disciplinary matrix),其中包括科学共同体成员共享的四种要素的集合:符号通则、模型、共有的价值和研究范例。在最简洁的意义上,范式可视为具体的研究范例(exemplars)。与默顿不同,库恩认为范式具有单一性和不可共量性的特征,即同一时期只会存在一种具有垄断性的范式,而不同范式之间基本上是相互冲突的,往往是新的范式取代了旧的范式,从而使知识的演化表现出革命性发展的特征。

在教育研究尤其是课程研究领域,范式曾被广泛运用于不同研究议题的知识整理与分析之中(李子建, 1996; 李子建、尹弘飚, 2003; Grundy, 1987; Liu & Yin, 2023; Popkewitz, 1980; Reid, 1997; Schubert,1986)。在这些研究中,范式反映着研究者特定的认识论立场和倾向,指“支配着(研究者)探究行动、数据诠释方式以及认识世界路径的一组联系松散的观念、价值观与法则”(Schubert, 1986, p.170)。由此,范式与尤尔根•哈贝马斯(Jürgen Habermas)所界定的“认知旨趣”产生了密切关联。

毫无疑问,哈贝马斯是当今时代最为高产且影响最为深广的学者之一(Mezirow, 1981; do Carmo et al., 2023)。尽管他并未直接讨论教育议题,但他有关认知旨趣和沟通行动的理论深刻地影响了教育研究(Ewert, 1991),特别是人们对教育研究范式的理解。在《认识与人类旨趣》中,哈贝马斯指出,认知旨趣或“知识–构成旨趣”(knowledge-constitutive interests),是人类认识的起源与不可或缺的条件。旨趣,大体上可视为“我们与某一客体或行动的存在建立关联的乐趣”(Habermas, 1971, p.198),而“知识–构成旨趣”则可“排他性地界定为关于维持生活之客观构成的问题的功能,而这些问题又受制于此类存在的文化形式”(Habermas, 1971, p.196)。在哈贝马斯看来,知识起源于人类旨趣,同时也是社会组织的手段;认知旨趣是我们组织日常经验的方法,体现着我们在观察世界并与之建立关联时采取的基本立场。我们对现实的感知和认识是由我们的旨趣以结构化的方式组织起来的,旨趣的不同导致了我们对于现实采用不同的认识与行动(Ewert, 1991)。哈贝马斯从技术控制、沟通和解放三个方面界定了人类的认知旨趣,这三种认知旨趣分别与工作、语言和权力三种社会媒介相对应(Habermas, 1971)。这三种认知旨趣及社会媒介进而衍生出与之相应的三种研究范式:技术性范式、实践性范式以及批判性范式(Grundy, 1987; Schubert, 1986)。

技术性范式建基于人类的技术性认知旨趣(technical interest),强调行动遵从清晰的规则,发现事物之间的因果关系,探究的目的在于有效地控制和预测周遭环境,通过追求行动的效率和利益的最大化而满足人生存的需要(Baynes, 2016; Cooper, 2010)。强调照章行事的工作是此类范式对应的社会媒介,而以自然科学为代表的各类实证–分析科学最符合此类范式或认知旨趣的期望。在技术性范式中,研究者的探究行动主要遵从工具理性(instrumental rationality),旨在找出解决问题的更为有效的方式。也就是说,探究行动聚焦于“如何”解决问题,而非“应该”解决哪些问题(李子建, 1996)。

实践性范式体现了人类的实践性认知旨趣(practical interest),其目标不再是把握客观事实和控制环境,而是强调主体间的理解与沟通,进而达成协作的可能(Ewert, 1991; Gundy, 1987)。语言是此类范式对应的社会媒介,因为主体之间只能通过语言进行沟通。此类范式认为,现实是由主体通过互动共同建构出来的,而我们建构出的社会现实必然依附于特定的历史、政治和社会的脉络(李子建, 1996;Field, 2019)。因此,此类探究需要遵从沟通理性(communicative rationality),正视不同主体在立场和价值观方面可能存在的差异,进而促成主体之间的相互理解。因此,以现象学、解释学等为代表的各类历史–诠释科学最符合此类范式的期望。

批判性范式以解放性认知旨趣(emancipatory interest)为核心,体现了人类追求自由与解放的目的、能力与乐趣。在批判性范式看来,我们身处的社会建制,由于受到权力造就的各类不平等的影响,都是理想状态的一种扭曲(Ewert, 1991)。尽管主体之间通过沟通行动可以互相理解,但这种理解由于渗透了当时所处的历史、政治与社会脉络,可能导致主体无法意识到其中蕴含的不公,因此仍会是一种扭曲的认知。为获得公正的知识,我们就必须继续秉承沟通理性,反思当前理解中可能存在的不公正与不平等,将我们的理解从各类扭曲中解放出来,进而付诸行动,转变身处的社会现实,使其摒除权力的束缚—前者体现为个体的意识觉醒,后者则表现为个体的转变性实践(transformative practices)。权力是批判性范式所对应的社会媒介,而通过解放性认知旨趣,人们得以通过批判性洞察,揭示权力运作逻辑,反映现实生活中存在着的扭曲现象,继而把人从束缚中解放出来,实现个体自由与社会正义。因此,各类具有批判取向的批判性科学更加符合批判性范式的期望(Carr & Kemmis, 1986; Murphy & Fleming, 2010)。

哈贝马斯的认知旨趣理论对哲学和社会科学产生了广泛影响,更为教育研究者理解教育议题、分析教育研究方式提供了一个坚实的理论基础(Ewert, 1991; Englund, 2006; Terry, 1997)。例如,Ewert(1991)指出,通过不同认知旨趣看待教育,其教育价值取向是有区别的。在技术性认知旨趣中,教育被视为一个投入–产出系统,系统的低效由低水平的教师技能、不充足的资源等问题引发,我们可以通过技术来提升该系统的效能。在实践性认知旨趣看来,教育发生在极其复杂多变的社会情境中,因此教育目标实现与否并不是看最后的结果,而应该去探究和理解教育作为社会活动展开的过程。基于解放旨趣的批判性教育研究则以赋权为核心,关注教育中“人”的存在价值与潜能发挥,鼓励教育者和受教育者追求公正和社会参与,实现教育的转变性功能。因此,在过去数十年中,由三类认知旨趣衍生出的研究范式已经被应用于众多教育研究议题,如教育研究方法(Garland, 2014; Popkewitz, 1980)、课程设计(Grundy, 1987; Schubert, 1986)、课程实施(李子建、尹弘飚, 2003)、教育行政(Kochan, 2002)、学校效能(Reid, 1997)、成人学习(Mezirow, 1981)、组织学习(Field, 2019)、教师身份(Liu & Yin, 2023)等。然而,迄今为止,尚未有人借鉴范式的观点,对教师专业学习社群及其研究进行分析。

就其性质而言,教师专业学习社群研究与哈贝马斯界定的三类认知旨趣密切相关。首先,在政策领域,教师专业学习社群研究缘起于各国教育改革政策对标准、问责与结果的追求,这要求研究者探询教师专业学习社群作为一种政策倡导的实践能否带来预期的成效。其次,不同以往强调个体认知过程的教师学习,教师专业学习社群强调教师学习的集体性与情境性,这自然导致学者关注社群内教师的互动、协商与意义生成,并关注专业学习社群与其所处文化与情境脉络的关联。第三,由于教师专业学习社群诞生于特定的政策需求,并在特定的文化脉络与人际关系中展开,因此,其实践不可避免地受到既有政策要求、文化观念与权力关系的影响。这要求研究者对教师专业学习社群实践中隐含的上述因素加以批判性地检视。显然,它们分别对应于哈贝马斯的三类认知旨趣。如果我们不对已有的相关研究进行范式性的分析,我们会误以为教师专业学习社群研究是铁板一块,从而忽视了不同类型研究之间存在的差异乃至冲突,且低估了这些冲突中蕴含的机遇,同时限制了研究者的想象力。为此,本文将以哈贝马斯的认知旨趣为基础,归纳当前教师专业学习社群研究遵循的不同范式,勾勒不同研究范式的特点及其主张,进而探讨相关研究未来发展的可能空间。

三、教师专业学习社群研究的三种范式

(一)技术性范式中教师专业学习社群研究

如前所述,技术性范式遵从人类追求技术控制的认知旨趣,试图在事物之间建立稳定而清晰的关联,此类关联最好是因果关系,以对外部环境中的他人和事物进行有效地控制、操纵和预测,从而满足自己的需要(Coulter, 2001; Ewert, 1991)。因此,在技术性研究范式中,研究者首先要清晰描述所研究的事物或对象的状况与特点,然后用尽量清晰的方法与数据在事物之间建立起某种关联,进而比较各类有助于实现自己目的之手段的效率(efficiency)和效能(effectiveness),最终得到放之四海而皆准的“有效的”知识(Coulter, 2001)。由于强调清晰性和因果关系,此类研究通常青睐有助于预测的研究设计和各类量化分析方式。

在已有文献中,遵从技术性范式的教师专业学习社群研究数量最多。这类研究一般以组织学习(organizational learning; Leithwood & Louis, 1998)或学习型组织(learning organization; Senge, 1990)为概念基础。伴随着1990 年代教育改革对教师专业性、教学效能等的关注,专业社群(professional community)的概念应运而生,拉开了教师专业学习社群研究的序幕,也奠定了技术旨趣下的教师专业学习社群研究的理论基础。对这类研究来说,首先需要厘清“专业学习社群”是什么、有哪些核心特征或要素、在学校情境中会产生哪些影响,然后回答如何发展和维持有效的教师专业学习社群。为回应这些问题,技术性范式中的教师专业学习社群研究进一步细分为侧重探究“是什么、如何做”的“重构论述(restructuring discourses)”与侧重探究“谁有影响、有何影响”的“效能论述(effectiveness discourses)”。

1.重构论述:实现学校结构与组织形态的重塑

教师专业学习社群概念的发展与北美教育系统改革中重构运动(restructuring movements)息息相关,该运动试图转变根深蒂固的学校科层化结构和教师孤立文化(Quartz, 1995)。在这类研究中,研究者主要将教师专业学习社群视为一种重塑学校结构与教师互动方式、进而推动学校改进的策略与途径。因此,教师专业学习社群研究的“重构论述”侧重于回答教师专业学习社群是什么、如何在学校中发展和维持等问题,希望以此来帮助学校实现结构、组织形态乃至教师文化的再造。

到底什么是教师专业学习社群?研究者至今仍然众说纷纭。Hord(1997)将教师专业学习界定为学校教师和管理者持续地探索并分享学习和付诸实践的过程,认为其目的在于通过促进作为专业人员的教师的教学效能来促进学生的发展。此后,不少研究者纷纷表达了自己对教师专业学习社群的理解。例如,DuFour(2004)认为教师专业学习是教师共同分析并改进课堂教学的系统合作过程;Bolam 等人(2005)提出,专业学习社群是能够促进学校所有专业人员持续性学习,从而促进学生学习的社群;Stoll 等人(2006)认为,以持续的、反思性的、合作的、全员的、学习导向并促进发展的方式不断分享探究的教学实践群体即为教师专业学习社群。

该概念的模糊与泛化使得很多研究者转向操作性定义,期望通过厘清教师专业学习社群的核心特征来帮助学校发展相关实践,而这些核心特征也被学者们以实证研究尤其是量化研究的方式进行了测量和验证。例如,Louis 等人(1996)将共享标准和价值、对学生学习的集体关注、协作性活动、去个人化实践与反思性对话作为专业学习社群的关键要素;另有学者将共享的支持性的领导、共同的价值观和愿景、集体学习和运用、共享的个人实践和支持性条件作为专业学习社群共同的主要特征(Hipp &Huffman, 2003; Hord, 1997)。这两个概念测量框架在已有的教师专业学习社群研究中应用最为广泛。相对来说,前者侧重将“教师”作为专业学习社群的核心,而后者则主张包括所有学校教职员在内的“学校组织”作为专业学习社群的主体。

此外,也有学者对教师专业学习社群的主要特征进行了更为详细的阐发。例如, Stoll 等人(2006)指出专业学习社群的特征包含共享的价值观和愿景、共同责任、反思性的专业探究、合作、对小组和个人学习的促进、互相信任、尊重和支持、包括学校所有成员、超越学校的开放、联系与合作关系;Little(2006)认为共同的价值和目标、集体关注学生学习并肩负集体责任、合作及协调努力、支持教师学习的实践、进行集体课程决策是专业学习社群的主要特征。不过,这些主张更接近于一种对专业学习社群主要特征的质性描述,缺乏相应的量化研究的支持。

在社群的建立、发展与维持方面,Hord(2008)主张教师专业学习社群不是静止的,而是随着集体经验的积累逐渐发展与变化的,因此在不同发展阶段具有不同的特征。由于学校情境的差异,教师专业学习社群的发展路径是多样化的,并无固定模式,其过程可能是曲折的,而非直线上升的(Parker et al., 2022)。研究者也尝试通过对一些学校的个案分析,总结出教师专业学习社群建立与发展的有效策略(DuFour, 2003; Stoll et al., 2006)。整体而言,从研究者提出的专业学习社群的核心特征框架来看,教师专业学习社群可以从教师个体与学校组织两个层面进行理解,即教师个体层面的合作学习与学校组织层面的协同支持。此外,随着2000 年以来网络技术在教育中的普遍应用,在线专业学习社群(online professional learning communities)逐渐受到学者的关注。学者们就如何运用网络技术和社交媒体(如Web 2.0、Twitter、WiKi 等)建立和维持在线教师专业学习社群进行了尝试(Falk & Drayton, 2009; Goodyear et al., 2019; Hutchison & Colwell, 2012)。总体来看,研究者已经普遍意识到,教师专业学习社群的发展是一个长期、复杂与动态的过程。虽然研究者对教师专业学习社群的建立和维持已经进行了不少个案的、质性的探究,但很少有人通过历时性研究设计(longitudinal design)对这一过程展开纵向的追踪分析。

2.效能论述:实现教师、学生、学校等有效发展的学习社群

教师专业学习社群能否提升教师专业能力,改善教学实践与学生学习,进而促进学校改进?效能主张便是借助实证研究,提供清晰的证据,探讨教师专业学习社群在学校教育实践中的成效以凸显其重要性。大量研究发现,教师专业学习社群给学生、教师、学校、教育系统等带来了积极影响(Doğan et al., 2016; Thornton & Cherrington, 2019; Vescio et al., 2008)。研究者运用相关、回归、多层分析等多种数据分析方法,揭示了教师专业学习社群对促进教师发展与学生学习尤其是学生学业表现的作用机制,指出改进的教学实践、提升的教学效能感、强化的教师承诺等因素在其中发挥着重要作用(Doğan et al., 2016; Vescio et al., 2008; Zhang & Sun, 2020)。同时,教师专业学习社群给教师发展与学生学习带来的积极影响对整个学校改进以及教育系统的改革间接产生了促进作用,具体表现在教师学习行为的增加、教学革新的出现以及促进符合改革期望的学生成就等方面(Harris & Jones, 2010; Liu et al., 2022;Zheng et al., 2021; Keung et al., 2020)。回应网络技术在教师学习中的应用,研究者近年发现在线专业学习社群中教师的动机、投入和教学承诺等方面出现了积极的变化(Alwafi et al., 2020; Zhang & Liu, 2019;Xing & Gao, 2018)。此类证据的不断积累,巩固了人们对教师专业学习社群的信心,使其成为当前教师专业发展研究的主流研究议题之一。然而,尽管多种量化分析方法已经广泛应用在已有研究中,但研究者甚少采用控制实验或准实验设计来确立变量之间的因果关系—这多是由于教师专业学习社群本身及其影响因素的复杂性所致。

效能论述对如何建立和发展有效的教师专业学习社群也进行了深入探索,期望通过量化或质性的证据,寻求和揭示实践中发展教师专业学习社群的有效途径。研究者发现,教师专业学习社群的成效取决于教育制度、政策与学校脉络(Bellibas et al., 2017; Talbert, 2010)、学校组织结构(Gray et al., 2016;Giles & Hargreaves, 2006)、学校领导(Zheng et al., 2019; Yin & Zheng, 2018)、学校文化(Huffman, 2003;Liu et al., 2022)等多方面因素。若能更多发挥这些因素的积极作用,同时清除来自这些因素的障碍,将有助于建立和发展教师专业学习社群,并使其发挥符合期望的效能。

(二)实践性范式中的教师专业学习社群研究

技术性研究范式往往孕育并通往实践性研究范式。在“重构论述”和“效能论述”中,研究者发现,建立和发展教师专业学习社群并非一套简单按照指引即可的操作程序,同样的教师学习活动在不同学校或地区产生的效能并不相同。教师专业学习社群能带来何种效能、能发展至哪个水平,往往取决于社群内部教师之间的互动方式以及既有的学校情境与教育系统的特征。于是,对实践性范式的呼吁自然而然地浮现出来了。

实践性范式建基于人们追求理解、沟通与协作的实践性认知旨趣。技术旨趣假定了人们共享同一个目的而只寻求有效手段的世界。实践旨趣则不然。它首先承认每一个人都是具有自我意识的自主行动者,因此大家的行动目的可能存在许多分歧。为达成彼此之间的协作和共处,我们首先需要正视并揭示这些差异,并且探寻人们是如何通过互动、沟通达成理解的。同时,人们对世界的感知和认识渗透了其所处的文化和集体观念(即主体间性,intersubjectivity)的影响。因此,此类探究获得的知识必然依附于特定的情境。换言之,我们只能获得被特定文化情境认可的何谓“好”的知识(Coulter,2001)。由于对语言和意义的关注,各类侧重理解与诠释的质性研究方法受到此类研究的青睐。

在已有研究文献中,有相当数量的教师专业学习社群研究采用了实践性范式。这些研究一般会以实践社群理论(Communities of Practice; Wenger, 1998)、情境学习理论(Situative Learning; Lave & Wenger,1991)、活动理论(Activity Theory; Engeström, 2000)等为基础,分析教师在专业学习社群活动中的互动过程以及由此产生的理解、意义和体验,同时探询教师所处的社会文化脉络如何塑造与影响了上述环节。显然,这类研究试图拆解教师专业学习社群的微观作用机制,关注社群内部教师之间互动与理解的具体发生过程,主张把教师专业学习社群视为一种社会文化建构(sociocultural construction)。大体而言,实践性范式中的教师专业学习社群研究衍生出偏重探究互动过程、意义协商及其体验的“社群论述(community discourses)”与侧重揭示其关系属性及社会建构本质的“文化论述(cultural discourse)”两种亚型。

1.社群论述:参与社会性互动与意义协商的实践社群

在“社群论述”中,研究者将教师专业学习社群视为教师们基于共同愿景持续进行社会互动并开展意义协商的实践社群。不同于技术旨趣下作为“学习型组织”的教师专业学习社群,当其被作为“实践社群”时,教师学习的个人与科层属性弱化了,而群体内个体之间的互动、关系、共享的常规与体验等社群属性受到了重视。以活动理论、实践社群理论为基础,这类研究十分擅长剖析教师在社群内乃至多个社群中如何学习以及意义协商如何发生的过程(McArdle & Coutts, 2010; Trust, 2017; Yang &Zheng, 2021; Zheng et al., 2021)。

对关注专业学习社群的投入与产出效能的技术性研究范式来说,教师在社群中如何学习可谓是一个“黑箱”—尽管直觉告诉我们,这个过程至关重要。这个问题在秉承实践性研究范式的“社群论述”中得到了一些解答。概括起来,社群中的教师学习主要包括以下三个过程:首先,教师在社群中提出实践问题与困惑,其他成员基于自己实践知识与经验在互动中分享彼此的观点和方法,教师的认知与行动视域得以拓宽;其次,社群内持续的意义协商过程,即教师对上一阶段的问题与困惑进行反思、解构、重构,新的共识、信念与行动逐渐形成,教师的认知与行动视域从而得以加深;最后,共识与行动逐渐制度化,成为学校组织层面的常规行动(Cheng & Wu, 2016; Yang & Zheng, 2021)。这个过程贯穿教师个体、社群、学校组织三个不同层面之间的相互作用。此外,伴随着跨界学习(boundary crossing; Akkerman & Bakker, 2011)的提出,教师会穿梭在多个社群之间,利用它们提供的资源,与不同的社群成员展开互动和意义协商(Cooper et al., 2020; Zheng et al., 2021)。

需要指出的是,实践性研究范式并非毫不关心教师专业学习社群的实际效能,而是将效能的范围扩大了,并且放在特定的学校与文化情境中加以理解,寻求特定情境中专业学习社群得以顺利开展的原因。例如,Little(2003)通过论述分析(discourse analysis)发现,教师在专业学习社群中就教育改革议题及其在教学实践中遇到的问题等展开持续性对话与讨论,这样的互动对改革实施后他们自身教学、学生学习等有积极的影响。对于教师学习的成果,社群论述不再将其局限于专业知识与技能,而是将其延伸至这些知识与技能所蕴含的专业规范与文化。教师在与社群的互动中展现出他们对教学实践与学习活动赋予的意义,即专业规范与文化,这些专业规范与文化在社群成员持续的对话交流、意义协商中得以建构、拓展并延续。此外,角色、身份、能动性(agency)亦为“社群论述”关注的要点。在已有研究中,研究者对多项议题展开了探究,如专业学习社群中教师身份的调整与重塑(Lieberman, 2009;Williams et al., 2012)、“杰出教师(accomplished teachers)”在社群中的角色(Lieberman & Pointer Mace,2009)、社群中教师能动性的不同表现方式(Brodie, 2021)等。研究表明,教师通过参与社群的活动,逐渐建构起自己的社会性身份,澄清自己对教师身份的认识,从而以不同的姿态和方式投入到专业学习社群的学习中去,最终实现从边缘参与者向核心成员转变(Levine, 2010)。

2.文化论述:内嵌于组织与社会文化情境的社会文化建构

“文化论述”有两重涵义:一是教师专业学习社群旨在进行文化重塑,带来教师、教学及学校文化规范的革新;二是教师专业学习社群依托于特定的文化与社会脉络,导致教师学习必然渗透着既有文化规范、制度情境的影响。前者强调其文化超越功能,后者侧重其文化传承功能,但它们共享一个基本前提,即教师专业学习社群是一种社会文化建构。

一方面,教师专业学习社群的建立与发展并非只是学校组织的重塑,它要求并试图带来学校与教师文化的变革(Nehring & Fitzsimons, 2011)。这些文化变革实则是人与人关系的改造,即由以往教师的孤立转向社群中的分享与合作(DuFour & DuFour,2013)。理想的教师合作文化期望这些合作能基于教师自愿的原则,具有自发性、普遍性、灵活性,以共同探究、协同发展为导向(Hargreaves, 1994)。“文化论述”便是将教师专业学习社群放在这种组织或学校文化中进行描述(Carpenter, 2015; Lavié, 2006; Nelson et al., 2008; Snow-Gerono, 2005)。在研究者看来,这种合作文化不仅使教师学习超越纯粹的个人反思或者完全信赖专家,更使其在相互对话与分享中激发了同伴间的相互依赖和集体责任(Talbert,2010)。同时,教师在社群中经历的合作和分享,促使彼此产生一系列共同论述、行为规范、共识与愿景。这些共享的知识库又会影响他们随后在社群中展开进一步的互动与意义协商,并指引他们在实践中采用合适的教学策略、教学材料、评价方式等(Coburn & Stein, 2006)。此外,教师专业学习社群中的合作在很大程度上依赖于并巩固了成员之间信任、社群感、情感连接等关系因素(Owen, 2016; Tseng &Kuo, 2010; Yin et al., 2019)。不过,需要指出的是,现有文献中,直接针对专业学习社群中的教师情绪体验的研究十分缺乏。

另一方面,教师专业学习社群嵌套于既有的社会文化脉络之中,具有明显的文化依赖性(Stoll et al., 2006)。一个显而易见的事实就是,尽管研究者都使用了“教师专业学习社群”这一术语,但他们在分析特定国家或地区的教师学习时,指向的背景脉络各有不同,如中国内地的教研组或名师工作室、香港地区的大学与学校伙伴协作计划、日本的课例研究、新加坡的学习圈(Learning Circle)、苏格兰的学习轮(Learning Rounds)、澳大利亚的“优质教学轮(Quality Teaching Rounds)”、北美地区的专业发展学校(Professional Development Schools)等。这说明,教师专业学习社群与所在地既有的教育政策与文化脉络息息相关,有着鲜明的社会文化烙印。因此,不同社会文化情境中的教师专业学习社群的运作和规范可能存在显著区别,尤其当我们考虑到英美等国盛行的个体主义文化与东亚国家集体主义文化之间的差异时,这些差异会更加清晰。

在“文化论述”中,研究者对特定社会文化脉络中的教师专业学习社群实践进行了刻画与分析,包括这些专业学习社群在不同社会文化情境中以何种形态存在、不同社会文化情境下教师在社群中如何学习、哪些社会文化因素会影响社群的运作方式等(郑鑫等,2022; Sargent & Hannum,2009)。例如,对中国内地教师专业学习社群的分析发现,按照英美等西方文化的理解,中国“自上而下”的教师专业学习社群无疑是“人为硬造的合作”(contrived collegiality),而结合中国社会文化脉络来看,正是这种“自上而下”有意安排的组织结构支持了中国教师的专业学习与发展(Wang, 2015)。另一方面,由于受到高权力差距(high power-distance)这一文化因素的影响,理应发挥积极作用的教师对校长的信任在实际中却起到了一种负向的中介作用(Yin & Zheng, 2018)。为此,“文化论述”主张基于特定的社会文化情境,对教师专业学习社群进行全面、真实与立体的分析。

(三)批判性范式中的教师专业学习社群研究

其实,实践性范式也蕴含着迈向批判旨趣的可能。例如,当研究者分析“杰出教师”在社群中的作用时(Lieberman & Point Mace, 2009),自然会令人追问其他“非杰出教师”会如何呢?如果我们意识到高权力差距会导致教师对校长信任的作用出现异化(Yin & Zheng, 2018),那么社群内部会否存在类似的现象呢?如果中国内地教师的教研活动是出于制度安排的话(Wang, 2015),那么,在这些制度安排中,是否会有无处不在却被视而不见的“房间中的大象”?为此,我们必须慎重对待那些对教师专业学习社群的想当然的、充满浪漫色彩的假想。批判性范式由此登场了。

批判性范式体现了人们追求公正、自由与解放的认知旨趣。尽管实践旨趣有助于人们之间达成理解、相互协作并形成共享的意义,但这种共享的意义只适用于特定的文化或社会群体。同时,由于人们的诠释渗透着其所在的文化、经济、政治等社会观念的影响,这种知识无法逃离权力关系的束缚,因此仍然可能是扭曲的,而此群体的成员或许只是受其共享意义的欺骗—尽管他们获得的知识已经历过公开的讨论和沟通。因此,解放旨趣更进一步,主张将这种沟通乃至辩论进行到底,我们应追求得到不同文化情境中的人们普遍认可的“公正的”知识(Coulter, 2001)。这要求我们首先要反思和辨别既有理解中那些被各种或隐或显的权力关系扭曲的成分,实现自我及他人意识的觉醒—这是个体自由和自主的前提。然后,人们应该将上述理解付诸行动,祛除既有社会建制中的不公和阻滞,以充分实现人们的潜能。由于解放旨趣追求的是一种“乌托邦”,因此批判性范式更为倚重各种具有批判取向的实证研究、理论分析以及行动研究。

在既有的教师专业学习社群研究中,持批判性范式的研究数量颇为有限。不过,这些数量有限的研究,足以让我们对教师专业学习社群呈现出的和谐与繁荣产生警惕,促使我们认清现有研究和实践中的盲点,深化我们对教师专业学习社群的性质的认识。这类研究多借鉴批判教育学(critical pedagogy; Giroux & McLaren, 1989)或转变性学习(transformative learning; Mezirow, 1997)等理论,对教师专业学习社群现有的知识和实践进行反思,从而帮助人们打破对其所持的固有的、浪漫的认识与假想。批判性范式中的教师专业学习社群研究可进一步区分为强调批评与解构的“批判论述(critical discourses)”和侧重建设与建议的“转变论述(transformative discourses)”。

1.批判论述:教师专业学习社群的批判性反思

为打破成见,“批判论述”对教师专业学习社群的性质进行了一系列的追问。首先,有学者质问,在教师专业学习社群中,到底谁被视为“专业人士”(Servage, 2009)?是所有参与者还是某些特定的教师?到底是哪些教师的专业自主得到了尊重和发挥?其次,教师专业学习社群成员之间的互动有无可能逃离权力关系的束缚?研究指出,由于专家或“杰出教师”在社群中长期享有话语主导权,新手教师的学习很有可能沦为被迫接受他人经验(Hairon, 2020)。再次,解放旨趣强调个体的自主性和能动性。那么,教师专业学习社群到底在发挥还是限制个体的能动性?例如,教师专业学习社群强调教师合作与集体学习,这种合作文化下的“去私人化”与“共同承担责任”不可避免在强化集体意义的同时侵犯教师的专业自主权与能动者身份(王晓芳, 2015)。同时,在专业学习社群“共享”原则的主导下,经验丰富的教师持续性地分享自己已有的知识与经验,但是他们自身的专业学习需要可能会被忽略(王晓芳,2015; Hairon, 2020)。最后,在更宏观的层面,教师专业学习社群是否真能做到自主?能否脱离更大范围政策要求与权力关系的限制?已有的分析指出,当前的教师专业学习社群的实践中渗透了太多来自宏观教育政策追求效率、问责、表现的新自由主义改革议程(Bloomfield, 2009; Hairon & Dimmock, 2012;Pereira & Tay, 2023; Webb et al., 2009)。面对专业社群中的教师学习,研究者更多关心的是教师工作中那些技术性与管理主义的成分,而忽略了教师的更具个体性的“手艺知识(craft knowledge)”和更具能动性的批判性观点,从而导致对教师专业性的一种窄化和贫乏的理解(Servage, 2009)。

“批判论述”还反思了专业学习社群可能导致的同质化议题。首先,既然称其为教师专业学习社群,就意味着它与其他教师之间存在边界。“共享的价值观与愿景”常被作为教师专业学习社群的一个核心特征,这同时也是社群确立边界的标准,而边界越清晰,则意味着排他性和封闭性越高(Lavié,2006)。不自觉地,专业学习社群的“内部人士(insider)”会忽视教学理念与实践的多样性,通过排斥与其不同的“外部人士”来保持社群内部的一致性。显然,这会限制不同教学理念与实践的分享与传播,最终导致教学理念与实践的同质化,从而对教育系统产生负面影响(王晓芳, 2015; Servage, 2009)。其次,专业学习社群崇尚合作与分享,因此强调成员之间的和谐关系,而这也会造成同质化。研究者认为,社群对于和谐关系的追求实际上是用私人关系取代专业关系,这使得教师认为在社群中批评或质疑其他同事的想法或者活动是对同侪关系的破坏。为了维持人际关系的融洽,教师常常会选择回避、掩饰与压制彼此之间的分歧,简单附和他人或采取“合群的”的理念和行动(Hairon, 2020)。因此,对和谐关系的推崇可能会使专业学习社群陷入一个缺乏反思意识与变革能力的窘境(Achinstein, 2002),而教师的专业能力也会因之受损(Zheng et al., 2021)。

此外,研究者对于教师专业学习社群能否真正推动教育革新进行了反思。有研究者指出,尽管教师专业学习社群旨在转变过去学校的工厂模式,但是由于强调问责和学业表现的政策环境,教师专业学习社群在实践中实则成为新的技术性监督和压迫的手段。教师在社群中的学习实际上是被规训的,只专注于短期目标的实现,即通过提升专业知识与技能来提高学生标准化考试的结果,而不是通过不断地反思、对话与协商真正实现转变性学习(Servage, 2009)。同时,目前教师专业学习社群实践中存在着形式主义现象。为回应来自外部的自上而下的政策要求,学校可能采用社群的“科层模式(bureaucratic patterns)”敷衍了事(Talbert, 2010),而教师在这些社群中的互动只是流于形式,甚少深入到教学工作的价值层面。所以,教师专业学习社群到底是教育变革的催化剂还是维持现状的稳定器,这值得我们深思(Wood, 2007)。

2.转变论述:共同体中的教师转变性学习

批评容易,但建构困难。与“批判论述”相比,“转变论述”的力量要显得弱势很多。尽管如此,仍有一些持批判性范式的学者,尝试对如何迈向更加公正、更为自由的教师专业学习社群提出一些建议。其中,促进社群内教师的转变性学习是一种颇为清晰的替代性理念。所谓转变性学习,是指能改变现有问题的参考框架(如思维习惯与观念模式)以使其更为包容、开放、能反省且更具变革意愿的学习(Mezirow, 2003)。为达成这类学习,社群成员首先需要反思正在发生的教师学习的性质。因此,我们需要区分改革(reformation)与转变(transformation)两类学习。打个比方,前者好比我们将一堆黏土重塑为不同的形态(如泥塑),而后者则指改变黏土的性质使其成为别的事物(如陶瓷)。也就是说,社群内的教师学习不应是教学经验的模仿、调适和内化,而是要求所有成员反躬自省,批判性地探索、协商和修改他们关于自身、学生及其同事的认识,进而改变自己的世界观或“意义观点(meaning perspective)”(Servage, 2008)。

研究者指出,为支持教师的转变性学习,社群可以采取如下干预(Meijer et al., 2017):首先,专业学习社群可以安排一些受过培训的促进者(facilitator)来支持教师的转变性学习。这些促进者应通晓转变性学习的真谛,同时熟悉社群当前的学习目标与内容。其次,社群的每一位成员能提出自己的学习目标来指引自己的学习。再次,成员们在社群活动过程中及结束后撰写“反思备忘录(reflective memos)”,并在集体会议中讨论。复次,每位教师能写“个人日志(personal log)”以支持自己的反思,但不要求教师公开这些反思。最后,社群成员需要进行“理论阅读与讨论会”来提升大家的思辨能力和探究精神。这些干预措施为推动社群内教师转变性学习提供了支架,值得在实践中加以尝试。总结起来,转变性学习的实质就在于保持教师探究精神和质疑能力的同时,在同质与差异、和谐与分歧、共享与自主之间保持微妙的平衡。

除转变性学习外,也有少数学者借鉴批判教育学的观点,主张赋权个体教师,反思和改变现有的权力关系,使其摆脱问责与表现文化的束缚,从专业学习社群中真正受益(Gore et al., 2022)。来自澳大利亚的研究表明,不同于那些关心职业生存问题的新晋教师,那些资深的教师更有能力反思和批判社群实践中不公正的权力关系,并愿意采取集体行动加以改变。因此,研究者呼吁在社群中恢复“批判性实践(praxis)”的活力(Green et al., 2013)。对于如何向教师赋权,有研究者为教师专业学习社群的促进者们提出了一些建议,例如通过对话创造一种水平型的关系、理解并尊重教师个体的学习需要、在与教师争执的同时保持团结(Gonçalves et al., 2022)。这些建议看似理想化,但值得在实践中加以尝试。毕竟,解放旨趣所追求的正是实现一种更为公正、值得为之努力的“乌托邦”。

四、知向谁边?

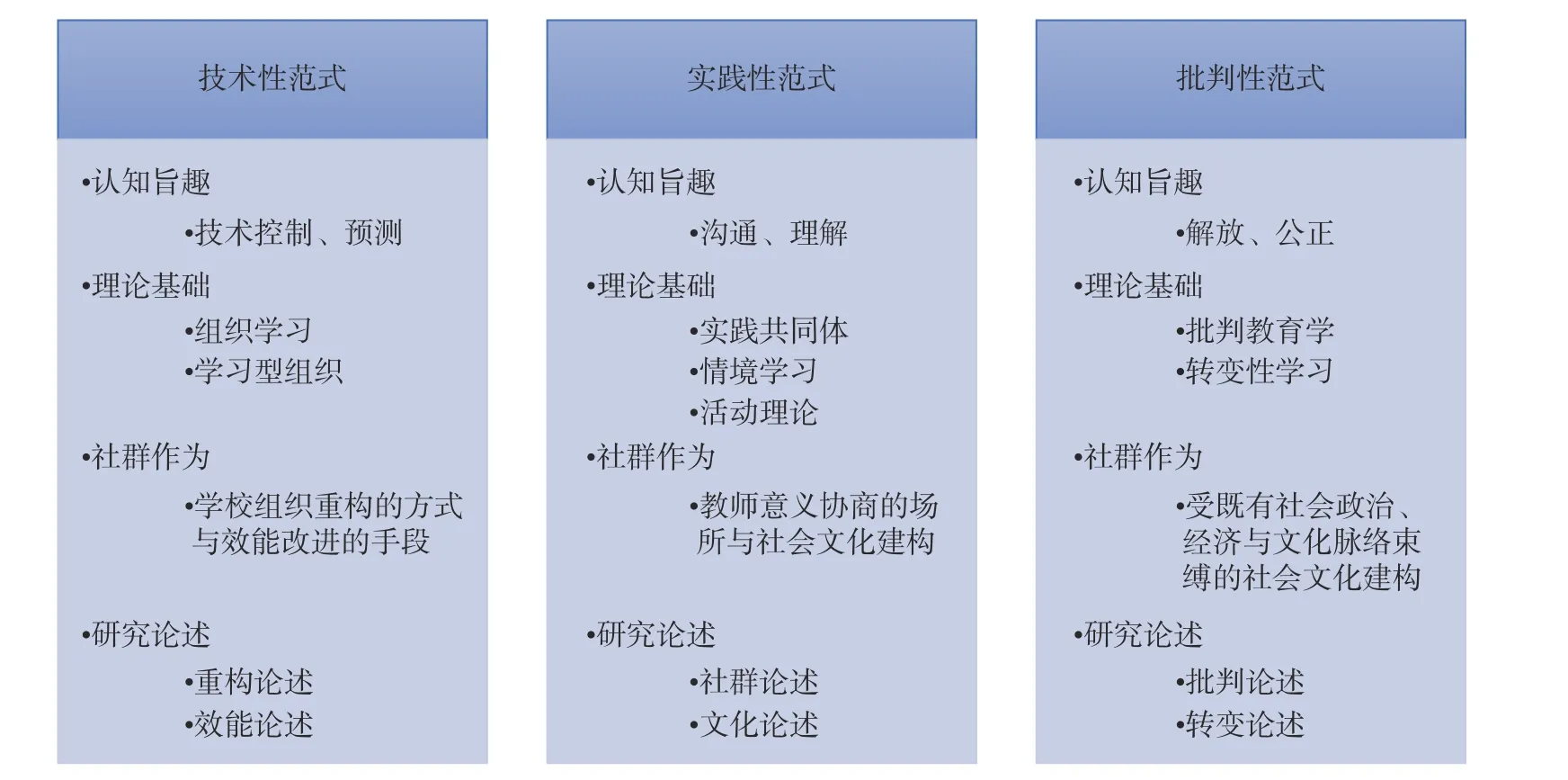

自1991 年有学者在美国教育研究协会年会发文讨论“教师专业社群(teachers’ professional communities)”以来(Rowan, 1991; Talbert, 1991),教师专业学习社群研究至今已走过了三十余年的历程。“三十而立。”若以此来看,教师专业学习社群研究是经得起这句话的考验的:三十年来,教师专业学习社群研究已经迅速发展、壮大,至今已枝繁叶茂,成为当今教师专业发展或教师学习领域的一个主流研究议题。本文所做的,是借助哈贝马斯的认知旨趣,尝试在其而立之年,回顾其成长道路,整理其发展脉络,廓清其研究范式,进而使研究者思考未来可能或应该去向何方。本文所做的回顾与分析虽然称不上完备,但已经能够呈现已有研究范式的差异及其所衍生的更为细致的研究论述(见图1)。概言之,在技术性范式中,教师专业学习社群被视为一个通过重塑学校结构与教师专业发展形式,提升教师教学与学生学习效能的实践策略。研究者围绕“重构论述”与“效能论述”对教师专业学习社群的要素、运作及其效能进行了一系列富有成效的探索。在实践性范式中,研究者将教师专业学习社群视为教师在对话、互动、沟通中达成理解和意义协商的场所,关注教师专业学习社群的文化依附特征。已有研究形成了“社群论述”与“文化论述”,在揭示教师专业学习社群作为社会文化建构的同时,呈现社群、实践、意义、身份等要素之间的复杂关系。在批判性范式中,研究者倾向于将教师专业学习社群视为受到既有政治、经济、文化脉络束缚和侵蚀的角力场,试图揭示教师专业学习社群实践中权力关系造就的扭曲和不公,以此来唤醒教育者的意识觉醒,关注社群中教师能动性、同质化、成效的真实性等议题,同时尝试通过教师赋权、转变性学习等方式更新社群中教师学习的性质。

图1 三种范式中的教师专业学习社群研究

回顾过往,是为了找到前路。这项工作往往更具挑战性,因为未来具有无限可能,何况我们正身处于其中的社会,受到网络技术、数据科学、人工智能等技术变革的影响,其变化速度与强度远较三十年前更为剧烈。展望未来,研究者需要回答的核心问题其实是“我们究竟想要一个什么样的教师专业学习社群?”对这个看似简单的问题,我们需要做出三方面说明:第一,这里所说的“我们”,是指作为主体的人的教育者;第二,未来的“教师专业学习社群”仍然以人为主体,其目标、活动与内容均服务于人;第三,在确定了“以人为本”的原则之后,人们的选择会取决于各自的立场和旨趣,因而这一问题的答案并不唯一。然而,本文所依托的概念基础—哈贝马斯的认知旨趣,其长处在于能将人们的立场和旨趣进行类型学(typology)的分析,从而让我们在应对未来纷繁芜杂的可能性时有据可依。通过对三种范式的梳理,我们可以看到现有教师专业学习社群研究文献的分布情况,以及各范式内部研究的重点、特点以及盲点。由此出发,我们可以针对各范式内存在的研究盲点和不足,就未来研究的方向提出建议。

第一,考虑到大规模学生能力或教育素质测评(如PISA、TIMSS、PEARL、TALIS 等)是当前一个显著的教育发展趋势,且对各国教育政策的制定产生了持续而明显的影响,技术性研究范式仍然会成为未来教师专业学习社群研究的主流。过往的此类研究已经积累的大量的证据和经验,讨论了包括网络技术支持环境在内的不同条件下教师专业学习社群的建立、发展和维持,并运用包括多水平分析在内的复杂数据分析手段,检视了教师专业学习社群在实践中取得的多方面效能。在这方面,至少有两个议题值得研究者更多的关注。一是在线教师专业学习社群的创设和效能。相对来说,这类研究和实践都处于起步阶段。然而,网络科技的升级和生成式人工智能技术(如Chat GPT 4)的应用,必然会推动在线教师专业学习社群的发展。面对此类技术的冲击,社群如何建立?成员如何互动?教师学什么?研究者关注什么以及怎么研究?这些问题都有待于未来去探索。二是更强有力的关于因果关系的证据。在已有研究中,许多量化与质性的研究方法都得到了运用,为我们提供了关于教师专业学习社群效能的多元证据。然而,历时性的追踪研究与准实验研究仍然极为匮乏,这使我们在向政策制定者和教育实践者推荐教师专业学习社群时,始终缺乏足够坚实的证据。未来此类研究需要在上述方面取得突破。

第二,如果认同“以人为本”,认可教师专业学习社群是关于人且为了人,那么实践性研究范式就会如其已经表现出来的那样,在未来仍旧扮演着举足轻重的角色。研究者会继续将教师专业学习社群视为一种社会文化建构,在不同学校组织和社会文化情境中考察社群成员的沟通行动及其产生的意义,分析教师专业学习社群如何嵌入特定的社会文化情境并与之互动。在理论基础上,以活动理论、情境学习等为代表的社会文化理论将继续得到研究者的青睐。在研究方法上,回应在线教师专业学习社群的兴起,研究者在未来有可能发展出一些能够揭示个体意义、诠释与体验的新的数据分析工具,如表情动作分析、社交媒体记录、事件回溯与重现等。在研究议题上,有两个具体问题有待研究者的深入分析。一是情绪与体验在教师专业学习社群中的作用。已有研究大多聚焦社群内教师的互动过程、规则、目标及其产生的意义和理解,直接针对社群中个体或集体教师情绪与体验的研究并不多见,尽管研究者屡次指出,信任、归属感、社群感、情感连接等情感因素对维持社群来说极为重要。因此,从人之为人更为根本的情绪和体验角度分析教师专业学习社群十分值得期待。二是教师专业学习社群与宏观社会文化情境的互动。尽管教师专业学习社群这一概念源自英美,近年来对东亚、中东、非洲等地的部分国家教师专业学习社群的分析已经充分展现了其社会文化建构的特性,提醒我们不能想当然地将原有的定义推而广之。可以想见,随着更多国家和地区尝试推行或发展教师专业学习社群,未来会涌现出更多关于其性质与特征的新的认识。

第三,坚持“以人为本”,就需要我们正视教师专业学习社群对作为个体的人的能动性可能产生的忽视与压抑,就需要我们对相关政策、研究与实践进行批判性地反思并加以转变。这正是批判性研究范式的价值所在。虽然此类研究极具洞察力,令人遗憾的是,相关研究在已有文献中数量很少。与采用前两类研究范式的文献数量相比,遵从批判性研究范式的教师专业学习社群研究甚至可以说极为匮乏。另外,在此类研究内部,致力于批评、解构的文献较多,而尝试进行建构、建设的偏少。这些特征昭示着教师专业学习社群研究未来的两个发展方向。首先,我们亟需更多的批判性教师专业学习社群研究。我们鼓励更多研究者以批判教育学、转变性学习为理论基础,对教师专业学习社群加以分析。我们也期待更多持解放旨趣的理论和方法,如批判性的文化分析、论述分析、系谱学(genealogy)分析,应用于教师专业学习社群研究之中。非如此,我们不足以看清教师专业学习社群蕴含的潜力和局限。其次,我们呼唤教育者能够尝试更多教师专业学习社群的替代性实践。遵从解放旨趣的批判性研究范式鼓励研究者参与实践、改造实践,以使其更加公正,更能发挥人的潜能。在这个意义上,教育研究并非独立于实践,其本身是且应是转变性实践。因此,除了在专业学习社群实践中赋权教师、推动转变性学习之外,具有批判取向的行动学习(action learning)、积极学习、批判性行动研究(critical action research)会在未来的研究与实践中占据更多位置。

上述分析呈现了三种研究范式在未来可能的发展方向。然而,对研究者来说,还需要回答一个基础性的问题:面对这三种研究范式,未来的研究应该如何选择?这也回到了范式这一概念在最初提出时面临的两难:究竟应该认同默顿,将渐进性和共时多样性视为范式的核心特征,还是应该支持库恩,认为范式具有单一性和不可共量性?事实上,这两种关于范式性质的理解各有长处:库恩的观点让我们留意不同范式之间的差异甚至冲突,这更接近哈贝马斯所界定的三种认知旨趣之间的关系;默顿的观点让我们留意不同范式各自的贡献及可能的互补,这更接近社会科学研究的实际情况。因此,非此即彼的思维方式在这里并不适用。同理,面对三种研究范式,尊重差异、发挥互补是一种更为可取的态度。事实上,三种研究范式从各自的认知旨趣出发,共同探究、诠释与丰富着我们对教师专业学习社群的理解和实践,且每一种范式均有其长处和局限—简言之,各范式所极力强调的,正是此范式自身的长处。不过,对本范式所具有的特征与理据的排他性关注,也导致每一种范式都存在巨大的研究盲区,而这些盲区恰恰是其余两种范式的优势所在。为此,我们一方面要看到三种研究范式之间自然而然的过渡,另一方面也要看到三种范式彼此拱卫、不可或缺的关联。以看似最特立独行的批判性范式为例,研究者指出,解放旨趣能够同时关注到技术旨趣中缺席的社会不公和实践旨趣所忽视的权力关系,但这一旨趣功能的实现恰是基于技术旨趣与实践旨趣的充分参与的(Horkheimer, 1972)。此外,研究者早已提醒坚持“范式纯洁性”的荒谬之处:了解这些范式的存在,是为了拓宽而非封闭我们的视野(Ryan, 1988)。因此,遵从不同认知旨趣的教师专业学习社群研究都是值得珍视的。它们三足鼎立、缺一不可,为我们获得更为稳固而全面的关于教师专业学习社群的知识贡献着力量。在未来研究与实践中,研究者应该发挥各类研究范式的长处,同时让三种范式的研究之间产生互补,结合教师、学校组织和教育系统的实际情况,深入分析究竟何谓“专业”“学习”和“社群”,从而促进、理解和转变未来的教师学习与学校发展。

(尹弘飚工作邮箱:yinhb@cuhk.edu.hk)