新高考是否促进了学生自主选科? *

——基于CatBoost 回归树模型的实证分析

2024-03-01周建华单正义覃红霞

周建华 单正义 覃红霞

(厦门大学教育研究院,厦门 361005)

一、问题提出

2014 年,《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35 号)的发布拉开了新高考改革的序幕,并将“增加学生的选择性,分散学生的考试压力,促进学生全面而有个性的发展”作为高考综合改革的基本价值取向之一。截至目前,全国29 个省份先后分五批启动新高考改革,其中6 个省份采用“3+3”模式,23 个省份采用“3+1+2”模式。新高考改革在促进学生健康发展、提高人才选拔水平以及维护社会公平上发挥了重要作用,但在现实层面也遭遇“功利选科”“理科遇冷”“考试知识基础与大学学科要求匹配性偏差”等诸多质疑(刘希伟,2019)。对此,教育主管部门不断总结经验、及时调整政策,针对“3+3”“3+1+2”两种不同的模式,先后于2018 年、2019 年和2021 年发布了《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(试行)》《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(3+1+2 模式)》《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(通用版)》等文件,对选科工作予以适当调整和优化,并要求各地高中学校加强对学生选科的指导。

对于制度的种种质疑及相应调整主要围绕一个关键问题,即“新高考是否有效地促进了学生自主选科”展开,其实质隐含了两个值得思考的问题:学生对新高考自主选科的评价如何?不同模式下学生选科的自主性是否存在差异?针对这些问题,需要在准确界定“自主选科”本质涵义的基础上,择取适切的研究工具,运用大样本数据予以科学准确的判断和分析。因此,本研究以亲历高考全过程的大学生作为研究对象,从2022 年“高考改革问卷调查”数据库中选取了31 656 份大学生样本,运用改进后的CatBoost 回归树模型,围绕“新高考是否促进学生自主选科”这一问题进行深入的实证分析。

二、文献综述

学生能否自主选科,既是广泛关注的社会热点,也是学界的研究焦点所在。随着高考改革的实施和推进,社会高度关注选科制度设计、规则调整所带来的“选科热度不均”“功利性选科倾向”等现实问题。对此,学者们从政策依据、影响因素、选科成效、问题反思、改进对策等视角,采取多种研究方式对学生自主选科问题进行检视和探讨,形成了不同观点和前期结论。本研究重点从学生选科影响因素、自主选科绩效实现和学生选科自由度调适这三个焦点问题予以梳理。

(一)学生选科决策的影响因素

对于选科决策的影响因素,一般认为个人、家庭、学校、政策和社会等因素的耦合体既是学生选科决策的重要支撑,又是钳制学生自主选择的现实桎梏(Ajzen,1991)。个人因素、家庭因素、学校因素、政策因素和社会因素均会对学生的选科决策产生综合性的影响(刘宝剑,2015)。个人因素中主要涉及专业兴趣(Schwartz, 1992)、学业基础和学习能力(金红昊,鲍威,2021)、发展潜力(郑若玲,周钰笙,2022)、性格特征(Lapan et al., 1996)、自我规划与自我效能(Wigfield & Eccles,2000)、学科态度(Koballa, 1988)以及学生性别(Davies et al., 2008)等。家庭因素则包括家庭城乡背景、经济背景、父母职业背景和父母教育经历(Brooks, 2003;方芳,钟秉林,2022)、父母教育价值观和家长意见(Boon,2012)等。学校因素主要包括教师指导(Dilnot, 2016)、竞争强度、学科难度、科目结构(Jake et al.,2018)、高中类型等因素。政策因素主要由考试制度、录取要求和高校专业要求(Peter & Marco, 2018)等组成。社会因素则与社会价值观念、职业顾问建议、招生宣传与引导(苗学杰,2018)等息息相关。

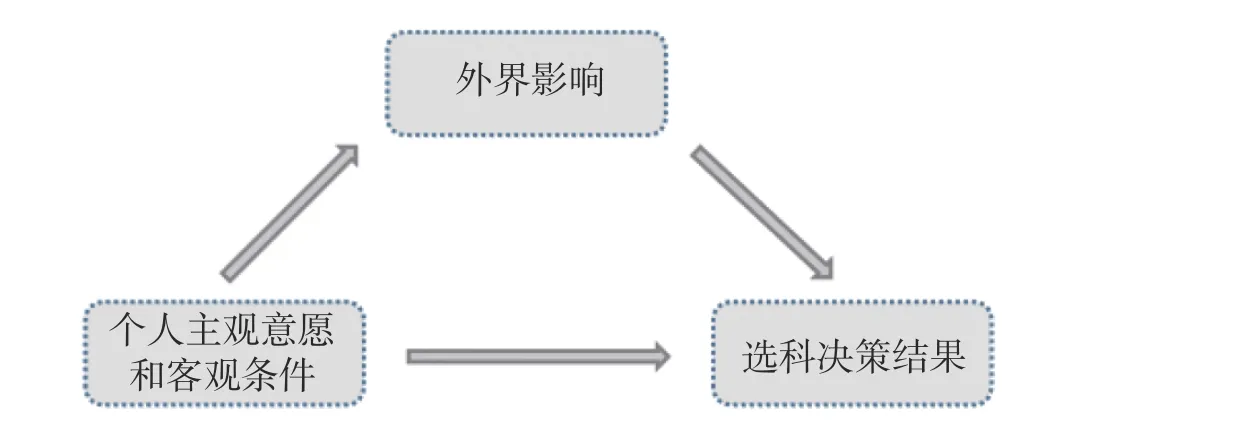

基于此,本研究认为学生的自主选科是学生基于个人学业竞争资本(学习成绩、学习兴趣等)和未来生涯规划理性考虑,自主做出的科目组合抉择。同时,将高考选科的一般决策过程归纳为:学生基于个人的主观意愿(学习兴趣、性格特点、职业规划等)和客观条件(学习成绩、家庭条件、高中条件、报考要求等)对选科做出初步设想,同时在家长、教师、同学、舆论等外界影响因素的作用下,做出选科决策的全过程(如图1 所示)。

图1 高考选科决策过程

(二)关于新高考改革是否促进学生自主选科的争议

增加学生的自主选择性是高考综合改革的价值取向之一(乐毅等,2019)。新高考背景下学生可以在学业水平考试科目中,依据自身的学科兴趣、知识基础、职业志向和高校专业要求自主确定科目组合(李军靠等,2018)。因此,部分学者认为新高考改革促进了学生自主选科,其依据在于:一是新高考取消了学生的选科限制,分散了学生的考试压力,促进了学生高中与大学教育的衔接和学业适应性(鲍威,金红昊,2020);二是拓展了选考科目的选择空间,赋予学生自主选择的权限和空间,积极呼应了“把学生健康成长成才作为改革的出发点和落脚点”的改革初衷(戴海光等,2019)。早期,基于浙江省高考生的多项调查结果也证实了这一观点,大多数学生是基于学科兴趣和学习基础而选择考试科目,其中70%以上的高考生在选科过程中拥有完全或大部分的决策权(张雨强等,2018)。这在一定意义上实现了“选其所好,考其所长”的改革目标(邵光华,吴维维,2018)。此外,也有质性研究发现,高考选科各利益相关者在“讨价还价”中逐渐形成较为稳定的秩序(范家祺,柯政,2022),在这一复杂进程中,大部分学生在整体上掌握了最终的选科决定权。

与此同时,也有学者指出,尽管新高考拓展学生选择空间的政策设计具有一定的合理性,但在实践中“3+3”模式科目组合过于复杂,导致学生、家长乃至学校难以掌握(刘海峰,2019);“3+1+2”模式减少了可选科目的组合,但学生的选择空间被严重压缩(边新灿,2022)。随着选科指引和有关细则的相继出台,对早前“放的过大”的选科领域予以适当收拢,但也在结果上导致“学生的选择权受到明显的限制,学生的选择空间相应变小”(刘希伟,2022)。同时,也有学者认为学生在选科进程中易受学校和家长不同程度的干涉,不能完全按自己的意愿进行选择(詹真荣,2021)。综合来看,由于学生自身条件的限制和外在环境的制约,在复杂多元的选科“新环境”中,理想设定的“新高考”制度未必能有效促成学生自主选科的“新选择”。

(三)关于适度限制学生自由选科的讨论

有研究认为,虽然学生选科的自主性得到了较好的回应和体现,但诸多不可控、不确定的因素也在与日俱增,如学生盲目跟风选考(刘宝剑,2015),学生为获得高分而采取功利性、投机性的选科行为(郑若玲等,2020),部分学科遇冷(钟秉林,王新凤,2019),选科忽略个人的职业规划(夏晓飞,吴晓云,2021)等等。导致诸多问题的根源在于,与高考选科制度假设的“完全理性人”不同,学生的思维决策系统尚不成熟,容易导致非理性科目选择行为(潘昆峰等,2017)。

基于此,有学者提出不应放任学生完全自由选科,而应予以相对温和的干预和引导。一项基于英国A Level 选考制度的研究发现,与我国高考近似的英国A Level 选考以有条件限制的“自由选科”赋予学生合理范畴的选择权,有效减少了以获取高分为目的选科投机行为(郑若玲,周钰笙,2022)。新高考在全国推广时应充分吸纳前期试点省份的经验教训,在“功利选科”倾向已有苗头且短时难得到有效纠偏和匡正的情况下,应该把握好选择性扩大规模的“度”(边新灿,2019),遵循“有限多样”的基本原则(郑若玲,周钰笙,2022),对完全自由选科予以适当限制和合理调整。

综上所述,目前关于“新高考改革成效”以及“学生自主选科作用机制”等方面的研究虽有一定成果,但整体而言尚处于起步阶段,有关“新高考是否有效促进了学生自主选科”“不同模式下学生科目选择自主性是否存在差异”等关键问题尚未得到很好的回应和验证。特别是不同模式之间学生选科自主性的比较研究较为少见,且研究方法主要以描述性统计、线性回归分析、半结构化访谈等传统统计方法为主,难以有效解析“新高考”与“学生自主选科”之间的复杂关系。考虑到影响学生自主选科因素的复杂多元性,加之学生选科的政策背景、制度设计以及现实问题的复杂性,有必要引入预测能力更强、应用价值更高的研究工具,以利于更好地揭示新高考制度对学生选科自主性的作用机制及其实际效果。

三、研究设计

(一)数据来源

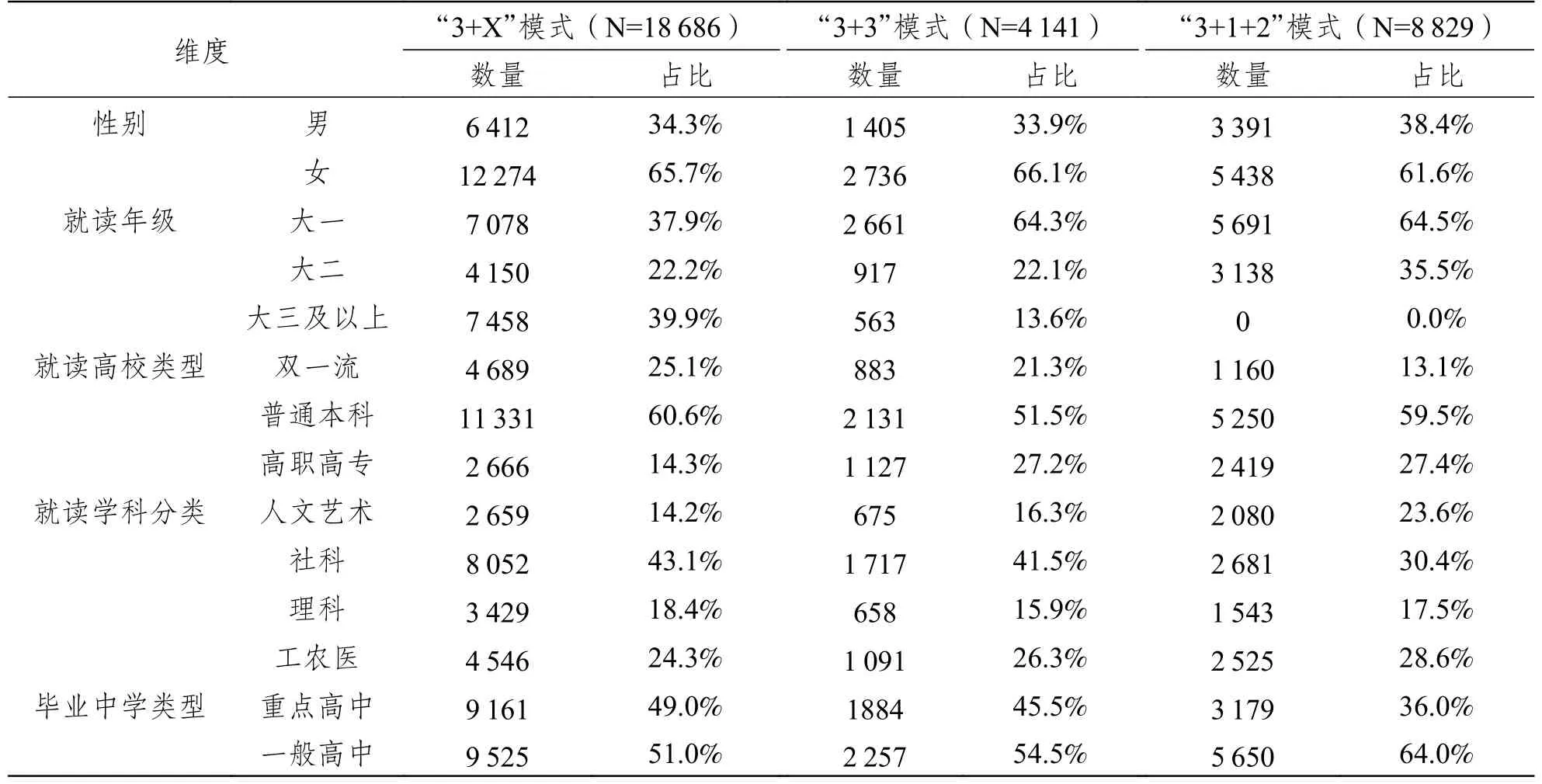

本研究的数据来源于刘海峰教授团队于2022 年10—12 月开展的“高考改革问卷调查”。该调查范围覆盖除港澳台外的我国31 个省份,调查对象包括高中生、大学生(本专科与研究生)、中学教师、高校教师、家长与关心高考改革社会人士等5 个主要群体,内容涵盖高考试卷要素考察、高考价值考察、高考公平性、高考满意度、高考招生、高考选科等主题。共有125 842 人参与了本次调查,剔除无效问卷后,共收集有效问卷100 599 份。被调查的大学生群体都是近五年内经历高考全过程的当事人,本研究选取了31 656 份大学生群体样本进行实证分析,以期探讨学生自主选科问题。大学生群体样本的基本特征详见表1。

表1 调查样本基本特征(N=31 656)

(二)变量测量

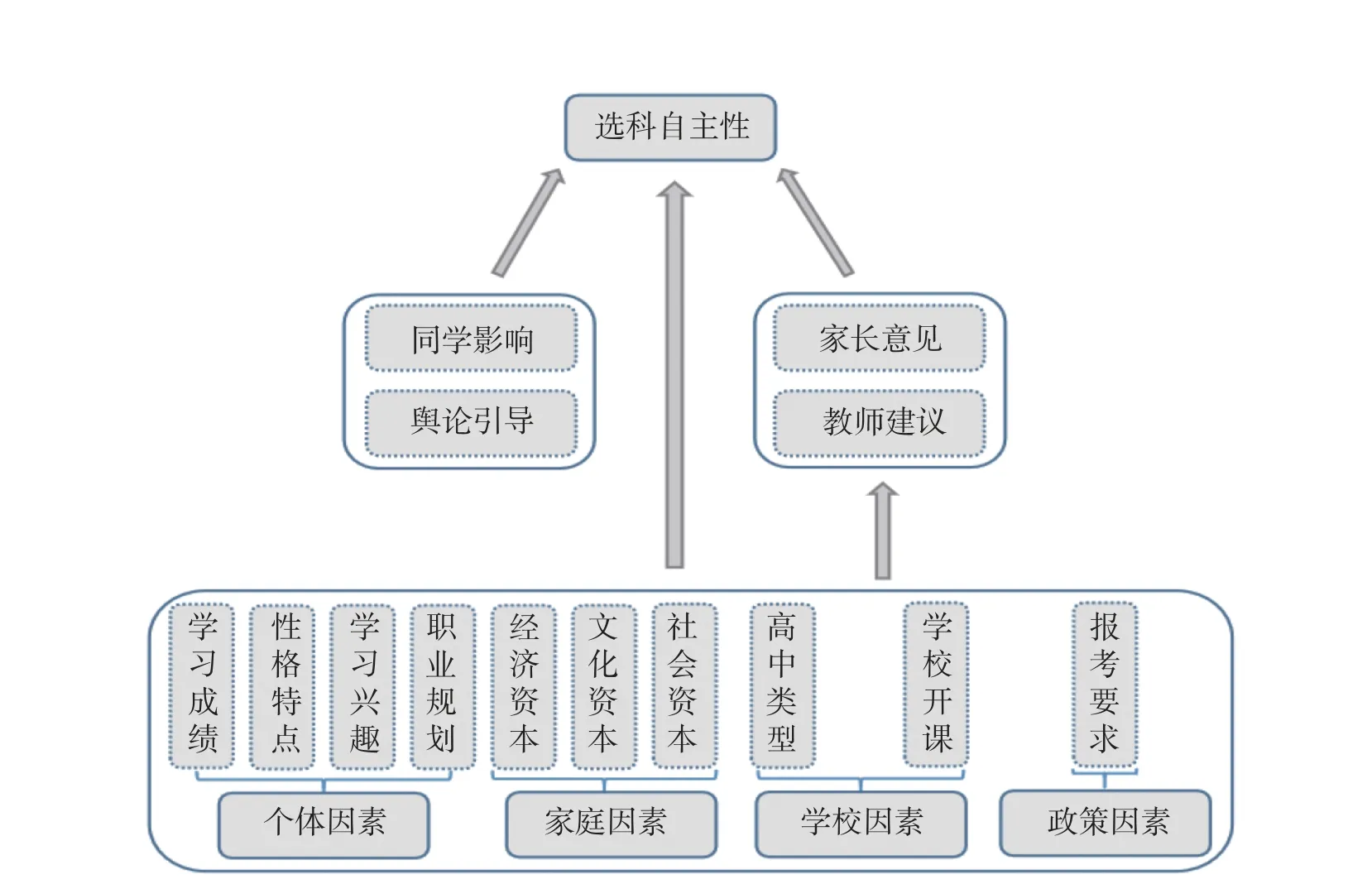

本研究重点研究两个问题,一是哪些因素影响了学生选科自主性;二是新高考是否促进了学生选科自主性。本研究根据图1 所示的高考选科决策过程,以学生选科自主性(Y)为因变量,以学生自身基础条件的10 个变量和他人影响层面的4 个变量为自变量,构建学生选科自主性预测模型(图2)。

图2 选科自主性预测模型

如图2 所示,14 个自变量中既有客观变量(如家庭的经济资本、文化资本、社会资本等),又包含了学生感知的主观变量,既有分类变量,又有连续变量,尽量做到主客观相协调,以保障变量选取的客观性、合理性和全面性。具体变量及其阐释详见表2。

(三)研究方法

学生的高考选科问题涉及个人、家庭、学校、政策和社会等各个层面的因素,选科结果更是各利益相关者博弈的耦合体,内部关系错综复杂,既有自变量对因变量的影响关系,又有自变量与自变量之间的交互关系,是一个多元交互的非线性问题。用线性回归分析等传统研究方法难以系统、深入地解析该问题,比如处理变量与混淆变量之间的交互关系以及复杂因素的重要性程度;而非线性回归模型又要求自变量与自变量之间是相互独立的关系,且需要预设统计模型,也不适用于研究具有交互关系的高考选科问题。随着计算机技术、大数据技术的发展,机器学习方法(Machine Learning)等人工智能方法,无需预设统计模型,而是通过计算机模拟人的行为,便可挖掘和揭示数据背后的规律,进而对未知数据进行科学预测。正是这些算法优势,机器学习方法备受研究者的青睐(陈兴德等,2023),已成为人文社科研究领域的新方法、新范式(王铭玉,张涛,2019)。

作为机器学习的主要表现方式之一的树方法(Tree-Based Method),是一种以数据细分为基础的算法模型的统称。当研究中的因变量为分类变量时,树算法被称为决策树,而当因变量为连续变量时,则称之为回归树。本研究的因变量(Y)为学生的选科自主性,是连续变量,故以下统称为回归树算法。作为一种新兴的机器学习方法,回归树算法在研究复杂性问题时,存在多方面的优势。传统的研究方法通常需要预设统计模型,再运用样本数据进行参数估计,从而预测变量之间的关系。而回归树算法则无需构建统计模型,而是通过特定算法的自动学习,发现隐藏在数据背后的规律。在处理高维度、大样本数据以及复杂多元的非线性问题时,回归树算法对处理变量与其他混淆变量之间的交互关系也有着充分的考量。正是这些优势,回归树算法可以从大数据样本和众多自变量中挑选出对因变量有重要影响的因素,且具有较高的准确率和信效度。

与此同时,有学者指出回归树算法存在过度拟合的问题(胡安宁等,2021),但随着随机森林(Random Forest)、梯度提升决策树(Gradient Boosting Decision Tree, GBDT)等改进算法的开发,过度拟合这一问题得到了较好的解决(Hastie et al., 2009)。特别是,2017 年俄罗斯搜索巨头Yandex 公开发布了基于GBDT 算法框架的改进算法CatBoost(Categorical Boosting),巧妙地利用排序提升算法(Ordered Boosting)有效减少了过度拟合、梯度偏差和预测偏移等痛点问题,进而提高了算法的预测精度及泛化能力(马晓君等,2020)。

因此,本研究选择CatBoost 回归树模型探索各自变量与因变量之间的关系,并运用Python 软件中CatBoost Classifier 模块构建学生选科自主性预测模型,在保障研究结论信效度的基础上尽量提升其对复杂选科问题的精准分析。需要说明的是,不同于传统的统计模型,CatBoost 回归树模型不以具体的数学公式为呈现结果,而是基于数据逻辑输出模型的检验指标和回归路径的回归系数。

四、研究结果

(一)数据检验

一是共同方法偏差检验。本研究采用的数据为主观自我报告数据,可能存在共同方法偏差。因此,研究者分析数据前,采用Harman 单因素法进行共同方法偏差检验(周建华等,2022)。具体做法是:利用 SPSS 25.0 软件进行探索性因子分析(未旋转),结果显示第一个主成分载荷量为28.61% ,低于适配值40%,表明研究数据不存在严重的共同方法偏差。

二是信效度检验。本研究运用SPSS25.0 软件对本调查样本数据进行信、效度检验,结果显示:Cronbach’s α=0.852>0.8,KMO=0.923>0.8,Barlett’s 球形度检验结果为p<0.001,表明本研究的样本数据信效度较高,具有统计学意义(覃红霞等,2020)。

三是共线性诊断。通过共线性诊断,表2 中14 个观测变量的方差膨胀系数(Variance Inflation Factor,VIF)在1.02~2.99 之间,在可接受的范围内(周建华等,2023),表明本研究选取的14 个解释变量之间不存在严重的多重共线性问题。

(二)描述性统计与差异性分析

为了直观考查学生的选科自主性,本研究以三种高考模式为分组变量,对表2 所列的因变量和14 个自变量进行描述性统计和差异性检验,结果见表3。

一是新高考改革使得学生选科自主性从“3+X”模式下的3.88 分,增加到“3+3”模式下和“3+1+2”模式下的3.98 分,且差异性显著(p<0.01)。事后多重检验结果显示,“3+3”与“3+1+2”无显著差异,但均高于“3+X”。表明新高考改革确实促进了学生自主选科,但学生在这两种新高考模式中对选科自主性的感知并无差别。

二是在个体因素方面,三种模式的学生在学习成绩上没有显著差异,在性格特点、学习兴趣上具有显著的差异性。且LSD 的结果显示,在这两个变量上,“3+3”显著高于“3+1+2”“3+1+2”显著高于“3+X”;在变量职业规划上,“3+3”与“3+1+2”无显著差异,但均显著高于“3+X”模式。

三是在家庭因素方面,三种模式的学生在经济资本、文化资本和社会资本等三个变量均具有显著差异,具体表现为:在经济资本上,“3+3”显著高于“3+1+2”,“3+1+2”显著高于“3+X”;在文化资本上,“3+X”与“3+1+2”无显著差异,但均显著高于“3+3”;在社会资本上,“3+X”显著高于“3+1+2”,“3+1+2”显著高于“3+3”。

四是在学校因素方面,三种模式的学生在高中类型上没有显著差异,在学校开课上具有显著的差异性,表现为:“3+3”显著高于“3+1+2”,“3+1+2”显著高于“3+X”。

五是在政策因素方面,三种模式的学生报考要求上具有显著的差异性,表现为:“3+3”显著高于“3+1+2”,“3+1+2”显著高于“3+X”。

六是在他人影响方面,三种模式学生感知的同学影响和舆论引导两个变量均无显著差异;在家长意见变量上,“3+X”显著高于“3+3”,“3+3”显著高于“3+1+2”;在教师建议变量上,“3+X”与“3+1+2”表现无异,但显著低于“3+3”。可能的原因在于,新高考模式下,学生难以在诸多选科组合中选择,需要父母和教师提供决策建议。

(三)模型训练与检验

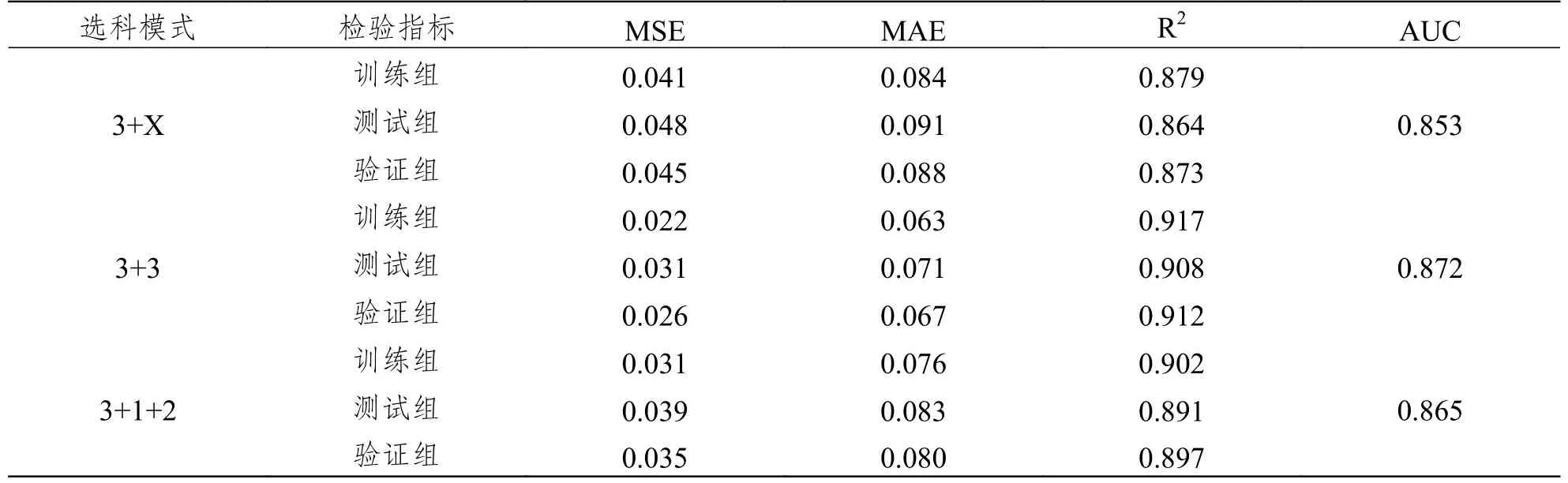

考虑到学生选科问题的复杂性、多样性和模糊性,同时为了防止CatBoost 回归树模型的过度拟合,本研究利用CatBoost 回归树模型的自我学习和深度学习能力,通过训练组、测试组和验证组共同调整优化模型参数。本研究以表2 中的Y 为因变量,X01~X14为自变量,分别从三种选科模式样本量中随机抽取70%、15%、15%作为训练组、验证组和测试组,用于训练、调整和检验模型,进而得到稳定可靠、准确有效的基于CatBoost 回归树模型的学生选科自主性预测模型。通过训练组、测试组和验证组的共同调参优化,模型训练结束,检验结果详见表4。

表4 模型检验结果

从表4 可知,三种选科模式的学生选科自主性预测模型都是:均方误差(MSE)均小于0.05,平均绝对误差(MAE)小于0.1,表明训练后的CatBoost 回归树模型具有较强的泛化能力;R2和AUC 均大于0.85,表明模型具有较高的预测精度。因此,本研究基于CatBoost 回归树模型构建的学生选科自主性预测模型适用于预测分析学生选科自主性的程度。

(四)回归路径与回归系数

在基于CatBoost 回归树模型的学生选科自主性预测模型通过了泛化能力和预测精度检验后,将三种选科模式的全部样本分别进入模型进行运算,分别输出了各回归路径的回归系数,详见表5。

其次,美国是该地区唯一一个WTO-X法定承诺率超过20%的国家。美国、日本、韩国等发达国家在WTO-X条款覆盖率和承诺率上的突出表现,充分体现了对于新一代贸易政策规则的重视及力争成为21世纪贸易规则制定者的强烈愿望。相比之下中国的RTA条款质量明显偏低,不仅低于该地区全部国家的平均质量水平,甚至在WTO+条款覆盖率、WTO-X条款覆盖率及法定承诺率上均低于发展中国家的平均水平。中国对于WTO+条款的覆盖率为68.6%,仅高于部分东盟国家;对于WTO-X条款的覆盖率仅为20.5%,远低于发达国家34.1%的平均水平,只及日本和美国的约一半。

表5 回归路径与回归系数

1.就选科自主性而言,在“3+X”模式中,个人因素(X01~X04)的权重分别是0.151、0.075、0.066 和0.075,合计0.367,表明影响学生选科自主性的因素中有36.7%是个体因素;家庭因素(X05~X07)的权重依次是0.052、0.051 和0.051,合计0.154,表明影响学生选科自主性的因素中有15.4%是家庭因素;学校因素(X08~X09)的权重依次是0.033 和0.063,合计0.096,表明影响学生选科自主性的因素中有9.6%是高中学校因素;政策因素(X10)的权重是0.054,表明影响学生选科自主性的因素中有5.4%是政策因素;他人影响(X11~X14)的权重分别是0.126、0.128、0.044 和0.031,合计0.329,表明影响学生选科自主性的因素中有32.9%是他人影响。

在“3+3”模式中,个人因素(X01~X04)的权重分别是0.091、0.073、0.081 和0.075,合计0.320,表明影响学生选科自主性的因素中有32.0%是个体因素;家庭因素(X05~X07)的权重依次是0.052、0.052 和0.053,合计0.157,表明影响学生选科自主性的因素中有15.7%是家庭因素;学校因素(X08~X09)的权重依次是0.038 和0.083,合计0.121,表明影响学生选科自主性的因素中有12.1%是高中学校因素;政策因素(X10)的权重是0.054,表明影响学生选科自主性的因素中有5.4%是政策因素;他人影响(X11~X14)的权重分别是0.115、0.157、0.044 和0.032,合计0.348,表明影响学生选科自主性的因素中有34.8%是他人影响。

在“3+1+2”模式中,个人因素(X01~X04)的权重分别是0.094、0.075、0.096 和0.076,合计0.341,表明影响学生选科自主性的因素中有34.1%是个体因素;家庭因素(X05~X07)的权重依次是0.051、0.051 和0.051,合计0.153,表明影响学生选科自主性的因素中有15.3%是家庭因素;学校因素(X08~X09)的权重依次是0.038 和0.071,合计0.109,表明影响学生选科自主性的因素中有10.9%是高中学校因素;政策因素(X10)的权重是0.054,表明影响学生选科自主性的因素中有5.4%是政策因素;他人影响(X11~X14)的权重分别是0.123、0.144、0.044 和0.032,合计0.343,表明影响学生选科自主性的因素中有34.3%是他人影响。

由此可见,新高考弱化了个体因素的作用,而强化了高中学校因素的作用;且三种高考模式中,教师建议和家长意见等他人影响对学生选科自主性的影响作用占比达三分之一左右,表明学生感知的自主选科,并非“完全自主”,是在教师建议、家长意见等他人影响下的“自主”。

2.就家长意见而言,在“3+X”模式中,个人因素(X01~X04)的权重分别是0.214、0.114、0.095 和0.211,合计0.634,表明影响家长意见的因素中有63.4%是学生个体因素;家庭因素(X05~X07)的权重依次是0.052、0.052 和0.052,合计0.156,表明影响家长意见的因素中有15.6%是家庭因素;学校因素(X08~X09)的权重依次是0.053 和0.029,合计0.082,表明影响家长意见的因素中有8.2%是高中学校因素;政策因素(X10)的权重是0.128,表明影响家长意见的因素中有12.8%是政策因素。

在“3+3”模式中,个人因素(X01~X04)的权重分别是0.151、0.096、0.087 和0.239,合计0.573,表明影响家长意见的因素中有57.3% 是学生个体因素;家庭因素(X05~X07)的权重依次是0.051、0.054 和0.075,合计0.180,表明影响家长意见的因素中有18.0%是家庭因素;学校因素(X08~X09)的权重依次是0.049 和0.057,合计0.106,表明影响家长意见的因素中有10.6%是高中学校因素;政策因素(X10)的权重是0.141,表明影响家长意见的因素中有14.1%是政策因素。

在“3+1+2”模式中,个人因素(X01~X04)的权重分别是0.163、0.108、0.093 和0.228,合计0.592,表明影响家长意见的因素中有59.2%是学生个体因素;家庭因素(X05~X07)的权重依次是0.051、0.054 和0.075,合计0.180,表明影响家长意见的因素中有18.0%是家庭因素;学校因素(X08~X09)的权重依次是0.049 和0.048,合计0.097,表明影响家长意见的因素中有9.7%是高中学校因素;政策因素(X10)的权重是0.131,表明影响家长意见的因素中有13.1%是政策因素。

进一步分析发现,在选科问题上,三种高考模式中,对家长意见影响作用排名前三的因素是学习成绩、职业规划和报考要求,在新高考模式下,职业规划和报考要求的作用尤为凸显,显现出“就业导向”的逻辑。

3.就教师建议而言,在“3+X”模式中,个人因素(X01~X04)的权重分别是0.204、0.096、0.128 和0.077,合计0.505,表明影响教师建议的因素中有50.5%是学生个体因素;家庭因素(X05~X07)的权重依次是0.039、0.034 和0.033,合计0.106,表明影响教师建议的因素中有10.9%是家庭因素;学校因素(X08~X09)的权重依次是0.139 和0.039,合计0.178,表明影响家长意见的因素中有17.8%是高中学校因素;政策因素(X10)的权重是0.211,表明影响家长意见的因素中有21.1%是政策因素。

在“3+3”模式中,个人因素(X01~X04)的权重分别是0.198、0.093、0.094 和0.085,合计0.470,表明影响教师建议的因素中有47.0% 是学生个体因素;家庭因素(X05~X07)的权重依次是0.038、0.034 和0.032,合计0.104,表明影响教师建议的因素中有10.4%是家庭因素;学校因素(X08~X09)的权重依次是0.089 和0.111,合计0.200,表明影响教师建议的因素中有20.0%是高中学校因素;政策因素(X10)的权重是0.226,表明影响教师建议的因素中有22.6%是政策因素。

在“3+1+2”模式中,个人因素(X01~X04)的权重分别是0.192、0.093、0.099 和0.085,合计0.469,表明影响教师建议的因素中有46.9%是学生个体因素;家庭因素(X05~X07)的权重依次是0.038、0.033 和0.032,合计0.103,表明影响教师建议的因素中有10.3%是家庭因素;学校因素(X08~X09)的权重依次是0.094 和0.115,合计0.209,表明影响教师建议的因素中有20.9%是高中学校因素;政策因素(X10)的权重是0.219,表明影响教师建议的因素中有21.9%是政策因素。

进一步分析发现,在选科问题上,“3+X”模式中,对教师建议影响作用排名前三的因素是报考要求、学习成绩和高中类型;而在新高考模式中,对教师建议影响作用排名前三的因素是报考要求、学习成绩和学校开课,表明无论哪种模式,教师更注重从报考要求、学习成绩和学校因素(高中类型、学校开课)角度给学生提供选科建议,特别是在新高考模式中,报考要求和学校因素的作用尤为凸显,显现出“升学导向”的逻辑。

(五)基本因素重要性与中介作用

在表5 的基础上,本研究根据“链式法则”计算了三种高考模式下学生选科基本因素对自主选科的重要性,以及家长意见、教师建议的中介作用(详见表6)。“链式法则”的计算公式如下(覃红霞等,2021):

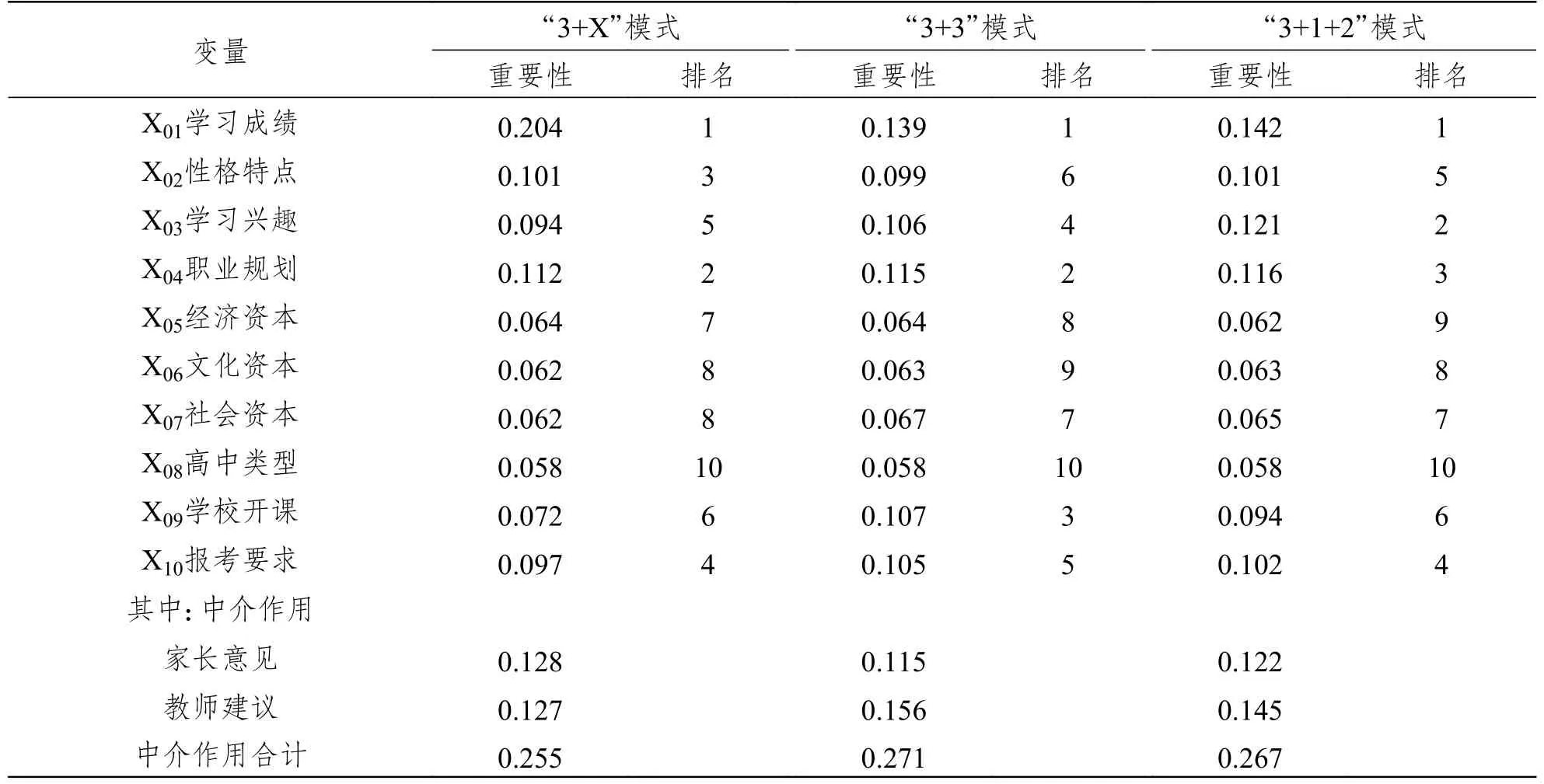

表6 基本因素重要性与中介作用

其中:TE 是总效应(Total Effects),DE 是直接效应(Direct Effects),IE 是间接效应(Indirect Effects)。

由表6 可以发现,经过教师建议、家长意见的中介作用后,对于学生选科自主性而言,结果如下:

1.在“3+X”模式中,个体因素、家庭因素、学校因素和政策因素的影响作用分别是0.511、0.188、0.130 和0.097;在具体自变量上,综合影响作用排名前四的是学习成绩(0.204)、职业规划(0.112)、性格特点(0.101)和学习兴趣(0.094),影响作用排名后四的是经济资本(0.064)、文化资本(0.062)、社会资本(0.062)和高中类型(0.058);其他两个变量的影响作用分别是:学校开课(0.072)和报考要求(0.097)。

2.在“3+3”模式中,个体因素、家庭因素、学校因素和政策因素的影响作用分别是0.459、0.194、0.165 和0.105;在具体自变量上,综合影响作用排名前四的是学习成绩(0.139)、职业规划(0.115)、学习兴趣(0.106)和性格特点(0.099),影响作用排名后四的是社会资本(0.067)、经济资本(0.064)、文化资本(0.063)和高中类型(0.058);其他两个变量的影响作用分别是:学校开课(0.107)和报考要求(0.105)。

3.在“3+1+2”模式中,个体因素、家庭因素、学校因素和政策因素的影响作用分别是0.480、0.190、0.152 和0.102;在具体自变量上,综合影响作用排名前四的是学习成绩(0.142)、学习兴趣(0.121)、职业规划(0.116)和性格特点(0.101),影响作用排名后四的是社会资本(0.065)、文化资本(0.063)、经济资本(0.062)和高中类型(0.058);其他两个变量的影响作用分别是:学校开课(0.094)和报考要求(0.102)。

4.三种高考模式下,家长意见和教师建议的中介作用从“3+X”的0.255,提升至“3+3”的0.271,又回落至“3+1+2”的0.267。再加上同学影响和舆论引导的作用,他人影响的重要性从“3+X”的0.330,增加到“3+3”的0.347,又回落至“3+1+2”的0.343。表明由于新高考的自由选科,学生难以仅凭自己的“一己之力”进行选科,而需要借助他人影响综合评判,且选科自由度越高,对他人影响的依赖程度也随之增加。

五、结论与讨论

本研究基于2022 年“高考改革问卷调查”获取的31 656 份大学生样本,运用CatBoost 回归树模型进行了实证分析,主要形成以下结论:

(一)新高考促进了学生选科自主性,且两种新高考模式下的学生选科自主性并无显著差异

本研究发现,新高考改革背景下,学生感知的选科自主性从“3+X”模式下的3.88 分,增加到“3+3”模式下和“3+1+2”模式下的3.98 分。通过单因素方差分析和事后多重检验,“3+3”与“3+1+2”模式下学生选科自主性无显著差异,但均显著高于“3+X”。新高考改革确实促进了学生的选科自主性,但两种新高考模式下的选科自主性并无显著差异。事实上,新高考改革取消文理分科,让学生可以在必考科目的基础上,根据自己的学科兴趣和特长,选择适合自己的考试科目。这在一定程度上彰显了以学生为主的价值理念,有利于学生基于多方面理性考量发展个性化的知识结构和能力素养。学生选科自主性受教师、家长、同学及舆论等他人影响的程度达30%左右,表明学生感知的选科“自主性”实质上是一种在他人影响作用下的“被自主”,是多个利益相关方“斗争与妥协”的结果(范家祺,柯政,2022)。

(二)新高考提高了学生的选择权,但学生的选择力并未同步提升,反而有所下降

新高考改革的一个重要目标就是增加学生的选择权,让学生可以根据自己的兴趣和特长,选择适合自己的学习方向。“3+3”模式下学生选科有20 种(6 选3)或者35 种组合(浙江省是7 选3),“3+1+2”模式下学生选科也有12 种,都比“3+X”模式有了更多的选择。可见,新高考下伴随着学生科目选择范围的扩大,学生选择权得到了快速提升(张雨强等,2018)。当然,学生自主选科也不是一件容易的事情,需要学生有清晰的自我认识和未来规划,也需要学校和家庭给予学生充分的辅导和支持。本研究通过实证研究却发现,就选科自主性而言,学生个体因素的作用由“3+X”模式的36.7%,下降至“3+3”模式的32.0%和“3+1+2”模式的34.1%,学生自主选科的能力没有得到提升,反而是降低了。可能的解释是新高考促进了自由选科,因为学生选择空间的扩大以及选科组合的增加,学生的选科行动遭到了空前的挑战,遭遇了“本领恐慌”,学生难以仅凭一己之力做出合理选择,而不得不寻求他人影响并根据客观条件进行综合评判。

(三)新高考加剧了学生、家长、高中教师的选科逻辑冲突,增加了学生选科焦虑感

本研究发现,学生、家长、高中教师面对选科,所关注的侧重点不同。学生更注重性格特点和学习兴趣,遵循“个性化”“兴趣化”“全面性”的“发展逻辑”;家长更关注职业规划和报考要求,强调职业选择与就业考量的“就业逻辑”;高中教师则侧重报考要求和学校因素,显现出竞争与升学的“升学逻辑”。正是发展逻辑、就业逻辑、升学逻辑之间的连接缝隙,导致学生在面临选科时,难以真正做到“自主选科”,而是在三者之间博弈,寻求弥合的可能。新高考模式下,三种逻辑的冲突更为明显,致使学生“寻求弥合”的压力和负担倍增,选科决策难度加大。在本次“高考改革问卷调查”中发现,三种高考模式的学生选科焦虑感,由“3+X”的3.27 增加至“3+3”“3+1+2”的3.81 和3.74,有违高考改革“分散学生的考试压力”的改革初衷,值得学界和社会的进一步关注。

(四)从自主选科角度看,“3+1+2”模式是高考改革的理性回归,有利于维护高考改革的稳定性与可持续性

结合诸多学者们的观点,“3+3”模式因科目组合过于灵活,一方面导致了学生、家长乃至学校难以适从,另一方面引发了盲目跟风选考、功利选科、理科科目遇冷等问题。而“3+1+2”模式考虑到改革的客观条件,有计划地放缓改革步调,有效抑制了上述不良倾向。虽然科目组合的数量有所下降,但“3+1+2”模式的学生选科自主性与“3+3”模式并无显著性差异。表明学生对“3+1+2”模式选科规则以及组合数目满意度较高,并没有因为科目组合减少、选择范围缩小而感知自主性在下降。相比于“3+3”模式,“3+1+2”模式将选择自由的成本转化为选择成效的保障,从而使得学生在选科上对他人影响的依赖程度明显减弱,由此“3+1+2”模式所作出的“战略退让”是值得肯定和鼓励的,需要走好扬长补短的融合发展道路,这与“两种模式可以比较鉴别、择善而从”(刘海峰,2019)的观点趋于一致。

总而言之,新高考模式下,学生自主选科决定于学生的“选择权”和“选择能力”两项判据。对于学生的“选择权”而言,不宜一味扩大选择的自由度,完全由学生自行承担自由选择后的学业适应及个人规范责任,而应辅之以一定的发展规划引导和选择规制建议,帮助学生更为客观地运用好“选择权”,在自由发展与科学发展之间找到平衡。学生的“选择能力”是新高考推行中最容易被忽视的研究领域之一,显然,“选择权”不代表“选择能力”,学生选科实际上是学生与利益相关者相互作用和妥协下的选科,学生的自主很大程度上是一种“被自主”。

有关方面应在尊重这一客观现实的基础上,积极引导学生持续提升自身的“选择能力”和“选择潜力”,帮助他们在选择进程中提高选择能力,并以自主行为强化自主意识。高考的本意是高等学校入学考试,是为高中学生提供一次进入高校的成长预习,广大高中生唯有在高考选科中学会“科学选择”,才能在其后的大学生涯及工作中真正“实现自主”。

(周建华工作邮箱:zhoujh@stu.xmu.edu.cn;覃红霞为本文通信作者:qinghx99@126.com)