创设多维场景,强化数据赋能

——《圆的认识》教学设计

2024-02-24陈程湖北省武汉市洪山区第一小学书城路分校

陈程 湖北省武汉市洪山区第一小学书城路分校

●创新整合点

①本课依据混合式教学和深度学习理论进行设计,通过大单元整合、智慧课堂、搭建云平台的方式开展线上线下融合的混合式教学。学生可以通过学习平台上的大量资源进行个性化课前预学,课上共学,课后延学,提高思维能力,增强学习信心和动力。智慧课堂在不同环节进行多元即时评价反馈。课后学生还可以在学习空间进行本单元以及跨学科相关内容的延伸学习。

②学生以小组为单位,根据记录单的提示在计算机上进行几何画板的可视化探究,通过将静态的数学知识动态化、抽象的数学概念形象化,突破学习难点,深入理解圆的概念。学生用几何画板进行实时测量,既可减轻操作的负担,又能感受到学科的研究方法和旨趣。

●教材分析

《圆的认识》选自人民教育出版社出版的《数学》六年级上册第五单元“圆”的第一课时教学内容。本课是小学数学“图形与几何”领域中的重要内容。圆的认识是平面图形中由直线到曲线的教学转折点,也是曲线学习的起始点。在此之前,学生学习的都是直线图形,他们的空间思维能力还局限在直线图形中,思维需从直线图形转向曲线图形,学生正确掌握圆的概念比较困难,对“一中同长”的本质理解也有一定难度。本节课要求学生进一步认识圆、了解圆的基本特征、学会用圆规画圆,同时为进一步学习圆的周长和面积奠定重要的基础。作为小学数学图形学习的重要内容,圆的认识与中学圆锥曲线、立体几何等知识的学习有着不可分割的联系,教师在教学中要加深学生对事物整体的认识。

●学情分析

在认识圆这个曲线图形之前,学生对直线图形已经有了较为深刻的认识和了解,低年级教学中虽然出现过圆,但只是直观感性认识,正是因为圆不同于之前学习过的直线图形,所以学生要形成对圆的理性认识有一定的难度。在本节课的学习中,学生能通过预学课本和浏览圆的知识学习网站,对圆各部分的名称有初步的了解和认知。但是在大班额的学情下,一部分学生还是需要在教师的引导下,在一个个活动中完成对圆的特征的探索。学生在课外都尝试过用圆规画圆,但是如何画得标准、画得轻松,感悟圆的形成过程,还需要在课堂上进一步解决。

●教学目标

知识与技能目标:会用圆规画圆,认识圆各部分的名称,通过信息技术的运用,掌握圆的基本特征。

过程与方法目标:通过操作、观察与思考,提升抽象概括能力,发展空间观念。

情感态度与价值观目标:利用圆的特征来解释生活中应用圆的相关现象,体会圆与生活的密切联系。

●教学环境与准备

教学环境:宽带网络、可触屏一体机、学习平板、电脑。

教学准备:课前,学生在学习空间的230个学习资源里选取3个,在6分钟内进行学习,并发表自己的观点。学生通过任务单驱动、问题建构,达成个性化的学习目标。结合网络投票和问卷星前测,了解到学生对圆的概念、特征、应用理解有困难。

●教学过程

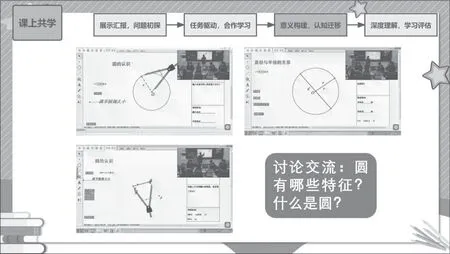

本课采取课前预学、课上共学、课后延学三阶段十二个步骤进行。学习模式构建如图1所示。

图1

1.展示汇报,问题初探

师:老师有一辆纸做的汽车模型,但不小心掉了一个车轮,现在老师想请你帮忙做一个一样大小的车轮,帮助老师参加科创书城举办的一个科技展览活动。请你画一个和图上车轮一样大的圆,你知道怎么画吗?

画圆需要圆规,小组展示课前所学,小组汇报圆规的来历和圆各部分的名称。

设计意图:教师通过前测生成的问题创设情境,通过制作车轮的过程将圆的知识串起来。

2.任务驱动,合作学习

任务一:如何用圆规画任意半径的圆

师:我们认识了圆规以及圆各部分的名称,你知道怎么用圆规画圆吗?请同学们扫码进入知识网站,学习如何用圆规画圆。

学生自主选择探究方法,从书本、学习平台、搜索引擎上个性化获取知识,尝试用圆规画任意半径的圆。

学生在黑板上画一个圆,并总结画一个标准圆的方法,教师引导提炼画圆三步骤。

任务二:如何用圆规画半径为3cm的圆

师:请同学们画一个半径为3cm的圆并拍照上传,然后同学间进行互评,共5分,用圆规画圆得3分,标出圆心得1分,标出半径得1分,如有疑问,组内可讨论,限时3分钟。

学生画半径为3cm的圆,完成后拍照上传,通过互动课堂进行小组内随机交换作品,学生根据完成情况打分并写上评语,在生生互评结束后,组内讨论交流(如图2)。

图2

任务三:如何用圆规画半径为3m的圆

师:同学们已经弄清楚怎么画一个半径为3cm的圆,如果要画一个半径为3m的圆,还能用圆规画吗?如果不能,那怎么办呢?

学生发表自己的观点,教师播放体育老师在操场画圆进行微课验证。

设计意图:通过学生动手画圆、生生互评、讨论交流,促进学生获得直接经验。当圆的半径超出了圆规所能画的圆时,通过学生猜想,微课验证,帮助学生获取间接经验,为理解“一中同长”做铺垫。

3.意义构建,认知迁移

师:我们可以画给定半径的圆了,那什么是圆呢?关于圆还有哪些知识呢?请4人一个小组操作几何画板,在记录表(如下表)中记录你的发现和结论。

学生进行展示汇报(如下页图3),学生移动O点发现圆的位置改变了,输入不同半径发现圆的大小改变了,得出结论1:圆心决定圆的位置、半径或者直径的长度决定圆的大小。学生通过移动半径和直径发现圆有无数条半径、无数条直径,移动两条半径和一条直径重合,得出结论2:在同圆或等圆中,半径等于直径的一半,直径等于半径的两倍。学生分别移动M、N、P三点发现M点在圆内,N点在圆上,P点在圆外。连接三个点到圆心的线段,发现了MO<r,NO=r,PO>r,得出结论3:圆就是到圆心距离相等的点围成的曲线图形。

图3

设计意图:借助信息技术实现数学对象变化过程的“可视化”“连续性”,以有序的变化过程帮助学生发现“不变量”“规律性”。通过独立操作、师生互动,人机互动、生生互动,经历知识的形成过程,理解“圆,一中同长也”,渗透数学文化。

4.深度理解,学习评估

(1)直径为什么是圆内最长的线段

当发现给出的车轮没有圆心时,教师设置找圆心活动,追根溯源,提问:直径为什么是圆内最长的线段?

师:用直尺直接测量端点在圆上的每一条线段,无法穷尽所有线段,很麻烦也不科学。能不能利用几何画板实时度量圆内的线段,科学严谨地验证这一规律呢?

学生使用几何画板对可视化实体进行动态操作(如下页图4),边操作边汇报。M、N两点重合,均为圆上的点,在圆上运动。学生通过移动N点顺时针运动,几何画板实时度量线段MN的长度,发现当N点刚开始移动时,线段MN的长度逐渐变大,当N点到达的位置使MN通过圆心时,也就是当线段MN为直径时,长度达到最大,继续移动N点,线段MN的长度越来越小,直到回到M点,从而验证了直径是圆内最长的线段。

图4

设计意图:学生使用几何画板对可视化实体进行动态操作,通过实时测量工具,既减轻学生的负担,又能体现学科的研究方法和旨趣。

(2)车轮为什么是圆的

师:车轮为什么是圆的?正方形的车轮可以吗?

学生尝试发表观点。

教师操作几何画板进行多边形滚动实验,当增加多边形的边数,多边形上的点到中心的距离差越来越小,可以发现车轮中心点的轨迹越来越平稳,当多边形的边增加到无数条时,多边形上的点到中心点的距离差就为0,圆心的轨迹就是一条直线,利用多边形滚动实验渗透极限思想(如下页图5)。

图5

设计意图:通过多边形滚动实验渗透极限思想,理解圆的本质。用动态的画面语言解说抽象的事理,有助于知识从外在的客观储存状态转化为心智结构中的多元表征。

(3)利用互动课堂推送当堂监测

学生完成互动课堂推送的当堂检测,并提交上传,教师根据完成情况进行及时反馈,有针对性地进行讲解。

设计意图:通过互动课堂推送当堂检测,对学生掌握情况进行即时评价。

(4)发现生活中的圆现象,制作美丽的车轮

教师展示生活中的圆现象以及学生在学习空间提交的作品,并播放微课—美丽的图案。

师:你们也想制作一个独一无二的美丽的车轮吗?请你课后进入学习空间学习设计方法,上传美丽车轮图案,与同学及老师线上交流,全校的师生都期待在科技展上看到你的作品呢!

课后学生进入学习空间进行拓展学习。

课后延学部分学生通过学习空间展开问题讨论,教师根据学习评价表进行多元评价,并利用数据系统监测,收集学生课堂表现、作业情况等成长轨迹,建立学生电子成长档案袋。

设计意图:建立电子成长档案袋可以形成学生画像和教育知识图谱,为教师进行精准管理提供便捷,更好地实现因材施教。

●教学反思

本课采用线上线下混合式教学模式,利用智慧课堂进行即时多元评价,大量数据形成学习者画像和教育知识图谱,运用几何画板开展数学实验,更好地实现了因材施教。通过思维碰撞,生成新的问题,教师适时引导学生深入理解圆的本质,进行创造式学习主动建构知识,通过师生与生生频繁互动、反馈,形成学习共同体。

信息技术与学科融合是一个不断学习与认知加深的过程。教师要依托先进的理论,从数学和信息技术学科的底层逻辑出发,从深层次的交叉点入手,为概括数学概念、原理提供背景支持,让抽象栖居在形象之上,帮助学生突破学习难点。