人与兽:《牝鹿与豹》中的变动身份

2024-02-21钱丽雯

钱丽雯

1687年,英国诗人约翰·德莱顿(John Dryden)的长诗《牝鹿与豹》(The Hind and the Panther)(以下简称《牝》)出版后,引来一片哗然。这位曾经赞颂过“护国主”奥利弗·克伦威尔(Oliver Cromwell)、为英国国教安立甘宗(Anglican Church)辩护过的桂冠诗人,现在居然为罗马天主教摇旗呐喊,公开承认改变宗教信仰,时人称其为“机会主义者”。诗人究竟为何突然改宗?何时改宗?他是否真心信奉天主教?如此诗才横溢之人,是否只是个“识时务”的伪君子?种种谜团,学界迄今尚无定论。但此道德污名,无论属实与否,曾一度使此诗不受后世待见。马修·C. 奥古斯丁(Matthew C. Augustine)注意到,《牛津作家丛书》(The Oxford Authors)中由基斯·沃克(Keith Walker)编著的《约翰·德莱顿》(John Dryden,1987年出版)和《牛津世界经典丛书》(Oxford World’s Classics)中同样由沃克编著的《约翰·德莱顿主要作品集》(John Dryden: The Major Works,2003年出版)这两本重要的学生教材都未收录这首诗(Augustine,2011)。直至后来学界重新审视此诗,其价值才逐渐得以肯定。玛格丽特·杜迪(Margaret Doody)称此诗为“伟大的复辟时期诗歌,无可异议,独一无二”(Doody,1985:85)。学界为了给德莱顿的人格作辩护,探求诗人的内心动机,而寄望于“文如其人”,不断从字里行间探寻诗人那若即若离、藏形匿影的真实自我。久而久之,形成一种本·桑德斯(Ben Saunders)所谓的解读欲望(interpretive desire)(Saunders,2006),即把全诗看作连贯整體,由此反证诗人的思想连贯,从而“证明”他的诚实和正直。然而,此诗的复杂与矛盾却不断地对抗和挫败读者这种有意合理解释文本的欲望——诗人将宗教论辩糅合进动物寓言中,通过代表天主教的牝鹿与代表国教的豹之间的对话来论述天主教之优于国教。

全诗共分为三部分。第一部分以不同动物代表不同宗派,描述其特点,指出需要永不犯错的(infallible)绝对权威才能解决信仰纷争。第二部分通过牝鹿与豹之间的问答,分析天主教与新教的主要分歧,认为前者讲究口头传统,后者依赖经文。第三部分,牝鹿邀请豹到家中做客,其间谈话从神学教义转至政治现实,豹用燕子寓言指责詹姆斯二世的一意孤行、独断专权,称此举无异于自取灭亡;牝鹿则驳以鸽子寓言,指出让奥兰治的威廉(William of Orange)入主英国堪比引狼入室1。首先,这种寓言套寓言的手法使诗歌结构有着层次上的复杂性;其次,诗中的动物时而像兽,时而像人,致使角色刻画非人非兽,甚至人兽难分;再次,三部分风格迥异,难免滋生支离破碎、东拼西凑之感。诗人在序言中明确亮出自己的构思理念,称第一部分因主要描写普遍特征,故有意提升至史诗的格调;第二部分涉及教会权威,尽量使用言简意赅的平实风格;最后一部分乃谈话家常,因此措辞更为自然、亲近(Hammond & Hopkins,2014)。本文将从人兽二分的角度切入,考察动物在《牝》中的形象刻画与作用,分析动物的意涵与形式之间的张力,以及诗人这种“春秋笔法”在全诗的论辩中所起的作用及产生的艺术效果。

对于一首带有明显论辩、劝谏目的的诗歌而言,这般繁复铺陈似乎容易弄巧成拙。然而,若考虑当时诗人处境之艰难,便知一定程度的闪烁其词是必要的自我掩护。这一切首先得从此艰难处境道来。

17世纪对于英国而言是一个动荡的年代。它见证了英国内战的爆发,查理一世被处死,克伦威尔建立起带有清教特色、军队专权的英吉利共和国。然而,这长达十多年(1649—1660)的“宪政实验”(钱乘旦,2016)却以闹剧告终,一切回归原点2。英国回归君主制度,重续斯图亚特王朝。尽管新教传统已立多年,英国却迎来了连续两任企图复辟天主教信仰的国君。查理二世碍于刚夺回的王权,纵心有所向,却不能显露野心,只是与信仰天主教的法国国王路易十四暗结盟约。然而,当议会想要通过《排斥法案》(Exclusion Bill)阻止信奉天主教的詹姆斯(即詹姆斯二世)继位时,查理二世不惜一切代价解散议会,扶助其弟登上王位。詹姆斯在此前已公开自己的天主教徒身份,继位后更是大刀阔斧进行宗教改革。在德莱顿写完《牝》之前,詹姆斯二世公然绕开议会,单方面重新颁布《信仰自由宣言》(Declaration of Indulgence),企图以此大赦之举,能收一石二鸟之效,既为天主教赢得发展空间,又拉拢其他宗教派别来换取支持。但他的如意算盘并没打响,还使自己众叛亲离:不仅冒犯了护卫王权的国教主教们,连其他非国教的派别也不买账。

至于诗人德莱顿,情况更为复杂。这并不是他首次改变自己的信仰:他曾经是清教徒,给克伦威尔写过挽歌3;查理二世统治后期,他又以国教徒的身份写就《凡夫之信仰》(Religio Laici)(1682)(以下简称为《凡信》)为新教辩护4;詹姆斯二世继位后,德莱顿又以《牝》公开转投天主教。德莱顿的每次信仰变更与时局变动的时间如此重合,实在难以洗刷“机会主义者”的名声。于是随着《凡信》和《牝》的面世,德莱顿的敌手则重印他之前写的挽歌,以使其难堪。面对宗教高压、敌手步步紧逼的舆论环境,诗人如履薄冰;比起《凡信》中的直白论辩,《牝》选择披上动物的外衣,在寓言中说理。

寓言作为一种隐蔽的政治批评(Lewis,1996)形式,始于远古之伊索(Aesop)。据传说,其时伊索碍于奴隶身份,只能将其哲学政治分析包裹在寓言中以自保。及至复辟时期之英国,寓言能戏剧性地表现矛盾和对抗,同时又在追求“一种单一的、高度利益化的视角”(Lewis,1996:3)。但此时的文人已深知修辞语言本身的不稳定性;他们对言与物之间看似坚实的对应关系产生了怀疑。尽管《牝》的主旨是为天主教辩护,但全诗却不乏各种矛盾争论:除了牝鹿与豹之间的激烈争辩,还有代表不同宗教派别的动物在周围虎视眈眈。虽然诗人在选择不同动物象征不同宗派的问题上经过了一番深思熟虑,然而在把宗教历史糅合进动物角色的过程中,内容仍在不断地挑战着形式的边界。

例如,在第一部分讲述豹既要改头换面,又想强调自身正统性之处,豹作为国教的象征,显然没能将国教特质包含其内,反倒需要诗人反过来叠用人物比喻及神话典故加以补足:

豹亦如彼,虽改头换面,

却,如君王枕边之妾,

其身坚挺,满脸庄严,

手持牧杖,头戴牧冠,

腰身以上,得体自律,

彰扬显摆,远古血脉;

教父,大会,教会及领袖

其尊经匣,皆镌于上。

然其剩者,耻辱蒙羞,

正是加尔文之烙,玷辱此兽。

故,如双重杂交之怪物,

在其迷宫,自缚深锁。

异域远地,声名不至,

安于國内,谦恭受辱。

如此其信;善虽不达,

至少远离,渣滓稂莠。

挑剔于恶,却不臻善,

只改皮毛,致畸甚微。(I. 392—409)

原本是属人的教会,却披上动物的皮毛作寓言、作象征;此处作为动物的豹却因意象内涵的限制需要重新以人作比喻、作补及。国教拒绝罗马教皇的控制,而以英王为最高宗教领袖,这种改革在诗人看来只能是一种“表面文章”。即使国教“满脸庄严,/手持牧杖,头戴牧冠,/腰身以上,得体自律”也不意味着其有资格如罗马天主教般追认远古的神圣血脉。而“妾”(mistress)一词,亦含“情妇”之意,更是从地位上贬损豹(即国教)的非正统地位。“经匣”(phylacteries)指犹太人祈祷时佩戴的皮革小盒,内装抄有希伯来语圣经的四卷皮纸。根据《马太福音》23章第5节。诗人此处以一转喻将国教与天主教的关系置于犹太教中犹太人与撒都该人(Sadducees)的对比当中,从而给豹的刻画注入了一层新含义。国教安立甘宗的《三十九条信纲》所遵循的加尔文主义彻底与天主教分道扬镳,形成二者的主要矛盾。对此诗人笔锋一转,又将豹从人界拉回兽界,以“兽”称“豹”,置其于人性的对立面。诗节的后半部分,诗人以古希腊神话中米诺斯王之妻帕西法厄(Pasiphae)与公牛交配而生下的牛头人身怪物弥诺陶洛斯(Minotaur)影射国教的杂交、不纯与畸形,又以迷宫之喻凸显国教所处的困境。此处诗人进一步降低豹的等级,以杂交怪物的形象将豹变得非人非兽。而接下来所提及之“声名”(sound of her)、“谦恭受辱”(Humbly content to be despised at home)、“如此其信”(Such is her faith)等表述明显又回归对人的描写。因此,在对豹的刻画中可见诗人的笔法在人兽之间来回穿梭。

这种非人非兽的描写在一定程度上呼应了豹的角色特质5,正如诗人在第一部分对豹的定位:“介于两极,/于天堂太白,于地狱太黑”(I. 342—343)。既非天使圣人,又非大奸大恶;但其亦非平庸之辈,堪称鹤立鸡群。豹在诗中首次亮相之处,诗人不乏赞美之词:“豹乃豪杰,稍逊牝鹿,/斑纹物类,唯其拔萃。/噫!愿蜕尽,与生之瑕,/天性极善,难为猎兽”(I. 327—330)。相较前文的熊、兔、猿、彘、狐、狼,豹的地位仅次于牝鹿,虽有缺陷,但瑕不掩瑜。豹与诗中所有猛兽有关,代表“英国宗教改革前后存在的所有宗教派系”(Duggan,1974:110)。德莱顿既要将英国国教的发展历史以及在此过程中各方派系的观点相融合,又要将国教在政治上的纵横捭阖等意涵收入豹的形象中,这使得豹的本体和喻体之间的关系异常紧张,甚至到了牵强附会的程度。

这种人、兽、妖(怪物)分类的频繁复现,显出诗人的一种思维模式。诗人质疑狐〔代表索齐尼派(Socinians)〕和狼〔代表长老派(Presbyterians)〕非上帝所造,亦非诺亚方舟所保存之物种,而只是犬类杂交(I. 191—193);又指加尔文主义在荷兰及苏格兰“滋生怪物”(I. 208);在论述新教教派给教会和国家带来的威胁时,诗人为谴责极端宗教分子带来的迫害,中途引入人兽对比的经典逻辑,从创世角度说明人兽有别,人以上帝之形象而受造,理性与宽容兼备,而兽则属次等。

万兽臣服,暴力政权,

此地之道,强食弱肉。

唯人质柔,受造则异。

非戕同族,只施济人。

自创生始,仁慈自由,

神形所彰,尊贵无疆。

灵性神焰,当中几缕,

野兽受之,位居次等:

神灵造匠,随手锤击,

一次铸就,无言之物:

及至人类,大有不同,

神之匠心,深思熟虑,

为求高下,人与群分,

胸中成竹,神藏启扉:

仁爱理性,交融灌注,

道赋灵脑,情入心肠:

理为元首,慈施宽宥,

前律后权,义理并行。(I. 245–262)

在本来拟人的动物寓言中又加入人兽对比,容易产生前后矛盾的违和感,不免让人难以代入角色。强调兽类的“强食弱肉”,只臣服于“暴力政权”的恒常之道,在攻击新教极端宗派的同时,也削弱了对牝鹿完美无瑕的颂扬,因兽界等级与人兽二分属于两种不同逻辑,在后者标准中,即便兽类级别再高,也只能是兽,即弥尔顿所谓“无言之物”(mute creation),而人则是“仁爱理性,交融灌注”的高等造物。由此可见诗人面临的写作困境:为了渲染和映衬动物角色的某些特质,有时不得不打破人兽之分,时而以兽衬人,时而以人比兽。此处,只有不露声色地从兽界等级模式转换到人兽二分模式,才得以过渡到对王权的讨论。在此部分中,德莱顿从《圣经》开始,论述亚当的天赋王权,又及后来亚当受惑堕落,该隐弑弟,直到后来出现宁录(Nimrod),即暴君原型。以此为鉴,诗人又转而强调“羊与牝鹿,/绝非暴类,排挤迫害”(I. 286—287),带出斯图亚特王朝和教皇英诺森十一世(Innocent XI)对异教徒的宽容(I. 288—290),从而映衬詹姆斯二世发布《信仰自由宣言》所表现出的作为天主教君王的广阔胸襟。

第一部分结尾句将豹比作“戴着斑纹暖手筒的女士”(I. 572),以此暗讽国教的奢华作风。在第二部分中,豹与牝鹿以两位贵族女士的形象进行长篇辩论。之后在第三部分开篇,诗人又褪去豹之“人性”,再一次将豹贬为兽和怪物:“只因缪斯,充塞卡勒登6,/豹熊狼群,无名野兽,/本土实已,妖满为患”(III. 3—5)。此处“豹熊狼群”的原文皆用复数“panthers, bears, and wolves”,豹亦从贵族夫人形象沦为普通兽类一只。继第二部分提出《伊索寓言》(II. 48),诗人在第三部分开头再唤伊索之名(III. 6),足见动物寓言对此诗结构之重要性。凡动物寓言,皆含道德说教;对于这个牝鹿与豹的故事,诗人的用意,可一言以蔽之:“人行兽事,若两相等,/则兽亦能行,人之特权”(III. 14—15)。

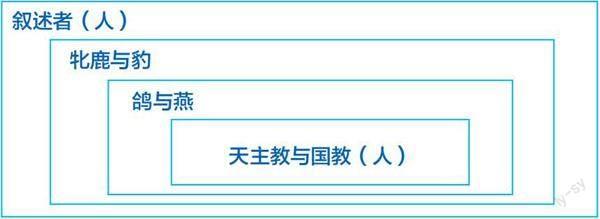

人兽边界的高度模糊之处在于全诗的第三部分。诗人让牝鹿与豹各自又提出一个动物寓言,形成动物寓言套动物寓言的复杂态势。豹講述了夏末秋初之时,一群燕子嗅到寒冬即至,商量着南迁过冬。然而,一只燕子习惯了养尊处优,大肆渲染旅途中的未知风险,提出应原地等待,静候奇迹。燕子群不顾智者的忠告,偏信那只燕子,以致耽搁时日,终被无情寒冬吞噬。豹以此故事影射天主教在英国所处的优渥环境,警告他们若是得寸进尺,终会难逃厄运。牝鹿毫无惧色,以鸽子与秃鹫的故事和豹针锋相对:一个朴素老实人的家里养着鸽子和家禽,鸽子贪得无厌,想把家禽的领地和食粮据为己有。三番四次驱逐家禽未果后,鸽子请来秃鹫给它们当王,助它们一臂之力。殊不知秃鹫不仅会吃鸽子,还引来各种杂鸟,把屋子搞得乌烟瘴气。最后主人出手干预,划分各族领地范围才平息了纷争。鸽子此时懊悔莫及。而秃鹫虽暂时飞走,但尝过鸽子血的它们绝不善罢甘休。傲慢给鸽子带来了永无宁日的恐惧。这则寓言中的鸽子好比国教,牝鹿意在指出他们从荷兰请来奥兰治的威廉当英国国王,无异于引狼入室。第三部分以这两则动物寓言为主要结构,从兽的层面看,诗歌从鹿、豹、狼、狐等哺乳动物转向了燕、鸽、鹫等卵生动物;从人的层面看,属人的叙述者讲述牝鹿与豹的故事,而牝鹿与豹又各自讲述鸽与燕的故事,鸽与燕的故事恰恰是映衬属人的天主教与国教的事。由此形成一种“人—兽—兽—人”的层叠结构,如图1所示。

图1. 《牝鹿与豹》第三部分“人—兽—兽—人”层叠结构

如果是两个人在交谈中使用动物寓言来说人的事是合乎常理的;然而诗人此处却逆常理而行,以两动物在交谈中用动物寓言来说人的事,而不是动物的事。实际上,两动物在讲述其他动物的故事时,除了名字不变,实质已悄然过渡为人:从诗中用词可看出它们其实是以人的姿态在讲述另两则动物寓言。于牝鹿而言,燕子的角色和下场,引发她的思考,“她见其子,惨遭毁谤,/亦见豹恨,民怨国祸”(III. 645—456)。其中,子(sons)、民(people)、国(state)皆为属人词汇。后文对话更是充斥着诸如叛乱者(rebel)、国王(king)、手足情谊(brotherhood)、君主(monarch)、改革者(reformers)、头衔(title)、遗嘱(will)等属人词汇。要贴切地勾勒出天主教与国教所处的政治漩涡,用前文牝鹿与豹的动物寓言就显得过于牵强附会,因此诗人需要新的动物角色表达新的内容。而为保持故事的连贯性,诗人采取了寓言套寓言的模式。

综上所述,《牝》里所出现的这种本体和喻体的紧张关系、人兽二界的来回穿梭以及寓言套寓言所产生的人兽边界模糊等现象,均促成此诗强烈的不连贯性和矛盾效果,为历代批评家所不解甚至诟病。首先,以两动物进行神学辩论的构思本身已不合常理。查尔斯·蒙塔古(Charles Montagu)与马修·普赖尔(Matthew Prior)合撰《牝鹿与豹的故事变体:乡下鼠与城里鼠的故事》(The Hind and Panther Transvers’d to the Story of the Country-Mouse and the City-Mouse)7,给德莱顿以迎头痛击。塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)认为他们这篇滑稽模仿有效地戳中《牝》的“荒唐性”(absurdity);他也认为这个构思“不明智及不灵活”(injudicious and incommodious),诗我虚构的“不连贯性”(incongruity)“贯穿全诗”;角色之间这些对话其实与德莱顿其他作品并无二致,但是“对话所包含的任何意义与知识,因其所着之奇装异服而蒙羞”(Johnson,2010:470)。现代学者之中,有学者认为德莱顿并不擅长写动物寓言,却硬把读者拉入“一座动物园,里面的动物徒有名字,但难以识别”;动物寓言的使用“产生无谓的幽默感或荒谬效果会破坏诗歌的可信性,而可信性却是说服读者所必需的”(Shaheen,1985:186)。又有观点认为“一只会欢迎狮子之吼、愿意与豹共进晚餐的鹿只能从象征层面来理解”;这种“直白而复杂,不断重申牝鹿与豹的角色及其象征意义的做法相当于‘破坏’角色,‘混淆’了寓言与道德说教”(Cacicedo,1985:77)。各种批评矛头皆指向诗人对动物寓言这种艺术形式的选择。

尽管如此,站在诗人的角度,此选择却是饱含苦心。首先,在第三部分开篇,诗人为自己申辩,宣称在他那年代,在“群兽横行”的英国,缪斯已变得黯然失色;唯有求助远古的伊索,或许能言说当前这种怪象。而诗人正是立志要提供这种“缺失的口舌”(wanted organs)(III. 13)。有观点认为,诗中将宗教争议的晦涩话语与兽欲并置,宗教争议的晦涩话语与兽欲的合用,可见出周密而高尚之言如何用于掩盖卑劣的利害考量(Augustine,2011)。第二,诗人将其作品定义为“神秘书写”(mysterious writ)(III. 2),所写之人事,纵匪夷所思,皆属奥义;他很清楚自己使用了两套不同的寓言故事,但声称两则寓言皆“交织于主要构思”(To the Reader,131)。诗人在《牝》中转变其说理方式,从过往为克伦威尔写的挽歌、《凡信》中使用的修辞权威,转为求助于“另一种权威”,即“诗人声称自己掌握并参与到一种备受尊崇、超凡脱俗的文学传统之中”(Augustine,2011:14),那就是《伊索寓言》的古老权威。结合诗中的论辩内容可知,诗人认为在信仰问题上,理性显得无足轻重。若批评者认为从象征层面理解牝鹿与豹恍若空中楼阁,那么仅从象征层面理解圣餐礼中的面包和酒同样会让人觉得虚无缥缈。第三,正如杰恩·伊丽莎白·刘易斯(Jayne Elizabeth Lewis)所指出的,17世纪末18世纪初,“寓言”(fable)为多义词,可指“谎言、任何‘虚构或设计的话语’、密谋、象形符号、《圣经》比喻、神话”8等。这种亦真亦假、亦显亦隐的方式,对于已两次改变信仰的德莱顿来说,的确是不可多得的保护罩。厄尔·迈纳(Earl Miner)认为“寓言的潜力之一是筑于荒唐之上的才智(wit)”(转引自Cacicedo,1985:77)。因此诗人的才华也体现在对动物寓言这种艺术形式的驾驭上。诗人在开篇前言中早已申明,他“所希望读者知悉关于(他)的一切,均可在此诗主体当中觅得”(To the Reader,9—10);投机也罢,诚心皈依也罢,读者能得到的只有各自从字面上解读出来的事实,起不了一锤定音之效。第四,这种看似人兽难分、亦真亦假、滑稽荒唐的形式,不禁让人联想到列奥·施特劳斯(Leo Strauss)的观点:

迫害产生出一种独特的写作技巧,从而产生出一种独特的著述类型:主要涉及至关重要的问题,真理就毫无例外地透过字里行间呈现出来。这种著述不是写给所有读者的,其针对范围仅限于值得信赖的聪明读者。它具有私下交流的全部优点,同时免于私下交流最大的弊端:在私下交流中,惟有作者的熟人才能读到它。它又具有公共交流的全部优点,同时免于公共交流最大的弊端:作者有可能被处以极刑。(施特劳斯,2012:19)

《牝》的表面目的是说服议会取消《三十九条信纲》,实际上也为诗人自己改信天主教作申辩。德莱顿创作此诗之时,天主教势力在詹姆斯二世的庇护下看似日渐强大,实则岌岌可危;新教各派纵同仇敌忾,内里也是明争暗斗。两教派关系异常紧绷,形势非常严峻。在这种环境下,诗人将自身政见包裹在多重寓言的外衣之下以求自保,也是合乎情理。关于诗人可能的“字里行间的写作方式”(writing between the lines),可见于第一部分介绍狼之处——诗人突然插入一段离题话(I. 72—92),抛开了动物叙事,直接以第一人称用寥寥几句轻描淡写自己改变宗教信仰的过程。此处的人称突变与前文的狼族产生不连贯之感,无法确定此第一人称的指代。因此这一人兽模糊的笔法又再次充当了保护罩。这种表面的不连贯、不协调以及人兽之间的来回转换,或许并不是诗人被迫为之,而是有意为之。正如约翰逊坦言,既然《牝》“就其性质而言是一部反抗之作,则自然而然会受到最为严苛的审查,诗人或许在作品中倾注了非同寻常的心力。的确,后面的部分几乎没有失误”(转引自Johnson,2010:473)。若撇开这种结构上的矛盾,整首诗展现出“极其流畅的韵律,广博的学识,丰富多样的意象;这场争论有犀利言辞加以润饰,有例释而丰富多样,因诽谤的俏皮话而变得活泼”(转引自Johnson,2010:473)。由此可见,先入为主的读者可能被此诗的外在形式所劝退,无法领略其内在;而细致的读者,或德莱顿的目标读者,才会透过这层保护罩而逐层深入,抽丝剥茧,从而领悟诗人的强大能量。

作为桂冠诗人,德莱顿有责任为君主唱赞歌;在詹姆斯二世治下,他比以往更快获得薪俸;然而詹姆斯二世对诗歌并无多大兴趣,“取悦他的唯一方式就是改信他的宗教信仰”(Johnson,2010:414)。这些现实原因是否催生诗人创作了《牝》?真相可能永远不得而知。《牝》将诗人的政治诉求、信仰告白、义理争辩统统包裹在多重动物寓言之中。身为作者的德莱顿在文本中左闪右避,以不断变动的身份与读者嬉戏——时而高居叙述者地位,时而披上或牝鹿或豹的外衣说理;时而人兽两别,时而人兽难分。用兽事讲人事,又把人事揉进兽事。面对各方质疑与批判,诗人只交出一部充满矛盾和断续的长诗,以独特的方式进行言说,让世人自行解读。

Augustine, M. C. 2011. Dryden’s“mysterious writ”and the empire of signs [J]. Huntington Library Quarterly, 74(1): 1—22

Cacicedo, A. 1985. The beast fable in Dryden’s“The Hind and the Panther”[J]. Restoration: Studies in English Literary Culture, 1660-1700, 9(2): 75—82

Doody, M. 1985. The daring muse: Augustan poetry reconsidered [M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Duggan, M. 1974. Mythic components in Dryden’s hind and panther [J]. Comparative Literature, 26(2): 110—123

Hammond, P. & Hopkins, D. 2014. Dryden: Selected poems [C]. New York, NY: Routledge.

Hooker, H. M. 1941. Charles Montagu’s reply to the Hind and the Panther [J]. ELH, 8(1): 51—73

Johnson, Samuel. 2010. Dryden [A] In J. H. Middendorf (ed.). The lives of the poets [C]. New Haven, CT: Yale University Press: 362—508

Lewis, J. E. 1996. The English fable: Aesop and literary culture 1651–1740 [M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Saunders, B. 2006. Desiring Donne: Poetry, sexuality, interpretation [M]. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Shaheen, A.-R. 1985.“Two Beasts Talking Theology”: John Dryden’s“The Hind and the Panther”[J]. CLA Journal, 29(2): 185—196

施特勞斯. 2012. 迫害与写作艺术[M]. 刘锋, 译. 北京: 华夏出版社.

钱乘旦. 2016. 英国通史 第三卷: 铸造国家——16—17世纪英国[M]. 南京: 江苏人民出版社.

1详见Dryden, J. 2014. The hind and the panther [A]. In P. Hammond & D. Hopkins (eds.). Dryden: Selected poems [C] New York, NY: Routledge: 376—379。此版《德莱顿诗歌选集》完整收录了挽歌、《凡夫之信仰》及《牝鹿与豹》,因此本文选择以此为分析基础,所涉及的诗歌引文均源自此,诗文由笔者所译。

2 此段历史详见钱乘旦(主编). 2016. 英国通史 第三卷: 铸造国家——16—17世纪英国[M]. 南京: 江苏人民出版社。

3 德莱顿与安德鲁·马维尔(Andrew Marvell)、托马斯·斯普拉特(Thomas Sprat)曾合出一本诗集《悼念英格兰、苏格兰及爱尔兰已故护国主奥利弗殿下三首》(Three poems upon the death of his late highness Oliver Lord Protector of England, Scotland, and Ireland)(1659),当时已在书业公所(the Stationers’ Register)登记付梓,而出版商亨利·赫林曼(Henry Herringman)却碍于当时政局而并未出版。详见Dryden, J. 2014. Heroic stanzas [A]. In P. Hammond & D. Hopkins (eds.). Dryden: Selected poems [C]. New York, NY: Routledge: 3—14。

4 详见Hammond, P. & Hopkins, D. 2014. Dryden: Selected poems [C]. New York, NY: Routledge: 253—300。

5 详见Duggan. 1974. Mythic components in Dryden’s hind and panther [J]. Comparative Literature, 26(2): 110—123。作者对豹的意象内涵作了详尽追溯与分析。

6卡勒登原文为Caledon,即Caledonia,一般指苏格兰地区,但德莱顿以此泛指古代不列颠,暗含地理及历史的象征意涵。此名又与希腊古城卡吕冬(Calydon)相关。据奥维德(Publius Ovidius Naso)《变形记》(Metamorphoses)记载,此古城曾惨遭一怪物野猪蹂躏。

7 详见Hooker, H. M. 1941. Charles Montagu’s Reply to the Hind and the Panther [J]. ELH, 8(1): 52。

8 對“fable”一词含义的分析详见Jayne Elizabeth Lewis. 1996. The English fable: Aesop and literary culture 1651-1740 [M]. Cambridge: Cambridge University Press: 196。

北京大学外国语学院英语系博士研究生。