无意义符号:从思辨唯物主义到思辨诗学

2024-01-23尹昌鹏

尹昌鹏

(南京大学文学院,江苏南京,210023)

实在论的转向是21世纪西方哲学迄今为止的主潮。德国新锐哲学家加布里埃尔指出:“新实在论勾画了一种或许能标志着所谓的‘后现代’之后的时代的哲学立场。”[1]《思辨转向:欧陆唯物主义和实在论》一书的前言准确描述了当代实在论哲学的核心语境:“在考虑实在的构成中,欧陆哲学对话语、文本、文化、意识、权力或观念的聚焦早已司空见惯……实在在哲学中仅以人类思想的相关项显现……当今社会,生态危机日益严重,神经科学突飞猛进,对基本物理解释的分歧日益严重,人类与机器之间的界限不断被打破,面对这些,人们逐渐认识到之前的哲学无力应对这些事件。”[2]在这一反人类中心主义的语境下,法国哲学家甘丹·梅亚苏(Quentin Meillassoux)率先吹响了实在论转向的号角,其思辨唯物主义(speculative materialism)哲学打破了康德以来的主体性哲学范式,让久违的客观世界回到了哲学的视野,在21世纪的开端引领了本体论的再出发。

作为哲学主体性转向的效应之一,语言学转向使得符号学的地位日益凸显,而在实在论转向的今天,既有的符号学成为亟待反思的对象。正如卡西尔所说:“人的符号活动能力进展多少,物理实在似乎也就相应地退却多少。从某种意义上说,人是在不断地与自身打交道而不是在应付事物本身。”[3]那么,在新实在论的视域下,是否存在一种能够“应付事物本身”的本体论符号学?如果存在,它将以何种方式展开自身?它在新的本体论哲学中将扮演怎样的角色?它对于文学艺术领域将产生怎样的革命性影响?本文将以梅亚苏的无意义符号理论为核心,探讨他所揭示的本体论符号学与诗学的一种新的可能样态。

一、重访庞大的外界:思辨唯物主义的本体论原理

重寻实在,即独立于人类主体的客观世界是思辨唯物主义的原初动机。客观世界——梅亚苏称其为“庞大的外界”(le Grand Dehors)——在康德哥白尼革命之后便失去了理所当然的自明性,正如海德格尔所说:“‘哲学的耻辱’不在于至今尚未完成(‘我之外的物的此在’)这个证明,而在于人们还一而再再而三地期待着、尝试着这样的证明。”[4]对此梅亚苏遗憾地表示,我们“已然失去了庞大的外界,那个前批判思想家们口中的绝对的外界”[5]。而当庞大的外界退隐,科学危机也就相应地浮现。批判哲学倾向于将科学陈述还原为一个由科学共同体的主体间性所担保的共识,以陈述行为、研究范式等原初的层面取代科学本然的实在论意义,科学研究的价值便大打折扣,最终向着主体的先验架构回归。那么如何突破这一困境呢?梅亚苏在现代科学的领域中发现了一个突破口,即原化石命题,也称为前先祖陈述:如何看待科学家通过各种手段测定并用数学话语所描述的人类存在之前的世界。既然相关主义倾向于将科学陈述还原为主体的先验架构,那人类存在之前又何来主体的先验架构呢?原化石迫使我们直面“数学话语对庞大的外界进行言说的能力”,它激发着当代哲学去探索“过去两个世纪以来现代哲学所告诫我们的不可能之域:到我们自身之外,去把握物自体,去了解我们的在与不在”[6]。

梅亚苏对实在的论证是通过回溯哲学史完成的。他把康德哥白尼革命所建立的主体性哲学范式称为相关主义(corrélationisme),它指称如下哲学立场:“我们能够进入的仅仅是思考与存在之间的相关性,而无法进入任何独立的一方。”[7]20世纪哲学的两大主潮:现象学运动和语言学转向(包括英美分析哲学和欧陆结构主义、后结构主义哲学)莫不以相关主义为建构自身的基础。相关主义立场的核心在于对两个要项的坚持,第一个要项是“相关之物至上”;第二个要项是事实性(facticité)原则。事实性指的是“被给予之物及其不变量之‘无理由’(理由的缺席)”,它意味着“不知道为什么相关性的构造必须以这样的方式存在” ,“它源自我们既无法确立它们的必然性,也无法确立它们的偶然性的这种无能”[8]。表象秩序如其所是地显现在主体面前,这仅仅是一个找不到任何基础的事实,因此主体也只能保留其走向非存在或者他异性存在的可能性。

梅亚苏敏锐地发现了相关主义两个要项之间的张力,从而找到了一条从内部突破相关主义的路径:事实性原则的绝对化。相关主义对事实性的界定是“为我”的事实性,而梅亚苏认为,事实性绝不能从“为我”的角度去理解,必须从“自在”的角度去理解:“所谓绝对之物,正如不可知论者所理论化的那样,不过是‘可能以别的方式存在’这一可能性本身。绝对之物指的是,我现在的状态朝向任何其他状态的毫无理由的可能的过渡。”[9]如何论证这一观点?试看这段佶屈聱牙的论述:

我必须将我之非在的潜力思考为一种绝对的可能性。因为倘若我将这一可能性思考为我思考的相关项,倘若我坚持认为我之非在的可能性只能作为我对其思考这一行为的相关项而存在,那么我将不再能够构想我之非在的可能性。[10]

这段论证揭示了相关主义的内在矛盾。事实性承担着为相关性去绝对化的功能。但问题在于,如果事实性是“为我”的,它就被重新纳入了相关性的结构:要项2既然已经隐秘地服从了要项1,还怎么为要项1去绝对化呢?因此,要坚持事实性,便不能从不可知论的层面去理解它,它只能是绝对必然的,因而无可辩驳地归属于事物自身。至此,结论呼之欲出:“偶然性的必然性,或曰混沌的全能性。”[11]这一物自体的属性被梅亚苏称为“绝对事实性”(factualité),而承载这一属性的绝对者则被称为超混沌(hyper-chaos),万物只服从于绝对事实性所确立的“无理由律”(principe d’irraison):“任何事物存在或持存的方式都是毫无理由的,一切事物必然能够毫无理由地成为非存在或者他异性存在。”[12]此本体论原理成为梅亚苏的阿基米德点,它以一种独特的方式赎回了庞大的外界。

通达超混沌本体的方式在于一种视角的切换,梅亚苏称之为理智直观(intuition intellectuelle)。从感性直观出发,我们觉察到表象秩序精密的稳定性;而当思辨切入其背后无根的深渊,便能直观到世界本质上的绝对偶然性。因此,作为“庞大的外界”的混沌本体与显现的表象世界之间构成了生成与派生的关系,这种关系是一种无中生有(ex nihilo)的涌现(surgissement):任何新事物的出现都不是被先行规定的,而是从虚无中毫无理由地突然出现的。既定的涌现之物可能偶然呈现出一个井然有序的外观,即一种被编序的事例组合。当前世界的表象秩序即是一个典型的事例组合,它在时间之流中偶然地涌现,也随时有可能毫无征兆地被新的事例组合所取代:“世事注定要毫无保留地变化,在这种变化中,不存在生成的基础,也不存在在变化中保持不变的固定之物。如此一来,思考生成也就意味着思考其对自身生成法则的永恒溢出。这是时间的永恒溢出,它超越了当下暂时的恒定性。”[13]

二、无意义符号:思辨唯物主义的本体论符号学

梅亚苏思辨唯物主义的本体论建构开拓了一条通往“庞大的外界”的进路,然而在其本体论体系中仍然存在一个悬而未决的问题:两种绝对者之间的关系。第一种绝对者即超混沌,它是原初的绝对者;第二种绝对者是数学的绝对者,它是派生的绝对者,声称自己有能力去描述“无人世界”。根据两种绝对者的区分,绝对性也被区分为初绝对性和次绝对性,前者即绝对的偶然性,而后者则是一种“相对于人的独立属性,并不意指本体论的必然性”[14]。次绝对性的提出是出于自然科学的需要,因为自然科学通过数学描述的并不是本原的混沌,而是某种恒常性。既然这种恒常性丧失了基础(它必须遵循无理由律),那么它的实在论意义究竟何在:“(超混沌)非但不能保证秩序,它保证的反而是一切秩序被摧毁的可能性……这样的灾难又怎能为科学话语奠基呢?混沌何以可能将前先祖的知识合法化?”[15]如果坚持认为科学话语指向的是“庞大的外界”,就必须转向次绝对性,而鉴于初绝对性是无前提的阿基米德点,那么问题就在于次绝对性是如何从初绝对性中派生出来的。这一问题也从本体论指向了认识论:除了对绝对偶然性的理智直观,我们还能把握哪些实在之物?科学认识在本体论上的合法性依据何在?梅亚苏的论文《迭代、复现、重复:无意义符号的思辨分析》解决的正是这一问题:他把讨论的核心引向了人类把握客观世界的基本方式——符号,试图在本体论的基础上建立一种元符号学,从而回到符号的原初发生。

梅亚苏之前的符号学大多将符号的本质与意义相联系,与意义的本质关联则不可避免地将符号学导向相关主义。既然梅亚苏符号学的任务在于“建立起数学的绝对化特质,进而建立起用数学表述的实验科学之绝对化特质”[16],那么他的符号学必然要切断符号与意义的本质关联。正是在逻辑和数学的形式语言中,他发现了一种无意义符号(the sign devoid of meaning)。与欧几里得公理系统不同,当代数学的公理系统有一个显著的特征,即不从任何原初的定义开始。它的基础是两种类型的符号:基础符号和运算符号。基础符号是一些通常用希腊字母或英文字母表示的项,它们仅仅用于命名集合,自身却不带有任何定义:“它自身毫无意义,更不用说有什么指涉。而这就是数学的最初目标,‘建立’在集合论上的数学:仅仅指向自身的纯粹且简单的符号。”[17]而运算符号则指的是能让基础符号进行运算的符号。基础符号不是通过定义,而是通过运算符号的关系性操作来确立自身的,因此现代数学的公理指向一种无意义符号间的纯粹关系。索绪尔认为:“即便是最简单的表达,也不得不同时考虑符号和意义两者,对其二元性产生质疑,或忘记这一点,就等于舍去了其语言的存在,等于将其归入物理事实之领域中。”[18]无意义符号的存在便反驳了这一观点——它并不具备任何意义,但它确实是符号而非物理事实。在梅亚苏看来,形式语言和自然语言也可以通过无意义符号得到区分:前者赋予了无意义符号以结构性地位,而在后者中,无意义符号只扮演边缘性角色——形式语言中一个字母便可以承担句法上的结构性功能,自然语言则需要以携带意义的语词为基本单位。

梅亚苏认为,只有形式语言才能“创造出诸次绝对的真理”,而“诠释学只能触及普通意义的领域”[19]。他批评了两种定位当代数学的态度,一种是基于无意义符号的反本体论态度,它“屈从于这样一个事实——因为数学被认为是一种纯粹的对空洞符号的操作技术,寻找数学潜在的本体论是徒劳的”[20];另一种是不基于无意义符号的本体论态度,以巴迪欧数学本体论为代表,认为无意义符号依然具有隐藏意义,它指向“纯粹的多元”这一本体论指涉物。而梅亚苏提出了第三种态度,他要建立无意义符号自身的本体论。这一本体论符号学的基础是无意义符号的三个特征。

无意义符号的第一个特征:符号是任意的。对符号任意性的指认最早来自索绪尔,它指的是“能指和所指的联系是任意的”[21],但梅亚苏却并非是在索绪尔的意义上谈论符号任意性的——既然梅亚苏关注的是无意义符号,那么他所谓的任意性就纯粹发生在能指的形态学[22]层面。符号的能指包含一种类型-事件(type-occurrence)的二元性——当把字母a视作符号时,每一个个体的a便是字母a这一类型的事件。无意义符号作为纯粹形式是一种空能指,梅亚苏用希腊形容词“空无”(kenos)来命名无意义符号的类型,称之为“空型”(kenotype)[23]。无意义符号的任意性就是空型-事件序列的无限可替代性,设定一个集合,命名为A,原则上,“A”这个命名可以被任何字母、任何声音甚至实物所取代。梅亚苏将索绪尔意义上的任意性称为“无向性”(unmotivation),而空型-事件的任意性是比无向性更为原初的任意性,它揭示了符号本质上的非物质性,“事件之潜在的无限复制显然与事件的物质性无关”[24]。空型-事件的二元性不能被视作概念-实例(如椅子的概念-具体的椅子)的二元性,因为符号根本没有概念化它的物质基础。梅亚苏设想了一个场景来解释这一事实:数学家在海滩用贝壳作基础符号讲解数学公式。当贝壳被视为无意义符号时,出现了两个无限系列,第一个无限系列即贝壳的空型-事件的无限序列,作为符号的贝壳已经脱离了其物质基础的概念,它只与数学的形式系统发生关系,而与自身的物种、所栖居的海洋无关;第二个无限系列是符号可能形态的无限系列——既然符号是任意的,那么贝壳可以被任意实体替换,无论替换者是什么,都不影响数学公式的推演。总之,在这两个任意序列中,被视作符号的贝壳都与物性贝壳截然不同。最后,空型也不能被理解为无意义符号自身的概念,因为一切无意义符号在源头处都是同样空洞的,如果空型指向的是无意义符号的概念,那么集合A与集合B(A≠B)的差异将无从出现。因此,空型不是任何概念,空型-事件也就摆脱了物质属性而区别于任何经验意义上的同一性与多元性。从空型-事件的任意性出发,可以发现建立在集合论之上的现代数学形式系统也相应地具备了任意性,作为其逻辑源头的公理即是由空型-事件间的纯粹关系所锚定的,正如爱因斯坦所说:“从纯逻辑来看,一切公理都是任意的。”[25]

无意义符号的第二个特征:符号是同一地迭代的。无意义符号通过空型-事件的二元性呈现出一种脱离了概念-实例的原初任意性,但具体的空型-事件序列毕竟无法不使用感性事物作为形态的依托,那么无意义符号的同一性与经验事物的同一性究竟区别何在?为了解释这一问题,梅亚苏将相同记号的复制称为递归(recurrence),他依托柏格森的两种多元性区分了两种递归,即重复(repetition)和迭代(iteration)。重复是一种差异和有限的递归,例如在安迪·沃霍尔的当代艺术作品《坎贝尔的汤罐》中,每一个罐头都是同样的工业流水线产品,彼此仅仅因为重复而差异,因此重复造成的是“可感知的差异效应,这一效应是无法用非相似性来识别的”[26];而迭代则是“一种非差异的,因而也是无限的递归,因为它产生了记号的一种纯粹同一性”[27]。这指向的正是空型-事件所创造的同一性,同一个空型的诸事件是一个既不存在于时间中也不存在于空间中的无限序列,空型a中的事件a是能够无限迭代的,每一个事件a都与其他的事件a纯粹地同一。在区分了重复和迭代后,梅亚苏又拓展了第三种类型的递归,即复现(reiteration)。复现指的是在迭代中引入重复的效应,从而也就兼备重复的可微分性和迭代的无限性。以等式“1+1=2”为例,第一个“1”和第二个“1”存在一种迭代关系,但是它们在等式中是重复的。复现标示了序数的产生,展示了一种数学上的多元性,它全然不同于经验可感的多元性。

无意义符号的第三个特征:它是不可与其经验基础分割的。不同的空型-事件序列需要不同的经验材料来命名,如集合A和集合B(A≠B)。正是这一特征搭建起了无意义符号的原初层面与经验世界的关联,这一关联的关键之处在于一种视角的转换——将A、α、贝壳等一切可感事物视作符号。这里包含了一个“作为结构”(as-structure):某物(经验事物)作为某物(符号)。作为结构曾是海德格尔解释学的核心:“作为结构是解释学的基础结构,是我们称作此在(人类)的存在的基础结构。”[28]而在梅亚苏那里,作为结构则标示了由经验世界向符号世界的惊险一跃,从有条件者向无条件者的惊险一跃,这一跨越所需要的全部力量,仅仅在于一个简单的视角切换。

至此,无意义符号已然敞开了一个无限开放的绝对之域,它正是梅亚苏所要寻找的次绝对性的基础所在,而次绝对性又是如何奠基于初绝对性——绝对事实性之上的呢?梅亚苏声称:“因为我能直观到每一个实体的永恒偶然性,所以我能直观到一个无意义符号。”[29]搭建这一关联的核心正是作为结构:“我可以通过两种截然不同的方式直观任何现实:作为偶然的事物(将事物和事件视为事实的一般方式)和作为永恒偶然性的载体(以一种每个实体固有的必然的偶然性的思辨方式)。”[30]不难看出,后一种直观现实的方式就是思辨唯物主义的理智直观,这恰是无意义符号的可能性依据。首先,绝对的偶然性就是迭代的纯粹同一性之所在,“因为一个记号的偶然性永远与另一个记号的偶然性相同,所以我可以不受可能存在于其他地方的可感的差异效应(重复或相异)之影响而识别它们”[31];其次,基于偶然性的经验特质,总是可以将同样的偶然性编入不同的记号序列中,并设定二者相异;最后,符号的任意性与绝对偶然性也是同构关系,根据符号的任意性,集合A与集合B(A≠B)虽然是两个集合,但是集合A之“A”作为无意义符号完全可以被“B”所取代——正如事物(被编入了绝对偶然性的事实存在者)可以无理由地以另一种方式存在。因此,迭代对应的就是永恒的同一性,任意性对应的就是偶然性,迭代序列的任意性也就是偶然性的必然性之变体。当代数学建立在集合论系统之上,其形式系统由诸任意的迭代序列所建构,恰如表象世界的事例组合由诸偶然涌现的事实所编定,因此形式语言包含了事例组合从超混沌中涌现的全部秘密。梅亚苏认为,无意义符号的价值在于提供了理智直观的契机:“我们通常通过事物的性质来认识事物,其次通过事物的偶然性(除非我们从思辨的视角来看待它们)来认识它们,一旦它们被视为符号(任何感性实在都可充当记号),我们就不得不通过它们的思辨的偶然性(它们的任意性)来把握这些相同的事物。”[32]也正是这一契机搭建起了数学话语同混沌本体的关联,从而保证了科学话语在经验有效性之外,也获取了描述“庞大的外界”的实在有效性。

三、迈向未来:思辨诗学及其文艺实践

无意义符号与理智直观的视角切换有关,意味着一种认识本体世界的原初方式,而意义符号则代表着对偶然事实的经验把握方式。在无意义符号理论的建构中,梅亚苏几乎将全部的注意力都集中到了形式语言中,但这并不代表自然语言属于纯粹经验领域,与无意义符号全然无关。自然语言在使用中形成的既定秩序并不代表其本性——根据思辨唯物主义的本体论原理,一切法则都是偶然的,自然语言法则也不例外,它不能遮蔽自然语言通达本体世界的无限潜力。正如贝壳成为无意义符号仅仅在于数学家的创造性使用,自然语言在文学艺术领域的创造性使用中同样能够回到它的原初发生之域。奥地利哲学家阿瓦尼斯安就曾试图推动梅亚苏的本体论符号学,以语言的递归性为核心建构一种思辨诗学(speculative poetics),“我相信当代思辨哲学能够并且应当携带一种实在论或唯物主义的语言学,一种诗学或者一种语言理论,以反映思想、语言、世界三者间必不可少的关联。只有这样,才有对反相关主义的实在论计划的有效辩护——得益于诗学:世界在语言中的敞开”[33];“思辨诗学朝向着未来,更新着我们对过去的看法,并与当下交互。在当代艺术的标签下,文学担纲于创造一个整体性的、社会性的与政治性的当下”[34]。

事实上,在梅亚苏以无意义符号为核心的本体论符号学内部,确实存在着发展出一种思辨诗学的潜力。罗曼·雅克布逊在其著名的《语言学与诗学》中归纳了语言的六大功能:情绪功能、指称功能、交际功能、意动功能、诗学功能与元语言功能,其中诗学功能由符号的组合轴与选择轴[35]所定义,“诗学功能是将选择轴的对等原则投射到组合轴上”[36]。在思辨唯物主义的本体论原理中,作为涌现之物的事例组合由诸事实编序而成,其间每一个事实都能够随时成为非存在或他异性存在,无意义符号理论正是这一构型的符号学表达。如果将事例组合视作符号所建构的形式系统(组合轴),那么支配其选择轴的对等原则毫无疑问就是空型-事件的任意性(事物的偶然性),它以前所未有的激进方式将选择轴拓展至无限——不存在任何预先规定的可能性之总体,一切皆有可能。在无限的选择轴(超混沌-无意义符号)中,任意形式的组合轴(世界-形式系统)都能够无中生有地涌现。而根据雅克布逊的理论,当任意性本身投射到自然语言的组合轴(作品)上时,无意义符号的诗学功能便得以实现,这意味着一种“去蔽”与“开显”,即在符号系统内部召唤被秩序所遮蔽的偶然性,使其得以在经验世界中显现自身。如果说思辨唯物主义的本体论建构体现了无意义符号的元语言功能,它通过思辨的推理通达混沌,是在“利用序列构造等式”,那么思辨诗学则恰恰相反,它以偶然性为创作理念,是“利用等式构造序列”[37]。

然而,任意性原则何以能够投射到作品之中?这一操作包含两个步骤:其一是在自然语言的形态学法则内部生产无意义符号;其二是让此类无意义符号成为作品的结构性要素。德勒兹曾发现在“卡夫卡的作品中经常出现突兀的音响”[38],如耗子约瑟芬妮的口哨、小狗音乐家的喧闹演奏、《审判》中监察员发出的叫喊等,这些音响并不具备任何意指作用,因而成为一种无意义符号:“卡夫卡感兴趣的是某种强烈的纯粹的音响质料……音响里最要紧的是强度,它通常是单调,永远是非意指的。”[39]卡夫卡在德语内部引入了一种异质的语言,创造了一种“弱势文学”,从而起到了“在自己的语言内部充当外国人”的效果,“他将制造一部关于喊叫的句法,让它跟这种贫乏枯燥的德语的刻板的句法相协调……利用句法发出喊叫,赋予喊叫一种句法”[40]。如果说卡夫卡是在母语中创造外语,那么索莱尔斯则直接在母语中引入外语,他在小说《数》的法语写作中插入了大量的汉字,如“群众”“革命”“屌”等,这些字词出现在很多段落的结尾处,它们虽然以破折号为界线与原文区隔开来,但显然构成了小说的有机组成部分。身处法语语境中的读者大多无法识别其意义,因此这些字符仅以图形的形式显现,德里达称之为“汉语图形形式”:“因此这是《数》中的表音书写发现自身被移植进了非表音书写。尤其是对于一套被称为表意文字的汉字,它像寄生虫一样从中汲取营养。到目前为止,使用汉语图形形式……的目的是,根据最坏的假设,文本的点缀或者页面的装饰通过迷人的增补效果,将诗学形式从一种特定的语言再现体系的约束中解放出来;根据最好的假设,它旨在让构图的力量本身直接作用于那些不熟悉其运行规则的人。”[41]因此,索莱尔斯对汉字的征用产生了独特的诗学效果,它允许汉字侵入法语作品的形式系统,令系统的他者(选择关系)成为系统(组合关系)的一部分。而他者在作品中仅以其形体本身显现,则迫使读者脱离由意指关系所建构的再现秩序,进入到纯粹图形的审美空间中,关注到符号形体的自由变异与无限增殖,这不仅是与汉字图形的偶然相遇,更是与偶然性本身的偶然相遇。

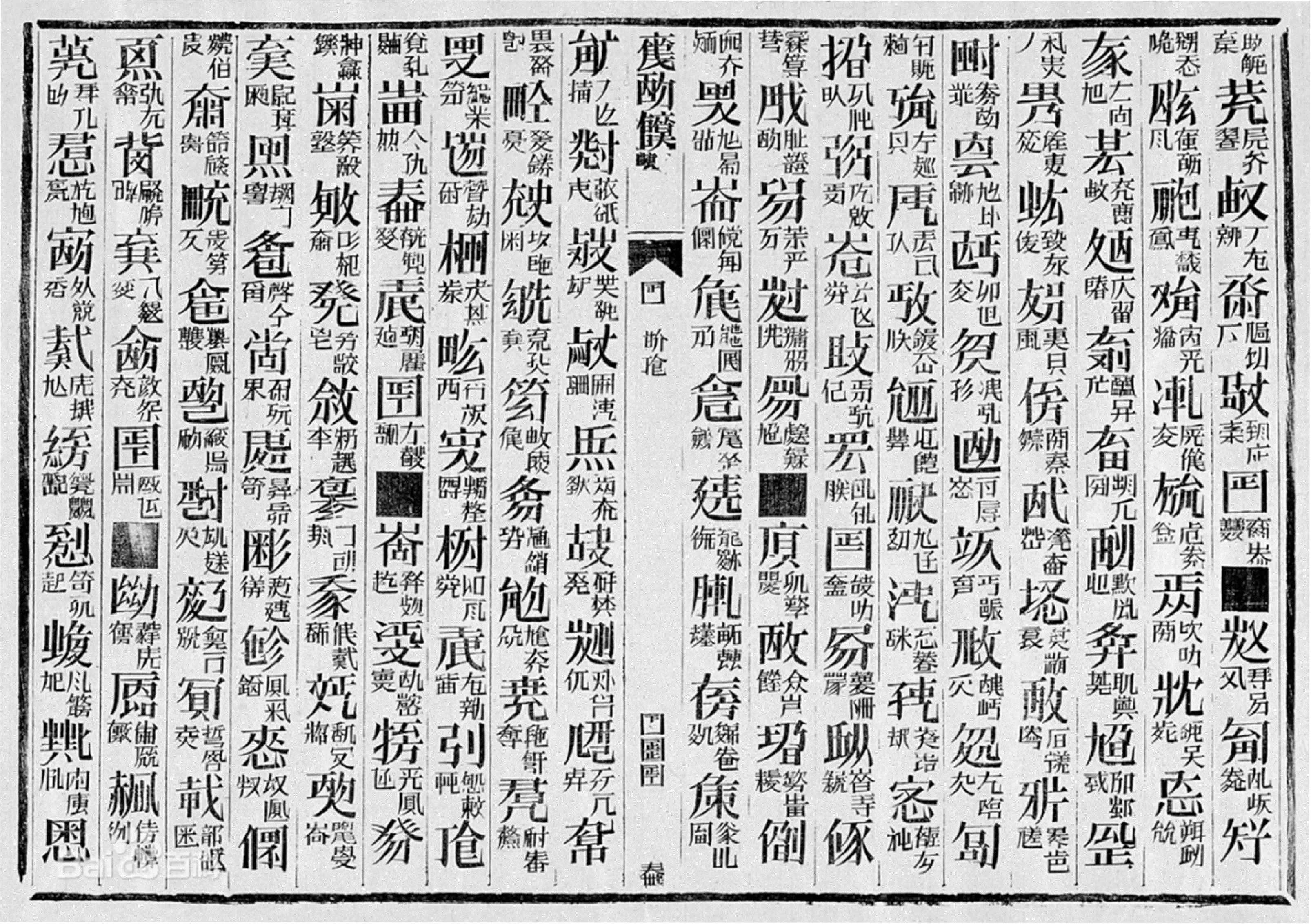

中国当代艺术家徐冰以《天书》为代表的汉字系列作品是更为彻底地贯彻了思辨诗学的艺术实践。《天书》(见图1)由四千多个“伪汉字”构成——所谓“伪汉字”,即徒有汉字外观却并非汉字的书写符号,它们是徐冰根据汉字的造字法精心生造的,由活字版编排印刷而成,乍一看构建了一套卷帙浩繁的古籍,实则并不携带任何意义。伪汉字是无意义的,但是却被视作符号,并被设定在了一个煞有介事的形式系统——“书”中:“这本不能成为‘书’的书,有着作为书的严密逻辑和结构:册序、页码、题目、总目、分目、总序、分序、跋文、注释、眉批以及段落终止,等等,在‘没有内容’中布满了‘内容’的密码。”[42]在《天书》中,每一个字都构成了空型-事件的无限序列,字与字之间又构成了任意替代的无限序列,它们在“天书”这一空洞而精密的空间中被指派了规定的角色——类似于数学的纯粹设定。徐冰的创作意图指向的正是汉字符号的原初任意性,他曾这样解释将“伪汉字”限定在四千多个的原因:“出现在日常读物上的字是四千左右,也就是说,谁掌握四千以上的字就可以阅读,就是知识分子。”[43]它起到了“警觉文字,找回认知起点”[44]的思辨功能,将一个由汉字编织的庞大文化秩序打回了其必然的偶然起点——这一以四千个字为基础的文化系统完全可以被另外四千个“更像‘它们自己’”[45]的无意义符号所取代。徐冰精心编排的正是一个形式系统、一个世界无中生有的涌现,也难怪他在“最早回答《天书》相关的问题时”,会提到“仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭”[46]。《天书》之后,徐冰开始了利用拉丁字母创作方块字的实践,包括贯穿至今的英文方块字系列创作,以及2018年的加泰罗尼亚语方块字书法、2019年的印度尼西亚文方块字书法等等,这是一种更为激进的跨语际实验,它征用字母的形态来构造汉语图形形式,让不同语言的形态学法则形成一种既互相渗透又互相拆解的复杂关系,从而令形态学法则本身坠入了偶然的深渊,混沌之域也就在审美经验中开显出来——这是真正意义上的无我之境,它令一切文化系统表面的连续性成为可能,也阻遏着一切文化系统走向形而上学的暴力。

图1 徐冰《天书》一隅

思辨诗学既是思辨的,也是实践的——它以文艺实践的方式去思辨;思辨诗学既是审美的,也是政治的——它以审美的方式介入政治,完成意识形态批判,即消除“一切旨在将事实性的存在确立为必然存在的伪合理性形式”[47]。思辨诗学归根结底是未来诗学,它向着无限可能的来临之物敞开自身,而这恰恰以新的姿态呼应了亚里士多德的古老判断:“诗人的职责不在于描述已经发生的事,而在于描述可能发生的事。”[48]

注释:

[1][德]马库斯·加布里埃尔:《为什么世界不存在》,王熙、张振华译,北京:商务印书馆,2022年,第1页。

[2]L. Brant, N. Srnicek and G. Harman ed.,TheSpeculativeTurn:ContinentalMaterialismandRealism, Melbourne: Re. Press, 2011, pp.2-3.

[3][德]恩斯特·卡西尔:《人论》,甘阳译,上海:上海译文出版社,1985年,第36页。

[4][德]马丁·海德格尔:《存在与时间》,陈嘉映、王庆节译,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第236页。

[5]Q. Meillassoux,AfterFinitude:AnEssayontheNecessityofContingency, R. Brassier trans., London: Continuum, 2008, p.7.

[6]Q. Meillassoux,AfterFinitude:AnEssayontheNecessityofContingency, trans. R. Brassier, London: Continuum, 2008, pp.26-27.

[7]Q. Meillassoux,AfterFinitude:AnEssayontheNecessityofContingency, trans. R. Brassier, London: Continuum, 2008, p.5.

[8]Q. Meillassoux,AfterFinitude:AnEssayontheNecessityofContingency, trans. R. Brassier, London: Continuum, 2008, pp.40-41.

[9]Q. Meillassoux,AfterFinitude:AnEssayontheNecessityofContingency, trans. R. Brassier, London: Continuum, 2008, p.56.

[10]Q. Meillassoux,AfterFinitude:AnEssayontheNecessityofContingency, trans. R. Brassier, London: Continuum, 2008, p.57.

[11]Q. Meillassoux,AfterFinitude:AnEssayontheNecessityofContingency, trans. R. Brassier, London: Continuum, 2008, p.71.

[12]Q. Meillassoux,AfterFinitude:AnEssayontheNecessityofContingency, trans. R. Brassier, London: Continuum, 2008, p.60.

[13]Q. Meillassoux, “The Divine Inexistence (Excerpts)”, in G. Harman,QuentinMeillassoux:PhilosophyintheMaking, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, p.177.

[14]Q. Meillassoux, “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning”, in A. Avanessian and S. Malik eds.,GenealogiesofSpeculation:MaterialismandSubjectivitysinceStructuralism, London: Bloomsbury Academic, 2016, p.156.

[15]Q. Meillassoux,AfterFinitude:AnEssayontheNecessityofContingency, trans. R. Brassier, London: Continuum, 2008, pp.64-65.

[16]Q. Meillassoux, “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning”, in A. Avanessian and S. Malik eds.,GenealogiesofSpeculation:MaterialismandSubjectivitysinceStructuralism, London: Bloomsbury Academic, 2016, p.158.

[17]Q. Meillassoux, “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning”, in A. Avanessian and S. Malik eds.,GenealogiesofSpeculation:MaterialismandSubjectivitysinceStructuralism, London: Bloomsbury Academic, 2016, p.160.

[18][瑞士]费尔迪南·索绪尔:《普通语言学手稿》,于秀英译,南京:南京大学出版社,2011年,第6页。

[19]Q. Meillassoux, “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning”, in A. Avanessian and S. Malik eds.,GenealogiesofSpeculation:MaterialismandSubjectivitysinceStructuralism, London: Bloomsbury Academic, 2016, p.162.

[20]Q. Meillassoux, “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning”, in A. Avanessian and S. Malik eds.,GenealogiesofSpeculation:MaterialismandSubjectivitysinceStructuralism, London: Bloomsbury Academic, 2016, p.162.

[21][瑞士]费尔迪南·索绪尔:《普通语言学教程》,高明凯译,北京:商务印书馆,1980年,第102页。

[22]形态学(morphology)研究词的内部结构和构词规则,主要关注作为最小意义单位的词素如何构成词语。由于无意义符号的存在,本文在一种宽泛的意义上使用形态学一词,其范围包括能指的物性构成方式,如词的语音结构、文字的书写形态等。

[23]参见[瑞士]费尔迪南·索绪尔:《普通语言学手稿》,于秀英译,南京:南京大学出版社,2011年,第79页。事实上,正是索绪尔第一次将符号的任意性与kenos这一指称空无的希腊单词相联系,在1996年发现的索绪尔手稿中,就有一条专门以“空”(Kénme)命名的词条。

[24]Q. Meillassoux, “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning”, in A. Avanessian and S. Malik eds.,GenealogiesofSpeculation:MaterialismandSubjectivitysinceStructuralism, London: Bloomsbury Academic, 2016, p.165.

[25][德]爱因斯坦《爱因斯坦文集》第3卷,徐良英等编译,北京:商务印书馆,2010年,第325页。

[26]Q. Meillassoux, “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning”, in A. Avanessian and S. Malik eds.,GenealogiesofSpeculation:MaterialismandSubjectivitysinceStructuralism, London: Bloomsbury Academic, 2016, p.174.

[27]Q. Meillassoux, “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning”, in A. Avanessian and S. Malik eds.,GenealogiesofSpeculation:MaterialismandSubjectivitysinceStructuralism, London: Bloomsbury Academic, 2016, p.176.

[28]Martin Heidegger,Logic:TheQuestionofTruth, trans. T. Sheehan, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2010, p.127.

[29]Q. Meillassoux, “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning”, in A. Avanessian and S. Malik eds.,GenealogiesofSpeculation:MaterialismandSubjectivitysinceStructuralism, London: Bloomsbury Academic, 2016, p.179.

[30]Q. Meillassoux, “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning”, in A. Avanessian and S. Malik eds.,GenealogiesofSpeculation:MaterialismandSubjectivitysinceStructuralism, London: Bloomsbury Academic, 2016, pp.179-180.

[31]Q. Meillassoux, “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning”, in A. Avanessian and S. Malik eds.,GenealogiesofSpeculation:MaterialismandSubjectivitysinceStructuralism, London: Bloomsbury Academic, 2016, p.180.

[32]Q. Meillassoux, “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning”, in A. Avanessian and S. Malik eds.,GenealogiesofSpeculation:MaterialismandSubjectivitysinceStructuralism, London: Bloomsbury Academic, 2016, p.182.

[33]A. Avanessian, “Language Ontology”, in A. Avanessian &S. Malik eds.,GenealogiesofSpeculation:MaterialismandSubjectivitysinceStructuralism, London: Bloomsbury, 2016, p.204.

[34]A. Avanessian, “Speculative Poetics-Preliminary Reflections”, in C. Cox, J. Jaskey &S. Malik eds.,RealismMaterialismArt, London: Sternberg Press, 2015, p.353.

[35]组合轴与选择轴是语句生成的两个必要操作,选择轴负责比较与选择,遵循对等原则(类似或相异、同义或反义),组合轴负责连缀成句。以“鸟宿池边树,僧敲月下门”这一联诗为例,相传贾岛在“推”与“敲”二字中选定了后者,诸如此类,诗句相应位置上所有的备选词语便处在选择轴上,而被选出的词语则在组合轴上连缀出最终的诗句。“鸟宿池边树”与“僧敲月下门”两句构成对仗,对应位置的词语词性相同、平仄相反,因此符合选择轴的对等原则,此即为“将选择轴的对等原则投射到组合轴上”。

[36]R. Jacobson, “Linguistics and Poetics”, in K. Pomorska &S. Rudy eds.,LanguageinLiterature, Cambridge: the Belknap Press of Harvard University Press, 1987, p.71.

[37]R. Jacobson, “Linguistics and Poetics”, in K. Pomorska &S. Rudy eds,LanguageinLiterature, Cambridge: the Belknap Press of Harvard University Press, 1987, p.71.

[38][法]德勒兹、迦塔利:《什么是哲学》,张组建译,长沙:湖南文艺出版社,2007年,第7页。

[39][法]德勒兹、迦塔利:《什么是哲学》,张组建译,长沙:湖南文艺出版社,2007年,第10页。

[40][法]德勒兹、迦塔利:《什么是哲学》,张组建译,长沙:湖南文艺出版社,2007年,第58页。

[41]J. Derrida,Dissemination, trans. B. Johnson, London: The Athlone Press, 1981, p.356.

[42]徐冰:《我的真文字》,北京:中信出版社,2015年,第132~133页。

[43]徐冰:《我的真文字》,北京:中信出版社,2015年,第139页。

[44]徐冰:《自序:一个艺术家的文字观》,《湖北美术学院学报》2016年第2期,第57~59页。

[45]徐冰:《我的真文字》,北京:中信出版社,2015年,第133页。

[46]徐冰:《徐冰:从天书到地书》,桂林:广西师范大学出版社,2020年,第28页。

[47]Q. Meillassoux,AfterFinitude:AnEssayontheNecessityofContingency, trans. R. Brassier, London: Continuum, 2008, pp.33-34.

[48][古希腊]亚里士多德:《诗学》,陈中梅译注,北京:商务印书馆,1996年,第81页。