科举制度与中国重教传统的形成

——基于家庭角色的视角

2024-01-22李木洲钟伟春

李木洲,钟伟春

(浙江大学 科举学与考试研究中心,浙江 杭州 310058)

一、引言

家族是中国古代社会的重要集合,其对家族个体具有重要影响,无论是家族个体的教育、成长,还是未来的发展都仰赖于家族,这在魏晋南北朝时期的“门阀政治”下尤为明显,故钱穆有“因门第之培育而得生长发展”[1]198之说。事实上,学界围绕家族与其子弟间的互动所展开的大量研究也证实了这一点,诚如陈寅恪在论及西晋政治社会的特征时所指出的“世族贵戚子弟做官得到了保证”[2]22-25之情况,阎步克所言魏晋以来“以族取人”[3]304之局面,又如宫崎市定所说的“九品官人法的贵族化”[4]110-119之倾向等。

隋唐以降,科举制度的出现催生了一批以科举显贵的科举家族。所谓科举家族是指“世代聚族而居,从事举业人数众多,家族中至少有人取得了举人或五贡以上功名”[5]24-26的家族。长期以来,关于科举家族的研究一直是科举研究的重要学术增长点之一[6]。在众多科举家族的研究之中,相当多的研究表明,家族在士子登第中起着重要作用。比如,何炳棣在研究明清时期多达一万余名进士、两万多名贡生的社会流动后,认为宗族制度是影响社会流动的重要因素[7]267-270;张杰分析大量清代朱卷后也认为,物质条件较好、有“读书世业”传统的家族子弟在科举考试竞争中处于优势地位[5]68-158;林上洪、刘海峰以清代浙江朱卷为例进行统计分析后,同样指出家族文化资本(即教育机会的获得)是寒门子弟考取功名的重要影响因素[8]。

然而,随着科举制度的推行,尤其是宋代以后伴随科举选才体系的不断完善,不仅家族对个体发展的影响开始弱化,而且家族本身的传统地位也有所动摇。有研究指出:“科举制所选拔人才的标准是知识而非血统,且直接由国家主持,这对于传统士族集团是一个很大的打击,对以政治利益相联系的家族也是一个极大的破坏。”[9]570还有研究认为,“科举考试又可以说是一种最淡化个人与其家族关系的一种制度”[10]98,尤其是宋以后科举社会的定型[11]31,导致更多支持子弟应举的责任与角色下移至更小的单位——家庭之中。因此,以家庭为单位考察科举时代的家庭及其成员在士子举业中的角色承担与关系互动,有利于总结中国古代形成重教传统的深层原因。

二、从家族到家庭:荐举与应举下的士子举业

魏晋南北朝时期,门阀世族左右着国家政治,国家的人才选拔制度也与家族紧密结合,《晋书·惠帝纪》曾云:“势位之家,以贵陵物,忠贤路绝,谗邪得志,更相荐举,天下谓之‘互市’焉。”[12]59在门阀政治影响之下,世家大族把持着选举权,社会逐渐形成了“上品无寒门,下品无势族”的局面;士子个人也表现出浓重的家族依附性特征,他们凭借家族势力堂而皇之地登上政治舞台。但这些贵游子弟并非都是学术、政治精英,颜之推曾评价道:“梁朝全盛之时,贵游子弟,多无学术,至于谚云:‘上车不落则著作,体中何如则秘书。’”[13]18而即便如此,这些大族子弟仍然“不必以仕宦至公卿,始得称华贵,即乡居不仕,仍足为社会之高等人物”[14]6。这样的人才选拔机制对国家政治体系带来了重大危害,直到隋朝以科举制度取代九品中正之制,被门阀长期把持的人才选拔权才渐趋松动。

科举制度的诞生,士子与家族之间的联系遭到了极大的削弱,“家族扶助本族中的人才参加科举,已不能从政治上直接支持,最多只能在经济与教育上予以支持”[9]574-575。故《通典·选举志》有云:“隋氏罢中正,举选不本乡曲,故里闾无豪族,井邑无衣冠,人不土著,萃处京畿,士不饰行,人弱而愚。”[15]4303而且,在公开竞争、“一切以程文为去留”的科举规制下,“取士不问家世”[16]1,士子均可“怀牒自进”,个人求取功名真正如“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。可见,科举制度的诞生,极大地促进了政府与社会基层之间的互动,不断由规定的公开考试选拔社会优秀知识分子进入政府组织,政府亦由此常获新陈代谢,永不再有世袭贵族与大门第出现[11]32。

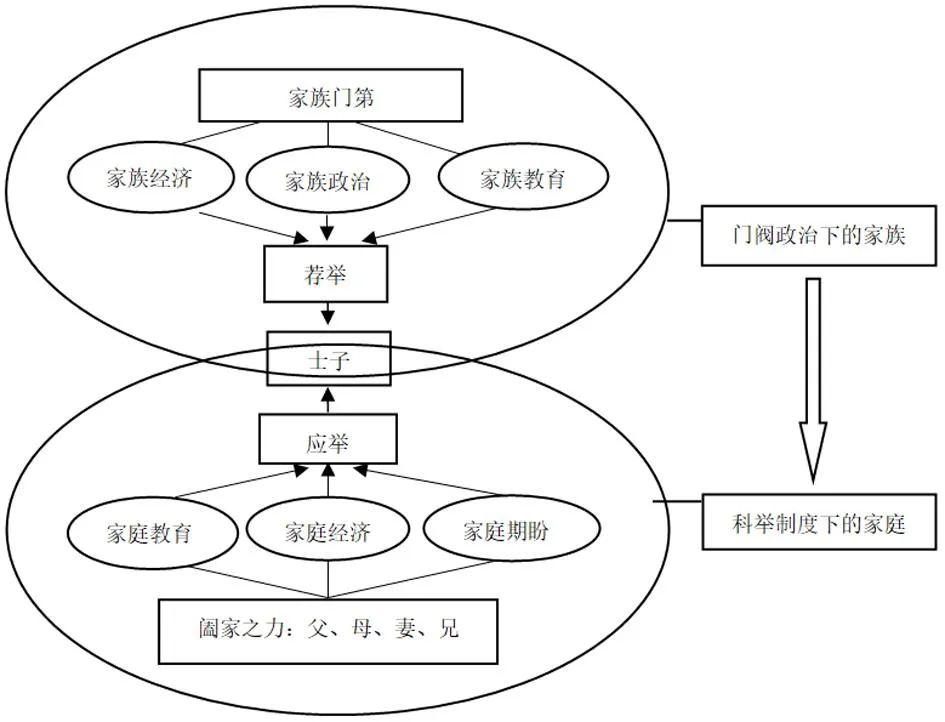

对士子个人而言,门第已不再是参与国家政治和向上流动的唯一路径,而是更多地与个人举业联系在了一起,进而与家庭也更加紧密地联结在了一起。西方社会学理论在论及个人社会化过程时也阐明了这一点:“个人是通过初级群体而学习社会、走向社会的,而所谓初级群体即成员间有面对面的交往与合作的群体,是一个直接的、自然的关系世界。”[17]249在这些初级群体中,家庭居于重要位置。而在中国古代,有诸如家、乡党、宗教团体,乃至国、天下等各层社会集合,其中“家”无疑是最重要、最基本的一环[18]33。在“狭路相逢”的科举竞争之途,士子若要跻身仕林、宦林,更需要依托家庭这个初级群体和基本社会集合,实现个人社会化过程及“家、国、天下”的伟大跨越。另外,经过科举制度瓦解之下的家庭或以小家庭为基础所组成的松散家族集合,也比以往任何时候都更需要士子的登第而起家或保持族望。诚如《唐摭言》中所言,“科第之设,草泽望之起家,簪绂望之继世;孤寒失之,其族馁矣;世禄失之,其族绝矣”[19]64。因此,整个社会举业之风盛行,“故太平君子唯门调户选,征文射策,以取禄位,此行己立身之美者也。父教其子,兄教其弟,无所易业,大者登台阁,小者仕郡县,资身奉家,各得其足,五尺童子,耻不言文墨焉”[15]5565。在此背景之下,士子向上流动的渠道开始逐渐由门阀政治统摄下的家族荐举,转变为科举考试主导下的阖家支持应举,呈现出以举业为核心的别样家庭图景(参见图1)。

图1 士子“举业”支持结构变化图

三、“全家之喁望”:科举制度下重教传统的形成

自科举制度诞生以来,“科目重人乎,人重科目乎”[20]253一直都是备受争议的问题,但在举业为尚的科举社会之中,答案似乎显而易见。宋代之时,皇帝赵恒不惜以功名利禄激励世人勤读赴考,其《劝学诗》言:“富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。”[21]32-33因此,在科举指挥棒效应与功名利禄的吸引之下,整个社会呈现出“国家右文,人重科举,士竟帖括”的局面。将目光投向各个家庭中亦是如此,“父诏其子,兄勉其弟,虽至寒唆,亦趋于学,应试弥多,人才增盛”[22]72。整个家庭的成员各司其职,倾全家之力支持子弟应举,期冀他们能够在举场中一飞冲天、光耀门楣。正是在国家推崇科举选才、家庭寄希望于科举考试的时代背景之下,中国社会逐渐形成了重教传统。

(一)“惟愿儿曹试蹁跹”的强烈企盼

科举的魔力在于登科后带来的巨大荣耀与收益,因此在强大的利益驱动之下,万千士子逐竞科场“如水赴壑,不可禁遇”[23]897,即使“老死于文场者,亦所无恨”[19]3。对于家庭而言,企盼子弟在科场上一展身手、登科及第、光耀门楣亦在情理之中,正所谓“科第之设,草泽望之起家,簪绂望之继世”[19]64。唐朝杜牧《冬至日寄小侄阿宜诗》曰:“愿尔一祝后,读书日日忙。一日读十纸,一月读一箱。朝廷用文治,大开官职场。愿尔出门去,取官如驱羊。”[24]1671即明确表示对侄儿科举仕进的强烈期望。宋朝杜缜“少年能自刻厉,读书昼夜不息”,但遗憾的是,他“应乡举又试于开封,崇宁中朝廷以舍选取士,君亦入乡校,虽累占优等,卒皆不售”。因此,他对儿子寄予厚望,“尽以其所学授其子师旦”,其子师旦也“能克成其志,力学有闻,负笈游上庠,一时名士多馆致之”[25]625,最终于绍兴二年(1132年)得中进士第,可谓了却了自己的科考夙愿。清代的庄恒也对其父的厚望印象深刻,他在追忆父亲时云:“追随膝下四十余年,居常每云:‘吾有五子,可发者三。’盖指予及长兄、四弟也。长兄、四弟得发于吾父生前,予尚滞迹明经,当弥留日,犹张目祝予曰:‘勉之哉,汝决非以明经终其身者,虽在九泉,当有以报之。’言犹在耳,痛何可道。”[26]199

科举竞争激烈,成败与否个人不能完全把握,因此家中长辈也习惯于将子弟及第的美好愿望寄托于风水、命运、鬼神等事物之中。如明人孙承思,其子及从孙将赴秋闱,因此作文祭告于祠堂,祈求祖宗庇佑其子孙科举高第,文曰:“二子幸已长成,知其寡学未堪,而私心冀望。今兹大比之行,寔愿其侥幸万分之一二也。惟我祖父有灵,其尚扶持诱掖于冥冥,或庶几乎克济也,区区勤恳之私,固不惮之谆复,缅思音容,忽不觉夫潸然而陨涕也。”[27]573明万历甲午年(1594年),茅坤为其子祷文昌神,以求儿子乡试高中,入场前一日赋诗云:“名香一炷祷文昌,绛节朱旂闪尚方。五采云霞扶日月,九天星斗焕文章。恍闻笙吹空中度,疑扈仙灵花外扬。愿佐儿曹两兄弟,翩翩轼辙共翱翔。”次日又作诗云:“儿辈腰间宝剑悬,双龙紫气竞连翩。望中日月虹霓薄,掌上鯨鲵凫雁剸。司马上林给笔札,杨云羽猎奏甘泉。文昌此日知神助,赋草凌云万里传。”[28]226-227科举是古人眼中的头等要事,对于家中子弟举业的期望,至死亦不能忘怀。明人王绍的父亲就是如此,临终前还呼唤绍兄弟到跟前,不提家中诸事,而先叮嘱其子不忘举业,对王绍说:“绍尔,既就师攻举业,宜惟勤惟一,以勉就尔学,毋以吾弃遗尔之故堕厥志。”[29]647

事实上,在封建社会,重视科举教育是整个家庭的共识,母亲作为家庭的重要成员,也同样积极投入,有些甚至严厉督责。如宋代王氏家族的王覃去世后,其夫人吕氏泣谓诸子曰:“汝父病且革,犹语我且善勉汝等,汝钟罚不天,何以奉遗言?”后来,吕氏诸子开始醒悟,“咸自言愿夙夜勉力,不敢堕先人之绪业”。吕氏自己则是“尽屏珠玉之饰,市书环室,亲授经义,日月渐劘,卒至于有成。”[30]246洪迈、洪适的母亲沈氏也是为诸子买书,捐钱不断,还教训儿子说:“尔父以儒学起家,尔曹能一人趾美,我不恨。”[31]78明代晋江黄凤翔,其母王氏对他的要求十分严格并寄予厚望,“晨趣诣塾,夕眎篝灯,即岁时休沐,必呼置几前,督之讽颂。每赛神采莲之戏喧寘关外,不许一移寸趾”[32]234。在其母亲的严厉监督下,黄凤翔于隆庆二年(1568年)高中榜眼。读书是进身之阶,为母之人对此深以为然,清代宝应人刘宝楠,其母就曾在深夜对他说:“吾日旰不得食,不以为饥,岁暮不得衣,不以为寒,汝曹勤读书,我虽苦不怨。”[33]5-6清代昆山的徐太夫人,教子之严,已然名声在外,“世称其教子极严,课诵恒至夜午不辍”[34]196。科举之路狭窄,不对子弟严厉督责实难在狭路中胜出,一声声、一次次的严厉督责,寄托着母亲们希望子弟读书及第的心愿。宋代的寇准,“少时不修小节,颇爱飞鹰走狗。太夫人性严,尝不胜怒,举秤锤投之,中足流血,由是折节从学”[35]131。明代谭大初,“生母辟纑,夜以续日,每篝灯,辄命予就矮几,借光朗诵,稍懈则以引纑之竹杖而警之”[36]255。清代江苏上元徐氏,“每晚挑灯纺绩,口教儿读,稍懈殷加重责不姑息也”[37]1640。清代山西廪生扬廷擢妻张氏,“课子尤严,即长遣就外傅,昼所受业,夜归必令习复成诵,惰则辄加鞭扑,不宵分不止”[38]2976。以上数例均为母亲严厉督责进学的典型事例。

(二)重教传统的形成与表征

在中国传统的家庭观念之中,有着明显的“男主外、女主内”倾向,《周易》中有“男正位乎外,女正位乎内”之说,唐代孔颖达《周易正义》疏又云:“家人之道,必须女主于内,男主于外,然后家道乃立。”[39]361但是,通过对科举家庭成员角色及付出程度的考察发现在助力子弟科考的道路上,家庭成员却能在一定程度上打破“男主外、女主内”的传统家道藩篱,不管是父亲、母亲,抑或是妻子、兄长,都竞相致力于家中子弟举业,其主要表现是在经济支持、家庭教育和精神鼓舞等方面呈现出极大的向心力,而这种向心力无疑是古代中国形成重教传统的根本原因。

1.赶考有助:家庭成员的经济支持

在举子备考、应考过程中,家庭的经济支持尤为重要。毕竟备考“非费数千不可动”[40]1089,再加上应举“羈旅往来,糜费实甚”[15]4062,如果“家无钱财,寸步不能自致”[15]6372。因此,对广大的普通家庭而言,举子的备考与应考往往需要包括父亲、母亲、妻子以及兄弟等在内的全体家庭全员的鼎力支持。

父亲在经济支持方面的作用历来占据重要地位,力田、经商等都是支持举业的重要方式。此类事例在科举时代不胜枚举。如宋代孙觌之父就是以力田支持儿子举业的代表之一,孙觌“曾大父惟大父过父瑜,世以力田殖其家”,但即便以力田起家,依然对子孙的教育予以大力支持,“独喜命儒以教子,除治舍馆,捐重币迎宾师,市书数千卷,朝吟夜诵,陶濡醇懿,文采灿然”。待到科举考试时,孙觌与家中子弟均取得不错成绩,“一日明试于,有司子侄三人连名并中,而汝能为举首汝士远登进士第居无几,汝能者,再试礼部,又中一科”[41]388。而辽代韩师训则是经商支持家中子弟应举的典型代表,据出土的辽天庆元年(1111年)《韩师训墓志》记载,韩师训“得商贾之良术,栉风沐雨,贸贱鬻贵,志切经营,不数十载,致家肥厚,改贫成富,变俭为丰,田宅钱谷,咸得殷厚”。在家境富裕后非常支持举业,其次子韩文询“志慕儒术,好穷经史,备进士举业”[42]280-281。明代福建著名的书商余继安也是经商发迹后不遗余力地支持举业的代表之一。他于嘉靖十二年(1533年)购买了150余亩良田,“以为子孙读书之资,宾兴之费。拨出粮田五十余亩,以为本寺养僧供佛之具,则洒扫清庙有人,而子弟得以专心致志于侍书之中也”[43]197-198。

除父亲外,母亲亦是经济支持举子备考的中坚力量。宋时有几个显例可见一斑。太宗时有“节妇”莫莶,“勤俭自营,生计渐盛。……子渐长,筑舍于外,购书命师教之”[44]44;仁宗时的刘氏,“日以诗书课其子”,她认为“蓄田千亩,不如藏书一束”,因而“不吝金帛以求之,插架几万轴”[45]65,为的就是其子举业。南宋时,四明史氏家族史简的妻子叶氏年25而寡,四壁萧然,家有弱子、幼女。但“杜门守义,勤于纺绩,而教子读书。人不堪其忧,益自若也”[46]185。而在贫寒之家,母亲的辛勤付出则更是多了一分坚毅,金华戚如圭兄弟读书早起晚睡,但其母亲周氏为家庭生计起得更早睡得更晚,因此吕祖谦在《金华戚如圭母周氏墓志铭》中记云:“蚕事起,自课甚苦。诸子晨省,夫人已仆仆筥箔间;夜分诵习怠且寝,壁后络织犹未绝也。丝入有经,口众,不足于衣,则又缕絮缉絁以佐其阙。天暑,汗浃背不休。诸子更劝夫人少纾其勤,夫人曰:‘吾职也,吾敢废职而嬉?’下至麻枲蔬茹,料理靡密,老农圃者不能加。”[47]75-76

妻子作为举子最为亲密的人之一,能否得到她的支持,也是举业能否成功的重要因素。有研究指出,那些“能够实实在在地支持考生的妻子被社会所称颂,她们的事迹就能成为地方文人墨客书写地方志的材料”[48]100。从各类史料的记载来看的确如此,如《唐姚氏(潜)故夫人扶风马氏(琬)墓志铭并序》载唐代姚潜“屡不得第,孀稚丛居,家食□阙”,其夫人只能“劳躬后己,节用均食。上无怨声,下无饥色。……尝为潜曰:徯君禄仕,无衣食忧”[49]194-195。明代的陈琛,24岁时娶王氏,直至41岁方成进士,其年谱载其妻王氏嫁给陈琛后,“斥奁具,拮据营办,以给朝夕,先生处穷处达而无内顾忧者,安人相之也”[50]355。归有光也是如此,23岁娶妻魏氏,魏氏“生长富贵,及来归,甘淡薄,亲自操作……事舅及继姑甚孝,闺门内外无不得其欢”,还曾鼓励归有光说:“吾日观君,殆非今世人,丈夫当自立,何忧目前贫困乎!”[51]314可惜魏氏在归有光28岁时卒。另有庄廷臣妻子,其子为其所撰年谱载:“(龚)淑人适府君十年,厄于试,艰于贫,遭大父丧。淑人止一婢,卖之始能殓,黾勉操作,不以家事撄府君心。(府君)得潜心经史,昼夜无间,志不少懈,后日学力之充,亦多由此。”[52]321-322事实上,通过贤惠妻子操持,家庭便能供给举子科考事是极为不容易的,也是幸事一桩;若娶妻不贤,举子还要为二三琐事费神,科举之路将更加坎坷。《西湖二集》第3卷《巧书生金銮失对》中表达了类似看法:“大抵穷秀才最要妻子贤惠,便可以无内顾之忧,可以纵意读书;若是妻子不贤惠,终日要料理家事,愁柴愁米,凡是米盐琐碎之事,一一都要经心,便费了一半读书工夫,这也便是苦事了。”因此“甄龙友妻子贤惠,不十分费读书工夫,也是便宜之处”[53]25。

此外,有的士子参加科举还需仰仗兄长的大力支持。考察一些士子的科场经历后发现,很多兄长确实尽心尽责。如唐代李建常自言:“在江陵时无衣食,赖伯兄造焦劳营,为纵两弟游学。不数年,与仲兄逊举进士,并世为公卿。”[15]7395-7396李建能够登科,全赖伯兄的经济支持。又有唐代郑鲁,他在经济上对弟弟们的举业多有支持,《唐故右金吾卫仓曹参军郑府君墓志铭》载:“昔常侍□世而府君专以□自任,以资其昆弟之学。”[15]8622更有通过各类方式筹措钱款以支持弟弟举业的兄长,唐代李逊之兄李造即是范例,《旧唐书·李逊传》载:“逊幼孤,寓居江陵。与其弟建,皆安贫苦,易衣并食,讲习不倦。逊兄造,知二弟贤,日为营丐,成其志业。”[54]1003

2.教子课读:家庭成员的文化共识

读书是进身之阶,《颜氏家训·勉学》中有言:“自荒乱已来,诸见俘虏。虽百世小人,知读《论语》、《孝经》者,尚为人师;虽千载冠冕,不晓书记者,莫不耕田养马。以此观之,安可不自勉耶?若能常保数百卷书,千载终不为小人也。”[13]19在科举时代,“教子课读”几乎成为所有家庭成员的共识。

父亲在中国传统家庭中一直扮演着“率教者”的角色,很多举子都由父亲亲授功课。以唐代为例,检索《新唐书》《全唐文》《太平广记》等史料、笔记以及墓志铭等发现,许多举子年少时皆承父亲教诲,诚如刘子玄[55]2795、王勃[15]2195、骆宾王[15]2263、刘知几[15]3115、陆元感[15]3151、孙逖[15]3575、独孤及[15]4800、吕温[15]6856、刘通[15]7853、李潜[15]8969、韦埙[15]9037以及苏颋[56]1345、韦处厚[57]923、崔沔[58]311等,均是幼时承父教后科举及第的典型代表。唐以后亦有大量范例,如宋代官致孝宗朝宰相的史浩,致仕后只要有闲暇,就会教育儿孙,其在《童丱须知》序中云:“多暇日,间口占数语,以训儿孙。”[59]268宋代南渡居于杭州的陆埈,“平居淡然无欲,惟课子侄以学,掇古人切于立身行已之大者,书而揭之,殆徧屋壁,故虽未尝厉声色以临子侄,而子侄亹亹奉教”[60]311。文天祥之父文仪科举落第后,也将主要精力用来教育两个儿子,“日授书,痛策砅,夜呼近灯诵日课,诵竟,旁摘曲诘,使不早恬,以习于弗懈。小失睡,即示颜色。虽盛寒暑,不纵检束。天祥兄弟,栗栗擎槃水,无敢色于偷”[61]176。

除父亲之外,母亲往往也是督教的重要角色。宋仁宗时的常州宋氏,“市书至数千卷,亲教督二子使读书”,在她的严格督促下,二子张奎、张允“皆登进士第,仕至显官”[35]180。宋代临城王氏的王蘧,其晚年之时宅居江阴,王蘧之妻张氏“日夜课诸子学,不俾遨宕,故其子有数预乡物者。虽女子辈,亦勤诵习翰墨,弈弈可观”[62]220。而对家母督导训育有着较为生动记载的莫过于清代常州张惠言之《先祖妣事略》记载:“孺人率二女纺织以为食,而课三子读书,口授《四子》《毛诗》,为之讲解,有疑义,取笔记,俟伯叔父至就质焉。或谓孺人:‘家至贫,令儿习他业,可以糊口。今使之读,读未成,饿死矣。’孺人曰:‘自吾翁而上,五世为文儒,吾夫继之,至吾子而泽斩,吾不可以见吾翁。’卒命之学。文复府君有弟曰衍黄,老矣,教授于家,怜诸孙,恒诲之。尝语孺人曰:‘而子可教,吾欲严督之,念其枵腹,不忍也。’孺人谢曰:‘翁幸督之,枵腹何病焉?’及孺人所以教,言行出入罔间。三子皆以文行有声。”[63]91-92对张氏贤母课教之例,曾国藩于《茗柯文编》序中夸赞道:“张氏之先,两世贤母抚孤课读。一日不能再食,举家习为故常。孝友艰苦,远近叹慕。”[64]72另有清代嘉兴陈群书《夜纺授经图》,也描绘了陈母教子的传神画面;后由于陈母教子之典范,高宗纯皇帝还特赐绝句,诗云:“篝灯课读澹安贫,义纺经锄忘苦辛。家学白阳谙绘事,成图底事待他人。”“五鼎儿诚慰母贫,吟诗不觉鼻含辛。嘉禾欲续贤媛传,不愧当年画荻人”[65]244。

需要指出的是,没有父亲的家庭环境是把母亲推到教育“岗位”的最重要的原因[48]40。科举时代由母“抚孤课读”的现象不胜枚举,如《新唐书》载颜真卿“少孤,母殷躬加训导”[55]3016;杨凭“少孤,其母训道有方”[55]3092;李绅“六岁而孤,哀等成人。母卢,躬授之学”[55]3339;杨收“七岁而孤,处丧若成人。母长孙亲授经,十三通大义”[55]3368;孔若思“早孤,其母躬训教,长以博学闻”[55]3553。元稹兄弟也是如此,“家贫无师以授业,夫人亲执《诗》《书》,诲而不倦”[66]624。此外,家庭中女性的教育除母教外,还包括“类母教”,即姑、姐等女性对子弟的教育[67]265,这类教育往往对举子成长、习举以及家族文化的传续也具有重要作用。唐代颜氏家族就有较好的母教传统,史载颜元孙、颜惟贞始孩,倾隔估恃,姐颜真定“躬自诲育,教之《诗》《书》,悉擅大名”,后颜元孙于垂拱初年(685年)举进士,颜惟贞也于天授元年(690年)庚寅科判入高第;颜惟贞六子颜真卿也是深受其姑姑的影响,“真卿童孺时,特蒙君教言辞音剖,□延寿《王孙赋》、崔氏《飞龙篇》、江淹《造化篇》、《五都赋》”[15]3941。当然,部分士子还承兄弟教诲,沈既济在《词科论(并序)》中就指出:“故太平君子,唯门调户选,征文射策,以取禄位,此行已立身之美者也。父教其子,兄教其弟,无所易业。”[15]5565

3.且谕且勉:家庭成员的精神鼓舞

在举子“三更灯火五更鸡”的漫长科举征途中,家人还扮演着精神鼓舞的角色。母亲在此间的角色最为温婉,这也给了举子尤其是落第举子诸多的精神慰藉。如唐代侯粲,其母在落第后给予侯粲的安慰、劝勉,令其铭记于心,“初,我君命粲举进士,以承素业,四黜而遭家不造。夫人且谕且勉,俾卒前争。既承命,不敢陨灭,及今又重”[68]171。又如白居易记述其父承其祖母教诲,“别驾府君即世,诸子尚幼,未就师学,夫人亲执《诗》《书》,昼夜教导,恂恂善诱,未尝以一篦一杖加之。十余年间,诸子皆以文学仕进,官至清近,实夫人慈训所致也”[66]663-664。此外,作为“枕边人”的妻子,其日常的勉励也是不可或缺的,明代刘生乡试下第而归,耻见妻子,其妻乔氏为此劝勉曰:“士,知积学耳,遇、不遇有时,顾乃郁郁自损邪?”后刘生“举乡试第二”[69]528-529。对举子来说,应举准备是一段漫长的征程,应试更是一大考验,因此士子临场赴试时更需要家人的关心,家人的陪同赴考,既为照料士子起居又为鼓舞士气。如弘治十七年(1504年)张文麒赴乡试时,其父陪同赴考,其年谱载:“初首场出,日尚二三竿,先公一见,问何如,对以有些意思。先公急市牛酒充饥,以待炊饭”[70]498-499;第二年,其父又“不舍独子三千里外”,携仆同会试,“三场俱先公送入”[70]500-501,拳拳爱子之心表露无遗。

综上,科举时代的家庭,无论是父亲、母亲,抑或是妻子、兄长,为了家中子弟的举业,可谓不遗余力。而正是这种无数家庭举阖家之力襄助科举考试所形成的凝聚力、向心力,内在地逐渐演化为中华民族重教的文化传统。从文化学的意义来看,这也是科举制度留给中华民族最为宝贵的精神遗产。

四、悲欢离合:漫漫科举征途下的家庭俗态

“一举成名天下知”“一日看尽长安花”,科举及第后所带来的巨大荣耀与回报,引得万千家庭为之倾情付出,父亲、母亲、妻子、兄弟等不遗余力地支持,尽可能地为举子习举、赴举创造良好的条件,这是科举时代家庭的真实写照。但对举子而言,由于科名之重、全家所系,因此赶考不再是“为一己荣名念”了,而是承载着家庭的多重企盼,他们不得不长期沉浸于漫漫科举征途之中,夜以继日、焚膏继晷地苦读,无论顶着多大压力也要朝着科举中试的目标前行。但从举子自身的家庭角色来看,“举业”使其难以兼顾“家业”,其应举时的踟蹰体现了他们的两难处境,而其家庭角色的长期缺位,则是整个举业家庭的无奈与辛酸。

(一)不达不还乡:举子的踟蹰与无奈

举子及第与否,早已不是个人之事,与整个家庭的生计、命运息息相关。王阳明在《寄闻人邦英邦正》中提到“家贫亲老”是士子“习举业”“求仕禄”的重要原因,“家贫亲老,岂可不求禄仕?求禄仕而不工举业,却是不尽人事而徒责天命,无是理矣”[71]181。明代耿定向就是一个明显的例子,他于嘉靖二十八年(1549年)再试乡闱不利,“归,入视两亲粝食藜羹,出睹诸从鹑衣菜色,衷荼若刺”,在耿定向心中,他本不在乎自身生活窘迫与否,但看着亲人随其困苦,则多少有些于心不忍,“自是,夕常当寐而郗,日常罢筯而喟然,非为一己荣名念也”[72]22,后耿定向于嘉靖三十五年(1556年)中进士。明代堵胤锡的父亲亦是如此,乡闱落第后常半夜抚床而泣,堵胤锡问其缘由,他答曰:“白发在堂为有限,而两母复中道析予,潦倒至此,何以慰存没后先之志乎!”[73]367

父母双亲尚健的举子对未取科名尚且如此焦虑,父母卧榻或者过世的举子则压力更甚。唐代举子唐缵,其父中风不能说话,依然关切儿子科举事宜,“缵乃为状,请许入试否。给事犹能把笔,淡墨为书,曰:‘入!’其父子之情切如此”[74]132-133。明末清初小说《云仙笑》中对举子文栋科试失败后的心理活动描述即形象地反映了举子的这种愁态:“没科举到是安分守己,也不指望举人进士,也不以为意。惟恐遇着岁考,把个前程做了完璧归赵。那时不惟被人耻笑,可惜一个家事为这秀才已弄得干净,况父亲的性命又送在里头,倘或赔了夫人又折兵,这个怎处?”[75]9清代吴敬梓也在奉养父亲和考取秀才之间进行了艰难的抉择,最终录为秀才的捷报传来,但父亲却已过世,因此他有诗云:“无何阿翁苦病剧,侍医白下心如惔。会当学使试童子,翁命尔且将芹探;试出仓皇奉翁返,文字工拙不复谙。翁倏弃养捷音至,夜台闻知应乐耽。”[76]5更有举子丁忧时,仍然发奋读书,明宣德六年(1431年),章纶父亲去世,但章纶却“哀毁踰礼,处小楼,手不停披,口不停诵,夜或无油,乃拾干竹截长数寸,以瓦藉之,傍置茶罐燃竹继晷,煮茶饮渴”[77]75。

当然,举子举业的压力不止来自于家中父亲,也同样源自家中母、妻。唐代陈会,其母亲“勉以修进,不许归乡,以成名为期”[78]18,后陈会于大和元年(827年)及第。又有杜羔妻刘氏,善于作诗,杜羔累举不中第就回家,一次在杜羔将要到家之时却收到妻子寄来的诗,诗曰:“良人的的有奇才,何事年年被放回。如今妾面羞君面,君到来时近夜来。”[79]10后杜羔苦学,终于在贞元初进士及第。湛贲的妻子也是如此,当湛贲的妻族彭伉举办进士及第贺宴时,湛贲只能“饭于后阁”,而且湛贲还“无难色”,因此其妻忿然责之曰:‘男子不能自励,窘辱如此,复何为容?’”[80]437面对妻子的责难,湛贲觉得言之有理,遂发奋苦读,后于德宗贞元十二年(796年)一举高中。

在家庭的重重期盼下,一些举子从离家赴举之始就抱着“志不成不归”“不达不还乡”的信念。唐代雍陶《离家后作》中的诗句“出门便作焚舟计,生不成名死不归”[24]1665,以及陈季卿“家于江南,辞家十年,举进士,志不能无成归”[56]468,所表达的就是这样一种志向。但科举之路并非坦途,唐代诗人费冠卿一句“萤烛不为苦,求名始辛酸”[81]1628,可谓道出了万千举子的心酸与无奈。

(二)亲情的代价:举子家庭角色的缺位

在科举重压及家庭盼望之下,举子不得不长年累月苦读、负笈赶考,因此在整个应举过程中,举子作为儿子、丈夫、兄弟乃至父亲等家庭角色往往出现长期缺位。

首先,举子家庭角色缺位的首要表现即是“供养有阙”,即父母双亲奉养责任的旁落。由于举子长期在外奔波忙碌,而无法尽到养育家中父母的责任。唐代诗人岑参在《阌乡送上官秀才归关西别业》中所说:“风尘奈汝何,终日独波波。亲老无官养,家贫在外多。”[82]1137表达的就是这种双亲无人奉养的无奈。再如前所述唐代举子唐缵、清代举子吴敬梓,他们都是因举业而无法尽孝的典型。另外,由于治举子业非一日之功,极易造成料理家事和备考应举之间的失衡,尤其是家境一般的人家,情况尤甚。明嘉靖四川内江人张全就是一例,张全“治举子业,不问家人生事,而先所积贮,又为前倍值取业,故曰空虚”,因此只能靠其母叶氏“力秉家务,以纤啬治生”[83]923。

其次举子家庭角色缺位的另一表现是与家中妻子的长期分居,家中营生只能俱由妻子承担。如陈琛24岁时娶王氏,直至41岁方成进士,其年谱载其妻王氏嫁给陈琛后,所有家中事务都由妻子一人承担。又如蒲松龄,他在所作怀念妻子的文章中记述:“少时纺绩劳勚,垂老苦臂痛,犹绩不辍。……松龄远出,得甘旨不以自尝,缄藏待之,每至腐败。”[84]48而比妻子在家独自艰苦营生更为残忍的是夫妻双方长年累月的异地分居,甚至阴阳两隔而不得见。唐末,“有张生者……一旦别妻子游河朔,五年方还”[24]2487;唐魏州人公乘亿夫妻也是“阔别积十余岁”[19]58;更有闽川欧阳澥娶妻后,“经旬而辞赴举,久不还家。诗云:‘黄菊离家十四年’”[85]1004。更为悲剧的是,举子在外求举,家中妻子却已身亡,这样的例子在《太平广记》中多有记载,“苏检登第,归吴省家……及归,妻已卒”[56]2462;“进士郑总,以妾病,欲不赴举。妾曰:‘不可为一妇人而废举。’固请之,总遂入京。其春下第东归,及家妾卒”[56]3041;“李生在京师,下第将归,闻丧而往。比至饶州,妻卒已半年矣”[56]3098。

再次,一些举子为科举及第或者及第发迹后抛弃发妻,这也是家庭角色缺失的另一重要表现。《太平广记》曾载中唐人邓敞,为求科举及第,隐瞒已婚事实,另娶牛僧孺之女为妻[56]4456-4457。由于科举时代抛弃发妻的事例具有典型性、传播性以及戏剧性等特征,因此这些事例或被改编为小说、戏剧,或以事例为原型进行创作产生了许多脍炙人口的作品。如唐传奇《霍小玉传》中的李益和《莺莺传》中的张生,宋代南戏《王魁负桂英》中的王魁,明代戏剧《铡美案》中的陈世美和《琵琶记》中的蔡伯喈,以及明清小说《金玉奴棒打薄情郎》中的莫稽和《杜十娘怒沉百宝箱》中的李甲等,都是科举及第显贵后抛弃发妻的典型代表,折射出的也是因举子家庭角色长期缺位而衍生的家庭悲剧。

五、结语

中国重教传统在科举时代的形成,表面上是科举背后巨大的利益所激发,实际上是科举制度提供的某种向上流动的社会机制所驱使。家庭是个体迈向社会的起点,依托家庭资源与家人扶持,个体得以实现社会化。同时,个人作为家庭中的成员,也承担着不一样的责任,不仅受家庭伦理制约,也受到家庭共同意识约束,如同科塞所说:“个人可能雄心勃勃,但他的志向的主要目标要和其他人的理想相一致。”[86]30在人人对科名“皆有觊觎之心”的科举时代,科举及第毋庸置疑地成为家庭首要目标,在这一目标指引下,无论是举子个人,还是家庭成员,均迫切希望通过考取功名以实现阶层的跨越、身份的转变和利益的收获。因此,在无数家庭的这种久而久之的“努力”之中,最终由外在的利益驱使逐渐转化为内在的精神驱动,以致形成重教的社会文化风气乃至传统。可以说,科举制度下重教传统的形成有着深刻的人性逻辑与社会逻辑。然而,由于科举制度竞争的残酷性,它在造就少数个体及其家庭荣光的同时,也导致了无数个体及其家庭的悲剧。