经历沉浸式体验 培育生物学核心素养

2024-01-19高杨

作者简介:高杨,鞍山市高新区华育学校一级教师。

摘要:新课标提出生物学教学要反映自然科学的本质,培育学生的生物学核心素养。教师在教学中要通过磨课,反思课堂中存在的问题,探究基于新课标理念的生物学教学模式与教学方法,积累培育学生生物学核心素养的经验。

关键词:沉浸式体验;生物学教学;核心素养

《义务教育生物学课程标准(2022年版)》(以下通称“新课标”)提出,义务教育生物学课程注重探究和实践,以丰富的生物学知识为载体,通过多种教学活动展示人们认识自然现象和规律的思维方式及探究过程,反映自然科学的本质。“生态系统的组成”是苏教版生物学教材八年级上册第七单元的教学内容,是注重培养学生生态观等生命观念及热爱自然的态度责任等核心素养的一节课。笔者首次执教采用常规的课堂教学模式,第二次执教采用让学生经历沉浸式体验的课堂教学模式,通过磨课探究和反思,积累了培育学生生物学核心素养的经验。

【首次执教】

一、复习回顾引新知

教师先带领学生回顾七年级上册学习的“生态因素”一课。

师:请同学们回忆一下生态因素的类型。

生:生态因素包括生物因素以及非生物因素。

师:我们今天所要学习的内容与生态因素有密切关系,让我们一起走进生态系统的学习。

二、创设情境说成分

生态系统的组成对于首次接触的学生来说有些抽象,教师应先利用旧知让学生理解生态系统的概念。然后,教师用多媒体展示一张生态系统的图片,以其中一个生物为例(在图片中标出某一生物),简单地帮助学生理解什么是生态系统,即该生物以及影响该生物生存的所有生态因素可以看成一个生态系统。最后,教师与学生一起总结生态系统的概念。

师:请同学们以上面的生态系统为参考,举例说说,你认为你去过的哪些区域属于生态系统?

生:千山、我们的学校。

师:的确,这两个都是生态系统。请同学们说说,你们所举例的生态系统中都有什么组成成分?

生:我以千山为例,山上有蚂蚁、小鸟、松鼠、树、草等生物成分。

生:我认为千山还有阳光、土壤、水等一系列非生物成分。

师:还有没有补充?

师:刚才同学们说的成分,有的我们用肉眼能看到,还有的我们很难用肉眼看到,比如什么成分我们用肉眼看不到?

生:微生物。

师:太棒了!下面请同学们按照有无生命为标准,把上述你们所說的成分划分到生物和非生物类别中。

(学生将上述成分分类)

师:通过研究我们可以得出,生态系统的组成成分,包括生物成分和非生物成分两类。

三、细分生物成分

师:这些生物成分的营养方式是不同的,有自养的、有异养的。有些自养的生物可以自己生产有机物,被称为生产者。请同学们分析上述哪些生物属于生产者呢?

生:树、草。

师:非常好,这些是自养的生物,还有一些是异养的生物,我们将它们分为消费者和分解者两类,消费者主要是以捕食的方式获取营养物质,而分解者的营养方式为腐生。请同学们根据提示,试着将上述生物进行分类。

生:蚂蚁、小鸟、松鼠等属于消费者,微生物属于分解者。

师:有没有补充或者其他的想法?

生:刚才说到腐生的生物是分解者,而病毒是寄生的,它们是否属于分解者呢?

师:按照我们刚才的推理,它并不算分解者,这些寄生的生物属于消费者。所以,生态系统组成包括生物成分和非生物成分,其中生物成分包括生产者、消费者和分解者。

四、总结生态系统的概念

生态系统中的生物是动态的,不是静态的,他们在通过特有的营养方式获取物质和能量。

师:请同学们试着结合教材,理解并阐述什么是生态系统。

生:在一定区域内,生物与环境之间不断进行能量流动和物质循环,构成一个统一的整体,我们称之为生态系统。

【教后反思】

本节课,教师从学生的已有认知出发,利用学生的“最近发展区”,将较为抽象的新知与旧知有机结合,让学生更好地理解生态系统的概念,再让学生举例哪些区域是生态系统。此后,教师带领学生共同分析生态系统的组成。

总体来看,首次执教中教师在对新课标的执行上略有不足,主要表现在两个方面:一是学生主体地位不强,学生的思路并没有完全打开。课堂上仅以教师所设置的问题为情境推动教学进行,并不能真正意义上做到还教于学。因此,我们需要想办法构建起真正意义上的学习者课堂。只有这样,才真正地培养学生的科学思维。二是基于新课标理念的课堂教学中教师要做到将虚拟情境真实化,而首次执教中教师构建的虚拟生态系统不够直观,对学生态度责任的培养没有感同身受,这样就不利于学生做到与前面旧知相融合。

经过磨课反思,笔者尝试进行沉浸式体验教学,具体实践如下。

【再次执教】

一、课前任务,提前准备

教师先出示体验式任务。

任务一:周末与家长一起去鞍山市二一九公园或烈士山公园等,观察公园中生物系统的组成;也可以到千山,仔细观察千山生态系统的组成,并找出与某一个公园组成的共同点。

任务二:认识生物,复习生物多样性,利用已学知识对这些生物进行简单分类。

任务三:总结生态系统的组成,推测各个成分之间的关联。

二、远看风景,感受生态

首先,宏观感受千山生态系统。有条件的学生可以在千山正门用无人机俯拍千山全景,然后在课堂中播放录制的视频,使全体学生感受大自然的雄伟壮阔。

其次,进入千山中观察生态系统。学生进入正门后,可以站在小桥上,听小桥流水的声音,放松身心。

师:千山生态系统属于森林生态系统。进入到千山内部后,请同学们感受一下千山与我们生活的城市环境相比有什么优点?

生:空气更清新,含氧量更高。

师:这种感觉主要和这里面的什么成分有关系?

生:与植物有关系,植物可以通过光合作用释放出氧气,植物多的地方含氧量相对就高。

师:没错,千山植被覆盖率高达95%,除了这些植物外,请同学们沿山路近距离观察千山上都有什么成分,并用纸笔做好记录。

三、沉浸式体验,寻找组成

通过复习生物多样性的知识,师生共同研究生物与环境的关系,用实际例子理解达尔文的自然选择学说。在千山上,学生可以看到一些在城市里看不到的葫芦藓、小卷柏等,通过比较千山与他们居住的小区环境的异同点,可为集体讨论做好准备。

四、研讨展示,总结成分

首先,教师引导学生进行成分分类,总结树生态系统的组成。

师:你们都发现了什么成分?

生:松鼠、小河、葫芦藓、小卷柏、松树、蚂蚁、石头、土壤等。

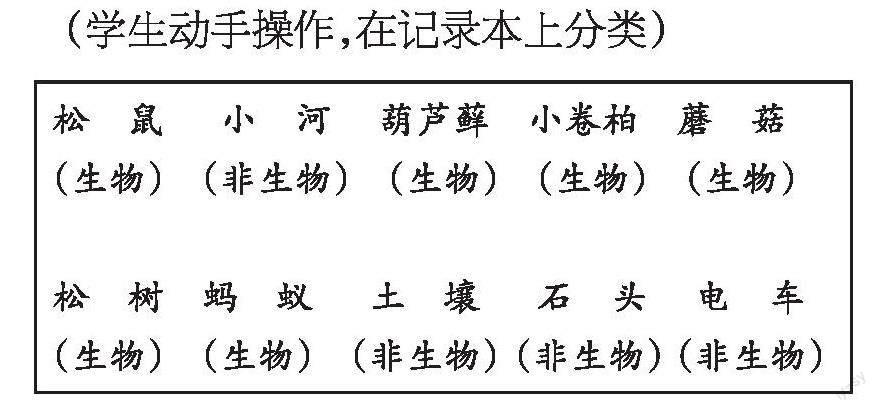

师:请你们动手把发现的这些物体按照有无生命进行分类。

(学生动手操作,在记录本上分类)

[松 鼠 小 河 葫芦藓 小卷柏 蘑 菇

(生物) (非生物) (生物) (生物) (生物)

松 树 蚂 蚁 土 壤 石 头 电 车

(生物) (生物) (非生物) (非生物) (非生物)]

师:分类后,你们有什么疑问?

生:我有一个疑问,小河里面难道没有生物吗?

师:质疑值得肯定,我们先埋一个伏笔,稍后研讨。我们按照生物成分的营养方式以及对生态系统的作用,可以再次细分。请同学们分析上述生物的营养方式。

生:自养——葫芦藓、小卷柏、松树;异养——松鼠、蚂蚁、蘑菇。

师:在生物成分中,这些自养植物,可以自己制造有机物,我们称之为生产者。动物需要通过捕食来获取这些物质,我们称之为消费者。蘑菇的营养方式是异养,但它不能主动去捕食,那它是否属于消费者呢?解答这个问题前,请先告诉我蘑菇属于哪类生物?

生:它属于真菌。

师:能将它的营养方式再具体说明一下吗?

生:异养中的腐生。

师:像这种腐生的生物,它们可以分解有机物促进物质循环,所以我们称之为分解者。分解者主要是指腐生的微生物。微生物中也有寄生的,这些寄生的生物属于消费者。

其次,教师用思维导图的方式概述生态系统的组成成分。

师:同学们能否试着用思维导图展示一下生态系统的组成?

学生展示:

最后,教师总结生态系统的定义:在一定区域内,生物与环境之间通过不断进行能量流動和物质循环构成的统一整体,被称为生态系统。

五、辨析遗留,讨论河流归属

师:河流是否属于非生物呢?

(学生互相讨论后教师总结)

师:刚才同学们也说到了这条河流中有生物和非生物,有能量和物质的流动,我们共同得出结论,一条河流属于生态系统,并不是非生物。当你们听到这条河流属于生态系统时,你们有什么想法吗?

生:是不是一个大生态系统可以包含好多小生态系统?

师:思考得很深刻。到底是不是这位同学总结的规律呢?你们课后也可以去调研是否会有这种情况存在,我们下节课会再次讨论。

六、课后实践,深入探究

教师引导学生去调研:生态系统是如何保持长时间相对稳定的。

教师引导学生利用上述调研的知识,自制一个小型生态系统,想办法让里面的生物能更长时间存活,并在小组之间交流讨论,弥补自己装置的不足。

【磨课反思】

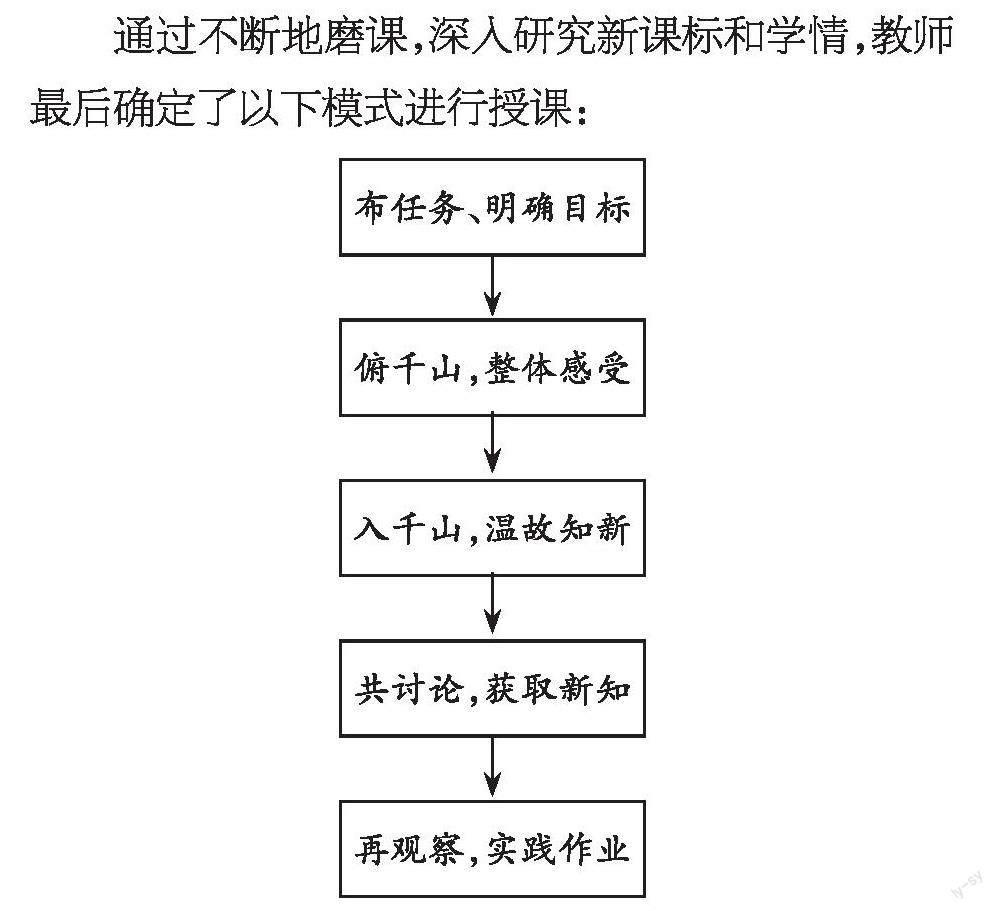

通过不断地磨课,深入研究新课标和学情,教师最后确定了以下模式进行授课:

[布任务、明确目标] [俯千山,整体感受] [入千山,温故知新] [共讨论,获取新知] [再观察,实践作业]

再次授课,教师的教学更加重视学生学习主体的地位,注重真实情境的创设,这节课的优点如下:

一是教师引导学生走入真实情境,使知识学以致用。以传统方式来教学生物多样性具有一定的局限性,主要是仅停留在书面知识和校园层面,无法真正做到将生物学与自然相结合。通过走入千山,学生不仅复习了以往植物多样性的有关知识,更好地理解了自然选择学说的知识,还能够概述出生态系统的成分。教师引导学生初步了解生态系统的多样性和多种生物类群共同组成生态系统,树立“生物与环境相统一”的生命观念,这些都是学生需要走入真实情境才能达到的效果。

二是教师以任务驱动引导学生自主探究,达成教学目标。再次授课以课前任务为导向,利用学生的旧知以及主观能动性,以学生为主体,以教师为主导,引导学生主动发现问题,解决问题。学生能将生物成分进行正确分类,也能自主发现问题所在,如“河流到底是不是非生物?”这一问题最后的小组讨论也是对本节课知识的应用。学生发现大生态系统中包含了小生态系统的课后研究讨论,有利于教学目标的辐射和延展。在教学目标的达成过程中,学生要预先自主学习;在实践过程中,学生要自主分析问题。所以,教师在平时的教学活动中也要积累丰富的知识,只有这样,才能拓宽学生的眼界。

三是跨学科实践任务,让学生自我提升。教师引导学生利用所学知识自制一个小生态系统,在理解生态系统的概念的同时,完成了“跨域”(即提升多学科知识的融合能力);在完成一个个实践目标时,完成了“跨越”(即提升知识整合与资源整合能力);在实现跨学科实践活动后的展示阶段,完成了“跨界”(即提升了自我知识展示和他人优势整合的能力)。跨学科实践任务,有利于学生自己和他人的共同提升。

教师对这节课进行了反复推敲,多次打磨,利用真实情境和对实践问题的探究、解决,提升了学生的自主学习以及动手能力,增强了学生爱祖国爱家乡的态度责任,树立了学生“生物与环境相统一”的生命观念,培养了学生比较、分析、归纳、建模的科学思维。

参考文献:

[1]郭孙黎.“生态系统运行离不开信息传递”情境教学设计与实践[J].生物学教学,2023(10).

[2]谭小艳.核心素养背景下如何促进学生深度学习的发生:以人教版生物学教材八年级下册“植物的生殖”为例[J].辽宁教育,2023(19).

[3]曹菁.促进学生主体参与自主构建的实践探索:以“生态系统的组成”为例[J].生物学通报,2023(6).

(责任编辑:杨强)