基于建筑信息模型技术的建筑电气管线施工研究

2024-01-18刘有灼

刘有灼

(辉虹照明集团有限公司,福建 福州 350001)

基于建筑信息模型技术(Building Information Modeling,BIM)的建筑电气管线施工具有重要的应用价值,通过实现电气管线施工过程的数字化、可视化、冲突检测和方案优化,不仅可以提高施工效率和质量,还可以降低成本和风险,促进绿色建筑的发展。本文以福建省福州市某建筑工程电气管线施工为研究对象,深入探讨基于BIM 技术的建筑电气管线施工研究,研究成果为推动建筑行业的可持续发展提供参考。

1 工程概况

福建省福州市某建筑工程总建筑面积为的50 239 m2,为装配式住宅楼,地上共33 层,地下1 层,地下室层高为3.8 m,首层为架空层,层高为4.5 m,标准层为3.3 m。标准层采用预制叠合楼板,预制楼梯等预制构件。施工的电气专业管线包括电力管线、照明管线、弱电管线和声光报警管线,管线的直径为20 mm。由于项目的电气管线具有线路复杂、分布范围大、与其他专业管线交叉碰撞现象严重等特点,对BIM 软件的功能和计算要求严格,综合分析现有建筑电气管线施工类BIM 软件,如表1 所示,研究确定鸿业BIM Space 作为BIM 技术平台进行模型的创建和施工阶段的交互指导。

表1 不同施工类BIM 软件在建筑电管线应用中的优缺点对比

2 基于BIM 技术的施工阶段建筑电气管线碰撞检测

在建筑电气管线的施工过程中,由于电气管线的布置复杂,与其他专业管线存在交叉、冲突和碰撞等现象,因此,管线碰撞检测是电气管线施工中非常重要的环节。在传统的建筑电气管线施工中,基于电脑辅助绘图系统(CAD 软件、天正建筑软件等)的二维图形管线检测方法,存在着信息不对称、协调不顺畅、资源浪费等一系列问题,导致管线碰撞检测需要耗费大量的人力、物力和时间,而且容易出现漏检、误检等问题[1]。相比传统的电气管线施工方法,基于BIM 技术的碰撞检测具有很多优势,BIM 软件可以构建电气管线的三维模型,这个模型提供了直观、全面的电气管线布局、走向等信息。

BIM 模型不仅仅是一个自动化检测工具,更是一个管线碰撞问题解决工具。它可以实现自动检测专业内部的碰撞问题,如构建尺寸有误、构建间重叠、净空不能满足使用功能等,以及专业之间的碰撞问题,如机电管线与结构碰撞、机电各专业管线间的碰撞等,避免了人为因素导致的漏检、误检等问题,从而提高检测的准确性和可靠性[2-4]。BIM 技术还可以借助各专业的数据链接,实现各专业之间的信息共享和协同工作,对检测到存在碰撞问题的电气管线提供进一步优化设计方案,避免专业内部的冲突和专业之间的碰撞,指导施工人员更好地进行实际操作,从而减少设计变更和施工返工,提高施工效率和质量。

3 基于BIM 技术的施工阶段建筑电气管线质量管控方式

结合福建省福州市某建筑工程电气管线的施工,为了更好地对建筑工程电气管线施工质量参与主体、施工过程、施工质量进行描述,提出了以BIM 技术为基础的POP 施工质量管理模式(Product 施工产品、Organization 责任人、Process 施工产品过程),具体如图1 所示。

图1 POP 施工质量模式示意图

POP 管理模式能够将建筑电气管线3D 模型与施工过程、产品质量等因素组合起来,构建信息共享更加方便的质量模型,有助于建筑电气管线安装工程的施工管理和设计可视化[5]。结合BIM技术和POP 模式可以将建筑电气管线质量控制信息集成于实体对象里,做到虚拟和真实世界的1:1匹配。由此建立了POP 和BIM 技术相结合的建筑电气管线施工质量管理模型,提高了施工质量的控制力度。与此同时各参建单位能够借助BIM 和POP 质量管理模式对质量信息进行精准记录,并参考对应的影像、图片、文字信息等来增强施工现场质量记录的精确度。通过引入BIM 技术,可以在三维模型里直观、快速、准确的定位出质量管理目标,在很大程度上增强了信息共享传递的速度和精度,同时可以得到尽可能完整的质量信息,有利于整体工程实际情况的掌握。

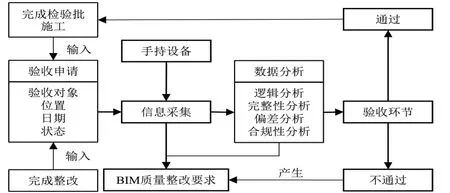

由于建筑工程在施工过程中外界环境、各种影响因素是不断变化的,故更多类型的便携式移动端手持设备逐渐用于管理施工现场,如手机、平板等。对于BIM 技术下建筑电气管线施工质量管理存在的信息不准确、收集信息不及时等现象,引入手持设备对当前BIM 建筑电气管线施工管理模式进行优化,得出了与手持设备相结合的BIM POP 建筑电气管线施工现场管理模式,具体流程如图2 所示。在新模式中手持设备能够进行现场取证,实时动态采集施工信息,并将信息反馈到BIM 模型中快速进行核对,同时通过施工信息的完整性、逻辑性、是否存在偏差、是否符合规定来判断是否进入验收环节,若不符合则返回BIM 模型中进行校正,保证了质量信息的准确性和搜集速度,能够防止出现现场管理者的主观、随意判断以及自由裁量权。与此同时,以建筑电气管线质量管理新模式为基础研发出了手持设备和BIM 技术相结合的建筑电气管线施工现场质量管理系统。

图2 引入手持设备的BIM POP 建筑电气管线施工现场管理模式

4 基于BIM POP 的建筑电气管线安装质量控制系统

4.1 系统结构模型

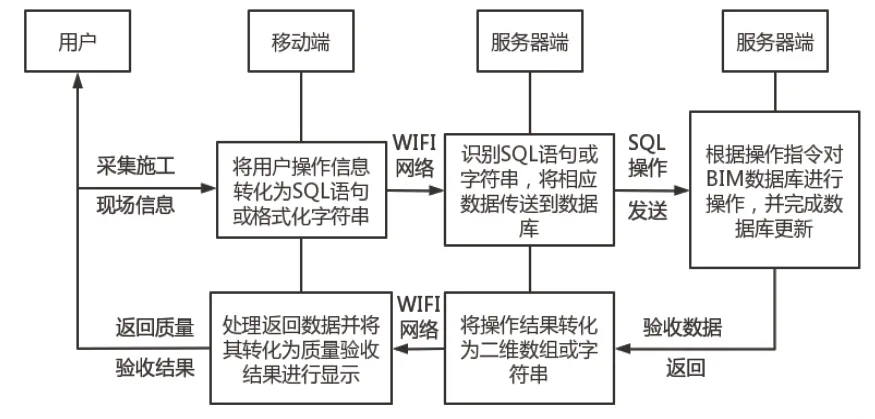

图3 为基于BIM POP 的建筑电气管线施工质量控制系统,其主要组成为BIM 数据库、服务器端和移动端。

图3 BIM POP的建筑电气管线施工质量控制结构系统

使用者在施工现场通过移动设备进行电子取证,获取施工质量相关数据。BIM 数据库和移动端相互连接的接口即为服务器端,其主要功能为输送质量取证信息。使用者可在图3 系统模型里通过移动设备电子取证施工现场相关质量信息,并借助后台BIM 模型和服务器端来更新传递数据。基于这一系统模型,能够进一步电子信息化工程质量验收过程,优化了建筑电气管线质量验收数据管理以及施工质量验收的效率。

4.2 系统功能模型

按照应用场景的不同施工现场质量管理系统功能主要分为两个部分,分别是后台数据管理和前台现场取证。对于前台现场取证部分,即使用者在质量验收时通过手持设备收集现场质量相关信息的过程,通常包括对施工质量的检查、测试和记录,为后续的质量管理和验收提供可靠的数据支持。在后台数据管理部分,即使用者通过后台的BIM 模型管理质量验收信息的过程。通过将BIM 模型与施工现场质量信息相结合,管理者可以更加全面和准确地了解施工质量情况,并对其进行有效的管理和控制。

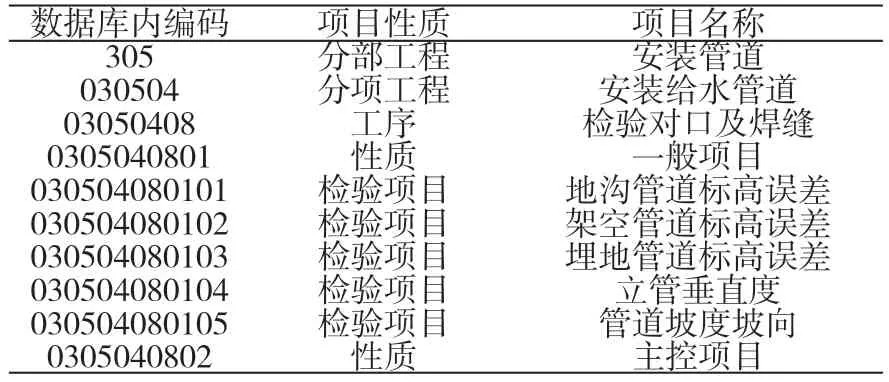

在质量取证信息的有效管理过程中,必须考虑到涉及大量图片和文本信息的情况,因此这一过程需要后台主机的支持才能顺利开展管理工作[6]。通过采用信息的结构化列表,能够将后台BIM 模型与前台所获取的质量取证信息紧密联系起来。后台将技术人员在现场借助手持设备获取的质量取证文本、图片等信息传输到服务器后,系统能够自动将信息与匹配的BIM 模型构件进行关联并绑定,达到高效数字化质量验收取证信息的管理,确保了数据信息的准确性和可靠性。质量控制点在这一过程中起到至关重要的作用。为了达到后台BIM 模型构件和前台质量取证信息之间的紧密关联,结构化处理质量控制点是必不可少的一步,如表2 所示为某工程结构化处理管道质量控制点后所得结果。

表2 结构化处理管道质量控制点

4.3 应用效果

对于项目中建筑电气管线工程质量取证数据的管理,因为数据信息量较为庞大,在管理时需要借助后台主机,通过构建详细的列表将后台BIM 模型和前台手持设备获取的数据联系在一起。当工作人员借助手持系统收集并传输至质量验收后台服务器时,BIM 模型构件对相关信息进行自动绑定,从而达到数字化管理工程质量验收数据的目的。

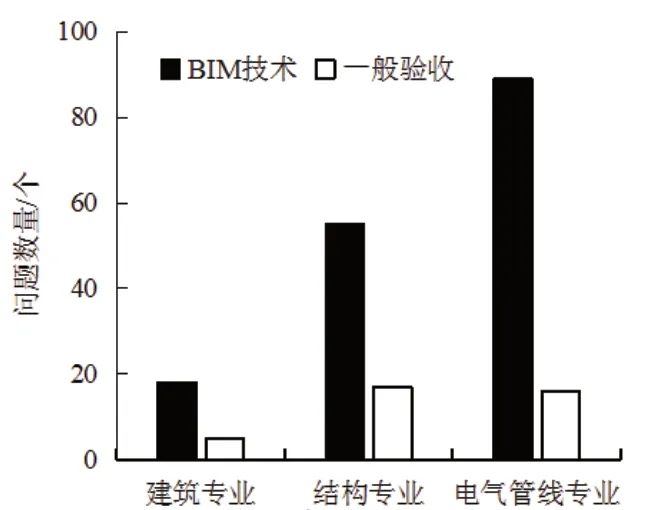

通过对比使用BIM 的机电施工质量控制结构系统和通常情况下验收发现的各专业问题数量,能够得出前者能够发现更多项目中存在的问题并对其进行优化。从图4 中能够得到,此次项目第一次验收中发现的建筑电气管线专业问题占全部专业总问题数的90%,数量最多,大于通常验收情况下所发现的问题,有利于技术人员的改正和更新,提高工程的整体质量,使后期各专业存在的问题均大幅度的减小,这说明通过BIM 技术和手持移动设备能够提高建筑电气管线工程施工验收质量,将工程中更多的问题暴露出来,减少后续的返工。

图4 使用BIM 的机电施工质量控制结构系统与一般验收结果对比

5 结语

在建筑电气管线安装施工过程中,BIM 技术的可视化特性能够将建筑电气管线以更加直观的方式呈现出来,在管理可控性、专业协同性和提高施工质量和效率上具有显著优势。BIM 技术的引入改变了传统基于图纸的建筑电气管线安装模式,通过先建立模型,将信息进行结合,做到一体化施工分析,避免施工过程中可能出现的管线碰撞等问题,减少返工和浪费,提高施工质量和效率,为决策者提供更全面、准确的数据支持,提高决策效率。总的来说,BIM 技术在建筑电气管线安装施工中的应用可以帮助实现更高效、精确的施工管理,提高项目的质量和效益。随着BIM 技术的不断发展和完善,其在建筑电气领域的应用前景将更加广阔。