基于TOPSIS 熵权法动态测评西部12 省区市公共服务水平

——来自个人全生命周期理论的指标构建

2024-01-18王秋敏

王秋敏

(甘肃政法大学公共管理学院 兰州 730070)

党的二十大报告提出:提高公共服务水平,增强均衡性和可及性,扎实推进共同富裕[1]。2021 年12 月,《国家“十四五”公共服务规划》提出社会发展与公共服务的主要指标,其中包括幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶和文体服务保障8 个类别,共22 个指标。2022 年10 月,国务院办公厅发布《关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的指导意见》,首次提出推进“个人全生命周期”相关政务服务事项“一件事一次办”。围绕个人从出生到身后全生命周期,为人民群众提供新生儿出生、义务教育、就业服务、医疗卫生服务、扶残助困、住房保障等集成化办理服务,减少群众办事跑动次数,提高公共服务的可及性[2]。实现公共服务现代化是实现国家治理现代化的前提,必然要求建立一个能够体现现代化的公共服务体系[3]。当前,我国公共服务发展面临着不平衡、不充分的问题,西部地区的公共服务水平与东部地区差距显著,共同富裕的难度、痛点、着力点仍然在西部。面对经济社会发展的新形势和新挑战,进一步完善西部地区公共服务体系,提升公共服务能力,应运用科学的方法评价西部地区公共服务水平,把握西部地区公共服务存在的短板弱项,切实提出解决路径,为推动西部地区公共服务长远发展,提升公共服务保障水平,满足人民群众美好生活需要迈出坚实步伐。

一、文献综述

关于公共服务评价指标体系、评价内容和评价方法,国内外学者尚未形成共识。在评价指标体系方面,安体富基于地区差别视角,构建了4 个维度、25 个指标的评价体系,运用综合评价法(Comprehensive Evaluation)对我国公共服务进行评价[4]。吕丹等基于公共服务均等化和生态建设设置了基本公共服务均等化指数,包括人均住宅面积、人均道路面积等指标,并改进熵值法确定指标体系的权重[5]。于勇等采用2 轮专家评分法对初拟的各指标进行打分,并根据指标得分的均值和变异系数的大小进行筛选,确定了基本公共服务可及性、基本公共卫生服务实施和公共卫生服务结果3 个一级指标、17 个二级指标与47 个三级指标[6]。刘锦枌等基于佛山市南海区养老基本公共服务标准化试点探索养老基本公共服务标准体系建设,提出了“通用基础、服务提供、支撑保障和服务评价”4 个标准子体系[7]。尤莉莉等以效果为导向,通过现场访谈、德尔菲法和逻辑分析法构建了包括项目投入、执行和效果3 个一级指标、20 个二级指标和54 个三级指标,对国家基本公共卫生服务进行评价[8]。

在公共服务评价内容方面,E.S.Savas 提出公私部门竞争提高公共服务水平,政府应当将部分公共服务转移给第三部门或私营部门[9]。Weber J等对公共服务可及性进行评价,将交通拥挤、服务的开放时间等要素纳入可及性的范围,基于个人行为完善了公共服务可及性的概念,进一步丰富了公共服务的评价标准[10]。国内学者还从微观层面对农村公共服务、公共文化服务、医疗卫生服务等多方面进行评价。柳劲松基于31 个省区市农村地区的数据,对农村基本公共服务能力进行地区差异评价,结果表明大多数省区市的农村地区,其基本公共服务能力差距较大,财力的非均等化仍然是最大障碍[11]。刘大伟等基于新时代满足人民美好精神文化生活的需要,提出公共文化服务绩效评价的多维结构转向,提出评价主体转变、评价指标转变和评价重心转变[12]。睢党臣等改进Servqual 模型,构建了有形性、可靠性、响应性、保证性、移情性和透明性6 大维度评价农村公共服务水平,结果表明,农村公共服务质量较低且农民对公共服务的期望与感知间存在差距[13]。段巍等在研究中国式城镇化时提出西部和东部地区在2010 年后呈现出公共服务主导的特征,地方政府间公共服务支出效率均等化是改善居民福利、提升GDP 水平的有效手段[14]。

在公共服务评价方法方面,Tsou 等将12 个单项基本公共服务构成的“综合公平指数”与Moran’s I 指数结合进行空间自相关分析[15]。Simon Griffiths提出应从公共服务的供给机制、供给方式、公平性以及绩效来评价公共服务水平[16]。王新民等基于层次分析法确定的指标权重, 并运用灰色关联综合评价模型对我国基本公共服务均等化水平进行实证分析[17]。杨林等运用DEA 和Tobit 两步法比较地方公共文化服务财政支出效率,并构建了多元线性回归模型,综合分析了地方财政公共文化服务支出效率的影响因素[18]。朱艳鑫等运用DEA 模型(数据资料包络分析),对31 个省区市文化事业的投入产出效率及纯技术效率和规模效率进行测评,并提出针对全国、西部基层和东部地区提升公共文化服务的路径[19]。杨黎婧基于三维机制的整合性框架,提出了公众参与政府绩效评价的悖论、困境与出路,提出应充分考虑公共行政实践的多样性和复杂性,将人民满意与政府本位价值相结合,优化政府效能评价[20]。马慧强等基于SEM 和IPA模型,以平遥古城为案例对旅游公共服务游客满意度进行测评, 通过SEM 模型将游客满意度评价模型进行拟合,IPA 模型测度各项指标的权重与满意度[21]。

纵观国内外学者的研究,公共服务评价指标体系较为完善,指标内容较为丰富但缺少基于幼年、成年和老年等个人生命全周期的指标体系评价。评价内容集中于基本公共服务、医疗卫生服务、公共文化服务、公共体育服务等层面。评价方法多样,包括层次分析法、DEA 等方法,但运用TOPSIS 熵权法综合评价公共服务水平的较少。综上所述,本文基于个人全生命周期理论,运用TOPSIS 熵权法对公共服务水平进行动态综合评价。

二、研究设计

(一)指标构建

生命周期理论由卡曼于1966 年首先提出。个人全生命周期是指个人在一生中经历的各个阶段,包括婴儿期、幼儿期、学龄期、青少年期、成年期、中年期和老年期。这一理论起源于社会学领域,旨在探讨个人在不同阶段的生活需求和发展任务,以及社会对个人的支持和帮助,将其引入到公共服务领域可以更好地衡量公共服务水平。以时间为轴,将个人生命划分为不同的阶段,在个人的不同阶段有不同的发展任务和生活需求,同时社会对个人的支持和帮助在不同阶段也有不同的形式和侧重。主要包括:第一阶段为幼有所育,针对婴幼儿期的服务,包括婴幼儿照护、早期教育等,以满足婴幼儿的生理和心理需求;第二阶段为学有所教,主要针对学龄期的服务,包括义务教育、职业教育等,以满足学生的学习需求和发展任务;第三阶段为劳有所保,针对成年期的服务,包括就业保障、医疗保障等,以保障成年人的生活和健康;第四阶段为住有所居,针对所有年龄段的服务,包括住房保障、城市规划等,以提供良好的居住环境;第五阶段为居有所乐,主要针对所有年龄段的服务,包括文体服务、文化休闲等,以满足人们的文化和娱乐需求;第六阶段为病有所医,针对所有年龄段的服务,包括医疗保健、疾病预防等,以保障人们的健康;第七阶段为弱有所扶,针对弱势群体的服务,包括残疾人、失业人员等,以提供特殊的支持和帮助;第八阶段为老有所养,针对老年人的服务,包括养老保障、医疗护理等,以保障老年人的生活和健康。如图1 所示。

图1 研究理论图

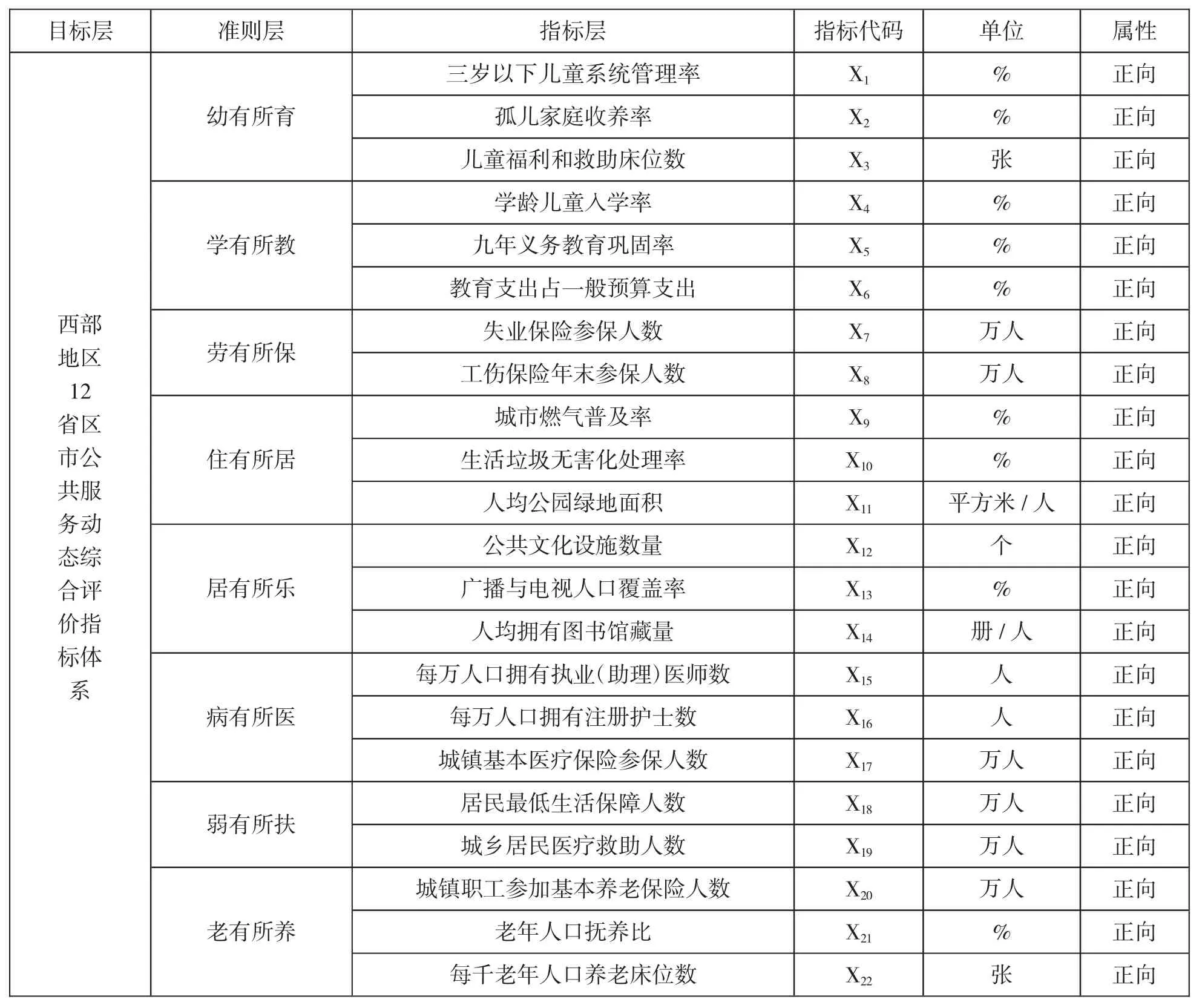

本文基于指标体系构建的科学性原则、系统性原则和可操作性原则,参照《国家“十四五”公共服务规划》提出的社会发展与公共服务基本目标,构建了西部12 省区市公共服务水平评价指标体系,从个人全生命周期将公共服务划分为幼有所育、学有所教、劳有所保、住有所居、居有所乐、病有所医、弱有所扶、老有所养8 个维度22 个指标。如表1 所示。

表1 公共服务水平综合评价体系

(二)评价方法

本文运用TOPSIS 熵权法评价公共服务水平。TOPSIS 熵权法是一种综合评价方法,通过综合考虑属性之间的相互关系和引入熵权法来确定属性权重,能够提供相对客观、全面的评估和排序结果。TOPSIS 熵权法更加强调对数据的分析和量化,可以根据实际情况进行灵活调整和应用,具体步骤如下:

1. 将各评价指标进行归一化处理。其中xij表示i中的第j个评价指标的取值,x*ij表示i中第j个评价指标的归一化值:

2. 计算评价指标的权重,其中,wj表示第j个评价指标的权重,n表示评价指标的数量:

3. 计算理想解和负理想解,其中,A+表示理想解,A-表示负理想解,wj表示第j个指标的权重,x*ij表示i中第j个评价指标的归一化值。

4. 计算备选方案与理想解和负理想解之间的距离,其中Di+表示i 与理想解之间的距离,Di-表示与负理想解之间的距离:

5. 计算相对接近度:

三、评价结果分析

(一)总体趋势

采用TOPSIS 熵权法计算2012—2021 年西部地区公共服务水平综合指数(见表2),该方法假定随机变量X 的核密度函数为:

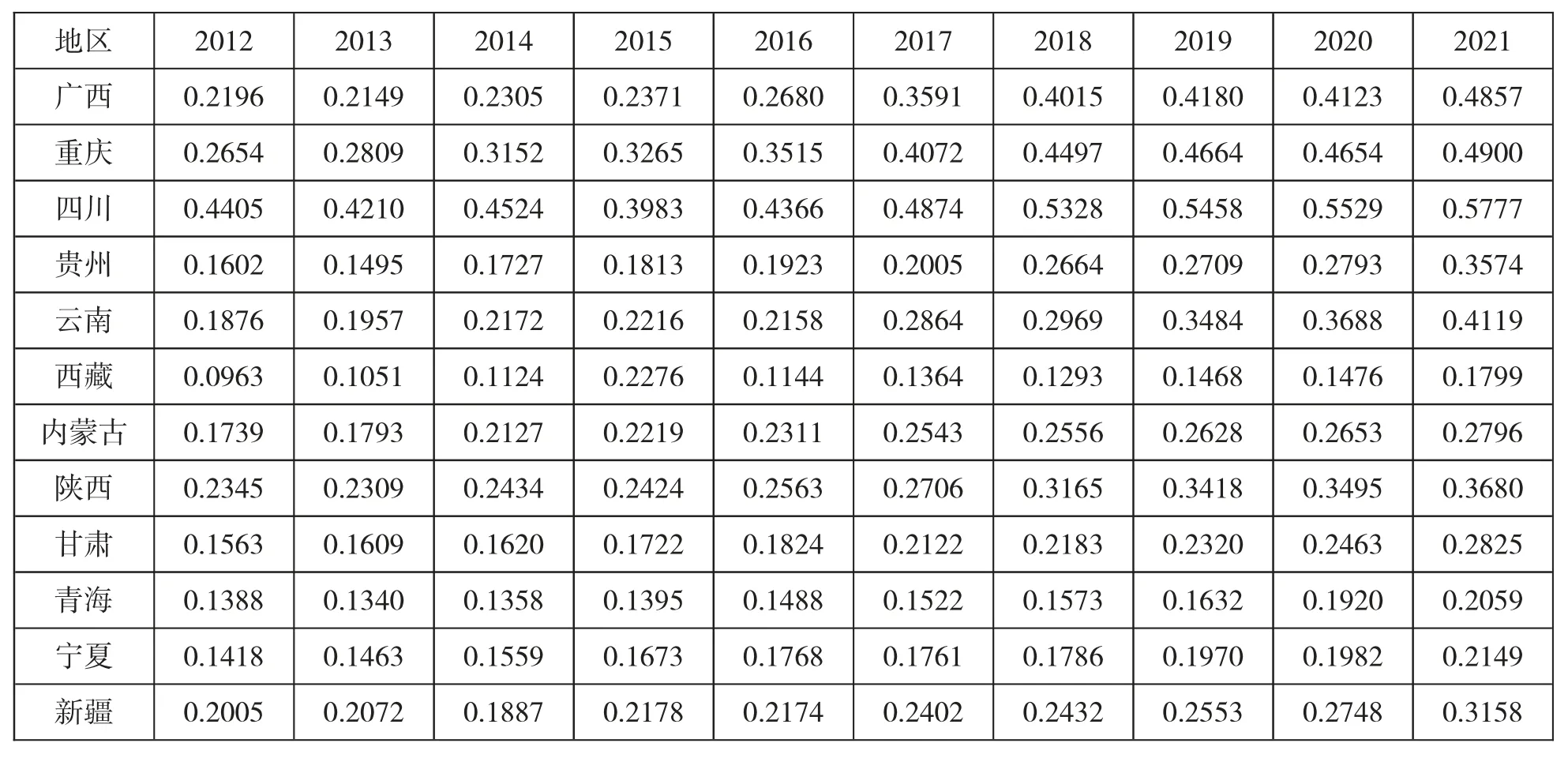

表2 西部12 省区市公共服务水平综合指数(2012—2021)

xi为独立同分布观测值,为平均值,K 为核密度,h为带宽,带宽值设置较小以保证较高精确度。核密度函数多用于加权或平滑转换,本文采用高斯核密度进行估计分析,核密度图显示,我国西部12 省份整体公共服务最低水平从2012 年0.14 到2021 年0.17,呈显著上升态势。在2012—2021 年内,核密度曲线宽度在增加,说明公共服务水平差距在扩大。核密度曲线高度下降,区域内各省区市间公共服务发展较分散。核密度曲线从2017 年起呈现由单峰走向多峰的情况,表明大部分省区市处于稳步发展状态,公共服务水平呈现多极化趋势。

(二)区域发展差异

在2012—2021 年样本考察期内,公共服务综合水平均值由高低次序排列分别为四川0.4845、重庆0.3818、广西0.3247、陕西0.2854 和云南0.2750,这5 个省区市的公共服务综合指数都在0.25 以上。公共服务综合水平较低的3 个省区为西藏0.1396、青海0.1568、宁夏0.1753,均低于0.2。甘肃、新疆、内蒙古和贵州的公共服务综合指数介于0.2~0.25 之间,实现公共服务优质高效还有很大的发展空间。从区域分布来看,西南地区的平均值1.8287 高于西北地区的平均值1.2897。我国公共服务自西南至西北的发展压力逐渐增大。在2012—2021 年间,西南地区各年份公共服务水平均高于西北地区0.3 以上,且两大地区公共服务水平动态演变趋势与各地公共服务发展水平基本走势相吻合。随着年份递增,除2016 年差距小幅减小外,总体上西南地区与西北地区的公共服务水平差距不断增大。从省际内部来看,西南地区省际差距较为突出,西南地区公共服务水平最高的为四川(0.4845),最低的为西藏(0.1396),两者差距为0.3445。西北地区公共服务水平最高的为陕西(0.2854),最低的为青海省,两者相差0.1286。

(三)发展类型差异

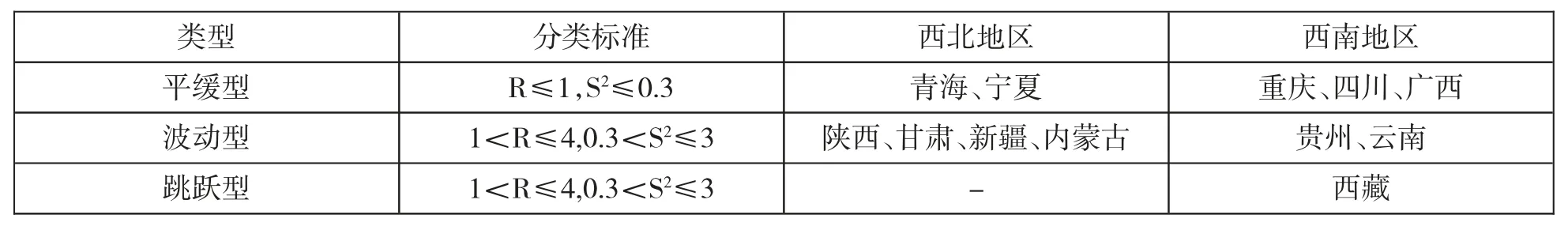

对西部地区12 省区市公共服务水平综合指数进行排序,并计算期间的最大序差和方差(见表3)。按照田时中等对公共服务区域类型的划分以及最大序差和方差的计算结果将12 省区市的公共服务水平分为平缓型区域、波动型区域、跳跃型区域[22]。其中,将R≤1 且S2≤0.3 的区域划分为平缓型区域,1<R≤4 且0.3<S2≤3 的区域划分为波动型区域,R>4 且S2>3 的区域划分为跳跃型区域(见表4),其中R 为最大序差,S2为方差。

表3 西部12 省区市公共服务水平综合排名

表4西部12 省区市公共服务发展类型

平缓型区域(R≤1,S2≤0.3)在我国西部地区分布较为均匀,西北地区为青海和宁夏,西南地区为重庆、四川和广西3 省区市。其中,四川和重庆的公共服务水平一直为西部地区第一和第二,是发展最为平缓的。广西、陕西的公共服务水平一直在3—5 名内波动,云南后来居上,自2019 年稳定在第4。宁夏、青海和西藏排名较低,在10—12 名之间波动。波动型区域(1<R≤4,0.3<S2≤3)覆盖到西部地区6 省区市,覆盖范围较广,主要集中在西北地区,包括西北地区的陕西、甘肃、新疆和内蒙古,西南地区的贵州和云南,在这些省区市中,最大序差介于1 到4 之间,方差介于0.3~3 之间,波动虽大于平缓型区域,但总体来说相对稳定。跳跃型区域(R>4,S2>3)覆盖范围最少,在12 省区市中只有西藏,跳跃型区域最大序差高于4,方差大于3。西藏在2015 年曾位于第5 名,但其他年份的排名一直靠后,排名波动幅度和变化范围较大。总体来看,在平缓型区域和波动型区域中,西南地区的公共服务水平高于西北地区的公共服务水平。

四、结论及展望

本文基于个人全生命周期理论,运用TOPSIS熵权法对西部地区12 省区市的公共服务水平进行动态综合评价。结果表明,在总体趋势层面,西部地区12 省区市整体公共服务最低水平呈显著上升态势,但在2012—2021 年公共服务水平差距在扩大且区域内各省区市间公共服务发展较分散。大部分省区市处于稳步发展状态,但公共服务水平呈现多极化趋势。在区域差异层面,公共服务综合水平由高低次序排列分别为四川、重庆、广西、陕西和云南,西藏、青海和宁夏公共服务综合水平较低,西南地区的公共服务水平高于西北地区的公共服务水平,我国公共服务自“西南—西北”的发展压力逐渐增大,实现公共服务优质高效还有很大的发展空间。在发展类型差异层面,根据最大序差与方差分类,青海、宁夏、重庆、四川和广西属于平缓型区域,陕西、甘肃、新疆、内蒙古、贵州和云南属于波动型区域中,西藏属于跳跃型区域,平缓型区域和波动型区域在西部12 省区市中分布最广。基于上述结论,本文剖析原因并提出展望:

(一)从总体趋势来看,经济发展水平是影响公共服务水平的重要因素,政府投入不足是重要原因,供给机制不完善是短板弱项。西部地区经济相对落后,公共服务水平也相对较低。近年来,西部地区经济快速发展,政府投入也逐步加大,这为公共服务的发展提供了有力支持,从而导致公共服务水平呈现上升趋势。然而,我国西部地区公共服务供给不均、地区差距明显等问题一直存在,区域内各省区市发展较分散,水平差距依然存在,并且差距在扩大,原因有三:一是区域基础设施建设不平衡。西部地区地势与交通等基础设施条件较为复杂,建设难度较大。加之历史遗留问题和发展阶段不同,导致地区基础设施建设水平存在较大差异,进一步影响了公共服务的提供和发展。二是财政投入不足。财政资金在公共服务领域中起到重要的支持作用,而财政投入不足则限制了公共服务的提供和发展。一些相对贫困的省区,由于财力不足,难以在公共服务领域中有效投入,导致公共服务水平不高。三是公共服务供给机制不完善。区域内各省份公共服务供给机制不同,服务质量和范围各异,且供给结构不合理。在服务方式、服务对象和服务内容等方面,缺乏有效的统筹和协调,导致公共服务水平差距加大。

(二)从区域发展与发展类型差异来看,西南地区相较于西北地区公共服务水平相对较高,这得益于地理位置、文化传统、政策倾斜和规划指引等多方面的因素。一是地理位置和经济发展水平的差异,西南地区具有重要的地理位置优势,处于中国内陆腹地,是中国与东南亚、南亚地区的重要交通枢纽,交通便利程度高于西北地区。同时,随着西南地区经济实力的增强,政府投入也相对较高,为公共服务提供了强有力的财力支撑。二是文化传统的差异,西南地区的多数省份在历史上就享有比较优越的贸易与交通条件。所以,这些地区的社会文化和利益纽带相对紧密,政府与社会之间的合作比较顺畅,社会公共服务水平相对较高。相比之下,部分西北地区多属于内陆地区,自然与社会经济条件上相对不利,制约了公共服务水平的提升。三是政策倾斜与规划指引,近年来,政府加大了西南地区的政策倾斜力度,推进了西南地区的经济转型和现代化建设,使得西南地区公共服务水平得到了进一步的提升。在规划指引上,国家明确提出西部大开发并提高公共服务水平的目标,但不同地区规划和政策的具体落实情况和政策协同程度存在较大差异,导致了公共服务水平在不同地区的差异。

因此,应适当增加政策支持力度,鼓励各主体参与公共服务建设,创新优化公共服务供给模式。一是政府应建立西部地区专项补助基金,对西部地区的公共教育服务、医疗卫生服务、文体机构建设等进行资金补贴,逐步加大财政、技术等要素的投入力度。二是政府应鼓励企业、社会等主体进入西部地区公共服务领域,实行支持优惠税收政策和解决“融资难、融资贵”的政策,利用公共服务体系建设的机遇,实现公共服务与西部地区产业的融合发展,提高公共服务与区域经济的互动效应。三是改变传统的公共服务供给方式,推进“互联网+公共服务”模式与公共资源整合与共享,打破“信息壁垒”,建立“公共服务平台”,形成政府部门左右协同、上下联动、内外合作机制,实现跨部门跨层级公共服务信息交流共享,建立“数据共享、信息共享、资源共享”的新型公共服务管理模式,提高公共资源的利用效率和运作效益,提升公共服务水平。