数字化审计的底层逻辑与实现路径

——基于国家审计视域

2024-01-17谢佩帛谢清华副教授王嘉发覃月明

谢佩帛,谢清华,2(副教授),王嘉发,2,覃月明

一、引言

审计的数字化转型是实现审计高质量发展的重要路径,也是实现审计在国家治理体系和治理能力现代化中发挥积极作用的重要抓手。2021 年财政部发布的《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出,把推进审计工作的数字化转型作为提高审计质效、降低审计风险的重要手段;党的二十大也明确要求把我国的制度优势更好地转化为国家治理效能。中国特色社会主义制度优势依靠党和国家战略、方针、政策的贯彻执行来普及和推动,而国家审计是保障国家战略、方针、政策贯彻执行的重要治理工具,理应更好地发挥审计治理效能,推动我国治理体系和治理能力现代化。数字技术与审计的融合,推动审计思路、审计领导体系、审计管理制度、审计工作方法和审计整改落地等审计工作自觉地进行自我革命。一方面,数字审计开辟了新的审计境界,数字技术工具的运用使得提供有限保证的抽样审计逐步转化为提供精准保证的全覆盖审计。在数字技术的推动下,审计全覆盖的内涵更为丰富:既体现为样本空间全覆盖,也体现为样本发展变化过程的全覆盖;既体现为审计前的指导、引导、辅助的全覆盖,也体现为审计中的监督和审计后的评价、问责、披露和整改的全覆盖;既覆盖被审计单位的经济效益,也覆盖被审计单位的社会效益和外部效益。另一方面,数字审计促进了审计的数字化转型,形成了新的审计范式。审计使命由经济监督扩展为包括经济监督、政策推动、腐败治理和社会建设等在内的职责。

随着审计职责使命的扩大和审计边界的模糊,以及对审计的高期望和高要求,特别需要一个严谨的审计理论体系,以指导审计实务在主责主业的基础上更好地服务国家治理。因此,本文以国家审计为视域,结合国家审计的目标和中国式现代化的要求,剖析数字化审计的底层逻辑,从国家审计的不同目标或者目标体系中,透过现象目标,分析国家审计的初衷目标,以及数字化审计对国家审计初衷目标的演化规律,促进数字化审计在服务国家治理的大目标下实现审计理论和实务的高质量发展。

委托代理理论作为研究审计的经典理论,是建立在不信任的基础上研究审计规律的,力求通过审计这一外部机制对不信任导致的道德风险和逆向选择行为进行有效监督,以帮助委托人采取有效的激励和监督手段对代理人进行管理。而数字化审计运用区块链、大数据等现代工具和通用大模型等技术,在信任的基础上更多地聚焦于对代理人的指导和建设作用。因此,跳出经典的审计理论——委托代理理论,以信任理论为理论基础研究大数据审计的底层逻辑,对认识经典审计理论的应用局限和精准理解大数据审计的规律,具有重要的理论意义和现实意义。本文可能的创新点在于:第一,经典审计理论是基于信息不对称解释审计存在的理由和审计运行的机理,而本文基于信息对称的新场景,不但分析了新场景下经典审计理论的不适应性,而且拓展了信任理论的应用领域;第二,以往研究数字化审计的文献侧重数字化审计工具的运用,而本文跳过数字化本身,通过数字化构建信息对称的应用场景,从审计的初衷出发,探索数字化审计的底层逻辑;第三,相对于社会审计和内部审计,国家审计的大数据特征更为明显、数字技术运用更为成熟,本文以国家审计为视域探索数字化审计,可以从更宏观的角度探索数字化审计底层逻辑的实现机理,探索的实现路径将更科学和严谨。

二、文献综述

既有文献对数字化审计的研究仍处于起步阶段,聚焦数字化审计的内涵,较少涉及数字化审计理论机理研究,更未尝试基于信任理论剖析数字化审计的底层逻辑。

1.数字化审计内涵的相关研究。数字化审计是将计算机运算技术运用于审计作业,学术界基于不同视角赋予数字化审计不同的内涵。

一是基于计算机运算技术发展趋势,从理论层面探讨数字技术与审计结合的新理念。牛艳芳等(2015)从平台业务关键过程域及影响因素两个层面构建了相对完善的指标评价体系,为提高我国政府数字化审计平台运营管理的有效性提供了科学的评价思路。鲁清仿等(2018)基于解构法律法规条款提出智慧审计概念,认为智慧审计是依托审计思维,借助计算机技术智能化完成审计分析、实现审计目标的过程。张庆龙等(2020)将内部审计数字化视为内部审计方法与流程的变革过程,通过数字技术运用提高内部审计的效率和效果。

二是基于计算机运算技术发展所带来的优势,从应用层面研究数字技术进步对审计工作的影响。对审计供给方而言,数字技术的运用可能取代审计师完成可自动执行的审计任务(Issa 等,2016),将审计师从大量重复和判断程度低的审计工作中解放出来(Huang 和Vasarhelyi,2019),提高审计质量(Fedyk 等,2022);但同时也对审计师计算机能力提出了要求,培养具备审计和计算机复合能力的高素质人才成为现阶段数字化审计高质量发展的重要一环。对审计需求方而言,数字化转型逐渐成为企业创新的重要增长点,企业在数字化转型过程中可能面临组织结构变革风险(戚聿东和肖旭,2020)、金融系统稳定性风险(Daníelsson 等,2022)等技术进步冲击,这会在一定程度上影响企业风险行为,对审计业务风险管控提出更高的要求;以大数据为基础的数字技术的运用促使内部审计向数字化与智能化转变(张庆龙等,2020),如何运用数据挖掘和数据分析方法高效发掘数据价值成为内部审计人员面临的关键问题(刘杰等,2019)。

2.数字化审计理论机理的相关研究。既有文献碎片化地研究了数字技术进步对审计工作冲击的作用机制。在数字技术进步的影响下,数字经济与实体经济深度融合,不仅改变了企业行为证据,更引发了审计取证方法的变革(谢志华和程恺之,2023)。数字技术的运用提升了被审计单位的重大错报风险与审计风险(杨德明等,2020),审计重点由数据真实性转向数据及系统安全性(高廷帆和陈甬军,2019),在数据采集、存储与处理分析三个阶段对审计人员的风险识别和风险应对能力提出更高要求(张悦等,2021)。耀友福和周兰(2023)基于供求理论和风险导向审计思维,发现企业数字化程度与年报审计师做出关键审计事项决策的谨慎性正相关。但是,鲜有文献系统地探赜数字化审计理论机理。房巧玲等(2023)基于动态能力理论,从审计资源协调整合、审计模式优化和审计知识螺旋上升三个维度证实了国家审计信息化赋能地区环境治理水平的提升。胡扬等(2023)基于技术信任视角探索区块链技术在国家审计中的应用,认为区块链从技术层面弥补了制度信任视域下国家审计的不足,增强了政府与社会间的信任,促进了国家善治。

3.信任理论的应用研究。信任理论在各领域的应用研究是学者关注的重点话题之一,研究成果颇丰。在宏观层面,赵新利(2022)基于信任理论提出可信中国形象塑造路径,即以共同目标和共同利益赢得国际社会的系统信任;马克思基于信任理论创立了货币信用论;李翌和李振(2022)延续并反思了马克思货币信用理论,从“中心化”程度和金融自由度两个维度对比分析了法定数字货币与基于区块链技术的私人数字货币的运行机理与信用机制,阐明了社会主义与资本主义市场、货币金融逻辑的差异。在微观层面,王有强等(2020)基于信任理论探究了互联网背景下医疗服务供给合作的新模式;李健和荣幸(2021)基于信任理论,通过多案例研究国内3家资助型基金会,从实践角度拓展研究信任关系对基金会资助绩效的影响;吴玉兰和陈佩芸(2020)则以大众点评为例,基于信任理论视角绘制第三方点评网站的消费文化图景。

4.研究评述。既有文献针对数字化审计内涵及其理论机理、信任理论应用研究取得的成果丰富,夯实了研究基础,为本文提供了进一步研究的方向。首先,既有文献聚焦数字化审计内涵相关研究,从理论层面探讨了数字技术与审计结合产生的新理念,同时从应用层面研究了大数据、区块链、人工智能等数字技术进步给审计工作带来的直接或间接影响,但没有系统研究数字技术对审计理论机理的影响;其次,传统审计理论基于信息不对称视角阐释审计存在的理由及实现机制,但在数字技术进步的冲击下,审计环境发生变化,少有文献探究数字技术对审计工作的影响机制,也没有基于信任理论视角探索数字化审计的理论机理。因此,本文基于信任理论分析数字化审计理论机理,系统深入探赜数字化审计的底层逻辑具有重要的理论意义和实际价值。

三、数字化审计底层逻辑的分析框架

委托人和受托人目标的不一致和信息不对称,使得受托人可能做出不利于委托人利益的行为,故委托人需要聘请第三方对受托人的行为和结果进行监督,优化对受托人的监督和管理。然而,在数字化转型的大背景下,现代数字技术手段和数字模型的使用,使得信息不对称的初始假设与现实的社会经济环境存在不一致性。随着大数据、区块链、大模型、深度学习、人工智能以及生成式人工智能等工具的广泛应用,信任体系和信任关系也发生了本质的变化,信任社会和透明社会正在形成。基于传统经典的委托代理理论解释数字化审计的底层逻辑存在局限性,需要在信任基础上重新考察数字化审计的逻辑规律,以指导数字化审计更好地服务经济社会发展。

1.理论基础。

(1)信任理论可行性分析。信任理论最早被运用于心理学和社会学,后来被广泛运用于经济学和管理学。马克思通过货币信任的方式研究信任在生产、交换、分配和消费等经济活动中的重要作用,并基于信任理论创立了货币信用论;部分学者基于组织视角研究了组织信任的基础、构建、作用和实现路径等,如典型的组织信任结构论、组织信任基础论等;现有学者开始基于信任基础跨学科研究声誉机制、制度、政策、文化、技术等在维护组织信任中的重要作用,产生了丰富的成果。通过文献梳理可知,从各种信任理论的阐述、演变和运用来看,信任理论主要关注以下三个方面。

第一,信任理论运用的前提条件。信任是一切社会活动的基础,各种技术的使用,各种政策、制度、方针的贯彻执行,各种计划、执行、评价、推广等均建立在信任的基础上。在市场经济时代,信任体系的完善是推动经济发展和社会变革的重要力量。技术信任成就了分享经济,制度信任成就了国家善治的伟大实践,人和组织的信任推动了企业及国家治理理念、治理体系和治理能力的变革。在国家层面,党和国家领导下的精准扶贫、数字化转型战略、反腐败斗争、和谐社会主义社会建设等战略实施,从政治上保障了符合人民预期的透明、负责、担当的信任政府的形成。在制度层面,国家治理体系和治理能力现代化推动了党的自我革命,一个法治政府和责任政府根据国家发展新阶段和人民美好生活需求标准,制定各项规划和制度,从政策上体现了制度信任。在行动层面,国家根据政策配套落实资金、项目、人员和责任,如精准扶贫、乡村振兴、数字化转型,从项目上体现了技术和能力信任。在新动能层面,通过国家审计等多样化监督和监督联合,保障了党的集中统一领导和审计全覆盖,把研究型审计贯穿于审计治理全过程和全领域,从资金上体现了人民信任。在资金层面,一方面,党和政府履行预算承诺,按照项目分配资金,为项目推进提供资金环境;另一方面,为了保障资金配置效率,通过审计监督形成“资金—责任—权力”完整约束激励链条。分析发现,我国宏微观的信任理念、信任体系和信任能力基本形成,随着数字技术的参与和运用,国家审计的前提条件将是信息对称,经典的信息不对称审计理论在中国式现代化治理中存在不完全适应性,运用信任理论指导国家数字审计实践符合当今我国国情。

第二,信任的分类。学者们主要基于信任对象和信任产生的机制对信任进行细分。从信用对象来看,现有文献主要研究了人际信任、系统信任和综合信任,在数字化转型的影响下,也有学者把信任分为人际信任、系统信任和数字信任。从信任的产生机制来看,有学者基于信任的本质把信任分为情感性信任和认知性信任,也有学者把信任划分为信任源和信任传递两个阶段。国家审计对象具有一定的特殊性,被审计主体的主要人员是通过国家正式的考试制度或者选派制度进入被审计单位的,其德、绩、能、勤等是经过组织认可的,基于上述“国家—制度—行动—新动能—资金”等环境的信任体系和能力剖析,本文研究的数字化审计信任属于认知性信任和系统信任,可以从信任源和信任传递两个阶段分析信任理论如何作用于国家审计。

第三,信任的影响要件。Rempel 等(1985)以组织信任为研究对象,把信任分为对上司的信任、对同事的信任和对公司的信任,个体因素、组织因素和管理风格等会影响组织信任。企业数字化转型促进了信息透明度的提高和机器学习预警模型的使用,有效降低了企业内部的委托代理成本,提高了企业目标和员工目标的一致性。根据理性人假设,为保障信任承诺的可信性,必须基于不信任的决策造成决策人超过预期的损失,因此决策各方对系统的信任是基于认知性信任的,而认知性信任必然要求形成值得信任的能力、具备值得信任的能力、具有值得信任的制度和管理保障体系,进而确保信任源可信和信任传递可信。数字政府为国家审计提供了专业可靠的数字平台,平台数据间的可验证性和时效性,以及在各种政务中的使用,确保了平台是可信的。数字平台接受审计,确保平台数据收集的全面性、真实性和有效性的能力是可信的。国家治理体系和治理能力现代化的实践活动表明数字治理体系也是可信的。

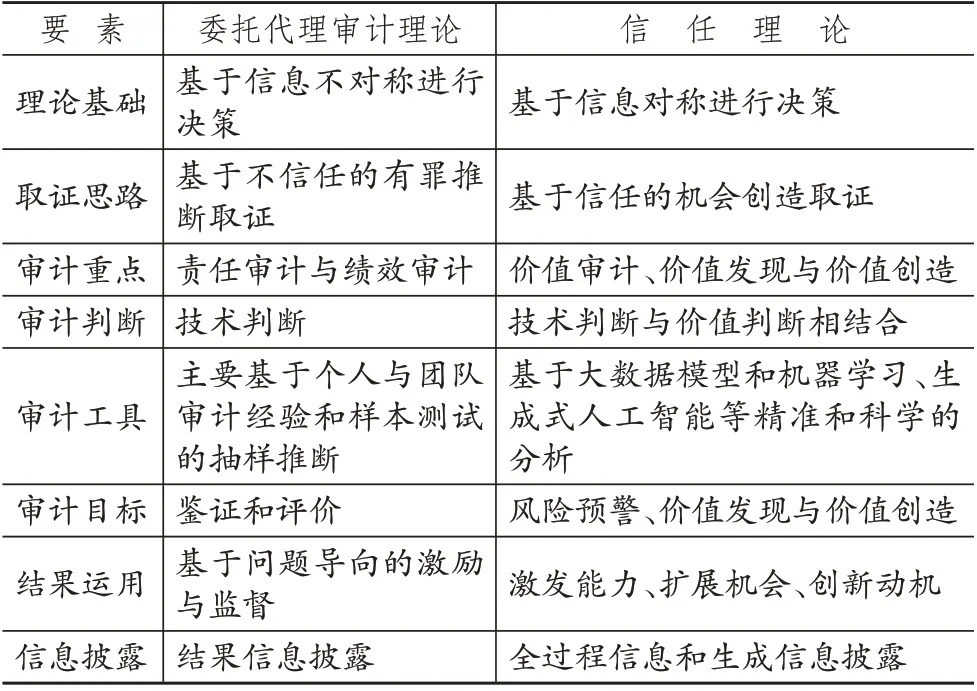

(2)信任理论与经典审计理论的比较。中国式现代化的特征和当今社会主要矛盾的呈现,更加证明了只有中国共产党才能发展中国,只有依靠党、信任党,在党的带领下,我国改革事业才能被推向新的高度。政治导向、方针政策内容、项目推进、专项资金去向等方面,都透视着我国的信任环境、信任意识、信任体系和信任能力已经基本形成。因此,研究国家治理的重要手段之一的国家审计,特别是数字化转型战略下的国家数字审计,如果继续机械地使用委托代理理论作为理论基础,将与现实环境、实践基础和价值追求等存在不适应性,特别需要以信任理论为指导,巩固党对审计工作的全面、统一、集中领导,把研究型审计贯穿于审计服务国家治理现代化的全过程。表1 展示了信任理论与经典审计理论——委托代理理论在理论基础、取证思路、审计重点、审计判断、审计工具、审计目标、结果运用和信息披露等方面的差异。

表1 经典委托代理审计理论与信任理论的比较

中国特色社会主义的实践活动和数字技术、数字平台的嵌入,使国家审计在数字化转型中基于信任理论基础的逻辑,具备实践条件、平台支持、技术保障和制度护航等有利条件,以信任理论为基础的审计逻辑将引领国家审计由风险导向审计向价值与风险双导向审计转变,推动以责任政府和有为政府为基本内容的信任政府形成。

2.分析框架。

(1)底层逻辑分析。探索数字化审计的底层逻辑,应该从审计的最终目的出发,结合现代化时代背景,追溯数字化审计存在的价值。

首先,需要认识国家审计的最终目的。国家审计作为经济监督的有效工具,在反腐败中发挥了重要作用,有效地保障了国家战略、方针的贯彻执行,成为国家治理体系中的重要工具。自2013 年开始,我国党和政府致力于推进国家治理体系和治理能力现代化,并探索出自我革命这一新的理论武器,把国家治理效能推进到一个新的高度。因此,数字化审计的目标是实现国家治理由能治向善治转变,即通过数字化审计,构建一个责任政府、能力政府和满意政府。责任政府要求政府代理人尽职尽责地履行代理义务,能力政府要求政府代理人能够尽职尽责地履行代理义务,满意政府要求政府代理人敢于自我革命、开拓创新地履行代理义务。

其次,需要明确数字化审计与责任政府、能力政府和满意政府之间的作用机制。根据福格行为模型的观点,一个行为的改变,需要动机、能力和触发条件三个要素。在信任理论的指导下,数字化审计不能对被审计单位进行有罪推断,而是跳出“怀疑”思维,走向“信任”思维,在信任的前提下帮助政府强化责任、提高能力、制造机会,促使责任政府、能力政府和满意政府的行为产生。因此,数字化审计可以通过价值发现激发动机,通过权力嫁接扩大能力,通过共享资源触发机会。

最后,需要解释为什么能够相信政府。数字化审计是建立在数字技术等先进智能技术、智能工具和智能模型基础之上的,一方面,形成的数字平台具有良好的展示系统,可以清楚地还原代理人的责任意识、能力状况和奋进精神,对代理人的德、能、绩、勤等进行量化评级,同时能够通过大数据实时展示代理人的现实工作态度、工作能力、创新和风险精神等指标,动态地接受社会各界的监督和关注;另一方面,数字模型、人工智能模型、深度学习模型和生成式人工智能模型等具有良好的分析系统,可以科学、及时、精准地对代理人的展示系统进行分析,做到实时地识别、评估和预警风险,促使代理人不愿意进行声誉和冒险之间的博弈。

(2)关键要素。从底层逻辑分析可发现,以信任理论为基础的数字化审计需要信任环境和信任赋能两个关键要素,才能为实现国家善治发挥国家审计的工具作用。

从信任环境要素来看,数字技术是实现认知性信任和系统信任,以及畅通信任源和信任传递的关键。对数字系统的认知性信任是社会各界与信任系统多次博弈的结果,通过不断博弈,数字技术运用、数字分析平台、数字感知体统等不断完善,形成稳定的数字平台。一方面,数字技术把国家的战略、方针、政策转变为可识别、可量化、能执行的软件系统,规避人为干扰影响信任系统的可信性,从制度、技术、执行和评价上保障系统的信任度;另一方面,数字技术通过展示系统、分析系统、预警系统等智能手段促进信任传递,保障传递的及时性、有效性和针对性。基于以上分析,本文认为信任环境要素包括战略环境、制度环境和技术环境。战略环境是国家治理理念的呈现,制度环境和技术环境则是国家治理能力的呈现,战略信任环境、制度信任环境和技术信任环境的共同作用,可以促进信任国家的形成,为国家治理体系和治理能力现代化奠定环境基础。

从信任赋能要素来看,数字化审计通过信任源赋能和信任传递赋能,实现国家善治。信任源赋能体现为价值发现。根据委托代理理论,政府首长属于代理人,按照人民的意愿履行职责。保障代理人在履行职责的过程中不发生道德风险和逆向选择行为的关键,是让代理人认为职责履行是有价值和有意义的。数字化审计是站在国家战略高度执行的审计活动,能够从整体出发,帮助被审计单位发现价值,评估价值实现的可能性和可能条件,促进代理人有意愿和有能力实现价值,从而保障代理人履职理念、履职能力和履职体系是可信的。信任传递赋能体现为权力嫁接和机会触发。激发代理人的责任意识只是第一步,更重要的是通过价值发现创造机会和补给能力,促进价值实现,打造能力政府和满意政府。一方面,通过权力的嫁接,形成代理人的支持体系。在支持系统中,代理人能够得到上级部门或者相关联部门的权力支持,集中资源、技术、人才等要素,形成能力政府。另一方面,通过资源共享系统,在数字运算和数字分析中,形成责任政府新发展的可能性和可行性,实现政府善治。

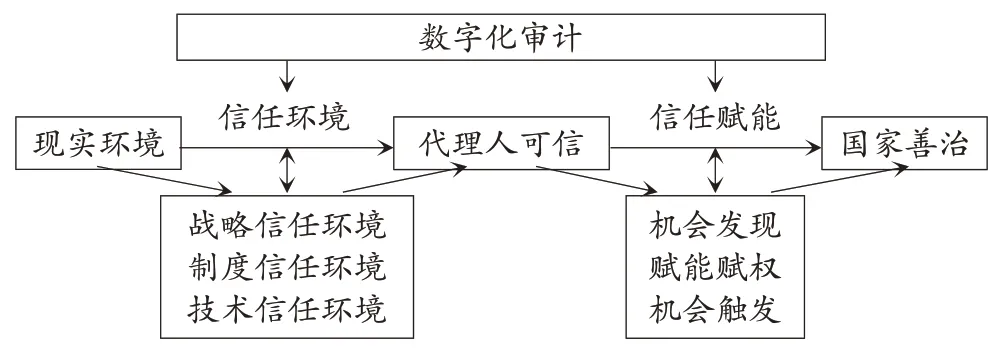

(3)作用机理。经上述分析,可把数字化审计的作用机理概括为“现实环境—代理人可信—国家善治”,见图1。

图1 信任理论视角下数字化审计底层逻辑实现机理

信任环境的构建让我们相信代理人是有善治动机和善治能力的,这是信任理论运用的前提条件。现实环境在信任环境的作用下,促使代理人权衡道德风险和逆向选择的净支出与声誉损失的净支出,只有代理人通过计算得失选择被信任而不选择道德风险和逆向选择,系统信任才可以通过持续的认知确认转变为情感性信任。代理人是能够被信任的,是通过环境信任作用于现实环境形成的。首先,国家战略导向表明国家发展的方向是可信任的。党制定的民生战略、创新战略、理政战略、发展战略等,体现了党自我革命的勇气和责任担当,我国革命、改革和建设的伟大实践能够证明党选拔的代理人是可以信任的。其次,国家治理体系现代化是信任的制度基础。国家人事任命的选拔制度、公示制度、监督问责制度、考评制度等从制度体系和战略方针上保障了代理人是可以信任的。最后,数字技术在科学计算、分析、决策、感知、识别、智能等方面的应用,推动了国家治理能力现代化,突显了国家治理能力是可以信任的。因此,信任环境通过战略信任环境、制度信任环境和技术信任环境的共同作用,赋能现实环境,促进代理人在该环境中不选择道德风险和逆向选择行为,而是在维护声誉的基础上,选择与国家善治目标一致的党的价值活动。

代理人在信任赋能的作用下发现价值、扩展能力和实现价值,从而实现国家善治,是数字化审计的具体机理。由于资源优化配置会受到时间、空间等资源和行为人认知等的约束,内部价值最大化可能与整体价值最大化不一致,而基于国家审计的数字化审计能站在国家治理的高度,从系统思维、底线思维和顶线思维多角度优化资源配置,促进帕累托改进。首先,通过分析系统和显示系统对比分析资源优势与资源劣势、外部机会与存在威胁,从国家大局和人民利益出发,帮助代理人跳出认知约束和资源约束,识别和研究发展机会。其次,通过平台优势、专业技术优势和协调优势,帮助不同领域的代理人联动协调,赋权赋能,破解代理人存在的资源约束、技术约束和人才约束,把握和实现机会。最后,通过上下联动优势,及时向上级反馈以获得上级在权力、资源和规划等方面的许可;同时,精准激励代理人能动地把握机会。总之,国家审计通过信任赋能(机会发现、赋能赋权和机会触发),为代理人行为与国家善治目标架起精准桥梁。

四、数字化审计底层逻辑的实现路径

数字化审计与传统审计在国家审计中的应用,均是为了推进国家治理体系和治理能力现代化建设。数字技术的运用导致传统审计的假设与新的场景不一致,尤其是信息不对称假设。数字化审计通过信任环境和信任赋能,极大地改变了信息不对称场景,使得信任理论作为数字化审计的理论基础成为可能,也为本文继续研究数字化审计底层逻辑的实现路径提供了理论基础。数字化审计需要信任环境,保障代理人的可信性,更需要信任赋能改善代理人的约束条件,更好地行使国家善治活动。因此,本文以战略人力资源管理的AOM(能力、机会、动机)模型为理论基础,设计“环境—机会—能力—触发”路径,继续分析数字化审计底层逻辑的实现路径。

1.以数字平台审计为起点,构建数字展示系统和风险评估系统,积极打造信任环境。信任环境是实现信任治理的基础,在数字技术的作用下,信息可以实时展示和动态调整,有利于提高环境信息质量和信息透明度。一方面,在国家数字战略的实施和推动中,各种高质量的数字平台逐渐建立起来,驱动着数字平台智慧化和智能化转型;另一方面,各利益相关者与数字平台多次博弈,使数字平台的功能和个性化诉求在市场力量的推动下得到完善,利益相关者也对数字平台提供的数据由认知性信任向情感性信任和系统信任转变。数字平台为聚集大数据和大智慧提供了基础平台。通过数字展示系统对数字进行统计分组、分类和量化展示,以描述性统计的方式精准、可视化展示数字的基本情况、存在的不足、可能的机会和现实的挑战。数字风险评估系统则通过良好的分析功能,运用人工智能和生成式人工智能等模型,实现人脑与智能大脑的联动,精准识别、评估、处置和转化风险。在数字展示系统和数字风险评估系统的作用下,输入数据具有自动筛选和清洗功能,保障了有效数据的输入和无效数据的排查,进一步实现信息环境的自我净化。

根据信任理论,良好的信任环境主要是通过信任源和信任传递实现的。国家审计在国家安全战略的要求下,理应承担对数字安全的守护责任。国家审计一方面通过对数字平台的安全审计,对平台构建、数据提供、数据生产、数据安全和数字可视化、分析模型等进行审计,保障国家安全战略在数字平台构建、运行和高质量发展中得到贯彻执行;另一方面,促进国家数字平台资金更大限度地被用于数字平台研发、数字智能化转型,使数字平台以人民利益为导向、以公共服务为目标、以安全为基础,从信息源头上提高信任环境质量。

国家审计还具有保障国家战略贯彻执行、打通堵点的功能,也应当在信任传递过程中发挥积极的作用。首先,发挥建章立制的作用。国家审计通过数字平台审计,敦促数字传递、数字展示、数字解释、数字变形转化等方面的制度形成,促进平台担当起数字全责任,发挥数字的能动性、创造性、融合性和可生成性,从制度层面强化数字技术可信和数字管理可信,为信任环境的形成提供制度保障。其次,发挥审计披露功能,积极扩展渠道,展示平台审计结果、披露平台功能和问题。审计披露和展示一方面能够提高平台的知晓度和使用率;另一方面,能够发挥平台建设作用,通过对平台的披露促进平台管理者、使用者、技术人员等联动起来,形成平台服务价值链,促进平台可以使用、能够使用和在专家的指导下使用。

2.以数字计算审计为架构,构建数字战略地图和资源图谱,精准识别高治理效能新机会。实现数字化审计的关键在于在发挥国家审计免疫系统功能的基础上,进一步实现信任赋能,而信任赋能的最基础赋能是帮助利益相关者从数字平台中识别可供运用的数据,理论和实践均证明了数字战略地图和资源图谱是识别数字有用性的有效工具。数字战略地图和资源图谱体现为数字计算功能。计算的科学性、精准性和可转化性需要技术保障和管理保障。国家审计能够发挥对数字计算的治理作用,规避管理、程序、制度和人性等数字计算风险,促进科学计算模型化、多样化。首先,数字平台通过不同的战略地图,汇聚不同的数字流,形成涵盖宏观、中观、微观以及行业、家庭、综合管理、多个人等多类别的资源图谱模型,利益相关者可以根据自身需求,选择相关的数字战略地图,降低决策风险;其次,数字平台通过战略资源计算,科学计算战略资源与战略地图的匹配度和实效,精准把握战略资源的分布、变化和使用情况,促进战略地图升级转型或内涵性发展;再次,数字平台通过战略要素分解,精细化战略地图下的市场机会、发展空间、研究重点等,保障数字计算的可用性和价值性,实现数字高质量的自生式发展,由实际战略地图和资源图谱诞生高质量的生成式战略地图和生成式资源图谱;最后,数字平台结合现实条件和历史数据、数字计算预测,形成新的发展机会和发展空间,促进实践高质量发展和治理高效能革新。

因此,数字化转型后的国家审计要以信任传递和信任赋能为理念,通过数字计算审计,保障计算和生成计算的科学性与适用性,识别审计高质量治理效能新机会。首先,在国家总体战略和主要战略的指导下,审计通用大数据模型数字计算情况,如计算标准情况、模型情况、速度情况、偏误情况及数据偏误处理技术等,以保障通用大数据模型的计算系统平稳、安全,确保数字和生成式数字安全、可靠。其次,审计数字计算预警系统,对数据容量、模型匹配度、外部环境变量设置预警变量,以数字计算促进数字科研,提高系统信任场景的多样性和可视化程度。再次,审计数字计算研发经费预算、使用和绩效情况,通过国家经费线条,促进数字计算项目贯彻执行,为相关人员等关键资源提供保障,实现数字计算与支持辅助协调发展。最后,审计数字战略地图和资源图谱在制度、技术、管理、联动等方面的有效性和风险,并科学评价数字战略地图和资源图谱的绩效情况。

数字战略地图和资源图谱也是信任源和信任传递的有效工具。通过数字战略地图和资源图谱,利益相关者能够准确快速地找到相关决策的支持点、信任点并进行持续信任的构建,对数字计算进行审计既是关键数字战略关注执行的推动工具,也是提高群众真实获得感的民生工程,更是实现国家治理高质量发展的必要环节。在数字中国的建设中,国家各种制度体系得到完善,制度流程化、程序化得到实现,数字平台的计算系统根据制度流程,提供数字支持制度,同时促进了国家治理体系和治理能力现代化,也为审计的信任环境建设和信任赋能发挥营造了实践环境、数据环境和国家治理环境。

3.以数字分析审计为核心,构建资源支持系统和专家辅助系统,为高效能治理赋能赋权。通过数字计算平台描述性统计、战略地图和资源图谱的展示,可初步掌握数字要素等资源链的分布和变化情况,为数字链的安全全面诊断提供原始基础材料。信任理论要求在打造信任环境的基础上实现信任赋能,科学计算是信任赋能的第一环节,数字分析是信任赋能的核心环节。数字分析需要针对平台数字资料,运用科学的工具和模型,按照去粗取精、去伪存真、由此及彼和由表及里的思路,从数字中发现治理的优势和劣势、机会和威胁。数字分析包括对平台本身和平台系统的分析,对平台本身的分析属于内部资源整合,而对平台系统的分析是平台与社会资源的整合。一方面,站在平台数字链的视角,从信任源和信任传播两个维度,系统分析数字价值及数字价值实现的环节和关键要素,推动数字自动分析系统和数字增值风险系统的运行。信任源和信任传播构成了数字链的全部,数字自动分析系统和增值分析系统有助于找到数字基本链、加强链、缺失链和互补链,方便数字治理采用数字补链、数字强链等不同的治理策略。另一方面,站在平台数字资源的视角,从信任赋能和信任赋权两个维度,推动资源与数字的优化配置,实现帕累托改进。

数字资源来源于内部资源的开发和外部资源的调动。前者需要调动平台系统智库的主观能动性,通过科学管理、技术改进和效率提高来实现,而后者需要更高权级部门的权力调动、结合国家整体利益最大化实现。国家审计一方面通过专业治理提高国家治理效能,另一方面通过腐败治理和监督权力运行,低成本实现国家战略。因此,发挥国家审计的专业优势和权力监督优势,有助于高质量开展数字分析审计,保障数字价值链安全和数字辅助资源的有效供给,其主要表现为国家审计推动了数字资源支持系统的形成和专家辅助系统的构建。一是运用数字计算审计对数字治理的优势、劣势、机会和威胁的诊断,协调权力部门合理授权、授责,支持代理人大胆创新、大胆探索,同时为其提供权力、资源、平台、信息和专家等支持,促进数字价值发现和数字价值实现。二是开发多层级、多目标的数字分析系统审计,促进分析结果与可调动资源、权力、责任相一致,保障分析可行和能够运用。数字分析审计不同于责任审计,其属于机会审计,在帮助代理人发现治理新机会的同时,协助代理人科学运用资源支持系统和专家辅助系统抓住机会、整合资源、规避风险,实现国家善治。

4.以经济责任审计为龙头,构建权责信任系统与责任动力系统,触发高治理效能新机会。数字信任源和信任传播高质量、高效能地发挥作用,需要党政领导干部科学布局国家战略、精准实施地方策略。一方面,党政负责人作为代理人,需要在承担责任义务的同时规避责任风险;另一方面,党政负责人的态度和行动决定了数字平台的运转状况及效果。经济责任审计是国家从战略高度和现实需要出发,评估代理人的业绩和责任,促进代理人站在持续发展的高度管理和规划代理责任。信任理论的终极目标是信任环境和信任赋能,而不是责任评价和追究。因此,从信任视角出发,需要以经济责任审计为龙头,激励代理人积极承担经济、社会长期发展责任,形成国家、政府、代理人和人民相互信任的宏观环境。信任赋能的目标是根据代理人的能力和资源,帮助代理人发现机会、抓住机会,关键是履行机会的创造性活动。

根据底线思维和系统思维理念,以数字化审计为特色的经济责任审计,需要构建责任动力系统和责任信任系统。一方面,通过责任动力系统,促进代理人接受创新理念。数字化平台是知识更新和多知识综合作用的产物,驾驭数字平台、识别数字平台运行规律,需要发挥研究型审计思维,解剖平台底层逻辑,在数字时代赢得数字管理主动权。随着数字技术的更新和数字环境的变化,代理人必须具备数字时代底线思维,让数字被信任并发挥其应有的价值。数字源信任和数字传播信任最根本的体现是对政府治理及代理人履行责任的信任,需要从新的视角构建责任信任系统,包括资源信任责任、技术信任责任、内外部环境管理信任责任、信任改进责任等。另一方面,通过责任信任系统,促进代理人乐意为创新行为和创新机会承担责任。经济责任审计的实施,需要具备系统思维和整体发展理念,帮助代理人识别显性责任和隐性责任,特别是持续高质量发展责任。随着环境的动态变化,持续高质量发展的内容和标准也在不断变化,因此责任动力系统需要审计赋予代理人责任能力形成机制、责任风险转化机制和责任奖惩机制,形成维护人民利益和持续高质量发展的责任环境,在不断抓住治理新机会的实践中,推动社会治理体系和治理能力现代化。

【 主要参考文献】

房巧玲,张雨菡,高思凡.信息化赋能与地区环境治理——基于省级审计机关的经验证据[J].审计研究,2023(1):27 ~38.

高廷帆,陈甬军.区块链技术如何影响审计的未来——一个技术创新与产业生命周期视角[J].审计研究,2019(2):3 ~10.

胡扬,匡远配,祝子丽.区块链技术在国家审计中的应用——基于技术信任的视角[J].审计研究,2023(1):39 ~47.

李健,荣幸.基金会资助绩效何以提升?——基于信任理论的多案例研究[J].公共行政评论,2021(2):154 ~173+232 ~233.

李翌,李振.法定数字人民币:中国特色社会主义“货币文明”的创新——基于马克思货币信用理论的反思[J].经济学家,2022(4):70 ~78.

鲁清仿,燕万年,王开一等.智慧审计构想与实践探索——基于解构法律法规条款[J].审计研究,2018(1):28 ~34.

牛艳芳,薛岩,孟祥宇.我国政府数字化审计平台能力成熟度模型研究[J].审计研究,2015(5):35 ~40.

戚聿东,肖旭.数字经济时代的企业管理变革[J].管理世界,2020(6):135~152+250.

王有强,蔡媛青,李海明.互联网时代医疗服务供给的合作模式探究:基于信任理论的视角[J].中国行政管理,2020(5):121 ~125.

吴玉兰,陈佩芸.信任理论视角下第三方点评网站的消费文化图景——以大众点评为例[J].当代传播,2020(4):84 ~87.

谢志华,程恺之.新技术与审计方法的变革[J].审计研究,2023(1):3 ~11.

杨德明,夏小燕,金淞宇等.大数据、区块链与上市公司审计费用[J].审计研究,2020(4):68 ~79.

耀友福,周兰.企业数字化影响关键审计事项决策吗?[J].审计研究,2023(1):123 ~135.

张庆龙,邢春玉,芮柏松等.新一代内部审计:数字化与智能化[J].审计研究,2020(5):113 ~121.

张悦,杨乐,韩钰等.大数据环境下的审计变化、数据风险治理及人才培养[J].审计研究,2021(6):26 ~34+60.

赵新利.信任理论视野下可信中国形象塑造的路径[J].现代传播(中国传媒大学学报),2022(5):68 ~75.

Daníelsson J.,Macrae R.,Uthemann A..Artificial Intelligence and Systemic Risk[J].Journal of Banking & Finance,2022(140):106290.

Fedyk A.,Hodson J.,Khimich N.,Fedyk T..Is Artificial Intelligence Improving the Audit Process?[J].Review of Accounting Studies,2022(3):938 ~985.

Huang F.,Vasarhelyi M.A..Applying Robotic Process Automation(RPA)in Auditing:A Framework[J].International Journal of Accounting Information Systems,2019(35):100433.

Issa H.,Sun T.,Vasarhelyi M.A..Research Ideas for Artificial Intelligence in Auditing:The Formalization of Audit and Workforce Supplementation[J].Journal of Emerging Technologies in Accounting,2016(2):1 ~20.