多维度关联 试误中发现

2024-01-15周炼

[摘 要] 文章尝试突破一直以来“勾股定理”教学无法摆脱结论“束缚”的难点,专门设置了一节章前导学课. 这节章前导学课以选择研究内容、制定研究策略为主线,通过实验操作让学生主动发现“拼图”与“方格纸”是探索与验证勾股定理的有效工具,最终让学生在对比与归纳中得出相关结论,经历勾股定理“再发现”的过程.

[关键词] 升维;试误;勾股定理;方格纸;测量

问题的提出

勾股定理是历史上第一个把数与形联系起来的定理,其使得无理数得以发现,并引发世界第一次數学危机,让人们对数有了新的理解. 勾股定理还是欧氏几何的基础,有巨大的实用价值,一度被誉为“几何学基石”. 笔者结合以往的教学经历,相关随堂课、研讨课的经验,以及各大文献网站上能查阅到的关于勾股定理教法设计的研究资料,发现教师教学“勾股定理”比较常见的引入方式是在方格纸中以直角三角形的三条边为边分别画正方形,并让学生观察面积之间的关系,或是通过拼图让学生探索三条边之间的数量关系. 但为什么选用方格纸,为什么研究的是面积,为什么想到拼图,这些疑惑却并没有得到合理的解释. 当然,以上教学方案是可行的,因为一个定理的发现需要几年、几十年,甚至更久的时间,这背后的艰辛岂是一节课所能涵盖的. 但笔者依然追求尽可能多地让学生在课堂上经历这一定理的发现过程,所以笔者专门设计了一节“勾股定理”章前导学课,希望通过拓宽维度、实验分析等手段突破一直以来“勾股定理”教学无法摆脱结论“束缚”的难点,下面便结合整体设计策略与课堂实际反馈阐述本节课的教学理念与思考[1].

关于勾股定理章前导学课的

整体设计

1. 根据知识的生长脉络聚焦研究对象

勾股定理是关乎直角三角形及其三边关系的定理,学生此前已经研究过三角形中的一些基本元素,如关于边的任意两边之和大于第三边,关于角的三个内角的和等于180°. 对于三角形,看似已没有留下太多的研究空间,但此时却是培养学生问题意识的最佳时机. 学生平时习惯了解决已经发现的问题,而不主动提出问题,条件枯竭时他们更是望而却步,那如何引导学生主动发现问题呢?参照数学研究的一般路径,笔者认为可以先选择一个课题,在已有研究成果的基础上窄化研究范围,再从多个维度出发,将不同的观点与该主题产生关联,从而得到更多的子课题,让学生在逐渐延伸的思维网络中聚焦研究对象. 按照这样的策略引导,学生会发现教材介绍了任意三角形的边、角定理后,开始以更特殊的等腰三角形与直角三角形为研究对象,并依次研究了等腰三角形的边角关系(等腰三角形的两腰相等、两个底角相等)和直角三角形中角的关系(直角三角形的两个锐角互余). 若以此为主线追溯下去,会发现这里似乎存在一个知识缺口:直角三角形边的关系还未被研究过. 而从知识的逻辑性与连贯性来看,研究直角三角形边的关系具有一定的研究价值. 据此进行教学设计,可以让勾股定理的发现与探索更加流畅、自然,会使一切都是知识生长的必然结果,是“水到渠成”的,而非刻意为之[2].

2. 从特殊到一般地制定研究策略

事物的特殊性包含普遍性,普遍性也可以推广到特殊性中去. 相对于“一般”而言,“特殊”往往更简单、直观、具体,切入的方式、发散的方向也更多元、更宽广. 作为导学课,教师需要为学生呈现勾股定理的发现过程与研究路径,但无论是发现还是研究,都必然要经历自下而上、以小见大的探索过程,所以教师只有引导学生从最简单、最特殊的情况出发,才有可能以此为根基继续生长,从而让学生逐渐归纳出描述规律、刻画关系的一般性结论. 若将直角三角形特殊化,学生不难发现等腰直角三角形是最特殊的直角三角形,但由于本节课的目标是研究直角三角形中边的数量关系,所以教师教学时还需要人为地设置一些与边的长度有关的信息,而在这个方面,学生不难达成共识,即假定等腰直角三角形一腰的长为1是最简单的. 在对最简单、最特殊的直角三角形的三边关系进行研究之后,教师可逐渐更改条件,让各边的长之间的关系趋于复杂,使其循序渐进地向一般情况靠近,最终得到能概括任意直角三角形三边关系的结论.

几个难点的突破

1. 高阶视角:面积与拼图的由来

苏科版教材在整章设置了两个重要的数学活动,一是在方格纸内通过计算正方形的面积来引入勾股定理,二是通过直角三角形纸片拼正方形来验证勾股定理. 可惜这两个活动都是预设好的,对学生来说依旧只是接受任务后解决问题,至于为什么会想到用方格纸算面积以及用拼图来探索直角三角形的三边关系,依然是教学无法突破的难点. 一切方法的出现都不会是横空出世的,一定是由一个源头生根发芽,然后沿着脉络顺其自然生长出来的,所以教师要先理清楚前后知识的逻辑关系及其生长土壤,在此基础上分析教学活动的依据与出发点. 本节课的主题是研究直角三角形的三边关系,但目前只已知两条直角边的长均为1,第三条边的长度未知,如此看来,要研究直角三角形的三边关系,就要先求出第三条边的长,而这正是研究勾股定理的起点.

教师要先让学生理解根据“边角边”的全等判定方法这条斜边的长度是可求的,接着让学生充分挖掘图形中的已有信息,尝试与斜边的长度产生联系. 若按照正常的教学设计,此时教师会让学生在方格纸上以直角三角形的三边为边分别作正方形,然后通过观察面积之间的数量关系来计算斜边的长,但从知识生长的角度出发,无法解释这一方法是如何想到的. 有意义的学习应该更关注素养的发展与能力的提升,此时教师可以引导学生跳出已有的思维框架,尝试将思路拓宽一些,即虽然是求线段的长度,但如果只关注线段却不一定能解决问题. 而三角形中有很多与线段维度平行或比线段维度高或比线段维度低的元素,例如角与线段是平行维度,点比线段低一个维度,面积比线段高一个维度,所以教师可引导学生尝试从不同的维度去思考,再与该维度进行关联,或许能碰撞出不一样的火花.

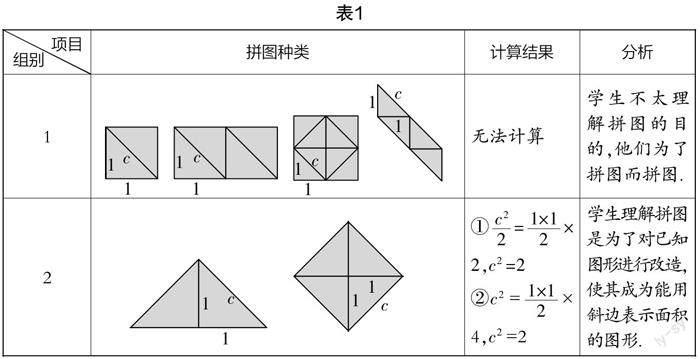

在实际教学中学生发现,腰长为1的等腰直角三角形的面积为0.5,但仅有此条件还不能求出斜边的长,所以需要将等腰直角三角形改造为可以用斜边表示面积的图形才行,比如改造为以斜边为一边的正方形,或以斜边为腰的等腰直角三角形. 此时学生会发现,光靠一个三角形肯定不够,于是想到能否再添加一些与其全等的三角形,通过拼图来构造出理想的图形. 这样看来,用面积研究直角三角形的三边关系看似唐突,实则是跳出已有的思维囹圄,用更高阶的视角来看待问题. 教师在教学中处理这一环节时,要帮助学生将视野放宽,以小见大,切不能管中窥豹. 学生在实际拼图时可选用的纸片张数是不定的,其中以2张、4张、8张为多数情况(如表1所示),从活动结果来看,部分学生虽然知道要拼图,但在实践过程中却又未能与目标结构达成一致,这与现阶段学生抽象能力不足有关,但只要教师适时引导,基本都能及时修正并求出直角三角形斜边平方的值[3].

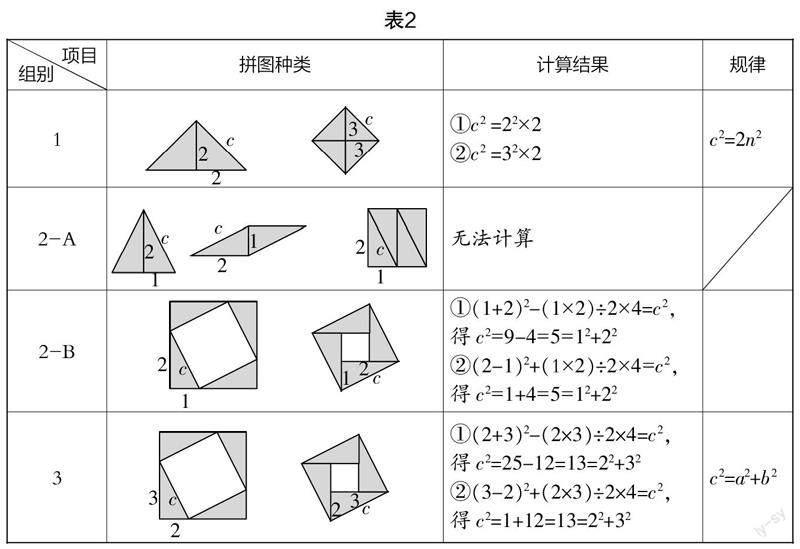

2. 实验建构:向上的研究路径

在计算直角三角形斜边的长度时,学生跨越了已有的维度,打破了思维定式,但对于直角三角形三边关系的探索来说,依旧需要让学生的思维进一步发散. 为了保障研究的可操作性,教师可一开始就让学生选择最简单、最特殊的情况为研究起点. 但由于过于特殊,所得结论也相对开放,所以若没有大量、不同类别的实验对象作为研究支撑,学生将很难得出普适性强、迁移性广的有效概括. 此时教师可先保持等腰直角三角形的结构特征,通过更改腰的长度来看结论有何变化,随后将两条直角边由相等设置为不等,并更换两条直角边的长度来继续归纳总结. 表2为学生实验操作的结果汇总. 在整个探究过程中,学生虽然未能求出斜边的长度c,只得到了c2的值,但研究的最初目的就只是寻找直角三角形的三边关系,所以教师要引导学生发现c2与a,b之间的异同,注意到当c的次数上升到二次時,a和b的次数也有可能随之上升,从而想到保持字母次数的一致性. 由于初步选取的研究对象过于特殊,所以有很多学生得到了“斜边的平方等于直角边平方的2倍”这一结论. 当学生把等腰直角三角形中腰的长换成2与3之后,结论依然不变(如表2中的组别1). 此时得到的猜想虽然与目标结论之间还存在差距,但反复实验、不断试错、分析归纳的过程正是向真理不断靠近的过程. 随着探究的不断深入,将直角三角形中两直角边的长换成1和2之后,有少部分学生会重犯第一轮拼图时的错误(如表2中的组别2—A),但进入计算阶段他们就会发现问题所在,并能及时地优化与调整(如表2中的组别2—B). 接着将直角三角形中两直角边的长换成2和3之后,学生的拼图方法基本正确(如表2中的组别3),且最终他们都能得到新的猜想c2=a2+b2.

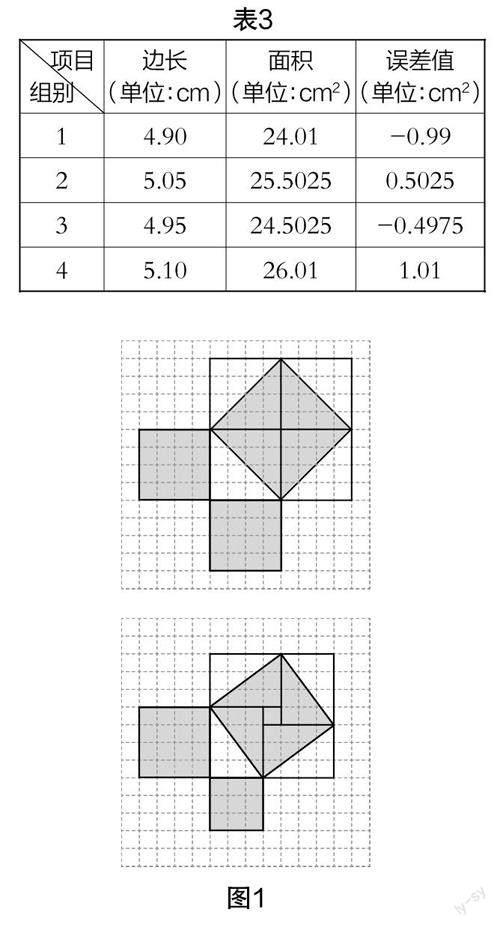

3. 误差优化:方格纸的使用动机

一个数学结论的得出需要大量的例证才具备科学性,以上探索通过拼图一共列举了5种情况,最终发现直角三角形中的边均符合a2+b2=c2这一关系,但所花费的时间较长. 而且因为一开始学生并不知道直角三角形中的三边到底存在怎样的数量关系,所以用拼图的方式去研究. 那在基本确定结论的情况下,有没有更直接的验证方法呢?课堂上立刻有学生提出可以通过测量直角三角形三条边的长代入计算来验证该结论是否正确. 表3是课堂上学生测量的五组数据(以3,4为直角三角形中两条直角边的长为例),分析数据后发现,由于测量线段本身存在一定的误差,且该式子含有平方运算,所以运算后误差又被放大了. 基于此,教师可以让学生继续思考:测量线段的工具是直尺,那测量面积应该用什么工具呢?这里需要教师引导学生关注待测量对象的维度发生了怎样的变化——如果线段需要用线(直尺)来测量,那么面积自然需要用面来测量,而直尺的测量单位是刻度,所以面也需要有一个类似的测量单位. 经过交流和讨论,学生不难发现方格纸可以“担此重任”,其中每个1×1的小方格就是一个基本测量单位. 可见,无论是研究对象还是测量工具,都一致地从一维跃迁至二维,且这样的关联过程不是一蹴而就的,是从问题解决以及策略选取的角度在不断试误中一步步优化、改进得来的. 这也很好地解释了为什么所有教材都选用方格纸来探索勾股定理——二维测量应该是方格纸在勾股定理探索活动中出现的唯一动机. 学生在方格纸上分别再以4,4和3,4为直角三角形中两直角边的长作出直角三角形后,基本都能想到用割补法(如图1所示)求出以斜边为边的正方形的面积,最终得到没有误差的两个图形的面积(即32与25). 代入关系式后发现结论均成立.

几点思考

1. 在多维度关联中形成打破定式的发散思维

定式一般指由先前的活动造成的一种对活动的特殊心理状态或倾向性,使人能够应用已掌握的方法迅速解决问题. 但当情境发生变化时,定式则会妨碍人采用新的方法,导致其成为束缚思维的枷锁. 要想打破定式,跳出已有的思维层级,我们需多维度地关联事物,以寻求更多的可能性,建立更高阶的问题观念与研究视角. 在本课例的设计中,用于突破定式的维度关联大致有三种:第一种是从知识结构出发,自上而下的生长式关联,比如研究的三角形是一个上位概念,可以先将其细化为研究等腰三角形与直角三角形这两类特殊的三角形,再将其具体化为关于角与边的研究,最终选定合适的研究对象,在“指定课题”到“发现问题”的转变过程中打破接受式定式;第二种是在不同特例概括中的平行性关联,比如在探索直角三角形中斜边与其他两直角边的关系时,对两直角边的长均为1、两直角边的长为1和2、两直角边的长为2和3等各种不同的情况加以归纳、分析,以确保所得结论的普适性与合理性,并在这一过程中消除个例对结论误导与遮蔽的特殊化定式;第三种是站在不同元素视角分析研究对象的结构性关联,这在本节课中有两处殊途同归的体现,一处是在求腰为1的等腰直角三角形的斜边时,分别从边、角、面积等不同维度去探究,最终选择通过面积与几何结构关联,另一处是在得到a2+b2=c2的数量猜想后,聚焦字母指数从一次到二次的变化,从而由一维线性测量过渡到二维面积测量的代数结构关联. 由于初二的学生对线段关系的探索依然停留在一维层面,他们很难主动实现多维度跃迁,而一直困扰一线教师如何顺其自然地融入勾股定理学习的面积视角正是跳出方法型定式并进行多维度关联的结果,本节课在这方面实现了巨大的突破.

2. 试误是方案优化与结论升华的必经之路

勾股定理毋庸置疑是人类数学史上浓墨重彩的一笔,其体现的数学方法与数学思想是数学家们智慧的结晶. 但当这样伟大的发现搬到课堂上以传统方式进行教学,还能否震撼学生的心灵,与智者对话形成思想共振,进而发展学生的核心素养呢?答案是不确定. 若教师不能给足学生自主探索的空间,在活动设计上不适当留白,那学生就不会经历试误后重建的过程,习得的也仅仅是专家结论而非专家思维,很难将知识内化为自身素养的一部分. 如果说专家在得出结论的那一刻只是一瞬间,那么探索结论的过程却是漫长而坎坷的,我们只有报以“潜心研究,正视挫折,静待花开”的观念,才会对数学知识产生敬畏之心,才能在实践中逐渐完善自身研究问题的方法与策略. 本节课多处难以推进的思维障碍正是通过试误找到破局方向的,比如学生从面积角度切入,求直角三角形的斜边时,拼出了一些无法进行计算的平面图形,经历失败后,他们发现这些拼法确实存在代数表征与形状表征之间的矛盾,从而积极寻求能融通这两者的优化拼法,并为后续发现平方结构的数形一致性积累了活动经验. 再比如,验证勾股定理时,学生通过测量直角三角形三边的长计算出三个正方形的面积后,发现其与理想数据的误差较大,于是觉得有必要使用直接、精准测算面积的工具,接着在试误基础上发现了“方格纸”对于探索勾股定理的重要意义,同时解决了为何各大教材都在方格纸上研究勾股定理却不明方格纸从何而来的困惑.

3. 区别于传统勾股定理教学的创新之处

经过用拼图探索勾股定理与用方格纸验证勾股定理两轮活动后,有学生发现有两个图形重复出现了两次(见表2和图1),虽然两次出现的时机、用途不尽相同,但使用频率之高迅速引发了学生的关注. 这一发现可谓本节导学课最精彩之处,也是在传统勾股定理教学中难以出现的一次高潮. 因为这两个图形一个是美国总统加菲尔德证明勾股定理的自创图形,另一个则是曾悬挂于人民大会堂的国际数学家大会会标——赵爽弦图,其象征着中国数学的骄傲,被人们称为“最美数学图形”. 學生在没有事先了解弦图结构特征及其历史意义的情况下,仅仅以探索直角三角形三边关系为起点,通过拼图、尝试、猜想等过程,就在课堂上实现了“赵爽弦图”“总统证法图”的再创造与勾股定理的再发现,仿佛错位了时空,让历史再次重演,把所有参与本节课探究的师生都带回到了那个探索勾股定理的数学黄金年代. 特别地,本节课虽已有6个例子验证了勾股定理的正确性,但这还不足以将其称之为定理,因为我们还没有对一般情况进行证明,但出彩之处就在于证明方法其实早已暗藏于这两个“神秘图形”之中. 本节课探索勾股定理的拼图过程其实正是证明勾股定理的赵爽弦图证法与美国总统证法过程,看似巧合实则是多维关联、勇于试误的必然产物.

当我们面对一个用固化思维已经无法解决的数学问题时,可以尝试着将思路打开,从各种不同的维度展开关联,并及时地付诸实践. 我们或许会失败,结论或许会被推翻,但只有亲身经历,才有可能找到之前思维层级里“看不到”的隐身元素,从而找到“新的道路”或“破局点”,实现思维上的飞跃. 这会让我们看问题的程度更深入、角度更宽广、高度更高远、格局更宏大,所以哪怕不断试错,我们也要找到能一举撬动全局的关键点,从而从立体、多元、长远的视角来看待问题.

参考文献:

[1]尤文奕. 关于勾股定理中“合理猜想”的思考[J]. 数学教学,2020(11):25-28.

[2]顾继玲. 探究还是接受——从“勾股定理”的教学设计说起[J]. 数学通报,2020,59(01):14-18.

[3]沈仁广. 论中学数学探究学习的价值取向:以勾股定理教学设计的改进为例[J]. 数学通报,2012,51(09):47-50.

基金项目:2019年江苏省中小学教学研究第十三期立项课题“核心素养观照下初中数学章前导学课程的开发研究”(2019JK13-L391).

作者简介:周炼(1992—),本科学历,中学一级教师,曾获江苏省教科研先进个人荣誉称号,江苏省青年教师初中数学教学基本功大赛一等奖等荣誉.