新时代新征程共同富裕的理论内涵、时代必然与路径选择

2024-01-07张连华姜峥

摘 要: 深刻理解共同富裕的理论内涵,充分把握共同富裕的时代必然,是新时代新征程扎实推进共同富裕的基础。在理论内涵上,共同富裕是生产与分配的统一、生产力与生产关系的统一,内蕴共有、共建、共享的本质属性,具有全民性、全面性、渐进性和差异性特征。在时代必然上,共同富裕是中国特色社会主义的本质要求,是坚持以人民为中心的发展思想的内在要求,是新时代新征程经济发展新动能的强力依托,是夯实国家安全和社会稳定基层基础的坚实保障。新时代新征程要通过坚持党的领导、促进高质量发展、优化分配制度、实施乡村振兴战略和中国式现代化推进共同富裕。

关 键 词: 共同富裕; 核心要义; 本质特征; 时代必然; 高质量发展; 分配制度

中图分类号: D616"" 文献标志码: A"" 文章编号: 1674-0823(2024)06-0599-08

共同富裕是人类社会共同追求的理想生活形态,是马克思主义对未来社会的美好构想,亦是中国共产党矢志不渝的奋斗目标[1]。新民主主义时期,中国共产党通过土地革命对生产资料重新分配,践行共同富裕。新中国成立后,毛泽东同志1955年首次在《关于农业合作化问题》中提出“共同富裕”概念,并通过合作化生产和实施计划经济实现生产成果的公平分配,极大提高了人民幸福感。改革开放以后,我国将共同富裕正式明确为社会主义的本质要求,并通过大力发展社会主义市场经济快速累积社会财富,为共同富裕奠定坚实基础。进入中国特色社会主义新时代,以习近平同志为核心的党中央把推进共同富裕放在更加重要的位置,统筹推进脱贫攻坚、全面建成小康社会,共同富裕取得阶段性突破。2021年习近平总书记强调,“到2035年,全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”[2],同年确定浙江省为首个共同富裕示范区,旨在为新时代共同富裕开启先河、累积经验和提供样板。

深刻理解新时代新征程共同富裕的理论内涵和本质特征,充分把握我国推进共同富裕的时代必然,是明确新发展阶段共同富裕道路方向、坚定全体人民共同富裕必定如期实现的信念、扎实推进全体人民共同富裕的基础和前提。目前,一些关于共同富裕的内涵研究尚未有效区分共同富裕的核心要义和本质特征,存在概念特征混淆使用的情形。本文基于前人研究、紧扣时代背景,尝试厘清共同富裕的核心要义和本质特征,探析新时代新征程推进共同富裕的时代必然,在此基础上明确新时代新征程推进共同富裕的关键路径。

一、共同富裕的理论内涵

(一) 共同富裕的核心要义

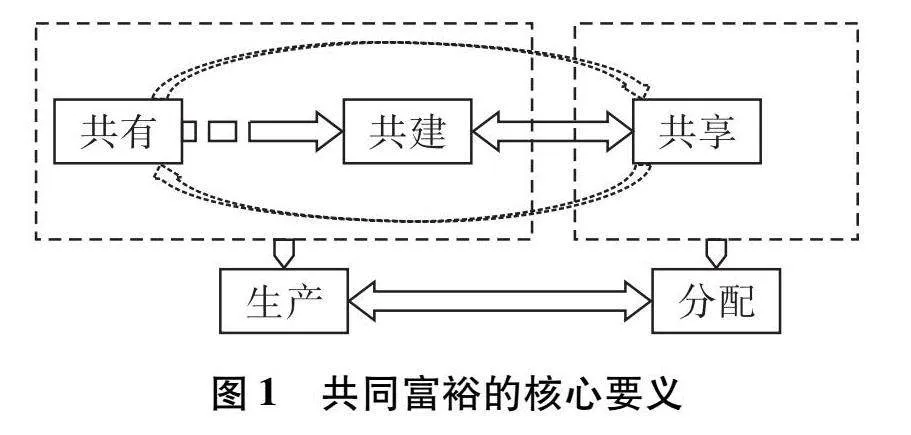

共同富裕的核心要义蕴含于“富裕”和“共同”之中,富裕反映的是社会财富的丰裕程度,共同反映的是社会财富的分配状况。在一定意义上,共同富裕是持续创造财富并使之得到公正、合理分配的过程[3]。发展是共同富裕的前提条件,公平分配则是实现共同富裕的必要手段,牺牲发展的公平分配不是共同富裕,忽视公平分配的发展也不是共同富裕,共同富裕是发展与分配的耦合、协调和统一[4]。社会财富积累依赖于生产力水平,公正、合理的财富分配取决于分配制度,因而“富裕”属于生产力范畴,“共同”归因生产关系[5],共同富裕既是生产与分配的统一,亦是生产力与生产关系的统一。在共同富裕的生产与分配中,内蕴共有、共建、共享的本质属性[6]。共有是对资源性资产和经营性资产的所有权共有,由生产资料社会主义所有制决定,保证共同富裕的起点公平;共建在起点公平的基础之上,通过构建全体人民参与建设的激励机制和制度匹配,形成具有劳动能力的人均以“自组织”和“他组织”的方式参与生产建设的基本格局,以勤劳致富创造和累积社会财富,保障共同富裕的过程公平;共享是基于社会主义基本分配制度和三次分配机制等合理分配机制公正分配生产成果,让全体人民共享发展成果,保障结果公平。共有、共建、共享并非独立分割的共同富裕各环节,而是相互联系、相互支撑和相互促进的有机整体。具体来看,共有是共建的基础,共建是共享的前提,共有共建决定共享,共享促进共有共建。在共同富裕的生产环节,主要体现共有、共建的本质属性;在共同富裕的分配环节,主要体现共享属性(见图1)。

(二) 共同富裕的本质特征

一是共同富裕的全民性,反映共同富裕惠及个体的普遍性。党的十八大以来,中国共产党通过建立健全脱贫体制机制、统筹各方力量、协同推进脱贫攻坚,于2020年消除绝对贫困,并于2021年全面建成小康社会。共同富裕作为新时代社会主义建设的新目标,本质是脱贫攻坚的延续和提档升级[5],理应更加重视“不让任何人掉队”的全民性。具体来看,共同富裕不是部分地区、部分阶级、部分利益群体、部分人的富裕,而是不同区域、不同群体、不同阶层、不同行业的全体人民共享丰富发展成果[7]。基于按要素份额进行分配的初次分配机制和“按劳分配为主体,其他分配方式为补充”的分配制度,共有、共建通过赋予行为人充分的共创机会和完备的剩余索取权、剩余控制权,可有效保障社会主义生产建设参与群体共享发展成果,但不能纠正个体行为能力差异导致的贫富差距,更不能兼顾无劳动能力、弱劳动能力等弱势群体共享发展成果。阿马蒂亚·森指出,行为能力差异会致使行为人将基本品转化为美好生活时出现巨大差异[8]。为此,需要通过完善公共服务、社会保障等再分配制度和慈善捐赠等三次分配制度,增强对弱势群体的政策性倾斜,克服共同富裕实现过程中的“马太效应”和“阶层固化”障碍,强化弱势群体对发展成果的共享[3],实现全体人民共同富裕。

二是共同富裕的全面性,反映共同富裕内容的广泛性。共同富裕是全体人民共享充裕社会财富的一种和美生活状态,其基础是具备足够的社会财富。财富不仅包括经济层面的物质财富,还包含政治、文化、民生和生态等非物质财富[9]。简言之,共同富裕涵盖物质上和精神上的共同富裕,是“富口袋”与“富脑袋”的统一。精神共同富裕是指社会具备充裕的精神财富与文化资源,且不同个体能够公平地从公共产品供给和市场供给中获取精神文化资源,全方位提升科学文化素养、思想道德素质和个体精神境界[10-11],形成一种科学、自信、开放和积极的生活态度。物质富裕是共同富裕的基础前提,精神富裕是共同富裕的灵魂和对物质富裕的超越,二者相辅相成、耦合统一。对物质财富的过度追求可能使人异化,导致社会分崩离析,引致道德失范和经济衰退[12],而精神共同富裕能够造就人的全面发展,激发人的创造性和创新性,进而反作用于物质生活的共同富裕。马斯洛需求层次理论认为,基本的生存需求得到满足后人们会转向追求高层次的精神需求。现阶段,我国已经全面建成小康社会,物质财富日渐丰富,人民的精神文化需求逐渐提升,这凸显了精神共同富裕的重要性,新时代新征程需要特别关注全体人民的精神共同富裕。

三是共同富裕的渐进性,反映共同富裕实现的阶段性。改革开放之前,我国通过社会主义改造与建设,推动了工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技术现代化进程,基本建成完备的工业体系;从改革开放到党的十八大,我国确立了社会主义市场经济体制,极大提高了生产力水平,积累了充盈的社会财富;党的十八大以来,我国统筹推进脱贫攻坚战略,全面建成小康社会,实现了第一个百年奋斗目标。各个阶段均为共同富裕奠定了坚实基础。因而,共同富裕不可能一蹴而就,而是一项长期的、复杂的系统性工程。同时,共同富裕是一个动态的、持续提升和不断改进的过程,不同地区、不同群体之间实现时间有先有后,实现水平有高有低,需要实事求是、循序渐进、尽力而为、量力而行。

四是共同富裕的差异性,反映共同富裕实现的层次性。共同富裕不是两极分化,也不是平均主义,而是财富持续增长和公平分配的有机统一。在社会财富不断累积进程中,要求成果分配尽可能体现“公平”“平等”“合理”等元素,但也不能走“平均分配”的歧路。平均主义不符合经济发展规律和社会发展规律,与激励相容原则相悖,必然导致“搭便车”行为,滋生“等、靠、要”现象,打消人民生产积极性,降低社会生产效率,最终可能致使整个社会生产力水平停滞甚至衰退,导致国家陷入“共同贫困”境地。习近平总书记指出:“到本世纪中叶,全体人民共同富裕基本实现,居民收入和实际消费水平差距缩小到合理区间。”[2]这意味着共同富裕是富裕与差距并存,这种差异是建立在“以按劳分配为主”的社会主义分配制度和三次分配制度之上的合理差异。首先,个体初始资源禀赋和行为能力存在差异,这可能导致个体在边际共建投入和边际共创成果中存在差距,进而在发展成果分配中体现出合理的差距。其次,有共建能力的个体以共享发展成果为前提参与共建,对于有共建能力、共建机会而无共建意愿的懒惰行为,根据“按劳分配”的分配制度对其进行差异性的生产成果分配。最后,共同富裕是一个渐进动态的过程,并非同时达到同等富裕水平,因资源禀赋、外部环境差异和战略统筹需要,不同地区、不同群体之间会存在合理差异。因而在发展生产力的基础之上,共同富裕的关键在于构建公正合理的分配制度,矫正和补偿制度性因素导致的不平等财富分配。

二、共同富裕的时代必然

(一) 中国特色社会主义的本质要求内含共同富裕

资本主义国家遵循“资本逻辑”,资本具有逐利性的固有特征,其本质是对剩余价值的压榨,这决定了资本主义社会必然存在两极分化、阶级对抗和社会畸形发展等弊端。马克思认为,社会主义能够解决资本主义贫富分化等基本矛盾,是替代资本主义的高级社会形态,并对社会主义本质进行系统阐述[13]。通过与中华优秀传统文化相结合,与中国国情和发展实践相适应,中国共产党人在继承和发展马克思主义理论过程中持续深化对中国特色社会主义本质的认识。

新中国成立初期,毛泽东同志就“什么是社会主义”进行深入探索,认为生产资料公有制和全体人民共同富裕是社会主义的核心本质[14]。改革开放以后,邓小平同志将社会主义的本质明确为“解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”。党的十六大以后,胡锦涛同志提出构建社会主义和谐社会,并强调平衡社会利益关系,有效应对收入差距扩大和贫富分化问题[15]。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央进一步深化对社会主义本质的认识,强调共同富裕是社会主义的本质要求。2015年,习近平总书记在党的十八届五中全会上指出:“坚持共享发展,必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享……朝着共同富裕方向稳步前进。”2021年,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上强调“消除贫困、改善民生、实现共同富裕是社会主义的本质要求,是我们党坚持全心全意为人民服务根本宗旨的重要体现”[16],同年在中央财经委员会第十次会议中强调“共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征”。

2022年,党的二十大报告指出,党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,并强调“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”[17]。

(二) 坚持以人民为中心的发展思想要求实现共同富裕

在党的十八届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中,正式提出坚持以人民为中心的发展思想。党的十九大将“坚持以人民为中心”明确为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一,党的二十大报告进一步将“坚持以人民为中心的发展思想”明确为前进道路上必须牢牢把握的五条重大原则之一。坚持以人民为中心的发展思想已演化为新时代治国理政和社会经济发展的核心价值追求[18],新时代新征程中国式现代化必须坚持“人本逻辑”的基本理念,坚持将满足人民最关心最迫切的利益需求作为发展的基本主线[19]。扎实践行以人民为中心的发展思想,核心路径在于尊重人民的主体地位、将人民利益放在首位和实现人的全面发展[20]。

在尊重人民的主体地位上,资本主义的“资本逻辑”将劳动异化为资本追求利润的产物,劳动者难以直接从劳动本身获得价值、尊严和幸福感,只能通过物质消费和感官享乐获取满足感,也只能在商品消费中感知人的社会价值[21],致使享乐主义和消费主义盛行。在商品的价值形成中,西方经济学主张以消费者主观感知的效用价值论,相较于马克思的劳动价值论,“资本逻辑”的利润追求掩盖了劳动在价值创造中的基础性地位,忽视了劳动是一种创造性的实践活动。共同富裕的“共有、共建和共享”决定了劳动在财富创造中具有核心地位,鼓励勤劳致富、倡导劳动光荣,劳动既是生产产品和服务的手段,也是实现自我价值、体现社会价值的载体,这是“人本逻辑”的重要体现。

在人民利益上,幸福美满的生活是全体民众的根本利益诉求。谋民生之利,解民生之忧,共同富裕旨在提高全体人民的物质文化生活水平,是对人民美好生活向往的直接回应,是全心全意为人民服务和以人民为中心的发展思想的集中体现。

在实现人的全面发展上,共同富裕是生产与分配相统一、物质富裕与精神富裕相协调的全面共享充裕发展成果的生活状态,不仅关注物质财富的共享,更关注政治、文化、民生、生态等非物质财富的共享,这是实现人的全面发展的主要内容,也是实现人的全面发展的基础条件。

(三) 新时代新征程经济发展新动能依托共同富裕

改革开放以来,在制度优势、后发优势、人口红利优势和中国人民勤勉奋斗的精神优势等多重作用下,依靠投资、需求、出口和创新驱动,我国经济实现快速增长,经济发展取得举世瞩目的成就,但也存在经济粗放增长和结构失衡等问题,面临发展不平衡、不充分的情况。2021年中央经济工作会议指出,当前我国经济发展仍面临较大的需求收缩、供给冲击和预期转弱压力。现阶段我国正面临世界百年未有之大变局,逆全球化思潮抬头、世界经济疲软、地缘冲突加剧等外部冲击对我国经济发展影响加深。

在内部预期转弱和外部环境冲击的双重压力下,保障经济平稳增长、跨越中等收入陷阱、实现经济发展转型和高质量发展倒逼我国寻求经济发展的新动力、新路径。2015年,我国提出供给侧结构性改革,旨在调整和优化资源配置,激发市场活力和社会创造力,推动经济发展的质量和效率同步提升。2020年,我国提出构建“国内国际双循环”的新发展格局,强调要发挥国内大市场的主导作用,同时促进国内国际市场的双向互动,以实现更加稳健、开放和可持续的经济发展。2022年,党的二十大重申“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。2023年中央经济工作会议提出,以增加城乡居民收入、扩大中等收入群体规模和优化消费环境等途径扩大内需。可见,发挥我国超大规模市场优势和内需潜力已演变为经济发展新动力和保持经济发展独立性、可持续性的重要支撑。

推进共同富裕是提升内部需求动能、拉动经济增长的基础举措。一方面,根据新古典经济学理论,收入与消费水平正相关,且可支配收入是决定消费的主要因素,提高全体人民尤其是低收入群体绝对收入水平,扩大中等收入群体,是扩大内需的根本途径。另一方面,凯恩斯的边际消费倾向递减规律认为,随着主体可支配收入的提高,收入增加额中用于消费的比率呈递减趋势。共同富裕必然伴随资产资源转移和合理的财富再分配,高收入群体的财富向低收入群体转移能够提高社会整体消费水平,合理的财富再分配有助于扩大内需,助力新时代新征程经济发展。与之相反的是,贫富分化将导致社会流动性降低,随之产生的“机会不平等”会消磨低收入群体的奋斗意志,使其不再相信勤劳致富,对此类主体参与经济发展形成负向激励[19]。财富公平分配能够营造公正、平等的社会经济环境,最大限度地激发全社会的创新创造活力和生产潜力,助推我国经济增长。

(四) 夯实国家安全和社会稳定基层基础需要实现共同富裕

政治与经济是现代文明发展中的主要内容,经济是稀缺资源配置、商品与服务、生产与分配的总和,政治是影响力的运用[22]。纵观人类文明发展史,战争、冲突、内乱等“人祸”是阻碍文明进步、终结文明的主要因素,稳定的政治生态和社会环境是经济发展、文明进步与延续的根本保障。春秋时期我国就诞生了“不患寡而患不均”思想,深刻认识到贫富分化对社会稳定与国家安全的巨大威胁。费斯廷格的“社会比较理论”和亚当斯的“公平理论”也指出,人的自我评价、获得感、幸福感和内在激励等不仅取决于绝对禀赋,更取决于与他人进行比较后的相对禀赋,贫富分化社会中社会比较必然致使低禀赋人群的效用水平进一步降低,催生“心理不平衡”“逆反”“对抗”等情绪,导致社会矛盾和社会冲突加剧。黑格尔提出,当部分群体拥有的社会财富降低至丧失自食其力的正义、正直和自尊的感情时,“贱民”就会产生,这又会进一步加剧财富过度聚集,社会财富差距的无止境扩大将导致市民社会解体[23]。

当前国际形势复杂严峻,部分西方国家单边主义盛行,持续输出霸权主义、强权政治,俄乌、巴以、巴印等局部冲突不断。个别国家更是将我国锁定为最主要的战略竞争对手,通过科技封锁等手段频繁对我国施压。新时代新征程在纷繁复杂的国际形势中建设社会主义现代化强国,必须以稳定的政治、社会环境作为基本保障。共同富裕是为了解决群众最为根本的利益诉求,达成人民对美好生活的愿景与期盼,基本形成“美美与共,天下大同”的理想生活状态。因而,共同富裕是夯实党的执政根基、筑牢社会稳定基石、确保中国巨轮在惊涛骇浪中平稳前行的压舱之石。

三、新时代新征程共同富裕的推进路径

(一) 坚持党的领导推进共同富裕

中国共产党是一个典型的马克思主义使命型政党。1941年,毛泽东同志在陕甘宁边区参议会上指出:“共产党是为民族、为人民谋利益的政党,它本身决无私利可图。”[24]中国共产党始终践诺“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”的初心使命。

首先,全体人民共同富裕要求社会财富的重新分配和部分转移,必然涉及诸多社会力量调动,伴随大量的资金资源流动,这需要在党的领导下进行统一调动和系统推进。从新中国成立后重工业体系的快速建成到全面建成小康社会,无不彰显中国共产党强大的组织动员能力、高效的执行力、高度的机动性和社会主义“集中力量办大事”的制度优势,共同富裕必将在党的全面领导下完成。

其次,共同富裕需要兼容社会共富“拉力”与“推力”,形成集体行动,西方发达国家在现代化水平较高的情境中依然存在较大贫富差距,根本原因在于其制度难以形成推动共同富裕的集体行动[3]。中国共产党具备强大的凝聚力和向心力,能够团结各族人民和聚合全体社会力量,形成共同富裕的集体行动,为共同富裕奠定坚实基础。

最后,共同富裕是一项长期的、复杂的系统性工程,这需要进行合理统一的顶层设计和具备统揽全局的行动纲领。中国共产党具有强大的集中决策和统筹协调能力,共同富裕必然能在党的全面领导下统筹协调推进。因此,坚持党的领导是实现全体人民共同富裕的必由之路。

(二) 以高质量发展推进共同富裕

以要素驱动的外延式、粗放式增长不符合现代化发展的要求,必须转向以创新驱动的内涵式高质量发展。党的十九大明确我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,党的二十大进一步强调高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。高质量发展是提高社会生产力水平和实现经济增长的必经之路,是为共同富裕奠定坚实物质基础的核心路径,是扎实推进共同富裕的必然选择。

其一,要加快推进科技创新,驱动我国高质量发展。科学技术是第一生产力,近代以来大国崛起必定深度参与甚至引领技术革命。如今,新材料、新能源、互联网、人工智能等相结合的技术革命正在兴起,我国必须抓住这次技术革命的契机,在基础前沿领域和关键核心技术领域持续攻关,引领或深度参与新一轮技术革命,以科技创新驱动高质量发展。

其二,要加快构建现代化经济体系,支撑我国高质量发展。坚持深化社会主义市场经济体制改革,形成兼具规模性与竞争性的有效竞争,充分激发全社会的创新创造活力,全面调动各经济主体的生产能力和生产积极性;以扩大内需为切入点,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,为推动高质量发展提供稳定强大的内生驱动力;以实体经济为着力点,加速推进新型工业化,持续发展高新技术制造业、现代服务业和现代农业,实现不同领域全面均衡发展和转型升级,建设产业链条全、韧性强和安全水平高的现代化产业体系。

其三,坚持高水平对外开放,助力我国高质量发展。立足我国资源禀赋,创造比较优势,实施更大范围、更宽领域、更深层次和更高水平的对外开放和国际分工合作,吸纳全球资金、技术和人才等现代生产要素,加快建设贸易强国。在国际经济秩序构建中积极贡献中国智慧、中国方案,引领构建公平合理、互利共赢的国际贸易规则。彰显大国担当,推动共建“一带一路”,维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系,推进人类命运共同体构建,携手各国应对世界经济挑战,共创世界经济发展新格局。

(三) 以优化分配制度推进共同富裕

共同富裕是发展与分配的有机统一,公正合理的分配制度是共同富裕的必要条件。新中国成立之初,国家面临积贫积弱、百废待兴的局面,建立重工业体系是保障国家主权安全和奠定经济发展基础的迫切需求,计划经济下“平均主义”的统一分配成为该时期的主要分配方式,社会财富向国家集中,以支撑重工业发展。改革开放以后,我国确立了“按劳分配为主体、多种分配方式并存”的社会主义分配制度,构建了初次分配、再分配、第三次分配协调配套的分配制度,财富分配制度逐渐趋于公平化和合理化。

2023年我国GDP为126.06万亿元,人均GDP为8.94万元数据来源:国家统计局官网。,经济发展迈入中等偏上收入阶段,但贫富差距问题依旧存在。数据显示,2013—2023年,我国基尼系数维持在0.46~0.47之间数据来源:国家统计局官网。,收入差距处于较高水平;财富集中度较高且呈上升趋势,2021年低收入群体(最低的50%)的财富份额仅占6%[25]。新时代新征程共同富裕要求在推进经济增长的同时,着力优化分配制度。

一是在初次分配中为资本设置“红绿灯”,强化劳动的分配地位。资本是扩大再生产的基础,也是促进经济增长不可或缺的生产要素。但资本逐利的本质决定其存在凌驾于劳动之上、主导发展成果分配、过度攫取剩余价值等问题,必然导致贫富分化和人的异化。我国在社会主义市场经济改革过程中,劳动报酬在初次分配中的比重相对偏低[26],如2020年劳动报酬在初次分配中的比重为52.7%[25]。劳动是价值创造的唯一源泉,“以按劳分配为主体”有利于避免贫富两极分化,是扎实推进共同富裕的关键途径[27]。必须规范和引导资本参与生产和有序扩张,提升劳动在初次分配中的分配份额,形成合理公正和激励相容的初次分配机制。

二是加大再分配力度,提高再分配的公平性。当前我国已经形成较为完善的公共服务体系,包括科教文卫等社会事业支持,交通通信等公共产品供给,社会保险、福利、救济等社会保障制度,但存在公共服务水平不高、分配不均的问题,城乡之间、区域之间、行业之间公共服务水平均存在较大差距[4]。有学者指出,不公平的社会保障制度反而扩大了城乡收入差距[28-29],阻碍共同富裕实现。再分配是弥补市场缺陷、实现收入公平分配的重要环节,是新时代新征程推进共同富裕的重要抓手。必须增强公共服务和社会保障等再分配力度,优化再分配结构,提升再分配的公平性,充分发挥再分配在财富分配中的重要作用。

三是规范、强化第三次分配,充分发挥其对财富分配的调节作用。第三次分配是依靠道德力量通过个人财富转移、个人自愿捐赠等非强制方式进行的资源分配方式[30],能够在一定程度上弥补初次分配的市场失灵和再分配的政府失灵。2019年中国社会公益资源总量为3374亿元杨团,《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2020)》,社会科学文献出版社,2020年7月。,第三次分配在资源分配优化、社会关系调节和精神富裕水平提升中发挥了重要作用。应规范慈善捐赠等相关制度,优化公益资源的使用结构和使用效果,提升捐赠流程、资金使用去向和使用效果的全过程透明度,加大第三次分配力度。培养共同富裕集体意识,以强化“温情效应”的内在动机和“观众效应”的外在动机,激发全体社会力量尤其是拥有较多财富群体的捐赠热情,有效发挥第三次分配对共同富裕的助推效应。

(四) 以实施乡村振兴战略推进共同富裕

新中国成立以来,农业农村先后经历为重工业发展积累资金、为轻工业发展提供原材料和为工业服务业发展提供廉价劳动力等过程。2000年以后,我国开始扭转农业农村依附发展的局势,走“工业反哺农业,城市支持农村”和“统筹城乡发展”的道路,但城乡二元的社会结构、城乡要素流动阻隔、城乡土地市场分割、工农产品价格“剪刀差”以及粮食安全等因素导致城乡之间仍然存在较大差距。2023年,我国城乡居民人均可支配收入比为2.39,农林牧渔业平均工资仅为城镇就业人员平均工资的51.72%同①。。尽管城乡可支配收入的相对差距逐步降低,但绝对值差距却呈扩大趋势,近10年来(2014—2022年)城乡可支配收入的绝对差距增加了64.15%同①。。同时,乡村基础设施和公共服务水平远落后于城市[31]。研究表明,在城乡、区域和行业之间,城乡共同富裕指数差距最大[32]。可见,农村依然是我国社会经济发展的短板,推进共同富裕最艰巨最繁重的任务依然在农村,城乡共富是实现全体人民共同富裕的最大挑战[33]。

党的十六大以来,国家先后提出“统筹城乡发展”、“城乡一体化发展”和“城乡融合发展”战略,党的十九大报告和党的二十大报告均强调坚持农业农村优先发展,将农业农村发展上升到前所未有的战略高度。其中,党的十九大提出“实施乡村振兴战略”,为全面发展和振兴乡村拉开了新的序幕,为乡村的未来设计了宏伟蓝图。2021年我国首部以“促进”而非“约束”为主要目标的法律《中华人民共和国乡村振兴促进法》颁布实施,为乡村振兴奠定法律基础。全面推进乡村振兴旨在深化农村改革,加强农业农村现代化和推动农业农村经济发展,实现农村社会结构、文化生态整体优化和农村居民生活质量综合提升。因而,实现城乡融合发展、全面推进乡村振兴是缩小城乡差距、实现城乡共富的根本路径[34],而实现城乡共富就是攻克了共同富裕最大难点,也标志着全体人民共同富裕取得决定性突破。

(五) 以中国式现代化推进共同富裕

党的二十大报告正式将中国式现代化上升至政治话语和政策话语,使其成为中国特色、中国道路和中国话语的集中表达。中国式现代化不是西方以资本为中心的现代化,不是苏联模式高度集体化的现代化,也不是发展中国家依附型的现代化[35],而是兼具现代化的一般特征、融合中华优秀传统文化和继承马克思主义现代化理论的全新文明形态[36]。中国式现代化打破了“西方中心主义”的现代化话语霸权,是现代化“多元论”替代西方“一元论”的典范,是对西式现代化的全面超越。

以资本为中心、以私有制为基础的西式现代化存在劳资对立、阶级分化、贫富差距等“痼疾”[37],与共同富裕目标相背离。皮凯蒂分析了西方国家贫富分化的客观趋势,指出不加节制的资本导致了社会财富的不平等分配,自由市场经济并不能实现共同富裕[38]。纵观进入现代化以来各国发展历程,以美国为代表的国家基尼系数长期居高不下,贫富分化现象日趋严重;拉美国家长期陷入中等收入陷阱,共同富裕更是举步维艰;北欧国家以劳动力去商品化构建的“高福利、高税收”福利社会,达成较为理想的共同富裕,但长期来看容易陷入“福利陷阱”,形成“福利依赖”,并存在强烈的路径依赖特征,最终可能抑制社会财富积累[39]。

党的二十大报告指出,中国式现代化是人口规模巨大的现代化,是全体人民共同富裕的现代化,是物质文明和精神文明相协调的现代化,是人与自然和谐共生的现代化,是走和平发展道路的现代化。“全体人民共同富裕”表明中国式现代化内蕴共同富裕;“物质文明和精神文明相协调”保证共同富裕内容的全面性;“人与自然和谐共生”保障共同富裕的可持续性;“人口规模巨大”决定我国共同富裕不能走北欧国家人口稀少的“高税收、高福利”途径;“走和平发展道路”意味着中国式现代化和共同富裕的实现不能采取对外扩张、掠夺资源、输出矛盾、转嫁风险等方式。新时代新征程我国共同富裕必然以中国式现代化推进,在全面建设社会主义现代化国家和实现中华民族伟大复兴的进程中渐进实现。

参考文献:

[1]牛新星.试论中国式现代化推进全体人民共同富裕的内在逻辑与现实路径 [J].天津师范大学学报(社会科学版),2023(3):42-48.

[2]习近平.扎实推动共同富裕 [J].奋斗,2021(20):4-8.

[3]郭剑鸣.中国式现代化推进全体人民共同富裕的中轴逻辑及其建构 [J].政治学研究,2023(3):95-105.

[4]杨立雄.概念内涵、路径取向与分配定位:对共同富裕关键理论问题的探讨 [J].华中科技大学学报(社会科学版),2022,36(4):82-91.

[5]周文,施炫伶.共同富裕的内涵特征与实践路径 [J].政治经济学评论,2022,13(3):3-23.

[6]杨文圣,李旭东.共有、共建、共享:共同富裕的本质内涵 [J].西安交通大学学报(社会科学版),2022,42(1):10-16.

[7]徐俊峰,葛扬.“城乡共富”:“共同富裕”的内涵要义与实践遵循 [J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2022,22(6):20-28.

[8]阿马蒂亚·森.正义的理念 [M].王磊,李航,译.北京:中国人民大学出版社,2013:58-59.

[9]代贤萍.科学理解新时代共同富裕的理论内涵 [J].大连干部学刊,2022,38(3):12-16.

[10]杨勇兵.精神生活共同富裕的生成逻辑、科学内涵与实践路径 [J].党政研究,2022(5):53-59.

[11]傅才武,高为.精神生活共同富裕的基本内涵与指标体系 [J].山东大学学报(哲学社会科学版),2022(3):11-24.

[12]彼得·盖伊.启蒙时代(下):自由的科学 [M].王皖强,译.上海:上海人民出版社,2016.

[13]马克思,恩格斯.共产党宣言 [M].陈望道,译.长沙:湖南人民出版社,2021:31.

[14]王瑞芳.1960年前后毛泽东对社会主义本质问题的认识 [J].晋阳学刊,2017(5):14-19.

[15]张端.1949年以来中国共产党对社会主义本质的探索及其当代价值 [J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2023,25(2):9-16.

[16]习近平.在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话 [M].北京:人民出版社,2021:13.

[17]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告 [J].共产党员,2022(21):4-26.

[18]汪盛玉.坚持“以人民为中心”话语的社会主义本质论析 [J].毛泽东邓小平理论研究,2023(7):14-22.

[19]郭晗,任保平.中国式现代化进程中的共同富裕:实践历程与路径选择 [J].改革,2022(7):16-25.

[20]孙方.中国式现代化进程中城乡共同富裕目标实现路径研究 [J].山东社会科学,2023(5):162-168.

[21]张晓明,王豪.以中国式现代化实现共同富裕的历史必然 [J].大连干部学刊,2022,38(5):12-18.

[22]罗伯特·A·达尔,布鲁斯·斯泰恩布里克纳.现代政治分析 [M].吴勇,译.北京:中国人民大学出版社,2012:36.

[23]黑格尔.法哲学原理 [M].范扬,张企泰,译.北京:商务印书馆,1961:84-86.

[24]毛泽东.毛泽东选集:第3卷 [M].北京:人民出版社,1991:808.

[25]王艺明.以规范财富积累机制推进中国式现代化 [J].财经问题研究,2023(7):3-15.

[26]姚肖雅.马克思主义分配公平视域下推进共同富裕路径探究 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2023,16(1):41-46.

[27]周文,唐教成.深刻理解和领悟共同富裕的三重逻辑 [J].经济纵横,2023(5):1-9.

[28]姜晓萍,肖育才.基本公共服务供给对城乡收入差距的影响机理与测度 [J].中国行政管理,2017(8):84-89.

[29]程名望,韩佳峻,杨未然.经济增长、城乡收入差距与共同富裕 [J].财贸研究,2022,33(10):1-17.

[30]厉以宁.股份制与现代市场经济 [M].南京:江苏人民出版社,1994.

[31]赵丹玉,崔建军.数字普惠金融能够缩小城乡多维差距吗?——基于农业全要素生产率中介效应的视角 [J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2023,44(8):81-93.

[32]席恒,王睿.我国城乡共同富裕的内涵、测度及其政策意义 [J].西北大学学报(哲学社会科学版),2023,53(4):15-26.

[33]黎艳,周玉红,邵永同.我国共同富裕的动态演进及地区差异分析 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2024,17(3):289-300.

[34]宋俊秀,钱力,倪修凤.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2022,15(6):497-512.

[35]张文婷,全林峰.共同富裕与中国式现代化辩证关系论析 [J].学理论,2023(3):8-11.

[36]陈晓晖,韩丽.深刻把握中国式现代化的四重逻辑 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2024,17(1):1-9.

[37]刘灿.社会主义基本经济制度与中国式现代化 [J].政治经济学评论,2023,14(2):3-13.

[38]托马斯·皮凯蒂.21世纪资本论 [M].巴曙松,陈剑,余江,等译.北京:中信出版社,2014:27.

[39]李贤,崔博俊.共同富裕视角下的慈善活动 [J].思想战线,2021,47(6):20-29.

Theoretical connotation, inevitability, and path choice of

common prosperity in New Era and new journey

ZHANG Lianhua, JIANG Zheng

(College of Economics, Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang, Guizhou 550000, China)

Abstract: Deeply understanding the scientific connotation of common prosperity and fully grasping the inevitability of the era of common prosperity are the foundation for solidly promoting common prosperity in the New Era and new journey. In terms of scientific connotation, common prosperity is the unity of production and distribution, productivity and production relations, which embodies the essential attributes of joint ownership, joint construction, and shared benefits, and has characteristics of universality, comprehensiveness, progressiveness, and differentiation. In terms of the inevitability of the times, common prosperity is an essential requirement of socialism with Chinese characteristics, an inherent requirement of adhering to the development concept centered on the people, a strong support for the new driving force of economic development in the New Era, and a solid guarantee for consolidating national security and social stability at the grassroots level. In the New Era and new journey, it is a necessity to adhere to the leadership of the Party, promote high-quality development, optimize the distribution system, implement the rural revitalization strategy and Chinese path to modernization to promote common prosperity.

Key words: common prosperity; core essence; essential features; inevitability of times; high-quality development; distribution system

(责任编辑:靳文凯)