区域国别学视角下的国际组织影响力研究*

2024-01-03刘铁娃

刘铁娃

内容提要:关注国际组织与国际机制在跨国问题中的影响和作用,对于中国在百年未有之大变局的历史时刻深入参与全球治理,有着重要的参考价值和指导意义。国际组织的治理涉及全球、区域和国别各个层面,为此,有必要在传统的国家治理研究之外,根据各个国际组织的功能领域和实际效用,借助科学的指标测量体系评估国际组织影响力,把握其在全球治理中的组织规律和作用机制,为中国以国际组织为舞台更好地承担全球责任提供可资借鉴的科学资源。本文利用北京外国语大学研究团队自2021 年起在推动国际组织数据库建设基础上开展的国际组织全球影响力指数研究为方法论,在区域国别学视角下进行国际组织的影响力研究。本文将从研究对象、研究方法、研究内容等介绍国际组织全球影响力指数研究体系的建设,继而梳理截至当前完成的政治、教育、文化、科技这四种功能领域的政府间国际组织的排名情况,试图找到认识国际组织影响力的一般性规律,同时突破传统的政治学、经济学、传播学、国际法等研究视角,努力探索区域国别学视角下国际组织研究的新路径。

一、建立国际组织影响力指标体系的必要性与重要性

国际组织是指两个以上国家或其政府、人民、民间团体基于特定的、一定协议形式而建立的各种机构。在全球化的今天,国际组织在全球治理中发挥着重要作用,虽然主权国家依然是参与全球治理的首要行为体,但国际组织已经在其中发挥着不可忽视的作用。作为全球治理体系的多元化主体之一,国际组织本身也构成了全球治理机制的重要组成部分,并在稳定国际和平与秩序、促进经济可持续发展、协调各国共同应对全球性挑战等方面发挥重要作用。第二次世界大战以后,以联合国、国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织、世界卫生组织、联合国教科文组织等为代表的国际组织在集体安全、自由贸易、全球平衡发展、公共卫生和教育领域的治理实践中都作出了重要的贡献。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央全面推进中国特色大国外交,推动构建人类命运共同体,并要求我国在全球治理中发挥更大作用作出更大贡献。在百年未有之大变局和全球治理体系加速变革之际,现有全球治理机制面临多重挑战,需要进一步实现参与主体的多元化,超越当前内嵌于欧洲中心主义和西方中心主义文明背景下的自由主义全球治理话语体系,推动构建更加平等、包容、韧性的国际秩序。①刘铁娃、宗华伟:《多边主义的文明政治维度——联合国教科文组织文明对话议程评述》,载《外交评论》2022 年第5 期,第110 页。为此,习近平总书记先后提出了“全球安全倡议”“全球发展倡议”和“全球文明倡议”,旨在为全球治理提出中国方案,并提升中国在全球治理领域的规则制定、议程设置等方面的能力。鉴于国际组织在全球治理中的重要性和我国对全球治理的深入发展,研究国际组织并对其影响力进行系统性研究变得十分必要。在此基础上,我国才能有的放矢,提高参与全球治理的能力,推动国际组织有序参与全球治理,让世界听到更多中国声音,提升我国国际影响力、感召力和塑造力。

二、国际组织影响力指标体系的构建

1928 年,以何廉(1895—1975)为代表的老一辈中华学人开始围绕中国经济社会问题展开指数研究,这一研究范式一直延续到新中国成立之后。21 世纪的中国,已经远非何廉一代学人所经历的中国,在百年未有之大变局的历史时刻,全球议题的迅速升温使全球治理的重要性日益凸显,随着中国参与全球事务的逐渐深入,需要建立有关全球治理的知识体系。在中国由“站起来”到“富起来”再到“强起来”的历史进程中,虽然国家仍是全球治理的首要主体,但国际组织与国际机制在跨国问题中的作用持续加强,中国学者及实践者在全球治理领域中的指数研究就显得愈加紧迫。笔者所在的北京外国语大学研究团队致力于国际组织数据库建设,并在此基础上开展国际组织全球影响力指数研究。一方面,研究团队尝试找到认识国际组织发挥影响力的一般性规律,这些规律就包含在本课题研究中探索设立的指标体系之中;另一方面,研究团队进一步厘清国际组织对区域和国家发挥影响力的根源和作用途径。下文将从研究对象(国际组织清单与分类)、研究方法(层次分析法和计算指标与权重)、研究内容(数据信息与缺失值处理)等方面,介绍北京外国语大学研究团队关于国际组织全球影响力指标体系的建设。

(一)国际组织清单与分类

在建立国际组织全球影响力指标体系之前,首先需要将现有的国际组织进行系统化分类。目前,国内外学界普遍以国际协会联盟(UIA)发布的《国际组织》年鉴作为最权威、最全面的国际组织清单来源。研究团队也基于此,根据纸质版《2018—2019 年国际组织年鉴》,组织人力逐条录入国际组织名称,着重筛选政府间国际组织并整理成电子清单,作为第一轮研究的基础。①研究团队还以是否具有联合国经社理事会咨商地位为标准,同步梳理了共6 391 个国际非政府组织清单,下一阶段将进行深入研究。此外,基于主体视角,将国际组织区分为政府间国际组织与国际非政府组织;基于功能领域视角,将政府间国际组织分为12 类,包括政治、经济、教育、文化、科技、人权、传播、军事、卫生、法律、生态和其他。

1. 国际组织清单

根据《2018—2019 年国际组织年鉴》,研究团队逐条录入政府间国际组织清单,第一阶段共整理28 922 条组织机构数据。经过进一步分析发现,该数据表中存在大量重复信息,因为UIA 的记录模式是累加式,所以就会出现一些国际组织被重复记录、一些被解散的国际组织仍在名册等情况。第二阶段,通过数据“清洗”,去除重复出现的组织清单,共整理出5 838 个包涵国际条约在内的政府间国际组织。第三阶段,经过人工逐条核验,进一步开展数据“清洗”,将政府间国际组织清单缩减为2 982 个,由此建成了较为可靠的全球政府间国际组织清单,这是全球相关研究领域首次将政府间国际组织清单准确缩小到3 000 以内的数量级。此外,被筛选出来的2 244 个国际法或国际条约已经另外建立数据子库,以备未来建设国际法模块的数据子库使用。第四阶段,结合12 个功能领域的分类,研究团队按照组织的功能特点及优先领域,为2 982 个政府间国际组织各贴5 个分类标签,从标签1 至标签5 与该领域关联性逐渐减弱。第五阶段,经过三轮人工筛选,将一些似是而非的机构、并非独立法人的国际组织排除,锁定政治类政府间国际组织217 个,教育类政府间国际组织76 个,科技类政府间国际组织198 个,文化类政府间国际组织98 个。本研究将展现这四类组织的前十排名,并尝试结合区域国别学研究视角总结普遍规律,并对某些特殊情况做出解释。

1.2 国际组织分类

基于构成主体的不同,可以将国际组织分为政府间国际组织(IGO)和国际非政府组织(INGO)。在构建国际组织影响力指标体系过程中,北外团队主要是基于国际组织的功能领域进行分类的。

大数据和指数研究是实现海量数据的程式化处理,按照人们的需求展现千万种排列组合。因此,国际组织指数研究首先要确定国际组织的分类标签,以便于实现海量信息的规则排列。结合北京外国语大学“全球语言”“全球文化”与“全球治理”的三大学科领域发展战略,对标国际组织的功能分类,研究团队将政府间国际组织分为12 类,包括政治、经济、教育、文化、科技、人权、传播、军事、卫生、法律、生态和其他。

在清理国际组织名单、搜集整理相关信息时,研究团队为每一个国际组织标注功能领域的分类标签。鉴于很多国际组织具有跨领域的功能属性,每个国际组织最多可以在上述12 种分类中标注5 个标签。其专业程度,由标签1 至标签5递减。以世界卫生组织为例,就其自身的专业程度而言,在卫生领域最强,在科技领域最弱。标签如下:

标签1:卫生;

标签2:政治;

标签3:传播;

标签4:教育;

标签5:科技。

考虑到专业程度,按功能领域分类进行国际组织全球影响力指数排名工作时,研究团队将以国际组织的标签1 和标签2 标识的分类,参与排名。仍以世界卫生组织为例,它将参与卫生类国际组织的排名,也参与政治类国际组织的排名。

(二)研究方法与计算指标

目前,有关政府间国际组织和国际非政府组织影响力的研究还停留在个案分析的阶段。例如,郭秋梅对联合国难民署和国际移民组织的影响力比较中涉及了职员数量、机构预算、资金来源、组织结构、会议举办情况、出版物、获奖情况等指标。①郭秋梅:《国际移民组织与联合国难民署之比较:关系、议程和影响力》,载《国际论坛》,2012 年第4 期,第19—24 页。熊李力分析了在华非政府组织的影响力,其中可为国际组织影响力提供参考的包括项目规模、合作伙伴这两项指标。②熊李力:《论非政府专业国际组织在中国的影响力》,载《太平洋学报》,2010 年第4 期,第49—57 页。在国外相关研究中,有关国际组织影响力的论述则主要发端于有关权力、合法性的讨论。从现实主义的观点来看,国家通过国际规约向国际组织让渡权力,提出委托任务,从而使得国际组织成为国家的代理人,影响政策制定,③Christoph Knill, Louisa Bayerlein, Jan Enkler and Stephan Grohs, “Bureaucratic Influence and Administrative Styles in International Organizations,” The Review of International Organizations, Vol. 14, 2019,pp. 83-106.; Darren G. Hawkins, David A. Lake, Daniel L. Nielson and Michael J. Tierney, Delegation and Agency in International Organizations, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 140.尤其是在国际关系传统安全领域通过协议解决争端。④Megan Shannon, Daniel Morey and Frederick J. Boehmke, “The Influence of International Organizations on Militarized Dispute Initiation and Duration,” International Studies Quarterly, Vol. 54, No. 4, 2010, pp. 1123-1141.从建构主义的角度来看,国际组织除了从国家获得授权,也通过专家所具备的专业知识和道义劝说获得一定的影响力,⑤Martin Heneghan and Mitchell A. Orenstein, “Organizing for Impact: International Organizations and Global Pension Policy,” Global Social Policy, Vol. 19, No. 1-2, 2019, pp. 65-86.国际组织能在各领域制定专业性规则,形成社会知识,⑥Michael N. Barnett and Martha Finnemore, “The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations,” International organization, Vol. 53, No. 4, 1999, pp. 699-732.同时还能够主导政治话语建设。⑦Jörg M. Dostal, “Campaigning on Expertise: How the OECD Framed Eu Welfare and Labour Market Policies–and Why Success Could Trigger Failure,” Journal of European Public Policy, Vol. 11, No. 3, 2004, pp.440-460.

由以上观点可见,国际组织的影响力主要有三个来源。首先,国际组织影响力包括组织影响力。组织影响力以该组织囊括的成员为基础,标志着国际组织的基本体量。成员一方面是国际组织的参与者,遵守相关国际组织的规约,另一方面又深刻影响着国际组织的实力。例如,在集体代理人的视角下,国际组织的影响力在很大程度上取决于授权方的能力。①Randall W. Stone, Controlling Institutions: International Organizations and the Global Economy,Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p. 18.同时,国际组织自身的体量也是国际组织影响力的反映:国际组织体量越大,所获得的经费、行政部门也成比例增长,能够完成更多的委托任务,在国际事务中具有更大的胜任力。②Roland Vaubel, “Principal-Agent Problems in International Organizations,” The Review of International Organizations, Vol. 1, 2006, pp. 125-138.其次,国际组织影响力包括政策影响力。政策影响力包括上文提到的政策、协议制定和专业知识贡献,标志着国际组织的制度能量。而就政策影响力的具体载体而言,国际组织的政策影响力不仅体现在组织的出版物中,也通过会议、会议决议的渠道产生影响力,尤其是联合国会议。③Bob Reinalda, Routledge Handbook of International Organization, Oxon: Routledge, 2013, p.150.最后,国际组织具备一定的传播影响力,即国际组织的舆论声量。国际组织官员、专家通过传统媒体和新媒体平台主导话语建设,利用媒体的强大影响力影响舆论,塑造人们有关具体议程的意见看法,④Meti Ekayani, Dodik R. Nurrochmat and Dudung Darusman, “The Role of Scientists in Forest Fire Media Discourse and Its Potential Influence for Policy-Agenda Setting in Indonesia,” Forest Policy and Economics, Vol.68, 2016, pp. 22-29.从而影响国家政策议程。⑤Nazmus Sadath, Max Krott and Carsten Schusser, “Forest-Climate Politics in Bangladesh’s Media Discourse in Comparison to Global Media Discourse,” Forest Policy and Economics, Vol. 3, No. 1, 2012, pp. 1-7.

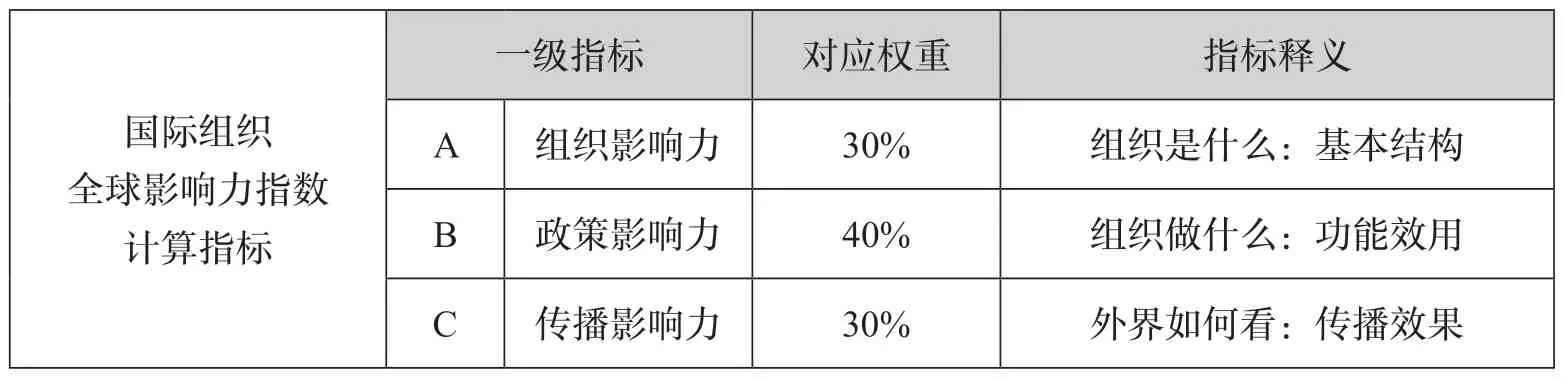

在国际组织影响力研究的第一阶段,根据以上有关国际组织影响力中基本体量、制度能量和舆论声量的各种观点和专家评议,形成3 个一级指标及其权重:组织影响力(一级指标A,权重为30%)、政策影响力(一级指标B,权重为40%)、传播影响力(一级指标C,权重为30%)。3 个一级指标各自细分为6个二级指标,共计18 个二级指标。组织影响力主要考察的是组织自身的体量和分量。如果一个组织所覆盖的成员比较广泛,并且拥有大多数主要或关键大国,那么,它的影响力自然不同于一些成员很少且由中小国家组成的国际组织。类似地,如果一个组织拥有更多的财政支持、办事机构及人员,那也意味着它可以举办更多的活动、通过增加或减少援助的方式去影响成员和非成员。这些一级、二级指标本质上是针对国际组织影响力的来源,我们不仅要考察数量方面的指标,也要考察性质方面的情况。作为一个定量分析的数据库,本课题不仅停留于提出这些具有一般性因果关系的指标,而是进一步计算其权重,从而建立一个科学的测量国际组织影响力的模型。

表1 一级指标分类

第二阶段,在确认计算指标及其权重和计算公式时,研究团队将定性与定量相结合,采用萨蒂(Thomas L. Saaty,1926—2017)提出的层次分析法(Analytic Hierarchy Process)。层次分析法利用树状的层级结构,将复杂决策问题在一个层级中区分为数个简单的子问题,由不同层面给予层级分解。其中,决策专家会系统地评估每一个子问题的相对重要性,给出权重赋值,通过量化运算找到脉络后得到综合评估,适合在较多参数的情况下结合专家意见形成较为科学的指数权重,为决策者提供充分的决策资讯并组织有关决策的评选条件。具体而言,在两级指标的层次结构模型确定后,包涵国际组织高、中、低级职员、国际组织研究学者、研究团队核心成员的18 位专家分别对每个一级指标中的6 个二级指标进行比较,确定每个二级指标的相对重要性。最终通过专家打分表的平均数计算,得到判断矩阵,确认二级指标的优先顺序。

第三阶段,得到判断矩阵后,研究团队使用SPSSAU 计算各指标的特征向量、权重值和最大特征根值(CI),并通过查表获得随机一致性RI 值,通过CR值(CR=CI/RI)检验权重的一致性,确保各指标能严格按照贡献度从最大到最小排序,避免出现“甲比乙重要,乙比丙重要,但丙又比甲重要”的情况。

在对以上权重计算结果进行一致性检验的过程中,项目组得出组织影响力的一致性指标(CR 值)为0.032,政策影响力的CR 值为0.032,传播影响力的CR值为0.055,三者均小于0.1 的阈值,满足一致性检验的标准,计算所得的权重具有一致性。客观的定量分析将专家的科学决策得出具体参数,避免了人工赋权时可能存在的模糊性和随机性。

影响力的研究最终生成以下权重表(见表2 至表4),每个一级指标按100%计算,二级指标权重精确到小数点后两位。一级指标A 和B 的二级指标权重总和均为100%。

表2 组织影响力指标(一级指标A)

表3 政策影响力指标(一级指标B)

表4 传播影响力指标(一级指标C)

续表

(三)数据信息的搜集整理

1. 数据的来源与处理

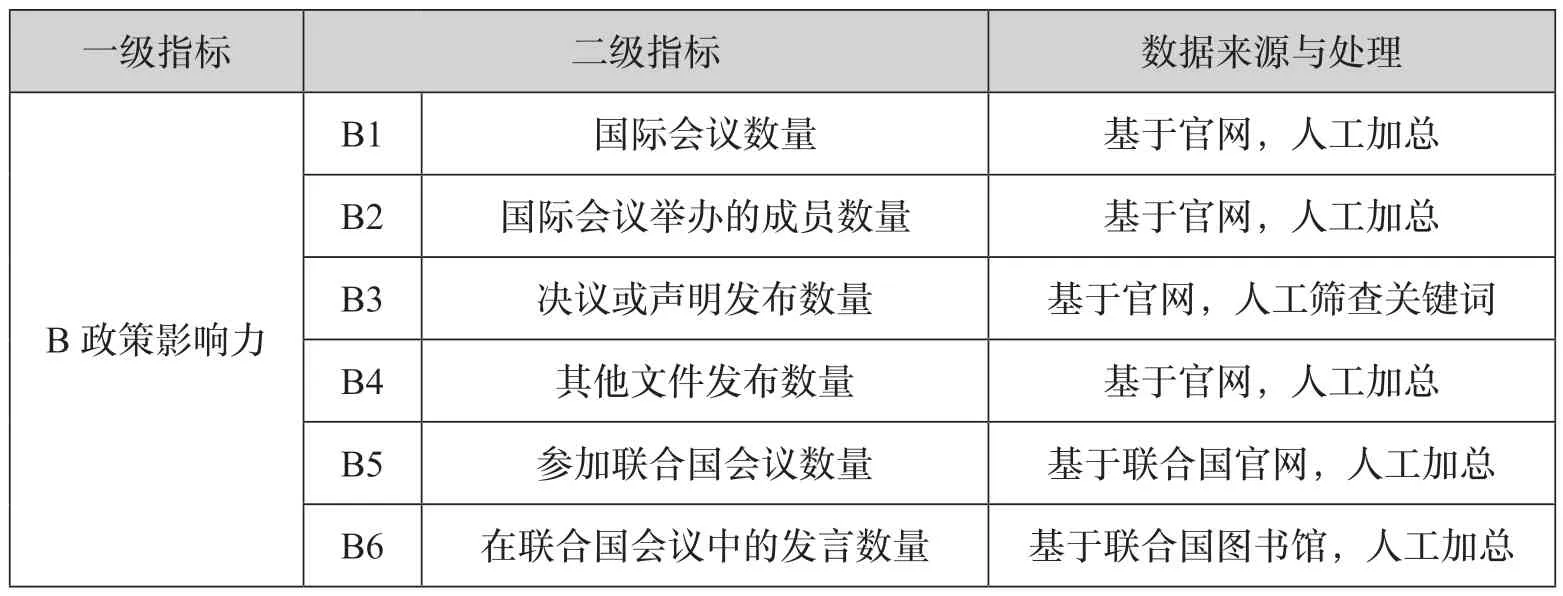

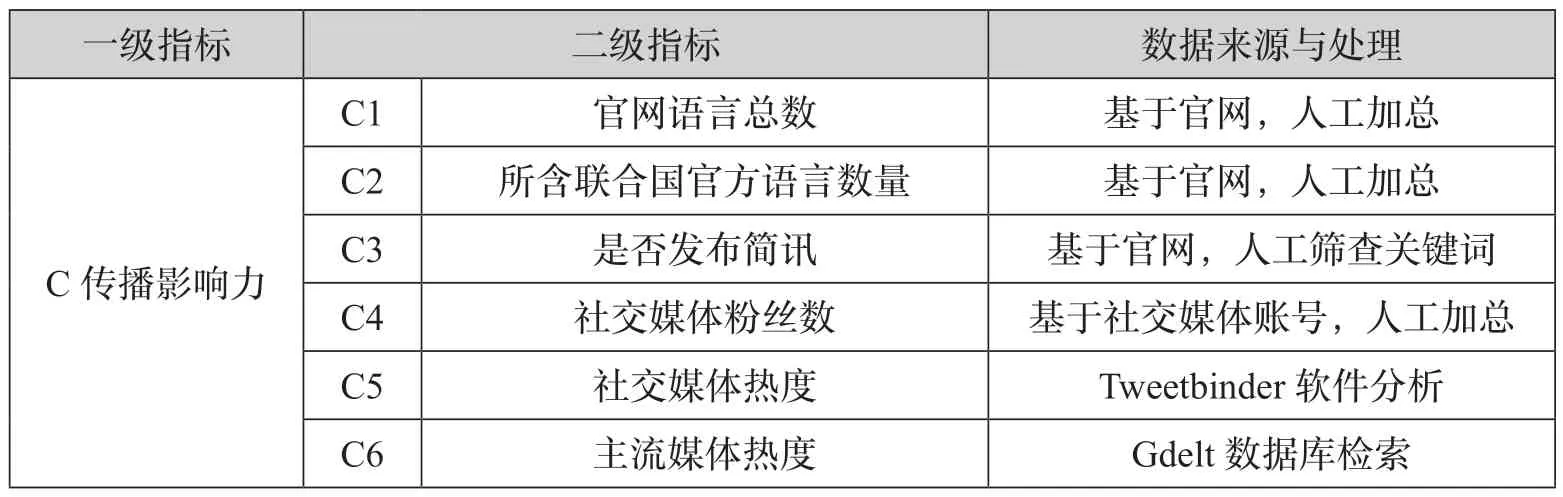

锁定研究对象(政治类政府间国际组织)和研究方法(指标与权重设定)后,研究团队逐一查找不同功能领域的国际组织在18 项指标中的对应数值(2020 年度及2021 年度),数据来源与处理办法如下(表5 至表7)。

表5 组织影响力指标(一级指标A)数据来源与处理

表6 政策影响力指标(一级指标B)数据来源与处理

表7 传播影响力指标(一级指标C)数据来源与处理

2. 数据缺失值的处理

鉴于各国际组织的信息披露程度不同,18 个二级指标的数据存在不同程度的缺失。鉴于各项二级指标缺失值的占比参差不齐,故在指数排名计算的过程中,缺失值作为空值处理而不使用均值替代法进行补值,以免对排名产生较大影响,以下是政治类政府间国际组织缺失值的占比(表8 至表10)。

表8 组织影响力(一级指标A)的数据缺失值

表9 政策影响力(一级指标B)的数据缺失值

表10 传播影响力(一级指标C)的数据缺失值

由于指数的二级指标均为正向指标,即数量越大越好,故在数据无量纲化的过程中,本研究采用正向化(MMS)对数据进行无量纲化处理,强调让数字保持越大越好的特性且对数据单位压缩,正向化的具体公式如下:

其中,xmax指单一指标下的最大值,而xmin指单一指标下的最小值,xMMS越大,说明其原始值越大。当x=xmax时,xMMS=1,当x=xmin时,xMMS=0,数据区间在[0, 1]之间。

3. 指标、数据质量分析

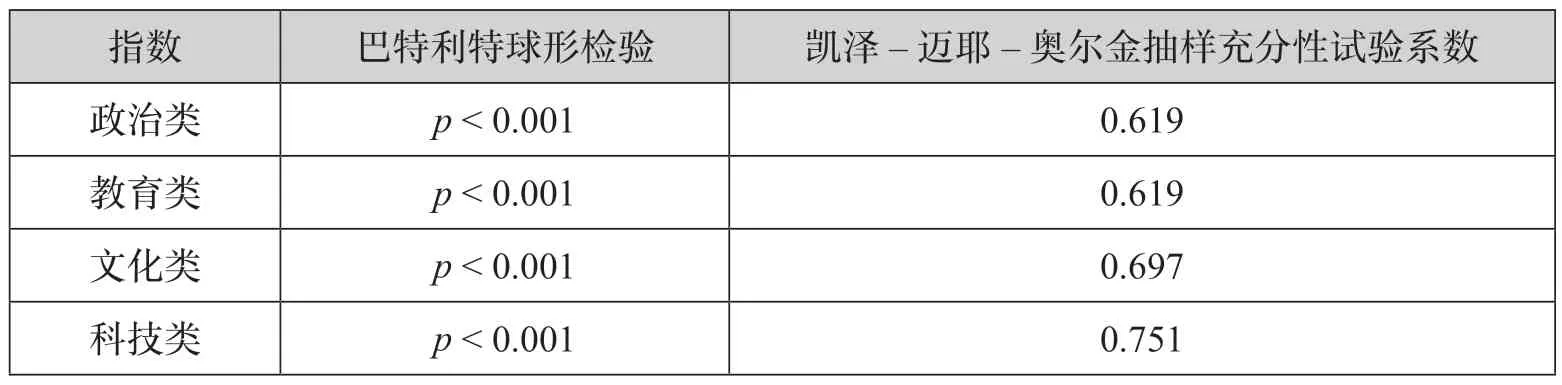

在完成最终的指数计算之前,有必要使用统计学方法对指数指标设计的合理性进行判断,并且确认数据质量。其中,本文使用指数分析中常用的巴特利特球形检验(Bartlett’s Test of Sphericity)判断各项指标是否适合进行因子分析。当球形检验的显著性(p值)小于0.05 时,说明各个变量在一定程度上互相关联,适合进行因子分析。与此同时,本文针对数据进行凯泽–迈耶–奥尔金抽样充分性试验(Kaiser-Meyer-Olkin Test for Sampling Adequacy, KMO),这项检验进一步分析了变量之间的相关性,KMO 值越接近1,表示因子分析的适用性越好,数据中的变量之间越适合进行因子分析。一般来说,如果KMO 值大于0.6 就认为因子分析是可行的。各项分析的结果如表11 所示。由此可见,政治、教育、科技、文化等方面的指数排名具有一定的信度和效度。由于篇幅所限,本文仅展示不同指数的凯泽–迈耶–奥尔金抽样充分性试验结果。

表11 巴特利特球形检验与凯泽-迈耶-奥尔金抽样充分性试验结果

三、实证研究:各类国际组织全球影响力指数排名

在国际组织影响力指标体系的基础之上,研究团队分阶段对政治类、教育类、文化类和科技类的政府间国际组织全球影响力指数进行了研究并初步排名。

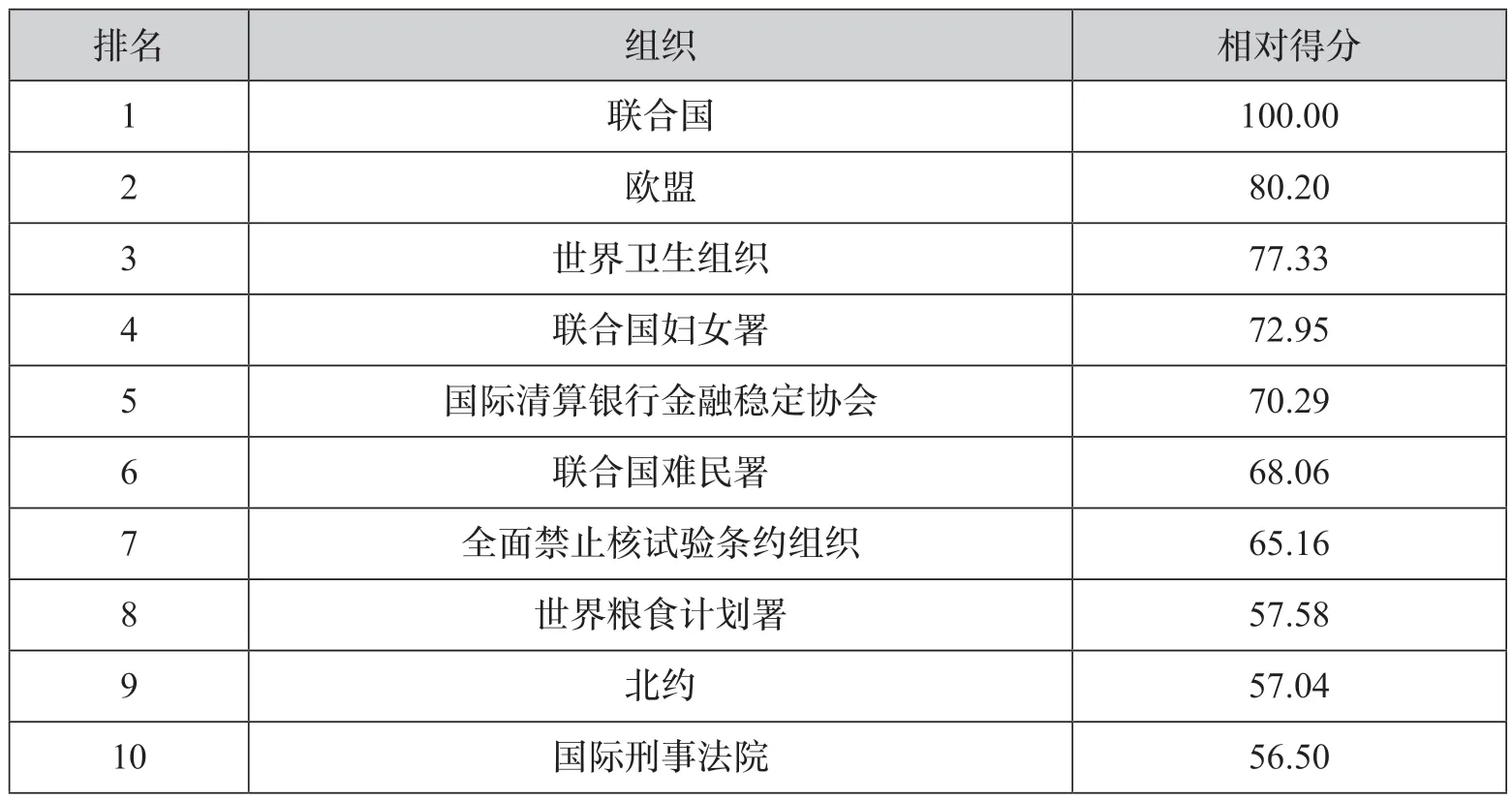

(一)政治类政府间国际组织的全球影响力指数排名

经过以上研究对象、研究方法和研究内容的确认,研究团队得出2020 年度政治类国际组织的全球影响力指数排名总表(见表12)。前三名的国际组织依次是:

表12 政治类政府间国际组织全球影响力指数总排名(前十名)

第一名:联合国(全球性,多功能领域);

第二名:欧盟(区域性,多功能领域);

第三名:世界卫生组织(全球性,以卫生、政治为主要功能领域)。

联合国的全球影响力自不待言。欧盟则是区域主义思想和现代欧洲力量的集中体现。2019 年末的新冠肺炎疫情改变了世界进程,也直接影响了2020 年度世界卫生组织的全球影响力,使其在政治类、政府间国际组织中高居第3 名的位置。剩下的其他国际组织大部分是联合国的机构或者普遍性的政府间国际组织,它们具有比较广泛的代表性,在所从事的全球治理领域都发挥着非常重要的引领作用。

此外,根据国别区域研究的重点,将区域代表性组织的影响力进行了单独归纳,以期一目了然地展示其相对差异(参见表13)。

表13 区域代表性国际组织排名

据上表可知,欧盟虽缺失“年度预算”这一重要指标,但仍然在总排名中高居仅次于联合国的第2 名;北约同样缺失“年度预算”这一重要指标,却也能在总排名中高居第9 名。欧盟27 个成员国与北约30 个成员国之间有21 个成员国重叠。鉴于这两个国际组织的影响力指数,这21 个成员国的重要性自然不可小觑。

虽然,人们通过作为国际关系常识的权力政治观,很容易不自觉地指出欧盟与北约的重要性,但结合指标检验,可以自觉地展现两者以何种方式发挥重要作用。作为一个综合性的区域国际组织,欧盟本身具有一定的超国家性,欧盟委员会、中央银行等都是重要的区域政策制定者,而且欧盟在全球治理领域和全球舆论中都非常活跃。北约是一个重要的区域安全机构,由于它的议题相对集中,对引领全球舆论的兴趣也逊色于欧盟,但北约作为全球最强大的区域军事力量这一点,使其政策影响力和传播影响力都非常突出。结合上表中国际组织在3 个一级指标中的单项排名,欧盟和北约因为“年度预算”的指标缺失,组织影响力排名很低,但是两者的政策影响力和传播影响力都相当高。

图1 欧盟与北约成员国

在中国更为关切的亚洲地区,代表性区域组织是东南亚国家联盟(以下简称“东盟”)与上海合作组织。东盟的政策影响力排名第17 位、传播影响力排名第45 位,但组织影响力排名仅居于217 个国际组织的第179 名。因此它的总排名为第98 名。在相当程度上,该指数排名反映出东盟的政策导向和传播力度远超过其机构本身的制度化建设。至于上海合作组织,组织影响力和政策影响力位于前100 名,而传播影响力仅居于第184 名,也在某种意义上反映出上海合作组织(以下简称“上合组织”)主要参与国不熟悉全球治理中的媒体力量。相比较而言,大多数中国人并不熟悉的太平洋共同体,其政策影响力进入前50 位。传播影响力进入前20 位,总排名第76 位,远高于上合组织的排名。

进入21 世纪,阿拉伯世界愈发引起全球普遍关注,其代表性国际组织是阿拉伯国家联盟。该组织仅在政策影响力中居于第20 名的高位,而组织影响力和传播影响力不足。这一方面反映出阿拉伯世界与东亚区域组织在全球事务中的传播能力有限和话语权缺失;另一方面,反映出在推行区域政策上的强大热望与现实机制不平衡。美洲地区的代表性区域组织的综合影响力也不尽如人意,不过加勒比共同体的政策影响力进入前30 位,说明其具有参与区域乃至全球事务的积极向往和努力。

综合来看,二战后的区域主义以欧洲为最盛,并延续至今。结合上表,至少可以得出一些初步结论:从事情本身来看,阿拉伯世界、东亚世界、美洲世界的区域国际组织并不发达。从因果来看,区域代表性国际组织的强弱,未必与区域的强弱一致(而北美地区例外);但如果区域的全球影响力弱,则其对应的代表性国际组织一定弱。换言之,区域强弱是该区域代表性国际组织强弱的必要条件,而非充分条件。

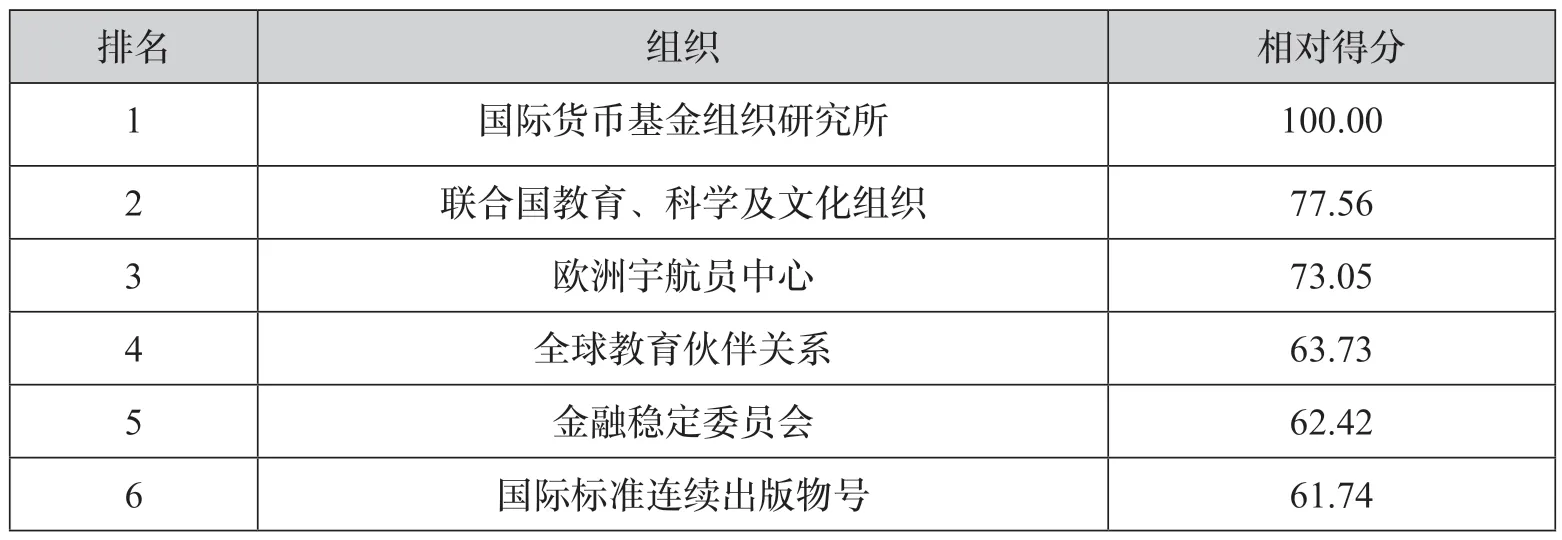

(二)教育类政府间国际组织的全球影响力指数排名

经过以上研究对象、研究方法和研究内容的确认,研究团队得出2021 年度教育类国际组织的全球影响力指数排名总表(见表14)。前三名的国际组织依次是:

表14 教育类政府间国际组织全球影响力指数总排名(前十名)

(续表)

第一名:国际货币基金组织研究院(全球性,以经济、教育为主要领域);

第二名:联合国教科文组织(全球性,多功能领域);

第三名:欧洲宇航员中心(区域性,以科技、教育为主要功能领域)。

教育类政府间国际组织主要分为两类:一类是学历相关的K12 和大学教育,另一类是研究院、中心等科研性质的教育机构。在综合影响力排名前十的组织中,仅有一个传统教育类型的组织,国际伊斯兰教法学会(排第9 位),其余9 个组织都是后一类。这反映在当前国际形势中,以建设研究院或中心的形式发展教育作用是最普遍、最成功的。目前,中国建设了一批以研究国际形势、全球发展为目标的研究中心或研究所,中国可以加强此类机构的建设,逐步将其发展成为规范性的国际组织,利用好社交媒体、视频网站、流媒体等多种传播途径,不断发展传播新形式、新渠道,扩大传播范围和受众,从而加强中国的国际组织建设。

其次,教育问题是全球问题,但区域差异较大。教育问题主要集中在欠发达地区,如非洲和拉丁美洲,也包括中等收入地区和发达地区的少数国家。因此,在组织影响力中,组织的区域性与全球性也是一个重要的分析点。排名前二十的组织中共有全球性组织10 个、区域性组织10 个,其中阿拉伯伊斯兰世界有6 个,亚洲地区有2 个,拉美与加勒比海地区有1 个,欧洲有1 个。阿拉伯伊斯兰世界在教育方面长期受到世界关注。这里教育资源匮乏,长期以来发展相对落后,但是,组织排名说明,这两个地区非常重视教育问题,建立众多国际组织,希望通过国际合作缓解或解决地区的教育问题。而且事实上,这些组织的发展状况良好,在名单中超过发达地区(如欧洲、北美洲)的教育类组织数量,成效显著。与之相对应的是,非洲地区和拉美地区组织基本排在名单最后,仅有一个组织拉美及加勒比地区图书推广中心进入前二十名的行列,其他均位于50 名之后。研究结果表明,虽然非洲和拉丁美洲应当是世界上最需要教育援助的国家,但它们本身对提高自身教育水平所采取的主动措施不够,成效不明显。

从综合排名和以上分析可以看出,教育类国际组织的影响力并不像传统认知的那样,在发达地区效果显著,在欠发达地区成效不明显,更多还是取决于区域性的努力与举措。欧洲仅有欧洲宇航员中心进入前二十名,是一个为欧洲培养宇航人才和战略性机构,为欧洲培养宇航员人才没得到了欧洲各国大量的资金投入。相比较而言,一直被认为在教育方面欠发达的阿拉伯伊斯兰世界展现出强烈的主动发展愿望,尽可能通过预算支持组织的工作,同时宣传建立的帮扶项目等信息,使社交媒体关注人数快速提升。这一举措表明,欠发达的地区有能力加强体系建设,打破固有印象,促进区域教育发展。

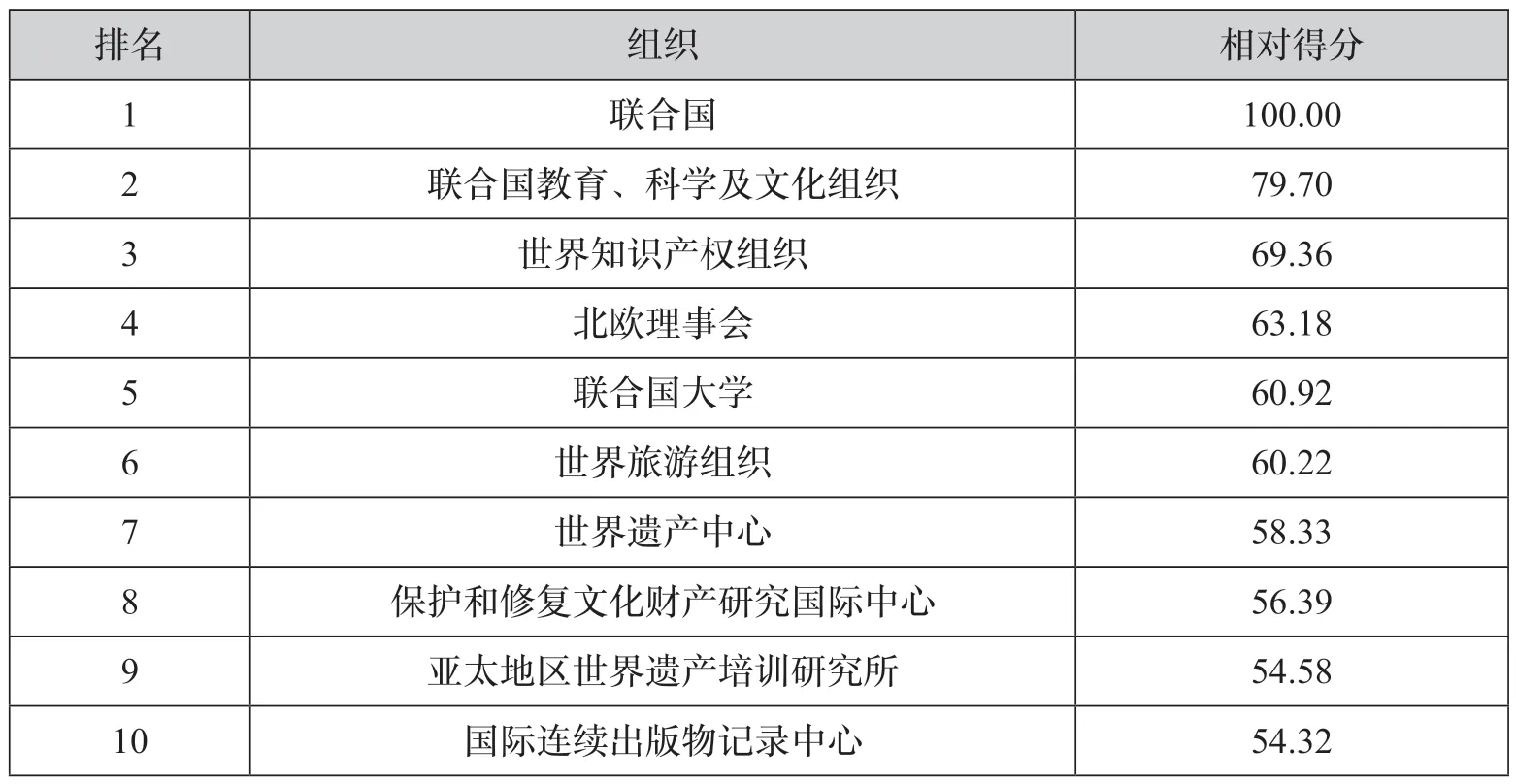

(三)文化类政府间国际组织的全球影响力指数排名

经过以上研究对象、研究方法和研究内容的确认,研究团队得出2021 年度文化类国际组织的全球影响力指数排名总表(见表15)。前三名的国际组织依次是:

表15 文化类政府间国际组织全球影响力指数总排名(前十名)

第一名:联合国(全球性,多功能领域);

第二名:联合国教科文组织(全球性,以文化、教育为主要功能领域);

第三名:世界知识产权组织(全球性,以文化、政治为主要功能领域)。

联合国的全球影响力自不待言。联合国教科文组织是文化领域最具权威性的国际组织。而世界知识产权组织联结维护世界各国的知识产权合作,保护权利人在所属领域的智力劳动成果,具有重要的文化意义。

在文化类排名前十名的组织中,有9 个全球性组织和1 个区域性组织,反映出在文化领域全球性组织有着明显优势,凸显出文化全球合作的重要成效。然而,区域性组织在文化传播中起到的作用也不可忽视,在构建人类命运体的道路上,区域性组织能够起到支点的作用,将区域文化传向其他区域,并带动区域联合,促进全球间的合作。从组织清单中还可以观察到,很多文化类组织带有政治色彩,体现出在全球化背景下,文化与政治组织合作平台多元化。政治组织为其传播提供有力支持,文化的传播也可以加强政治组织在各地影响力的提升。

北欧理事会在组织排名中高居第四位,由于该组织内丹麦、挪威、瑞典和冰岛四国组成,且预算不足,因此组织影响力(一级指标A)并未进入前五十名。但是该组织产出了大量的决议、决定等文件,反映出政策影响力与组织影响力的关联性较弱,说明其较为关注产出性成果的建设,而非制度体系。

从综合排名来看,影响力排在前五十名的组织中有五个北欧组织,分别是:北欧理事会(第4 名)、北欧文化基金(第30 名)、法罗群岛北欧之家(第44 名),北欧群岛合作(第45 名),雷克雅未克北欧之家(第47 名)。这些组织的成员都是属于狭义上的北欧地区,即瑞典、芬兰、丹麦、挪威、冰岛和各自的海外自治领地(如法罗群岛等)。它们本身只是一些小型国家,但是在文化传播领域却稳居世界最前列,在一众全球性的国际组织中脱颖而出。这与经济发展程度紧密相关。北欧地区是世界上经济最发达的地区之一,社会福利居世界最前沿,人民生活幸福指数高。在这样的社会背景下,国家和地区政府能够投入大量人力、财力与物力进入文化领域,在进一步丰富民众精神生活的同时将本地文化传向世界。

三个一级指标的数据显示,前十名组织的一级指标与综合排名契合度较高,说明这些组织各类影响力都有显著优势。传播影响力(一级指标C)在前十名中有三个区域性组织,分别属于法语地区、亚太地区和阿拉伯伊斯兰世界,表明文化传播因素与语言使用程度、宗教信仰和区域影响力紧密联系。法语作为联合国六大官方语言之一,在世界范围内有着重要影响,法语国家组织在这一基础上发展了强大的传播能力。亚太地区是世界上最大的区域,有着众多发展中国家和部分发达国家,一举一动都可能改变世界的局势。伊斯兰教是世界上最重要的宗教之一,其理念通过信徒再进一步传播,有效提高了传播效果。

(四)科技类政府间国际组织的全球影响力指数排名

经过以上研究对象、研究方法和研究内容的确认,研究团队得出2021 年度科技类国际组织的全球影响力指数排名总表(见表16)。前三名的国际组织依次是:

表16 科技类政府间国际组织全球影响力指数总排名前十名

第一名:国际能源署(全球性,能源领域);

第二名:国际原子能机构(全球性,能源领域);

第三名:国际协力机构(区域性,多功能领域)。

国际能源署作为全球能源事宜的协商平台、全球能源统计的权威,其影响力不言而喻。国际原子能机构则在保障监督与和平利用核能方面完成了大量工作。2019 年末以来的新冠肺炎大流行严重影响了发展中国家的经济和社会基础设施,国际协力机构通过开展能源、运输、环保等多领域合作项目,支持发展中国家实现所有权,在科技类政府间国际组织中高居第3 名的位置。

据上表可知,国际协力机构在会员国构成上较为简单,缺少“五常”的广泛支持,但仍然在总排名中仅次于国际能源署和国际原子能机构。非洲开发银行受限于其举办国际会议、发表决议声明等重要指标,却也能在总排名中高居第7名。美洲开发银行成员国与非洲开发银行成员国都包含有全球南方重要国家成员和世界大国成员。鉴于这两个国际组织的影响力指数,全球南北方合作的重要性自然不可小觑,进一步弥补全球治理中发展中国家作用常常被忽视的缺陷。

虽然人们通过作为国际关系常识的权力政治观,很容易不自觉地指出杜布纳联合原子核研究所与北太平洋研究委员会的重要性,但结合指标检验可以自觉地展现两者以何种方式发挥重要作用。结合表16 可知,杜布纳联合原子核研究所因为“官网语言”和“社媒曝光”指标较低、传播影响力排名较低,但组织影响力排名第1;北太平洋研究委员会因为“会员国”的指标缺失,组织影响力排名很低,但政策影响力和传播影响力都相当高。

在中国更为关切的亚洲地区,代表性区域组织是空间科学技术教育西亚区域中心、亚洲核科学技术研究、开发和培训区域合作协定与亚洲核合作论坛。空间科学技术教育西亚区域中心的组织影响力排名第36,但政策影响力、传播影响力排名分别是第110、116 名,总排名为第51 名。在相当程度上,该指数排名反映出空间科学技术教育西亚区域中心的制度化建设远超其机构本身的政策导向和传播力度。

亚洲核科学技术研究、开发和培训区域合作协定,组织影响力、政策影响力、传播影响力都位于前100 名,但都不是顶尖机构,也在某种意义上反映出该组织主要参与国不熟悉全球治理中的制度和政策宣传情况。相比较而言,亚洲核合作论坛组织的影响力进入前60 名,政策影响力、传播影响力却较为靠后,并未发挥常识重视的核能的作用。

进入21 世纪,非洲地区愈发引起全球普遍关注,其代表性国际组织是非洲开发银行和非洲电信联盟,分别在传播影响力中居于第3 名和第11 名的高位,但组织影响力和政策影响力不足。一方面,反映出非洲的区域组织缺少参与全球事务的组织管理经验;另一方面,反映出其在推行区域政策上的强大热望与现实机制不平衡之间的矛盾。美洲地区的代表性区域组织美洲开发银行的综合影响力高居第5 位,加勒比海行动计划、加勒比科学和技术理事会的组织影响力都进入了前20 名,说明其具有参与区域乃至全球事务的制度基础和支持。

综合来看,二战后的科技发展对全球治理的影响在各个地区存在巨大差异,在欧美传统强国表现为区域组织的国际化、全球化,在亚洲、非洲和美洲表现为区域组织的民族主义化。结合上表,可以得出以下初步结论:从事情本身来看,亚洲世界、阿拉伯伊斯兰世界、欧洲世界、加勒比海地区的区域国际组织并不发达;从因果来看,区域代表性国际组织的强弱,未必与区域的强弱一致(而欧洲、美洲和非洲例外)。

四、结语

北京外国语大学国际组织影响力的指标研究旨在传统的国家治理研究之外,根据各个国际组织的功能领域和实际效用,借助科学的指标测量体系评估国际组织影响力,把握其在全球治理中的组织规律和作用机制,为中国以国际组织为舞台更好地承担全球责任提供可资借鉴的科学资源。当前,在区域国别学学科建设的带动下,我国在该领域的学术、学科与话语体系建设正在走向更高的发展阶段。同时,与新学科发展相关的应用理论、研究方法、分析视角与构建模式都在酝酿着新的巨大变革。国际组织具有区域国别学的研究主体及研究载体的双重身份,需要进一步突破传统的政治学、经济学、传播学、国际法等研究视角,从区域国别学的视角出发,探索国际组织研究的新路径。

正如波普尔(Karl Popper)所言,科学在于试错,无论对于研究团队自身,还是学界同行,这项工作的科学性还在于它在新时代中国国际组织研究中筚路蓝缕的试错意义。我们将不断自我更新,也欢迎学界同仁的批评指正。尽管课题研究所建立的指标体系可能存在许多的问题,按照该体系所得出的结果可能与现实中我们感知的某个国际组织的影响力不太一致,但其旨在建立一个具有普遍意义的模型,而不是着眼于对某个具体组织做深入、详尽的分析。研究结果中可能存在的一些反常识现象,有些是因为指标数据的获得受到限制。例如,无法获得北约和欧盟的年度预算。有些表明我们的感性认知可能存在一定的偏颇。例如,对中国人来说,我们熟悉的上合组织在一些方面影响力不如我们很少关注的太平洋共同体,大多数人可能不够关注的国际货币基金组织研究院,而这表明我们对国际组织的认知还不够全面,以及指标体系还需要进一步的优化。很多可能让我们感到困惑的问题,本身也是学术研究新的选题方向,有助于逐步摆脱大国双边外交思维,加强区域国际组织的研究。例如,深化与欧盟等区域组织的多边外交,并在深入了解区域组织在相关议题领域的影响力之后,重点锁定匹配以“议题为导向”的区域组织合作战略,例如加强与阿拉伯伊斯兰世界的教育类组织展开合作,与北欧地区文化类组织展开合作,与日本开展发展援助领域的交流与合作等,从而在区域组织领域打开参与全球治理的突破口。在课题的后续研究中,我们将进一步深入研究国际组织影响力的来源与相互关系,对不同领域和不同层次的国际组织进行更加细致的归类比较,从而使各项结果具有更强的针对性和适用性。同时,通过定量分析和案例研究相结合,以期可以更好地推动现有的国际组织实证研究。