电磁导航神经内镜下血肿清除术联合颅内压监测与显微镜下血肿清除术用于基底节出血患者的临床比较

2024-01-02贡伟一李子聪王文明

贡伟一,李子聪,王文明,程 峰

(昆山市第一人民医院神经外科,江苏 苏州 215300)

高血压脑出血的致残率、死亡率较高,发病部位多为基底节区,占高血压脑出血的70%~80%,可引起多种神经功能损害并发症[1]。目前外科手术可促使颅内压下降,减轻血肿所致的脑肿胀、脑水肿等继发性脑损伤,改善患者预后[2]。近年来,随着医疗技术进步,显微镜下血肿清除术被逐渐用于基底节出血患者的治疗中。显微镜下血肿清除术可清除血肿并改善颅内高压状态,促进神经功能恢复;但有研究显示,常规显微镜下血肿清除术存在术野盲区,可能造成血肿残留,增加术后再出血风险[3]。而电磁导航神经内镜下血肿清除术具有手术时间短、出血量少及并发症少等优势,用于治疗高血压脑出血患者可取得良好效果[4]。另外,围术期颅内压监测有助于指导术中干预,降低手术风险[5]。但关于电磁导航神经内镜下血肿清除术联合颅内压监测与显微镜下血肿清除术用于基底节出血患者效果对比的研究较少。本研究旨在分析电磁导航神经内镜下血肿清除联合颅内压监测与显微镜下血肿清除术用于基底节出血患者的价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2021年7月至2022年12月昆山市第一人民医院收治的84例基底节出血患者的临床资料,根据手术方法不同分为试验组(44例)和对照组(40例)。试验组患者中男性35例,女性9例;年龄18~79岁,平均年龄(58.40±12.25)岁;发病至入院时间4.25~10.50 h,平均发病至入院时间(7.50±1.20)h;发病部位:左侧19例,右侧25例;血肿量30.55~60.40 mL,平均血肿量(42.50±8.76) mL。对照组患者中男性30例,女性10例;年龄18~80岁,平均年龄(59.20±12.80)岁;发病至入院时间3.85~10.40 h,平均发病至入院时间(7.12±1.34)h;发病部位:左侧19例,右侧21例;血肿量35.00~60.50 mL,平均血肿量(43.60±8.89) mL。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。本研究经昆山市第一人民医院医学伦理委员会批准。纳入标准:①符合基底节出血的诊断标准[6];②发病24 h内入院;③首次发病,年龄>18岁;④术前格拉斯哥昏迷量表(GCS)[7]评分为4~12分;⑤患者耐受全身麻醉手术。排除标准:①单纯脑室或小脑出血者;②术前已出现大面积脑梗死或严重脑水肿、脑疝者;③颅内动脉瘤、血管畸形及其他脑血管疾病和肿瘤所致基底节出血者;④多器官功能障碍、循环衰竭者;⑤身体残障或合并精神障碍者。

1.2 手术方法 试验组患者给予电磁导航神经内镜下血肿清除术联合颅内压监测进行治疗。采用0°及30°硬质神经内镜(德国STORZ,型号:TC200)。固定患者头架,将颅脑CT(荷兰飞利浦,型号:MX6000Dual)血管造影数据导入后,进行额面部骨性标志激光扫描。以额部冠状缝前缘2 cm、中线旁开3 cm为中心,于发际内5 cm头皮处作一直切口,应用铣刀(重庆西山科技股份有限公司,型号:XD1816B.DS)铣开形成直径约3 cm的骨瓣,使额中回皮质充分暴露。将血肿中心作为靶点,于轨迹导航引导下进行脑穿针穿刺,采用注射器抽吸暗红色血性液体。确认穿刺深度与角度后顺着针道置入球囊导管,行通道周围脑组织逐步扩张穿刺,顺着扩张的穿刺通道将透明鞘管缓慢旋入血肿腔内,将鞘芯拔出后将神经内镜导入鞘管,用吸引器吸除暗红色血凝块。为预防大出血,禁止强行去除较坚韧的血凝块,可用取瘤钳把血块分块钳出。存在新鲜出血时采用小棉片压迫止血,以吸引器将出血的豆纹动脉吸住,后予单极或双极电凝点状止血。实施侧脑室前角穿刺置管法,于血肿对侧脑室前角处放置颅内压监测仪(重庆海威康医疗仪器有限公司,型号:NIP-200W)以监测颅内压。术后常规监测颅内压,观察患者瞳孔等变化情况,根据颅内压监测值对引流瓶高度进行调整。若引流后颅内压超过25 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)且维持时间大于2 h,则静脉滴注甘露醇(河北天成药业股份有限公司,国药准字H13021754,规格:250 mL∶50 g)125 mL。必要情况下复查CT。引流维持3~5 d。若血肿被大部分或部分引流、CT占位效应消失或减轻、持续24 h颅内压低于18 mmHg,则立即拔管。对照组患者采用显微镜下血肿清除术进行治疗。根据头颅CT影像结果,在血肿最大处作一弧形切口形成骨窗(直径3.0~4.0 cm),硬膜切开后暴露外侧裂与额颞叶部分皮层,在显微镜(镇江中天光学仪器有限责任公司,型号:LZL-21)下进行外侧裂分离处理,以脑压板牵开颞叶和额叶后,将岛叶切开约1 cm以便清除血肿。若患者脑组织张力较高且外侧裂分离难度较大,则行外侧裂后下方颞中回前部穿刺定位;若血肿深入皮层下方约3 cm,则予窄脑压板牵开处理。显微镜下清除血肿,术后处理同试验组。

1.3 观察指标 ①比较两组患者围术期相关指标。围术期相关指标包括甘露醇使用次数、血肿清除率、监护时间(术后在监护室的监护时间)、住院时间及气管切开率(气管切开率=气管切开例数/总例数×100%)。残余血肿量根据CT结果和多田公式进行计算,术后残余血肿量≤5 mL为血肿完全清除[8]。血肿清除率=血肿完全清除例数/总例数×100%。②比较两组患者GCS评分。于术前及术后24 h采用GCS评价患者昏迷情况,该量表总分15分,分数越低代表患者昏迷情况越严重[7]。③比较两组患者临床疗效。在术后24 d时,采用格拉斯哥预后量表(GOS)评价患者临床疗效。该量表分为5个等级:1级代表死亡,2级代表身体无知觉(处于植物人状态),3级代表无法独立生活、需他人照顾,4级代表能够独立进行下床等基本活动但不能正常交流,5级代表机体恢复良好且能够正常交流[9]。④比较两组患者脑水肿体积。分别在术前和术后24 h行颅脑CT,测定脑水肿体积,总占位效应体积与血肿体积之差即为脑水肿体积。

1.4 统计学分析 采用SPSS 23.0统计学软件处理数据。计数资料以[例(%)]表示,组间比较采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验;计量资料以()表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

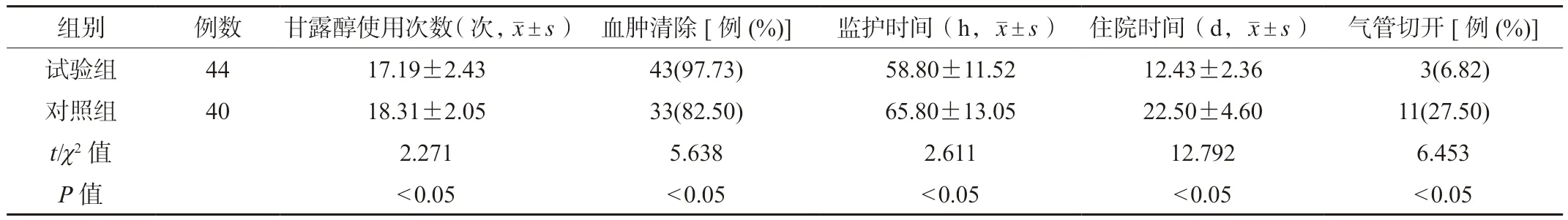

2.1 两组患者围术期相关指标比较 试验组患者甘露醇使用次数少于对照组,血肿清除率高于对照组,监护时间、住院时间短于对照组,气管切开率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者围术期相关指标比较

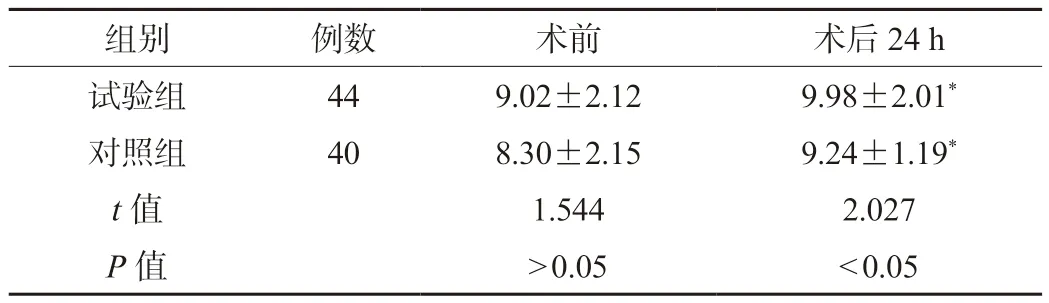

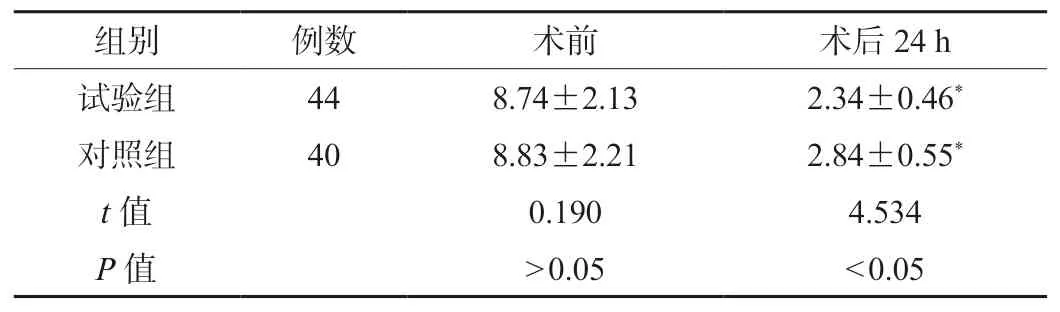

2.2 两组患者GCS评分比较 术前,两组患者GCS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后24 h,两组患者GCS评分高于术前,且试验组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者GCS评分比较(分,)

表2 两组患者GCS评分比较(分,)

注:与同组术前比较,*P<0.05。GCS:格拉斯哥昏迷量表。

组别例数术前术后24 h试验组449.02±2.129.98±2.01*对照组408.30±2.159.24±1.19*t值1.5442.027 P值>0.05<0.05

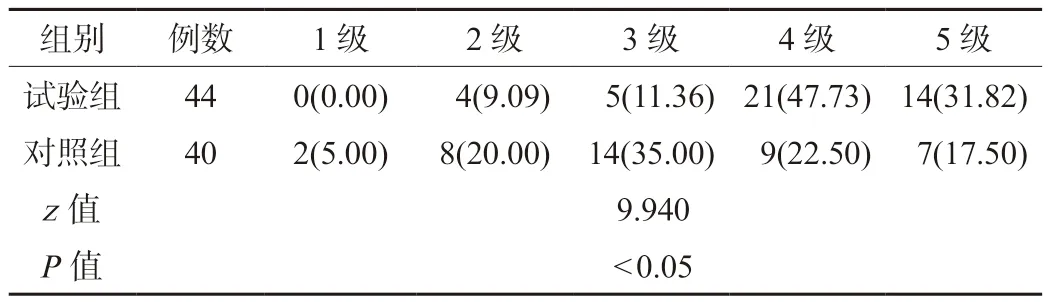

2.3 两组患者GOS分级比较 试验组患者GOS分级优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者GOS分级比较[例(%)]

2.4 两组患者脑水肿体积比较 术前,两组患者脑水肿体积比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后24 h,两组患者脑水肿体积小于术前,且试验组小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者脑水肿体积比较(mL,)

表4 两组患者脑水肿体积比较(mL,)

注:与同组术前比较,*P<0.05。

组别例数术前术后24 h试验组448.74±2.132.34±0.46*对照组408.83±2.212.84±0.55*t值0.1904.534 P值>0.05<0.05

3 讨论

目前,神经内镜下血肿清除术已被广泛用于治疗基底节出血,其具有视野好、微创及术后恢复快等优势。近年来该术式不断完善,有报道将电磁导航技术用于神经内镜下血肿清除术,该术式通过监测颅内压以指导临床,可有效提高治疗效果[10]。本研究结果显示,试验组患者甘露醇使用次数少于对照组,提示实验组术式能更好降低颅内压。分析原因,本研究中电磁导航神经内镜下血肿清除术在围术期监测脑室内颅内压,可及时、准确地反映颅内压变化情况,以指导高血压性基底节区出血的治疗,确保临床规范合理治疗,改善患者预后。基于颅内压监测能确保脱水药物的合理应用,规避以往经验性用药的弊端,通过监测颅内压波动情况对脑损伤患者采取临时性用药,有利于减少甘露醇使用次数[11]。

本研究结果显示,试验组患者血肿清除率高于对照组,原因为电磁导航神经内镜下血肿清除术定位精准,内镜透明鞘管沿着血肿穿刺靶点通过额部进入,术野暴露及皮层切开范围小,且血管牵拉损伤风险小,能确保安全高效清除血肿,避免或降低继发性脑水肿的发生风险。另外,颅内压监测可快速引流脑脊液,使颅内压持续降低,改善意识障碍,减少监护时间和降低气管切开率[12]。此外,该手术采取经额中回入路方式,血肿清除率较高,神经功能损伤程度较轻,辅以颅内压监测能有效降低颅内压,有助于患者术后早期康复,缩短住院时间[13]。本研究结果显示,试验组患者监护时间、住院时间短于对照组,气管切开率低于对照组,且术后24 h GCS评分高于对照组,GOS分级优于对照组,这提示与显微镜下血肿清除术比较,基底节出血患者接受电磁导航神经内镜下血肿清除术联合颅内压监测治疗可获得确切效果,明显改善围手术期相关指标,提高GCS评分,促进患者恢复。李甲等[14]的研究显示,与显微镜下血肿清除术比较,电磁导航神经内镜下血肿清除术能有效缩短基底节区脑出血患者监护时间,降低气管切开率,改善预后,这与本研究结果相似。本研究结果还显示,术后24 h,两组患者脑水肿体积小于术前,且试验组小于对照组。这提示与显微镜下血肿清除术比较,电磁导航神经内镜下血肿清除术联合颅内压监测可有效减少患者脑水肿体积。原因可能为颅内压监测辅助导航神经内镜下血肿清除术创口更小,对血肿附近脑组织损伤更轻,能有效抑制脑水肿发展并减少脑水肿体积[15-16]。

综上所述,电磁导航神经内镜下血肿清除术联合颅内压监测治疗基底节出血的效果更佳,可减少甘露醇使用次数,提高血肿清除率,缩短监护时间及住院时间,减小脑水肿体积。