反思与重构:论小额诉讼程序的有效适用

2024-01-01孙琳

摘" 要: 实现案件繁简分流,统筹兼顾质量效率是改革者赋予小额诉讼程序的核心价值功能。然而,学界关于小额诉讼程序实现案件繁简分流的实际效果如何,是否削减司法公正等问题尚未达成一致意见。实证研究表明,受司法考核和降低诉讼费政策的影响,我国不同法院适用小额诉讼程序对案件繁简分流的实现效果和司法公正的保障程度,在修法前后以及降低诉讼费前后均存在差异。可见,小额诉讼程序并非使所有法院实现案件繁简分流的效果,也并非使所有法院司法公正均受到减损。因此,在辩证对待小额诉讼程序适用效果的前提下,精准确定降低诉讼费后程序适用的有效区域,科学运用考核机制,适当拓宽当事人的救济途径,是未来完善小额诉讼程序以及深化民事诉讼改革的方向。

关" 键" 词: 小额诉讼程序; 适用效果; 繁简分流; 司法公正; 有效区域

中图分类号: D915.2""" 文献标志码: A""" 文章编号: 1674-0823(2024)04-0440-09

①除特别说明外,本文所有数据均来源于2023年1月笔者在B省法院调研时获取。

②小额诉讼程序适用率=小额诉讼程序审结案件数÷所有民商事一审案件审结数。

收稿日期: 2023-09-21

基金项目: 国家社会科学基金重大项目(18ZDA144)。

作者简介: 孙" 琳(1992—),女,山东威海人,博士生,主要从事民事诉讼法学等方面的研究。

【法律理论与实务】

DOI:10.7688/j.issn.1674-0823.2024.04.12

2012年《民事诉讼法》确立的小额诉讼程序虽然在我国司法实践中已运行多年,但学界始终对小额诉讼程序的适用效果褒贬不一。部分学者将小额诉讼程序看作是解决我国案多人少、案件积压、百姓疏离司法等现实问题的重要途径[1]。部分学者则提出质疑,认为小额诉讼程序取消当事人上诉权可能会降低裁判品质,损害司法公正[2]。学界的争论并未阻碍改革的探索和立法的脚步,改革者通过为期两年的民事诉讼程序繁简分流改革试点,在2021年修改的《民事诉讼法》中正式将小额诉讼程序作为“深化诉讼制度改革,推进案件繁简分流、轻重分离、快慢分道”的重要举措之一予以完善。然而,这不仅未终结学界关于小额诉讼程序适用效果的争论,反而激发了更为激烈的讨论[3]。

关于小额诉讼程序适用效果的分歧表明,人们对法院适用小额诉讼程序实现案件繁简分流的实际效果如何、是否削减司法公正等问题尚未达成一致。自2021年《民事诉讼法》实施至今已有两年有余,小额诉讼程序的适用效果符合立法预期还是契合学界反对声音?鉴于此,本文以B省法院为样本,对小额诉讼程序的适用效果进行分析和探究,并进一步探讨小额诉讼程序的重构路径以及深化民事诉讼改革的方向。

一、差异化效果:小额诉讼程序适用效果之考察

B省法院曾作为试点法院参与民事诉讼程序繁简分流改革试点,本文以该省为研究对象,对反映我国法院小额诉讼程序的适用效果具有一定的代表性。本文以经济发展水平和案件数量为标准,在B省内部,选取了比较有代表性的基层法院重点分析,研究所得的数据和结果能较全面科学地反映B省基层法院的整体情况①。其中A~F法院位于市中心,经济最发达,案件数量多;G~L法院位于郊区,经济较发达,案件数量相对较少;M~P法院位于远郊区县,经济发展水平和案件数量均不如上述法院。以上述法院为研究对象能够较为全面地反映小额诉讼程序在B省的实践效果。从B省法院小额诉讼程序适用率②的整体情况可以看出,该省法院小额诉讼程序的适用效果在时间和地域方面均存在差异。

(一) 改革试点期间繁简分流效果显著

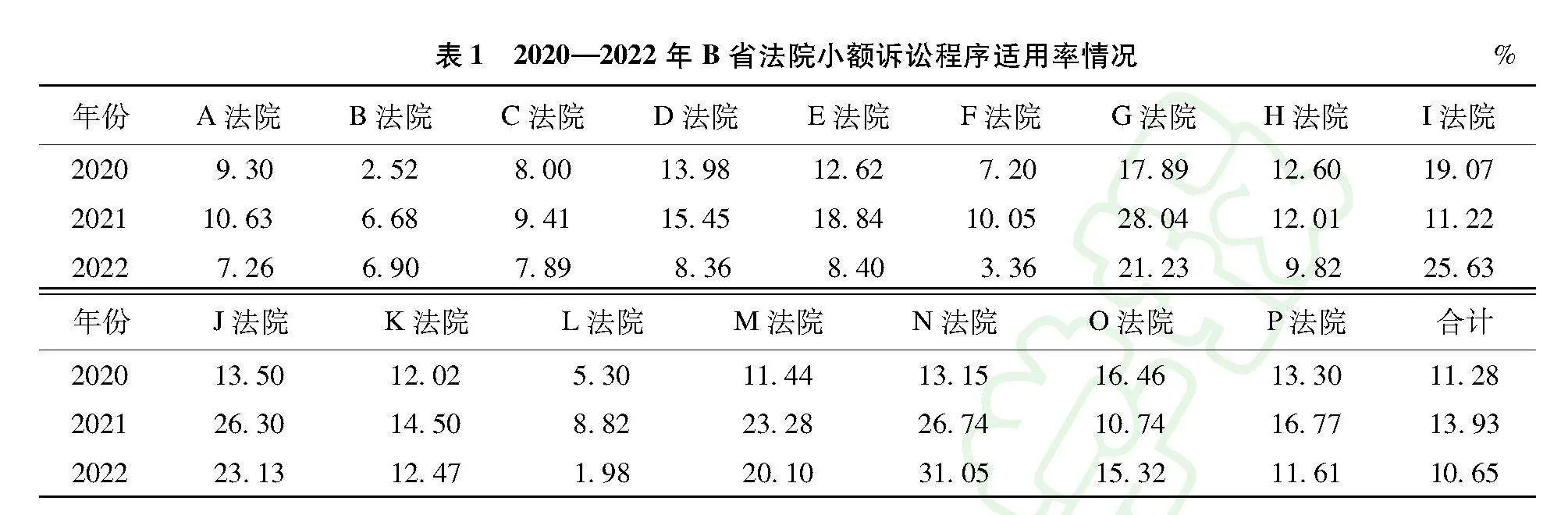

从2020—2022年B省法院小额诉讼程序适用率看(见表1),本轮民事诉讼程序繁简分流改革,尤其是改革试点时期,B省法院小额诉讼程序适用率明显提高,案件繁简分流效果显著。

(二) 修法后法院间繁简分流效果差异化明显

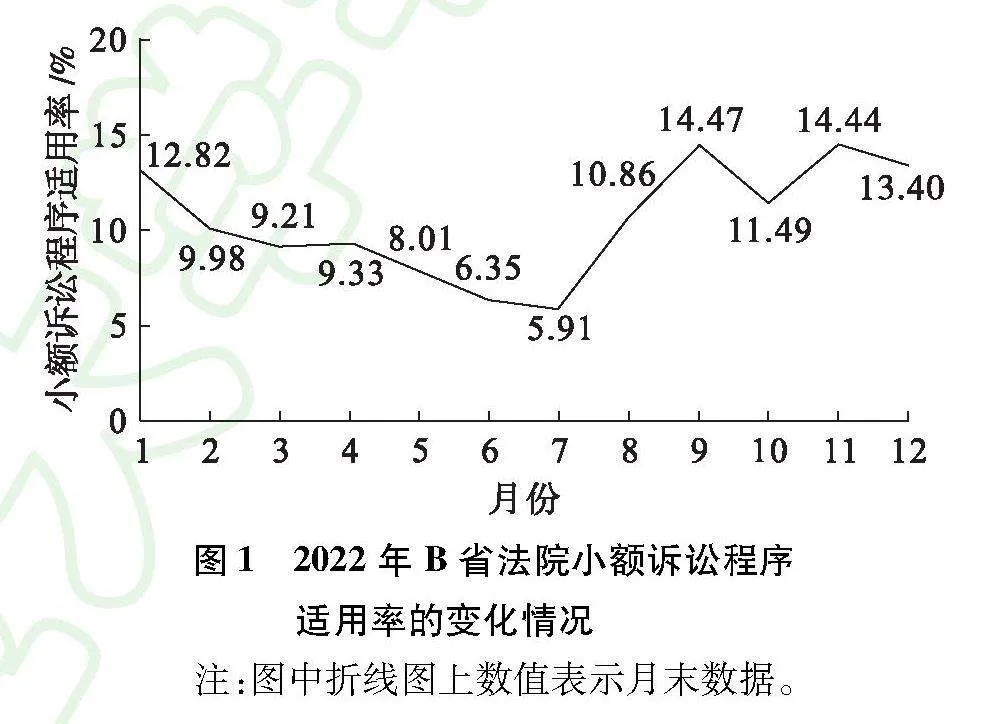

就小额诉讼程序而言,修法旨在改革试点的基础上稳妥有序地加大小额诉讼程序的适用力度[4]。然而,诚如上文所述,修法后B省法院的小额诉讼程序适用率较改革试点时期有所下降。基于此,本文对修法后B省法院的小额诉讼程序适用率进一步探究,分析发现2022年B省法院的小额诉讼程序适用率经历了由低到高的变化(见图1)。具体而言,以7月为时间节点,1至7月B省法院小额诉讼程序适用率呈下降趋势,而8月之后整体呈明显上升趋势。

本文进一步分析发现,这一年各样本法院的小额诉讼程序适用率亦存在差异,由此可知其繁

适用率的变化情况

注:图中折线图上数值表示月末数据。

简分流效果亦存在差异。通过对2022年样本法院适用小额诉讼程序所实现的案件繁简分流效果进行归纳整合(见表2),样本法院大致可分为以下三类。

1. 类型一:繁简分流效果依旧显著

修法后部分法院小额诉讼程序确实延续了改革试点时期所取得的成效,小额诉讼程序在健全繁简分流程序规则体系和优化司法资源配置方面发挥着重要作用。修法后G法院、J法院、M法院、N法院小额诉讼程序适用率虽然存在起伏变化,但始终维持在较高水平。可见,这些法院小额诉讼程序的适用效果依旧显著。

2. 类型二:繁简分流效果明显下降

部分法院在修法后小额诉讼程序适用率急剧下降,且2022年全年小额诉讼程序适用率均较低。一方面,B法院、C法院、E法院、F法院、L法院的小额诉讼程序适用率较改革试点时期明显下降。另一方面,与G法院、J法院、M法院、N法院相比,B法院、C法院、E法院、F法院、L法院的小额诉讼程序适用率明显较低。可见,对于部分法院而言,修法后小额诉讼程序的适用情况并未延续其改革试点时期所体现出的繁简分流效果。

3. 类型三:繁简分流效果跌宕起伏

部分法院小额诉讼程序适用率的变化起伏较大且具有明显规律性。2022年1月至8月A法院、D法院、H法院、I法院、K法院、P法院、O法院的小额诉讼程序适用率较低,而8月之后整体呈增长趋势。可见,修法后部分法院的小额诉讼程序的适用效果并不稳定,即起初小额诉讼程序的适用情况并未实现其立法预期,直至8月后才成效凸显。

(三) 司法公正的保障程度存在差异

用诉讼效率换取司法公正是学者围绕小额诉讼程序设立与否所争论的另一个焦点问题。为此,本文在探究B省法院适用小额诉讼程序对实现案件繁简分流的效果后,也分析其对司法公正的保障程度。由于小额诉讼案件实行一审终审,其救济方式为申请再审[5],因此,当事人申请再审情况是其司法公正保障程度的重要体现。从整体看,B省法院适用小额诉讼程序的案件在不同时期和不同法院间对当事人司法公正的保障程度均存在差异(见表3)。

1. 改革试点时期裁判结果公正

与适用小额诉讼程序产生的差异化的繁简分流效果相同的是,在改革试点时期和修法后,B省法院小额诉讼程序的适用情况对当事人司法公正的保障程度亦存在差异。结合上文可知,改革试点时期B省法院适用小额诉讼程序实现案件繁简分流效果的同时,案件裁判结果亦公正。

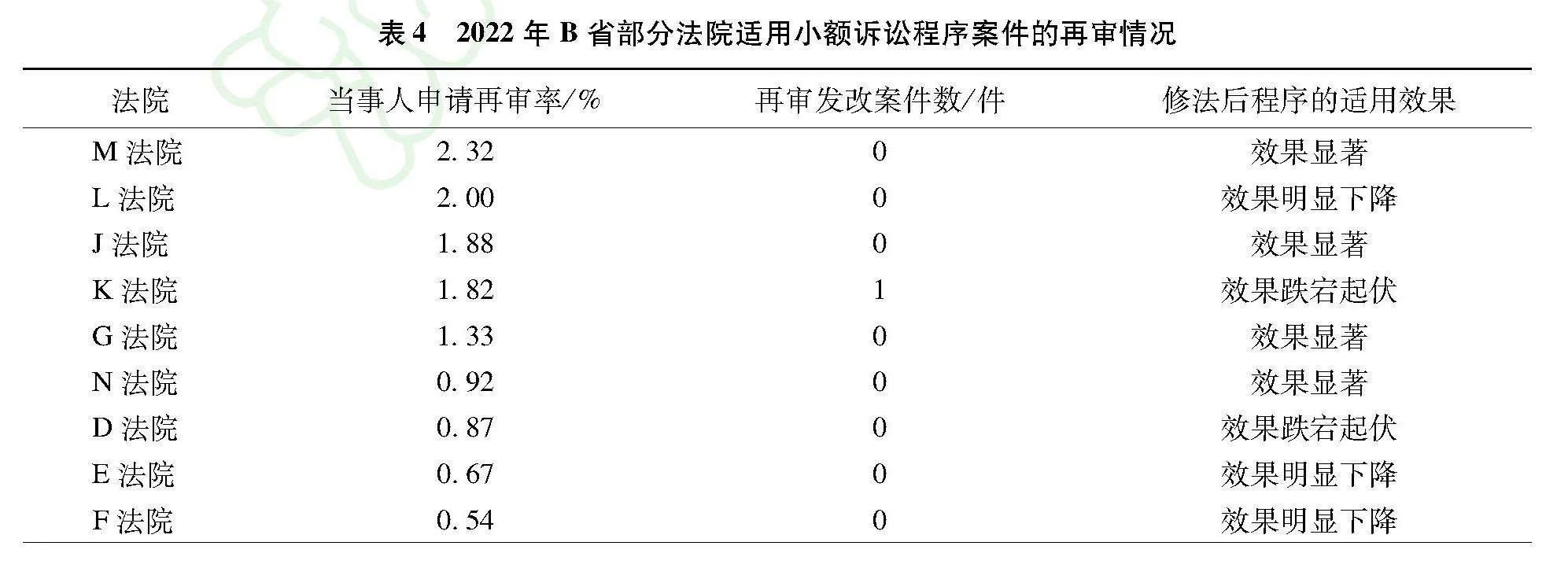

2. 修法后法院间存在差异

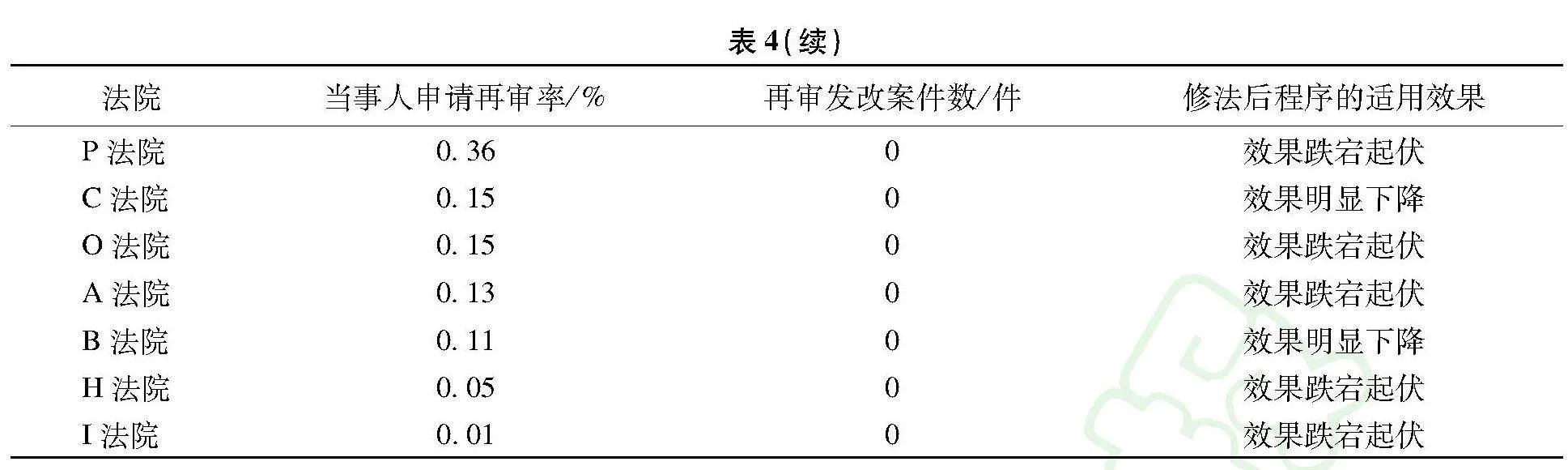

笔者进一步分析发现,修法后不同法院小额诉讼程序适用情况对当事人司法公正的保障程度存在差异。如表4所示,从整体看,在修法后样本法院适用小额诉讼程序的案件中,虽然当事人申请再审率较低,但法院间仍存在差异。结合上文提及的修法后适用小额诉讼程序实现案件繁简分流的效果可以发现,其适用效果的好坏与当事人申请再审之间并无直接关系。可见,适用小额诉讼程序实现案件繁简分流与保障司法公正并非顾此失彼的关系,而是适用效果在不同时期、不同法院间存在差异。

二、强推与助力:小额诉讼程序适用效果差异化之缘由反思

不可否认,本轮民事诉讼程序繁简分流改革使小额诉讼程序对法院实现案件繁简分流、优化资源配置具有一定作用,但无论是法院整体还是其辖区法院之间,修法前后小额诉讼程序的适用效果均存在差异化,这不禁让人追问其缘由。对此,本文认为主要受以下两方面因素影响。

(一) 司法考核的强制性推动

司法考核直接关乎法院的绩效分配、评优评先,关乎个人的绩效、升职升迁等。对于下级法院而言,司法考核的作用应是检验改革成效,但实践中部分法院往往将提升考核指标作为其工作的重心。就小额诉讼程序适用情况而言,为检验民事诉讼程序繁简分流改革试点效果、推动改革顺利进行,各地法院纷纷制定了包括小额诉讼程序适用率在内的有针对性的考核指标,并作为对下级法院考核的重要依据。而下级法院为应对上级法院的司法考核,一切工作围绕提高小额诉讼程序适用率等考核指标开展,这在一定程度上使民事诉讼程序繁简分流改革试点长期处于“无发展的增长”状态。基于此,本文认为,修法前后B省部分法院小额诉讼程序适用率的高低变化与该法院应对民事诉讼程序繁简分流改革所涉及的司法考核有关。

为检验民事诉讼程序繁简分流改革试点效果,2020年B省法院在其下发的基层法院目标责任制考核中新增民事诉讼程序繁简分流考核专题,小额诉讼程序适用率作为重要考核指标被纳入其中,由此导致法院工作重心转移至提升包含小额诉讼程序适用率在内的民事诉讼程序繁简分流各项考核指标值。然而,考核指标的评价标准及其分值变化又直接决定了法院对此项工作的重视程度。有学者曾指出,虽然改革试点时期小额诉讼程序适用率有了大幅度提升,但其背后的原因是领导的高度关注和强力推动。为期两年的改革试点结束后,倘若法院领导的注意力转移到其他改革事项,改革的成果能否长期保持也并非没有疑问[6]。事实上,正如学者所担忧的,改革试点时期,在司法考核的强推下,绝大部分法院的小额诉讼程序适用率明显提升,小额诉讼程序的适用效果显著。而改革试点结束后,由于民事诉讼程序繁简分流专项考核指标分值的下降以及小额诉讼程序适用率在目标责任制考核中评分标准的变化2022—2023年,法院目标责任制考核中,无论是小额诉讼程序适用率还是民事诉讼繁简分流考核专题所占的分值均呈逐年下降趋势。,法院将工作重心移转至分值较高的其他考核指标所涉及的工作上,导致实践中绝大多数法院在修法后小额诉讼程序适用率明显低于其改革试点时期,进而呈现出修法后部分法院小额诉讼程序的适用效果不如改革试点时期的司法现状。

此外,制度设计的图景能否实现取决于法官的行为选择,而法官的行为选择受政治、社会、自身利益等多种因素的影响。当前,我国法院的法官除了面临办案压力外,还受到绩效考核、信访维稳等多项任务束缚。司法考核是其绩效考核的重要组成部分。诚如上文所述,通常情况下法院会将司法考核的压力经庭室传导至法官个人,导致改革试点时期法官极力提升其个人的小额诉讼程序适用率。对此,部分学者曾指出,由于小额诉讼实行一审终审,基层法院出于再审和信访压力的顾虑,一般会谨慎选择适用该程序[7]。然而,事实并非如此。一方面,改革试点时期当事人因小额诉讼程序审结案件申请再审或信访的案件较少;另一方面,改革试点时期B省法院适用小额诉讼程序审结的案件中不存在当事人合意适用小额诉讼程序的案件。可见,为进一步降低小额诉讼程序适用门槛,加大适用力度,改革试点时期《民事诉讼法》虽然对小额诉讼程序的适用范围和方式由强制适用的单一模式改为“强制+合意”相结合的二元模式,但由于合意适用需以当事人同意为前提,实践中法官出于个人考核的压力,将符合强制适用条件的案件均适用小额诉讼程序,并尽量降低其程序变更率,以提高小额诉讼程序适用率。

(二) 司法政策的方向性引领

司法政策是国家司法机关为了实现一定的目的而采取具体的、积极的司法策略和措施[8]。一方面,司法政策是权威机关制定颁布的指导具体司法活动、解决司法问题的方针策略,因此其在对个案具体指导上会产生法律适用的意义;另一方面,司法政策在执行时需将某些社会因素纳入考虑范围[9]。就小额诉讼程序而言,面对修法后大部分法院适用小额诉讼程序对案件繁简分流的效果远不如改革试点时期的司法现状,B省法院在2022年8月通知全省法院暂时降低小额诉讼程序的诉讼费,统一调整为10元,同时规定,以调解和撤诉方式结案的小额诉讼案件可免收诉讼费,以提高小额诉讼程序适用率。在此,对于B省法院调整诉讼费的方式是否合规,本文暂且不论,仅就通过降低诉讼费的方式提高小额诉讼程序适用率的司法政策进行探讨。

事实上,学界关于是否应降低小额诉讼程序诉讼费的话题争论已久。有学者认为,2021年《民事诉讼法》扩大小额诉讼程序适用范围,肯定会降低诉讼的直接成本,提升诉讼程序的效率,进一步的改革要围绕诉讼费用展开,包括降低小额案件的诉讼费用,规定一定数额以下的小额诉讼案件免收诉讼费用[10]。但也有学者提出反对意见,认为便利和廉价的诉讼不仅不可能解决社会中存在的一切纠纷,而且也难以解决司法和诉讼本身的难题[11]。实践是检验理论是否合理的“试金石”。诚如上文所述,2022年8月后,B省不同法院的小额诉讼程序适用率出现明显差异。本文认为,此种差异正是受该省降低小额诉讼程序诉讼费的政策影响。一方面,部分法院在2022年8月后小额诉讼程序适用率急剧上升的司法现状可证实,降低诉讼费的司法政策的确可使部分法院实现其提高小额诉讼程序适用率的目的。另一方面,还应看到部分法院在2022年8月后小额诉讼程序适用率仍较低,可见,司法政策并非引领所有法院达到预期效果。

此处需要着重说明的是,通过降低诉讼费的政策调整方式实现立法预期效果,究竟是否会在无形中损害诉讼质量,还需进一步论证。为此,本文进一步分析了B省在2022年适用小额诉讼程序案件中当事人申请再审情况。与2022年1月至7月相比,2022年8月至12月B省法院降低小额诉讼程序诉讼费后,该省绝大部分法院适用小额诉讼程序审结的案件中,当事人申请再审率未升反降。可见,对于大部分法院而言,降低诉讼费在调动当事人适用小额诉讼程序的积极性的同时,并未降低其对当事人司法公正的保障程度。当然,也应当看到,个别法院在降低诉讼费后当事人申请再审率明显提高,说明这一定程度上减损了司法公正。

此外,值得注意的是,2022年8月后B省法院适用小额诉讼程序的案件中,有3件案件属于当事人合意选择适用的情形,由此可再次证明,部分法院通过降低诉讼费的方式,实现了调动当事人适用小额诉讼程序的积极性的目的,小额诉讼程序开始得到社会公众的信任。综上,降低诉讼费的司法政策对法院实现小额诉讼程序的适用效果的确起到方向性的引领作用,但适用效果在不同法院间可能会存在差异。

三、肯定还是否定:小额诉讼程序适用效果之再审视

行文至此,关于小额诉讼程序适用效果的争论似乎已有定论。当前,以法院经验为中心的修法模式虽然导致小额诉讼程序适用效果在不同时期不同法院间均存在差异,但对于部分法院来讲,适用小额诉讼程序的确实现了效率兼顾公正的效果。因此,我们应辩证看待小额诉讼程序的适用效果。

(一) 全盘肯定之否定:小额诉讼程序并非绝对能实现案件繁简分流

实现案件繁简分流,统筹兼顾案件质效是改革者赋予小额诉讼程序的适用成效。试点时期,改革者将小额诉讼程序纳入民事诉讼程序繁简分流的整体框架[3]。两年改革试点结束后,改革者认为,聚焦于“进一步扩大适用范围”和“坚持一审终审”的小额诉讼程序实现了其程序完善的价值,改革方案是切实可行的。然而,这种以法院经验主义为中心的修法模式在法院内部并未完全实现立法预期。诚然小额诉讼程序在部分法院适用较多,但对于部分法院而言,小额诉讼程序的高适用率仅仅是因为受到司法考核的强推,而适用程序本身对法院实现案件繁简分流所起到的实质性作用十分有限。可见,如何实现小额诉讼程序对案件繁简分流效果的最大化还需进一步探究。

事实上,我国诉讼程序规则的生成路径基本上是“两条腿走路”的结果:一是审判经验的积累与总结,二是国外立法的借鉴与移植[12]。实证研究表明,选择前者路径设立的以实现案件繁简分流效果的小额诉讼程序,在修法前后以及在不同法院间适用的实践效果均存在差异。因此,本文试图从国际经验角度对其适用效果予以探寻。查阅域外国家立法,繁简分流是其他程序而非小额诉讼程序的主要成效。其中,大陆法系主要依靠速裁程序。如德国设立的非讼程序和督促程序;日本设立的非讼程序和民事调停程序;英美等典型的当事人主义国家则主要通过法院附设ADR机构的调解和当事人庭前的和解实现分流案件,提高诉讼效率[13],如英国法院建立了包括传统的小额程序、根据时间表简化程序环节的诉讼程序和结合多种案件管理方法的多轨程序在内的三种待选机制[14]。不可否认,小额诉讼程序在域外亦会对案件繁简分流起到成效,但是其职能是附带性的,而不能是其最主要价值之所在。因此,域外立法经验反向证明,小额诉讼的设立建构并非为减轻法院负担。小额诉讼制度之分流案件、缓解压力的设立目的无异于缘木求鱼[15]。

再观我国,在法院本位主义的修法观影响下,改革者将小额诉讼程序作为法院提速增效的重要举措。并且,改革者太过重视其对案件繁简分流的适用效果,以至于司法机关在构建和适用小额诉讼程序时,往往会对其寄予过高的期待。司法考核是法院审判管理的“指挥棒”。法院将小额诉讼程序适用情况纳入司法考核,以期推动程序适用,达到“压实任务倒排工期按期完成”的改革试点目标。于是,在考核指标的压力下,部分法院出现了为提高小额诉讼程序适用率而适用小额诉讼程序的现象,由此呈现出的是改革试点结束后,随着考核标准的变化,部分法院适用小额诉讼程序对案件繁简分流的真实效果逐渐显现。综上,无论是分析在法院本位主义的修法观下我国小额诉讼程序适用效果的实现现状,还是汲取域外关于实现案件繁简分流所创设的机制的经验,小额诉讼程序都不可能使所有法院实现案件繁简分流的预期效果。

(二) 全盘否定之否定:小额诉讼程序并非彻底损害司法公正

“二流司法”“廉价正义”的本质是大部分学者在本次修法中对小额诉讼程序适用效果提出质疑的核心点。有学者从公正与效率之间的关系的角度进行论证,认为效率与公正之间是此消彼长的关系,小额诉讼程序适用的扩大化意味着更多纠纷解决在程序上的保障被削减[16]。有学者对小额诉讼程序进行系统化分析,指出当前一味扩张小额诉讼程序适用范围而并不对配套规则进行修改和完善,将在一定程度上牺牲当事人的程序选择权和程序保障权,进而减损裁判的公正性和认同度[17]。还有学者从时间维度分析,认为本次民诉法的修改过于重视效率,虽然在短期内取得暂时成效,但长期看定会产生“副作用”,如果诉讼程序过于注重效率而不断简化程序步骤与形式,大幅度减损程序保障,可能危及诉讼最基本的公正[18]。

对此,部分学者提出反对意见,并从不同视角论证小额诉讼程序的适用效果。有学者从宪法学角度阐释了小额诉讼程序的合理性,认为小额诉讼程序在实现公平与效率价值,保护当事人平等权、诉权和经济权利方面都发挥着重要作用[19]。有学者通过实证研究,分析改革前后适用小额诉讼程序案件的再审率和约定适用小额诉讼程序的案件数后,得出“小额诉讼程序改革未折损实质公正,也未严重妨害程序权利”的结论。随后,该学者进一步指出,小额诉讼程序的确牺牲了当事人的部分程序性权利,但在救济机制能够有效保障当事人基本权利的情况下,小额诉讼程序既能较快实现当事人启动诉讼程序的最终目标,也能促进司法资源的合理利用,无疑有其合理性[20]。

然而,实证研究表明,并不能简单地认为小额诉讼程序的本质是提速减质,也不能简单地认为以提高效率为导向的小额诉讼程序对司法公正完全没有影响,而应该寻求二者之间的平衡点。事实上,公正与效率既是一个统一的主体,又有明显的不同。一方面,民事诉讼必须以公正作为核心价值,不能成为只追求效率和减负的生产线;另一方面,降低司法效率,追求无限期的司法公正亦是有害的。因此,两者必须协调发展,相互促进,才能实现有效率的司法公正[21]。就小额诉讼程序而言,探讨的重点并不在于小额诉讼程序是否属于“廉价正义”,而在于如何实现其效率最大化的同时,最低程度地减损司法公正。

四、在肯定与否定之间:小额诉讼程序有效适用之路径重构

诚如上文所述,为向经济利益不大的简单民事案件提供更加简便、快捷、经济的审理程序,加速案件的处理[22],2021年《民事诉讼法》充实了小额诉讼程序的制度内涵,使其更具区别简易程序的独立性[23]。但由于准备不充分,小额诉讼程序在一片质疑声中强推实践,导致程序适用中暴露出学者所担忧的问题。通过上文实证研究,本文认为,我国实现小额诉讼程序的有效适用仍需注重以下几个方面。

(一) 精准确定小额诉讼程序的适用区域

确定小额诉讼程序适用的合理区域是实现小额诉讼程序适用效果最大化的核心和关键。结合修法后B省部分法院通过降低小额诉讼程序诉讼费的方式,提高其程序适用率,进而实现案件繁简分流效果的司法现状,改革者需精准确定小额诉讼程序适用的有效区域。小额诉讼是针对一定标的额以下或者特定类型纠纷、为满足市民社会国民对司法的多元化需求而设立的,如何合理界定其适用边界和案件类型成为建构小额诉讼的首要问题[24]。因此,就如何判定诉讼费对区域的不同影响,改革者需进一步考虑两方面因素:案件类型和标的金额。

在案件类型方面,由于实践中适用小额诉讼程序所涉及的案由相对集中,且当事人多为法人或非法人组织,这极大地限制了自然人适用小额诉讼程序。加上受制于人、案、经济社会及司法发展水平等诸多因素,相同标的额的案件、相同法律关系的案件均可能被分流至不同程序。因此,本文认为,可进一步扩大小额诉讼程序适用的案件类型,即除《民事诉讼法》明确规定的不适用小额诉讼程序的六种情形《民事诉讼法》明确规定的不适用小额诉讼程序的情形包括:(一)人身关系、财产确权案件;(二)涉外案件;(三)需要评估、鉴定或者对诉前评估、鉴定结果有异议的案件;(四)一方当事人下落不明的案件;(五)当事人提出反诉的案件;(六)其他不宜适用小额诉讼的程序审理的案件。外,其他类型案件均可由当事人合意适用小额诉讼程序。在标的金额方面,虽然2021年修订的《民事诉讼法》确立了小额诉讼程序“强制+合意”的二元模式,但诚如上文所述,在一省内部社会经济发展水平、案件数量的不同,“一刀切”地以诉讼标的额作为识别标准不仅欠缺理论基础[25],而且可能导致小额诉讼程序差异化适用。因此,本文建议进一步细化小额诉讼程序适用的标的金额:一方面,针对强制适用范围,可考虑沿用现行立法模式,将小额诉讼程序适用的标的金额的确定权限授予各省高级人民法院,由各省高级人民法院根据各地级市上一年度就业人员年平均工资比例确定,并报最高人民法院备案;另一方面,针对合意适用范围,可本着充分保障当事人诉权选择权的原则适当提高标的金额。

综上,可将小额诉讼程序适用的有效区域比作一个同心圆:以小额诉讼程序适用率最高且裁判结果公正的区域为圆心,以案件类型和标的金额作为降低诉讼费对社会公众适用小额诉讼程序积极性的影响力的衡量因素,并以影响力大小为半径,划定小额诉讼程序适用的有效区域。在同心圆内部,不同区域离圆心的远近代表着降低小额诉讼程序诉讼费对其程序适用率的影响,如区域离圆心越近,证明降低诉讼费效果越明显,小额诉讼程序适用率越高,而当降低诉讼费对小额诉讼程序适用率无影响时,即达到了圆的边界。

(二) 理性对待小额诉讼程序的考核机制

考核指标是法院审判管理的“风向标”。为保证小额诉讼程序的有效适用,法院应当单独设立符合司法规律的小额诉讼程序考评指标,即通过异议审查、事后考评、当事人的信息反馈等方式予以监督[26],从而提高适用小额诉讼程序案件的质量和效率。这需要法官和当事人的共同努力,因此如何发挥法官的主观能动性是小额诉讼程序有效适用的又一难题。诚如上文所述,现有法院考核体系加剧了两方主体排斥小额诉讼的心理[27],即当前法官除了办案压力外,还面临着信访、调解率、一审案件改判和发回重审率等多项司法考核的压力。因此,为解决法官的后顾之忧,本文建议对承办法官的制约应当更多地体现在事后监督方面,如对其产生的信访可实行无故意或重大过失的豁免。事前的过分制约会在一定程度上影响小额诉讼效率优先的价值目标,更为重要的是,法官也会在一审案件改判和发回重审率等考核指标的潜在压力下,为接受审查进行必要准备,包括各种书面通知、记录、书证、档案等较为规范的书面材料,而救济途径加之于小额法官的这种“证明”负担最终是由当事人来承担的[28],也就失去了小额诉讼程序的本意。

此外,法院应合理运用考核结果,将其作为法院检验小额诉讼程序适用效果的依据,杜绝将考核结果与法官个人绩效考核直接挂钩。司法考核是法院审判管理不得不采取的一种手段,本质是对法院审执行为的管理,其结果为法院检验审判管理成效提供依据。考核、考评的目的是提高决策水平,推动工作发展,考核只是手段[29]。然而,当前部分法院采用策略性行动来满足和应付司法考核,存在违背司法规律追求高指标和为追求高指标进行“数据伪装”的现象,属于典型的将司法考核由手段转化为目的的行为。实证研究表明,采用此种行为所呈现出的数据上的好看并非一定达成了改革的预期效果。并且,考核指标一旦符合古德哈特定律古德哈特定律的发明者是查尔斯·古德哈特,他在1975年提交给澳大利亚储备银行的一篇论文中指出,在货币政策的制定与实施过程中,如果将某个量化指标设定为管理目标,在早期阶段可能是有效的,但时间一长就会失去效力。将这个来自货币管理领域的经验法则推广开来,就是所谓古德哈特定律:一项指标一旦成为政策目标,便不再有效。,其所涉及的制度在实践中一定会被扭曲和异化实施,进而导致组织整体的正常运行及其生存碰到重重的困难[30]。因此,本文认为,为实现小额诉讼程序适用效果的最大化,法院应摒弃“司法考核中心论”的观念意识。虽然法院通过司法考核为审执工作提供了全方位的规范标准,但无论是法院自身抑或外部环境都在发生着变化,这对审判实务都在提出新的要求[31]。因此,在司法实践中,法院应坚持以遵循司法规律、公正司法为导向,整合各种因素,根据变化适时调整审判管理策略,在司法考核中尽力实现其主体性,将考核结果作为法院检视审执工作效果以及今后改进工作的依据。

(三) 适当拓宽小额诉讼程序的救济途径

由于人类认识的有限性,每一份裁判都有出现错误的可能,因此,为当事人提供一次通常的救济途径本就是必不可少的,小额诉讼程序也不例外[32]。尽管本次修法赋予了当事人异议权,但异议权在法律上属于程序监督权的范畴[33],并且适用要件仍偏主观化,在司法政策的导向下,当事人的异议权在法院最终裁量权下恐怕是苍白无力的[34]。换言之,当事人上诉权无法保障,导致部分当事人心存顾虑,不会主动合意适用小额诉讼程序。事实上,长期以来,由于小额诉讼程序是以节约个案审判资源投入的方式来提升审判效率,这一定程度上减损了当事人的程序利益和程序保障[35],在学界饱受争议。如部分学者认为,缺乏上诉权是小额诉讼程序的一大顽疾,改革者目前不应急于建立一审终审的小额诉讼程序,以切实保证当事人的上诉权,并以此作为防止法官滥用权力的制约机制[36]。但也有部分学者指出,因小额诉讼程序的基本特点和属性所决定,故对小额诉讼程序应当实行一审终审制,对终局判决不服允许上诉[37]。当然还有学者在借鉴域外立法经验的基础上提出,小额诉讼程序应禁止上诉但允许当事人提出异议[38]。

学界的争论还需实践的检验。上文实证研究表明,当事人缺乏上诉权的现状已影响到小额诉讼程序的有效适用。并且,随着小额诉讼适用率的再一步提高,救济不足的问题也会进一步暴露[39]。小额诉讼程序不宜刚性地排除一切救济途径,完全封闭所有可能纠正裁判错误的机会[40]。因此,本文认为,当前需要讨论的不是是否要保障当事人的上诉权,而是应如何保障的问题。具体而言,考虑到小额诉讼程序是在实现高效率、低成本的价值目标前提下适用的,因此,小额诉讼程序的上诉权可区别于简易程序、普通程序,即规定原则上小额诉讼程序实行一审终审,仅在当事人上诉的理由属于在事实认定或法律适用方面可能推翻案件审理结果的实质性理由,或提交法官枉法裁判的实质证据时,才可启动上诉程序。

五、结" 语

“优质、高效、低成本地解决纠纷”是修法者对于完善小额诉讼程序的用心追求[41]。然而,从B省法院的司法实践看,小额诉讼程序运行不畅是诉讼程序的使用者(当事人)和适用者(基层法院)“共谋”的结果[42]。受司法考核和降低诉讼费的司法政策影响,不同法院适用小额诉讼程序对案件繁简分流的实现效果和司法公正的保障程度,在修法前后和降低诉讼费前后间均存在差异。因此,如何实现小额诉讼程序适用效果的最大化将是未来民事诉讼改革亟须解决的问题。总结经验,本文认为,我们既不能全盘肯定小额诉讼程序对实现案件繁简分流,缓解法院“案多人少”矛盾的作用,也不能全盘否定小额诉讼程序,认为其一定会对司法公正造成损害,而应在理性对待程序价值功能的前提下,寻求降低小额诉讼程序诉讼费后在实现案件繁简分流效果与损害司法公正之间的平衡点,即精准确定小额诉讼程序适用的有效区域,同时辅之以科学运用小额诉讼程序的考评机制,适当拓宽当事人的救济途径,这将是未来进一步完善小额诉讼程序以及深化民事诉讼改革的方向。

参考文献:

[1]占善刚,施瑶.关于小额诉讼制度的实证研究——以岳阳市部分基层法院为调研对象 [J].河南财经政法大学学报,2016,31(3):114-123.

[2]李浩.论小额诉讼立法应当缓行——兼评《民事诉讼法修正案(草案)》第35条 [J].清华法学,2012,6(2):5-14.

[3]王德新.小额诉讼的功能定位与程序保障 [J].江西社会科学,2022,42(1):71-83.

[4]刘峥,何帆,李承运.正确贯彻实施新民事诉讼法需重点把握的七个问题 [J].人民司法,2022(10):60-65.

[5]杨咏梅,吴双,吴迪.回顾与展望:新民诉法背景下小额诉讼程序适用研究——以C市法院民事诉讼程序繁简分流改革试点为视角 [J].法治现代化研究,2023,7(1):165-179.

[6]李浩.繁简分流改革视域下完善小额诉讼程序研究——以N市与S市试点法院为重点 [J].当代法学,2021,35(4):48-59.

[7]郭士辉.小额诉讼程序的运行困局和改革进路 [J].人民司法,2019(10):79-82.

[8]江必新.构建和谐社会与司法政策的调整 [J].人民论坛,2005(11):24-25.

[9]袁兵喜.效力与效果:司法政策的中国语境 [J].江西社会科学,2014,34(8):161-166.

[10]王福华.民诉法修改背景下的诉讼费用改革 [J].法学评论,2022,40(2):126-129.

[11]范愉.司法资源供求失衡的悖论与对策 以小额诉讼为切入点 [J].法律适用,2011(3):14-19.

[12]吴英姿.民事诉讼程序的非正常运作——兼论民事诉讼法修改的实践理性 [J].中国法学,2007(4):144-159.

[13]纪格非.民事程序类型化的基础与逻辑 [J].社会科学辑刊,2022(3):79-89.

[14]肖建国,刘东.小额诉讼适用案件类型的思考 [J].法律适用,2015(5):21-25.

[15]唐力,谷佳杰.小额诉讼的实证分析 [J].国家检察官学院学报,2014,22(2):12-19.

[16]张卫平.“案多人少”困境的程序应对之策 [J].法治研究,2022(3):91-99.

[17]潘剑锋.“基本”与“其他”:对《民事诉讼法》相关制度和程序修订的体系化思考 [J].法学评论,2022,40(2):117-121.

[18]胡学军.系统论视角下“案多人少”的应对之道 [J].法治研究,2022,141(3):100-110.

[19]于涛,刘新星.小额诉讼程序改革的法理审视与制度完善 [J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2022,39(4):152-160.

[20]左卫民.效率VS权利?民事程序繁简分流改革争论的实证审视 [J].现代法学,2022,44(5):67-81.

[21]金俊银,吕方,陈海光.论法院公正与效率主题 创世纪司法与审判新貌——最高人民法院“公正与效率世纪主题论坛”综述 [J].法律适用(国家法官学院学报),2002(1):37-42.

[22]石春雷.小额诉讼程序的分流困境及其破解 [J].北方法学,2021,15(6):19-31.

[23]陈杭平.未竟的“繁简分流”改革——兼评2021年《民事诉讼法》修改 [J].中国社会科学院大学学报,2023,43(1):34-54.

[24]王灿发,张祖增,王政.风险预防原则在环境司法适用中的审思与突破 [J].长白学刊,2023(3):90-100.

[25]任重.中国式民事程序简化:逻辑与省思 [J].法治研究,2022(3):111-125.

[26]段思明,胡立峰.新民事诉讼法小额诉讼程序规定对民事司法的影响 [J].民事程序法研究,2014(1):231-239.

[27]林遥,石榴.小额诉讼独立考核体系的构建路径 [J].人民司法,2021(25):113.

[28]傅郁林.小额诉讼与程序分类 [J].清华法学,2011,5(3):46-55.

[29]张剑文.司法考核:法律与政治考量 [M].北京:知识产权出版社,2018:34.

[30]李友梅.组织社会学与决策分析 [M].上海:上海大学出版社,2009:103.

[31]郑肖肖.案件质量评估的实证检视与功能回归 以发回重审率、改判率等指标为切入点探讨 [J].法律适用,2014(1):18-22.

[32]占善刚,曹影.繁简分流改革的双重制度逻辑与实现路径 [J].江苏行政学院学报,2023(2):130-136.

[33]李浩.民事诉讼当事人程序同意权研究 [J].法学评论,2023,41(6):57-69.

[34]林剑锋.论我国小额诉讼中“一次开庭审结”的实现 [J].法治研究,2022,141(3):126-134.

[35]郝振江.民事审判中的非讼事件诉讼化现象及克服 [J].法学评论,2022,40(2):134-137.

[36]范愉.小额诉讼程序研究 [J].中国社会科学,2001(3):141-153.

[37]毕玉谦.关于在民事诉讼中设立小额诉讼程序的思考 [J].法律适用,2006(8):37-40.

[38]熊跃敏.日本民事诉讼中的小额诉讼程序概述——兼论我国小额诉讼程序的构建 [J].当代法学,2002,16(5):95-98.

[39]廖文雄.小额诉讼程序适用条件的重构:由双要件到单要件 [J].天津法学,2022,38(4):14-25.

[40]占善刚,曹影.德国的小额裁量程序及其启示 [J].法治研究,2022(4):114-123.

[41]占善刚.科学配置民事诉讼第一审程序的逻辑起点 [J].法学评论,2022,40(2):130-133.

[42]王杏飞.小额诉讼程序向何处去? [J].法治研究,2022(4):92-102.

Reflection and reconstruction: on effective application of small claims

procedure-an empirical study based on the courts of Province B

SUN Lin

(Law School, University of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 102488, China)

Abstract: Realizing the diversion of cases into simple and complex ones and taking into account both quality and efficiency are the core value function that reformers have given to the small claims procedure. However, academics have yet to reach agreement on the practical effects of small claims procedures in streamlining and simplifying cases, and on whether they reduce judicial fairness. Empirical research shows that there are differences among the streamlining effects and the degree of protection of judicial justices when China′s different courts apply small claims procedure before and after the amendment of the law, due to the influences of the judicial examination and reduction of litigation fee policy. It can be seen that the small claims procedure does not achieve the effect of streamlining cases for all courts, and does not reduce the impairs for all courts. Therefore, under the premise of dialectical treatment of the effect of the application of small claims procedures, accurately determining the effective area of application of the procedures after the reduction of litigation fees, the scientific use of the assessment mechanism, and appropriately expanding the parties′ remedies are the direction of the future improvement of the small claims procedures as well as the deepening of civil litigation reform.

Key words: small claims procedure; effectiveness of application; simple and complex diversion; judicial justice; effective region

(责任编辑:靳文凯)