模块化驱动核心企业创新生态系统演化的实现机制

2024-01-01祝爱民王欢李文珊

摘" 要: 创新生态系统是企业突破关键核心技术封锁,提升自主技术能力的重要途径。探索核心企业创新生态系统构建及其演化,具有重要意义。基于模块化视角,从情境、结构、机制三个层面对大疆创新生态系统演化的实现机制进行纵向单案例研究。研究发现:在政策、技术、市场情境因素加持下,产品模块化、系统模块化和平台模块化构成企业创新合作基础;在模块化驱动下,逐渐演化形成包括创新主体适应机制、创新资源互动机制与创新要素共生机制的实现机制;在情境因素与模块化共同赋能下,核心企业的定位呈现从开拓者、主导者到引领者的角色嬗变,创新生态系统呈现从条链式、网络式到聚合式的创新网络结构演化。相关企业应精准把握情境因素、有效推进模块化战略、持续优化创新实现机制,以推进创新生态系统演化。

关" 键" 词: 模块化; 核心企业; 创新生态系统; 突破性技术

中图分类号: F272""" 文献标志码: A""" 文章编号: 1674-0823(2024)04-0400-11

收稿日期: 2024-05-27

基金项目: 教育部人文社会科学研究项目(21YJA630127); 辽宁省经济社会发展研究课题(2024lslybkt-002); 辽宁省社会科学基金重大项目(L23ZD065)。

作者简介: 祝爱民(1970—),男,山东海阳人,教授,博士,主要从事战略管理、科技创新管理等方面的研究。

【经济与管理】

DOI:10.7688/j.issn.1674-0823.2024.04.08

创新生态系统的构建和发展被认为是中国科技企业突破关键核心技术的路径之一[1]。面对国外技术垄断,中国科技企业如何构建并发展创新生态系统,实现关键核心技术国产化,成为理论界关注的重要议题之一。创新生态系统是指围绕企业生产创新活动所建立的合作网络,通过各参与主体的相互配合,将各自的产品服务形成一个连贯的综合性方案[2]。理论界对创新生态系统进行了深入研究,在其价值创造[3]、演化路径[4]、创新绩效[5]等方面有着独特的见解。现有研究较多关注大型企业在核心业务领域中培育创新生态系统,忽视了科技企业创新生态系统的培育与演化机制,对实际生产中诸多现象解释力度不足。目前,关于科技企业如何培育其创新生态系统的理论探讨还比较匮乏。

针对以上研究缺口和实际问题,本文基于模块化理论视角,聚焦下列研究问题:(1)影响科技企业创新生态系统构建的因素有哪些?(2)科技企业创新生态系统在不同发展阶段是如何演化的?(3)促进科技企业创新生态系统演化的实现机制是什么?据此,本文选定国内无人机产业领先企业深圳市大疆创新科技有限公司(下文简称大疆)为案例分析对象,通过纵向单案例研究方法,探究科技企业创新生态系统构建与演化的作用机制,为新时代中国科技企业提升关键核心技术能力,实现突破性创新提供理论参考。

一、理论基础与研究框架

1. 模块化理论

1962年SIMON提出的复杂性架构理念被认为是模块化理论的起源,其主张在生产中利用标准化接口,通过最小模块与最大模块之间的相互关联性,建立可分解的结构,进而通过相互配合以获取新的功能和作用[6-7]。模块化的实质是将系统分割为独立的作用模块,利用共性与互利性特点以实现不同模块的交互与匹配[8]。目前学界对企业模块的研究主要聚焦于产品模块化[9-10]、组织模块化[11-12]、系统模块化[13-14]与生产模块化[15-16]。其中产品模块化因其柔性化的特质,成为企业创新管理的关键方式及降本增效的重要手段[17]。系统模块化是指各个独立模块通过系统类比或同构的连接方式进行匹配,进而获取协同创新能力以构建更高效的创新体系[5]。生产模块化则是对各个生产顺序进行模块化解构,通过

①参见前瞻产业研究院,《2020年大疆无人机行业发展现状分析占据全球及国内市场份额分别超80%和70%》。

外包模块和采购模块满足特定需求,以降低生产成本[18-19]。生产模块化应该面向顾客的个性化需求,进而促进企业生产模块化的创新[20]。

2. 创新生态系统

创新生态系统是系统观、创新观、生态观交叉融合概念[21]。国内外学术界从创新生态系统的构建原因、演化规律、系统结构等方面进行了深入的探索[22-24]。企业、学研机构等创新主体在资金、技术、制度的创新环境下形成核心部、中间部、外围部三个层次[25],采用协同合作、知识传递等手段[26],围绕创新活动形成开放、竞合的复杂系统[27]。其中核心企业的发展是创新系统培育的原动力,通过多边合作、平台模块匹配等协同创新机制[28-29],实现创新生态系统的价值创造,保障核心企业的市场竞争优势[30]。企业创新生态系统的演进主要分为技术保护期、市场选择期与竞争扩散期三个时期[31],其核心企业的能力在不同时期也会表现出不同的特质[32]。

对于创新生态系统的演进路径,不同学者通过多种理论视角提出了见解。有学者针对海尔集团创新生态系统,提出“内部研发—产业链协同—以用户为核心的创新生态系统”的演进路径[33]。有学者研究发现创新生态系统具有“定位—共生—跃迁—整合”的演进特点[34]。还有学者提出“愿景构建—价值创造与交互—创新生态系统漂移”的创新生态系统演进过程[35]。其中,创新生态系统治理机制的构建是企业维系其平稳发展的重要制度保障[36-37],创新生态系统的运作模式与治理机制的融合为核心企业提升创新能力、实现价值共创提供制度支撑[38-39]。

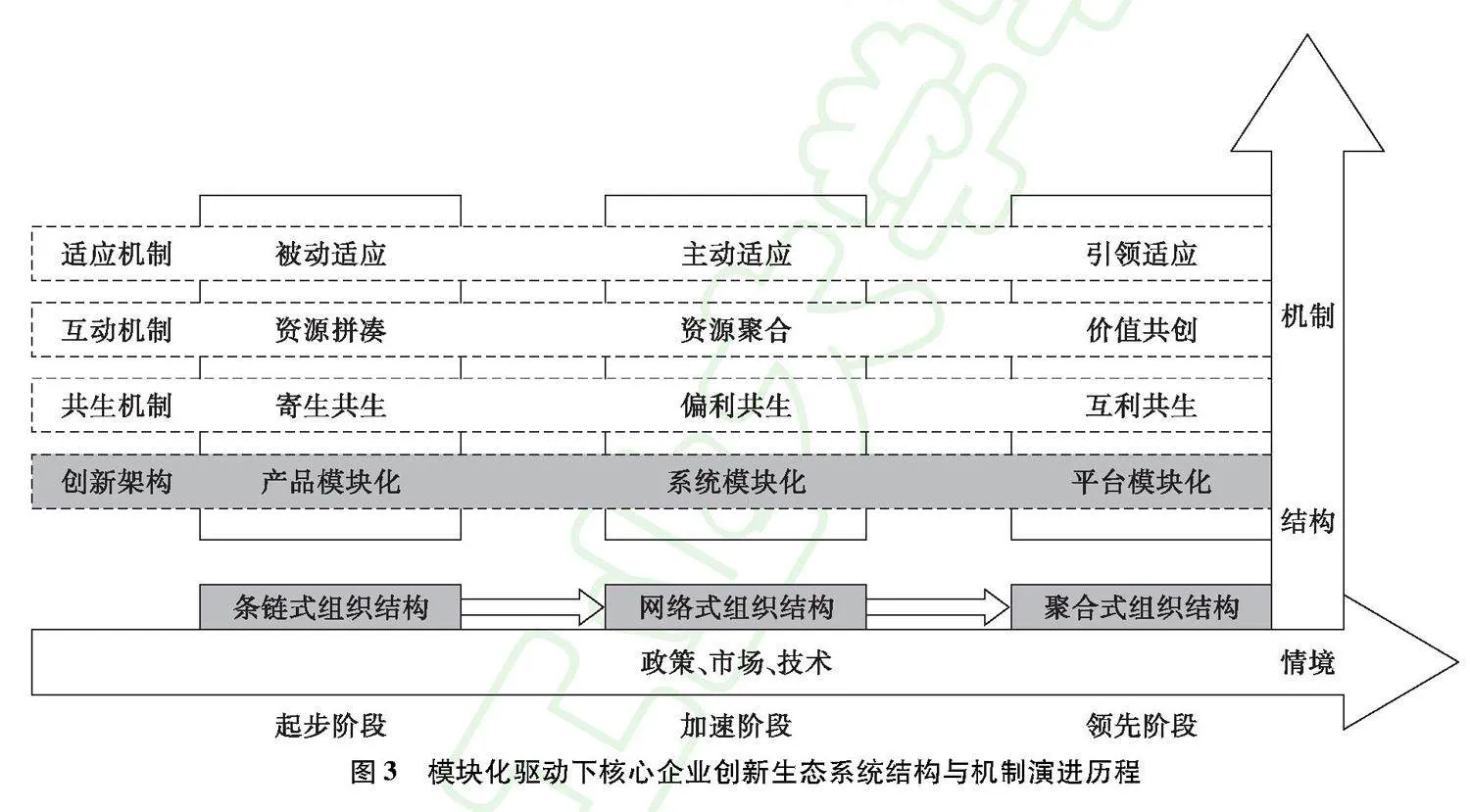

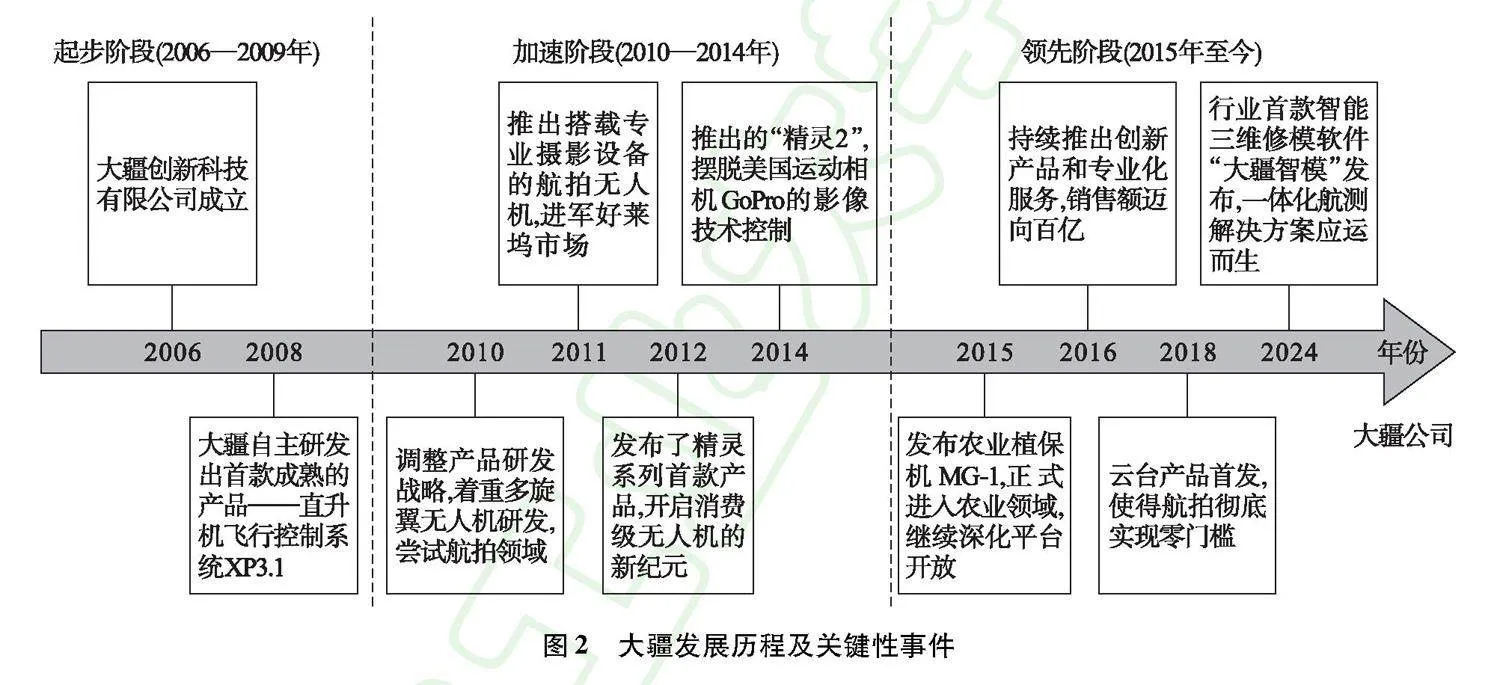

3. 研究框架

综上可知,企业创新生态系统不仅是推进经济增长的重要动力,也是实现突破性技术创新的重要渠道。模块化策略对于核心企业塑造及推动创新生态系统演化具有重要作用。鉴于此,为了探究模块化与创新生态系统的内在联系,本文采取“情境—结构—机制”作为研究的逻辑框架(见图1),从模块化的视角出发,探讨科技企业在多变的外部情境中构建创新生态系统的过程,同时深入分析系统的组织结构及其演化特性。此外,本文进一步考察了核心企业创新生态系统中实现创新的机制演进路径,包括适应机制、互动机制以及共生机制,从而揭示了模块化如何驱动科技企业的创新生态系统实现持续迭代和协同共生的内在原理。本文旨在为理解和优化企业创新生态系统提供一套综合性的分析框架和实证参考。

二、研究设计

1. 研究方法

本文聚焦大疆2006年至今的发展经历,通过单案例纵向研究方法分析科技企业创新生态系统的培育与演进过程。采用该方法的原因主要有两方面:一方面,本文主要研究科技企业如何培育创新生态系统并取得行业领先地位,是案例研究中的“怎么样”问题,更适合采取单案例纵向研究。另一方面,通过文献梳理可以看出,现有文献关于科技企业创新生态系统培育与演化路径的探讨相对较少,而单案例纵向研究方法适合丰富现有理论和探索新理论。

2. 案例选择

本文选取大疆作为深入探讨的案例对象,主要是考虑以下两个方面:一是典型性原则。数据显示,大疆在全球民用无人机市场占有率已超过80%①,专利数量也是全球首位。作为科技企业技术创新的典型,大疆在十几年间就实现从零到行业领先的历史性突破,实现了从无人机产品到多元化无人机软硬件服务的飞跃式发展,具有显著的代表性,能够为本文提供丰富的研究素材。二是启发性原则。大疆在面临美国多轮制裁的情况下,依然保持着在民用无人机市场的竞争优势和领先地位,证明其关键核心技术与经营业务具有高度的独立性和自主性。大疆围绕无人机产业培育起完善的创新生态系统,实现产业链安全可控,这一成功案例对中国科技公司加快技术创新,实现技术自主具有重要的参考价值。

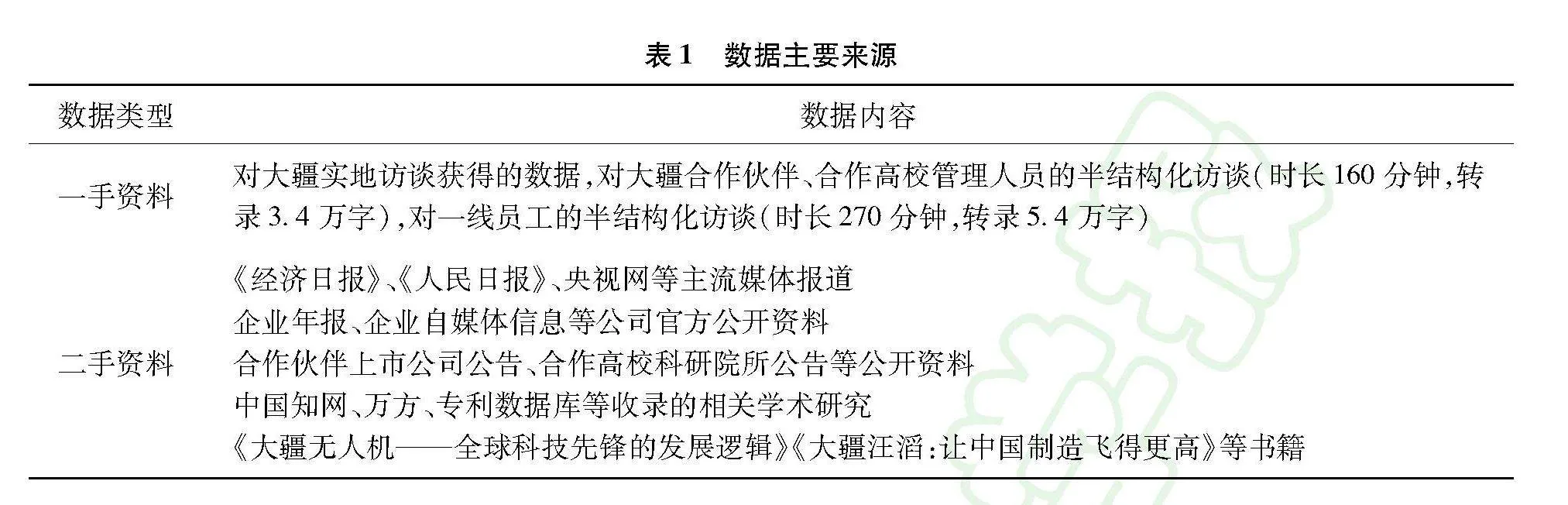

3. 数据收集

为了保障数据来源的真实有效,提升案例分析的可信度,本文选择了多样化的数据获取来源,不同的数据来源能够交叉验证。对大疆的数据收集,主要通过一手和二手两种渠道。一是按照研究框架拟定相关问题,采用半结构化访谈的方式,对大疆的生产、销售、研发等部门10余位内部员工进行访谈,同时还对大疆的合作伙伴、合作高校的10余位内部管理人员进行访谈。二是收集大疆的企业年报、官网、公众号等官方统计数据与信息。三是通过相关报道、书籍、学术期刊等二手资料进行补充。主要数据来源见表1。

对大疆实地访谈获得的数据,对大疆合作伙伴、合作高校管理人员的半结构化访谈(时长160分钟,转录3.4万字),对一线员工的半结构化访谈(时长270分钟,转录5.4万字)

《经济日报》、《人民日报》、央视网等主流媒体报道

企业年报、企业自媒体信息等公司官方公开资料

合作伙伴上市公司公告、合作高校科研院所公告等公开资料

中国知网、万方、专利数据库等收录的相关学术研究

《大疆无人机——全球科技先锋的发展逻辑》《大疆汪滔:让中国制造飞得更高》等书籍

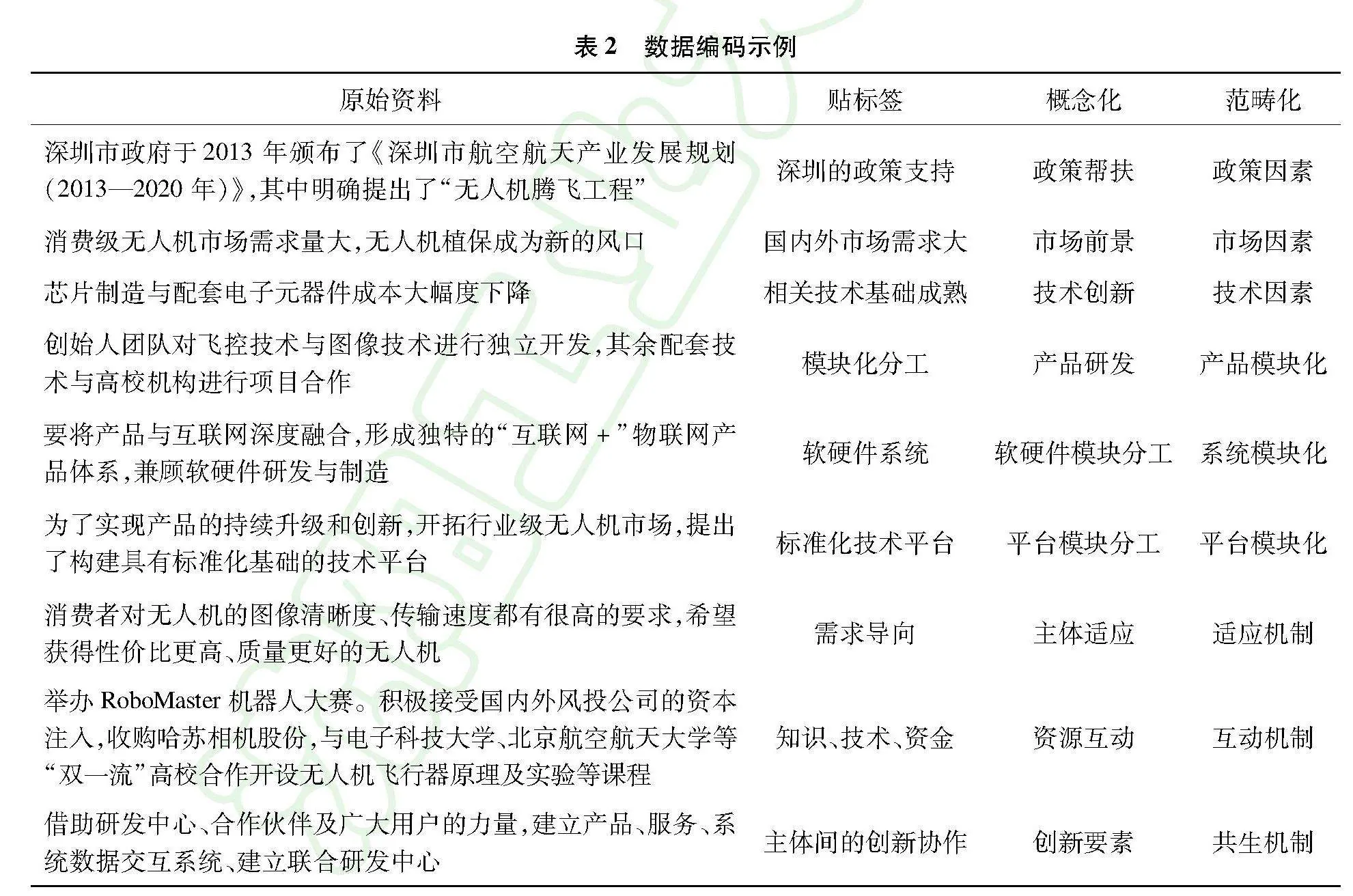

4. 数据编码与概念测量

(1) 开放式编码

由于不同类型的数据表现特征不同,本文采用多种编码方式对案例数据进行标记,主要包含开放式编码、主轴式编码等。开放式编码过程包含:①贴标签,本文以模块化驱动核心企业创新生态系统演化的实现机制为主要切入点,通过贴标签对案例材料中的相关数据进行整理。②概念化,即对整理后的标签进行归纳,提炼出关键词作为初始概念。③范畴化,即对主要概念进行归纳,形成主要范畴。数据编码示例见表2。

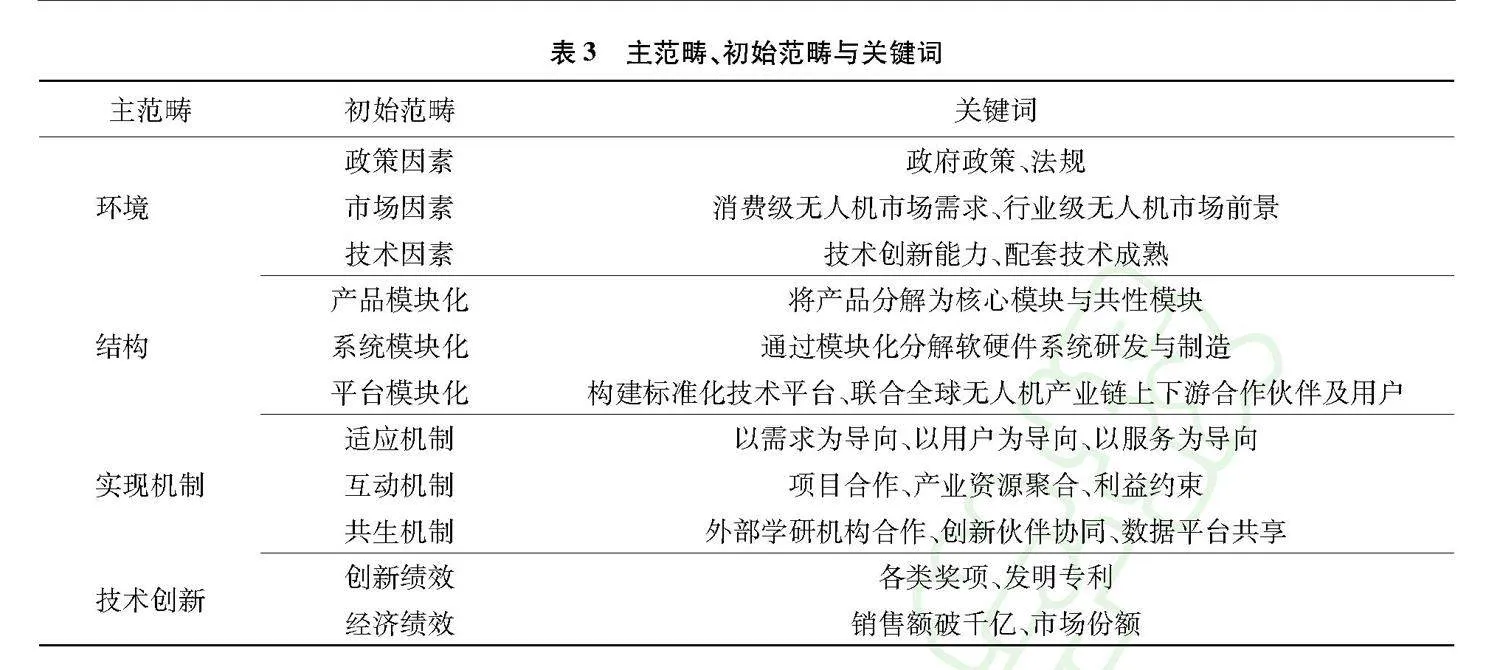

(2) 主轴式编码

通过对初始范畴的整理归纳,形成环境、结构、实现机制、技术创新四个主范畴,同时对初始范畴内的数据进一步梳理,分析其逻辑关系,保障编码过程中的准确性与科学性。部分编码数据结果见表3。

三、案例分析

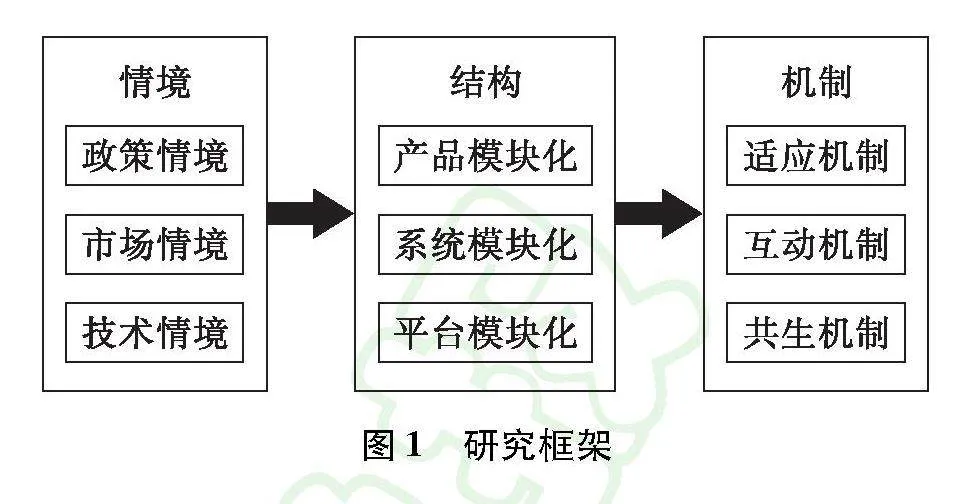

本文按照“情境—结构—机制”的理论分析框架,探究模块化驱动科技企业创新生态系统培育及演化的不同发展阶段。以大疆标志性产品和突破性技术创新为分界点,将大疆的创新生态系

统构建过程划分为三个阶段:产品模块化为主的起步阶段(2006—2009年)、系统模块化为主的加速阶段(2010—2014年)和平台模块化为主的领先阶段(2015年至今),如图2所示。

1. 创新生态系统结构演化的三个阶段

(1) 起步阶段:以产品模块化助力创新生态系统构建(2006—2009年)

在起步发展阶段,深圳市作为改革开放的领军城市,在政策层面展现了对新兴产业的巨大支持与补贴力度。深圳市政府通过出台一系列激励政策,为无人机市场的长远发展奠定了坚实的基础。从市场视角深入剖析,当时国内的无人机技术主要集中在军事领域,民用市场还处于萌芽状态,尚待进一步开拓。一批具备前瞻视野的企业开始投入研发,积极探索无人机在民用领域的广阔应用前景。在技术环境方面,全球顶尖的芯片企业在深圳设立生产基地,许多研究型高校与科研机构也在当地落户,吸引了大量电子信息产业供应链公司。这些技术因素为无人机的研制提供了坚实的合作基础与便利条件。

在这一阶段,大疆以其产品开发为核心战略,将产品分解为核心模块与共性模块。大疆内部研发团队在产品研发、运营管理等多方面得到香港科技大学的鼎力支持。同时,大疆积极与外部学研机构合作,共同开发共性技术模块,逐步建立起公司外部的技术网络。例如,大疆与哈尔滨工业大学、香港科技大学联合开发无人机关键技术,取得了显著成果。大疆在这一阶段实现了飞控技术、图像传输技术、自主悬停技术等关键核心技术的自主化,其集大成者就是直升机飞控技术XP3.1,技术水平超越了国外同行。这标志着以大疆企业为核心,以科研院所、上下游产业链为外部技术网络的条链式结构的创新生态系统初步形成。

在这一创新生态系统中,各个主体之间以产品模块化为基础进行合作,实现了产业链与价值链的协同。企业内部的技术资源被有效转化为新产品的研发动能,推动了无人机产业的快速发展,构建了完善的技术网络[40]。同时,围绕无人机产品的生产和销售,大疆整合了投资商、合作商、学研机构等社会资源,构建起连接生产端与消费端的无人机产业链,形成了产业链的完整链路。技术资源的积累与产业资源的汇聚,共同促进了以大疆为核心的无人机创新生态系统的构建。在这一创新生态系统的演化过程中,大疆扮演了开拓者的角色,作为核心推动了整个创新生态系统的构建与发展,为无人机产业的繁荣与进步作出了重要贡献。

(2) 加速阶段:以系统模块化助力创新生态系统扩张(2010—2014年)

在加速发展阶段,深圳市政府于2013年颁布了《深圳市航空航天产业发展规划(2013—2020年)》,其中明确提出了“无人机腾飞工程”。该工程旨在重点扶持无人机产业基地建设,激励无人机研发制造企业成长参见深圳市人民政府,《深圳市航空航天产业发展规划(2013—2020年)》,2013年12月27日。,为大疆等领军企业进一步拓展产业链奠定了坚实的基础。在市场层面,随着民用无人机市场需求量的剧增,无人机的客户群体逐渐从专业的航模爱好者扩展到普通消费者。多旋翼无人机因其独特的优势逐渐成为市场的新宠,而智能手机产业的蓬勃发展也促使消费级芯片和电子元器件的价格进一步下降,有效降低了无人机的制造成本。

在这一阶段,大疆从固定翼无人机转向多旋翼无人机的开发,并致力于实现软硬件系统的集成,包括云平台、应用软件和飞控系统等方面。公司提出将产品与互联网深度融合,形成独特的“互联网+”物联网产品体系。通过模块化分解软硬件研发与制造,大疆的核心研发团队专注于飞控系统的研发,成功突破了内嵌GPS定位系统、图像传输、悬停技术等关键核心系统模块。同时,对于云平台、软件研发、无人机制造等外围模块,大疆积极搭建技术交流平台,建立全球研发中心,并推出软件开发套件(SDK),以满足全球用户的多样化需求。例如,大疆与复旦大学、英特尔等机构合作,推出创新的无人机应用系统,并为企业用户提供增值服务的交互界面。此外,大疆还通过收购、资金入股等方式获取产业链上游公司的股份,以增强与上游企业的议价能力与技术合作,如收购哈苏相机公司的股权等。

在全球技术资源与产业资源的共同推动下,大疆取得了诸多突破性技术成果,构建了成熟的无人机系统。其中,GPS定位模块技术的研发与应用有效降低了无人机对民航飞机的潜在影响;多旋翼无人机悬停技术以其出色的性能与较低的成本为大疆打开了消费级无人机市场的大门,成为无人机发展史上的重要里程碑。在加速发展阶段,大疆在全球无人机产业快速发展的背景下,以无人机系统模块的开发为核心,积极开展全球范围内的合作,实现技术资源的扩张与产业资本的增值。大疆将技术资源网络嵌入以其为核心的产业网络中,逐渐演化成网络式结构的创新生态系统。这一系统以技术与产业资本的双轮驱动,实现了企业创新生态系统的扩张与升级,同时也推动了无人机飞控技术等软硬件系统模块的突破性创新。在此过程中,大疆成为创新生态系统演化的主导者,引领着整个生态系统的持续扩张与发展。

(3) 领先阶段:以平台模块化助力创新生态系统共生(2015年至今)

在政策层面,2016年国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出大力发展市场需求旺盛的民用直升机、多用途飞机、特种飞机和工业级无人机[41],这标志着无人机产业首次被提升至国家战略层面。2021年8月,农业农村部等六部委联合发布的《“十四五”全国农业绿色发展规划》进一步强调了推广高效先进器械,特别是植保无人机等[42],凸显了行业级无人机在农业绿色发展中的关键作用。从市场维度来看,全球消费级无人机市场正逐渐趋向饱和,市场竞争日趋激烈。在这一背景下,大疆审时度势,积极进军专业级影视航拍和农业植保两大具有巨大发展潜力的市场。专业级影视航拍市场以其多层次的需求和庞大的市场规模吸引着众多企业的目光。同时,农业机械化需求为大疆等行业无人机企业提供了巨大的市场空间。在技术层面,无人机的续航时间、机器视觉、飞控算法与云台技术均取得了显著进步,为无人机在工业、农业生产中的广泛应用提供了坚实的技术支撑。

为实现产品的持续升级和创新,大疆提出构建具有标准化基础的技术平台。为此,大疆与全球合作伙伴展开联合研发,逐步建立起集智能感知、软件服务、硬件开发于一体的标准化技术平台,进而拓展行业无人机的应用领域。在这一过程中,大疆以无人机技术平台为核心,联合全球无人机产业链上下游合作伙伴及用户,与服务供给商、软件开发商、系统集成商等协同创新,共同研发新产品。同时,大疆开放了SDK,鼓励其他创新主体和研发人员利用平台数据进行软件应用和使用方式的创新,其中涵盖地质测绘、城市安保、医疗保障等多个行业领域。通过不断学习和迭代,大疆逐步构建起以无人机技术研发为核心的聚合式创新生态系统。在飞控技术方面,大疆取得了突破性创新,通过应用人工智能和机器学习技术,显著提升了无人机的飞行控制品质,实现了对飞行状态、姿态及速度的精确感知和实时监控与诊断,为无人机的性能提升和行业应用提供了有力保障。

在国家政策的强有力支持和无人机技术的快速升级背景下,大疆以标准化基础技术平台为基石,通过外围模块的分散承包和技术合作方式,整合全球无人机产业链资源,构建起一个创新主体共生共荣的行业无人机生态系统。这一系统将全球无人机行业的客户、软硬件提供商、商业合作伙伴等紧密联结在一起,形成全新的行业无人机产业链,并将创新生态系统演进为聚合式结构。通过协调各方资源,大疆为全球行业客户提供了一站式解决方案,促进了创新生态系统中技术链与产业链的深度融合。在此过程中,大疆不仅引领了创新生态系统的演化和升级,还通过推动无人机行业标准的制定和实施,为整个生态系统的稳定运行提供了有力保障。各创新主体在以大疆为核心的创新生态系统中围绕共同目标协同并进,共同推动无人机产业的发展。

2. 模块化驱动创新生态系统演化的实现机制

(1) 创新主体适应机制

在企业发展的起步阶段,大疆主要依赖其内部创新机制,将产品研发视作核心驱动力。在此阶段,创新主体在自身的技术创新基础上,被动地适应市场需求的变化。国家的政策扶持与激励对大疆积极推进技术创新起到了关键性的推动作用。大疆以产品研发为核心,通过规模化生产降低了发展成本,并积极调动内外部技术资源以满足市场的多样化需求。其适应机制主要体现为对市场与行业需求的被动感知、评估和应对,尚未形成主动引领市场趋势的能力。

随着企业进入加速发展阶段,大疆开始以用户为导向,积极重构产业价值链,主动适应用户需求的变化。为了更深入地了解用户的真实需求与期望,大疆构建了航拍爱好者交流平台,并对用户开放SDK,有效连接了开发人员与用户的需求,激发了用户参与创新资源互动与共享的积极性。同时,大疆还加强了对技术人员的培养,聘请多位国外技术专家和营销专家担任高层管理人员,助力大疆实现全球市场的快速扩张。此时,大疆的适应机制已逐渐转变为对用户需求的主动感知和积极应对,显示出更强的市场适应能力和创新活力。

进入领先阶段后,大疆通过打造技术平台连接全球无人机技术网络的参与者,构建了一个全球化的无人机技术网络。企业将无人机的应用拓展至农业植保、城市安防、医疗保障等多个行业领域,旨在通过标准化基础技术平台整合全球合作伙伴,利用世界范围的技术资源为多样化的客户提供定制产品。在这一阶段,大疆基于平台模块提升了对市场动态的洞察力,针对不同行业主动制定服务方案,与新用户共同创造价值,实现了对市场需求的引领。大疆通过标准化基础技术平台,将核心企业、开发人员、合作伙伴、用户的价值诉求融合在一起,形成了一个开放、包容的创新生态系统。此阶段大疆的适应机制已演化为对市场动态的引领和主动塑造,展现出大疆在无人机领域的领先地位和强大的创新能力。

合作企业、开发人员、科研机构、用户等创新主体,在以大疆为核心企业的创新生态系统中,经历了“被动适应—主动适应—引领适应”的升级演化。创新主体对生态系统的适应有助于促进知识在生态系统内的流动和技术在不同主体之间的扩散。适应机制为创新生态系统的持续性演进奠定了结构基础,通过合作、交流和学习,创新主体能够共享知识、资源和经验,从而加速创新的进程。创新主体的适应机制鼓励不同类型、不同规模的创新主体在生态系统中共同发展,有助于增加生态系统的韧性和抗风险能力,使其在面临不确定性和风险时能够保持稳健地发展。创新主体的适应机制能够推动生态系统不断升级和进化,有助于生态系统在技术持续进步和市场需求不断变化的背景下保持领先地位并持续创造价值。

(2) 创新资源互动机制

随着创新资源的持续涌入,创新生态系统的互动机制亦经历了一个深刻的演进过程,从最初的资源拼凑逐步发展为资源聚合,并最终实现价值共创。在创新生态系统的初创期,创新主体主要依赖产品进行技术拼凑与转化。大疆凭借其模块化分工研制策略,积极与其他创新主体开展技术项目合作,实现了对创新资源的快速拼凑。这一策略不仅帮助创新主体迅速适应创新环境的变化,还促进了企业间的深度互动与合作,为生态系统的进一步发展奠定了坚实基础。

企业进入加速发展阶段后,创新主体间的交互逐渐深化,从简单的技术资源拼凑转向深度的资源聚合。面对外部环境的变化,大疆积极调整策略,通过开发大疆社区等平台,为用户与技术人员提供了互动交流的空间,使无人机技术的发展更加贴近用户需求。此外,大疆还通过举办RoboMasters机器人大赛等方式,为学生提供从机器人基础到人工智能的全方位指导,不仅吸引了潜在用户,还培养了未来的顶尖工程人才。在资本运作方面,大疆接受国内外投资公司的资本注入,并通过市场化运作方式购买产业链上游公司股份,实现了对产业链资源的有效整合。同时,大疆与京东、天猫等电商平台的合作也进一步拓展了销售渠道,提升了市场影响力。在这一阶段,生态系统网络结构得到进一步优化,资源聚合效应愈发显著,不同属性的企业在创新资源的流动中实现了更紧密的产业合作。

当创新生态系统进入领先阶段时,大疆建立了以利益约束为主导的互动机制。大疆通过合同规范高校、企业、研究院之间的利益分配和风险分担,激励各方积极参与科技成果的转化。例如,大疆与电子科技大学、北京航空航天大学等高校合作开设无人机飞行器原理及实验等课程,实现了理论课程与实践教学的融合,为潜在的技术研发群体提供了宝贵的实践机会。此外,大疆还创办了教育平台,将大疆机器人系列产品作为教学辅助工具,帮助学生更好地认识和了解机器人的技术应用。在这一互动机制下,大疆作为核心企业发挥了决策主导功能,依据用户的多样化需求对创新资源和创新环境进行整合与集成,实现了技术创新和科技成果的高效转化,推动了企业创新生态系统的价值共创。

大疆在创新生态系统的演进过程中,通过不断优化创新资源互动机制,实现了从资源拼凑到资源聚合再到价值共创的跨越式发展。并且,创新资源的互动机制在保障创新生态系统的长期性和有效性方面扮演着关键角色。一个有效的创新生态系统需要各类创新资源之间的紧密互动和高效协作,以实现创新活动的持续推进和生态系统的健康发展。在创新过程中,不同资源之间的互补性和协同效应能够增强创新活动的持续性和稳定性。人才与技术的互动可以促进知识的产生和技术的更新,为创新活动提供源源不断的动力;资金与信息的互动则能够保障创新项目的顺利实施和市场的及时响应,增强创新生态系统的抗风险能力。有效的互动机制能够促进资源之间的高效流通和优化配置,降低创新成本,提高创新效率。通过建立良好的沟通渠道和合作机制,创新生态系统中的各类主体能够迅速获取所需资源,实现资源共享和优势互补,从而加速创新成果的转化和应用。此外,创新资源的互动机制还有助于推动创新生态系统的自我更新和升级。在互动过程中,创新资源会不断产生新的组合和配置方式,形成新的创新点和增长点。同时,通过引入外部资源和吸收新知识,创新生态系统能够保持开放性和灵活性,不断适应外部环境的变化和挑战。

(3) 创新要素共生机制

创新主体在能力、目标和资源等方面存在显著的差异,这些差异塑造了其各自独特的行为模式与共生关系。在共生关系的演进过程中,不同的创新主体历经了从“寄生”到“偏利”再到“互利”的共生方式变革。在起步阶段,得益于宽松的政策环境与强烈的市场需求,创新要素迅速集聚。无人机产业链中的大疆,以产品模块化分工为切入点,通过持续的产品升级与创新,成功吸引了产业链中各类创新主体围绕其展开技术创新活动。在这一阶段,外部研发机构主要依赖与大疆的项目合作,形成了“寄生”式的共生关系。

进入加速阶段,大疆的研发重心逐步由产品模块转向软硬件兼容的系统模块。在数字化技术的推动下,原本条链式的无人机创新生态系统逐渐演化为网络式创新生态系统。大疆通过构建产品、服务、系统数据交互系统,不仅吸引了更多创新主体的加入,还深入挖掘了数据背后的价值。在网络式结构的创新生态系统中,大疆通过搭建关键系统模块作为数据输入端口,增强了企业从外部获取技术资源的能力。同时,借助研发中心、合作伙伴及广大用户等参与主体的力量,大疆迅速拓展了创新范围,弥补了能力短板。在这一阶段,各创新主体在利益的驱动下,与大疆形成了“偏利”的共生关系。

到了领先阶段,大疆建立的平台模块进一步提升了创新主体与创新要素的组合效率,促进了创新要素的高效流动。大疆通过共享平台数据、建立联合研发中心等方式,与软硬件开发商、服务供给商、系统集成商等创新主体共同构建了聚合式创新生态系统的底层架构。在这一架构下,创新主体间形成了技术互补、协作高效的互利共生关系,实现了创新要素的优势互补。

创新要素共生机制经历了“寄生共生—偏利共生—互利共生”的升级演化。共生机制对创新生态系统持续性创新起到了推动作用。在共生机制的作用下,创新要素之间形成了紧密的相互依赖关系,这种关系使得各要素能够共同进化、协同发展。共生机制能够促进创新要素之间的知识溢出和技术扩散,加速创新成果的转化和应用,从而增强生态系统的创新能力和市场竞争力。创新要素会不断适应外部环境的变化,进行自我调整和优化,以更好地满足市场需求和实现自身价值。这种自我优化和升级的过程有助于保持创新生态系统的活力和竞争力,使其能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。

以大疆为核心的创新生态系统形成了一个相互依存、紧密协作、共同发展的价值共生网络。随着标准化技术平台模块的发展,组织边界日益模糊,大疆引领的创新生态系统对各创新主体的合作关系和角色定位进行了价值重构,形成了以服务为导向的创新主体共融、创新资源共享、创新要素共生的价值共创模式。这一模式不仅成为大疆在无人机领域获得竞争优势的关键所在,也为整个行业的创新发展提供了深刻的启示。

综合以上分析,本文发现情境因素能够促进核心企业在不同的发展阶段选择不同的模块化战略。在模块化战略的驱动下,核心企业通过适应机制、互动机制和共生机制推动创新生态系统升级演变,具体如图3所示。

四、结论与启示

1. 研究结论

基于模块化理论,本文构建了“情境—结构—机制”的理论分析框架,并集中探讨了大疆创新生态系统在不同发展阶段所展现出的情境因素、实现机制以及结构特性。在理论探讨层面,本文采用模块化理论作为分析工具,旨在揭示大疆创新生态系统演进过程中的潜在盲点,从而为创新生态系统的研究提供新的理论视角。通过这一研究,期望能够进一步丰富和深化对创新生态系统演进机制的理解,并为后续的实践应用提供有力的理论支撑。在实践分析层面,本文以大疆为案例,深入剖析了其在复杂外部环境下推动创新生态系统演进的积极探索。通过系统梳理并对实践经验进行提炼,总结了大疆在面临多元外部情境影响时,如何在不同发展阶段主动调整创新策略,以实现创新生态系统的持续演进。这些实践经验和策略对其他企业构建和优化自身创新生态系统具有重要的启示意义和借鉴价值,有助于推动整个行业的创新与发展。具体而言,本文得出以下结论:

首先,模块化思想在大疆创新生态系统演进过程中起到了至关重要的作用。大疆通过模块化的分工与耦合,实现了管理方式的创新,从而有效应对了构建创新系统所面临的复杂环境。在演进过程中,大疆创新生态系统以转化企业内部技术资源为起点,逐步拓展至企业与外部学研机构的协作创新,最终实现了与异质性创新主体多维度的互利合作。在这一过程中,大疆通过产品模块化、系统模块化以及平台模块化的架构创新,为创新生态系统的构建奠定了坚实基础,最终使其呈现出由“条链式”向“网络式”再至“聚合式”的结构演进特点。

其次,外部情境因素的变化是推动大疆创新生态系统迭代升级的直接动力。政策、市场与技术的每一次变动均会对企业在创新生态系统中的角色定位产生深远影响。研究发现,大疆在创新生态系统的升级演化过程中,其业务转型和自我革新均紧密契合外部情境因素的变化,体现了大疆对情境因素的敏锐洞察与有效应对。

最后,本文提出“情境—结构—机制”理论分析框架,为探究科技企业创新生态系统升级演进提供了有效的研究视角。通过对大疆创新生态系统的深入分析,本文揭示了其实现机制(包括创新主体适应机制、创新资源互动机制和创新要素共生机制)与结构特点(即条链式、网络式、聚合式)。在此基础上,进一步提炼出以大疆为核心的创新生态系统的演进路径:核心企业的角色定位从“开拓者”逐渐演化为“主导者”,最终成为“引领者”。在适应机制上,大疆经历了“被动适应—主动适应—引领适应”的特征演化;在互动机制上,呈现出“资源拼凑—资源聚合—价值共创”的路径演化;在共生机制上,则展露出“寄生共生—偏利共生—互利共生”的机制演进。

2. 管理启示

基于对大疆创新生态系统构建与发展的研究,我们可以提炼出以下三点学理性启示,为其他企业构建和发展创新生态系统提供借鉴。

(1) 精准把握情境因素

政策、市场和技术三大情境因素在推动企业创新生态系统升级演进中扮演着至关重要的角色。在构建和发展企业创新生态系统时,应精准把握并充分利用这些情境因素。政策因素为企业创新提供了方向指引和支持保障,企业应密切关注政策动向,紧跟政策步伐,把握政策红利,以便在创新发展中抢得先机。市场因素是企业创新的动力源泉,企业应深入洞察市场需求和变化,及时调整创新策略和方向,以满足市场需求并引领市场潮流。技术因素是企业创新的基础支撑,企业应加大技术研发投入力度,积极引进和消化吸收先进技术,提升自主创新能力,为创新生态系统的构建和发展提供有力支撑。

企业创新生态系统的战略转型需紧密结合其所处的特定环境。在人工智能、工业互联网、物联网等新兴技术的推动下,企业应深入探讨技术创新与管理方式的适应性,以应对外部环境的不断变化。这些信息技术的进步为企业创新发展带来了显著的增值效应,而我国庞大的用户基数及其多样性和层次性为科技企业构建产业领先地位提供了得天独厚的条件。因此,科技企业应持续加大对信息技术的投入力度,注重软件和平台的创新,积极把握互联网时代的先机,以实现战略转型与环境变化的同步协调发展。

(2) 有效推进模块化战略

模块化的创新架构为探究创新生态系统的解构、集成及演进过程提供了一种新颖且深刻的理论框架。通过运用模块化设计原则,系统处理界面得以有效分解和简化,从而显著降低系统层面的分析和处理复杂性,为创新生态系统的有序发展提供了有力支撑。在此基础上,企业能够实现从“简单的创新生态系统构建”到“主导创新生态系统扩张”,再到“引导创新生态系统共生”的三阶段递进式演化,为创新生态系统的持续优化和升级奠定坚实的理论基础和实践基础。

大疆的模块化驱动创新生态系统演化历程为我们提供了一个宝贵的参考范例。企业应结合自身实际情况实施模块化战略,推动创新生态系统的结构升级和演化。首先,企业应实现产品模块化,将产品拆分为若干个相对独立的模块,以便更好地满足客户需求和提升产品竞争力。其次,企业应推动系统模块化,对各个模块进行有效整合和协同,形成具有更强竞争力的系统解决方案。最后,企业应实现平台模块化,打造开放、共享、协同的创新平台,吸引更多创新主体参与,共同推动创新生态系统的繁荣发展。

(3) 持续优化创新实现机制

研究发现,大疆在创新实现机制上呈现出适应、互动和共生机制的演化特征。这提示我们在构建和发展创新生态系统时,应持续优化和升级创新实现机制。第一,企业应不断提升适应能力,从被动适应市场变化到主动适应并引领市场变化。这需要企业具备敏锐的市场洞察力和快速响应能力,以在激烈的市场竞争中立于不败之地。第二,企业应强化互动机制,通过资源拼凑、资源聚合和价值共创等方式,与合作伙伴建立紧密的合作关系,共同推动创新生态系统的发展。第三,企业应推动共生机制的实现,从寄生共生到互利共生,构建和谐共生的创新生态系统。这需要企业秉持开放、合作、共赢的理念,与各方共同分享创新成果和发展机遇。

企业在构建创新生态系统时,应坚持互利性、协同性与开放性的基本原则,充分发挥企业在创新生态系统中的核心作用,从局部创新逐渐扩展到全产业链创新,不断吸纳优质的创新合作伙伴,依靠系统结构与协同机制的支撑,对产业链整体的创新发展进行统筹规划。同时,企业应密切关注外部情境变化,并适时调整发展策略,优化企业内外部的资源分配,激发创新主体的创造力与主动性,重视创新价值构建,努力实现内外部协同的良性互动。这将有助于构建更加稳健、高效的创新生态系统,提升企业的整体创新能力和竞争优势,推动企业实现可持续发展。

3. 研究局限与展望

由于单案例研究的局限性和创新生态系统演化过程中的不确定性因素,本文无法全面涵盖具体实践中的所有模式和情境。为了更加精准和深入地揭示科技企业创新生态系统的演化规律,未来的研究应当进一步加强定量实证研究方面的探索,通过收集与整理大量的相关数据,更全面地分析不同情境因素如何影响创新生态系统的结构变化与机制演进。这种深入研究将为企业创新生态系统的优化提供更为科学、有效的指导,从而推动科技产业的持续健康发展。

参考文献:

[1]宋娟,谭劲松,王可欣,等.创新生态系统视角下核心企业突破关键核心技术“卡脖子”——以中国高速列车牵引系统为例 [J].南开管理评论,2023,26(5):4-17.

[2]ADNER R.Match your innovation strategy to your innovation ecosystem [J].Harvard Business Review,2006,84(4):98-107.

[3]ADNER R,KAPOOR R.Innovation Ecosystems and the pace of substitution:re-examining technology S-curves [J].Strategic Management Journal,2016,37(4):625-648.

[4]韩少杰,吕一博,苏敬勤.企业中心型开放式创新生态系统的构建动因研究 [J].管理评论,2020,32(6):307-322.

[5]丁雪辰,柳卸林.创新生态系统战略对创业绩效的促进——基于中科院技术衍生企业的实证研究 [J].管理评论,2021,33(1):120-132.

[6]王海军,张悦.企业模块化协同创新及网络化资源管理:基于海尔的探索性研究 [J].科技进步与对策,2018,35(21):97-105.

[7]CAMPAGNOLO D,CAMUFFO A.The concept of modularity in management studies:a literature review [J].International Journal of Management Reviews,2010,12(3):259-283.

[8]BALDWIN C Y,CLARK K B.The option value of modularity in design:an example from design rules,volume1:the power of modularity [J].SSRN Electronic Journal,2022,32(8):56-71.

[9]龙勇,张煜.模块化系统间逻辑关系及其对新产品绩效影响机制研究 [J].科研管理,2018,39(7):114-122.

[10]程文,张建华.中国模块化技术发展与企业产品创新——对Hausmann-Klinger模型的扩展及实证研究 [J].管理评论,2013,25(1):34-43.

[11]闵宏.企业模块化理论的演进——一个文献综述 [J].技术经济与管理研究,2017(8):53-57.

[12]郝斌,GUERIN A.组织模块化对组织价值创新的影响:基于产品特性调节效应的实证研究 [J].南开管理评论,2011,14(2):126-134.

[13]蒋兴华,范心雨,袁瑜容,等.粤港澳大湾区科技创新体系构建与协同机制研究——基于一般系统模块理论的分析 [J].研究与发展管理,2022,34(6):157-166.

[14]汪谷腾,龙勇.知识模块化对联盟治理机制的影响——基于知识密集联盟的实证研究 [J].经济与管理研究,2016,37(11):135-144.

[15]陶颜,周丹,魏江.服务模块化、战略柔性与创新绩效——基于金融企业的实证研究 [J].科学学研究,2016,34(4):601-611.

[16]游博,龙勇.模块化对新产品绩效的影响——基于模块化系统间联系及绩效影响机制的实证研究 [J].研究与发展管理,2016,28(5):91-99.

[17]王海军,纪杨建.基于全流程视角的模块化评价指标体系构建及应用 [J].经济与管理评论,2017,33(1):50-56.

[18]青木昌彦,安藤晴彦.模块时代:新产业结构的本质 [M].周国荣,译.上海:上海远东出版社,2003:58-90.

[19]战洪飞,邬益男,余军合,等.面向业务求解的情境化知识模块建模方法研究 [J].情报理论与实践,2018,41(7):149-154.

[20]雷如桥,陈继祥,刘芹.基于模块化的组织模式及其效率比较研究 [J].中国工业经济,2004(10):83-90.

[21]陈衍泰,厉婧,程聪,等.海外创新生态系统的组织合法性动态获取研究——以“一带一路”海外园区领军企业为例 [J].管理世界,2021,37(8):161-180.

[22]柳卸林,杨培培,王倩.创新生态系统——推动创新发展的第四种力量 [J].科学学研究,2022,40(6):1096-1104.

[23]IANNSITI M,LEVIEN R.The keystone advantage:what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy,innovation,and sustainability [J].Harvard Business Press,2004,84(4):98-107.

[24]郭润萍,韩梦圆,邵婷婷,等.生态视角下数字化转型企业的机会开发机理——基于海尔和苏宁的双案例研究 [J].外国经济与管理,2021,43(9):43-67.

[25]杨荣.创新生态系统的界定、特征及其构建 [J].科学与管理,2014,34(3):12-17.

[26]张运生.高科技产业创新生态系统耦合战略研究 [J].中国软科学,2009(1):134-143.

[27]丁玲,吴金希.核心企业与商业生态系统的案例研究:互利共生与捕食共生战略 [J].管理评论,2017,29(7):244-257.

[28]谭劲松,宋娟,陈晓红.产业创新生态系统的形成与演进:“架构者”变迁及其战略行为演变 [J].管理世界,2021,37(9):167-191.

[29]吕一博,蓝清,韩少杰.开放式创新生态系统的成长基因——基于iOS、Android和Symbian的多案例研究 [J].中国工业经济,2015(5):148-160.

[30]陈春花,宋一晓,朱丽.不确定性环境下组织转型的4个关键环节——基于新希望六和股份有限公司的案例分析 [J].管理学报,2018,15(1):1-10.

[31]孙冰,徐晓菲,姚洪涛.基于MLP框架的创新生态系统演化研究 [J].科学学研究,2016,34(8):1244-1254.

[32]战睿,王海军,孟翔飞.企业创新生态系统的研究回顾与展望 [J].科学学与科学技术管理,2020,41(5):179-197.

[33]郑帅,王海军.模块化下企业创新生态系统结构与演化机制——海尔集团2005—2019年的纵向案例研究 [J].科研管理,2021,42(1):33-46.

[34]郭燕青,何地,姚远.创新生态系统演进中的NMSI模型与案例 [J].中国科技论坛,2017(12):25-31.

[35]王宏起,王卓,李玥.创新生态系统价值创造与获取演化路径研究 [J].科学学研究,2021,39(10):1870-1881.

[36]欧阳桃花,胡京波,李洋,等.DFH小卫星复杂产品创新生态系统的动态演化研究:战略逻辑和组织合作适配性视角 [J].管理学报,2015,12(4):546-557.

[37]韩少杰,苏敬勤.企业中心型开放式创新生态系统的构建逻辑形成机理研究 [J].管理评论,2023,35(6):335-352.

[38]杨伟,周青,方刚.产业创新生态系统数字转型的试探性治理——概念框架与案例解释 [J].研究与发展管理,2020,32(6):13-25.

[39]吴绍波.战略性新兴产业创新生态系统协同创新的治理机制研究 [J].中国科技论坛,2013(10):5-9.

[40]周常宝,冯志红,林润辉,等.从产品导向到生态导向:高科技企业创新生态系统的构建——基于大疆的纵向案例 [J].管理评论,2023,35(3):337-352.

[41]国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 [J].中国核工业,2016(12):5.

[42]农业农村部等6部门联合印发《“十四五”全国农业绿色发展规划》 [J].乡村科技,2021,12(27):1.

Realization mechanism of modularity driving evolution of core enterprise

innovation ecosystem: based on case study of DJI

ZHU Aimin, WANG Huan, LI Wenshan

(School of Management, Shenyang University of Technology, Shenyang, Liaoning 110870, China)

Abstract: Innovation ecosystem is an important way for enterprises to break through the blockade of key core technologies and enhance their independent technological capabilities. It is of great significance to explore the construction and evolution of the core enterprise innovation ecosystem. Based on the modular perspective, a longitudinal single case study is carried on the realization mechanism of DJI′s innovation ecosystem evolution from three aspects:context, structure and mechanism. The results show that product modularization, system modularization and platform modularization form the basis of enterprise innovation cooperation under the support of policy, technology and market situation. Driven by modularity, the realization mechanism, including the adaptation mechanism of innovation subject, the interaction mechanism of innovation resources and the symbiosis mechanism of innovation elements, has evolved gradually. Enabled by situational factors and modularity, the positioning of core enterprises has evolved from pioneer, dominant to leader, and the innovation ecosystem has evolved from chain, network to aggregate innovation network structure. Related enterprises should accurately grasp situational factors, effectively promote modular strategies, and continuously optimize innovation implementation mechanisms to promote the evolution of the innovation ecosystem.

Key words: modularity; core enterprise; innovation ecosystem; breakthrough technology

(责任编辑:靳文凯)