新中国工业化各阶段历史性任务与成就初探

2024-01-01李钢

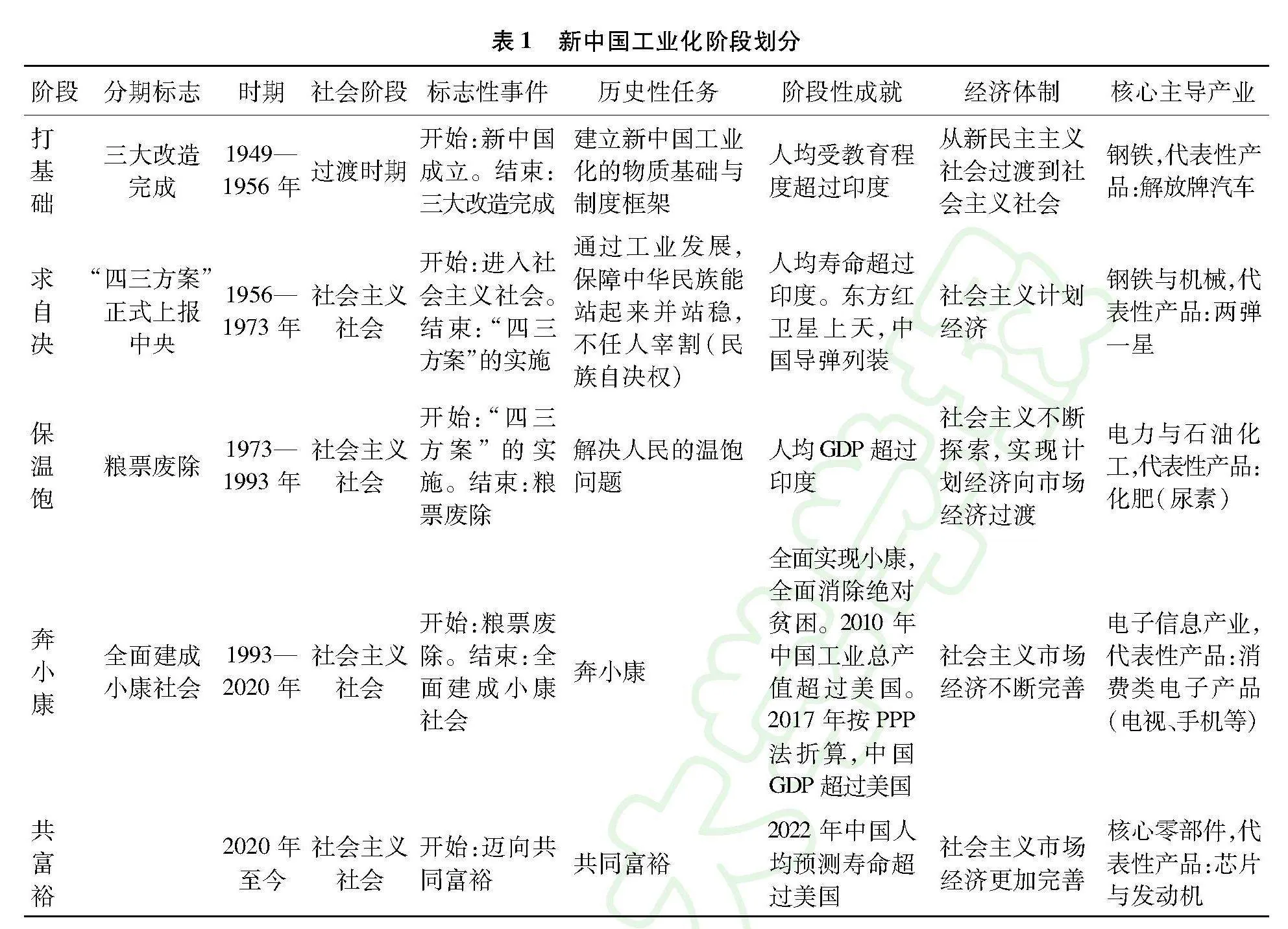

摘" 要: 新中国工业化是一个连续发展的历史,不应人为地分开。但对历史分期有助于更好地理解历史,也可以更好地理解当下,并为将来做好准备。以生产力为分期标准,尝试把新中国工业史分为五个时期:第一时期(1949—1956年),过渡时期的工业化,主要贡献是建立新中国工业化发展的制度基础与生产力初步框架,以社会主义三大改造完成为结束标志;第二时期(1956—1973年),以民族真正独立、自决为目标的工业化时期,主要成就是中华民族能真正自立于民族之林,摆脱百年来灭种亡国的风险,以“四三方案”上报实施为结束标志;第三时期(1973—1993年),以解决人民的温饱为目标的工业化,主要成绩是中国生产力实现了从总量上满足人民温饱的基本要求,以1973年“四三方案”的实施为开始标志,以1993年废除粮票为结束标志;第四时期(1993—2020年),不断提升人民生活水平、全民奔小康的工业化,人民的生活水平不断提高,以2020年全面建成小康社会,消除绝对贫困为结束标志;从2021年开始中国工业化进入新的历史阶段,在第一个百年奋斗目标顺利实现的基础上,为实现第二个百年奋斗目标奋力前行。

关" 键" 词: 工业经济史; 历史分期; 生产力标准

中图分类号: F42""" 文献标志码: A""" 文章编号: 1674-0823(2024)04-0337-12

收稿日期: 2024-01-08

基金项目: 国家社会科学基金重大项目(19ZDA048); 中国社会科学院研究阐释中华民族现代文明重大创新项目(2023YZD054); 中国社会科学院“登峰战略”优势学科(产业经济学)(DF2023YS24)。

作者简介: 李" 钢(1973—),男,贵州思南人,教授,博士,主要从事产业经济学等方面的研究。

【中国工业化史】

DOI:10.7688/j.issn.1674-0823.2024.04.01

一、文献综述

目前,从事新中国工业史研究的学者,对新中国工业史提出了各自的分期观点,并给出了不同的分期标准。

1. 阶段划分的标准

对新中国工业史的分期标准,概括起来可以大致分为三种:一是坚持生产力与生产关系结合的标准;二是坚持生产力的标准;三是坚持生产关系为主,生产力为辅的标准。对于第一种标准而言,把生产力与生产关系两个因素结合起来考察,可以很好地将新中国工业史划分为不同的阶段,把握各阶段的特征;问题是,在不同的阶段有时以生产力作为主要标准,有时又以生产关系作为主要标准,各个时期的划分缺乏了统一的标准,难以一以贯之。对于第二种标准而言,主要的难点在于生产力是活的因素,是连续变量,很难找到划分的标志。对于第三种标准而言,最初坚持了生产力标准,但考虑到生产力是活的因素,是连续变量,为了找到划分的标志,后来又不得不按生产关系及上层建筑的变化来划分。在事物变化发展过程中,总有一个要素起主导性、决定性的作用,即主要矛盾,它决定或影响着其他矛盾的存在和发展;马克思依据这一原理,作出了关于生产力决定生产关系的论述。对于人类社会基本矛盾的演进阶段,马克思在创立唯物史观时就提出了划分的标准,即生产力与生产关系或其展开的经济基础与上层建筑的演变;并根据这一标准,将人类社会基本矛盾演进的阶段划分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会五个总体的阶段。马克思的划分无疑是按生产力的标准,但实际划分时所表现出来的仍旧是生产关系的变化;这是因为,按马克思的观点,上述生产关系的变革实际上是由于生产力不断量变引起质变的必然结果。是否坚持生产力的标准,不在于是按照生产力还是生产关系或上层建筑的变化来划分,而是在于最终是否根据生产力变化来找到划分的标准;因而,是否坚持生产力标准需要将生产力变化或生产力变化引起的生产关系及上层建筑的变化作为划分阶段的依据。

2. 阶段划分的观点

目前对新中国工业史阶段划分尚未形成共识,集中体现在以下四种观点上:

第一种观点是“三时期论”。将新中国成立以来的工业历程分为三个时期:社会主义革命和工业化建设时期(1949—1978年)、改革开放和社会主义工业化建设时期(1978—2012年)以及党的十八大以来中国特色社会主义新时代[1]。

第二种观点是“四时期论”。根据中国共产党对中国社会主要矛盾的判断将其划分为四个阶段:一是解决阶级矛盾,构建社会主义公有制的经济基础(1949—1956年);二是着力解决生产力发展不足的矛盾,曲折中坚持工业化建设(1956—1978年);三是恢复对主要矛盾的判断,改革开放建设有中国特色的社会主义(1978—2017年);四是对社会主要矛盾作出新判断,开启社会主义现代化强国建设新征程(2017年以来)[2]。

第三种观点是“五时期论”。从工业化发展生命周期视角把中国工业化发展分为五个时期:1.0版国家工业化(1953—1977年)、2.0版混合工业化(1978—1991年)、3.0版混合工业化(1992—2001年)、4.0版新型工业化(2002—2011年)、5.0版绿色智能工业化(2012年至今)[3]。

第四种观点是“六时期论”。将新中国工业史的发展过程分为:新民主主义社会的工业经济(1949—1952年)、从新民主主义社会到社会主义过渡时期的工业经济(1953—1957年)、实行计划经济体制时期的工业经济(1958—1960年)、实行计划经济体制时期的工业经济(1961—1965年)、实行计划经济体制时期的工业经济(1966—1976年)、建立社会主义市场经济体制时期的工业经济(1977年至今)。这一分期标准后期又发展成“十一时期论”[4]。将建立社会主义市场经济体制时期的工业经济(1977年至今)进一步细分为实行计划经济体制时期的工业经济(1977—1978年)、市场取向改革起步阶段的工业经济(1979—1984年)、市场取向改革全面展开阶段的工业经济(1985—1992年)、市场取向改革制度初步建立阶段的工业经济(1993—2000年)、市场取向改革继续推进阶段的工业经济(2001—2011年)和以市场取向改革为重点的全面深化改革阶段的工业经济(2012年至今)六个时期。

3. 新中国史与各专门史的分期是否保持一致

从理论上讲,分期标准是人为的标准;分期的目的是更好地对研究客体进行把握。由于研究客体有着不同的演变规律与进程,随着其变化,各个专门史的分期标准当然会有所不同,难以想象中国农业史与工业史的分期相同,也难以想象新中国服装工业史与航天工业史分期相同。因而,从理论上讲,各个专门史应根据自身的演化规律与历程有着各自的分期。对新中国工业史不同时期的划分标准与观点,是工业史研究的起点,其最终目标都是为了更好地进行工业史的具体研究。分歧主要是因研究者的知识结构、具体目的和研究角度不同而产生,不同分期标准与观点都有其合理之处,没有绝对的正确与错误之分。但新中国工业史是动态发展的,对新中国工业史的认识也应随实践的发展持续深入。基于此,本文提出新中国工业史的一个新的分期标准,即以生产力为主的分期标准,主要依据各阶段的历史性任务与生产力水平,将新中国工业发展划分为五个时期。必须说明的是,作为阶段划分需要确定一个明确的年份,表示在某一个时间段完成了某一历史性任务,转入到下一阶段。为了便于把握,本文试图找到最能代表新中国工业发展历史性任务进行转化的标志性事件,具体如表1所示。

二、过渡时期的工业化

1. 时代背景与基础

新中国成立初期,国际形势十分紧张,二战后以雅尔塔体系为基础形成了以美苏为首的两大对抗阵营格局。在当前形势下,中国必须选择有利于自己长远发展的道路。众所周知,“远交近攻”是强国的战略决策;而弱小一方的战略选择必然是“近交远攻”。因而中国选择加入以苏联为首的社会主义阵营,不仅是中国共产党的政治选择,更是现实地缘政治的必然选择。

新中国成立初期,我国工业基础十分薄弱。1949年,我国5亿人口,人均收入66元,人均粮食209公斤;全国钢产量仅为15.8万吨,人均不到1斤,到1952年全国钢产量才达到135万吨,人均不到7斤。可以说,当时的新中国工业和农业生产技术落后,物资紧缺,物价飞涨,市场混乱,人民生活水平低下。

2. 历史性任务

对于中国工业化而言,这一阶段最重要的是建立适合中国工业化的制度框架,打下中国工业化自我发展的坚实基础。这一时间的历史性任务是为新中国发展打下良好的根基,包括所有制基础、工业化自生的能力等,为新中国发展开辟新的道路。

中国经济的战后恢复工作在1952年基本完成,主要标志是到1952年中国主要产品产量已经接近或超过新中国成立前的最高水平。其中,粮食产量为1.64亿吨,比新中国成立前的最高年份1936年高10%;钢产量为135万吨,比新中国成立前的最高年份1943年高46%;发电量60亿度,比新中国成立前的最高年份1941年高21%。

“1952年,随着国民经济恢复任务基本完成,国家即将转入大规模经济建设,开始着手筹建国家计划委员会,11月15日,国家计委正式成立”[5]21。中国当时历史任务可以概括为一化三改造(一体两翼)的总路线:一是针对落后的生产力要尽快建立能自我发展的工业基础,特别是与军事相关的工业(一化、一体);二是针对在落后生产力水平下实现工业化,进行生产关系及上层建筑的相关调整(三改造、两翼)。

中国凭借在抗美援朝战争中的出色表现,使苏联的领导集体认识到了中国巨大的发展潜力,并确信中国一定会选择加入社会主义阵营[6],中国制定了以苏联援助的“156项”建设单位为核心,以694个限额以上建设单位为主体的“一五”计划。1957年“一五”计划顺利完成,可以说“156项”是中国有史以来规模最大、最系统、效果最好、作用最深远的引进项目。毛泽东同志曾感慨地说:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”[7]因而重工业特别是军事工业,就成了整个工业,甚至国民经济发展的重点。就工业而言,“一五”计划的基本任务是:集中主要力量,进行以苏联帮助中国设计的156个建设项目为中心、由限额以上的694个建设项目组成的工业建设。建立社会主义工业化的初步基础,对重工业和轻工业进行技术改造;用现代化的生产技术装备农业;生产现代化的武器,加强国防建设;不断增加农业和工业消费品的生产,保证人民生活水平的不断提高[8]。“156项”包括民用工业106项,支出156亿元,相当于1952年国民所得的23%;国防企业44个;整个项目实际完成投资196.1亿元,可以说中国耗费了较小的成本,使得工业生产能力与技术水平前进了一大步,为中国工业化奠定了坚实的基础。

“156项”的成功是中国人民自己拼搏的结果,也是国际共产主义运动的成果。反观今天美国对中国技术的封锁,我们才能更好地理解“无产阶级只有解放全人类,才能最后解放自己”的博大心胸。在此时期,中国不仅要解决工业化的物质基础,而且要建立有利于工业化的制度基础,具体到经济领域,最重要的是建立以社会主义公有制为基础的经济制度。

3. 代表性成就与分期的标志性事件

过渡时期的工业开始于1949年,结束于1956年,具体标志分别是中华人民共和国的成立与三大改造的完成。新中国百废待兴,1949—1952年,是国民经济的恢复和初步发展时期,到1952年粮食及主要工业品产量均已超过新中国成立前的历史最高水平。到1956年第一个五年计划的核心“156项”大多数已经开工,如阜新海州露天煤矿、辽源中央立井在1950年就已经开工,大部分项目于1955—1962年也陆续建成[5]45。

这一时期有标志性意义的是第一辆解放牌汽车下线。1950年,毛泽东同志访苏,期间中苏确定了苏联援助中国建设载重汽车厂;双方商定苏联为我国提供全套的产品设计和图纸资料,并派遣了一批有经验的专家来厂指导。1953年6月,毛泽东同志签发《中共中央关于力争三年建设长春汽车厂的指示》;7月15日,第一汽车制造厂奠基典礼在长春市西南的孟家屯附近举行。一汽的建设,是社会主义集中力量办大事的集中体现。在建厂时期,全国为长春汽车厂输送了大量干部和技术工人,培训了大批的青年工人。一汽建设工地的主力军是以建筑五师、机电安装公司为代表的两万多名建设工人组成的队伍。每天都有物资从全国源源不断运到汽车制造厂建设工地。历时3年,1956年7月13日,新中国第一辆汽车——解放牌载重汽车在吉林省长春市下线,这是新中国汽车工业甚至机械工业的一个重大里程碑。这辆以苏联莫斯科斯大林汽车厂出产的吉斯-150型载重汽车为蓝本的解放卡车,拥有90匹马力的六缸汽油发动机,载重量4吨,最高时速达到65公里。这款解放牌汽车不仅适合当时中国的道路和桥梁的负荷条件,而且还能根据需要改装成适合各种特殊用途的变型汽车,第一批下线的解放牌汽车还参加了1956年的国庆阅兵式,因此也成为了中国人心中的国产汽车鼻祖[9]。

1953年12月,鞍山钢铁公司的三大工程——大型轧钢厂、无缝钢管厂、七号炼铁炉举行了开工生产典礼;1955年11月,沈阳第一机床厂改扩建工程完成并正式投产。1949—1956年全国工业总产值由140亿元上升到642亿元,年均增长率20%;主要工业产品如纱布、机制纸及纸板、原煤、原油、天然气、发电、粗钢及家用电器等的产量在该时期都有了大幅度的增长。毛泽东同志在1956年4月25日中共中央政治局扩大会议上的讲话中指出,“自从盘古开天辟地以来,我们不晓得造飞机,造汽车,现在开始能造了”[6]。可以说,到1956年底,中国工业开始初步具有了自我发展的能力!

新中国成立后的一大重要事件是1956年社会主义制度确立。1949年10月1日新中国的成立标志着新民主主义革命的胜利,也标志着中国进入了新民主主义社会。1953—1956年社会主义制度初步确立,我国正式进入社会主义初级阶段。在此期间,我国于1953年取得了抗美援朝战争的胜利;于1954年召开了第一届全国人民代表大会并颁布了第一部宪法,确立了人民代表大会制度;于1956年完成了社会主义三大改造,标志着我国完成新民主主义向社会主义的过渡。

到1952年底,国民经济恢复任务已基本完成,根据毛泽东同志的建议,党中央从中国的实际情况出发,提出了党在过渡时期总路线作为过渡时期各项工作的指南。1953年8月毛泽东同志第一次对过渡时期总路线作了比较完整的文字表述。从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,基本上实现国家工业化和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。1953年12月,经中共中央批准,中宣部制定的《为动员一切力量把我国建设成为一个伟大的社会主义国家而斗争——关于党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》公布。1954年中共七届四中全会通过决议,正式批准中央政治局确认的这条总路线;9月,在第一届全国人民代表大会上,过渡时期总路线的内容被载入第一部《中华人民共和国宪法》,成为了整个国家的统一意志。在过渡时期总路线的指导下,国家开始有计划、有步骤地改造私营和个体经济[5]45。

在“一五”计划时期,为了尽快建立起较为完备的(国防)工业体系,国家加大了重工业特别是国防工业的投资,国民经济运行状态偏紧,促使需要进一步利用行政手段替代市场机制。中央原预计十五年左右完成的三大改造,早在1956年就完成了,并提前完成第一个五年计划,为社会主义工业化奠定了初步基础。三大改造的完成总体上是成功的,标志着中国进入社会主义阶段。当然在这一过程中,不可避免地出现了速度过快、层层加码、一刀切等问题;但把这些放在历史长河中去看,在古老的中国大地上第一次出现了以公有制为主体的经济制度,第一次实现了以按劳分配为主体的分配制度,在制度上保证了人与人的平等,可以说社会主义制度的建立至今仍是新中国成立以来最重大的事件,也是对中国工业化影响最重大的事件之一。1949—1956年,中国工业所取得的成就远远超过了之前的一百年。一个崭新的中国迅速从废墟上站了起来,为中国建立独立完整的工业体系奠定了基础,为社会主义建设积累了宝贵经验。

三、确保民族独立的工业化阶段

1. 时代背景与基础

1957年,“一五”计划超额完成了规定的任务,实现了国民经济的快速增长,为我国工业化奠定了初步基础。到1957年底,苏联帮助中国建设的“156项”,有68个已全部建成。中国过去没有的一些工业,如电解铝、无缝钢管、合金钢、塑料、无线电、重型机器、新式机床、精密仪表、发电设备、飞机、汽车等纷纷建立起来。至此中国有了能够不断自我发展的工业体系。

1958年开始,毛泽东同志与当时的苏联领导人赫鲁晓夫开始对如何发展以及具体的合作形式产生分歧。到1959年6月,苏联以正在和美国等国家谈判达成禁止核试验的协定为由,停止对中国核项目的援助,同时双方的矛盾逐步公开化。到1960年,在几次多个国家共产党参加的会议上,中苏双方发生了激烈的争论。1960年7月16日,苏联政府照会中国政府,单方面决定撤走在华的苏联专家;9月1日,苏联将1390名专家全部撤回国。1964年8月2日,美国挑起“北部湾事件”,越南战争规模迅速扩大。“北部湾事件”成为越南战争的分水岭:在此之前,美国只是派遣军事顾问和提供军事装备,帮助南越和老挝抵抗北越;而“北部湾事件”后,则是全面军事介入越战,使双方陷入长达10年的全面战争中。中国当时与西方国家关系也没有正常化,中国在联合国的代表仍旧由蒋介石政府委派。总之,20世纪60年代是新中国成立后国际形势最紧张的时期。

2. 历史性任务

经过两次世界大战,只要真正珍视独立的国家都认识到了有一个较为完整的工业体系的重要性。对于大多数新兴的原殖民地、半殖民地国家而言,加快工业化进程并建立一个完整的工业化体系是成为巩固与维持政治独立的经济前提。因此,在20世纪50年代世界范围内掀起了一场工业化浪潮。中国有着百年屈辱史,中国人民对于中华民族的独立与自决有着非常高的优先级与偏好。可以说,当时中国工业化推进最重要的一个目标,就是能够保证国家的独立与自强。简单地说,此阶段的工业化就是提供保卫国家与民族独立的军事武器,具体地说,不仅要提供飞机、大炮、坦克等传统武器,还要有自己的核反击能力,从而打破美国及苏联的核讹诈。1956年12月,毛泽东同志指出,我国不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。而可靠的办法就是把军政费用降到一个适当的比例,增加经济建设费用。只有经济建设发展得更快了,国防建设才能够有更大的进步[10]373。1956年,在中央制定的发展我国科学技术的《十二年科技远景规划》之中,原子能研究被列为第一项重要任务。原子能计划的提出主要基于新中国成立以来工业生产力的发展,标志着我国生产力开始迈向一个新的历史阶段。

1958年中苏关系恶化之后,中国依靠自己的力量加速了原子弹的研发工作。1964年10月16日中国第一颗原子弹在新疆罗布泊爆炸成功,1967年第一颗氢弹空投爆炸试验成功,1970年东方红一号卫星升入外太空。到了1970年,中国基本摆脱了悬在空中的美国与苏联对中国的核威胁。中国也开始做三线建设的前期工作。经过抗日战争,中华民族吸取的一个教训就是不能把重工业特别是军事工业都布局在东部沿海;不然再出现如日本侵华这样大的民族危机,中国持续反击能力将受到极大的制约。日本侵华后期日军战斗能力不断下降,而中国在正面战场的反击能力也不断下降,其原因是多方面的。非日本占领区中国军事工业水平低下导致中国军队装备水平不断下降是其中重要的原因。因而,当中华民族再一次有可能被外族入侵时,中国领导层当然要想到在将来可能战争的大后方修建一个军事工业基地,这就是三线建设大逻辑。

一线是沿海和边疆的省市区;二线是介于一、三线地区之间的省市区;三线包括京广线以西、甘肃省的乌鞘岭以东和山西省雁门关以南、贵州南岭以北的广大地区,具体包括四川省、云南省、贵州省、青海省和陕西省的全部,山西省、甘肃省、宁夏回族自治区的大部分和豫西、鄂西、湘西、冀西、桂西北、粤北等地区。三线建设的目标就是在东部沿海被外敌占领的情况下(如抗日战争期间),三线地区军事工业仍旧能够运行,保障民族的战斗与复兴,这不仅包括飞机大炮等常规武器,也包括经受核打击后,依旧有核反击的能力[11]。三线建设历经三个五年计划时期,涵盖13个省、自治区,共投入2050余亿元资金,几百万人力,安排了数千个建设项目。到20世纪70年代末,共形成固定资产原值1400亿元,约占当时全国的1/3[12]。有必要再次强调的是,三线建设主要考虑的是国家安全,并以此作为选址的重要依据,“分散,隐蔽,靠山,必要时进洞”是选址的重要标准。因此,在国家总体实力强大、国际风云变幻之后简单用经济标准来评估三线建设是否成功有失公允,用三线建设后美苏没有入侵中国来说明三线建设的必要性是不懂博弈论的表现。

1991年4月,江泽民同志在听取国防科工委《关于国防科技工业“八五”计划要点》后指出:现在看来,毛主席确定的三线建设方针是正确的,三线企业统统搬迁是不对的。从海湾战争看,洞子很重要,已经到洞子里去的,洞子又没有什么问题,就要用好。根据军民结合的原则,要调整一部分力量搞民品。三线军工企业到沿海地区或中心城市设窗口,有利于搞活企业。西部大开发战略就是他在深入三线建设企业调查研究的基础上提出并实施的。

这一历史时期中国工业化就是围绕如何维持民族独立自主展开的;一百年的血与火告诉中国人没有什么比民族的独立自主更加珍贵,为了民族的独立自主可以付出更大的代价;一百年的血与火告诉中国人,没有强大的军队就没有民族的独立;一百年的血与火告诉中国人,没有强大的工业就没有真正强大的军队。总之,这一时间的工业化就是围绕提升军队战斗力展开的,因而重化工业特别是与国防相关的重化工业,是当时工业发展的重点就是十分自然的事情了。

3. 代表性成就与分期的标志性事件

从1956年至1973年,中国工业发展有许多代表性的成就,例如1957年10月15日,我国第一座横跨长江的大桥——武汉长江大桥竣工;1963年底,大庆油田结束试验性开发,进入全面开发建设。但这之中最有代表性无疑是“两弹一星”的成功。1960年2月19日,中国发射成功第一枚试验探空火箭;1962年9月9日,中国空军导弹部队在华东地区上空首次击落美制台湾国民党空军U-2高空侦察机;1964年2月20日,中国自行设计制造的第一枚中程导弹发射成功;1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功;1966年7月1日,中国建立第二炮兵;1966年10月27日,中国导弹核武器试验成功;1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功;1970年1月30日,中远程战略导弹“东风四号”导弹进行了第二次发射,试射成功;1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星“东方红”1号发射成功。“两弹一星”的成功,意味着中国军事工业体系基本建成,再加上三线建设到1973年已进入收尾阶段,自保能力得到进一步提升。

但为什么本文把第二、三阶段的划分放在了1973年,而不是1970年我国成功发射第一颗人造地球卫星,主要是基于以下判断:

(1) 中国的国际环境开始好转的时期。1969年9月,苏联柯西金从越南回国时绕到中国与周恩来同志进行会谈,双方签订了一个关于维持边界现状、防止武装冲突、双方武装力量在边界争议地区脱离接触等四项临时措施的协定。1971年10月25日,中华人民共和国恢复联合国合法席位。1972年2月,美国总统尼克松访华,中国与西方关系开始正常化。中国与西方关系的缓和也意味着中苏发生恶性直接冲突的概率大大降低。

(2) 三线建设从1964年开始,到1973年基本结束了急行军的快速投入期,开始走向尾声。1973年7月1日国家计委根据同年5月的中央工作会议,拟定了《第四个五年国民经济计划纲要(修正草案)》,决定适当压低三线地区投资。从实际效果看,1973年用于沿海地区和三线地区的投资比重已经大致持平,1974年和1975年用于沿海地区的投资总额已经大大超过三线地区[5]324。

(3) 20世纪70年代以后,毛泽东同志对战争与和平的估计又有了新的变化,他判断大的战争一时打不起来。1969年2月19日,毛泽东同志提出让陈毅、叶剑英、徐向前、聂荣臻4位元帅共同研究国际形势和战略问题,由陈毅具体负责[13];6月7日至7月10日,4位元帅对国际形势进行了6次研讨,写出了《对战争形势的初步估计》,报告明确指出在可以预见的时期内,美国、苏联单独或联合发动大规模侵华战争的可能性不大,在美苏之间,苏联对我国国家安全造成主要威胁。1972年7月24日,毛泽东同志召集周恩来、姬鹏飞、乔冠华等同志谈论国际问题。毛泽东同志说:“我也不大相信会打,但准备打。苏联原来搞威胁,威胁不灵,威胁不搞了,只搞演习。如果是真要打,就不搞演习。”[10]441

(4) 计划生育开始实施。我国在1982年将计划生育定为一项基本国策,但事实上的计划生育政策在70年代就已经开始执行,其代表便是1973年制订的“晚、稀、少”的生育政策。1969年3月,周恩来同志在全国计划座谈会上指出,要计划生育,要节育。为此事毛泽东同志至少讲过三次,八亿人口快要到了,节育工作一定要抓紧[5]351。1971年国务院51号文件提出“四五”期间人口自然增长率要逐步降低。1973年6月全国计划工作会议第一次将与人口相关的指标纳入国民经济发展计划;7月16日,国务院成立了计划生育领导小组,各地区各单位也陆续开始建立计划生育机构;12月,全国第一次计划生育工作汇报会在北京召开,会议贯彻了毛泽东同志提出的避孕药具一律免费并送货上门的要求,提出“晚(晚婚晚育)、稀(两胎间需要有间隔)、少(少生)”的宣传口号。1974年12月31日,中共中央要求各级党委把计划生育工作和晚婚工作列入议事日程。综上可以看出,实际上,中国至少从1973年就开始实行计划生育,且随着20世纪70年代该政策力度的不断加大,计划生育工作不仅有了组织上的保障,而且成为了国家关注的重要内容,并列入了国民经济发展计划。

(5) “四三方案”提出并开始实施。“四三方案”是根据毛泽东同志的指示精神,由国家计委向国务院提出的“旨在改善民生”的对外引进方案的简称。1973年1月5日,国家计委正式向国务院提交《关于增加设备进口、扩大经济交流的请示报告》,建议利用西方经济危机西方急于扩大出口的时机,“为解决人民群众的吃饭穿衣问题”,计划“用三至五年时间从美国、联邦德国、法国、日本等西方发达国家,引进总价值为43亿美元的成套设备”。这是我国继20世纪50年代引进苏联援助的“156项”之后,第二次大规模的对外技术引进。“四三方案”引进的设备,结合国产设备配套,兴建了26个大型工业项目,总投资约200亿元于1977年9月全部开始施工,26个项目中有20个在1979年底前已经投产,至1982年全部投产。“四三方案”包括:13套大化肥、4套大化纤、3套石油化工、1个烷基苯工厂、43套综合采煤机组、3个大电站、武钢1.7米轧机,以及透平压缩机、燃气轮机、工业汽轮机工厂等。其中,与人民群众衣食住行息息相关的项目有18个,总投资136.8亿元,占“四三方案”投资总额度达63.84%。1977年底,13套大化肥项目,已有7套投产;到1978年6月,累计生产尿素361万吨。

分期总是相对的,连续总是绝对的;越是重大转变,所需要的时间越长,因而不能纠结于中国开始转到提升人民生活质量的工业化时期是1972年、1973年还是1974年。只能说这个转变应是在20世纪70年代初完成的,具体是哪一年可以找到不同的证据;但中央下决心逐步减少战备投资而更加关注民生投资应是20世纪70年代初完成的;笔者认为“四三方案”的实施可以作为这一转变的标志,因而本文选择了1973年作为分期的时点。

四、解决民族温饱的工业化进程

1. 时代背景与基础

如前文所述,进入20世纪70年代后,中华民族百年以来的“亡国灭种”的风险已经一去不复返,百年以来的奋斗已经使中国人民不仅站了起来,而且站稳了脚跟。虽然中苏关系还没有复苏,但已经过了最危险的时期;中美关系已经开始复苏,除了美国,中国已经与西方主要大国建交。人人都想过上高质量的生活,一个人也许能通过自己的努力在几年内过上全球最高水平的生活;但一个国家,特别是我们这样的大国,只能依靠几代人不停地努力,才能逐步消除上百年甚至几百年的差距;然而,形成共识、做出正确的抉择并愿意不断付出的理性民族并不多见,我们所见到的更多是急功近利的选择。十分幸运的是,中国抓住了这稍纵即逝的时间窗口,解决了民族独立发展问题,获得了民族自决的权利;站在21世纪20年代的今天,我们环顾全球各民族的发展与挑战,发现民族真正自决的可贵性怎么强调也不过分。对中国经济建设而言,这是新中国成立以来外部环境最好的时期。从“四三方案”开始,事实上,中国已经实施了对外开放,逐渐打开的国门使我们更加清醒地认识到中国与发达国家经济水平的差距。在实现了民族真正的独立之后,中国工业快速转向了下一个目标,即尽快解决人民温饱问题。

1956—1973年中国工业快速发展。1956年中国工业总产值是224.7亿元,到1973年中国工业总产值增长到1072.5亿元;以1956年工业增加值为100计,1973年工业增加值指数为505,是1956年的5.05倍,年均增长18%。增长速度甚至快于改革开放后的1978—2008年(年均增速)11.5%,而且这一时期中国还花费大量的人力、物力进行“两弹一星”的研究,同时把工业生产能力通过三线建设进行了备份。

2. 历史性任务

与1949年相比,1973年中国经济取得了巨大的成绩,然而人民的生活水平并没有得到同步提升。究其原因,一方面是新中国成立后,中国的人口快速增长,到1973年中国人口已经从1949年的5.4亿增长到8.9亿,增长了64.7%,年均增长2.1%。另一方面是中国进行了更多的积累,快速发展重化工业,提升中国军事工业的能力,从而保证民族的独立与自决。1973年重工业是1952年的18.2倍,年均增长14.8%,而轻工业仅是1952年的6.4倍,年均增长9.3%。相对轻工业,军事工业较难直接提高人民的生活水平。

到1973年,中国人均预期寿命已经达到61.9岁,而印度仍旧只有49.8岁,但是中国人均GDP按PPP法衡量仅为印度的60%,这一方面说明了我们的确是更加关注普通民众的生活,毕竟生存权是最基本的人权;另一方面也说明了当时中国人均生活水平远低于印度。据中国社会科学院经济社会重大调查项目中国包容性绿色发展跟踪调查(IGDS)2021年第二季度调查问卷,在“中国共产党作为一个百年政党最重要的成功经验是什么?”的问题回答中,有68.26%的受访者选择了“坚持以人民为中心、一切为了人民、一切依靠人民”数据来源:IGDS-A202102。。获得了民族自决权后,提高人民的生活水平当然就成了头等大事,以经济建设为中心或早或迟都会成为中国共产党的选择。

3. 代表性成就与分期的标志性事件

1973—1993年是新中国成立之后中国社会价值观剧烈变动的20年,也是中国普通民众生活质量提高最快的20年,人均GDP增长了3.9倍;而1953—1973年人均GDP仅增长了1倍,关系到个人生活质量的轻工业发展速度更快[14]。

第一个表现就是职工工资快速增长。以1952年人均工资445元为100计,1956年人均工资增长指数为135,此后相当长时间职工的人均工资没有增长,到1973年人均工资指数仅为132,仍低于1956年数值。这是由于职工总数有较大的增长,但更主要是通过压缩消费比例,提高国家积累资金,快速推进了重化工业的发展。到1978年时,职工工资开始增长,工资指数增长到137,已经高于历史最高水平;此后人均工资不断增长,到1993年人均工资指数已经达到255,是1973年的1.9倍;1973—1993年职工平均工资年均增长3.3%。

第二个表现是居民的消费水平,居民消费水平的增长与职工工资的增长情况有些类似,在1952—1973年增长较为缓慢,而1973—1993年增长较快。以1952年全国居民人均消费80元为100计,1956年人均消费指数为121.3,比1952年增长了21.3%,年均增长4.9%;1973年人均消费指数为162.6,比1956年增长了34%,年均仅增长1.7%;1993年人均消费指数为546.6,比1973年增长了236%,年均仅增长6.2%。1973—1993年人民生活水平得到了较大幅度的提升,到1993年基本解决了人民温饱问题。

第三个表现是中国居民的恩格尔系数不断下降。1978年,中国城镇居民恩格尔系数为57.5,可以说刚达到温饱线;而中国农村居民恩格尔系数为67.7,仍旧处于贫困阶段。考虑到当时农村居民占了中国的大多数,可以说在1978年就全国而言,总体仍处于贫困阶段,尚未解决温饱问题。而到1993年,中国城镇居民恩格尔系数为50.3;中国农村居民恩格尔系数为58.1,已经进入了温饱阶段。可以说,到了1993年,中国居民生活水平已经实现了温饱,而中国城市居民已经开始向小康进军。

随着“四三方案”“八二方案”的推进,我国深化改革开放,生产力不断提升,工业经济快速发展。从1992年的社会总供给与总需求来看,总供给已经超过总需求约2%,中国人民已经基本解决了温饱问题。具体表现:一是从1993年的社会总供给与总需求来看,社会绝大部分商品的供给已超过总需求,中国在此期间完成了从卖方市场向买方市场的过渡,商品价格在1997年出现持续走低,并出现一定程度的通货紧缩,到1998年,学术界开始集中讨论过剩经济的问题。二是在1992—1998年间,物价管制基本结束,物价开放。三是厂商与渠道商的地位开始出现变化,经销商开始出现延期付款,超市开始收取进场费等。

综合以上判断,20世纪90年代初期中国工业发展已经能够基本满足居民的生活需要,这一转变最具有标志性的事件是粮票的废除。粮票设立的根本原因是粮食生产仅能维持人民的基本需要,因而只能采取票证制这种分配手段,以维持全体人民的基本需求[15]。1993年4月1日起,按照国务院《关于加快粮食流通体制改革的通知》精神,取消了粮票和油票,实行粮油商品敞开供应。1993年国务院印发《九十年代中国食物结构改革与发展纲要》,标志着保障粮食安全的目标从单一数量安全扩展为数量安全与营养安全并重,中国工业也将进入到一个新的历史阶段。

五、全民族奔小康的工业化

1. 时代背景与基础

1989年5月,当时的苏联最高领导人戈尔巴乔夫访问中国。邓小平同志同戈尔巴乔夫举行了中苏高级会晤。这次会晤是中苏关系的转折点,实现了中苏关系的正常化。1993年11月,江泽民同志在西雅图出席亚太经济合作组织领导人非正式会议期间与时任美国总统克林顿举行了首次正式会晤,中美关系摆脱了1989年以后的对立。可以说,20世纪90年代中国所处的国际环境较为宽松。1999年美国导弹击中我国驻南联盟大使馆及2001年中美南海撞机事件表明中美关系再次进入新的紧张时期。而2001年“9·11事件”后美国战略重心转向了反恐,中国重新迎来了近20年新的较为宽松的战略发展期。总体而言,1993—2020年是中国国际发展环境较好的时期,体现了发展的时代主题。

1992年10月12日至18日,中国共产党第十四次全国代表大会在北京举行。大会确定了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。1993年11月,党的十四届三中全会审议通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,将党的十四大提出的经济体制改革目标和基本原则进一步具体化,制定了建立社会主义市场经济体制的总体规划。1993年确立市场经济在当时有一定的偶然性,包括粮票在1993年取消都有一定的偶然性;但如果我们从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系来看,又有一定的必然性。正是由于中国生产力发展到了一定水平,中国粮食生产能基本满足人民需要,在这一时点前后才有可能彻底取消粮票。可以说,随着中国经济的发展,粮票的取消又具有了历史的必然性;还需要说明的是,改革开放后粮食产量快速增长的原因是多方面的,其中工业提供的大量农药与化肥可能是最重要的因素[16]。

2. 历史性任务

到1993年中国人均GDP为2998元(当年价),人均预期寿命为69.51岁,中学入学率达到45.74%,大学入学率为2.93%。站在新的历史起点上,中国工业的历史性任务就是进一步提升中国人民的生活水平,从而全面建成小康社会。

3. 代表性成就与分期的标志性事件

(1) 2009年中国货物出口总额跃居世界第一位。1993年是中国市场经济元年,中国工业化开始在市场经济的条件下展开。中国于2001年12月11日正式加入世界贸易组织(WTO),当时很多中国学者担心中国产业将失去保护,甚至会被国外产业消灭。但是,中国人、中国产业在国际市场经济大海中不但没有迷失自我,反而在市场经济条件下如鱼得水,国际竞争力不断提升。2000年中国出口在世界排名第七,短短9年后,2009年中国出口已居世界第一。2012年,中国货物+服务贸易总额为4.4万亿美元,位居全球第二位;到了2021年,中国货物+服务贸易总额增长到6.9万亿美元,连续两年位居全球第一。中国不仅出口总额有了大幅上升,而且出口产品技术水平不断提升。

(2) 2011年中国工业总产值超过美国。2011年,中国工业总产值为2.9万亿美元,而美国工业总产值为2.4万亿美元,中国工业总产值超过美国,位居世界第一。到2020年中国工业增加值已是美国的1.44倍;2021年中国工业增加值为6.99万亿美元,占世界工业增加值的25.7%。

(3) 按PPP法衡量2016年中国经济总量超过了美国。2020年5月19日,世界银行在其官网发布了《购买力平价与世界经济规模——2017年轮国际比较项目(ICP)结果》报告。该报告对2017年轮ICP的组织实施、176个ICP参与经济体的购买力评价(PPP)结果、PPP的使用注意事项等进行了详细介绍。相比汇率法,PPP法可以更好地衡量一国真实GDP总量,2016年中国经济总量超过了美国,当然,由于中国人口是美国的四倍,即使按此法衡量,中国人均GDP还是与美国存在较大差距。

(4) 2020年中国如期打赢脱贫攻坚战,首次在神州大地上消除了绝对贫困。2020年末,中国向全世界宣告,中国现行标准下农村贫困人口全部脱贫,消除了绝对贫困和区域性整体贫困。这个全球人口最多的国家,创造了人类减贫史上的奇迹:改革开放40多年来,7.5亿人成功脱贫,对世界减贫贡献率超过70%,提前10年实现了联合国2030年可持续发展议程中的减贫目标[17]。

六、实现共同富裕的工业化

1. 时代背景与基础

进入21世纪,整个世界更加注重效率与公平的协调,中国提出了和谐社会建设,美国发生了占领华尔街运动;进入第二个十年世界经济一体化的趋势不断后退,美国陆续退出国际组织,且与中国及其他国家大打贸易战。为应对全球化有可能倒退的挑战,中国提出了双循环的新发展格局。2013年9月和10月,习近平总书记分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。走到21世纪,中国已经在不经意之间从全球化的参与者与受益者,演化为全球化维护者与领导者。

1820年清道光帝登基;1840年中英鸦片战争爆发,1842年中国被迫与英国签订丧权辱国的《南京条约》,从此被动地开始参与“全球化”。但没人想到,中华文化有如此强大的生命力,在一百多年后竟然成为全球化最重要的推动力量、坚定的捍卫者和领导者。中国下一阶段的工业化就是在此背景下继续推进的。

2. 历史性任务

党的十九大报告提出的2035年目标和2050年目标,都鲜明地体现了改善人民生活、缩小贫富差距、实现共同富裕的要求。如2035年目标提出,人民生活更为宽裕,中等收入群体比例明显提高,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小,基本公共服务均等化基本实现,全体人民共同富裕迈出坚实步伐。到2050年的目标提出,全体人民共同富裕基本实现,我国人民将享有更加幸福安康的生活。中国人民在站稳脚跟之后,工业化先是解决了人民的温饱问题,然后全面建成了小康社会;中国工业化下一个历史性任务是实现共同富裕。

2021年8月17日,习近平总书记在中央财经委员会第十次会议讲话中强调,共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征,要坚持以人民为中心的发展思想,在高质量发展中促进共同富裕。会议强调,共同富裕是全体人民的富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕,不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义,要分阶段促进共同富裕[18]。党的二十大报告提出,人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续,共同富裕取得新成效。

3. 最新代表性成就

从全面建成小康社会算起,到今年也只有四年时间,因而在这个时点上很难谈这一阶段中国工业化的代表性成就。但以下两件事的确具有重大的里程碑意义。

(1) 中国成功应对新冠病毒感染。面对全球暴发的新冠病毒感染,中国坚持了科学的防疫政策,在各级政府的支持下,病毒感染很快得到了控制。就像现代战争拼的是综合国力,打的是经济实力一样,此处特别强调中国工业能力对这次抗疫胜利的影响。从口罩到疫苗等各种防疫物资无不体现了中国工业完整的体系与生产能力;从方舱医院建设到各种检测站点建设与运营,无不体现了中国工业体系应变能力与协作能力;从医护人员到各种物资的配送,无不体现了中国工业对整个国家的支撑作用。作为工业经济研究人员,笔者更愿意把新冠病毒感染看成对新中国的大考,在这次大考中,中国工业发挥了自己应有的作用,交出了无愧时代的答卷。

(2) 2021年中国预期寿命第一次超过美国。联合国开发计划署(UNDP)在《1990年人类发展报告》中的数据表明高收入国家的人均预期寿命、人均受教育程度往往高于中等收入国家;而中等收入国家的人均预期寿命、人均受教育程度往往高于低收入国家。2019年美国人均预期寿命为78.8岁,高于中国人均预期寿命1.5岁。2022年有一个让中国人振奋的消息,中国人均预期寿命超过了美国,笔者认为这是中华民族百年奋斗里程碑式的成就,甚至可以说是新时代最有标志性的成就。中国人均预期寿命超过美国有偶然性,但也有其必然性。

偶然性是由于新冠病毒感染,美国人均预期寿命下降。这一偶然性又源于中美两国应对新冠病毒感染时的不同表现与机制。中国坚持以人民为中心的抗疫理念,面对病毒感染,在党中央的坚强领导下及时采取行动,采取隔离感染者、修建方舱医院救治病人等方式积极抗疫,而美国采取的则是放任自流、优先救治富人、不隔离、不戴口罩等消极的应对方式。必然性则体现在:一是由于中国坚持以人民为中心,坚持超前对人力资本进行投入,将高于社会发展水平的资源投入到医疗、教育等方面,将社会经济发展成果惠及更广泛的民众,长期致力于改善医疗和教育的条件,始终坚持以人民为中心的发展观。中国人均寿命一直高于相同GDP国家;而美国相反,虽然医疗支出达到国内GDP的16%,但其人均寿命却低于相同GDP国家。二是由于新中国在成立后经济总体上保持了快速增长态势,成为全球第二大经济体,中国的全面快速发展使中国人的寿命与美国人均寿命不断拉近,超过美国是可以预期的。偶然性中体现了必然性,是由于发展道路、理论、制度、文化的不同造成的;说到底,是由于中国更加关心普通民众,始终坚持以人民为中心的发展观;还应该认识到,既然2021年中国人均预期寿命超过美国有偶然性,今后一段时期两国人均预期寿命的高低就还会有反复交替的情况发生。

七、结论与展望

在新中国工业发展阶段的划分上,中国学者进行了多方面有益的探索。从宏观的角度来看,生产力的水平即便是在同一个时间维度下也存在着空间上的差异;再叠加时间维度的变化,更加难以把握生产力的变化过程。因此,以往学界更多是从历史学的角度或者政治与体制的变革,甚至以领导人的交替来进行划分,不论是以哪种方式进行划分都有其作为参考的价值。本文立足于新中国成立以来生产力发生重大变化的标志性历史事件来对新中国工业的历史时期进行划分。

依据新中国成立后各个历史时期的历史性任务,本文将新中国工业发展历程分为五个阶段:第一阶段,进入社会主义社会以前历史性任务是建立社会主义制度,为工业发展打下基础,到1956年底三大改造完成,标志着中国工业发展进入下一阶段。第二阶段,工业发展的历史性任务是彻底解决中国百年以来的“灭种亡国”危机,使中国人民站稳脚跟。第三阶段,工业化的历史性任务是解决人民的温饱问题,开始的标志是1973年“四三方案”的上报与实施,结束的标志是1993年粮票的废除。第四阶段,工业发展的历史性任务是提高人民生活水平,奔小康,结束的标志是2020年全面建成小康社会,全面消除绝对贫困。目前已经开始了第五阶段,此阶段工业发展的目标是实现共同富裕。

新中国工业发展每段历史都有自己的历史性任务,新中国工业历史性任务是由民族的历史性任务决定的;本文的划分标准体现了以人民为中心的发展思想,人民是工业化的力量源泉,也是工业化的目的所指,而人民生活质量的不断提升也就是生产力水平提升的具体体现。工业发展主题从实现民族独立与自决到关注人民的生活水平;从解决人民的温饱再到今天的共同富裕都是生产力水平不断发展的结果,也是人民生活水平不断提升的体现。

我们也可以用更长的尺度来看新中国工业化的历程,从而将其分为保生存与谋发展两个阶段。保生存包括本文所划分的前两个阶段:打基础(1949—1956年)和求自决(1956—1973年)。这一阶段历史任务就是彻底解决中华民族“灭种亡国”的风险,保证中华民族发展道路的自决权,进而为下一阶段的发展打下制度、物质、国际环境的基础。谋发展包括本文所划分的后三个阶段:保温饱(1973—1993年)、奔小康(1993—2020年)、共富裕(2020年至今)。在能够自保的情况下,中国可以集中更多的资源来提升人民的生活质量,从解决温饱再到全民小康,今天中国工业已经成为实现共同富裕的重要支撑。

参考文献:

[1]黄群慧.中国共产党领导社会主义工业化建设及其历史经验 [J].中国社会科学,2021(7):4-20.

[2]史丹.中国社会主要矛盾转变与党对经济工作的领导 [J].中国工业经济,2021(10):5-19.

[3]胡鞍钢.中国工业化道路70年:从落后者到引领者 [J].中央社会主义学院学报,2019(5):110-123.

[4]汪海波.关于新中国工业经济史的分期问题 [J].中国社会科学院研究生院学报,1994(2):56-65.

[5]刘国光.中国十个五年计划研究报告 [M].北京:人民出版社,2006.

[6]毛泽东.论十大关系 [N].人民日报,1976-12-26.

[7]宣言.雄关漫道真如铁 [N].人民日报,2019-09-26(2).

[8]中国.第一个五年计划 [EB/OL].[2023-12-05].https://baike.baidu.com.

[9]王钰.1956年新中国第一辆汽车下线 [EB/OL].[2023-12-05].http://www.sasac.gov.cn.

[10]中共中央文献研究室.毛泽东年谱(1949—1976):第3卷 [M].北京:中央文献出版社,2013.

[11]重庆.816工程遗址 [EB/OL].[2023-12-05].https://baike.baidu.com.

[12]中国大百科全书总编委会.中国大百科全书(第二版) [M].北京:中国大百科全书出版社,2009.

[13]中国中共党史学会.中国共产党历史系列辞典 [M].北京:中共党史出版社,2019.

[14]国家统计局国民经济综合统计司.新中国六十年统计资料汇编 [M].北京:中国统计出版社,2010.

[15]王安宁.取消粮票:“粮食关系”松绑后的社会巨变 [N].北京晚报,2013-11-04(3).

[16]陈锦华.国事忆述 [M].北京:中共党史出版社,2005.

[17]李钢,陆易.中国为什么能实现包容性发展 [J].首都经济贸易大学学报,2022,24(1):9-17.

[18]新华社.习近平主持召开中央财经委员会第十次会议 [EB/OL].[2021-08-17].https://www.gov.cn.

Preliminary exploration of historical tasks and achievements of industrialization in PRC

LI Gang

(Institute of Industrial Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100006, China)

Abstract: The industrialization of People′s Republic of China (PRC) is a continuous development history that should not be artificially separated. But dividing history into stages can help to better understand history, better understand the present, and prepare for future. The industrial history of PRC is divided into five periods based on productivity: The first period, from 1949 to 1956, was the transitional period of industrialization. The main contribution was the establishment of the institutional foundation and preliminary framework of productivity for the development of industrialization in PRC, with the completion of the three major socialist reforms as the end sign. The second period from 1956 to 1973 was the industrialization period with the goal of true national independence and self-determination. The main achievement was that the Chinese nation could truly stand on its own in the forest of nations, free from the risk of extinction and national downfall over the past century, and ended with the implementation of the “4.3-Billion Plan”. In the third period from 1973 to 1993, industrialization aimed at solving people′s basic needs for food and clothing. The main achievement was that China′s productive forces achieved the basic requirement of meeting people′s basic needs in terms of total output. The implementation of the “4.3-Billion Plan” in 1973 marked the beginning, and the abolition of grain tickets in 1993 marked the end. In the fourth period from 1993 to 2020, the industrialization of continuously improving people′s living standards and striving for a moderately prosperous society for all has led to a continuous improvement in people′s living standards. The goal is to complete the comprehensive construction of a moderately prosperous society and eliminate absolute poverty by 2020. Starting from 2021, China′s industrialization has entered a new historical stage. On the basis of successfully achieving the first centenary goal, achievement is strived of the second centenary goal of “common prosperity”.

Key words: industrial economic history; history division; criterion of productivity

(责任编辑:张" 璐)