产教对接视域下增强职业教育适应性:理论阐释、作用机理与实体工具

2024-01-01汤雪彬许朝山金舒萍

汤雪彬 许朝山 金舒萍

摘 要 增强职业教育“适应性”,培养与产业匹配的技术技能型人才是我国职业教育的最终指向。“可持续发展”理论、“供需平衡”理论、“风险管理”理论等分别从产教对接的相互促进、供需平衡、结构性矛盾等方面阐释了职业教育和产业之间的“适应性”要求,但对于如何增强职业教育“适应性”缺乏相应的机理和工具研究。从产教对接视域下的育人角度出发,增强职业教育“适应性”的机理为:从职业教育外部形成产教对接“跟动”机制,内部构建产教对接“随动”点,并以“岗学教评一致性”原则将对接关系导入教育过程,其具体工具为构建“产教谱系”,开发“能力素养集”,以此促进职业教育“主动适应”产业需求。

关键词 产教对接;适应性;产教谱系;能力素养集;职业教育

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)31-0025-06

2022年5月1日,新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》将“增强职业教育适应性”正式纳入其中。2023年5月29日,习近平总书记主持中共中央政治局第五次集体学习并发表重要讲话,对“适应性”的内涵做了详细论述:“系统分析我国各方面人才发展趋势及缺口状况,根据科学技术发展态势,聚焦国家重大战略需求,动态调整优化高等教育学科设置,有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才,提升教育对高质量发展的支撑力、贡献力。”职业教育作为一种教育类型,其宗旨就是能够“适应”产业需求。目前,产业链不断补链强链,技术迭代升级快,而职业教育由于缺乏快速响应机制造成人才培养迟滞于产业需求。因此,需要构建一套完整的适应性理论、机制、工具,以增强职业教育适应性。

一、产教对接视域下增强职业教育“适应性”的理论阐述

长期以来,在职业教育理论研究中,围绕职业教育内外部发展规律,聚焦职业教育“主动适应”外部环境,形成了一系列相关理论。其中,职业教育外部规律强调职业教育要“主动适应”社会发展[1]。这是“适应”一词的理论发端,是学习、贯彻和落实职业教育适应性的理论依据。

(一)“可持续发展”理论阐释了产教对接适应性的相互促进关系

1987年,联合国环境与发展委员会发布报告《我们共同的未来》,提出可持续发展是:“满足当代人的需要,又不至于损害子孙后代满足其需要之能力的发展。”可持续发展的核心理念是追求共同发展、协调发展、公平发展、高效发展、多维发展[2]。相对应地,职业院校专业设置(调整)的可持续性体现在两个维度:第一,职业院校的专业设置(调整)如何为本地区社会与经济的可持续发展提供支撑。其中的关键点是围绕“专业设置(调整)如何适应本地区产业结构的转型升级和社会职业的变迁”这一核心问题,构建专业设置(调整)的动态调整机制,完善评价体系。第二,职业院校的专业设置(调整)自身如何实现可持续发展,更好地承担起培养高素质技术技能人才并促进全体劳动者可持续职业发展的艰巨任务。其中的关键点是,专业设置(调整)立足地方、学校、学生三方面的实际。专业设置(调整)要统筹学生(自身成长诉求)、学校(教学资源供给)、地方(产业结构转型升级)三方面因素。可持续发展理论为产教对接视域下增强职业教育适应性提供了面向未来的视角和价值观,但对于解释职业教育过去是如何适应产业需要而发展起来的、当下对于产业现实需求的处置举措等重大问题,还缺乏充分阐释。

(二)“供需平衡”理论阐释了产教对接适应性的供需平衡本质

“供应”与“需求”是经济学的基本概念,“均衡”从现象层面讲,是供应和需求的平衡;从本质层面讲,是经济中各种对立面和矛盾体处于一种力量相当、相对静止的状态。在职业教育的人才供给与产业的“劳动力需求”之间,存在以下两种情况:第一,专业设置(调整)的着眼点是基于地方区域经济发展对于专门人才的需求,这体现了人才供给的导向性,回答了“为什么要开这个专业”的问题;第二,专业设置(调整)同时也要注意到职业院校自身的教育资源供给度,这体现人才供给的保障性,即解决“为什么是我开,而不是别人开”的问题[3]。因此,职业教育产教对接“适应性”的供需平衡本质就是要遵循三个接轨:人才供给与市场需求接轨,专业发展与区域产业发展接轨,专业设置与办学基础条件接轨。供需平衡理论解释了“适应性”的整体状态,即内外协调、均衡互动、动态调整,但是宏观层面的平衡状态所基于的恰好是局部、细节、瞬间的“不平衡”状态,因此供需平衡理论在如何增强职业教育“适应性”方面,还不能有效解释产教对接的细节性问题。

(三)“风险管理”理论阐释了产教对接适应性的结构性矛盾

风险的含义是未来遭受损失的可能性,而风险管理则是对可能产生损失的各方面因素进行识别、分析、评价、权衡,并运用有效的机制和手段进行防范和控制。风险管理的内容主要包含风险评估、风险防范和风险处理。在职业教育产教对接中,风险是始终存在的。专业设置不合理,会造成人才供给的结构性矛盾,造成教育对外部的不适应;产业人才需求的快速变化,客观上也带来需求对于供给的“不适应”,这是两个体系运行之间的客观矛盾。基于风险管理理论,需要对职业教育的产教对接进行严格管控,即通过风险评估来确保对接风险最低,其关键在于构建风险评估的指标体系,而这又必须依赖于对教育和产业两方面的发展、运行规律的深刻把握和睿智洞察。显然,基于风险管理理论的产教对接“适应性”是防御性的,这不利于满足当前经济社会发展对于职业教育的迫切需要[4]。

综上所述,在产教对接视域下增强职业教育的“适应性”,应该建构一种新的机理和工具,以能够解释教育主动适应产业的机理是什么,同时还能处理主动适应过程中的具体工具和行为,也就是既具有理论性,也具有工具性。

二、产教对接視域下增强职业教育“适应性”的作用机理

上述解释产教对接“适应性”的各种理论都是从“价值理性”的角度来展开的,即可以将产教对接置于一种理想的、应然的、满足社会价值的“美好世界”之中,这些都是典型的价值理性思维。但是其困境同样明显,因为它们均未能充分解释“职业教育”与“产业”间“适应”的手段是什么、路径是什么、结果是什么,这些才是提升职业教育“适应性”需要关注的问题。因此,有必要从“作用机理”的视角展开进一步分析。

增强职业教育“适应性”本质上就是学校的人才培养目标能最大程度地适应社会需求,从职业院校人才培养的角度看,应同时做好外部和内部两个过程:外部过程是指能够准确采集并分析产业(链)典型工作岗位的职业能力需求及变化趋势,并将其表述为产教两端关键要素的对应关系;内部过程则是在产教对应关系的基础上,准确制订人才培养目标及职业核心能力,并在培养高素质劳动者和技术技能人才的过程中,让教学系统中的各个组成部分,特别是课程体系和教学内容、教学方法以及评价指标等,要与培养目标建立起直接的关系,实现人才培养体系的“一致性建构”。

(一)构建产教对接“跟动”机制,实现教育链对接产业链动态耦合

产业链在发展过程中,不断地补链强链,这就要求教育端要在最短的时间内反映产业链的变化,主动“适应”产业需求,只有科学构建产教对接机制,明晰产教对接点,以及在不同时间节点,了解职业教育是如何应变、调整的,才能从产业、职业教育以及产教融合的历史中,发现产教融合的规律、特点和机制,从而指导产教融合。因此,通过时间、演化、关联、互动等关系的分析,找到产教融合所形成的生态系统内在的运行和演化规律,形成产教“跟动”机制,才能使职业教育在“适应”产业变化时具有准确的目标,增强战略主动性。

(二)建立产教对接细微“随动”点,实现人才培养与产业需求的紧密“贴合”

产业链的发展包括产品形态的变化、工艺的进步和新方法的迭代,反映在具体岗位上就是岗位工作任务、职业能力和生产工具的变化,这种变化往往呈现两种截然不同的方式:一种是跃变式变化,表现在人才培养规格变化上是颠覆式的;另一种是渐变式变化,在人才培养规格表述上几乎没有明显变化,以上两种形式都不利于职业能力继承和变迁。因此,只有将产业和职业教育拆解到最细的要素,形成更加细微的、可测量的“能力素养指标”,才能发现产教对接的作用力、结合点等微观层面的效应,使人才培养更加精准地“随”产业变化。同时,“能力素养指标”也可作为调节人才培养和产业需求变化的“差速器”,使人才培养的过程既不会随产业的跃变颠覆原有的基础,也不会因为产业不明显的变化而忽略了人才培养过程中新技术、新工艺和新方法的应用,从而让人才培养能够更好地“适应”产业需求。

(三)遵循人才培养的“一致性”原则,实现培养效果“满足”产业需求

在人才培养目标与产业需求高度契合,且形成人才培养规格“随动”适应产业需求的基础上,如何将培养目标、学习项目、学习评价与岗位需求统一起来,实现人才培养“一致性”构建,是决定人才培养实施阶段能够按照产业需求精准实施的关键环节。从产教对接的关键环节中可以发现,除产业需求和人才培养目标对接外,还存在岗位典型任务和教学项目对接,行业、职业标准与评价标准之间的对接,以产教对接关系作为纬度,以培养目标、教学项目、评价体系作为经度,形成专业、课程、评价指标三层统一的职业能力成果蓝图,实现学生培养规格“能力化、指标化、权重化”,并将能力指标贯穿人才培养实施与评价过程,才能保证人才培养效果最大程度地“满足”产业需求。

三、产教对接视域下增强职业教育适应性的实体工具构建

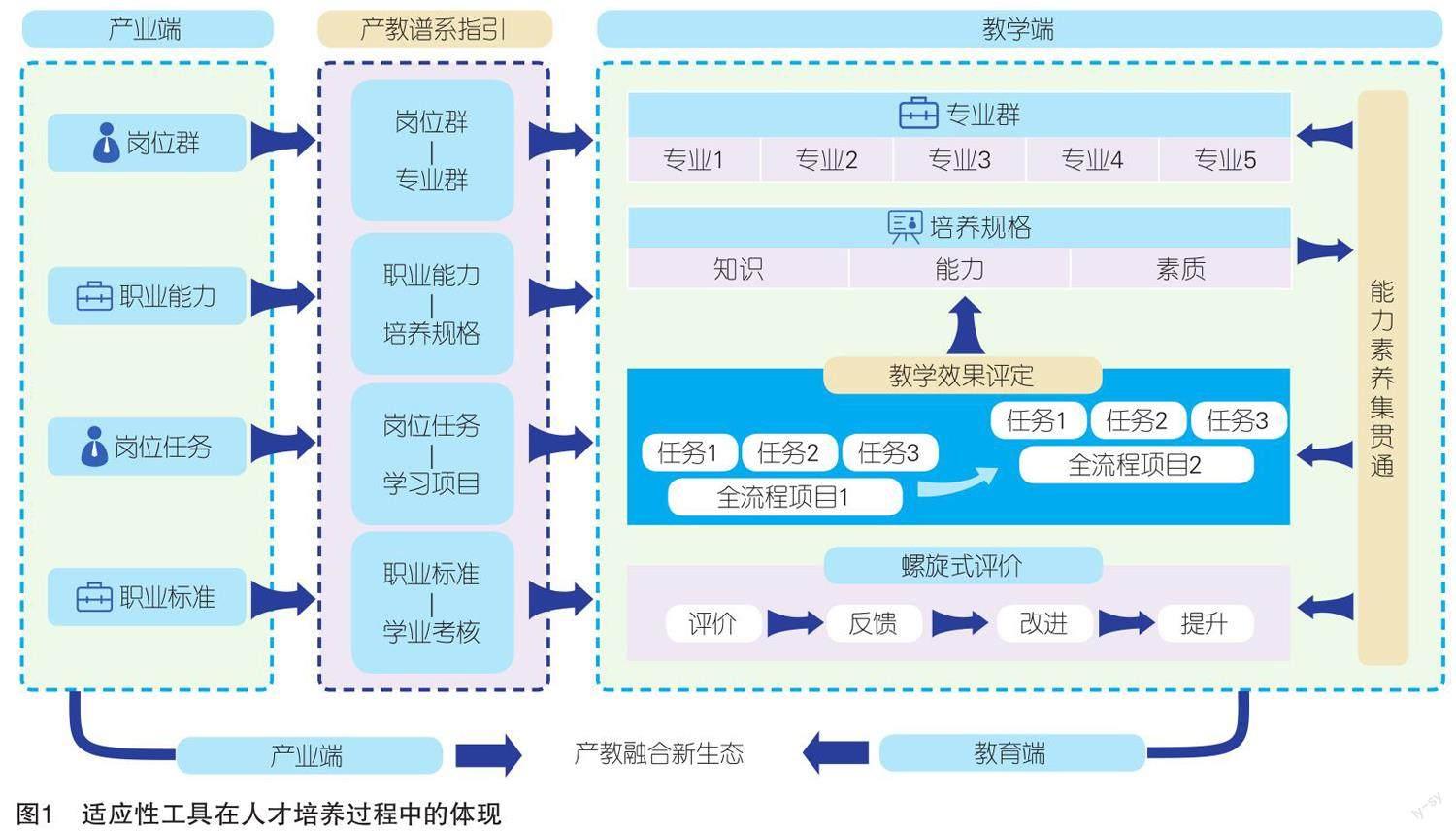

针对目前高职专业在制订培养目标时存在定位不够准确,导致培养规格与岗位职业能力产生偏差、不能完全符合岗位实际需求、学生解决复杂工程問题的能力难以培养等问题,从“工具理性”的视角来看,应构建产教两端关键要素的映射关系,创建产教融合生态系统模型,揭示教育随动产业链变化的规律,指引人才培养主动适应产业链变革,这些举措直指手段、方法、路径和成效[5][6]。本研究基于“产教对接”的“跟动”与“随动”机制,以“谱系学”作为理论研究基础,开展产教对接谱系研究,以精准溯源产业链与教育链关键环节,以“知识考古”的方式让产业的“历史进程”参与到对话中来[7]。同时,根据“产教谱系图”,让典型岗位、工作任务、核心工作能力等产业关键要素体现在产教对接体系中,即将典型工作任务转化为项目式教学任务,解构岗位任务的职业能力,构建“知识能力素养集”,贯通培养规格、课程体系、学习项目、评价标准等核心要素,实现人才培养和产业需求精准对接。“产教谱系图”与“能力素养集”在人才培养过程中的要素体现见图1。

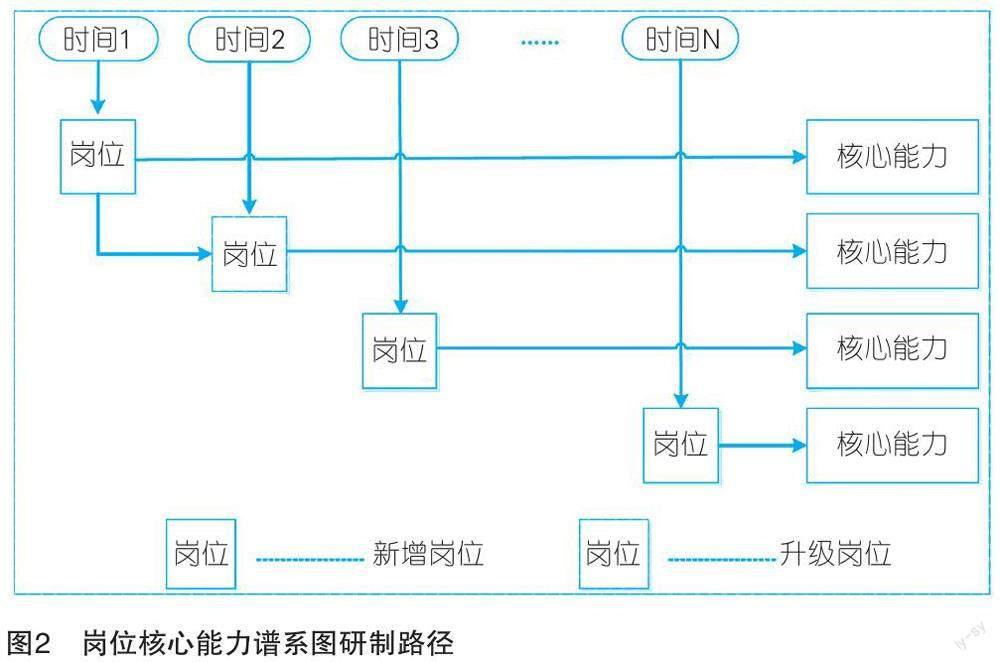

(一)研制产教对接谱系图,构建适应性的历史维度分析实体工具

产教谱系是一种“历史维度”的分析,其通过追溯调查产教两界技术、岗位和专业、课程等要素的发展历史,预测未来发展趋势,绘制了表达产教要素对接的整体结构关系、互动关系以及与时间随动变化的可视化图谱。以岗位核心能力谱系图为例,以产业链与教育链重大变革节点为时间坐标,对两者的发展历程进行细致准确地刻画,溯源产业链岗位职业能力与专业人才培养规格的“随动”关系,将岗位核心能力绘制为谱系图。研制路径如图2所示。

以岗位核心工作能力为逻辑起点,将每一条能力分解为专业知识、能力、素质的表述,构建出每一条核心能力对应的专业培养规格,重构支撑专业人才培养目标的职业核心能力矩阵,这一矩阵中每一项知识、能力、素养都能够溯源至产业演化的历史线索之中,都具有历史属性,从而也就具备了需要更新、升级、淘汰等内在属性[8]。培养目标规格制订完成后,需要和校级培养目标进行对比核验,以确保专业培养规格覆盖学校培养目标矩阵观测点。学校的培养目标模型构建机理为:针对国家最新文件开展研究,提取其中对于高职人才培养要求的关键词,形成人才培养目标的最新政策要求。同时,人才培养目标体系建立还应对接产教谱系,回应产业界对技术技能人才的谱系性要求。在此情形下,可总结归纳出学校层面对人才培养目标体系的顶层设计,形成对专业人才培养目标和规格制订具有指导意义的校级人才培养目标矩阵,合理定位知识学习与德育、劳育、人格养成等非专业能力培养的关系,这是“适应性”的应有内涵和固有本质。比如,从身心健康、人文素养、专业技术、职业操守、问题解决、沟通协作、学习创新七个维度,可以构建出一个明确的学校人才培养目标模型,见表1。

通过上述“产教谱系图”的结构化表达可以清楚地看到,适应性可以被表达为一种二维结构,它的一个维度是职业教育,另一个维度是产业需求。所谓适应性,就是两个维度的交叉,如果具有交叉关系,就构建起来一种教育对产业的适应性;如果没有交叉关系,则适应性不存在。更为重要的是,产教谱系图和教育原理中的布卢姆教育目标分类学、成果导向基本原理等,也是吻合的、实质等效的。因此,借助产教谱系原理,构建谱系对接图,是将职业教育适应性予以结构化表达的重要工具,是产业与职业教育“主体间性”的形式化表达。

(二)开发“能力素养集”,构建适应性的逻辑维度分析实体工具

产业和职业教育之间,只有哲学层面的“形式化”表达还不够,必须找到在实践中可以运用的“实体化”表达才是最终解决之道。因此,本文以上述交叉矩阵为起点,从具体典型岗位情境和学生核心能力培养出发,以“素质+能力”双线融合为原则,将人才培养规格分解成可观测、可评价的指标点,结合职业技能和可持续发展能力,形成学校、专业、课程、课堂四层统一贯穿的“能力素养集”,实现学生培养规格“能力化、指标化、权重化”,贯穿人才培养方案制订与实施,指导构建专业群课程体系与学业评价体系,见表2。

在这一知识能力素养集之中,适应性被明确定义为一系列具有逻辑关系的知识点、能力点和素养点,它们来自于产业需求、岗位实际、任职资格、核心工作能力等,又被构建为职业教育可以遵循的、对培养规格更为细致的界定,并且与课程模块相对接,是一个明确的实体。这样一个适应性的“对接关系”就被清晰构建起来了。而“增强职业教育适应性”的重大命题,就转换成为提高这一实体的逻辑构造质量问题。

归纳起来,“能力素养集”不仅仅是“知识、能力、素质”的集合,它的“沟通理性”哲学本质可以归纳如下:一是产业需求变化与人才培养规格设置的“对接载体”。现代科学技术的迅猛发展,带来了产业的快速升级和变革,这种变化往往不能明显表现在人才培养规格变化中,却可以敏锐地表达在“能力素养集”的指标点上,指导课程内容适应新技术、新工艺、新规范等。二是“能力素养集”可测可量,且指标点来源于典型工作任务,并指导课程体系构建,因此,能力素养集不仅能够作为课程体系和内容检核标准,还可以作为评价体系的标准,具体衡量人才培养质量,从而实现对话的“公平性”。

(三)遵循“岗学教评一致性”取向,构建适应性的价值维度分析实体工具

在解决了适应性的历史、逻辑两大实体化构建之后,还需要按照“内外部关系”基本规律,解决如何将教育的外部适应性“更好”地导入到教育的内部关系之中,使之成为教育内部运行的业务体系,即以产教谱系为指引,能力素养集贯通,构建全流程项目课程体系,形成岗学教评一致的人才培养体系。

首先,构建课程体系量化检视匹配矩阵,解决课程体系与培养目标“精准”匹配性问题。在人才培养方案制订过程中,对接产教任务谱系,以人才培养目标为起点,以最终学习成果为终点,围绕和遵循典型工作任务开发生产流程和学生认知规律,构建纵向连贯、横向整合的全流程项目课程体系,绘制与培养目标和规格相匹配的课程地图。以能力素养集作为纬度,以课程核心能力为经度,搭建课程体系量化检视匹配矩阵,实现对课程体系的量化检视和课程结构调整,构建与培养目标和规格相匹配的课程体系。能力素养集作为颗粒化的培养规格,覆盖了专业核心能力,形成能力素养指标与课程培养能力对应的矩阵图,以此检测培养规格和课程体系是否能够相互覆盖,实现对课程体系的量化检视和调整。

其次,将能力素养集与评价指标合一,解决多元人本评价方式需要“清晰”的评量依据的问题。能力素养集作为学生能力成果蓝图,不仅仅是学习成果的“目标链”,也可以作为学习项目评价的“标准链”。职业院校的人才培养规格,是通过分析典型岗位任务所需要的职业能力,重构人才培养的知识、能力、素养目标。同时,全流程课程项目是由典型岗位任务转化而来的,因此,能力素养集的指标点不仅可以作为课程学习的目标点,也可以作为课程评价的观测点。通过能力素养集作为中间媒介,实现学生培养规格可量化、可测量、可回溯。

通过上述产业与职业教育价值维度的实体工具的构建,能够将产业需求信息全程贯通职业教育人才培养的全过程,不仅能够精准分析人才培养适应性的覆盖面,还能够从课程内容、评价权重等方面进一步判断人才培养过程的合理性,增强职业教育适应性的精準度。

参 考 文 献

[1]王洪才.教育内外部关系规律学说:中国教育学发展的一面镜子[J].苏州大学学报,2013(1):48-52.

[2]罗雯怡.基于教育生态学理论的高职教师发展:现状与路径[J].教育与职业,2020(7):69-72

[3]奥斯,盖布勒,著.改革政府·起催化作用的政府:掌舵而不是划桨[M].周敦仁,等,译.上海:上海译文出版社,1996:12.

[4]李训贵.高校扩招以来我国高等职业教育人才培养政策分析[J].黑龙江高教研究,2011(7):102-104.

[5]苏国勋.理性化及其限制:韦伯思想引论[M].上海:上海人民出版社,1988:226-243.

[6]张德胜等.论中庸理性:工具理性、价值理性和沟通理性之外[J].社会学研究,2001(2):33-48.

[7]孙善学.职业仓:从职业到教育的分析方法[J].中国人民大学教育学刊,2017(4):81-110.

[8]许朝山.全人教育理念视域下高职人才培养方案的研究与实践[J].职业技术教育,2020(14):15-19.

Enhancing the Adaptability of Vocational Education from the Perspective of Industry-education Integration: Theoretical Explanation, Functional Mechanism and Physical Tools

Tang Xuebin, Xu Chaoshan, Jin Shuping

Abstract Enhancing the adaptability of vocational education and cultivating technical and skilled talents that match the industry is the ultimate direction of vocational education in China. The theories of“sustainable development”“supply-demand balance”and“risk management”respectively explain the“adaptability”requirements between vocational education and industry from the aspects of mutual promotion, supply-demand balance and structural contradictions in the industry-education integration. However, there is a lack of corresponding mechanisms and tools on how to enhance the“adaptability”of vocational education. From the perspective of industry-education integration, enhancing the“adaptability”mechanism of vocational education is to form an external“follow-up”mechanism for industry-education integration. Internally, the“follow-up”points for industry-education integration are constructed, and the integration relationship is introduced into the education process based on the principle of“consistency in job education evaluation”. The specific tools are to build an“industry-education spectrum”and develop the“ability and literacy set”to promote vocational education to“actively adapt”to industry needs.

Key words industry-education integration; adaptability; industry-education pedigree; ability and quality collection; vocational education

Author Tang Xuebin, associate professor of Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology (Changzhou 213164); Xu Chaoshan, professor of Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology; Jin Shuping, Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology

作者簡介

汤雪彬(1981- ),男,常州机电职业技术学院副教授,研究方向:高职教学团队建设,高职课程改革(常州,213164);许朝山(1970- ),男,常州机电职业技术学院教授,博士研究生,研究方向:机械设计,高职教育理论;金舒萍,常州机电职业技术学院

基金项目

2019年江苏省高等教育教改研究立项课题“基于OBE理念的项目化课程改革实施研究”(2019JSJG619),主持人:汤雪彬、吴荣;2022年度江苏高校哲学社会科学研究课题“新型职业教育人才培养治理体系构建研究”(2022SJYB1408),主持人:汤雪彬