清代温州溺婴问题探析

2023-12-30王兴文

柯 健,王兴文

(温州大学人文学院,浙江温州 325035)

古代社会,生男曰儿,生女曰婴。溺婴系指将女孩生下后,置于水中溺死而不育,如今泛指一切溺杀女婴的现象。溺婴习俗,自宋迄明清在许多地区泛滥成灾,流弊成风,有不少学界成果专论此事。然而作为溺婴之风较为盛行的温州地区,尚无专文出现。本文主要利用温州地区的地方志、日记、笔记小说等文献资料,从社会史、民俗学等角度加以分析,探讨清代温州溺婴现象的盛行、产生原因以及针对溺婴现象采取的应对措施,以期进一步了解历史上温州基层社会的真实生存状态。

一、清代温州地区溺婴概况

温州素来有溺婴的陋习。明宪宗成化二十一年(1485 年)都察院颁布的《禁约嫁娶奢侈淹死女子例》着重谈到了浙江温州、台州、处州三府盛行的溺婴风习[1]。延至清代,溺婴风气更加严重,大量的地方志记载表明,溺婴已成为一股不可遏止的社会陋习。乾隆《温州府志》记载:“淹女不举,旧习不迁。”[2]178同治年间平阳县“溺女之风南北两港为最……习仍未改也”[3]237。我们虽然不清楚关于温州地区溺婴的实际具体数量,但从文献中反复提到类似“俗多溺女”“溺女之盛”“溺女相习成风”等这样的记录,足以可见温州地区溺婴陋习盛行的严重程度。另外,从当地士绅禁止溺婴的举措中也可以管窥其溺婴问题的普遍性与严重性。如乐清县令张子埕作《禁淹榜》,“……生民之罪,莫大溺女,上干天和,下绝人纪。……院有明禁,全汝骨肉,贫富咸遵,生女需育”[4]。浙江平阳县知县王约“以邑俗多溺女火葬,乃严为之禁,有《谕俗篇》”[2]291。此后知县伍绳武“且作《戒溺女文》以晓谕之,俗为渐变”[5]。甚至在温州宗族的族规家法中亦有溺婴的相关记载。《雅川李氏宗谱》卷一《家规》指出:“生女虽多,不许淹没。”瓯海茶山《东海郡溪滨徐氏家谱》恤孤寡条曰:“至如孤女,尤宜伯叔收养之。”将孤女的生活保障列入祖训之中。家规祖训是在缺乏法治管理的传统社会中,地方宗族教育、管理和约束子孙后代行为的智慧结晶。此处将禁止溺婴的行为列入祖训家规之中,可见温州当地溺婴风俗相当盛行。

二、溺婴现象产生的原因

清代温州溺婴之风盛行是多重因素综合的结果。早在光绪四年(1878 年),翰林院王邦玺在上报的奏折中就有提到:“民间生女,或因抚养维艰,或因风俗浮靡,或难以遣嫁,往往有淹毙情事,此风各省皆有。”[6]即他把民间溺婴的原因归结为两方面:一是经济原因,家庭缺乏抚养子女的必要经济条件;二是厚嫁之俗的盛行,为避免以后沉重的嫁妆负担导致家庭的破产而选择把婴孩溺毙。此外,传统社会中重男轻女的思想也是民间溺婴的一个重要因素。

(一)经济原因

自南宋开始,温州的人地矛盾就已初露端倪。清朝初期人头税的废除以及番薯等高产作物的引进,导致全国人口爆炸式增长。温州地区同样迎来了史无前例的人口膨胀。清康熙二十年(1681年),温州地区的人口数约为19 万户,而到清嘉庆二十五年(1820年),《大清一统志》记载,温州地区的人口数已接近37 万户,超过193 万人。而温州素有“七山二水一分田”之说,各县志在《风俗志》中,不乏有“居山谷地狭且瘠”“山多地瘠民贫”“土瘠民贫”“生齿日繁”的记载。以乐清为例,乐清县在1731—1825 年不到100 年时间内,人口从7.97万增至22.89万,而人均耕地面积则从4.39亩下降到1.62 亩①根据《乐清县志》卷六《人口》和卷十《耕地》有关数据计算。。据史学家罗尔纲计算的“温饱常数”指标,晚清南方需要人均耕地3亩左右方可维持一家五口的最低生活[7]。可见,当时温州地区的人口增长已大大超过了土地资源的负载力,人地矛盾日趋尖锐。道光十二年(1832年)瑞安乡村塾师赵钧的日记也反映了这一情况:

据江村老人说:温郡所种番薯,五十年前尚鲜见者,亦不谙晒干之法。

今则荡地种者连阡累陌,驯至深山海岛,亦无剩土矣[8]。

这段材料反映了番薯作物的传播及其种植面积的迅速扩大导致了温州耕地资源和垦殖空间的丧失,说明当时温州地区的耕地面积、农业生产已经跟不上人口的增长速度了。无节制的人口增长使得人们的生存空间日益逼仄,资源分配日趋紧张,贫富差距越来越大。人口过剩导致的贫困是溺婴的根本原因。

为了减轻人口压力,有“中国的马尔萨斯”之称的汪士铎提出以“溺女”来抑制人口增长的极端方法。他希望政府“驰溺女之禁,推广溺女之法……家有两女者倍其赋,贫者不养女而溺女,富者始养女嫁女”[9]。认为“治民须欲民富,而欲民富,首当行溺女之赏”,以期通过溺女来限制人口增长。名儒文人尚且大肆推行溺女,普通民众的心理可想而知。“乡民贫苦,每以婴儿难育,致有溺女之惨。”[10]乾隆《平阳县志》记载:“昔年邑多荒歉,艰于衣食,贫而多子者往往产女而溺之。”[11]这一记载反映了在经济压力大的现实情况下,许多贫困百姓不得不选择通过溺女来减轻家里的经济负担。个别了解民间疾苦的清朝官吏,也对因家贫缺乏财力,无力抚养不得以溺死婴儿的父母表示同情与“理解”。曾任浙江巡抚的方观承即在为温州府创建育婴堂所撰的碑记中说:“夫溺子女者,非恶之也,爱之也。爱之,欲其生,而计其后而无以为之生。”[12]中小农户为了保住现有的生活资本,只有限制家庭人口规模,于是不惜泯灭骨肉亲情而淹杀之。

(二)嫁娶重资的影响

明中期前,温州地区的社会风俗还是崇尚俭朴的。万历《温州府志》卷二《风俗》提到瑞安“尚俭约”,平阳“尚简朴”,“旧时男女俱尚布衣”。随着商品经济的高度发展,至明后期,人们逐渐崇尚金钱,社会风气总体趋向奢华。反映在婚姻观上,即婚姻论财、嫁娶重资的倾向甚为显著。《王氏族约》记述当时温州的厚嫁风气:“求婿者趋富,娶妇者论财,伤风败俗。”《项氏家训》也指出“吾温风俗,百金嫁女尤谓不足”。及至清代,婚嫁论财之风甚炽。《得一录》提及:“男家以厚嫁为荣,薄则笑之。甚至翁姑待媳妇,以妆奁之厚薄为爱憎。”[13]女方出嫁若娘家没有陪送丰厚的嫁妆则会被男方厌恶。为此,女方家庭不得不冒破产之险来置办高昂的彩礼。正如《温州府志》所记载的:“倾资嫁女以悦婿家。”[2]178同治《泰顺分疆录》记载:“近则有合庚甲者且多慕势利。”[14]824光绪《永嘉县志》记载:“百金嫁女尤谓不足。”[15]142光绪《乐清县志》记载:“婚嫁逾制,其始邀聘也。”[16]226甚至于近代瑞安士绅张在日记里也多次抱怨嫁女几乎使他倾家荡产。

地方志里记载的因婚姻嫁娶费用问题而产生溺婴的现象比比皆是。平阳县:“亦有虑难遣嫁而溺之者。”[3]189永嘉县:“嫁女盛妆奁,女生多不收。”[2]176乐清县:“苦厚嫁,生女不育。”[16]225瑞安县:“嫁娶则尚侈,故城市之中养女者,反多淹死。”[17]女家因无力准备妆奁,又迫于“厚嫁之风”而不得已残忍溺杀女婴。厚嫁与溺婴相联成为社会风习,作为个人家庭来讲就不易抵制了。

(三)重男轻女观念的影响

温州人地关系紧张,加之古代“重农抑商”“海禁”等政策的实行使得人们的生存空间愈发严峻,故而温州地区对劳动力,特别是壮劳力的需求相较于其他地方更大。由于男女在生理上有着天然的差异,女子无法像男子一样从事繁重的劳动生产,在家庭劳动方面的贡献自然不能与男性相比,男子成为创造家庭财富的主导力量,女子则被认为难以为家中提供农业劳动力。出于承担生产的需要,人们对生男的渴望远远超过了生女。在生活贫困、经济负担重的情况下,自然优先养男溺女。正如同治《泰顺分疆录》记载:“吾乡重男不重女,生女辄付一盂水。”[14]964乐清县令张子埕作《禁淹榜》曰:“男耶女耶,一体而分,一育一溺。”[4]

此外,温州人的宗族观念浓厚,男子被赋予传宗接代和为父母养老送终的责任,只有儿子才可以延续香火,嫁出去的女儿则不再是家庭的一分子。双方的地位不同,待遇也就不一样。因此出现“有生女托言为男,实以女转易他人之子者”[16]230的现象。

《温州竹枝词》对于溺女及重男轻女的现象也有着严厉的批判:

缠足易生病,溺女伤生命。……试问养男不养女,将来何处要媳妇。不养女,省哺乳。君不见婴堂女婴多如许,禁令煌煌有官府[18]。

这表明,人们溺婴行为中所蕴含的“重男轻女”思想已经凝聚固化成大众行为准则和深层次的社会心理。在其影响下,溺婴便是自然而然的事了。

三、清政府针对溺婴现象采取的措施

溺婴之风的盛行已成为一个严重的社会问题。首先,最直接的后果便是男女性别比例失调,人口的增长受到抑制。英国传教士苏慧廉在其《在中国的一个传道团》一书中就记载,“温州这个城市全部男性居民是1 170 368,反之妇女部分仅有902 799 之数”,女性比男性少267 569 人,这便是长期溺女的后果。其次,扰乱了婚姻社会圈的秩序。溺女助长了童养婚、抢婚、转房婚等畸形的婚姻形态的流行,对男女正常的择偶婚嫁有着严重的负面影响。如平阳县:“平邑向来惯于溺女,平阳合境,丁口册男多女少,于配偶一途,万难均平。”[19]乾隆《温州府志》也记载:“本县淹女不举,旧习不迁……致令十人之中,八无家室,生育鲜寡,民物渐稀。”[2]178为革除此种陋习,政府部门及社会各界纷纷采取措施拯救婴孩。

(一)政府的法律禁诫

清朝历代皇帝都对溺婴问题非常重视。顺治十六年(1659 年),针对左都御史魏裔介关于溺婴所呈的报告,顺治帝下旨云:“溺女恶俗,殊可痛恨,著严行禁革。”[20]康熙年间,“溺女相习成风,著令禁止,违者照律治罪”[21]。但真正对溺婴行为拟定明文法律则是在乾隆时期。江西按察御史欧阳永琦上奏“嗣后犯有生女溺毙者,照故杀子录之罪,杖六十徒一年,族邻保甲知情不行救阻,照知情谋害不即阻当律治罪”[22],得到乾隆帝的批准,成为清朝治理溺婴问题的法律条文。清代法律在《刑律斗殴·殴祖父母父母》中记载有“溺女照故杀子孙律毋庸另立专条,乾隆三十七年部议”,更加证实了乾隆年间对溺婴所作的惩处规定是具有法律效力的,是禁革溺婴的法律蓝本。中央政府通过制定严密的法律制裁措施严禁溺婴,并督促地方官以此为官之责。如清穆宗同治五年(1866年)的一则上谕:

御史林式恭奏民间溺女积习未除,请严行禁止一折,民间溺女,自乾隆年间,部议照故杀子孙律治罪,例禁甚严。乃据该御史奏,近来广西、福建、浙江、山西等省,仍有溺女之风,恐他省亦所不免,实属伤天地之和。若不严行禁止,何以挽浇风而全民命!著各直各省督抚董饬所属地方官,出示严禁,并责令各州县劝喻官绅广设育婴处,妥为收养。俾无力贫民,不致因生计艰难,再蹈恶习。倘仍不知悔改,即治以应得之罪,毋稍姑贷!钦此![23]

从这则上谕可以看出,同治帝对溺婴问题的处理延续了乾隆时期的律令,以此为据重申对溺婴的父母将按照杀子孙罪处罚,把溺婴列入了法的范围处理。此外,从道德与仁义方面,同治帝还认为溺婴有伤天地之和,通过批判溺婴的非人道来唤醒人们的恻隐之心,宣扬其仁政爱民的思想。最后他提出了广设育婴堂的救济办法,由育婴堂收养那些因家贫无力抚养的婴孩,使百姓不至于因生计艰难再度溺女。如果仍然不知悔改,即按照法律惩治。

(二)加强道德教化

除法律的严刑禁止外,地方官员、士绅则通过颁布一些禁约告示,或是通过各个层面的道德教化如作善书或编纂专门的书籍、发布戒溺女文等,以舆论方式从法律与人性两方面劝诫民众从善、禁止溺婴。如乐清县令张子埕作禁止溺婴的《禁淹榜》:

断树杀兽,犹曰不仁,自己骨肉,独忍弃捐?汝母汝妻,独非女与?母实生汝在,妻生汝子,女之所系,何其重与!矧汝之妇,亦人之女,载胥及溺,人类灭矣!生民之罪,莫大溺女,上干天和,下绝人纪。襁褓难乎,血胞可与;装奁难乎,荆布谁争;与其简礼,孰若免死;与其薄奁,孰若全生。院有明禁,全汝骨肉,贫富咸遵,生女须育。五女以上,免尔差。有一于此,律有明条,故杀之罪,汝将焉逃![4]

《禁淹榜》从公众舆论和社会心理上对民众进行道德教化,强调亲情人伦和父母之爱,以骨肉之情唤醒百姓内心的良知和恻隐之心,并结合法律制裁的威慑力,劝说民众不要溺女。

地方宗族也通过设立族规家训的方式从道德教化的角度对溺婴行为进行劝诫。《雅川李氏宗谱》卷一《家规》指出:“生女虽多,不许淹没。”瓯海茶山《东海郡溪滨徐氏家谱》恤孤寡条曰:“至如孤女,尤宜伯叔收养之。”

(三)严禁婚嫁奢华之风

法律惩处与道德教化相结合,对溺婴问题多少有所抑制,但是不可能根除民众传统的重男轻女观念。尤其是官方还未能解决贫困与嫁资重娶的问题,单纯的法律禁令对民众来说也只是一纸空文而已。因此,从厚嫁对溺婴的诱发作用角度,官府对奢嫁之风进行严禁,杜绝奢靡之风,试图从根本上解决溺婴陋习。如道光五年(1825年)浙江新任巡抚程含章以“浙江溺女之弊,最为痼习,叠经前院司谕禁,此风未息,大抵因出嫁费繁之故”,下令:

嗣后民间嫁女,不许用金珠玉翠绣被绣衣,总以银器数事、布帛数件为度,即富家不得过银百两,中户不得过四十五两,贫户不得过二三十两,最贫之户,即无银无钱,亦可嫁女。……嫁女以后,只许以一二样食物,偶尔探望,一切三朝七日,至为外孙洗浴做周岁等事,概行禁止。……毋再溺女,倘再有犯,一经查出,定行照例治罪[13]。

光绪《乐清县志》也记载:

规三女之家优免一丁,仍酌议婚姻之礼,其嫁女上户不得用珠绮,中户不得用金币,下户不得用银帛,娶妇上户用金环双缎,中户不过用银环双绢,下户不过用银环双布。乡约里长总甲立簿二扇,生女逐令问名报官,嫁娶另簿呈送,有杀女及僭侈者重治[16]230。

针对因婚嫁奢靡之风而导致的溺婴现象,地方官员们便对奁费进行了明确的规定。上户、中户、下户都有不同的标准,不得僭越,即使是无银无钱的最贫之户亦可以嫁女,打击婚嫁中以财为重的风气,从而减少因奁费高遣嫁困难而溺女。对于嫁后礼俗也是从减少婚后支出出发,规劝百姓不要因妆奁而损伤骨肉之情,呼吁婚嫁从俭,限制奁费。此外,还发挥乡约、里长、总甲的作用,责成甲长保正禀究。倘若还是有民众溺婴,知法犯法,应予以重治。

平阳县县令汤肇熙作“谕戒浮费示”:

人情得之易,失之亦易,生享妻财之利,安知物力之艰,习奢靡而耽安逸不数年,而所谓绮罗金银珠玉者乌有;又不数年,并所谓遣田者乌有……俗语云:檐前水,点点滴。乃遂以为养女之难,而致有溺女之俗,则伤天理绝人道,其害何可胜言!夫同一女也,一则倾其家而不惜,一则置之死而不顾,自问究竟何心哉![3]735

他对婚姻论财的奢侈风气和厚奁溺女问题进行了强烈批判,试图重塑民众义利观念,指出若是仅因为无法负担高昂的妆奁而溺女是泯灭人性、绝伦悖德的,激发百姓的愧疚感和负罪感。

嘉庆《瑞安县志》记载,知县丘山因“贫富生女多不举”,“教以婚嫁之宜,礼节简俭,无浪侈费”,严令禁溺女,“自此境内肃然,幼口全活者众”[24]。

以上禁令、告示都是为了遏制婚嫁中铺张浪费、讲排场的不良风气,避免因嫁资彩礼过高超过民众的承受能力从而导致溺婴现象的发生。

(四)设立育婴堂

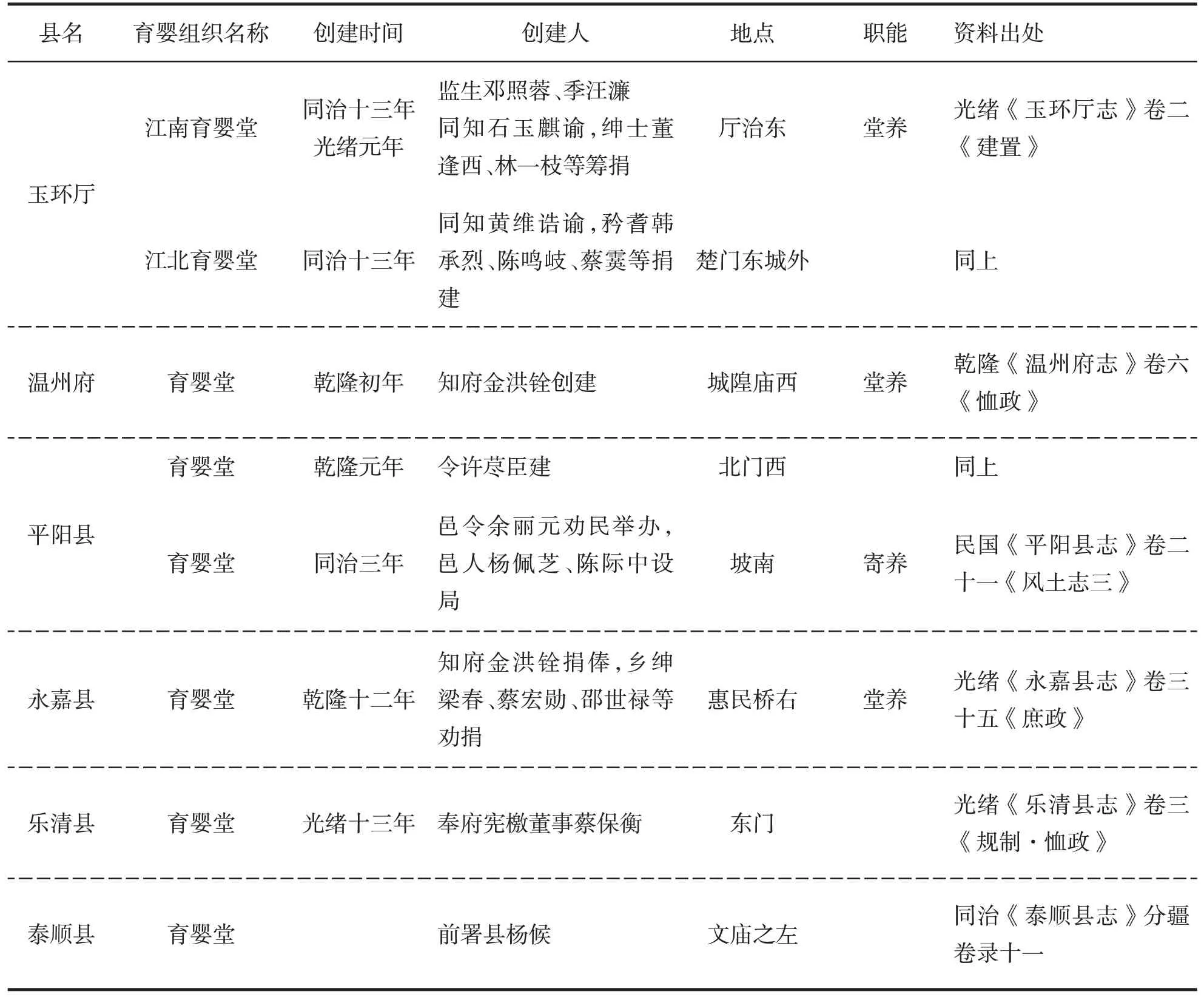

清代官方在处理溺婴问题上的重要举措主要是设立育婴堂这一慈善机构来收养弃婴。根据梁其姿先生的统计,有清一朝,在温州地区官办育婴堂只有一所,其于乾隆十二年(1747 年)在温州永嘉县建立。但统计中难免有疏漏,为全面反映清代温州育婴堂的设立情况,笔者也根据温州各地方县志资料,整理温州府县育婴堂设立情况,如表1所示。

表1 温州各县育婴组织概况表

由表1 可知,从时间的发展变化看,温州育婴堂的兴办和兴盛始于乾隆时期,这与清政府通令全国各地设立育婴堂的时间是吻合的。到了同治时期,则迎来了育婴堂创建的第二个高潮。结合当时的社会环境,这很有可能是在经历了太平天国运动的破坏以及长期的天灾之后,地方善后采取的自救措施。由此可知,育婴堂的发展离不开清政府的大力支持与推进。从创建者的身份来看,温州育婴堂的类型主要有官府主导和官民协作两种。官府主导的一般由知县、知府等官员“创建”“捐建”。官民协作的创办资产由官方和民间共同筹措。从抚育婴孩的方式来看,有记载的主要有堂养和寄养两种。堂养指雇佣乳妇在育婴堂内哺养弃婴。但也容易出现婴多乳少,乳妇照料不周的现象。针对这一问题,东瓯育婴堂选择用牛乳和稀米汤来哺婴。寄养则是由乳妇将弃婴带回家收养,育婴堂定期给予补贴。如“平阳县育婴堂乳媪按婴孩的姓名抱养,每月补贴乳养费”[3]190。

虽然在温州各县都有建立育婴堂的记录,但具有一定规模的只有乾隆十二年(1747年)建立的东瓯育婴堂一所。光绪《永嘉县志》记载:

在县治西偏惠民桥右,为抚养遗弃婴孩之所。乾隆十二年,知府金公洪铨首先捐俸,会饬前令上官德舆委绅梁春、蔡宏勋、邵世禄等,劝捐得银二千四百十二两有奇,择官地广八亩,建造大门、仪门、大堂、后堂、后屋及东西傍屋土地祠,共九十九间。工竣,巡抚方敏恪公观承发帑银一千两,并捐项俸银交典生息,又拨瑞安田租以供经费,编有《育婴堂纪略》,巡道吴公士端为之序[15]898。

由材料可知,东瓯育婴堂由知府金洪铨首先捐俸禄,乡绅梁春、蔡宏勋、邵世禄等劝捐得银2 412两,择地建房共99 间,竣工之后,又发帑银1 000两,其经费来源有俸禄、田租、房产和税收等。同治十二年(1873 年)又增加50 间,并且创建牛乳哺育章程,故抚养弃婴存活者众。东瓯育婴堂从乾隆十二年(1747 年)到民国一直存在,期间经过知府屡次整顿。建有房屋百间,拥有田地数千亩以及制定了有关婴孩的抚养、经费的管理等条例章程。在理想化的状态下,收养的婴孩可以受到全面的照顾。但与其规模和气势很不相称的是却无任何准确的收养婴孩人数、乳母人数等具体记录,育婴堂的实际运作状况和育婴数量往往模糊不清。但不可否认的是,育婴堂在拯救女婴、革除民间溺婴陋习方面取得了一定的效果。正如乾隆《温州府志》里所说,“育婴堂之设,仁术也”。

总之,无论是中央政府还是地方官员、士绅针对溺婴问题都采取了诸多整饬措施,在改变民间溺婴陋习方面取得了一定的成效。如平阳知县伍绳武作《戒溺女文》后,“俗为渐变”。乐清:“溺女之风,近已少止。”[16]230瑞安:“今溺女浇风数十年来绝无其事,可称化行俗美。”[17]但这些措施只能起到减缓蔓延的作用,延至清末,温州地区始终呈现“民间溺女,积习未除”的局面。

四、结语

清代溺婴现象几乎遍及全国,温州尤甚。溺婴陋习深深扎根于固有的思想文化土壤,成为中国古代社会的一个严重社会问题。作为一种生活惯制,它的解决首先要根除的就是重男轻女思想。如今男权思想和陈规陋习仍然存在,并影响着人们对待婴儿的方式。对温州溺婴陋习的研究,可以丰富区域社会生活史的研究内容,扩大研究范围,亦有助于我们更加清晰地认识当时温州社会风气、经济状况以及人与人之间的关系,对当今基层社会传统习俗改革也有一定借鉴意义。