历史天空下,群星闪耀时

2023-12-29

名著导读

群星闪耀的璀璨场景,是命运女神在意料之外的一刹那,用类似“神启”的方式引爆了人的所有激情和欲望,而后花火漫天,寥廓幽深的历史夜空瞬间变得绚烂无比。

在奥地利作家斯蒂芬·茨威格眼中,“正如艺术天才一旦诞生就流芳百世,具有历史意义的时刻一旦出现,就决定了后世的进程”。

《人类群星闪耀时》作为茨威格的代表作和史学观的集中体现,没有如绝大多数史书一般详细记录传主的生平,而是抓住传主一生中最刺激的一刹那或一个小片段进行刻画。或许在书写一刹那之前,作者叙述了不少前情;或许在书写一刹那之后,作者勾绘了一些余音。但是所有的铺垫和尾声,都是为了突出一刹那的惊世骇俗。

英雄史观固然有失偏颇,茨威格笔下的人物也绝非都是品行高尚的贤人,甚至有的可以被称作“恶棍”,但不可否认,他们至少在这一瞬间成为人类开拓精神的体现—并非他们的功绩有多么伟大,而是他们勇敢地踏出了那一步。让我们跟随茨威格的笔触,探索这些闪耀在人类历史长河中的群星。

作者名片

斯蒂芬·茨威格,生于1881年11月28日,奥地利小说家、诗人、剧作家、传记作家,创作涉及诗、小说、戏剧、文论、传记等,以传记和小说成就最为著称,代表作包括《一个陌生女人的来信》《三大师》等。第一次世界大战期间从事反战工作,1934年遭纳粹驱逐,流亡英国和巴西。1942年2月22日在巴西去世。

充满戏剧性和命运攸关的时刻在个人的一生中和历史的进程中都是难得的。这种时刻往往只发生在某一天、某一小时甚至某一分钟,但它们的决定性影响却超越时间。

——[奥]斯蒂芬·茨威格

作品档案

《人类群星闪耀时》收入茨威格的历史特写14篇,展现了14个决定世界历史的瞬间,横跨不同时代和地域,虽然篇幅精短,但内容丰富完整,既保留了事件发生时的种种细节,也展现了以旁观者视角面对这些关键时刻的复杂情绪。

名著阅读三步走

No.1

快速阅读,知传主事迹

所谓检视阅读,就是通过略读初步感知整本书的类别、主要内容、主题,然后在对整本书的粗读过程中,为下一步的分析阅读做好勾画、章节摘要等笔记。

Q1从类别、主要内容、主题来说,《人类群星闪耀时》是一本怎样的书?

读封面:封面除了标题,还有副标题“十四篇历史特写”,说明它可能在描写历史上一些知名人物的辉煌时刻。

读序言:茨威格谈到了历史的偶然与必然,“尝试回顾那些发生在不同年代和地域间的群星闪耀的时刻”。

读篇名:篇名页往往简要地交代了时间、地点、人物等信息,如“马琳巴德哀歌”后标注了“从卡尔斯巴德到魏玛途中的歌德(1823年9月5日)”

读译后记:跟随译者的脚步,把握茨威格的整体写作风格、情感主旨。

读正文:粗读全文,了解情节,做好笔记。

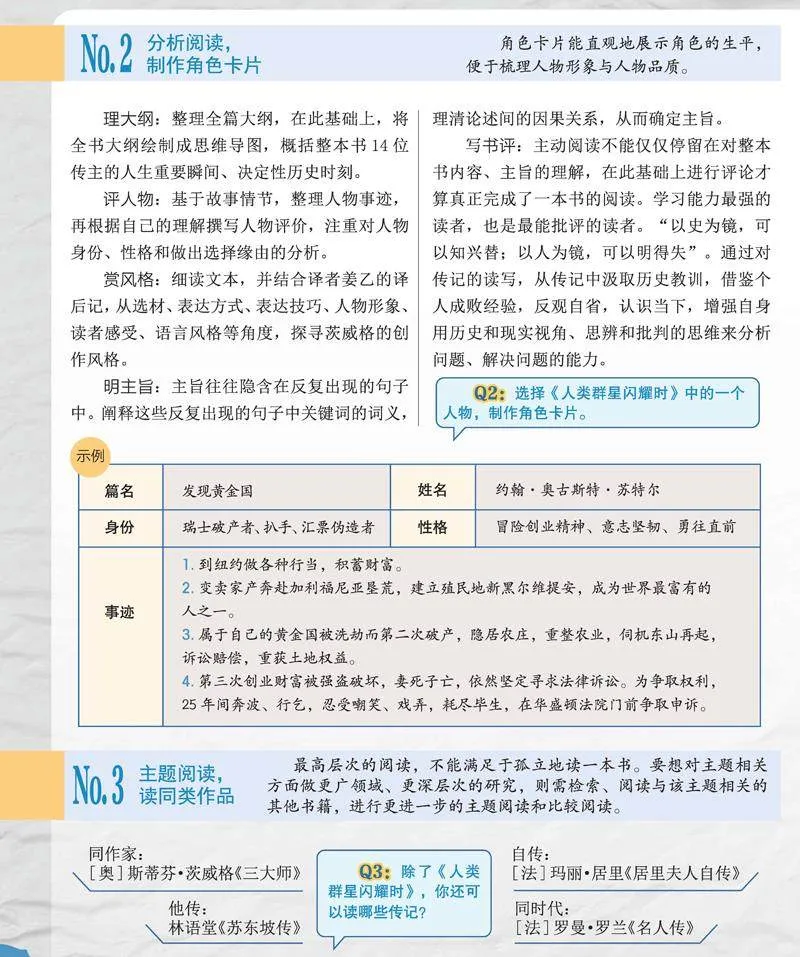

No.2

分析阅读,制作角色卡片

角色卡片能直观地展示角色的生平,便于梳理人物形象与人物品质。

理大纲:整理全篇大纲,在此基础上,将全书大纲绘制成思维导图,概括整本书14位传主的人生重要瞬间、决定性历史时刻。

评人物:基于故事情节,整理人物事迹,再根据自己的理解撰写人物评价,注重对人物身份、性格和做出选择缘由的分析。

赏风格:细读文本,并结合译者姜乙的译后记,从选材、表达方式、表达技巧、人物形象、读者感受、语言风格等角度,探寻茨威格的创作风格。

明主旨:主旨往往隐含在反复出现的句子中。阐释这些反复出现的句子中关键词的词义,理清论述间的因果关系,从而确定主旨。

写书评:主动阅读不能仅仅停留在对整本书内容、主旨的理解,在此基础上进行评论才算真正完成了一本书的阅读。学习能力最强的读者,也是最能批评的读者。“以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失”。通过对传记的读写,从传记中汲取历史教训,借鉴个人成败经验,反观自省,认识当下,增强自身用历史和现实视角、思辨和批判的思维来分析问题、解决问题的能力。

选择《人类群星闪耀时》中的一个人物,制作角色卡片。

No.3

主题阅读,

读同类作品

最高层次的阅读,不能满足于孤立地读一本书。要想对主题相关方面做更广领域、更深层次的研究,则需检索、阅读与该主题相关的其他书籍,进行更进一步的主题阅读和比较阅读。

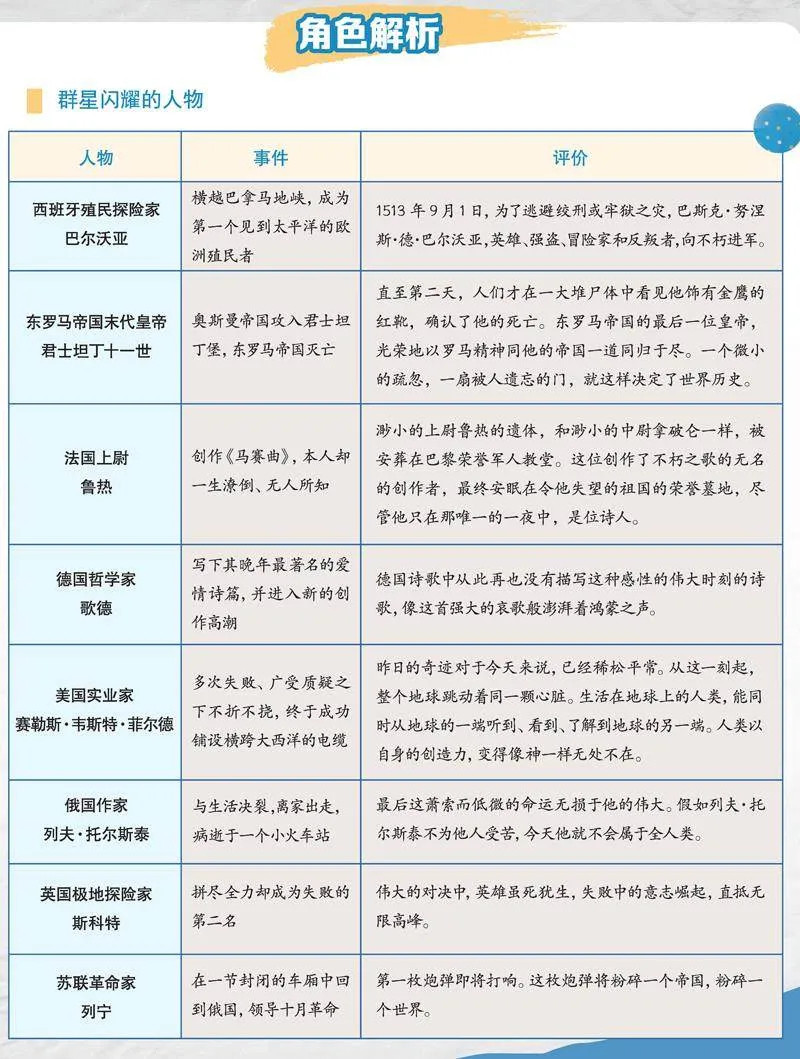

角色解析

精彩片段

滑铁卢之败

“格鲁希在哪里?他究竟待在哪里?”拿破仑看着正在逼近的普鲁士军队,烦躁地嘟囔着,就连他手下的指挥官也焦急难耐。内伊元帅带上全部法国骑兵殊死搏斗,尽管他们再次被迫撤退,但英军防线开始松动。拿破仑最后的预备队—老近卫军正艰难而缓慢地向山头进军。能否攻占山头将决定欧洲的命运。

双方的400门火炮从早上就开始不停轰鸣。骑兵的铁蹄踏响整个前线,冲向火力强劲的方阵。震耳欲聋的战鼓响彻整个平原,大地颤抖!但拿破仑和威灵顿却并未专注于人声鼎沸的战场,而是倾听低微的隐隐之声。

他们手中的两只表嘀嗒响着,声音像鸟的心跳般微弱,却超越所有震天的吼叫。时间将带来决定最后胜负的增援部队—威灵顿知道布吕歇尔已在附近,拿破仑则寄希望于格鲁希。双方已再无后备部队,谁的增援先到,谁就能赢得战争。两位统帅举着望远镜望向树林边缘,好似一阵青烟,一支部队依稀可见。可这些人是溃散的士兵还是格鲁希追击的整个普军?英军和法军像两个筋疲力尽的摔跤手,一个只能作最后的抵抗,一个已力气全无。他们对峙着、喘息着作最后的较量:决定性的最后一局就在眼前。

炮击声终于在普军的侧翼打响:开火了,步兵已开火交战!“格鲁希来了!终于来了!”拿破仑深吸了口气,相信自己的侧翼已经安全。他聚集了最后的兵力,再次向威灵顿的主阵地进攻,那里是布鲁塞尔的英国防线,必须摧毁它,必须冲破欧洲的大门。

然而刚才的交战只是一场误会。普军看走了眼,朝着跟往常着装不同的汉诺威兵团开了枪,马上就停了火。现在,普军浩大的部队已经畅通无阻地从林中走出。不,不是格鲁希的队伍,而是布吕歇尔的普军,以及随之而来的厄运。这一消息迅速在皇帝的部队中传开,部队马上不无遗憾地开始有序撤退,可威灵顿把握了这一时机,他快马加鞭抵达了镇守的山头,脱下帽子,朝着敌军挥舞。他的人立即领会了这一胜利姿势的意义,剩余的英军一鼓作气,朝着溃退的敌人冲去,普鲁士骑兵也同时从两侧杀向涣散逃窜的法军,处处是濒死的呐喊:“逃吧!”仅仅几分钟,这支威武的部队就气势不再,成了四处逃窜的人流,拿破仑本人也混在其中。在这股既无助又无措的人流中,乘胜追击的骑兵对败退的人潮奋力打杀。他们轻松猎获了拿破仑的坐骑和财物,俘虏了惊叫的整个炮兵部队,唯有夜的幕布暂时挽救了皇帝的性命和自由。时间已是半夜,晕头转向、风尘仆仆的拿破仑疲惫地缩在一家破败的乡村客栈的扶手椅里。他已不再是皇帝,他的帝国、他的时代、他的命运都已走到尽头:一个小人物,一个卑微者的怯懦,毁了他这位具有远见卓识的勇士20年英雄生涯所创建的一切。

(节选自上海文艺出版社《人类群星闪耀时:十四篇历史特写》之《决战滑铁卢》,姜乙译)

背景

1815年3月,拿破仑复辟后,英国、俄国、普鲁士等国组建第七次反法联盟。1815年6月18日,双方在比利时小镇滑铁卢决战。这次战役结束了拿破仑帝国,拿破仑战败后被放逐至圣赫勒拿岛,自此退出历史舞台。

编后语

辉煌与落寞,巧合与必然

在文学体裁中,“特写”通常篇幅不长,但需抓住描写对象最精髓的部分;作者在文中灌注饱满的主观情绪,以艺术性笔法勾勒细节,但必须具有高度真实性。14篇历史特写组成的《人类群星闪耀时》,直观地向读者展示了这些特征。

“在我心情抑郁的时候,我的创作总是最多。”英雄们的不朽事迹,承载着茨威格本人内心的阴郁。他似乎偏好那些失败者—胜利者阿蒙森的凯旋不被记载,失败者斯科特的悲壮反而萦绕读者心头;拿破仑的丰功伟绩、文治武功,抵不过滑铁卢的那一场失败;托尔斯泰著作等身,茨威格却以补全遗稿的形式,偏偏记录了他看似狼狈不堪的人生终末。

“她那时还是太年轻,不知道所有命运的礼物早已在暗中标好了价格。”断头皇后如是,“人类群星”们亦如是。茨威格极力用“偶然”对历史进行独特的解读,但“偶然”不动声色地体现了“必然”—哪怕没有那扇未关闭的门,腐朽弱小的东罗马帝国也难以抵抗新兴大国奥斯曼;威尔逊在政治上的妥协,反映了梦想在残酷现实面前的脆弱;至于《马赛曲》的辉煌及其作者的落寞,则说明那个年代的法国需要的是能激发民族血性之物,而非人。

“在历史作为一位真正的诗人和戏剧家存在的地方,任何作家都休想超越他。”茨威格笔下那些长眠的逝去者们,终在历史长河中熠熠生辉。