经学经典专题诵读:法言之判

2023-12-29

汉代思想家扬雄著作《法言》的书名,源于《论语·子罕》中的“法语之言,能无从乎”和《孝经·卿大夫章》中的“非先王之法言不敢道”。“法”有准则和使物平直的意思,“法言”就是作为准则而对事情的是非给以评判之言。《法言》仿《论语》而作,书中强调道德、重视修身、体现仁政。由此观之,《论语》中那些凝练隽永的格言,也是一种“法言”。

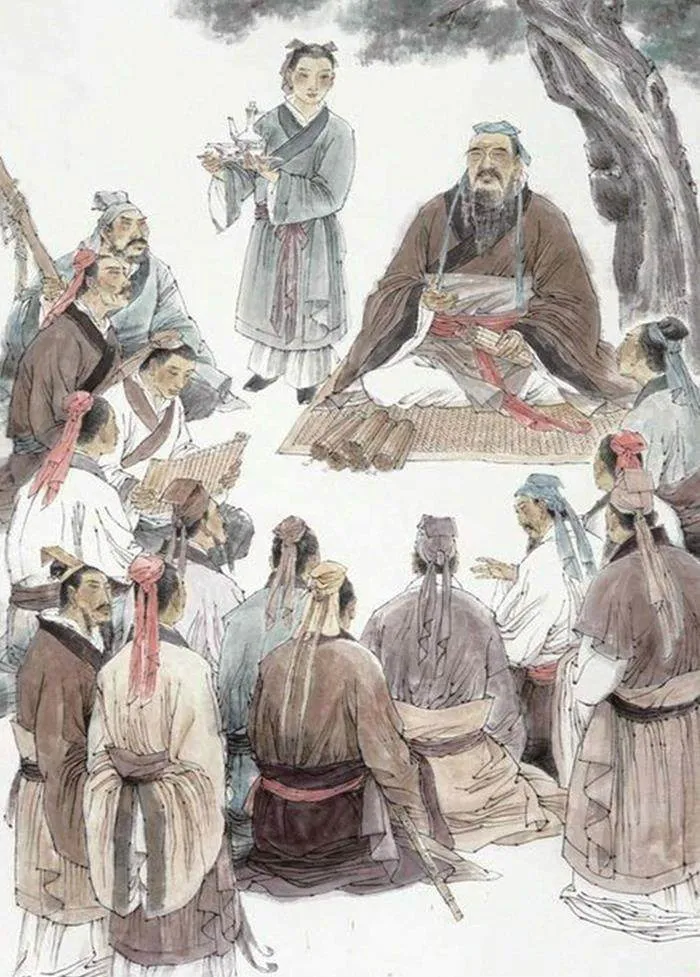

儒家经典讲究“微言大义”,很多时候,真理不需要长篇大论地叙述。孔子教导学生时,语言平实、举例得当,最后得出一个明确的结论,让弟子不再迷茫。针对是非作出正确的评价,一言以判之,便是儒士立身之准则。

后世的司马迁感慨:“‘高山仰止,景行行止。’虽不能至,然心乡(向)往之。”《论语》名句名篇流传千年,孔子思想在历史长河中熠熠生辉。儒家文化的延续是孔子高尚人格的体现,也是指引我们人生前进的方向。

子罕 第九·二十四

子曰:“法①语之言,能无从乎?改之为贵。巽②与之言,能无说③乎?绎④之为贵。说而不绎,从而不改,吾末⑤如之何也已矣。”

【注释】

①法:正道。

②巽(xùn):恭敬。

③说(yuè):通“悦”,高兴。

④绎(yì):抽丝,引申为仔细思考、省察。

⑤末:与“弗”“莫”“无”类似,没有。

【译文】

孔子说:“合乎礼法原则的话,能够不听从吗?按其改正错误才是可贵的。恭顺赞许的话,听了会不高兴吗?深入分析、鉴别其意才是可贵的。只顾高兴而不加以分析,表面听从而不加以改正,这种人我也没有什么办法来应对。”

【析论】

孔子告诫人们,对待正言规劝要能听得进去,并照着去改正错误;对于恭维表扬的话要去分析其真假,然后自省自勉,这才是正确的态度。听从那些正确的话只是第一步,而真正需要做的是依照正确的意见去改正自己的错误。忠言逆耳,而顺耳之言也要仔细辨别其是非真伪。

述而 第七·二十六

子曰:“圣人,吾不得而见之矣;得见君子者,斯①可矣。”

子曰:“善人,吾不得而见之矣;得见有恒②者,斯可矣。亡而为有,虚而为盈,约而为泰,难乎有恒矣。”

【注释】

①斯:就。

②有恒:有恒心。这里指保持一贯的操守。

③亡:没有。

④约:穷困。

⑤泰:宽裕,富裕。

【译文】

孔子说:“圣人,我是不能看见了;能够见到君子,就可以了。”

孔子又说:“善人,我是不能看见了;能看到有良好操守的人,就可以了。没有却装作有,空虚却装作充盈,穷困却装作富裕,这样的人很难保持一贯的操守。”

【析论】

这一章表明了孔子对当时现实的感叹。对于春秋末期“礼崩乐坏”的社会状况,孔子认为在此社会背景下难以找到他理想中的“圣人”“善人”,而以无作有、空虚却假装充实、贫困却冒充富裕的人却比比皆是,在这样的情况下,能看到“君子”“有恒者”就心满意足了。

阳货 第十七·二十六

子曰:“年四十而见①恶焉,其终也已②。”

【注释】

①见:被。

②已:止,尽。

【译文】

孔子说:“到了40岁还被众人所厌恶,他这一辈子也就算完了。”

【析论】

在古代,40岁已接近暮年,有了一定的人生成就;现在,40岁则是年富力强之时,这一年龄阶段的人群是社会的中坚力量。总之,40岁应是有所作为的年龄,要具有美好的道德品质,要精通自己所从事行业的知识和技艺,要获得周围人的信任和认可,如果此时还没有达到这些标准,以古人的平均年龄来看,这个人就很难取得伟大成就、扭转自身形象了。孔子这句话是在勉励人们及时改过迁善,否则,人生到了本该成熟并不惑的40岁时还为人所厌恶,便荒废了。

阳货 第十七·二十一

宰我①问:“三年之gd/k45hn5L2sQ9DHK076OA==丧,期已久矣!君子三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩。旧谷既没,新谷既升,钻燧改火②,期③可已矣。”

子曰:“食夫稻,衣夫锦,于女安乎?”

曰:“安!”

“女安则为之!夫君子之居丧,食旨④不甘,闻乐不乐,居处不安,故不为也。今女安,则为之!”

宰我出,子曰:“予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也,予也有三年之爱于其父母乎!”

【注释】

①宰我:孔子学生,名予,字子我。

②钻燧改火:古代钻木取火,所用木头四季不同,春用榆柳,夏用枣杏和桑柘,秋用柞楢,冬用槐檀,一年一轮回,叫改火。

③期(jī):一年。

④旨:美味。

【译文】

宰我问:“父母死了,服丧三年,为期太久了。君子三年不习礼仪,礼仪一定会败坏;三年不演奏音乐,音乐一定会荒废。陈谷已经吃完,新谷已经登场,取火用的燧木已经轮换了一遍,服丧一年就可以了。”孔子说:“丧期不到三年就吃稻米、穿锦缎,对你来说心安吗?”宰我说:“心安。”孔子说:“你心安,就那样做吧!君子服丧,吃美味不觉得香甜,听音乐不感到快乐,住在家里不觉得舒适安宁,因此不那样做。现在你心安,就那样去做吧!”宰我出去了,孔子说:“宰予不仁啊!孩子生下来,三年后才能脱离父母的怀抱。替父母守孝三年是天下通行的丧礼。宰予难道没有从他父母那里得到过三年的怀抱爱护吗?”

【析论】

宰予是“孔门十哲”之一,以能言善辩著称,但孔子也曾评价他“朽木不可雕也”“不仁”,这体现了人物的复杂性。宰予的想法是当时很多人的想法,为父母服丧固然是孝道的体现,但父母想必不愿意看到子女因服丧而故意身处窘境、荒废才能,况且如果每个人都服3至6年的丧礼,必将影响整个社会的发展。后来,丧期不断缩短,但这并不代表孔子的坚持是错误的。孔子生气也不是因为宰予的质疑和我行我素,而是看出宰予心中缺乏孝道。孝应发自内心,而不是做给别人看的形式主义。真正的孝道是发自内心地替父母着想,尽心尽力地满足父母的需要。有时候,父母可能并不需要你为他们花多少钱,一句嘘寒问暖的话就足够了。

子张 第十九·二十五

陈子禽①谓子贡曰:“子为②恭也,仲尼岂贤于子乎?”

子贡曰:“君子一言以为知③,一言以为不知,言不可不慎也。夫子之不可及也,犹天之不可阶而升也。夫子之得邦③家④者,所谓立之斯立,道⑤之斯行,绥⑥之斯来,动之斯和。其生也荣,其死也哀,如之何其可及也?”

【注释】

①陈子禽:即陈亢,字子亢,一字子禽,孔子的弟子。

②为:表示程度、范围的加深或扩大。

③邦:诸侯统治的地区。

④家:卿大夫统治的地区。

⑤道(dǎo):通“导”,引导,教化。

⑥绥:安抚,安定。

【译文】

陈子禽对子贡说:“你对孔子太谦恭了,他难道比你更有才能?”子贡说:“君子可以一句话表现出睿智,也可以一句话表现出无知,因而说话不可以不谨慎。老师的才能没人赶得上,就好像青天无法通过阶梯登上去一样。假如老师得到诸侯之国、大夫之家的任用,就能做到:有所树立就能立得住;有所引导百姓就跟着实行;有所安抚百姓就会来归服;有所动员百姓就会协力同心。他活着时荣耀,死了令人哀恸,别人怎么可能赶得上他呢?”

【析论】

陈子禽是孔子弟子中少有的怀疑论者,不像大部分弟子一样发自内心地敬爱老师。一方面,可以看出他敢于质疑权威;另一方面,他陷入“思而不学则殆”的困境,一味质疑而缺乏实证,难以击中事物的要害之处。子贡在为老师辩护时,将孔子比作上天,说他活着时充满荣光,死后令人怀念,别人不可企及,体现了子贡对孔子的敬爱,也反映出孔子人格的高尚。

尧曰 第二十·三

孔子曰:“不知命,无以①为君子也;不知礼,无以立也;不知言②,无以知人也。”

【注释】

①无以:“无所以”的省略。

②知言:善于分析别人的言语,辨别其是非善恶。

【译文】

孔子说:“不懂得天命,就没有可能成为君子;不懂得礼仪,就没有办法立身处世;不知道如何分辨别人的言语内涵,便不能了解那个人。”

【析论】

这是《论语》的最后一章,孔子再次向君子提出3点要求,即“知命”“知礼”“知言”,这是君子立身处世需要特别注意的问题。《论语》一书最后一章谈君子人格的内容,表明此书之侧重点就在于塑造具有理想人格的君子、培养治国安邦平天下的志士仁人。