驾驶员碰撞保护效果与座椅前后使用位置关系研究

2023-12-29丁冉冉胡经国周鹏杜志豪

摘要:为了研究驾驶员碰撞保护效果与座椅前后使用位置关系,在驾驶员驾驶行为调研的基础上,对驾驶员的非标准位乘员保护进行了碰撞仿真测试研究,并基于国内市场研发目标车辆对女性驾驶员的保护效果进行了碰撞仿真测试研究及试验验证。研究表明,男性驾驶员的实际驾驶座椅前后位置,与设计位置的离散程度较高,且在非标准驾驶位上时,车辆对男性驾驶员的保护效果明显降低;女性驾驶员的实际驾驶座椅前后位置,与设计位置的离散程度也较高,在非标准驾驶位上时,兼顾女性驾驶员保护开发的车辆,女性驾驶员伤害值无明显降低;经试验验证,未兼顾女性驾驶员保护开发的国内市场研发目标车辆中,有造成05分位女性假人个别部位伤害值临界或超限的风险,即也有造成总体保护效果(总得分)降低的风险。

关键词:非标准位;女性驾驶员;碰撞测试;乘员保护

中图分类号:U461 收稿日期:2023-10-15

DOI:10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.11.025

1 前言

根据中国公安部交管局数据,2016-2020年的5年间,女司机人数从9 738万增加到1.48亿,增加了5 000多万,女司机占比从27.23%%增加到32.43%。2020年男女司机比例已接近2∶1,每年女司机以平均1.2%的速度增长,到2025年男女司机比例将低于2∶1比例。

在汽车被动安全研究领域,国外的测试标准如美国FMVSS208[1]、欧盟的Euro NCAP[2]、日本的JNCAP[3]、澳大利亚ANCAP[4]等均存在使用女性作为驾驶员的测试工况。目前国内的被动安全测试标准如国家标准GB、新车评价标准C-NCAP《管理规则》[5]、中国保险汽车安全指数管理办法C-IASI[6]等,均只有驾驶员为男性的碰撞工况。由于国内标准对于女性驾驶员没有碰撞测试的相关规定,车辆研发时可能并未兼顾对女性驾驶员的保护研究[7-8]。且现有的关于女性驾驶员的研究主要集中于个别车型基于多刚体动力学模型对约束系统进行优化后兼顾女性驾驶员的保护[9-12],或者对不同身材的乘员保护研究[13-16],但对国内市场车辆并没有普遍的约束力。由于女性与男性身高及体型上的差异,女性驾驶员与男性驾驶员所使用的座椅前后位置会存在差异。

本文将首先对男女性的驾驶行为习惯进行调研,然后针对非标准位驾驶位置时车辆对驾驶员的保护效果进行研究(即男性驾驶员座椅前后使用位置未在座椅前后行程中间位置时车辆对假人的保护效果,女性驾驶员座椅前后使用位置未在05分位女性假人设计位置时车辆对女性驾驶员的保护效果)。同时针对国内市场的汽车产品(研发过程中驾驶员位置使用的是男性假人,未使用女性假人)基于某些真实车辆的仿真模型,对女性驾驶员的保护效果进行研究。

2 驾驶行为调研

2.1 驾驶员身高统计

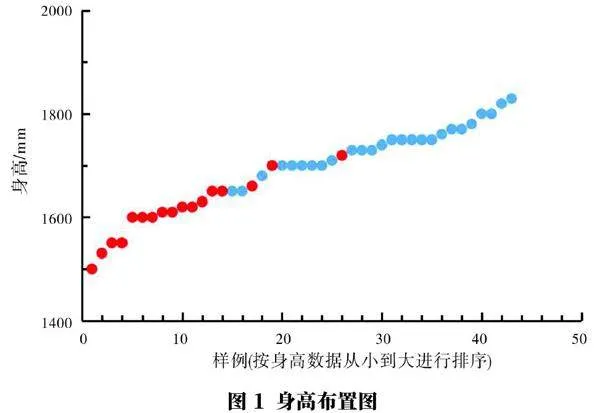

本次调研共涉及男性驾驶员26名,女性驾驶员17名。统计数据如图1所示。

图1中,红色表示所调研样本为女性,蓝色表示所调研样本为男性。调研数据显示,26名男性驾驶员身高范围从1 650 mm至1 830 mm,平均身高为1 739 mm,女性驾驶员身高范围从1 500 mm至1 720 mm,平均身高为1 612 mm。

f833e35d27207fd5eec82125064579382.2 驾驶员座椅前后使用位置统计分析

2.2.1 座椅前后行程统计

从图2可以看出,座椅前后总行程分布位于190~280 mm。经计算,72%的座椅前后总行程位于230~269 mm。平均值为239 mm,标准差为17。

2.2.2 座椅前后行程统计

计算驾驶员驾驶位置占座椅前后总行程的比例。将所调研所有样例身高按照从高到低进行排序,将驾驶员驾驶位置与身高在同一图中进行显示,如图3所示。

由图3可以看出,随着身高的逐渐升高,驾驶位占总行程的比例值总体呈升高趋势,即使用位置是逐渐后移的过程。

2.2.3 驾驶员座椅前后使用位置与设计位

计算并对比男性及女性驾驶位占总行程比例,结果如图4所示。图4中横坐标为样本,纵坐标为该样本驾驶员使用位置占总行程的比例。本图是将驾驶员座椅前后使用位置比例数据按照从小到大的顺序排列。红色表示为女性驾驶员,蓝色表示为男性驾驶员,黑色参考线为标准座椅前后行程50%设计位置。

从图4可以看出,跟座椅前后使用中间位置相比,大部分驾驶员的座椅前后使用位置位于50%的中间设计位置之前。男性驾驶员的实际使用位置占总行程的比例范围为18%~83%,经计算,平均值为45.5%,标准差为15.6%,说明所统计男性驾驶员使用位置虽然平均值位于中间位置附近,但整体样品的离散程度比较大。女性驾驶员占总行程的比例范围为3%~61%,经计算,平均值为24.3%,标准差为15.9%,说明虽然女性驾驶员的实际使用位置与设计位置相近,但实际使用位置离散程度也比较大。综上,男性及女性驾驶员的实际使用位置与设计位置均相近,但实际使用位置离散程度较大。因此,有必要针对男女驾驶员实际使用位置与设计位置离散程度较高的情况,对非标准位的驾驶员保护情况进行研究。

3 非标准位驾驶员保护仿真测试

标准位置是指车辆研发及测试时驾驶员座椅的标准设计位置。例如,在国内外的碰撞测试中,50分位男性假人驾驶员的测试标准位置为驾驶员座椅纵向方向的中间位置。在国外女性驾驶员的碰撞测试中,其测试标准位置为05分位女性假人的设计位置,若05分位女性假人的设计位置在座椅前后行程的25%之后,那么将座椅在纵向方向调整至座椅前后行程的最前进行测试。

由2.2.3节可知,男性驾驶员及女性驾驶员的实际使用位置与设计位置均存在较大区别,在此将验证当假人偏离设计驾驶位时,即非标准设计位时,车辆对驾驶员的保护效果的影响。

3.1 男性非标准位驾驶员保护仿真测试

根据2.2.3节中得到的结论,根据座椅前后总行程平均值计算得出,男性驾驶员可能的使用范围位于中间位置向前50 mm至向后28 mm。选用某一款车型,在50分位设计位置(座椅前后行程中间位置)、座椅前后行程中间位置向前50 mm及向后50 mm三个使用位置进行仿真测试。将前后50mm时的碰撞仿真测试的假人伤害结果与50分位设计位时的假人伤害值进行对比分析。

统计座椅位置向前变化50 mm,和向后移动50 mm时假人各部位伤害值。由于数据原因,本次选取了对各部位伤害指标影响较大的几个数据项的峰值,如表1所示。

将前后移动50 mm的伤害值与在设计位置的伤害值进行对比,由于以上所选取的各部位伤害值数据并不能直接显示假人的受伤情况,我们进行伤害值变化率的计算,假人各部位伤害值的变化率如表2所示。

正值表示伤害值变大,负值表示伤害值变小。通过对比可知,当50分位假人向前移动50 mm时,颈部弯矩My的伤害值变差,且变化率超过了30%。若在设计位置时颈部My的伤害值处于标准要求的临界状态,当驾驶者实际使用位置比设计位置靠前时,驾驶者颈部伤害值有超过标准限值的可能性。当50分位假人向后移动50 mm时,头部合成加速度的值变差,变化率为20%。若在设计位置时头部伤害值处于标准要求的临界状态,当驾驶者实际使用位置比设计位置靠后时,驾驶者头部伤害值有超过标准限值的可能性。

由2.2.3节的结论可知,男性驾驶员实际使用位置与设计位置相比离散程度较高,表示实际使用位置偏离设计位置的可能性较高。由此可知,同一款车型,由于使用位置的离散程度较高会对50分位男性驾驶员的保护造成不利影响,那么在进行驾驶员保护开发时应不仅考虑设计位置的乘员保护,还应同时考虑偏离设计位置的驾驶位置的乘员保护。例如同时考虑其设计最前使用位置及设计最后使用位置的乘员保护,从而达到座椅前后全行程的乘员保护设计。

3.2 女性非标准驾驶员保护仿真测试

由于E-NCAP全宽正碰测试标准中,女性驾驶员的测试位置为05分位女性驾驶员的设计位置,该位置需位于座椅前后行程的前25%之内,否则假人应位于座椅前后行程的最前位置进行测试。由2.2.3节调研可知,由于女性驾驶员的实际使用位置离散程度较高,根据座椅前后总行程平均值计算得出,女性驾驶员可能使用位置位于25%设计位置向前42 mm,向后36 mm。现对05分位女性假人在05分位女性假人设计位置及向前50 mm及向后50 mm三个使用位置进行仿真测试,这可基本上覆盖女性常用的座椅前后使用范围。在向前移动50 mm的过程中,若女性假人无法达到座椅前后行程的最前位置,则在女性假人能够达到的最前位置进行测试。

由于国内无05分位女性驾驶员的测试工况,选用一款Euro NCAP车型,以Euro NCAP 50FRB作为05分位女性假人仿真模型的基础。通过调节座椅前后位置,对比假人伤害的差异。

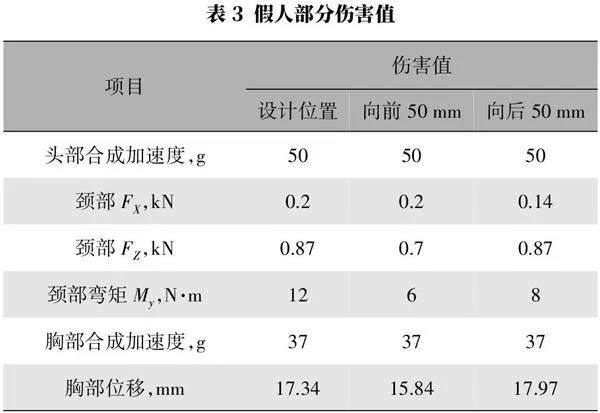

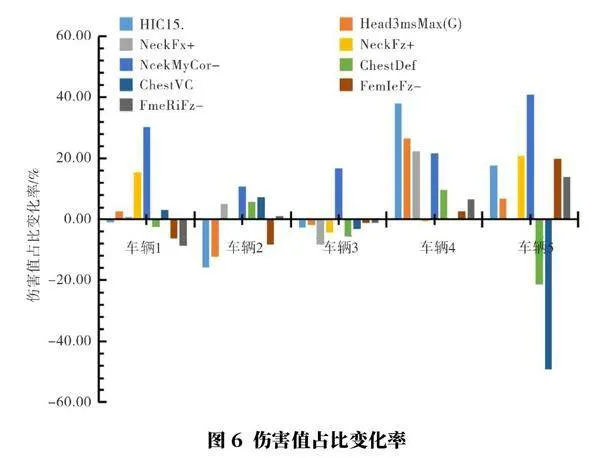

统计标准驾驶位置、座椅前后位置向前变化50 mm(或假人最前使用位置)和向后移动50 mm时假人各部位伤害值,如表3所示。

计算假人各部位伤害值变化率,如表4所示。

对该三个位置时的假人伤害值进行对比,发现对于05分位女性假人在其设计位置进行前后50 mm移动时,假人伤害值大部分呈现变小的趋势。由此可知,同一款车型,由于使用位置的离散程度较高不会对05分位女性驾驶员的保护造成不利影响。兼顾女性驾驶员保护开发的车辆在女性驾驶员偏离其设计驾驶位置前后50 mm时,保护效果不会减弱。

但05分位假人的设计位置的伤害值比前后移动50 mm之后伤害值要差,该现象是否为该车型为兼顾50分位男性假人伤害值设计而使05分位女性假人的乘员保护效果进行了妥协,需要引起企业在车辆研发过程的思考。

4 国内目标车辆对女性驾驶员保护效果研究

在车辆开发过程中,由于国内没有针对女性驾驶员的碰撞测试标准,以国内市场为研发目标的车辆在开发过程中仅会考虑驾驶员为男性时的保护效果。在此对未兼顾女性驾驶员保护开发的车辆对女性驾驶员的保护效果进行研究,主要通过假人总体评分对比和局部假人伤害值超限风险分析进行研究。

本次选择了5辆车。车辆进行50分位男性假人的碰撞仿真测试时,50分位假人的伤害值以C-NCAP管理规则中100%刚性壁障正面碰撞中50假人的伤害值限值进行评价。车辆对05分位女性假人进行碰撞仿真测试时,05分位假人的假人伤害值以Euro CNAP中100%刚性壁障正面碰撞中女性驾驶员的伤害值限值进行评价。

4.1 假人总体得分评价

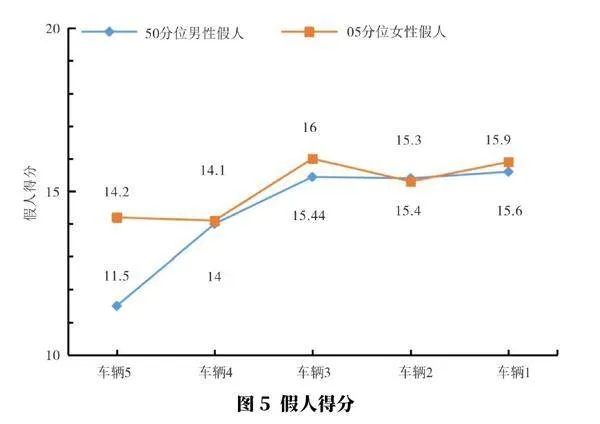

通过仿真测试,5款车型的假人得分如图5所示。

05分位按照Euro NCAP中05分位女性假人进行评分,50分位按照C-NCAP 《管理规则》中50分位男性假人进行评分。

50分位男性假人及05分位女性假人作为驾驶员的总分均为16分。由图5可知,除车辆2假人得分降低0.1外,其余4个车型05分位女性假人得分比50分位男性假人的得分均有所升高。那么可以得出结论,国标车虽然仅针对50分位男性假人设计,但对05分位女性假人的总体评分效果变化不大,甚至保护效果更好。

4.2 假人某部位伤害值超限风险评价

下面将研究假人各部位伤害值的变化率,从而判断将驾驶员切换为女性驾驶员时其伤害值有无超限的可能性。

4.2.1 伤害值变化率统计

由于50分位男性假人和05分位女性假人的伤害值限值要求不同,本次对比项为假人伤害值占限值的比例。由于05分位女性假人的伤害值不包括小腿的伤害值,本次对比不进行小腿伤害值的对比。5辆车假人各部位的伤害值占限值的比例如表5所示。

从表5中可以看出:第1辆车颈部My伤害值占比从43%上升到了74%;第4辆车头部HIC15伤害值占比从28%上升到66%;第5辆车颈部弯矩伤害值占比从33%上升到了74%。

计算05分位女性假人各部位伤害值比例与50分位男性假人各部位伤害值比例的差值,结果见表6所示。

表6中,正值表示05分位女性假人的伤害值相对于50分位男性假人的伤害值变大,即保护效果变差,负值表示05分位女性假人的伤害值相对于50分位男性假人的伤害值变小,即保护效果变好。正值数据代表车辆对05假人的保护超限风险的大小。

从表6可以看出:头部伤害值HIC15变化量最大的是车辆4,变化率为37.83%;头部Head3msMax(G)变化量最大的是车辆4,变化率为26.46%;颈部NeckFx+变化率最大的也是车辆4,变化率为22.31%;颈部NeckFz+变化率最大的是车辆5,变化率为20.72%;颈部伤害值NeckMycor-变化率最大的是车辆5,变化率为40.73%。由此可知,各部位变化率较大的部位都出现在车辆4和车辆5中。

4.2.2 影响伤害值变化率的因素分析

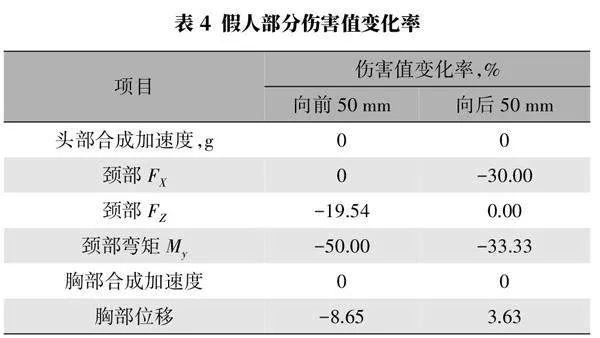

将表6中的数据按照车辆进行统计,统计如图6所示。

图6中,HIC15表示头部 HIC15伤害值,Head3msMax(G)表示头部累积 3ms 合成加速度值,NeckFx+表示颈部剪切力Fx,NeckFz+表示颈部张力,NeckMyCor-表示颈部伸张弯矩,ChestDef表示胸部压缩变形量,ChestVC表示胸部粘性指数,FemLeFz-表示大腿压缩力(左腿),FemRiFz-表示大腿压缩力(右腿)。

由图6正值部分可知,车辆1、车辆4和车辆5伤害值变差的假人部位较多,且变差的程度较大。统计各车辆假人伤害值变差程度的峰值,并将其按照从大到小的顺序进行排列,与车辆信息放置于统一表中,如表7所示。

观察表7,在假人伤害值变差率峰值按照从大到小的顺序排列的前提下,国标开发目标车辆5数值最大,另外4辆C-NCAP五星车为开发目标的车辆伤害值变差率均小于开发目标为GB的车辆5,可以认为开发目标为国标GB的车型对05分位女性假人的保护效果差于C-NCAP为开发目标的车型。但其与C-NCAP开发目标车辆4区别不大,即车辆的开发目标对女性驾驶员某部位超限的风险程度稍有影响,但影响不大。车辆分类中轿车、SUV或A级B级的划分并未出现明显的排序规律,能源类型的燃油车及纯电车的排序也无明显的规律。可以认为车辆的分类及车辆的能源类型对女性驾驶员某部位超限的风险程度无直接影响。

综上,车辆的开发目标是C-NCAP还是GB会对05分位女性假人的伤害值变化率产生影响,影响程度不确定。车辆级别和车辆能源类型对05分位女性假人的伤害值变化率无规律影响。

由于车辆5变差数值最大,选取国标车辆5作为试验验证的对象。由于车辆5的样件问题,验证阶段选用类似的国标开发车型作为验证车辆。

5 试验验证

选择一款开发目标为GB的车型,该车型仅考虑了50分位男性假人的研发测试,未考虑05分位女性假人作为驾驶员的研发测试。在座椅前后行程的中间位置进行50分位男性假人的碰撞测试。在女性驾驶员的设计位置进行女性驾驶员的正面碰撞的研发测试。50分位男性假人测试依据的标准为《C-NCAP 管理规则》(2021年版)中的正面100%重叠刚性壁障碰撞。05分位女性假人测试依据的标准为Euro NCAP 中的Full width frontal impact testing protocol(正面100%重叠刚性壁障碰撞)。

5.1 局部超限可能性分析

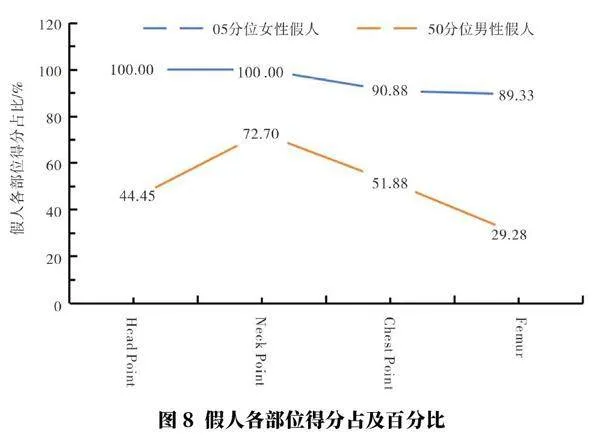

通过测试,得到假人伤害值占限值的比例数据如图7所示(因女性假人无小腿伤害值,此次分析不考虑假人小腿伤害)。

由图7可知:05分位女性假人各部位伤害值占限值的比例相对于50分位男性假人各部位伤害值占限值的比例大部分都是升高的趋势,且头部Head3msMax(G)占据了限值的93.34%,已处于临界状态;大腿力压缩力FemRiFz-占限值的比例更是从17.21%上升至占限值比例的83%,上升了65.79%。分析可知,该GB车型05分位女性假人的大部分部位伤害值占限值的比例相对于50分位男性假人有较为明显的上升。由此可知,该车型有造成05女性假人伤害值某部位临界或超限的风险。

5.2 总体保护效果变化分析

统计50分位男性假人及05分位女性假人各部位得分,并计算各部位得分占各部位总分的比例及总得分占该假人总分的比例。如表8、表9所示。

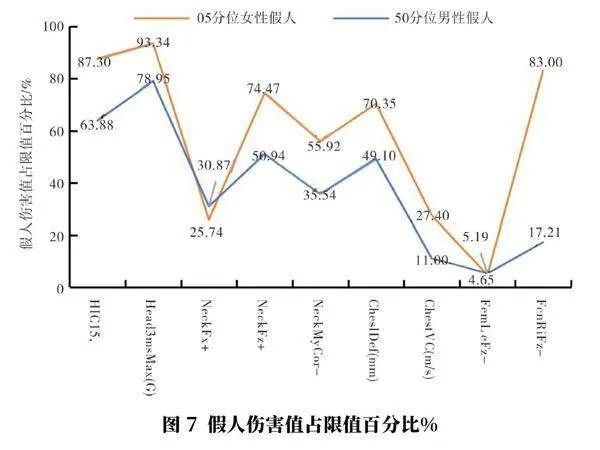

以曲线图展示,如图8、图9所示。

由图8、图9可知,该车型对05分位女性假人的整体保护效果明显低于对50分位男性假人的保护效果。

综上,该国标车型对05分位女性假人的保护有局部伤害值超限的风险,且整体保护效果下降明显。

6 结语

随着身高的逐渐升高,假人使用座椅前后位置有一个逐渐后移的过程。

男性及女性驾驶员实际使用位置离散程度都较高,且使用位置的离散程度较高会对50分位男性驾驶员的保护造成不利影响。对于兼顾女性驾驶员保护开发的车辆,使用位置的离散程度较高不会对5分位女性驾驶员的保护造成不利影响。

车辆的开发目标为GB或C-NCAP时,仅考虑了50分位男性假人乘员保护,有造成05女性假人伤害值某部位临界或超限的风险。

车辆的开发目标为GB时对5分位女性假人的保护效果比开发目标为C-NCAP时对女性假人的保护效果更差。

参考文献:

[1]FMVSS208 occupant crash protection[S].

[2]Euro NCAP full width frontal impact testing protocol[S].

[3]JNCAP frontal collision safety performance test method[S].

[4]ANCAP test protocol.full width frontal impact[S].

[5]C-NCAP管理规则(2021版修订版)[S].

[6]中国保险汽车安全指数管理办法(2020年版)[S].

[7]傅靖江.兼顾第五百分位女性驾驶员的约束系统研究[D].镇江:江苏大学,2016.

[8]葛如海,黄凯凯,应龙.兼顾女性驾驶员的约束系统研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2017(11):16-24.

[9]宋玖志.汽车正面碰撞约束系统对第5百分位女性假人保护的研究[D].锦州:辽宁工业大学,2016.

[10]周诗纬.汽车正面碰撞中智能约束系统的仿真分析[D].长沙:湖南大学,2011.

[11]谢力哲.乘用车5th%乘员伤害机理研究及新型约束系统设计[D].长春:吉林大学,2015.

[12]黄凯凯.兼顾女性驾驶员的约束系统研究[D].镇江:江苏大学,2017.

[13]唐灿.汽车正面碰撞不同体型男性驾驶人的安全性研究[D].成都:西华大学,2017.

[14]李莉,段大伟,刘孙炼,等.基于不同身材乘员保护的约束系统优化研究[J].汽车工程,2016(11):1312-1318.

[15]John D H,Linda N B.The safety implications of vehicle seat adjustments[J]. Journal of Safety Research,2006,17:81-89.

[16]David C V,Chantal S P,Mark L E Crash injury risks for obese occupants using a matched-pair analysis[J]. Traffic Injury Prevention,2008,21:65-72.

作者简介:

丁冉冉,女,1988年,工程师,研究方向为汽车被动安全测试技术。