区域开放指标体系构建和布局优化路径

2023-12-29金瑞庭张文涛

金瑞庭 张文涛

[摘要] 优化区域开放布局是新时期开放领域的基础性和全局性问题,既涉及不同地理板块开放的相互衔接,也涉及不同产业形态开放的协同发展。通过构建区域开放指标体系,对区域开放布局进行测度,从数据上进一步揭示我国已形成“沿海+内陆+沿江+沿边”开放的总体格局,但区域开放不平衡特征仍然非常明显,东部地区是开放型经济的主要集聚地,开放形态由传统的商品和要素流动型开放转向制度型开放,开放动能更加丰富多元。东中西部地区差距仍在逐步扩大,要处理好一般开放和特色开放的关系,一方面,准确把握国际经贸规则发展的新趋势,按照国际高标准经贸规则积极扩大对外开放和深化国内改革,支持部分地区成为开放合作的排头兵;另一方面,注重发挥各地区独特资源优势、地缘优势和区位优势,实现差异化开放和个性化开放。

[关键词] 开放布局 区域发展 开放型经济

[中图分类号] F125 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623(2023)06-0027-08

[基金项目] 国家社会科学基金青年项目(23CJY081)。

[作者简介] 金瑞庭,中国宏观经济研究院对外经济研究所研究室主任、研究员、博士,研究方向:国际经济、贸易投资、大国关系等;张文涛,中国宏观经济研究院对外经济研究所助理研究员,研究方向:国际经济合作、对外援助。

一、新时期优化我国区域开放布局的

内在逻辑

党的二十大报告明确提出,要“优化区域开放布局,推进高水平对外开放,更好服务构建新发展格局”。区域开放布局是开放领域的基础性和全局性问题,优化区域开放布局既涉及不同地理板块开放的相互衔接,也涉及不同产业形态开放的协同发展。从全国来看,优化区域开放布局的核心是要统筹国内发展与对外开放,沿海、内陆、沿边协同开放,将高水平对外开放作为提升区域发展质量的有力抓手,实现对外开放与区域发展战略相结合,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。从区域层面来看,优化区域开放布局就是要引导各地区主动融入区域开放大格局,在找准自己功能定位的基础上,优化要素资源配置和开放功能分工布局,为开放发展培育新的动能和势能,为推动构建新发展格局提供有力支撑(张哲人、李慰,2023)。

1. 从基本作用看,优化区域开放布局是实现区域协调发展的必然选择

区域协调发展是我国经济社会工作的重要方面,现阶段我国区域发展不协调不充分问题仍然较为突出。我国对外开放从东部沿海起步,先后布局5个经济特区和14个沿海开放城市,进而形成沿海开放带。东部沿海地区凭借先发优势迅速发展成为我国对外开放合作的排头兵,依托珠三角、长三角重点城市参与全球分工合作,逐步成为全球价值链核心节点,中西部地区差距逐步扩大,这种差异化区域开放模式塑造了我国区域开放的空间布局(白光裕,2019)。当前,优化区域开放布局对开放提出了更高要求,不仅要巩固东部沿海地区和超大特大城市开放先导地位,还要发挥中西部和东北地区开放腹地优势,加快中西部和东北地区开放步伐,助推内陆地区成为开放前沿,推动沿边开发开放高质量发展。

2. 从发展目标看,优化区域开放布局是加快构建新发展格局的内在要求

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,构建新发展格局是立足实现第二个百年奋斗目标、统筹发展和安全的战略部署。从国际看,新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构和世界经济格局,逆全球化思潮抬头,需要通过更高水平对外开放提升国际竞争力,增强对国际循环的吸引力。从国内看,改革发展任务繁重,区域发展不平衡,需要优化开放布局打通国内大循环的堵点,增强国内大循环的内生动力和可靠性。优化区域开放布局就是要支持各地区结合自身比较优势,对内要形成产业合理布局、要素自由流动、通道相互衔接、平台错位发展的格局;对外要推动贸易投资自由化便利化,集聚全球优质生产要素资源,巩固我国在全球产业链价值链的位势。

3. 从根本要求看,优化区域开放布局是有效统筹发展和安全的重要支撑

统筹发展和安全是我们党治国理政的重要原则,随着外部环境的变化,统筹发展和安全面临多重挑战。从外部环境看,美西方遏制打压不断升级,军事挑衅、武力威慑、极限施压常态化,我国发展进入战略机遇和风险并存、不确定难预料因素增多的时期。但当前我国重要产业、关键产业链、科研机构等重大生产力资源主要集中分布在东部沿海地区,这种经济和产业布局存在安全风险敞口。一方面,优化区域开放布局是维护国家开放安全的需要,要通过优化区域开放布局拓展开放空间;另一方面,优化区域开放布局是维护国家发展安全的需要,要优化重大生产力布局,做好重大生产力资源战略备份,维护我国发展主动权。

二、区域开放指标体系构建及测度

1. 指标构建原则

优化区域开放布局是一项旨在促进各个地区经济社会协调发展的系统工程,不同区域承担了不同的职能和使命,评价某个行政单元在全国区域开放布局中的地位需要遵循客观性、差异性、全面性和可持续性原则。一是客观性,评价过程必须基于中立的立场,采取客观标准和方法,利用相关数据进行评估;二是差异性,评价行政单元在全国区域开放布局中的地位的目标,是为了下一步优化区域开放布局,需要综合突出行政单元的开放基础、开放优势和开放潜力,需要突出该地区在全国整体的优势和地位;三是全面性,评价过程应该涵盖多个维度和因素,结合区域开放布局的总体事项综合考虑,构建全面的指标体系;四是可持续性,不仅要考虑当前开放基础和开放能力,还要立足长远将未来的开放潜力纳入指标体系。

2. 评价指标体系构建

結合上述四大基本原则,本文从全球资源配置能力、国内市场辐射能力和区域发展带动能力三大维度出发,构建包含3个维度、10个具体指标在内的综合指标体系(表1)。

一是全球资源配置能力。全球资源配置能力体现了国家或地区参与国际大循环的深度和广度,涉及进出口贸易、双向投资、人员往来等多个方面,体现了国家或地区的全球影响力。强大的全球资源优化配置能力是构建新发展格局的固有属性,也是国家或地区承担更大国际责任的前提条件(裴长洪,2014;张克中、张文涛,2020),在当前百年未有之大变局加速演进、经济全球化遭遇逆流的背景下,全球资源配置能力显得尤为重要。为比较我国不同省份全球资源配置能力的差异,本文利用该省份进出口贸易、利用外资、对外投资、跨境人员流动在全国整体层面所占份额进行度量,这种度量方法的优势是能够集中反映核心指标在全国层面的相对位势,便于对不同地区的特殊性进行分析,体现客观性和差异性的重要原则。

二是国内市场辐射能力。国内市场辐射能力体现了某个地区在国内大市场的影响力和竞争力,是该地区区位优势和竞争优势的综合体现,反映了该地区对国内其他地区的吸引力、联动性和覆盖范围。强劲的国内市场辐射能力有助于经济增长和就业创造,提升市场辐射能力有助于在对外开放中形成国际化优势、经济社会综合实力优势、体制机制优势及区位优势等转化为资源配置优势,确保在国家实施扩大内需战略中建立优势。为体现不同省份在全国范围内市场辐射能力的差异,本文利用该地区旅客周转量、货物周转量、社会消费品零售占全国的比重作为度量指标,综合反映该地区的市场辐射能力。

三是区域发展带动能力。区域发展带动能力是依靠区域系统内部力量配置资源,实现经济社会可持续发展的能力,具有综合性、系统性、阶段性、动态性、可塑性和空间一般性等突出特征,也是区域发展基础和发展潜力的综合体现。在我国渐进式特征的对外开放和市场化导向的国内改革共同作用下,不同区域发展带动能力形成了差异,东部沿海地区积累了以外向型经济集聚要素和市场化改革优化环境带动经济快速起飞的成功经验,具备较强的区域发展带动能力(李兰冰、刘秉镰,2020)。区域发展带动能力决定了一个地区在未来全国范围内优化区域开放布局中所要承担的职能,经济规模大、内需充足、创新能力强的地区应当成为未来优化区域开放布局的排头兵和先行者。本文利用各地GDP、人口、专利在全国的占比,分析不同区域发展带动能力的差异。

3. 我国区域开放布局分析

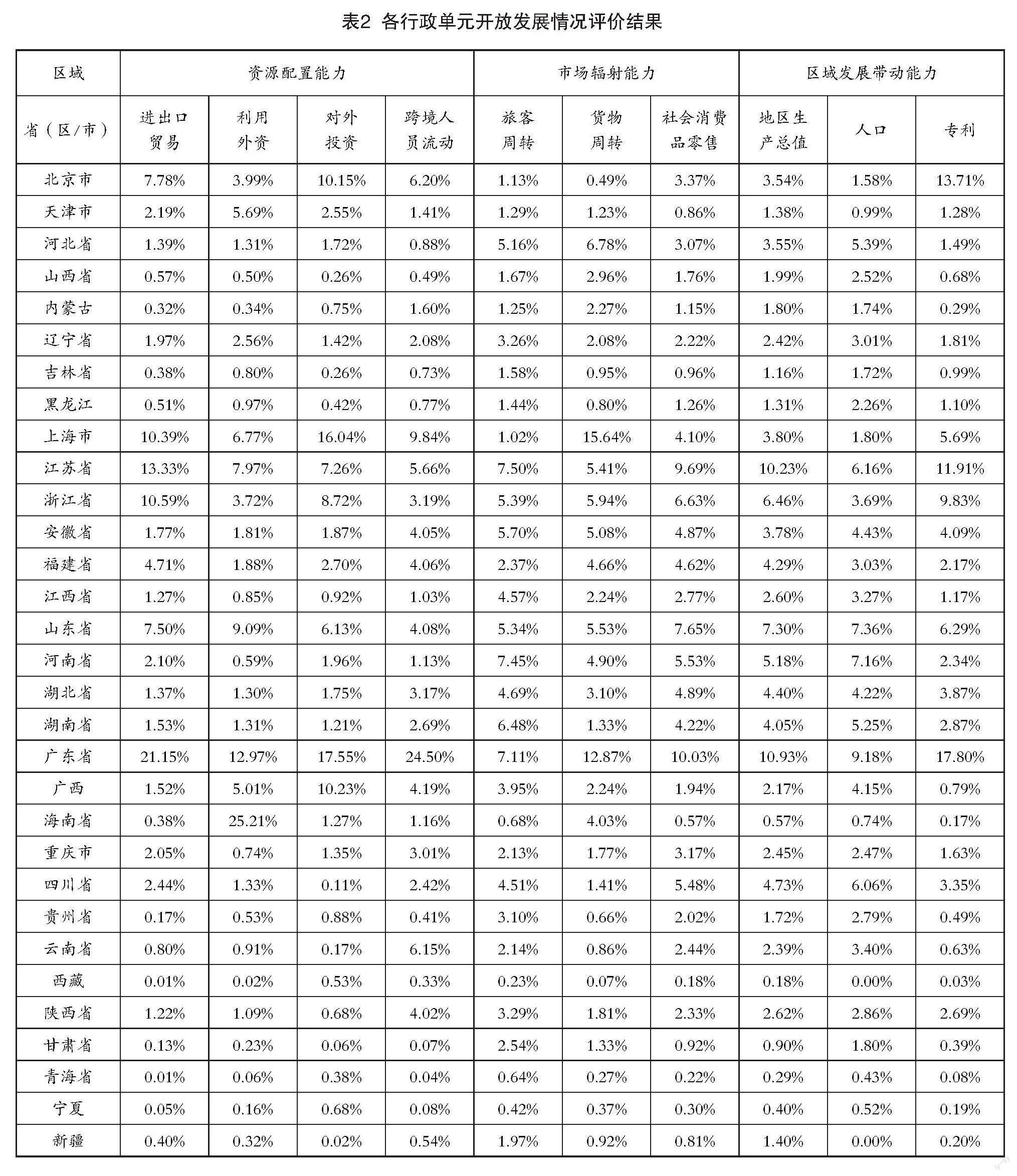

测定结果表明,我国对外开放从沿海地区起步,非均衡区域开放战略及递进式区域开放模式使得东部沿海经济发达地区在要素集聚和开放水平等方面处于领先地位。表2是对各省级行政单元在全国区域开放布局地位的整体评价结果,从资源配置能力看,广东、江苏、浙江、上海、北京和山东在进出口贸易占比、利用外资占比、对外投资占比等指标上表现最好,大幅领先于全国其他地区;云南和广西在跨境人员流动指标上表现较好。从市场辐射能力看,江苏、河南、广东、湖南、安徽、浙江等省份的旅客周转量指标以及上海、广东、河北、浙江、山东、江苏的货物周转量指标均处于全国前列,而广东、江苏、山东、浙江、河南、四川的社会消费品零售总额指标表现较好,综合来看,江苏、河南、广东、浙江的市场辐射能力较强。从区域发展带动能力看,东部沿海省份在地区生产总值、人口数和发明专利等指标的综合表现较强,河南、四川的部分指标处于前列。

整体来看,东部沿海地区的资源配置能力、市场辐射能力和区域发展带动能力处于第一档次,并且大幅领先于中西部和东北内陆地区,但部分中西部地区具备进一步扩大开放的潜力。广东、江苏、浙江、上海、北京的综合评价处于第一档次,其开放水平和开放深度均高于中部、西部和东北地区的其他省份,具有明显优势,这在很大程度上得益于其地理区位、交通条件、产业基础等条件。安徽、四川、湖北、湖南、河南在部分指标表现较好,未来仍有结合自身优势扩大开放的空间和潜力。当前,不同区域开放差异大的客观事实,与高水平对外开放有差距,与区域开放协调发展和构建新发展格局的要求不匹配,未来需要进一步优化区域开放布局,厘清不同地区在全国开放中承担的职能和使命,支持不同地区探索适合自身发展的特色开放之路。

三、我国区域开放的总体特征和定位

当前我国已形成“沿海+内陆+沿江+沿边”开放的总体格局,但区域开放不平衡特征仍然非常明显,东部地区是开放型经济的主要集聚地,开放形态由传统的商品和要素流动型开放转向制度型开放,开放动能更加丰富多元。

(一)区域开放格局梯度化

从开放格局看,区域开放布局具有梯度化特征。我国东部、中部、西部及东北地区开放型经济发展水平差异大,东部地区外贸进出口、利用外资及对外投资等领域的规模远高于中西部地区。

在外贸方面,东部地区外贸依存度显著高于全国其他地区,2009—2021年,东部地区外贸依存度从67.2%降至50%以下,中部地区从8%上升至13%,西部地区从9.7%微降至9%,东北地区保持在21%左右。在外资方面,2022年,东部地区依旧是我國吸收外资的主要地区,实际使用外资占全国实际使用外资的比重为85%,较2021年上升0.6个百分点;中部、西部地区实际使用外资占比分别为7.5%、6%,根据胡润百富《2022嘉兴经开·胡润世界500强》榜单,超300家世界500强企业在我国设立了地区总部,上海、北京、香港、广州、深圳、苏州、成都、天津、杭州、青岛是外资企业最青睐的地区。在对外投资方面,自2017以来,东部地区对外投资占比先降后升,西部地区先升后降,中部地区平稳上升,东北地区则继续下降。2021年,东部、中部、西部、东北地区对外直接投资占比分别为79.7%、10.9%、7.8%、1.6%。

(二)区域开放定位差异化

从开放定位看,区域功能定位具有差异化特点。东部、中部、西部及东北地区具备不同的开放基础、资源禀赋和发展潜力,在全国优化区域开放布局中也承担着不同的角色。东部地区是区域开放的先导,东部沿海地区拥有长三角、京津冀、粤港澳三大动力源和一批超大特大城市,区域开放优势突出、经验丰富,资金、信息、人才、技术集聚度高以及市场容量大的优势日益凸显,全球贸易中心、航运中心、金融中心和低碳高增值制造业中心建设步伐加快,是国内客流、物流、资金流、数字流、信息流积聚地,要继续支持以广东、江苏为代表的东部地区省份用好两个市场、两种资源,实现从“全球资源配置地”向“配置全球资源”转换,巩固东部地区在全国开放发展的引领作用。

中西部内陆地区外向型经济规模较小,受物流运输成本、资金、信息、人才等因素制约,外贸依存度低已经成为长期制约内陆地区经济持续快速发展的“短板”,要大力支持中西部内陆地区开放发展,择机将武汉、西安、成都、重庆等中西部核心城市打造为内陆开放高地。沿边地区是国际经贸合作的前沿地带,但沿边省份普遍存在企业偏少、产值偏低、配套基础设施不完善问题,与周边国家经济发展水平均不高。我国沿边地区与周边国家跨境合作处于较低水平,要支持沿边地区沿着“兴边富民”总体思路开展对外开放合作。

(三)区域开放层次加深

从开放层次看,从商品和要素流动型开放转向制度型开放。党的二十大报告提出“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”。传统的开放主要是商品、要素、服务的流动型开放,制度型开放是在经济发展过程中不断对标对表国际通行规则的必然选择,是包括规则、规制、管理、标准等在内的更高水平开放。新时期我国对外开放已经从传统的商品和要素流动型开放转向制度型开放,从学理上看,制度型开放与传统的开放模式存在显著差异,制度型开放具有透明、稳定和可预期的特征(江小涓,2022),更注重“边境”规则向“边境后”规则延伸(李大伟,2020),更强调统筹对接国际高标准经贸规则和参与国际经贸规则制定与重塑(刘彬、陈伟光,2022;戴翔、张二震,2019)。制度型开放奠定了未来一段时间区域开放布局的基调,也对区域开放布局提出了更高的要求。当前不同区域制度型开放水平仍需进一步提升,如在营商环境方面,中西部地区和东部地区仍有较大差距,根据全国工商联发布的2021年度“万家民营企业评营商环境”调查结果,我国营商环境排名前十位的城市(不含直辖市)分别是杭州、温州、苏州、深圳、宁波、青岛、南京、广州、长沙、成都;其中,前八位城市均位于东部沿海地区。

(四)区域开放动能多元化

从开放动能看,融入“一带一路”开放新动力。共建“一带一路”为我国当前优化区域开放布局增添了新动力,随着“一带一路”建设深入推进,我国区域开放布局正在发生深刻变化。一方面,融入“一带一路”成为沿江开放新动力。习近平总书记在全面推动长江经济带发展座谈会上明确指出,要推动长江经济带发展和共建“一带一路”的融合,加快长江经济带上的“一带一路”战略支点建设,扩大投资和贸易,促进人文交流和民心相通。

近年来,长江经济带沿线省市在积极探索有效共建“一带一路”新范式方面取得突出进展,长江黄金水道与沿江铁路枢纽实现联通,西部陆海新通道建设日益加快,重庆、成都、武汉、长沙、南昌、贵阳等内陆开放新高地涌现出来。长江经济带与“一帶一路”沿线国家的互联互通不断加强,地处长江黄金水道的重庆则通过“渝新欧”国际铁路联运大通道连接大西北、中亚及欧洲地区,加大与“一带一路”沿线国家间经济和贸易合作。另一方面,通过深度融入共建“一带一路”,开放后方正在转变为开放前沿,尤其是广大沿边地区正由开放的末梢变为开放的前沿,由边陲之地变为全方位对外开放格局的先手棋和排头兵,对外开放逐渐由“特区热”向“边贸热”转变(申桂萍 等,2021),东北地区作为中国融入东北亚区域合作的前沿和向北开放的窗口,随着共建“一带一路”倡议深化,其服务国家东北亚区域合作平台与机制的作用将更加明显。

四、优化区域开放布局面临的新情况新问题

随着世界百年未有之大变局加速演进,对外开放环境发生了深刻变化,我国发展进入战略机遇和风险并存、不确定难预料因素增多的时期。面对构建新发展格局的任务要求,当前区域开放布局显然难以适应统筹发展和安全的需要,优化区域开放布局也面临诸多新情况新问题,主要表现在四个方面:从外部看,关键核心领域安全风险大;从趋势看,制度型开放水平有待提升;从版块看,区域开放协调联动程度低;从动力看,区域战略支撑作用不明显。

1. 关键核心领域安全风险大

近年来,我国关键领域面临的外部风险正在上升。一方面,美西方国家推行以脱钩为基本导向的科技政策,重点管控前沿技术领域,瞄准科技“卡脖子”核心环节,通过将中国高科技企业或科研机构加入出口管制“实体清单”以及联合欧、日、韩等经济体打造排除中国的国际高科技联盟等方式,频繁在关键核心技术领域打压遏制中国,试图打压我国在新一轮科技革命中的先发优势。另一方面,粮食和产业链供应链安全风险加剧。乌克兰危机爆发以来,全球粮食供需紧张局面明显恶化,俄罗斯、乌克兰均是全球重要粮食出口国,两国大麦、小麦和玉米合计产量分别约占全球的19%、14%和6%,世界各国将保障粮食安全作为政策制定的底线,粮食、能源资源、关键产业链供应链等领域安全利益已经高于经济利益。

我国区域开放布局与当前外部环境变化不适应。从关键要素布局看,关系生存和发展的重大生产力资源尚未做好战略备份,重要产业、产业链、科研机构集中分布在东部沿海地区,这种经济和产业布局存在重大战略安全风险。从关键资源流通看,粮食、能源等区域产需不平衡的客观事实,对储备、流通提出更高要求,东部地区城市是我国能源消费的主要区域,但能源资源高度依赖外部供应,海洋资源开发尚处于起步阶段,中西部、东北地区和沿边地区促进矿产资源规模化集约化开发的能力不足,能源资源开采、加工技术相对落后影响了能源供给能力的提高。随着外部环境的复杂性不确定性上升,优化区域开放布局的紧迫性快速提升。

2. 制度型开放水平有待提升

对外开放是推动我国经济社会发展的重要动力,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放深刻体现了党中央对国内外政治经济环境变化及发展趋势的深刻把握,是建设更高水平开放型经济新体制的重要举措和新时代推进高水平对外开放的必然选择。

不同地区在推进制度型开放水平中的任务存在差异。东部地区的核心任务是对标国际高标准经贸规则,突出更深层次、聚焦“边境内”措施推进制度型开放,打造法治化、国际化、便利化营商环境,探索参与发达经济体市场竞争以提升制度话语权,积极测试CPTPP与DEPA等规则以加快高标准规则吸收转换等。内陆地区和沿边地区的重点是优化营商环境,在扩大开放上大胆探索,在外资市场准入、贸易自由化便利化、金融和服务业开放等方面学习借鉴东部地区的创新性政策措施。东北地区则要结合共建“一带一路”面向东北亚开放,推动贸易和投资自由化便利化,汇聚东北亚的高端要素,在区域层面推动构建互利共赢的开放型经济体系。

当前我国不同区域推进制度型开放的步伐和水平存在差异。在要素流动自由化便利化方面,上海借助自贸试验区和社会主义现代化建设引领区等开放势能叠加优势,加快打造成为国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接,江苏、浙江、广东等资本、人员、商品、服务“走出去”步伐明显加快。但西部地区开放型经济体制建设步伐仍较缓慢,东北地区营商环境、贸易投资自由化便利化水平仍有较大提升空间。

3. 区域开放协调联动程度低

优化区域开放布局的核心是巩固东部沿海地区开放先导地位,提高中西部和东北地区开放水平,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。在这个目标下,不同地区开放平台要有机衔接,主导产业要错位发展,这需要统筹开放平台的空间布局,探索将功能相近、区块相邻的开放平台进行整合,打造合理的开放平台体系,支持各地开放平台结合优势产业实现特色化、差异化发展。

当前区域开放协调联动程度低问题比较明显。主要表现在两方面:一方面,区域开放平台和载体缺乏有效协同。我国当前基本形成以自贸试验区为引领,以国家级重点开发开放试验区、国家级经济技术开发区、综合保税区为支撑,以跨境经济合作区和边境经济合作区为带动的全方位、立体化开放平台体系,但在平台体系内部,各个单元之间协调联动程度低,沿海、沿江、沿边、内陆不同类型自贸试验区间合作需要加强,沿海港口、内陆港和沿边口岸分工协作程度低。另一方面,行政区划壁垒和各种市场体制机制障碍仍较严重,各地区产业竞争和产业趋同现象较明显,不同行政单元外向型产业特色不够鲜明,在招商引资方面甚至存在无序竞争。

4. 区域战略支撑作用不明显

与区域战略有机对接、发挥区域战略的支撑作用是优化区域开放布局的重要实现方式。在区域战略的支撑下,要着力推动形成以“西部大开发、东北振兴、中部崛起、东部率先发展”四大区域板块为核心,以京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展区域重大发展战略和区域协调发展战略为骨架的区域开放新格局。如结合黄河流域生态保护和高质量发展战略,可以尝试在沿黄重点城市培育一批高质量开放合作载体,以生态保护为前提有序承接产业转移,探索上中游省份与下游省份开展“双向飞地”“共管园区”等跨区域合作模式,构建优势互补的绿色产业走廊。但需要看到的是,区域战略难以与区域开放布局有机协同,因为区域内部发展差距、同质化竞争等问题仍较严重,即使在长三角、珠三角等发展水平较高的地区,也存在同质竞争、重复建设、地方保护主义等问题。

五、优化区域开放布局的路径选择

优化区域开放布局要处理好一般开放和特色开放的关系。一方面,准确把握国际经贸规则发展的新趋势,按照国际高标准经贸规则积极扩大对外开放和深化国内改革,支持部分地区成为开放合作的排头兵;另一方面,注重发挥各地区独特资源优势、地缘优势和区位优势,实现差异化开放和个性化开放。

(一)高起点发展开放产业

一是推进开放型产业集群发展,既要鼓励本地龙头企业“内外兼修”,做好内部“集聚创新”,又要联系上下游“开枝散叶”,加强本地企业近地化协同发展,实现各区域适度错位发展。二是助力开放型产业裂变式突破,围绕核心产业和优势产业,加大精准招商力度,聚焦领航企业,规划招商引资清单,开展补充式、填空式招商引资,优化产业链、供应链和创新链进行协作分工格局。三是积极参与全球产业鏈、供应链、创新链重塑,推进RCEP高质量落地实施,加快与日韩和东南亚产业链、供应链、创新链深入融合。

(二)高质量打造开放平台

统筹推动自贸试验区、国家级经开区、高新区、综合保税区等开放载体建设,支持高能级开放平台探索在国家战略需要、国际市场需求大、对开放度要求高但其他地区尚不具备实施条件的重点领域进行制度创新。鼓励开放平台主动融入国家发展战略,加强与共建“一带一路”沿线国家产能合作,合理规划布局海外产业园区,高标准建设跨境经贸园区,创新外汇管理方式、跨境融资等业务,推动企业跨境经营便利化。

(三)高标准构建开放环境

突出更深层次、聚焦“边境内”措施推进制度型开放,构建高水平开放发展环境。落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度,对负面清单以外的外商投资,严格按照内外资一致原则管理,给予国民待遇,全面梳理负面清单之外的领域,单独针对外资设置准入限制措施,适度探索扩大外资开放领域。二是打造法治化、国际化、便利化营商环境,提升内外资企业服务水平,制定细化、量化的营商环境优化措施,构建公平竞争的市场环境。三是依托RCEP开展“数字+”领域创新,探索参与发达经济体市场竞争,提升制度话语权,积极测试CPTPP与DEPA等规则,加快高标准规则吸收转换。

[参考文献]

[1] 白光裕.中国区域开放战略的演进与成效分析[J].区域经济评论,2019(5):89-95.

[2] 戴翔.制度型开放:中国新一轮高水平开放的理论逻辑与实现路径[J].国际贸易,2019(3):4-12.

[3] 江小涓.江小涓谈学习中央经济工作会议精神体会之一:关于高水平开放、外贸外资和制度型开放[EB/OL].https://www.sppm.tsinghua.edu.cn/info/1007/8638.

[4] 李大伟.新发展格局下如何推进制度型开放[J].开放导报,2020(6):31-38.

[5] 李兰冰,刘秉镰.“十四五”时期中国区域经济发展的重大问题展望[J].管理世界,2020,36(5):36-51+8.

[6] 刘彬,陈伟光.制度型开放:中国参与全球经济治理的制度路径[J].国际论坛,2022,24(1):62-77+157-158.

[7] 裴长洪.全球经济治理、公共品与中国扩大开放[J].经济研究,2014,49(3):4-19.

[8]申桂萍,胡伟,于畅.中国沿边开发开放的历史演进与发展新特征[J].区域经济评论,2021(1):144-154.

[9] 张克中,张文涛.全球治理视域下的现代财政制度:理论与挑战[J].公共财政研究,2020(4):25-35.

[10] 张哲人,李慰.全方位优化区域开放布局[J].红旗文稿,2023(16):37-40.

Construction and Layout Optimization of Regional Opening Index System

Jin Ruiting, Zhang Wentao

(Institute of Foreign Economic Studies, China Academy of Macroeconomic Research, Beijing 100038)

Abstract: Optimizing the layout of regional opening up is the basic and overall issue of opening up in the new era, which involves not only the interconnection of opening up in different geographical sectors, but also the coordinated development of opening up in different industrial forms. Through the construction of a regional opening up index system, the layout of regional opening up is measured, and the data further reveals that China has formed an overall pattern of "coastal + inland + river + border" opening up, but the characteristics of regional opening up are still very unbalanced. The eastern region is the main agglomeration of open economy, and the form of opening up has shifted from the traditional opening up based on the flow of goods and factors to the institutional opening up. The driving forces for opening-up have become richer and more diverse. The gap between the eastern, central and western regions is still widening. We need to strike a balance between opening up in general and opening up with specific characteristics. On the one hand, we need to accurately grasp the new trend in the development of international economic and trade rules, actively expand opening up and deepen domestic reform in accordance with high-standard international economic and trade rules, and support certain regions in becoming the vanguard of opening up and cooperation. On the other hand, we should give full play to the unique resource, geographical and regional advantages of each region to achieve differentiated and personalized opening up.

Key words: Open Layout; Regional Development; Open Economy

(收稿日期:2023-11-02 責任编辑:罗建邦)