情感维度的中国城镇化进程研究:基于“人—地”情感联结的视角

2023-12-27陈浩章颖

陈浩 章颖

【基金项目】国家社会科学基金一般项目“中小城市人口收缩态势与城市更新策略研究”(22BRK026)成果。

摘要:城镇化进程中的流迁人口如何与城镇地点之间建立紧密的情感联结属于中国城镇化进程的情感维度,应构成新型城镇化政策实践和相关学术研究的重要内容。基于“地方依恋”理论,本文从“人—地”情感联结形成发展的观察角度解读情感维度的中国城镇化发展与演变历程。研究认为,情感维度的中国城镇化进程总体上经历了三个阶段:(1)以单位为中心的“人—地”情感联结建立与发展阶段(中华人民共和国成立至改革开放初期);(2)既有“人—地”情感联结削弱与淡化阶段(20世纪80年代至21世纪10年代初期);(3)新型多尺度“人—地”情感联结再建构阶段(党的十八大以来)。对处于“后单位时代”、面对城镇化进程中的大规模人口流动和城镇空间重组的当代中国而言,如何以各级城镇为“新乡土”构建相对紧密的“人—地”情感联结无疑是一项艰巨任务。基于此,有必要将推进情感维度的城镇化作为新型城镇化战略的重要组成部分,从增强“地方依赖”、推进“身份融入”、促进“社交联结”和孕育“地方认同”四个维度采取系统行动策略。

关键词:城镇化;新型城镇化;“人—地”关系;情感联结

【中图分类号】 TU984.2 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.06.006

引言

中华人民共和国成立至今,我国的城镇化已走过70多年历程。在此过程中,我国已由过去以农为本、以土为生、以村而治的“乡土中国”,转型为告别过密化农业、乡土变故土、城乡互动的“城乡中国”[1],正朝着“城市中国”进一步发展转型。理想状态下的城镇化是农村移民在生产生活、社会关系与文化观念等方面全方位融入城市的过程。然而,在改革开放初期,受城乡户籍制度的约束,大量进城农民难以获得落户城市的权利[2],成为城市中的“边缘群体”,城市认同与归属感缺失。即便是长期生活在城市的市民,也因为不断加速的空间重组运动而在城市中进行着规模空前的流动,面临着生产生活场景转换、与原社群脱离、新社群关系构建困难等问题,即难以迅速建立起对于所定居地区的认同感和归属感。这种情感上的游离状态虽在新型城镇化阶段得到了一定程度的改变,但仍然是相当一部分进城农民、城市原初居民在城镇地区生活体验的常态。总之,无论对于迁入城市的新移民,还是城市地区的原初居民,能否建立或重建与城市地点之间较为紧密的情感联结,都应当是城镇化的重要维度。而实现情感维度的城镇化,是相比于地域、职业与生活方式转变更为复杂艰巨的过程,应当引起我国学术界和政策制定者的重视。

不同于传统意义上农业人口转化为城镇人口、农业活动转化为非农业活动、农村地域转化为城市地域的过程[3],本文所探讨的情感维度城镇化主要指人们与城市及其所生活的地点/社区之间建立较紧密的“人—地”情感联结关系的过程,即告别故土而与新定居的城镇场所建立积极稳定的依赖感、归属感与认同感的过程。情感维度的城镇化未必和人口经济空间的城镇化进程共轭,也未必是一个稳步前进的过程,可能伴随着其他维度的城镇化过程而呈现较大的波动趋势。当前,我国城镇化研究多从人口迁移、地域空间结构和产业结构变迁等角度出发,情感维度并未进入研究的主流范畴。2013年中央提出“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”的新型城镇化目标,这一政策关注了快速城镇化进程中人们与农村乡土之间情感联结的保护与传承问题,而对进城农民如何在情感上融入城镇,城市市民如何适应大规模的城市空间重构运动,与城市地点、社区之间重建情感联结等问题仍然关注较少。2022年中国城镇化率已达65%,城镇化进入“以人民为中心”的质量提升阶段,即不仅要为人们创造高质量的物质环境,也要重视人们在城市的情感体验。构建一种市民为主体、城镇地域为“乡土”的新型“人—地”情感联结关系,是中国实现从“乡土国家”向“城市国家”深度转型的重要标志。本文尝试以“地方依恋”理论为基础,结合中国的独特国情,改造成适用于理解中国城镇化进程中“人—地”情感联结特征的分析框架,以此解析中华人民共和国成立以来不同时期城镇地区“人—地”情感联结的特征及其演变历程(限于篇幅,农村地区“人—地”情感联结演变不在本文研究范围),评析近十年间新型城镇化战略的实施对于重建城镇地区较为积极稳定的“人—地”情感联结的重要意义和可提升之处,最后从情感维度城镇化视角对优化我国新型城镇化战略提出若干建议。

一、基于“地方依恋”理论的“人—地”情感联结分析框架

在人文地理学、环境心理学等学科中,“人—地”情感联结指个体与地方之间积极的心理联系与情感纽带,是人—地互动的产物[4]。已有研究关于“人—地”情感联结的概念更多使用地方感[5]、地方依赖[6]、地方认同[7]和地方依恋[8]等表达方式,这些概念之间存在一定差异,但都描述了人与地方之间的積极情感[9]。其中,“地方依恋”理论已形成较为系统的研究成果,为解析“人—地”情感联结的形成和发展提供了可以参照的理论基础。

对“地方依恋”的探索最早可追溯至费雷德(Fried)就波士顿居民面对房屋拆迁和再安置压力的抵触心理研究[10],后来人文地理学家段义孚(Yi-Fu Tuan)使用“恋地情结”(topophilia)一词表达人对地方的恋地之情[11],地方依恋开始进入学者们的研究视野。历经50余年的发展,学术界对于地方依恋的结构与形成机制已形成丰富的认知。对于地方依恋的结构,存在一维论和多维论之分。一维论认为地方依恋是一个连续整体,如沙麦(Shamai)提出地方依恋是由生疏到愿意为地方牺牲的七个阶段所构成[12]。多维论则认为地方依恋由不同维度构成,如威廉姆斯(Williams)等提出由地方依赖和地方认同组成的经典二维结构[13],凯尔(Kyle)等人在二维基础上增加社交联结维度形成的三维结构论[14],以及经由其他学者进一步发展的四维[15]、五维[16]等结构论等。至于地方依恋因何形成,社会学研究多是从居住时长、亲友数量、社区参与度等社会因素角度寻找居民社区情感联结的解释[17];而环境心理学研究则侧重于从环境的物理特征与个体的心理认知来构建解释[18]。综合来看,社会因素(即社交因素)、物理环境(物理环境的功能性)和心理认知因素对于地方依恋的形成都具有一定的解释作用[19],而这些因素都较好地体现在了凯尔等提出的地方依恋三维框架中。

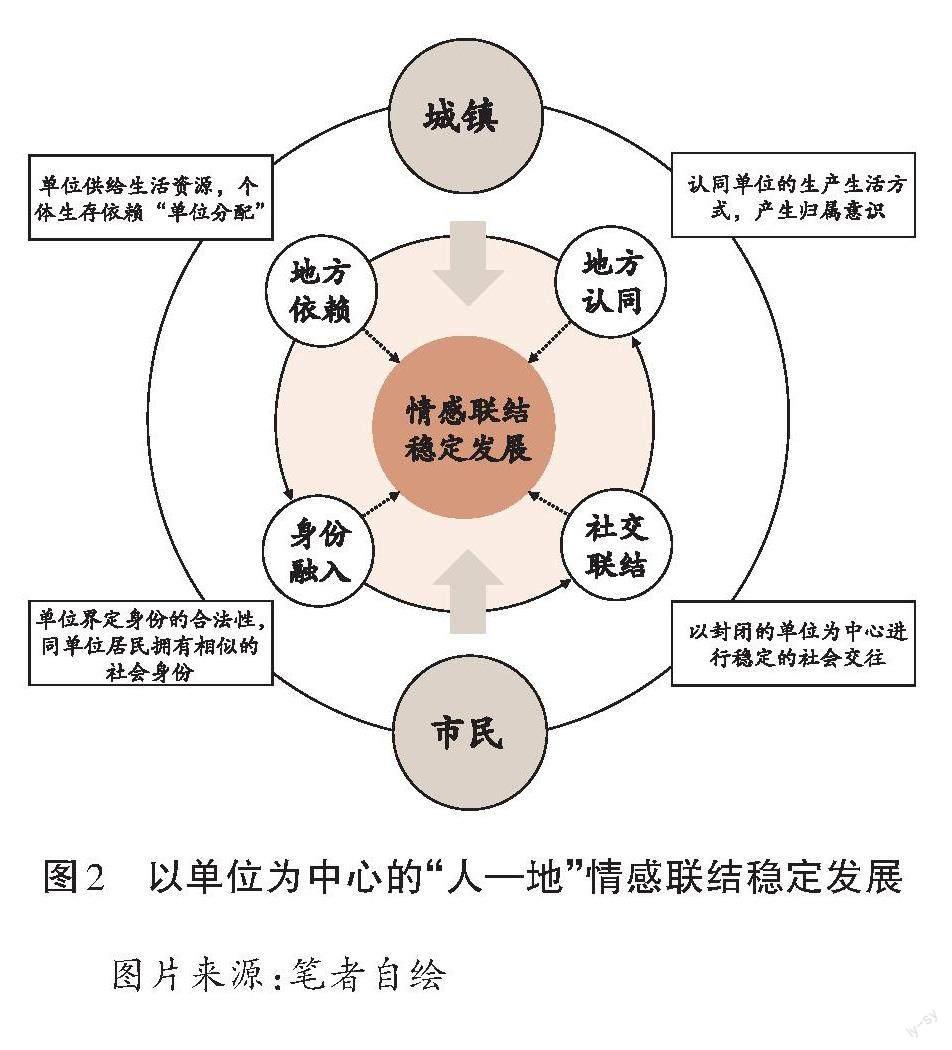

一般而言,个体融入城市并建立对于城市的情感联结,既受到居住时长、个人所建立的社会关系网络强度等社会因素影响,也会受到城市为个体生存发展提供的功能性支持等因素影响,在中国城乡二元结构体制下,能否获得城镇市民身份及公平享受城镇提供的公共服务是乡—城移民能否融入城镇并建立地方归属感的基本条件[20-21],因此本文将“户籍制度”的状态(落户门槛及是否捆绑公共服务)作为观察和分析中国城镇地区“人—地”情感联结形成发展的关键因素。除此之外,城乡二元土地管理、社会管理等制度也会直接或间接、不同程度地影响乡—城人口流动方式及农村移民在城镇地区的融入状况[22-23],但为了更加清晰地揭示“人—地”情感联结形成发展的基础逻辑,这些制度因素的影响将不会作为本文后续分析的重点。鉴于此,本文在凯尔等提出的“三维”框架上增加了“身份融入”维度,构建起由“地方依赖、身份融入、社交联结、地方认同”四维框架所组成的中国城镇化“人—地”情感联结特征分析框架(图1)。换言之,一个居民要与其居住的城市和地点形成较为稳定的情感联结,至少需要经历四个发展阶段: (1)“地方依赖”的形成。即城镇为进城农民和市民提供就业机会、住房保障、医疗教育等功能支撑,是“人—地”情感联结形成的物质基础。(2)“身份融入”的实现。即居民实现制度所认可的市民身份,公平享受城市提供的公共服务,并承担相应义务的权利。(3)“社交联结”的建立。即超越以血缘、亲缘和乡缘构建的传统社会关系网络,建构地缘、业缘、趣缘为纽带的现代社区或社团关系网络,实现与城镇社会网络的融合。(4)“地方认同”的形成。即人在认知层面上将“地方”纳入“自我”的一部分[24],表现为人们对城镇产生精神层面的强烈归属感与认同感,其重要基础除以上三个基础维度的实现外,还来自对地方事务的参与及按照自己意愿塑造地点的能力。通过这四个阶段,人与地方之间才可能形成较为稳固的情感联结,个人才真正实现从地域、职业、身份到情感维度的完全城镇化转型。

二、情感维度的中国城镇化发展演进历程解析

根据“人—地”情感联结形成的四维理论框架以及中国各个阶段城镇化的基本特征,本文将情感维度城镇化发展演进划分为三个阶段:(1)中华人民共和国成立至改革开放初期以单位为中心的“人—地”情感联结建立与稳定发展阶段;(2)20世纪80年代至21世纪10年代初期人口流动加剧和大规模城市空间重组过程中既有“人—地”情感联结的削弱和淡化阶段;(3)党的十八大以来实施新型城镇化战略推动的多尺度“人—地”情感联结重建阶段。

(一) 中华人民共和国成立至改革开放初期:以单位为中心的“人—地”情感联结建立和稳定发展

中华人民共和国成立初期,城乡流动未受限制,1954年的《中华人民共和国宪法》规定公民有居住和迁徙的自由。随着工业化的高速推进,大量农民涌入城市,带来农村粮食供应危机,同时加大了城镇资源供给的压力。为解决人口大量迁移带来的社会问题,国家在1958年颁布的《中华人民共和国户口登记条例》中对户口迁移登记手续做出限制,规定“公民由农村迁往城市,必须持有劳动部门的录用证明,学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入的证明”。此后,1958—1977年间陆续出台的户籍政策(如《关于减少城镇人口和压缩城镇粮食销量的九条办法》《公安部关于处理户口迁移的规定》等)进一步强化了从乡到城的人口流动迁徙限制,除按国家规定招收和分配的职工、学生,因病残和其他特殊情况投亲的人员等可在城镇落户[25],从乡到城人口的自发性迁移基本停滞,1958—1978年这20年间,中国城镇化率仅提高了1.67个百分点①。农民与市民处在各自的生存空间中,城乡由此形成了差异化、彼此分离的发展格局[26]。城市内部形成以市民为主体的一元化结构,在相对封闭的城乡空间格局中发展出了相对稳定的“人—地”情感联结系统。

从“人—地”情感联结形成的四维度来看(图2),这一阶段城市通过20世纪50年代的社会主义三大改造与合作化运动,形成了以单位为基本单元的空间组织模式[27]。在社会资源匮乏的环境下,单位成为社会成员获取劳动报酬、生活物资、社会福利与保障的唯一渠道[28]。据统计,1952—1978年间,城镇单位就业人数占总就业人数比重从64.5%上升至99.8%②,绝大部分城市人都被纳入到各类单位空间之中。个体的生存发展高度依附于单位,“单位依赖”也成为该时期城市居民地方依赖的主要表达形式[29]。在身份融入上,单位所控制的资源不仅限于有形的物质资源,还包括无形而重要的“制度身份”资源[30]。被纳入单位中的居民具有合法且一致的“单位人”和“城市人”的双重制度身份,同单位的居民往往是相互熟悉的同事或家属,平均主义理念下身份差异较小[31] 。加诸单位空间的一系列制度安排(住房、福利和社会身份等)使得人们的社会交往多存在于单位内部[32],单位成为一个个“没有陌生人的社会”[33]。这种相对封闭和熟悉的社会空间催生出了“单位人”特有的归属意识,在高度组织化的生产生活体系中,“单位人”形成了浓厚的“单位认同”与“单位情结”[34]。这种稳定且紧密的“人—地”情感联结从中华人民共和国成立一直延续至改革开放初期,直至20世纪90年代“单位制”瓦解,传统而又稳定的“人—地”情感联结才开始松动。

(二)20世纪80年代至21世纪10年代初期:城乡流动冲击下既有“人—地”情感联结的削弱和淡化

20世纪80年代以来,经济体制的转轨使城乡二元户籍管理的制度藩篱出现松动。1984年,《国务院关于农民进入集镇落户问题的通知》中允许申请到集镇务工、经商、办服务业的农民和家属自理口粮到集镇落户。此后,國家和各地政府陆续出台了多项户籍改革措施,农民被重新赋予了自由流动的权利[35]。制度松绑下中国涌现了人类历史上最大规模的城镇化现象[36],大规模的乡—城、城—城和城市内部人口迁移流动使城乡劳动力资源得到重新配置,与此同时,土地城镇化的加速和城市空间的大规模扩张重组,以及人、地两个维度的快速变迁,都对过去所形成的较为稳定的“人—地”情感联结系统造成冲击。

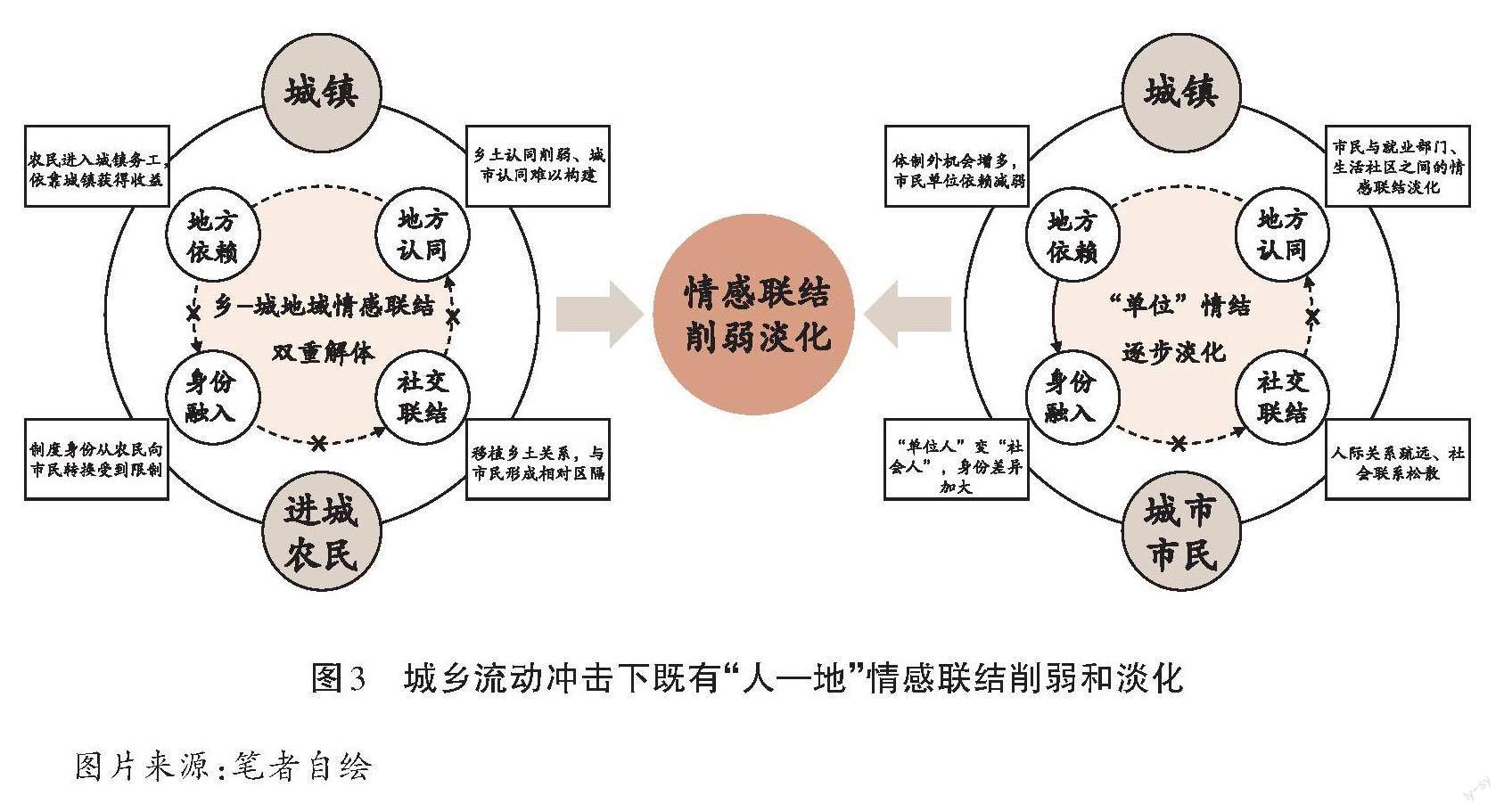

1. 进城农民对于乡—城地域情感联结的双重削弱

在传统乡村,农业生产方式与人口政策在一定程度上阻碍了农民的流动,农民以地谋生并形成了安土重迁、落叶归根的乡土价值观念[37]。改革开放后,家庭联产承包责任制的实施释放了农业剩余劳动力,城镇体制外经济的异军突起和市场经济的发展,吸引了越来越多的农民离开乡土进入城镇务工[38]。生产场景的转换使进城农民由原来对于乡土的功能依附转向对城镇的依赖。然而,在制度身份转换方面,尽管城乡户籍制度的改革给予了农民自由流动的权利,但从农民向市民的制度身份转换仍旧面临较高的门槛,造成大多数农民空有择城而入的自由,而无择地而居的权利[39]。数以亿计的农民工难以落户城市,致使我国常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率之间的差距不断拉大,形成了一种介于回归农村与彻底城市化之间的“半城市化”状态[40]。制度身份转换的阻滞导致“人—地”情感联结建立的后续阶段也难以有序运转——社交联结方面,进城农民往往聚居于城中村、工棚等边缘地带,在城市中移植和复制乡土社会关系[41],与同乡或进城农民同业者建立日常社交网络,而与城市市民相对区隔,形成所谓的社交关系和社会认同上的“内卷化”[42];无论是“农村人”的制度身份还是社交空间与市民的相对区隔,都暗示他们无法建立起与城市的情感联结,陷入了原有的乡土认同被削弱而新的城市认同又难以构建的“双重困境”之中。

2. 城市市民的单位情结逐渐淡化

改革开放后,市场经济的发展使单位在市民生产生活中的组织作用不断弱化[43]。一方面,社会自由资源扩大,单位之外的机会更加丰富;另一方面,单位的复合功能开始缩减,现代企业制度的改革剥离了大部分公有企业原有的社会保障职能,市民转而寻求体制外的发展机会,对单位的功能依赖减弱[44]。这表现在1995—2010年间,城镇单位就业人数占总就业人数比重从87.9%下降至55.3%,而与之相对的是持续攀升的城镇个体与私营就业人数③。单位制解体后,市民由集体组织中的“单位人”转为流动分散的“社会人”,所需承担的义务(如就业、购房、教育等)增加[45]。市民社会身份的获得更多依托市场竞争而非国家行政的再分配,群体内部分化加剧,身份差异加大[46]。与此同时,城市社会结构的解体重塑也在进行中,单位制下的“封闭社会”被流动的市场打破[47],加之个人住房市场的发展繁荣以及城市空间的扩张与重组,大量城市居民因城市改造、拆迁而搬离家园,成为城市内部移民。原先生产生活合一、相对均质的单位社区空间逐渐被多元异质化的现代居住小区所取代,原来因共同的生产生活经历所凝结而成的熟人社会转变为人际关系疏远、社会联系松散的陌生人社会[48]。在这一系列变化之下,市民与其就业部门、生活社区之间的情感联结逐渐淡化,并由此引发了对城市原住家园生活的怀旧与伤感性的“城愁”[49]。

总之,20世纪80年代至21世纪10年代初,中国社会从城乡二元及两个相对封闭和固守的社会系统状态转向到高度流动的形态,从“人—地”情感联结形成的四维结构来看(图3),中国城市过去所建立的稳定的“人—地”情感联结受到加速的人口流动、城市生产生活方式转型、城市空间与居住形态重构等进程的冲击而削弱和淡化。对于进城农民而言,身份融入成为其告别传统乡土认同、建立和城市情感联结的关键堵点;对于城市市民而言,由于单位解体及加速的空间重构造成的传统社交网络断裂而新型社交网络难以稳定建构成为关键的制约。两类人群在这一时期的城市中都面临着前所未有的归属危机和认同危机。

(三)党的十八大以来:新型城镇化战略的实施启动多尺度“人—地”情感联结的重建

2013年,中央城镇化工作会议提出“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的新型城镇化,从战略层面强调了城镇化中维系“人—地”情感联结的重要性。新型城镇化战略提出以来,国家加快推进农业转移人口市民化,分层次多举措推进新型城镇化建设,为“人—地”情感联结的修补和重建奠定了重要制度和物质环境基础。

1. “市民化”构成进城农民建立城镇认同的关键一环

新型城镇化以推进农业转移人口市民化为首要任务,在城镇功能建设和户籍制度改革上持续发力,为进城农民全面融入城市、建立城镇归属感打下基础。在功能建设上,稳步扩大进城农民就业岗位,加强农业转移人口劳动权益保护,同时强化面向农业转移人口的住房、教育、医疗等社会公共资源供给。在身份融入上,2014年国家在《关于进一步推进户籍制度改革的意见》中明确“取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型,统一登记为居民户口”,标志着我国“农业”和“非农业”的二元户籍管理模式即将退出历史舞台。近几年,国家持续出台多项户改措施,降低了绝大部分城市落户门槛,并大力支持农民落户及落户后的生计发展,如土地领域创新“地票”制度[50]、“两分两换”④等,鼓励愿意进城的农民有偿退出宅基地,带资产进城。对于未落户的流动人口,健全以居住证为载体的基本公共服务提供机制,推动社会福利获取与户籍身份“脱钩”[51]。在政策的持续推动下,各地户籍制度改革成效初显。以长三角三省一市城市群为例,2010—2020年间区域内大中小城市户籍人口规模均有显著增长,户籍人口与常住人口增速差距不断缩小,如以苏州、合肥等为代表的大城市在2000—2010年间的户籍人口年均增速比常住人口低3.18个百分点,而在2010—2020年间其户籍人口年均增速超常住人口0.63个百分点,表明城市外来人口户籍本地化进程不断加快(表1)。城镇功能完善和户籍制度改革使上一阶段进城农民与城市情感联结建立的最大堵点——身份融入障碍逐步得到破解,为新市民在城镇地区建立较为稳定的“人—地”情感联结关系提供了身份基础。

2.分层次多举措激发市民的家园情感

不同于过去以单位为中心所构建起的“人—地”情感联结,新型城镇化战略推动下的市民“人—地”情感联结再建是基于城镇、街区和社区等多尺度地点之上的,结合空间尺度差异分层次采取多样化措施。城镇层面,积极开展全域城市体检工作,综合评价城市总体发展建设状况并有针对性地制定对策措施[52],不断改善城镇人居环境、提升城市综合承载能力、加强信息技术在城市治理中的应用,打造宜居、韧性、智慧城市[53]。街区层面,通过微观尺度的城市体检与更新行动,保护街区历史风貌[54],补齐街区设施短板,如上海、北京等地推行15分钟生活圈建设,打通了公共服务的“最后一公里”[55]。社区层面,推动老旧小区改造,改变以往原初居民大規模搬迁的改造模式,严控大拆大建,在改善居住条件的同时保存一定比例的原生社会结构,营造居民熟悉的邻里生活氛围,从而强化社交联结[56]。在社区治理中,强化基层党建引领,激发市民参与社区治理的积极性与主体性,通过社区更新与社区治理的创新协同推进市民由“社会人”向“社区人”转变[57]。通过城镇、街区以及社区层面的功能建设、社会关系维系以及治理参与,激发人们的家园意识,增强对于城镇的归属感,重建市民的“人—地”情感联结。

总之,党的十八大以来新型城镇化举措的系统推进,使越来越多的进城农民获得了市民身份,城市建设、发展及治理活动中越来越关注社会关系的延续,尊重居民主体意愿及参与权利,这在很大程度上化解了上一阶段制约以城镇为乡土重建“人—地”情感联结的关键堵点(图4),为进一步形成积极稳定的城镇地方认同提供了制度和社会基础。

三、 高质量推进情感维度城镇化面临的困境与应对策略

党的十八大以来新型城镇化战略的实施,提高了城市的功能性、降低了身份融入的难度,也在一定程度上强化了新老市民的社交联结。但受制于我国户籍制度改革在不同区域推进时所面临的不同挑战以及日益频繁的城镇内部人口流动,要在城镇地区建立积极稳定的“人—地”情感联结仍面临较大的挑战。

(一)推进情感维度城镇化的现实困境

1. 城镇化中人口流向选择与户改力度形成错配

在顶层制度设计和地方政策响应的双重作用下,我国户籍制度改革呈现较大的区域差异[58]。当前国家主要以城市规模来调配不同地区的户籍改革力度,中小城市落户限制基本已经全面消除,在大城市及以上规模城市的户籍制度改革上,全面放宽Ⅰ型大城市落户条件,鼓励超大特大城市完善积分落户政策(表2)。在国家政策框架下,各地积极推动户改进程,譬如以江苏省为代表的经济强省拟在全省范围内(南京、苏州市区除外)全面取消落户限制政策,试行以经常居住地登记户口制度[59]。从实际操作来看,尽管超大、特大城市的积分落户政策的“高门槛”特征并未显著降低,但却没有减缓人口向超大、特大城市持续涌入的趋势,2020年长三角三省一市城市群流动人口总规模达4767.45万人,其中大量流动人口集聚于超大、特大城市,占区域流动人口总规模比重达66.82%⑤。户籍改革的力度差异与流动人口实际的地域选择客观上存在错配的情况,流动人口落户意愿较强的大城市往往落户难度较高[60],而户改力度足够大的城市往往未必是流动人口的意向首选, 不利于后续“人—地”情感联结的建构。

2. “人—地”情感联结再造受频繁的人口流动影响

近年来,我国城镇社区人居环境品质不断提升,强化了市民对城市社区的功能依赖,然而城市内部不断攀升的人口流动性,对以城镇为地域重建“人—地”情感联结形成了较大冲击。2000—2020年是各地城镇空间迅速扩展的时期,随着城市空间扩张与结构重组,城镇内部的人口空间分布经历着剧烈变动与重组,表现为近20年全国市辖区内人户分离人口数量的迅猛增长,由2000年的2332万人上升至2020年的11695万人,年均增长率高达20.08%⑥。人户分离式的市内人口迁移本质上是城镇功能空间和城市户籍相关的公共服务供给制度、地域认同差异矛盾作用的产物,说明在城市郊区或新城新区的功能性变得越来越强的同时,其公共服务水平(表现为户口含金量)和中心城区仍然存在明显落差,居民对于郊区或新区的认同仍未建立起来,因而会采取“迁居不迁户”的理性迁移方式。人户分离现象的普遍化,反过来也加大了市民与地方社区邻里形成良好的社交联结、并在此基础上孕育积极稳定的归属感与认同感的难度。

(二)高质量推进情感维度城镇化的行动策略

本文认为应该将推进情感维度的城镇化纳入新型城镇化战略的目标体系之中,针对当前我国城镇地区“人—地”情感联结重建的困境,基于本文提出的“人—地”情感聯结形成的四阶段模型,提出高质量推进我国情感维度城镇化的行动策略。

1.增强广大中小城市对农业转移人口的功能支撑

大城市因其庞大的劳动力市场吸引了大批农业人口流入,农民工为城市发展提供了动力,但人口的过度集聚同样带来公共资源不足、生活成本升高、外来人口融入困难等负面影响[61]。为解决大城市人口过多造成的市民化改革推进难题,应从区域协调发展的视角出发,以推动城镇体系优化与城市群发展为重点,提升中小城市对农业转移人口的吸纳能力[62]。通过在产业布局和公共投资上给予适当倾斜,增加广大中小城市的就业机会,提高其公共服务供给能力和社会治理水平,引导一部分农业转移人口向中小城市合理流动。总之,构建大中小城市协调发展的新格局,是中国尽快实现全面“市民化”任务目标的重要路径选择。

2.逐步解除户口与大城市公共服务准入权的捆绑机制

大城市积分落户门槛较高、情感维度城镇化实施难的关键在于其户口附着了公共服务准入权[63]。在快速城镇化时期,面对全面放开公共服务的压力,大城市普遍建立了利用户籍作为依据选择性供给和分配公共资源的机制,走上了一条既吸纳大量农业转移人口,享受人口红利,又逃避为他们提供公共服务责任的低成本、不可持续的城镇化道路[64]。这种户口与城市公共服务准入权的捆绑机制不仅导致相当一部分进城农民被排除在城市公共服务供给对象之外,也变相导致市民因户籍所捆绑的公共资源差异而选择“人户分离”式的市内迁移,阻碍了地方归属感和认同感的长期孕育。基于此,本文认为,随着大城市户籍改革进程的深入,应当通过居住证赋权,不断增强居住证的服务管理功能,使其成为“平权”载体,从而逐步解除大城市户籍与公共服务准入权之间的捆绑关系[65]。在大城市户籍改革上,可采取“化整为零、逐步推进”的策略,优先在新城新区和人口流失规模大、人口老龄化程度高的城市中心片区创新公共资源和公共服务供给政策,取消公共服务和户籍身份、住房产权等要素的捆绑,依据居住证为常住人口提供公共服务;在一些“迁居不迁户”、人口流入比较集中的片区,要加大优质公共服务的供给,提升城市治理水平,增强居民对郊区的地域认同,减少因户口“含金量”差异而产生的人户分离现象。总之,通过上述户籍制度和社会治理方式的变革,从根本上破解过去所设置的、存在于城市间及其内部辖区间的身份藩篱,让所有居民都享受公平的“城市人”待遇,为其形成积极稳定的城市归属感和认同感创造条件。

3.关注新市民的社会融入和城市原有社会网络的保护

有关地方依恋的研究表明,熟悉稳定的邻里网络是“人—地”情感联结形成的基础[66]。因此,要积极促进新、老市民间睦邻关系的建立,培育社区社会资本,构建普遍信任、互惠合作的人际关系及其支持网络[67]。一方面,缩小进城农民与城市市民的社交距离,使廉租房、公租房等政策性保障房更接近城区,或打造“混合型社区”,通过实时在场式交往,消除农民工与市民的空间隔离,促进新市民的社会融合[68]。另一方面,针对市民因社区更新造成的邻里关系解体、人际交往缺失等问题,应重新审视居民在社区更新中的社会交往需求,在城市更新中设置强制性的最低原初居民保留比例要求,避免人口大规模腾迁及由此造成的社会关系网络断裂,营造相对稳定的居住环境和社交关系圈。譬如,南京在小西湖片区的更新中充分尊重居民的搬迁意愿,以“院落或幢”为单元进行搬迁和修缮,在更新后保留了近一半原初居民(保留370户/总共810户),市井生活的烟火气与街区的情感记忆得到较好的留存[69]。总之,面对人口流动性和城市空间重构运动带来的冲击,保存传统社会网络,发展以地缘、业缘和趣缘为纽带的新型社会网络,是推进情感维度城镇化进程的重要一环。

4.提升城市事务的公众参与和增强城市特色

地方认同的形成标志着个体与地方产生关联,地方的发展也意味着个人的发展,因此对地方发展更具责任感的居民往往拥有较高的地方认同感[70]。在城镇化中重建认同,需要激发居民参与城镇建设与治理的积极性,打通新老市民参与城镇公共事务的渠道,在城市体检、城市更新、完善社区建设等工作中向居民赋权,提升其决策地位。譬如,南京在小西湖片区的社区更新过程中定期举行居民议事会,畅通民意诉求渠道,让居民充分参与到社区更新的设计实践中,消弭政府管理与基层治理、精英规划与公众需求之间的隔阂[71]。除强化公众参与外,保留符合居民生活习惯的空间环境、继承城镇风貌等均可延续并提升居民对城镇的情感[72]。城市规划设计应充分挖掘“人—地”情感联结的空间依附要素,识别蕴藏在地方环境变迁背后的传统文化与场所基因,通过保留具有地方特征的建筑样式与空间尺度、打造传统街巷空间与供居民交流的公共空间等设计手段,营造地域性语境、强化场所精神,从而达到维系城镇记忆的目的,使城镇成为居民情感的场所依托。

结语

中华人民共和国成立70余年,走出了一条具有中国特色的城镇化道路。从情感维度透视中国的城镇化历程,发现其总体上先后经历了“人—地”情感联结稳定发展和削弱淡化阶段,并且随着新型城镇化战略的实施、城镇功能的完善与户籍制度改革的深化,城镇地区“人—地”情感联结弱化趋势得到一定缓解和局部修复。当前,中小城市吸引力不足、大城市身份融入门槛高、人口空间流动空前加速、邻里环境变动频繁、社会关系疏远等方面的挑战依然存在。我国从乡土文明时代全面迈入城市文明时代的重要标志是以各级城镇为“新乡土”建立城镇居民积极稳定的“人—地”情感联结关系,从本文提出的“人—地”情感联结建构四阶段模型来理解,需要重点破解四个方面的难题:(1)强化中小城市的功能建设,以构建均衡合理的人口空间格局,引导部分进城农民在中小城市实现新的家园梦;(2)以更大力度逐步放开大城市落户限制,强化居住证的服务管理功能,逐步推行以常住人口为对象全面提供公共服务,让户籍身份不再成为人们融入城市、享受城市公共服务和参与城市治理的藩篱;(3)通过在城市更新中设置原初居民最低比例强制性要求、倡导混居模式等多元举措,在流动社会中维系一定规模的原生社会关系网络,支持培育以地缘、趣缘、业缘为基础的新型社群关系,在城市中编织高密度的社交网;(4)强化城镇公共事务中的居民参与并在城市规划中突出地方特色,重建人们对于城镇的认同感与归属感。

从世界城镇化发展的经验来看,中国城镇化进程道远且长,这意味着推进情感维度城镇化即以城镇为“乡土”重建“人—地”情感联结仍是一个长期的命题。以人文地理学为基础的地方依恋理论强调人对所处地方的情感,有助于弥补传统经济学、地理学、城市规划学及其他相关领域“人文关怀”的不足,为新型城镇化背景下促进新移民融入城市、重建原初居民的地方归属感和认同感,从而实现更深层次的“人的城镇化”提供了更广阔的人本化思维,具有深刻的理论价值与现实意义。中国未来的城镇化道路需要更加关注人的情感需求,有必要将“人—地”情感联结的紧密度作为评价城镇化发展水平的重要标准,定期采集“人—地”情感联结评价指标,定期评估和监测城市“人—地”情感联结水平及其发展变化,将结果反馈于城市规划建设与城市治理等工作中,以更加人性化的规划、建设和治理,促进城市成为各类人群共享的发展繁荣之地和情感歸属之地。

参考文献:

[1] 刘守英、王一鸽:《从乡土中国到城乡中国:中国转型的乡村变迁视角》[J],《管理世界》2018年第10期,第128-146、232页。

[2] 纪竞垚、刘守英:《代际革命与农民的城市权利》[J],《学术月刊》2019年第7期,第43-55页。

[3] 许学强、周一星、宁越敏:《城市地理学》[M],高等教育出版社,2009年,第31页。

[4] Lynne C. Manzo, “Beyond House and Haven: Toward a Revisioning of Emotional Relationships With Places” [J], Journal of Environmental Psychology, 2003, 23(1): 47-61.

[5] John Brinckerhoff Jackson, A Sense of Place, A Sense of Time [M], London: Yale University Press, 1994:89-90.

[6] N. Stokols and S. Shumaker, “People in Places: A Transactional View of Settings” [A], in Cognition, Social Behavior and the Environment, J. Harvey (ed.), New Jersey: Erlbaum, 1981.

[7] Harold M. Proshansky, Abbe K. Fabian and Robert Kaminoff, “Place-identity: Physical World Socialization of the Self” [J], Journal of Environmental Psychology, 1983,1 (3): 57-83.

[8] Daniel R. Williams and J. Vaske, “The Measurement of Place Attachment: Validity and Generalizability of a Psychometric Approach” [J], Forest Science, 2003, 49(6): 830-840.

[9] 朱竑、刘博:《地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示》[J],《华南师范大学学报(自然科学版)》2011年第 1期,第1-8页。

[10] Marc Fried, Grieving for a Lost Home [M], New York: Basic Books, 1963: 151-171.

[11] Yi-Fu Tuan, Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitude, and Values [M], New York: Columbia University Press, 1990.

[12] Shmuel Shamai, “Sense of Place: An Empirical Measurement” [J], Geoforum, 1991, 22(3): 347-358.

[13] 同[8]。

[14] Gerard Kyle, Alan Graefe and Robert Manning, “Testing the Dimensionality of Place Attachment in Recreational Settings” [J], Environment and Behavior, 2005, 37(2): 177.

[15] Bradley S. Jorgensen and Richard C. Stedman, “Sense of Place as an Attitude: Lakeshore Owners Attitudes Toward Their Properties” [J], Journal of Environmental Psychology, 2001, 21(3): 233-248.

[16] William E. Hammitt, Erik A. Backlund and Robert D. Bixler, “Place Bonding for Recreation Places: Conceptual and Empirical Development” [J], Leisure Studies, 2006, 25(1): 17-41.

[17] John D. Kasarda and Morris Janowitz, “Community Attachment in Mass Society” [J], American Sociological Review, 1974, 39(6): 328-339.

[18] 同[8]。

[19] Setha M. Low and Irwin Altman, Place Attachment: A Conceptual Inquiry [M], New York & London: Plenum Press, 1992: 1-12.

[20] 熊景维、钟涨宝:《农民工市民化的结构性要件与路径选择》[J],《城市问题》2014年第10期,第72-77页。

[21] 邓秀勤、朱朝枝:《农业转移人口市民化与地方依恋:基于快速城镇化背景》[J],《人文地理》2015年第3期,第85-88、96页。

[22] 刘守英:《土地制度与中国发展》[M],中国人民大学出版社,2018年,第33-35頁。

[23] 吴蓉、黄旭、刘晔、李志刚、刘于琪:《地方依恋对城市居民社区参与的影响研究——以广州为例》[J],《地理科学》2019年第5期,第734-741页。

[24] 庄春萍、张建新:《地方认同:环境心理学视角下的分析》[J],《心理科学进展》2011年第9期,第1387-1396页。

[25] 国务院:《国务院批转公安部关于处理户口迁移的规定》[DB/OL],1997年1月1日,http://gaj.changchun.gov.cn/xxgk/zcwj/201505/t20150504_1280733.html,访问日期:2023年11月14日。

[26] 刘俊杰:《我国城乡关系演变的历史脉络:从分割走向融合》[J],《华中农业大学学报(社会科学版)》2020年第1期,第84-92、166页。

[27] 陈鹏:《社会转型与城市社区的重建》[J],《重庆社会科学》2011年第7期,第36-42页。

[28] 孙立平、王汉生、王思斌、林斌、杨善华:《改革以来中国社会结构的变迁》[J],《中国社会科学》1994年第2期,第47-62页。

[29] 刘天宝、柴彦威:《中国城市单位制研究进展》[J],《地域研究与开发》2013年第5期,第13-21页。

[30] 孙立平:《“自由流动资源”与“自由活动空间”——论改革过程中中国社会结构的变迁》[J],《探索》1993年第1期,第64-68页。

[31] 陶宇、高萌:《生活史演变视域下的单位制与“单位人”关系探讨》[J],《福建论坛(人文社会科学版)》2018年第3期,第57-63页。

[32] 揭爱花:《单位:一种特殊的社会生活空间》[J],《浙江大学学报(人文社会科学版)》2000年第5期,第73-80页。

[33] 李汉林:《中国单位社会:议论、思考与研究》[M],中国社会科学出版社,2014年,第5页。

[34] 田毅鹏:《单位制度变迁与集体认同的重构》[J],《江海学刊》2007年第1期,第118-124页。

[35] 刘守英:《中国式城乡二元结构》[DB/OL],2010年2月3日,https://www.wenmi.com/article/pve32x03rxof.html,访问日期:2023年11月14日。

[36] 陈明星、叶超、陆大道、隋昱文、郭莎莎:《中国特色新型城镇化理论内涵的认知与建构》[J],《地理学报》2019年第4期,第633-647页。

[37] 费孝通:《乡土中国》[M],人民出版社, 1984年,第42页。

[38] 辜胜阻、李正友:《中国自下而上城镇化的制度分析》[J],《中国社会科学》1998年第2期,第60-70页。

[39] 曾国军、徐雨晨、王龙杰、钟淑如:《从在地化、去地化到再地化:中国城镇化进程中的人地关系转型》[J],《地理科学进展》2021年第1期,第28-39页。

[40] 王春光:《农村流动人口的“半城市化”问题研究》[J],《 社会学研究》2006年第5期,第 107-122、244页。

[41] 江立华:《城市性与农民工的城市适应》[J],《社会科学研究》2003年第5期,第92-96页。

[42] 同[40]。

[43] 田毅鹏、吕方:《单位社会的终结及其社会风险》[J],《吉林大学社会科学学报》2009年第6期,第17-23页。

[44] 同[31]。

[45] 王宁:《后单位制时代,“单位人”转变成了什么人》[J],《學术研究》2018年第 11期,第46-54、177页。

[46] 李路路、冯泽鲲、唐丽娜:《阶层结构变革与国家治理体系创新》[J],《社会学评论》2020年第3期,第63-71页。

[47] 唐慧玲:《现代性语境下的后单位制社会整合》[J],《海南大学学报(人文社会科学版)》2012年第2期,第63-68页。

[48] 艾大宾:《我国城市社会空间结构的演变历程及内在动因》[J],《城市问题》2013年第1期,第69-73页。

[49] 胡小武:《中国式“城愁”:形成及其纾解》[J],《河北学刊》2016年第4期,第178-183页。

[50] 黄美均、诸培新:《完善重庆地票制度的思考——基于地票性质及功能的视角》[J],《中国土地科学》2013年第6期,第48-52页。

[51] 梁土坤:《流变与冲突:居住证制度的演进逻辑与发展方向》[J],《社会政策研究》2022年第4期,第74-86页。

[52] 石晓冬、杨明、王吉力:《城市体检:空间治理机制、方法、技术的新响应》[J],《地理科学》2021年第10期,第1697-1705页。

[53] 雷维群、徐姗、周勇、韦波、朱里莹:《“城市双修”的理论阐释与实践探索》[J],《城市发展研究》2018年第11期,第156-160页。

[54] 张松:《城市生活遗产保护传承机制建设的理念及路径——上海历史风貌保护实践的经验与挑战》[J],《城市规划学刊》2021年第6期,第100-108页。

[55] 张乐敏、张若曦、黄宇轩、刘丽芳:《面向完整社区的城市体检评估指标体系构建与实践》[J],《规划师》2022年第3期,第45-52页。

[56] 赵楠楠、刘玉亭、刘铮:《新时期“共智共策共享”社区更新与治理模式——基于广州社区微更新实证》[J],《城市发展研究》2019年第4期,第117-124页。

[57] 张邦辉、吴健、李恬漩:《再组织化与社区治理能力现代化——以成都新鸿社区的实践为例》[J],《中国行政管理》2019年第12期,第65-70页。

[58] 李沛霖:《户籍制度改革区域差异对人口流动影响研究》[J],《人口与发展》2021年第6期,第36-50页。

[59] 中共江苏省委、江苏省人民政府:《关于促进经济持续回升向好的若干政策措施》[DB/OL],2023年9月3日,http://www.jiangsu.gov.cn/art/2023/9/3/art_37384_11002980.html,访问日期: 2023年9月13日。

[60] 程郁、赵俊超、殷浩栋、 伍振军、孙成龙、揭梦吟:《分层次推进农民工市民化——破解“愿落不能落、能落不愿落”的两难困境》[J],《管理世界》2022年第4期,第 57-64、81、5页。

[61] 史敏:《大城市农民工的阶层与社会融入研究》[M],中国社会科学出版社,2022年,第10页。

[62] 辜胜阻、郑超、曹誉波:《大力发展中小城市推进均衡城镇化的战略思考》[J],《人口研究》2014年第4期,第19-26页。

[63] 陈波、张小劲:《城市户籍制度改革的困境与突围——来自深圳的经验启示》[J],《深圳大学学报(人文社会科学版)》2017年第3期,第38-45页。

[64] 邹一南:《“体制内改革”还是“体制外发展”?——大城市户籍制度改革的路径选择》[J],《当代经济研究》2020年第1期,第74-82页。

[65] 谢宝富、田星雨:《超大城市的基本權益型居住证:制度功能与限度》[J],《北京行政学院学报》2023年第2期,第58-66页。

[66] 常江、谢涤湘、陈宏胜、吴蓉:《城市更新对居民社区依恋的影响:基于广州新老社区的对比研究》[J],《现代城市研究》2019年第9期,第67-74、96页。

[67] 杨贵华:《社区共同体的资源整合及其能力建设——社区自组织能力建设路径研究》[J],《社会科学》2010年第1期,第78-84、189页。

[68] 景晓芬:《居住空间模式对农民工城市融入的影响》[J],《城市问题》2018年第6期,第80-87页。

[69] 韩冬青:《显隐互鉴,包容共进——南京小西湖街区保护与再生实践》[J],《建筑学报》2022年第1期,第1-8页。

[70] Paul Morgan, “Towards a Development Theory of Place Attachment” [J], Journal of Environment Psychology, 2010 (30): 11-22.

[71] 吴翔华、冯洁玉:《社区营造视角下居住性历史街区更新治理探索——以南京小西湖项目为例》[J],《上海城市规划》2022年第5期,第125-130页。

[72] 黄向、吴亚云:《地方记忆:空间感知基点影响地方依恋的关键因素》[J],《人文地理》2013年第6期,第43-48页。

注释:

①数据来源:《中国统计年鉴(1999)》。

②数据来源:《中国劳动工资统计资料:1949—1985》。

③数据来源:《中国劳动统计年鉴(1996—2011)》。

④“两分两换”:将宅基地与承包地分开、农房搬迁与土地流转分开,以承包地换股、换租、增保障,推进集约经营,转变生产方式;以宅基地换钱、换房、换地方,推进集中居住。

⑤数据来源:《中国人口普查分县资料—2020》。

⑥数据来源:《中国人口普查分县资料—2000》《中国人口普查分县资料—2010》《中国人口普查分县资料—2020》。

作者简介:陈浩,南京大学建筑与城市规划学院副教授。章颖,南京大学建筑与城市规划学院硕士研究生。

责任编辑:陈丁力