从学科大概念出发 走向化学学科理解

2023-12-25胡先锦孙栋梁

胡先锦 孙栋梁

摘要: 基于化学学科大概念和化学学科理解内涵的解读,依据《义务教育化学课程标准(2022年版)》的教学要求,从解读“物质变化与转化”大概念内涵出发,确定“蜡烛的故事”单元主题,结合教材内容和学情基础确立单元教学目标,设计教学环节和基本探究问题,生成真实情境下的驱动性任务,展开协作式学科实践活动,制定表现性评价量规,以真实问题的解决促进学生化学学科理解,落实“教学评”一体化的教学理念。

关键词: 学科大概念; 化学学科理解; 单元教学; 初中化学

文章编号: 10056629(2023)11003906 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

发展学生核心素养就要积极开展“素养为本”的教学,持续增进学生学科理解。但是“理解”不等同于“知道”,不是知识的回忆重复或简单再现,而是智慧地使用知识[1],把所学知识迁移到新的环境中去应用。什么样的学科知识才是最具有学科价值和强迁移性的呢?无疑是學科大概念。为此,本文拟结合学科大概念的理论学习和教学设计进行初步探讨,展开协作式实践活动,更好地促进学生的化学学科理解。

1 大概念与学科理解的基本内涵

1.1 大概念与化学学科大概念

学科事实一般是结果性的、公共性的既往知识,是具体的、零散的、固定的,是惰性的、难以进行迁移和应用的;“事实本身真的一无所有,唯有当它与其他事实建立关系的时候,当它情境化的时候,它才能获得其事实性”[2]。对任何一门学科而言,都必然存在着一些处于学科中心地位的“少而重要的概念”,是特定学科中最基础、最根本、具有核心扩散力的概念,即学科大概念(Big Ideas)。学科大概念是指反映学科本质,具有高度概括性、统摄性和迁移价值的概念性知识[3]。

于学科而言,化学学科大概念是处于化学学科体系中心的、反映学科本质(本源)的思想和观念,具有高度概括性、广泛迁移性和强解释力等特征,能够帮助学习者建构化学观念,形成化学学科思维方式和方法,树立正确的科学价值观。吴星教授研究认为,化学学科大概念包括物质组成与结构、物质变化与转化、物质性质与应用、物质变化与能量等内容,并进行了较为详细的解读,如“物质变化与转化”大概念可包括在一定条件下物质能发生化学变化,化学变化有新物质生成并往往伴随有能量的转化;化学变化遵循一定的规律,化学变化是可调控的;实验探究是认识化学变化的最常用方法[4]等。

1.2 学科理解与化学学科理解

20世纪末,威金斯和麦克泰等学者先后提出“为理解而教”理念,认为理解就是能灵活地表达和表现自己所知的,是“学习者能够智慧而有效地使用知识和技能的过程和结果”[5]。当学科与“理解”交融,就有了“学科理解”。学科理解就是运用学科思维解决真实问题、认识并创造世界的过程,是人们面临真实的学科问题和日常生活问题时能够“以学科专家的方式去思考”[6]。学科理解具有过程性、发展性、差异性、个体性等特点,是持续伴随一个人的终生而不断发展和变化的。

在教师与化学教学层面,化学学科理解是指教师对化学学科知识及其思维方式和方法的一种本原性、结构化的认识,不仅是对化学知识的理解,还包括对具有化学学科特质的思维方式和方法的理解。化学学科理解的教学价值在于凝练学科本原性问题、建构概念的层级结构和抽提认识视角[7]。在学生和化学学习层面,化学学科理解是学生运用化学学习方法构建结构化知识,形成化学本质认知和化学学科思维,认同化学学科的育人价值和社会意义,运用化学知识和思维去认识自然世界,从化学视角去探究、分析和解决与化学相关的问题或社会议题[8]。

2 基于学科大概念的“蜡烛的故事”单元教学设计与实践

单元教学是介于宏观课程与微观课时之间的中观过程,向上兼顾课程总体目标与课程结构,向下合理协调不同课时之间的学科认知逻辑或教学逻辑[9]。基于学科大概念的单元教学,是教师依据对某一个或某些具有联系的学科大概念的理解,结合学生认知基础和认知特点,对课程标准、教学内容和教学资源等进行分析、整合、重组和重构,形成在大概念统领下的、相对完整的教学主题;随后,创设真实探究情境,生成劣构性探究问题,在多个连续课时(或大课时)中引领学生进行协作式学科探究、亲历科学实践;在真实问题解决中,促进化学内容结构化建构和迁移性应用,指向学生个人意义、经验、思想的持续生长。

2.1 解读化学学科大概念,确定单元教学主题

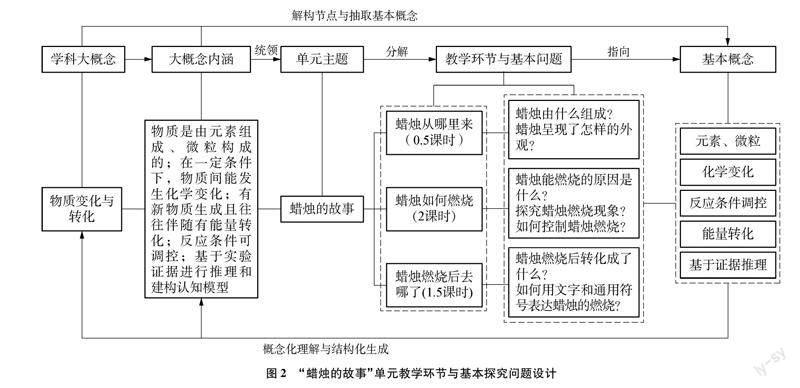

根据《义务教育化学课程标准(2022年版)》中“化学观念”的基本内涵[10],决定从“物质变化与转化”大概念出发,结合教材内容及学生化学“零基础”现状,确定“蜡烛的故事”这一单元教学主题。以课程标准内容与教学要求,解构本单元的大概念节点,主要包括:一定条件下物质间能发生化学变化,反应条件是可以调控的,化学变化中有新物质生成且往往伴随能量的变化,化学变化中元素不变,基于实验证据进行推理和建构化学认知模型。涉及的化学基本概念包括元素、化学变化、能量、基于证据推理等。

就教学而言,本单元可以作为九年级化学学科内容的起始单元,具备对整个九年级化学学习的重要承接功能和辐射功能。因此,依据课程标准要求,结合学生认知基础,形成单元学习目标的多维解构与概念内涵解析的BCMAP图(见图1)。在对教材内容进行重组架构的基础上分为“蜡烛从哪里来”“蜡烛如何燃烧”“蜡烛燃烧后去哪了”三个教学环节,以蜡烛为探究对象,从真实生活情境出发,侧重从科学认识和科学实践两个维度推进,引领学生初步认识和理解元素、化学变化等基本概念,从而形成单元总体目标和具体学习目标。

(1) 单元总体目标:以蜡烛燃烧为真实情境,通过实验探究和分析可燃物燃烧的条件与调控,理解化学变化中的物质转化与能量转化,理解化学变化是有条件的基本观念,建立对化学变化的系统分析思维,形成对化学变化的模型认知,能从跨学科视角分析解决蜡烛燃烧的相关问题,体会化学变化与转化的学科价值、社会价值和育人价值。

(2) 具体学习目标:①环节一(0.5课时)——了解蜡烛的来源及工业生产流程,根据实物认识蜡烛的物理性质,初步认识物理变化与化学变化的概念,初步形成物质是由元素组成、微粒构成的化学观念。②环节二(2课时)——以蜡烛燃烧为实验情境,分析燃烧现象及可能原因、燃烧条件及条件调控;理解化学变化中有新物质生成,还伴随有能量变化;认识化学变化中元素种类不变,遵循质量守恒定律,初步建构基于“化学变化与转化”大概念的学科认知模型;从反应条件调控的视角分析可燃物的燃烧与灭火,体会化学变化是在一定条件下进行的基本观念,认同化学知识的实际应用价值,渗透科学风险与社会责任意识。③环节三(1.5课时)——实验探究分析蜡烛燃烧化学反应的浅层机理,进一步认识化学变化及其文字表述和符号表达,初步形成“宏微符”三重表征的学科思维。

2.2 解构单元大概念节点,设计基本探究问题

“物质变化与转化”大概念贯穿于化学学习全过程,需要在化学学习过程中持续生成、理解和深化。本单元作为引领学生进入初中化学的入门单元,紧紧围绕“蜡烛”和“蜡烛燃烧”展开教学(见图2),其中環节一“蜡烛从哪里来”设计探究活动“蜡烛的组成、物理性质和物理变化”(约0.5课时);环节二“蜡烛如何燃烧”设计探究活动“可燃物的燃烧条件、化学变化和能量释放”,学习内容指向“化学变化”和“能量”的认知和理解,初步形成“在一定条件下,物质之间能发生化学变化,反应条件可调控,化学变化中有新物质生成并往往伴随有能量转化”的学科大概念认知(约2课时);环节三“蜡烛燃烧后去哪了”设计探究活动“蜡烛燃烧的化学变化、物质的元素组成和化学变化的宏微表征”,在理解化学变化概念的过程中,同步理解“元素”和“微粒”两个学科基本概念,形成“物质是由元素组成的,是由微粒(分子、原子或离子)构成的”学科大概念认知,同时初步形成“基于实验证据进行推理和建构化学认知模型”的学科思维方式,进而引导学生初步形成对“物质变化与转化”的概念性把握和实践性理解(约1.5课时)。

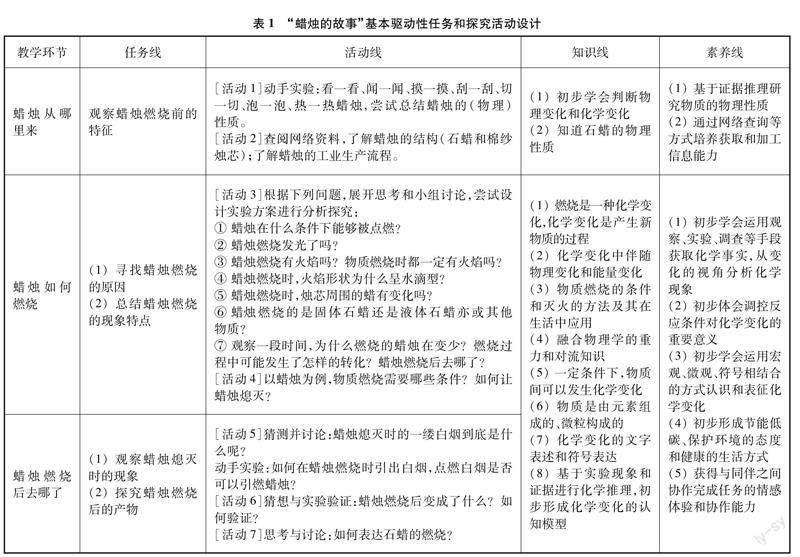

2.3 生成学习驱动性任务,开展协作式探究活动

大概念统领下的化学单元化学习建基于具体真实的驱动性任务,以任务为导向的探究活动作为学习实践的对象和载体,进而获得化学实验的基本事实、与化学现象有关的猜想,并基于实验证据进行推理,初步形成指向学科大概念的实验结论,建构化学学科理解视角的化学认知模型。本单元通过设计蜡烛燃烧前、燃烧时以及燃烧后的实验活动(见表1),从化学学科思维和方法的视角,引领学生初步认识和体会对具体物质进行实验探究的一般思路与方法,建立研究物质理化性质的一般视角,了解并尝试提出实验假设、设计实验方案、实施实验操作,尝试基于实验现象和证据进行科学推理,证实或证伪实验假设,形成实验结论。本单元的学习任务根据有关哲学的物质运动问题“从哪里来”“现在哪里”“到哪里去”,探究蜡烛燃烧的“过去”“现在”和“将来”。

实录:环节二中探究“蜡烛燃烧时,火焰形状为什么呈水滴型”活动。

[教师]同学们,蜡烛燃烧的火焰是什么形状呢?

[学生]火焰像拉长的水滴一样的形状,而且火焰上端比较尖。

[教师]为什么火焰会出现这样的水滴形状呢?请同学们思考和小组讨论。

[学生代表1]我们组认为蜡烛燃烧烧的是火焰内部的石蜡蒸气,燃烧的同时消耗了周围的氧气,于是周围的空气就向火焰内部挤压补充内部消耗的氧气,火焰就成“瘦长”状了。

[学生代表2]火焰产生的热气流向上运动,火焰向上运动的同时可燃物减少,最后以“尖端”结束燃烧。

[学生代表3]我们小组认为,是由于自然界中存在重力,导致气体在冷热不均条件下发生气流运动,周围的气体在补充氧气的同时也像“刀片”一样“削尖”了火焰。

[教师]同学们,你们经过激烈讨论,初步形成了自己的猜想。那么如何验证你们的猜想呢?能否讨论设计实验方案进行验证呢?

[学生代表4]创造一个没有重力但有空气的环境,观察蜡烛火焰的形状,我们小组认为应该是一个接近球形的火焰。

[学生代表5]没有气体流动,火焰可能是一种无规则的形状聚集在蜡烛燃烧中心处。

[学生代表6]在没有气体流动的条件下,可能根本就不能燃烧,氧气不会自发补充到燃烧位置。

[教师]请问在哪里能找到没有重力但有空气的场所呢?

[学生]向下运行的电梯里、自由下落的盒子里、宇宙飞船里……

[教师]同学们讨论得很激烈,交流也很充分,其实,科学家早就研究过蜡烛火焰形成的原因,在宇航舱中也做过一个实验来验证失重条件下火焰的形状,我们一起看一下。(教师播放视频,并展示相关研究文献,证实学生猜想基本正确)

在真实任务驱动下的探究活动主要通过讨论、实验、交流等方式展开,课堂中生生、师生开展多元互动,较好地培养和发展了学生的批判性思维、创新思维等高阶思维。实践表明,重视实验协作探究与学习内容的联系,根据基本探究问题明确具体的学习驱动性任务,有计划地把任务分散、融合到具体的探究实践活动中,能够有效增进学生的化学学科理解。

2.4 制订表现性评价量规,落实“教学评”一体化

《义务教育课程方案(2022年版)》强调注重“教学评”一体化,倡导“做中学”“用中学”“创中学”,“创新评价方式方法……注重动手操作、作品展示、口头报告等多种方式的综合运用,关注典型行为表现,推进表现性评价”[11],让理解可见,让学习可见。所谓表现性评价,是基于真实任务情境考查学生行动表现的评价方式,要求学生在真实情境任务中综合应用自身的知识、技能和思维,根据评价目标制订评价量规,通过对学生完成任务过程中的表现和状况,考查学生的知识、技能、思维的发展状况,以及问题解决、反思实践、交流协作和批判性思维、创造思维等能力的发展状况。通常而言,完整的表现性评价包括三个核心要素:一是教学目标,即希望学生达成什么样的学习结果;二是表现性任务,即学生需要完成的任务,用于引发学生的相关表现;三是评价量规,即用以判断和解释学生学习目标达成程度的标准,往往有多个分值构成评分连续体,任务完成表现越优秀,其分值相应越高[12]。因此,表现性评价量规不仅是评分等级工具,还是学生与自己、与他人就学习任务和问题解决展开交流的工具。在本单元中,探索制订了从了解“蜡烛从哪来”到探究“蜡烛如何燃烧”,再到“蜡烛燃烧后去哪了”各环节评价量规。其中,根据表1设计的驱动性任务和实验探究活动,制订“蜡烛如何燃烧”环节的表现性评价量规如表2所示(未赋评价分值)。

3 教学反思

3.1 基于化学学科大概念,以单元教学促进结构化认知

零散的知识和固定的事实无法转化为学科理解,单纯纸笔测验的应试训练难以培育核心素养。以学科大概念为统领,进行主题性、单元化的教学设计,既有助于增进教师化学学科理解,促进学科知识的“活化”和结构化,更新教学设计、组织、实施和评价理念,也有助于促进学生改变学习方式,促进学科特质思维方式和方法的形成,引领学生对“散点”知识进行有目的、有学科逻辑的结构化建构。从教学效果来看,能够较好地促进学生化学认知的螺旋式进阶和知识的结构化建构,也较好地引导学生初步形成探究物质的实验意识、实验思维和实验方法,以及基于实验证据进行推理和建构认知模型的意识和能力。当然,对化学变化的概念理解必然是一个持续的过程。

3.2 创设真实实践情境,探寻学习中心的协作式问题解决

指向学科理解的教学过程和学习活动是关注学生的学习体验、学习历程的教学新样态。在教学过程中,教师教导的主要功能不是向学生系统讲授或传递,而是聚焦于使学生学习的状态成为主动、独立的学习,并使这种学习占据主要的教学时间和内容空间[13]。以学科大概念为指引,以真实情境问题为导向,以协作式学习为路径,从“知识密集型的认知性实践”向“实践密集型的发展性实践”转型,真正使教学成为促进学生发展的有意义的实践,将学科知识习得的过程引向真实情境下的科学实践、文化实践、伦理实践、社会实践和生命实践的活动过程[14]。本单元教学中,学生亲身经历蜡燭燃烧前、燃烧中以及燃烧后的实验探究,对这些探究和实验充满着好奇和兴趣,较好地培养和引领学生像化学家们一样去思考学科知识和解决真实问题。

参考文献:

[1][美]格兰特·威金斯, 杰伊·麦克泰格. 闫寒冰, 宋雪莲, 赖平译. 追求理解的教学设计(第二版)[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2017: 45~46.

[2]Doll, W.. Pragmatism, Post-Modernism, and Complexity Theory: The “Fascinating Imaginative Realm” of William E. Doll, Jr. Editedby Donna Trueit [M]. New York: Routledge, 2012: 117.

[3]郑长龙. 核心素养导向的化学教学设计[M]. 北京: 人民教育出版社, 2021: 45.

[4]吴星. 以大概念统领设计义务教育化学课程内容——《义务教育化学课程标准(2022年版)》解读(二)[J]. 化学教学, 2022, (11): 3~8.

[5][美]杰伊·麦克泰, 格兰特·威金斯. 盛群力等译. 理解为先单元教学设计实例[M]. 宁波: 宁波出版社, 2020: 2.

[6]张华. 论学科核心素养——兼论信息时代的学科教育[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2019, (1): 55~65, 166~167.

[7][10]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版集团, 2022: 71, 5.

[8]胡先锦. 为理解而教: 课堂的应然追求——我们需要什么样的化学课堂[J]. 化学教学, 2020, (4): 33~37.

[9]杨玉琴. 核心素养视域下的单元教学设计: 内涵解析及基本框架[J]. 化学教学, 2020, (5): 3~8, 15.

[11]中华人民共和国教育部. 义务教育课程方案(2022年版)[M]. 北京: 北京师范大学出版集团, 2022: 15.

[12]周文叶, 毛玮洁. 表现性评价: 促进素养养成[J]. 全球教育展望, 2022, (5): 94~105.

[13]陈佑清, 杨红. 学习中心教学: 高质量育人的有效途径[J]. 人民教育, 2022, (3~4): 83~85.

[14]郭元祥. 破解核心素养培育的难题[J]. 课程·教材·教法, 2022, (9): 50~52.

*江苏省教育科学“十三五”规划重点课题“教是为了不教:指向学科理解的高中化学教学研究”(项目编号YZb/2020/10);江苏省教育科学“十四五”规划立项课题“基于学科理解的高中化学教学实践研究”(项目编号D/2021/02/759)阶段性研究成果。