护理机器人辅助居家养老的伦理困境研究

——基于价值敏感设计理论*

2023-12-15陈嘉华丁晓军

陈嘉华,丁晓军,喻 丰

(1 北京师范大学哲学学院,北京 100875;2 西安交通大学人文社会科学学院,陕西 西安 710049;3 武汉大学哲学学院,湖北 武汉 430072)

在人口老龄化已然成为全球性问题的今天,护理机器人的应用成为缓解养老领域人力资源短缺的有效手段。随着人工智能技术的发展,护理机器人的功能也日益复杂多样化,以适应不同场景、满足老年人的多种需求。但在护理机器人辅助老年人生活的同时,也产生了如减少老年人的人际高层次互动交流和由于道德主体不明而造成的责任界定纠纷等伦理困境。本文将说明相关伦理困境产生之原因,并且基于价值敏感设计理论和方法,将相关人类伦理价值与技术设计应用相结合,为规避、解决相关困境提供参考,从而使护理机器人可以更好地辅助老年人居家养老,助力老年人过上更高质量的幸福晚年生活。

1 研究背景

由于社会经济和医疗体系的发展,全球人均寿命得到了大幅提高。国际上一般将65岁及以上人口所占比例达到 7% 作为一个国家或地区进入老龄化社会(或老年型人口)的标准。而根据联合国人口基金会发布的数据,2023年全球65岁及以上人口所占比例达到10%,男性预期寿命71岁、女性预期寿命76岁,中国大陆地区65岁及以上人口所占比例达到14%,男性预期寿命76岁、女性预期寿命82岁[1]。养老需要大量劳动力,然而老龄化社会无法提供足够的养老人力资源。中国以往典型的“4-2-1”式家庭结构大多沿袭传统的养老模式,即由子女照顾老年人。在社会老龄化程度加剧的同时,家庭又日趋小型化和核心化,其养老功能在逐步削弱;与此同时,我国经济仍处于发展中国家水平,尚不具备社会养老全面替代家庭养老的条件。居家养老则结合了家庭养老和社会养老之优势,兼具两者之养老资源,将传统“家”的概念扩充至“社区-家庭”,将更好地满足老年人在生理和心理上的多样需求,因而也更加适应我国现阶段社会发展情况[2]。

面对养老领域人力资源缺乏的状况,以机器技术补充养老资源的做法一直都备受关注与期待。由日本西科姆集团(SECOM)研发的“my spoon”可以帮助行动不便者进食[3];基于其第一代RI-MAN的技术,RIBA护士机器人可以轻松抱取患者,有利于患者安全地从床上转移到轮椅上[4]。但这些还都只是单一功能的外部辅助。在大数据技术的支持下,设计者利用机器学习来设计并调整机器,使其能够更好地发挥相关功能、更好地回应人类的需求;以往的简单功能也随着技术的日益发展而更加集中于一个机器上,例如德国弗劳恩霍夫制造技术和自动化研究所(Fraunhofer IPA)的“Care-O-bot 4”有着仿照人体结构的外形设计和便于交互的可触界面,可以良好地接收反馈并像一位绅士一样在不同的情境下完成一系列日常任务[5]。总的来说,现今应用于护理领域的机器人大多实现了智能化和集成化,并且往往会采用拟人化的形态。

关于护理机器人的功能分类,目前众说纷纭。有研究者认为护理机器人一方面可以提供物理支持,完成抱取等日常事务,另一方面可以提供社会支持,例如可以被“驯养”的机器狗AIBO[6]。也有研究者认为护理机器人可以分作三种:①作为“义肢”,提供物理协助,解决老年人生理上的诸多不便;②作为监测提醒系统,关注老年人的健康状况;③提供社会支持,比如聊天和陪伴[7]。还有研究者为将护理机器人与辅助性技术区分开来,做出类人与非类人之区分[8]。

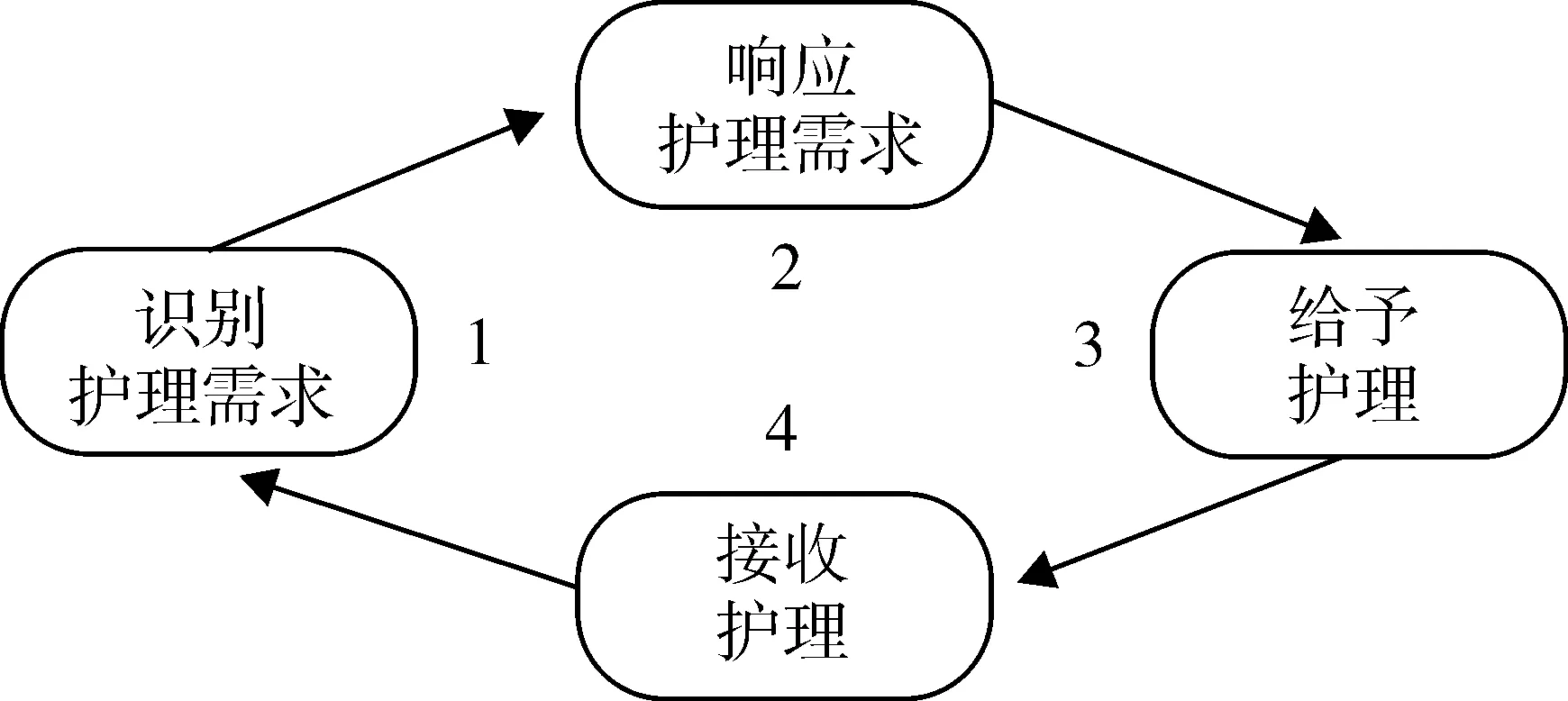

2 护理机器人辅助居家养老的护理实践

从护理伦理的角度出发,琼·特隆托认为一个好的护理不仅仅是一种护理活动,更是护理态度与护理活动的有机结合;一个好的护理也不仅仅是单独的一项护理任务,而是在护理态度与护理活动有机结合后被视作为整体的护理实践。基于琼·特隆托与贝雷妮丝·费希尔的主张,护理机器人的护理实践作为一个持续的过程应该包括在分析上独立但又相互关联的四个阶段(见图1):①“caring about”(识别护理需求,即护理者首先要认识到护理是必要的。该阶段包括注意到某种护理需求的存在,并在作出评估后认为该需求应该得到满足。即护理者要先识别被护理者,护理机器人要先识别需要被护理的老人);②“taking care of”(响应护理需求。该阶段包括护理者对已被识别的护理需求承担一定的责任,并决定应该如何应对这样的护理需求。即护理机器人有着满足被护理者提出的服务诉求的责任,并且需要决定以何种方案来履行职责,该阶段侧重于承认责任的存在);③“care giving”(给予护理,即护理者直接对护理需求进行满足。该阶段通常包括体力劳动,而且几乎总是要求护理者与被护理者进行接触。即护理机器人要通过实践来满足被护理者的需要,该阶段侧重于实际行动);④“care receiving”(接收护理,即护理者认识到被护理者将对其所接收到的护理作出响应。该阶段提供了一种唯一的方法来知道护理需求是否实际上已经得到了满足。仅仅“给予护理”是不够的,因为护理者对护理需求的看法可能是错误的;即便其看法是正确的,护理者要如何选择满足护理需求的方式也可能会引发新的问题;在这两种情况下,护理者就可能会忽视某些困境的存在,并失去对所提供护理的充足程度进行评估的能力。护理机器人的任务并没有随着完成服务而结束,而是要辨别被护理者的反馈和变化、识别新的护理需求并相应地适当调整自己的功能)[9]。

图1 护理实践的四个阶段

好的护理实践绝对不是单独的护理任务,比如抬起重物、端茶倒水之类,更不是一项任务一项任务的简单拼接,而是如图1所示的完整的、循环的实践过程。达成好的护理实践是十分困难的,实践方面的行动与思维不一定完美契合,护理的四个阶段也在实践过程中存在诸多矛盾,护理更是一个兼具多元性和普适性的命题[9]。护理机器人在护理实践中要具备能够联系起四个阶段的能力,不仅仅是执行功能,更要接收反馈并参照反馈修改其行为,故而人机之间的交互是必须的。而随着人工智能技术的不断发展,人机交互的方式和内容也会更加复杂。

在居家养老中,主要以家庭为单位为老年人提供物质上的支持、起居中的照料和情感上的陪伴,护理者角色往往由子女等与老年人关系亲密的人担任,他们之间有着深厚的信任。护理机器人若要担任护理者的角色,就要同被护理的老年人之间建立起类似的“信任”关系。老年人得相信护理机器人可以按照被预先设定好的功能运行,能够达到自己想要的被护理的目的[10]。相较于在社区等公共养老的场所,这种信任关系在居家养老中相对而言更加容易建立,而属于被护理者个人的护理机器人也更有可能根据老年人的反馈进行学习修正、关注个体情况、满足个性化需求。

3 护理机器人辅助居家养老的伦理困境

老年人的社交网络规模一般比较狭小,与其频繁互动的对象多为配偶、子孙、亲戚、邻居等,这些人通常也是老年人的护理者,并且为老年人提供了绝大部分的社会支持。《弟子规·入则孝》中“冬则温、夏则凊、晨则省、昏则定”的准则要求子女在关切父母的生理需要之同时,更重要的是对父母的用心体贴、精神关怀与言语交流,即提供情感陪伴。事实上,对于生活可以自理的老年人而言,他们对精神慰藉的需求要超过生活照料[11]。类似地,护理机器人也必须是一个可以互动的主体,可以根据接收到的反馈来修正学习,从而更加契合老年人的需要。

在居家养老情境中,若护理机器人在护理实践中完成类似人类的行为,老年人便有可能会将其视作可以互动交流的对象。现有研究多将短期内人与机器人的互动作为研究对象,例如关于不同国家的人对仿真海豹机器宠物Paro的态度之研究[12]。在日常生活中,机器人与人的互动往往是短暂的,用于完成一些专项功能性任务,例如在公共场合中提供咨询服务、传递物品的机器人。但是在居家养老中,护理机器人提供的是更加长期、更加全面的日常事务辅助和社会辅助。

老年人是一个特殊的被护理群体,其生理和心理能力可能都会随着衰老而逐渐弱化。在人工智能技术的发展下,虽然护理机器人的功能已经变得更加精细复杂,以更全面地满足被护理者的需要,但迄今为止它们仍不具备理解人类心理意图的能力。基于约翰·塞尔的强AI和弱AI的分类,在现今和未来很长一段时间内,机器人都将是弱AI,并不具备自主意识和智能,只能在某些限定领域内被应用[13]。无论是美国开发的能够遵从老年人的意愿执行各种指定任务的机器人EI-E,还是日本索尼研发的有着小狗外形的、提供娱乐的机器人AIBO,尽管它们都与人类进行互动,但都只是机器学习程序设计的结果。老年人可以获得陪伴的感觉,但同时也会因为护理机器人自身的缺陷而清楚认识到它们与人类护理者的差别[14]。

护理机器人同老年人的互动交流可以视作老年人有需求,而护理机器人根据设定好的程序满足其需求的过程;这种互动交流的内容和质量都有限,我们可以将其定义为低层次的互动。人类则拥有自主意识、情感共通、价值判断等能力,相对于前者,我们将人与人之间的沟通交流看作高层次的互动。数据显示,老年人与社交网络成员保持高频率的交往,以每天至少交往一次为主。老年人认为接受最多的帮助类型是精神慰藉,给予最多的帮助类型仍然是精神慰藉[11]。显然,在以个体为中心的社会交往网络中,老年人更需要的是高层次的互动交流。而如果长期处在护理机器人的陪伴和协助之下,容易减少老年人同其他人的联系机会和时间。例如,当雇佣一名清洁工人打扫房间时,一方面会减少老年人体力的耗费,另一方面也为老年人提供了与人交流的机会[15],对护理机器人的运用则取消了这种机会。

对于提供陪伴和社会支持的护理机器人,罗伯特·斯派罗和琳达·斯派罗采取了一种激进的观点,他们认为机器人提供陪伴不仅是不可能的,更是不符合伦理的,因为人类在互动交流中对护理机器人抱有的期望实际上并不能够被满足,例如老年人希望得到的回应是由具备共情能力、具有自主意识的人类作出的,机器人则不行;因此,使用护理机器人并享受其提供的陪伴实际上构成了一种欺骗[15]。与此同时,当护理机器人被长期应用,低层次互动交流大量侵占高层次互动交流的风险性将会提升,即老年人同其社会交往网络中的其他人类个体的联系会相对减少,而这将可能损害老年人的福祉[11]。

此外,在护理实践中,护理人员需要对其所作所为负责。道德能动者(moral agents)与道德责任(moral responsibility)紧密联系,护理者对其提供的服务所产生之影响有着不可推卸的责任。艾米·范恩斯贝尔赫[16]认为,“虽然道德能动者被视作是能够解释自己的行为的,但若它缺乏作决策的意图的话,它还是可以不对自己的行为负责的”,而护理机器人便属于此类特殊的道德能动者,原因有二:①好的护理实践是作为整体而出现的,但护理机器人并不具备人脑的智识,它们缺乏整体思维判断能力,只能完成单项的护理任务,并不具备像人类护理者那样能够胜任护理实践的工作能力;②护理机器人实际上没有自己的选择自由,它的所有行为都是按设计者预先设计好的程序运行之结果,有着既定的偏向。因此,护理机器人可能会在护理实践中牵涉到责任归属问题,并进而产生追责问责的纠纷。

4 价值敏感设计作为可行的解决方案

4.1 价值敏感设计理论

价值敏感设计(value sensitive design,VSD)是由巴蒂亚·弗里德曼等提出的一种将价值纳入信息技术设计的方法,主张以人类价值作为信息技术设计之原则,例如在应用信息技术的同时合理关切到知情同意权、隐私权等人类价值。价值敏感设计至今已经被应用于信息管理、人机交互、计算机安全、土木工程、未来的办公室装修、土地利用、交通运输、环境模拟、应用哲学等领域,得到了广泛的使用和验证[17]。

在《信息与计算机伦理手册》的“价值敏感设计和信息系统”一章中,弗里德曼等[18]提供了在系统设计中经常涉及的人类伦理价值清单以及相关价值的操作性定义和参考文献,其中前九个价值是基于道义论和结果论的(见表1)。

表1 在系统设计中经常涉及的人类伦理价值清单

而在方法论方面,如图2所示,价值敏感设计采用了一种三元综合、迭代法,即概念研究(conceptual investigation)、实证研究(empirical investigation)和技术研究(technical investigation)。

图2 价值敏感设计的三元综合、迭代法

概念研究是对利益相关者如何受到技术设计的社会影响进行深思熟虑;其中,直接利益相关者是那些直接与信息系统或者其输出进行互动的个人或组织,间接利益相关者是在信息系统的应用过程中被影响到的个人或组织,后者往往会被忽视[19]。实证研究结合技术人工物所处环境,将可观察到的、可测定的、可记录的人类活动都纳入考察范围内,运用社会科学研究中的定量与定性方法,评估一个特定技术设计是否成功,并分析技术的使用会对直接和间接利益相关者的价值产生何种影响[19]。弗里德曼等设想了在设计的可用性与人类伦理价值之间的四种关系:①一个设计可能是有利于可用性且独立地有利于人类伦理价值的;②一个设计可能是有利于可用性却有损于人类伦理价值的;③一个设计可能是有损于可用性却有利于人类伦理价值的;④为了支持某个人类伦理价值,一个有利于可用性的设计可能是必要的[19]。技术研究与实证研究都关注技术和实证的活动,但技术研究偏重技术物本身,有关特定技术设计是如何支持或阻碍人类的伦理,或如何通过主动设计实现此前研究中确定的价值,实证研究关注的则是人以及受技术影响的社会系统[19]。

已有学者利用价值敏感设计来分析解决诸如新闻生产[20]、大数据[21]、内容推荐算法[22]以及制造业中辅助工人的人工智能系统[23]等方面的问题。而具体到护理机器人领域,艾米·范恩斯贝尔赫[10]将护理这一维度加入价值敏感设计,构建以护理为中心的价值敏感设计,旨在既对护理机器人进行回顾性道德评估,也为接下来的技术设计提供前瞻性建议。在以抱取老人为例的护理实践中,范恩斯贝尔赫区分了两种护理机器人,一种是完全自主的,另一种是由人类操作的。无论现实技术情况如何,仅仅由于完全自主的护理机器人的自主性,就会改变护理价值的表现方式,故而范恩斯贝尔赫认为由人类操作的护理机器人更合乎道德;以护理为中心的价值敏感设计能够分析护理机器人的功能与其责任之间的关系、确认其责任类型,从而使得设计者能够反向设计相关功能以保护、支持相关人类价值。

4.2 基于价值敏感设计理论的新型护理关系

鉴于价值敏感设计能够综合考虑技术人工物与利益相关者之间的关系,我们主张沿用有护理维度的价值敏感设计。为建立护理机器人设计原则的框架而并非特定的某一系统,范恩斯贝尔赫放弃分析护理机器人在其所处环境中对人类价值的影响,而这原本属于价值敏感设计的重要部分(即实证研究)。本文旨在分析在护理机器人参与老年人社会生活这一过程中所产生的伦理困境,故而在加入护理这一维度的基础上,同时对价值敏感设计的三元研究进行考虑,以构建相应的解题路径。

在概念研究中需要确定直接和间接利益相关者。无论是由护理机器人还是由人类护理者来完成,护理实践的最终目的都是满足老年人的护理需求、保护并增进老年人的福祉。在单纯以人类护理者为主导的护理实践中,人类护理者与老年人之间是护理者与被护理者的关系;在有护理机器人加入的护理实践中,护理者与被护理者之间的关系被改写。护理机器人在本质上是一个技术人工物;但与拐杖、轮椅、推车之类的简单辅助性机器不同的是,护理机器人在完成日常事务、监测老年人身体状态的同时还为老年人提供“陪伴”,即它是以一个有机整体出现在老年人的生活中,其与老年人之间的互动具有一定必然性。在护理实践过程的最后一项“护理接收”中,被护理者接收护理的前提之一是存在对护理者的信任。作为技术人工物,护理机器人受到老年人的信任不同于人与人之间的关系,这可类比《赛博空间中的信任》对网络信息系统(networked information systems,NISs)的描述[24],后者代表的是安全、可信赖的机器性能。

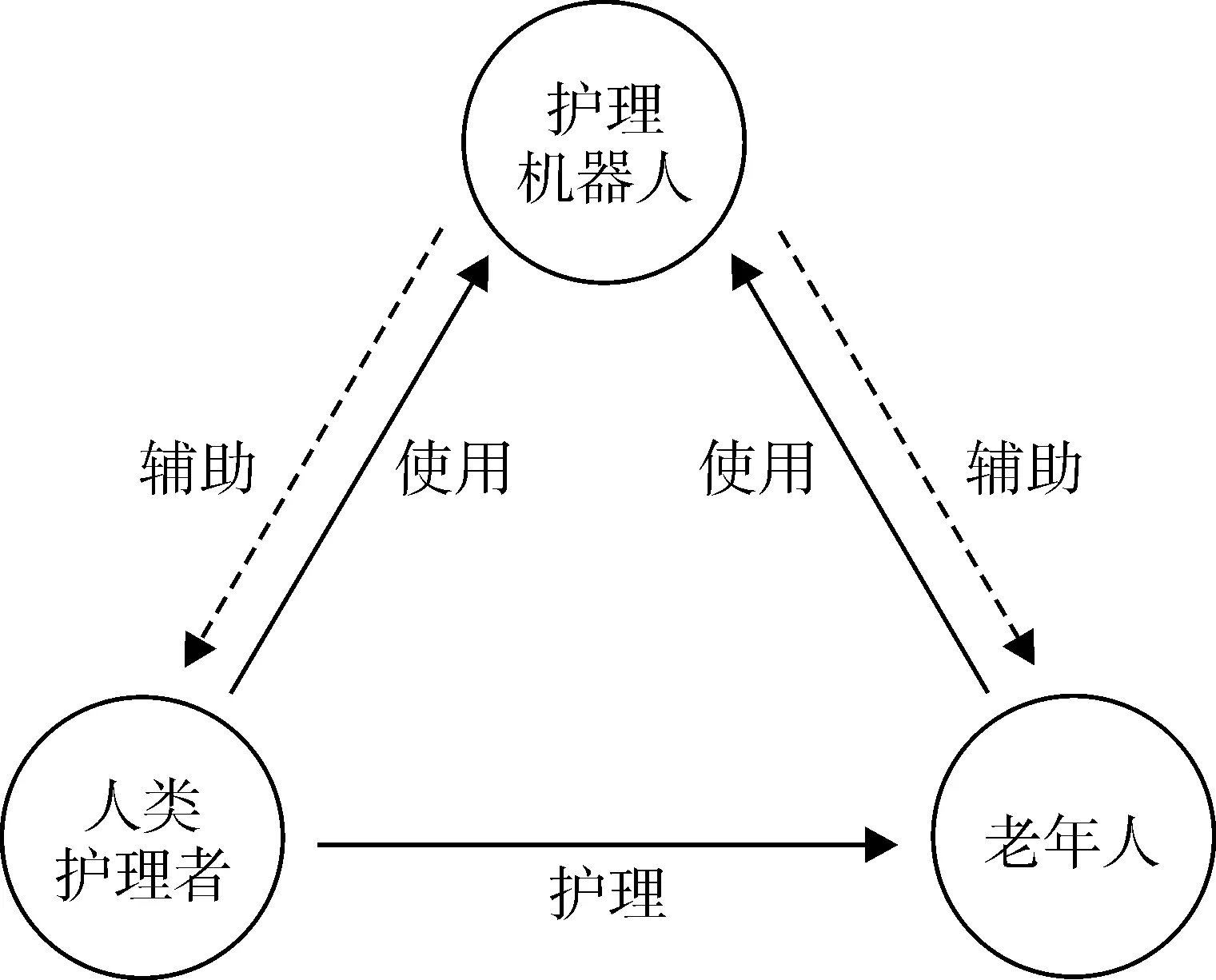

护理机器人虽有辅助作用,但无法独立完成护理实践。从人工技术物的角度来看,护理机器人作为满足护理需求的工具被人类护理者和老年人所使用,人类护理者和老年人都是使用者;从护理实践的角度来看,提供护理的是人类护理者和作为辅助的护理机器人,老年人是被护理的对象。在使用与被使用的关系中,三者都是直接利益相关者;在护理与被护理的关系中,人类护理者和老年人毋庸置疑是直接利益相关者,护理机器人则由于其辅助地位和特殊的道德地位间接地起作用与被影响,是间接利益相关者。显然,很难找到泾渭分明的直接和间接利益相关者之区分。尽管护理机器人的应用是为了补位人类护理者的缺失,但是它并不能简单粗暴地完全代替人类护理者。事实上,在护理机器人辅助人类护理者完成护理实践后,以往单纯在人类护理者和老年人之间存在的护理者与被护理者的关系发生了改变,形成了人类护理者—老年人—护理机器人的三元护理关系(见图3)。

图3 人类护理者—老年人—护理机器人的三元护理关系

而在技术研究中,信息系统设计者应进行主动前摄性(proactive)设计,始终维护老年人的使用者地位,并为人类护理者的在场提供条件。在网络社交极为发达的今天,简讯发送、语音通话、视频聊天成为人际交往的重要渠道,声音、影像能够极大地拉近人与人之间的距离。然而,一些应用软件对老年人并不友好,例如过于复杂的功能分区、过小的字体等。而根据技术接受模型(technology acceptance model),护理机器人被感知到的有用性(perceived usefulness)和易用性(perceived ease of use)这两个行为意向因素是影响护理机器人被接受程度高低的最关键因素,其他因素几乎都受到这两个因素的影响[25]。“有用”且“易用”意味着老年人可以在护理机器人的辅助下进行社会交往,甚至可以提高老年人的社会交往质量。例如,当老年人提出想要和子女视频通话时,护理机器人可以和老年人的子女沟通以确定合适的时间,届时为老年人开启视频,并将视频装置安放在合适位置。在护理机器人的有用性与易用性获得提高的同时,老年人与人类护理者之间的联结也将获得加深,并在一定程度上解决由于双方在时空上的不协调而难以在护理上达成一致的难题。

在护理实践中之所以会产生上述伦理困境的一个重要原因在于对人类护理者-老年人—护理机器人的三元护理关系之混淆。当护理机器人在三元关系中获得了与人类护理者相当的地位时,低层次的互动交流将侵占高层次的互动交流,使得老年人与其社会交往网络中的其他人类个体的联系减少。马丁·普林斯等[26]的研究表明,同子女、邻居等人类同伴的交往频度越低的老年人孤独感更强,也更有可能患抑郁症。而护理机器人在一定程度上对老年人实施了变相“圈养”,将降低其社会生活质量、影响其福祉。

同样,护理机器人无法对因其产生的后果负责造成了道德责任归属困境,这在一定程度上也是由于对人类护理者—老年人—护理机器人的三元护理关系的混淆错位所致。护理机器人是一种特殊的道德能动者,它无法对其行为产生的后果负责。即便护理机器人具备了自主意识,也仍然可能会侵犯老年人的隐私权、违背老年人的意愿从而使老年人产生被物化的感觉,甚至可能会由于其错误行为对老年人的生命健康造成威胁。因此,虽然利益相关者之间的关系有所转变,但为了在护理实践中明确相关行为的道德责任承担者,老年人与护理机器人之间的关系就应如同人类护理者与护理机器人之间的关系一样,即使用者和机器工具的关系。同时也不能削弱老年人作为人类的主体地位,更不能赋予护理机器人以人类的主体地位,导致混淆护理机器人与人类护理者的角色。

5 结语

作为功能强大的技术人工物,护理机器人越来越多地被用以代替或帮助(补位)子女为父母养老,但这可能会导致孝养关系疏离化、孝道降阶化等伦理风险[27]。而借由以护理为中心的价值敏感设计方法,我们确立了以老年人为中心的人类护理者—老年人—护理机器人的三元关系。为了避免由于混淆三者关系而产生相关伦理困境,人们应该对护理机器人进行主动前摄性设计,在强化护理机器人的工具性之同时将其社会性控制在一定的合理范围内,并始终确保老年人和人类护理者的使用者地位。具体而言,优化人机交互界面、采用虚拟现实技术等都是现有的并且可行的相关技术。

在人工智能技术飞速发展的同时,也伴随着未知的潜在风险。可喜的是,人类作为其创造者也在发生着进化。我们可以在保证护理实践满足老年人护理需求、增进老年人福祉的基础上,结合相关技术和社会发展之状况,不断更新护理观念,采取相应措施规避或解决已经出现的和可能出现的伦理困境。总之,一方面,尽管面临种种伦理困境,护理机器人辅助居家养老顺应了相关技术和社会发展的趋势;另一方面,护理机器人由人类设计,使用的条件由人类创造,使用与否、如何使用也应由人类来决定,规避、解决相关困境的途径也不应是简单粗暴地对其予以拒斥,而是应该继续完善相关技术,适当调整人们的相关认知和态度。