以可视化教学助推学生数学思维进阶

2023-12-14张子怡江苏省南京市江宁区龙都中心小学211126

张子怡(江苏省南京市江宁区龙都中心小学 211126)

思维可视化是指用直观形象的方式将抽象的思考路径或方法展现出来的过程。思维可视化指导下的课堂教学,将原本不可见的知识内容、思想方法、逻辑规律等,用实物或图示等直观化手段展现出来,调动学生视觉与触觉,让他们感受思维的存在。思维可视化指导下的小学数学教学运用实物、微课、图形、图示等直观形式表达数学算理、解题思路、知识架构等,为学生交流、讨论、理解、反思提供“证据”。启迪学生智慧,促进他们数学思维能力发展。

一、思维可视化在小学数学教学中的应用价值

要加强小学数学课堂教学改革,教师应将关注焦点放在学生能力形成上。思维可视化对培养数学思维能力具有积极作用,教师应认真研读它的内涵,正确理解思维可视化的应用价值。

1.使数学教学聚焦思维能力培养

长期以来,小学数学课堂教学的关注点放在掌握知识上。思维可视化指导下的数学课堂,教师将关注焦点放在思维能力培养上,以此为契机,重新定位数学教学,给数学课堂注入活力,改变低效率教学现状。对于小学生而言,思维能力正处于快速发展阶段,在小学数学教学中引入思维可视化理念,其根本目的就是帮助小学生发展思维能力,促进他们综合素质提升。所以,在小学数学教学中应用思维可视化理念,改变了传统观念下的教学关注点,使教学方式更丰富,有助于提升教学效率。

2.有利于引导学生主动思考

新时代下的数学课堂生本地位逐渐凸显,意味着教师应当尊重教育教学规律,注重体现学生主体性,培养他们自主探究数学知识意识。要完成以上教学任务,就必须引导学生独立思考,让他们充分发挥主观能动性,从态度上愿意思考、愿意探究,发现解决问题的策略和路径。思维可视化理念指导下的小学数学教学,教师既要关注学生独立思考能力,也要关注他们结合可视化的客观事物形成对思维过程的理解。培养他们灵活应用数学思维,引导学生主动思考。

3.培养学生知识建构能力

在思维可视化理念指导下,教师引导学生应用图示直观展示思维过程。通过直观形象的方式为学生展示知识的逻辑联系,重新建构知识。首先,构建知识框架的过程也是查找知识遗漏点的过程;其次,利用知识的联系绘制图示,能够帮助学生理解、巩固知识。从建构主义角度分析,思维可视化理念可有效助力培养学生知识建构能力。

二、思维可视化在小学数学教学中的应用策略

1.借助实物教具,实现思维可视化

数学思维看不见摸不着,抽象性极强,学生在探究数学知识时,经常会感觉无从下手,认为数学知识理解难度大。将抽象的知识或思维过程用直观形象的方式呈现出来,成为帮助学生理解并掌握数学知识的重要着力点。思维可视化理念使上述构想成为现实。通常情况下,教师在课堂教学中可以借助实物教具来实现思维可视化,将数学知识直观呈现,帮助学生改善对抽象数学知识理解困难的状况。特别是在以可视化方式建构思维过程中,实物教具辅助理解抽象数学思维的效果明显,学生学习能力得到进一步提升。

以苏教版《数学》二年级上册第一单元“100以内的加法和减法(三)”为例,学生对两位数加减法的竖式计算较为熟练,但算理抽象性强,理解过程中会有难度。为了帮助学生直观理解100以内加减法算理,培养他们运算思维,可以引导学生摆木棒,借助实物教具直观呈现运算思维。比如,在计算“45+38”时,先选择10根为一捆的木棒,成捆的小棒代表十位。再选择一根一根的木棒,以根为单位的小棒代表个位。先计算“5+8”,结果是“13”,包含了1个10和3个1(也就是3),再计算“40+30”,结果是“70”,包含了7 个10,加上之前的一个10,一共8个10,引导学生用8捆木棒表示“80”,用3根木棒表示“3”,将8捆和3根木棒摆在一起,表示“83”,放在左边。用4捆和5根木棒表示“45”,用3 捆和8 根木棒表示“38”,将“45”和“38”放在右边,中间画上加号。

借助实物教具能够直观呈现进位加法,同样也可以表示100以内退位减法。在学生探究计算方法时,已经具有借助实物教具表达加法算理的经验,在此基础上,教师可提出问题:“怎样借助木棒表示100以内的减法算式的算理?”学生自主探索解决问题方法,通过思考、摆放、观察,直观展示思维过程。最后,从整体出发,总结100以内加减法算理,让学生在计算过程中明白“做什么”“怎样做”“为什么这样做”,通过直观教具帮助学生切实减轻学习难度。

2.利用微课视频,实现数学思维的可视化

信息技术的巨大优势就是能够直观呈现抽象事物,因此,教师应积极应用信息技术手段,开展思维直观化教学。其中,微课作为一种动态化的信息技术,以浓缩精炼的视频为载体,将新授知识重点或难点融入视频,将抽象数学知识或思维过程通过动态方式直观形象展现给学生,降低理解知识难度。以苏教版《数学》六年级下册第五单元“确定位置”例3为例,在本节课中,学生需要根据方向和实际距离确定物体在平面图上的位置,发展他们用数学方法描述现实世界的意识和能力。在制作微课时,可以将李伟从家走到学校的一条路线直观呈现出来,实现“根据方向和距离确定物体位置”思维过程可视化。学生根据微课中的路线图很快就能掌握确定物体位置的线路描述方法。此外,有多条行走路线供李伟选择,通过小组合作探究解决问题的方案,调动学生发散性思维,试将多条路线找出来。在微课中,教师将多条行走路线直观呈现出来,让他们经历一题多解过程,进一步巩固“用方向和距离确定物体位置”知识点。

完成本节课教学,教师可以设计课下作业:学生自主选择平面图上的物体,并描述行走路线,比如,从家到敬老院,从平面图上找到家和敬老院的位置,试探究所有的行走路线。并自己设计微课,将路线直观呈现出来,将借助微课视频实现数学思维可视化的优势延伸到学生作业中。

3.基于数形结合,实现数学思维的可视化

数形结合是一种常见的数学思想方法,它是指通过数与形间的一一对应关系,将抽象的数量关系与直观的几何图形结合起来,将抽象的数学知识转化为直观图形,帮助学生清晰掌握解决数学问题的方法。所以,在小学数学教学中引入数形结合思想,有助于实现数学思维可视化,锻炼学生高效思维品质,从本质上理解数学知识,快速找出解决问题的思路或方法。

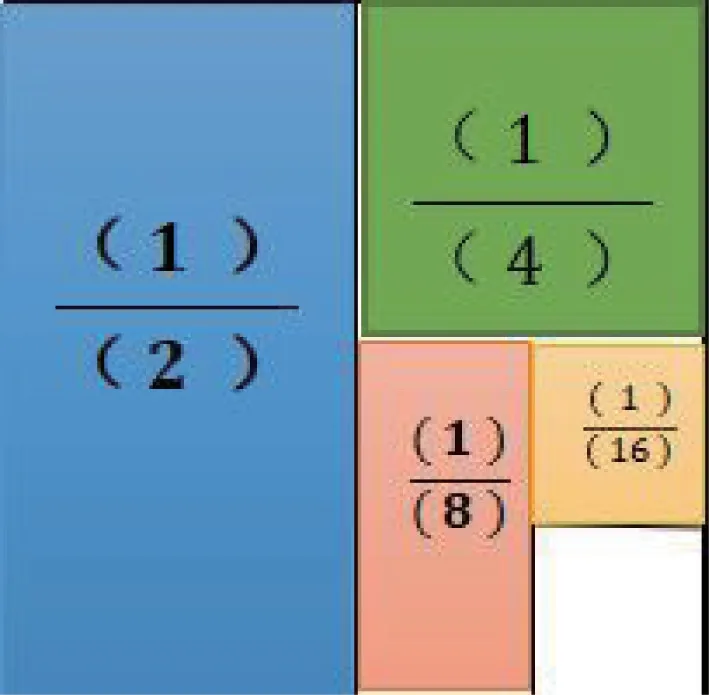

以苏教版《数学》五年级下册“解决问题的策略”例2为例,学生解决问题的策略是“利用数形结合,将抽象的数学算式转化为直观几何图形”,算式抽象性强,而且计算烦琐,需要逐项通分,因此,按照常规方法计算容易出错。分析算式特征不难发现,分母是有规律排列的,依次是2,2×2,2×2×2,2×2×2×2,学生需要把握算式的本质规律,考虑将数学问题转化成更简单的算式。在思维可视化理念指导下,教师可以引导学生建立数形关系,绘制直观图形。将正方形看作单位“1”,把算式中的加数填入图中,观察正方形不难看出,全部涂色部分即为算式的和,空白部分占正方形的“1/16”,涂色部分等于单位“1”减去空白部分。从正方形中,学生能够清晰掌握“求算式和”的数学思维过程。为了帮助学生运用数形结合将复杂的加法算式转化为简单的减法算式,教师可以从最简单的加法算式开始,引导学生画图,将新绘制的图形与之前图形进行对比,总结图形中隐藏的数学规律。比如,学生可按照以下几种情形绘制图形:(1)1/2+1/4;(2)1/2+1/4+1/8;(3)1/2+1/4+1/8+1/16。

图1 数形结合1

图2 数形结合2

基于数形结合,将复杂计算转化为简单计算的情况比较多,比如,连续自然数相加转化为求梯形的面积,在教学过程中,教师要引导学生善于观察、总结,找到能够与数量关系相结合的图形,发现其中的数学规律,掌握解决问题的策略。大量经验证明,利用数形结合实现数学思维的可视化,是帮助学生准确建模的解题策略,使学生根据模型能够明确解决问题思路,教学有效性也得到显著提升。

4.依托思维导图,实现数学思维的可视化

思维导图是一种展示结构化思考的图形工具,在教学中依托思维导图,能够帮助学生系统建构数学知识,并用直观方式呈现出来,实现数学思维可视化。让学生摆脱死记硬背数学知识的枯燥状态,在零散知识之前建立有序的逻辑联系,整合成完整的知识建构,比如,建立知识树。以苏教版《数学》四年级上册“角的分类”例4为例,教师可引导学生自主绘制思维导图,系统整理本节课知识,按照相应标准对角进行科学分类,清晰梳理各种角之间的逻辑关系。比如,角可以按照大小进行分类,其中,小于90°的角叫作锐角,等于90°的角叫作直角,大于90°而小于180°的角叫作钝角,180°的角叫作平角,360°的角叫作周角。以“角的分类”为中心,建立树状思维导图,将角的类型作为分支。思维导图绘制完成后,鼓励学生通过小组合作,测量每一种角的度数,探究角的形成过程。结合直观性的思维导图,学生头脑中对角的表象更清晰。

三、结语

思维可视化理念指导下的小学数学课堂教学,利用直观手段呈现抽象的教学内容,让数学思维“物化”,学生能够看得见摸得着,调动他们主动思考的积极性,感受数学知识丰富的存在形式,掌握数学知识的逻辑关系,有效促进小学生数学思维进阶。