温针灸联合穴位贴敷治疗寒湿痹阻型膝关节骨性关节炎的效果探究

2023-12-13门宏艳胡菊兰龙菲李佳

门宏艳 胡菊兰 龙菲 李佳

膝关节骨性关节炎是以膝关节软骨损伤剥脱、关节边缘骨赘形成、关节间隙变窄等为特征的一种慢性退行性病变, 临床主要以膝关节疼痛、活动弹响及障碍、功能受限等为表现。随着我国人口老龄化加快,膝关节骨性关节炎发病呈逐渐升高的趋势, 研究显示:在我国中老年人群中约有38%的患者患有膝关节骨性关节炎[1], 轻者影响日常生活质量, 重者甚至导致残疾,因此, 采取安全有效的措施对改善膝关节骨性关节炎具有重要意义。当前临床多予抗炎镇痛药物、关节腔内药物注射、外科手术进行治疗, 虽能有效缓解症状,但止痛药物的不良反应、易复发、费用高等问题亦不容忽视[2], 是导致患者依从性差的重要因素。中医外治法具有简便廉效的优势, 通过对人体经脉穴位的刺激, 促进经气运行, 调节脏腑功能而达到平衡阴阳、调和气血的目的, 基于此, 本研究应用温针灸联合穴位贴敷治疗膝关节骨性关节炎, 结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2022 年1~8 月井冈山大学附属医院骨伤康复科病区70 例膝关节骨性关节炎患者, 采用随机数字表法分为观察组和对照组, 每组35 例。观察组男16 例, 女19 例;平均年龄(65.23±4.27)岁;平均病程(6.23±1.06)年。对照组男17 例, 女18 例;平均年龄(66.01±4.53)岁;平均病程(6.05±1.24)年。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。诊断标准:西医诊断根据《骨关节炎诊断及治疗指南》标准[3];中医诊断标准参照《中药新药临床研究指导原则》[4]中寒湿痹阻型证候诊断。纳入标准:①符合上述诊断标准者;②年龄40~70 岁;③影像学报告分级≤3 级;④膝关节无器质性病变;⑤患者对研究知情同意并签署知情同意书者。排除标准:①合并严重重要脏器功能不全者;②不能耐受针刺或温针治疗者;③局部皮肤破损、有感染风险者;④合并其他骨病如结核、肿瘤、风湿和类风湿性关节炎等不属于本病者。

表1 两组患者一般资料比较(n, x-±s)

1.2 方法 对照组给予布洛芬缓释胶囊(中美天津史克制药有限公司, 国药准字H20013062, 规格:0.4 g×24 粒)治疗, 早晚各1 次, 1 粒/次, 服用周期3~5 d。必要时配合透明质酸钠膝关节腔注射(1 次/周, 连续注射4 周), 并配合常规膝关节康复保健干预, 包括穿戴护膝、避免负重、体位指导、防寒保暖、局部按摩康复等。观察组采用温针灸联合穴位贴敷治疗, 温针灸操作方法:内膝眼、外膝眼、血海、膝阳关、足三里、阳陵泉、梁丘穴位充分消毒后施针, 施针深度约3 cm,患者得气后将艾条团置于针柄处, 保护穴位周围皮肤后点燃艾条, 留至燃尽, 1 次/d, 30 min/次, 连续治疗4 周。温针灸治疗完毕后序贯用穴位贴敷, 贴敷药材包括冰片6 g、炮姜15 g、川芎10 g、三七10 g、当归15 g、秦艽10 g、乳香15 g、没药15 g 等, 混合磨制成粉后以陈醋调成膏状, 将药膏置于3 cm×5 cm 医用敷贴中备用保存, 艾灸后贴于上述穴位, 1 次/d, 隔日取下贴片。连续治疗5 d。

1.3 观察指标及判定标准

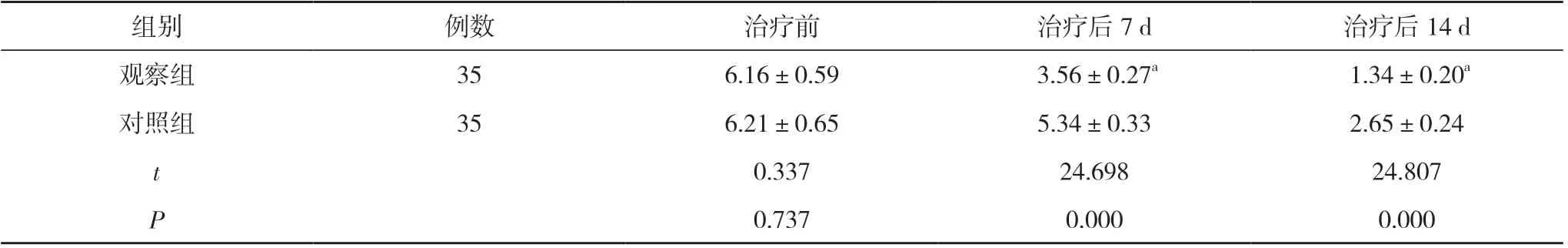

1.3.1 VAS 评分 采用VAS 评分评估患者治疗前及治疗后7 d、14 d 膝关节疼痛程度[5]。操作方法:用一条长为10 cm 的标尺, 标尺上刻有0~10 刻度, 依次表示不同程度的疼痛, 患者根据自身疼痛选择对应刻度, 分数越高则疼痛越强烈。

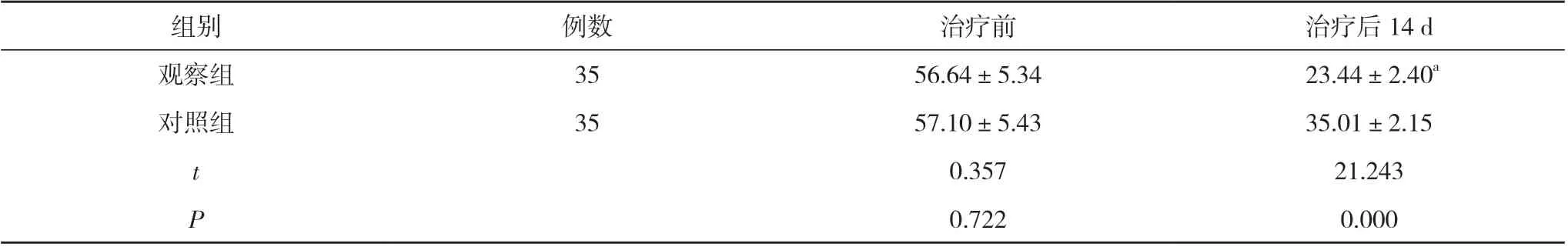

1.3.2 WOMAC 评分 采用WOMAC 评分评价患者治疗前及治疗后14 d 关节疼痛、僵硬和关节功能改善程度, 分数越低则效果越好。

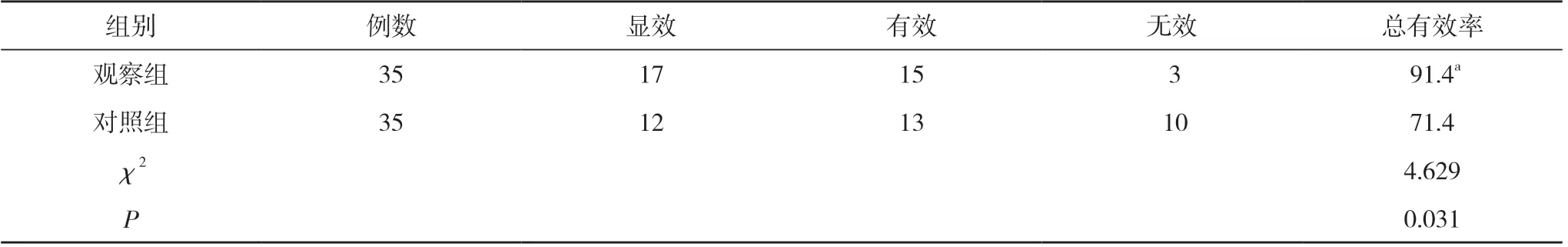

1.3.3 膝关节疼痛消失时间及治疗效果 疗效判定标准参考文献[6]分为显效、有效及无效。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差 ( x-±s)表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者VAS 评分比较 治疗前, 两组患者VAS 评分比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后7、14 d, 观察组患者VAS 评分均明显低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者VAS 评分比较( x-±s, 分)

2.2 两组患者WOMAC 评分比较 治疗前, 两组患者WOMAC 评分比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后14 d, 观察组患者WOMAC 评分明显低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者WOMAC 评分比较( x-±s, 分)

2.3 两组患者膝关节疼痛消失时间比较 观察组患者膝关节疼痛消失时间(10.87±1.42)d 短于对照组的(13.16±1.50)d, 差异具有统计学意义(P<0.05)。

2.4 两组患者治疗效果比较 观察组患者治疗总有效率 91.4%高于对照组的71.4%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗效果比较(n, %)

3 讨论

膝关节骨性关节炎属于骨科常见疾病, 是影响中老年人生活质量的首位因素。外治疗法是中医药治疗的特色, 具有明显的临床效果。膝关节骨性关节炎属中医“骨痹”、“膝痹”等病范畴, 本病多见于中老年人,概因年老体弱, 正气亏虚, 卫外不固, 风寒湿邪乘虚而入。《素问·痹论》云:“风、寒、湿三气杂至, 合而为痹也”, 外感风寒湿邪, 素体不足而发病, 风邪数变,寒邪凝滞, 湿邪重浊, 三者相互影响, 胶着恶性循环,久之血瘀痰饮凝而为痹。其治疗当以祛风散寒除湿为主, 兼顾扶正, 标本兼顾。艾灸作为临床常用的外治疗法, 具有祛风散寒、温经通络、补虚助阳等功效。通过艾灸可提高痛阈, 降低痛觉的敏感性, 加强机体对疼痛的抵抗力和耐受力, 具有较好的镇痛和松弛作用[7]。本研究针对膝关节骨性关节炎的病因病机, 在穴位选择上采取温针灸内膝眼、外膝眼、血海、膝阳关、足三里、阳陵泉、梁丘穴以达到祛风散寒、温经通络、补虚助阳、调和气血之功效。内膝眼属经外奇穴, 具有疏通经络气血、强筋壮骨作用。外膝眼属足阳明胃经, 《灵枢·本输》认为针灸此穴可治疗“屈不能伸”,具有活血通络、疏通关节气机功效。血海属足太阴脾经, 为脾经生血聚集之处, 是活血和生血之要穴, 既活血散瘀, 又健脾利湿。梁丘属足阳明胃经, 为胃经之郄穴, 为经脉气血深聚之处, 具有缓急止痛作用。足三里属足阳明胃经, 为胃经之合穴, 具有健脾运胃、调节气血、补阳助虚、驱寒除湿的功效。“膝为筋之府”, 阳陵泉属足少阳胆经, 为筋会, 有舒筋强筋作用。膝阳关具有温阳散寒、化瘀消肿的功效。上述穴位采用温针灸体现了针刺治疗的近治作用。温针灸集合了穴位、药物、温热刺激等因素, 通过腧穴-经脉网络传导而起到调和阴阳, 促进脏腑功能恢复的目的[8]。张燕珍等[8]研究显示, 温针灸可降低膝关节骨性关节炎患者的白细胞介素-1β(IL-1β)水平, 减轻炎症反应, 从多途径减轻炎症反应, 进而发挥镇痛效应, 印证了本次实验结果。

穴位贴敷是具有中医特色的外治疗法, 在艾灸之后序贯穴位贴敷, 能进一步增强穴位治疗的放大效应和持续敏感作用, 通过药物对体表相应穴位的持续刺激, 使药效透过皮毛由表入里, 通过经络的贯通运行,布散全身, 能激发和调节经络和脏腑的生理功能[9],达到温经散寒、补虚助阳、活血止痛的作用。在穴位贴敷中药中, 冰片清热消肿、通窍止痛, 具有轻微麻醉镇痛作用, 并改善局部微循环;炮姜温中止痛、温经止血、活血散瘀;川芎活血行气;三七化瘀止血、活血定痛;当归补血活血、通经止痛;秦艽主寒热邪气,寒湿风痹, 肢节痛, 下水, 利小便, 具有祛风除湿之功用;乳香、没药可活血定痛, 消肿生肌, 诸药合用以达到祛风散寒、活血化瘀、行气止痛的功效。现代医学研究[10]发现, 药物贴敷可激发或调动机体的自我调节能力, 调整植物神经功能, 提高痛阈, 降低痛觉敏感性,改善局部循环, 具有较好的止痛效果。由于寒湿痹阻型膝关节骨性关节炎患者体内寒气和湿气明显, 热力作用的传导具有驱寒祛湿的效应, 温针灸和穴位贴敷具有较为突出的热力治疗和传导作用, 对寒湿痹阻型膝关节骨性关节炎患者具有较好的改善作用。温针灸是针刺与艾灸相结合的一种方法, 通过针体将艾灸的热力和药力进行扩散和传导, 从而快速覆盖患者的膝关节部位[11]。

本研究结果显示, 治疗后7、14 d, 观察组患者VAS 评分均明显低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗后14 d, 观察组患者WOMAC 评分明显低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组患者膝关节疼痛消失时间短于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组患者治疗总有效率高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。由此表明温针灸联合穴位贴敷治疗寒湿痹阻型膝关节骨性关节炎能够改善患者的疼痛程度、促进肢体功能恢复, 与李正家等[12]研究结果一致。

综上所述, 温针灸联合穴位贴敷治疗寒湿痹阻型膝关节骨性关节炎能明显减轻患者的临床症状, 缓解疼痛, 改善关节功能, 值得推广。